PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

新型コロナウイルスの外出自粛も緩和され、これからの第二波が心配ですが。

庭のバラも咲き

紫陽花も色づき始める、鎌倉の江ノ電沿いの紫陽花寺もいいのではと

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

真宗大谷派 響忍寺のある大津市木下町から、旧東海道に戻る。

この辺りの旧東海道は、地図を見ると響忍寺が直進を阻んでいる感じで北側に迂回。

3/22(日) 15:41

響忍寺山門前から百メートル程北上し西へ進む

右前方に『びわ湖大津プリンスホテル』の姿が。

琵琶湖のほとりに建つ38階の高層ホテルで、高さは地上133mのホテル。

世界的な建築家の丹下健三が設計を手掛けた

西へ進むと『フレンドマート大津西の庄店』

所在地:滋賀県大津市西の庄20-1

15:43

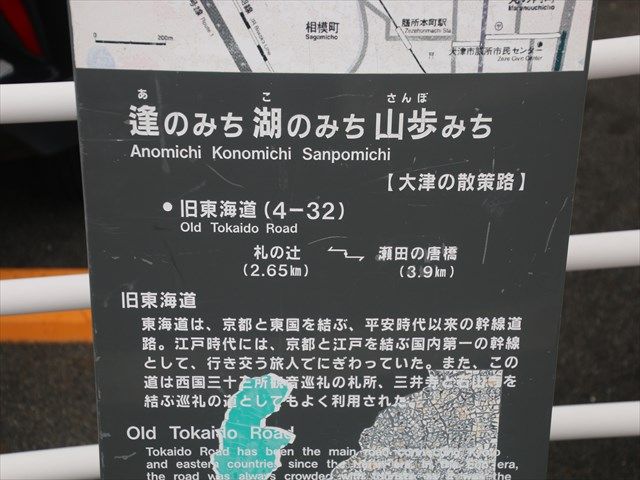

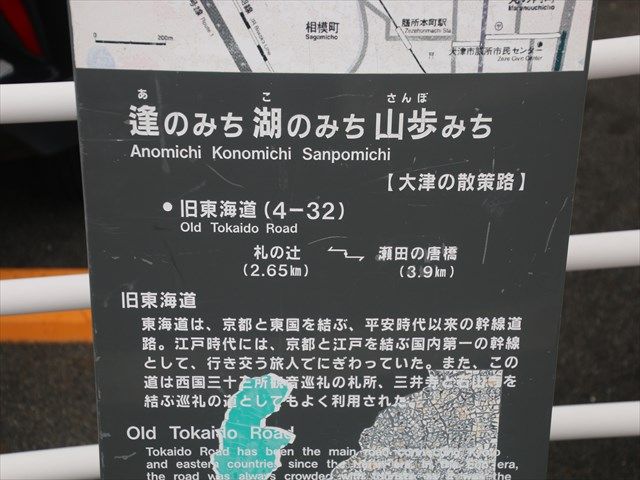

逢のみち 湖のみち 山歩(さんぽ)みち 【大津の散策路】

・旧東海道(4ー32) 札の辻(2.65km) ← → 瀬田の唐橋(3.9km)

旧東海道

東海道は、京都と東国を結ぶ、平安時代以来の幹線道路。江戸時代には、京都と江戸を結ぶ国内

第一の幹線として、行き交う旅人でにぎわっていた。また、この道は西国三十三所観音巡礼の札

15:45

街道の左側に『石坐神社(いわいじんじゃ)』

所在地:滋賀県大津市西の庄15-16

境内に入ると拝殿

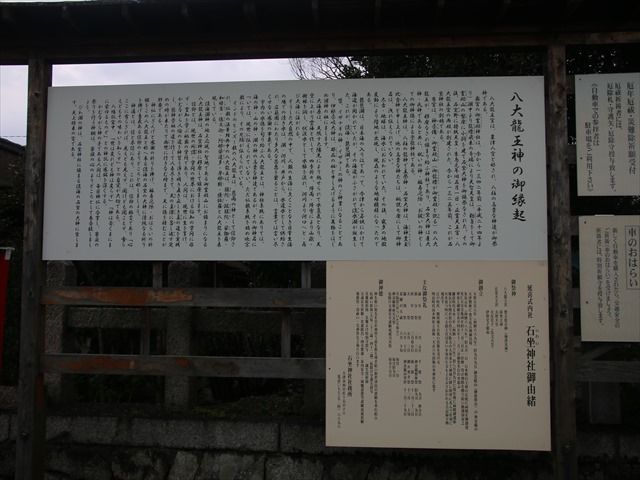

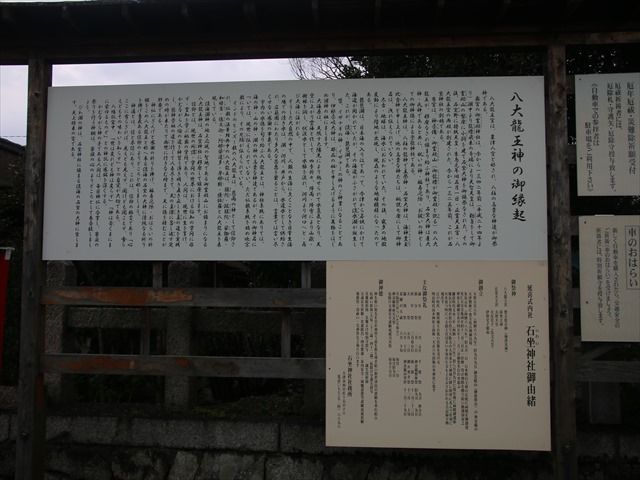

八大龍王神の御縁起

奥宮の御霊殿神社は、今から1342年前(平成24年より)湖中より龍燈飛来の奇瑞により天智天皇

は、勅旨をして御霊殿山の磐座に小祠を建て石坐大神を御鎮祭なされた。その後、石坐野に持統

天皇・朱鳥元年旧五月一日・正霊天王宮・八大龍王宮の両殿が創建された。今から1325年前、

これが石坐神社の創始である。・・・・・・略・・・・・・

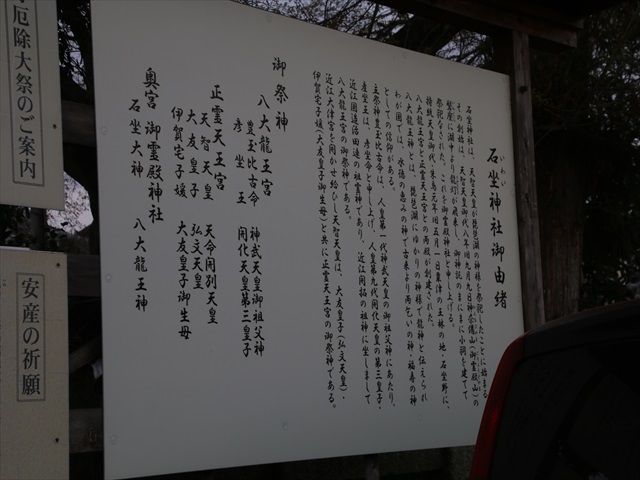

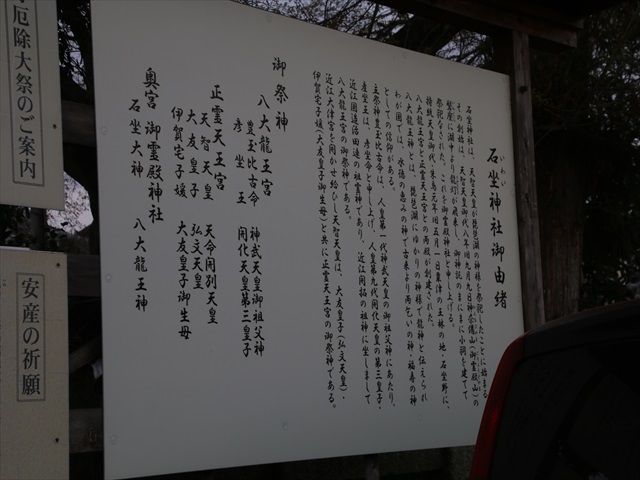

石坐神社由緒

石坐神社は、天智天皇が琵琶湖の神様を祭祀したことに始まる。その創始は、天智天皇御代八年

旧九月九日神奈備山(御霊殿山)の磐座に湖中より龍灯が飛来し、御神託のまにまに小祠を建てて

祭祀なされた。これを御霊殿神社と申し上げる。・・・・・・略・・・・・・・・

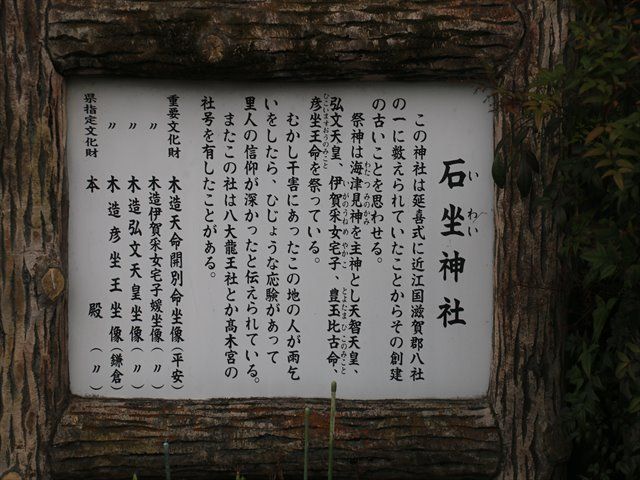

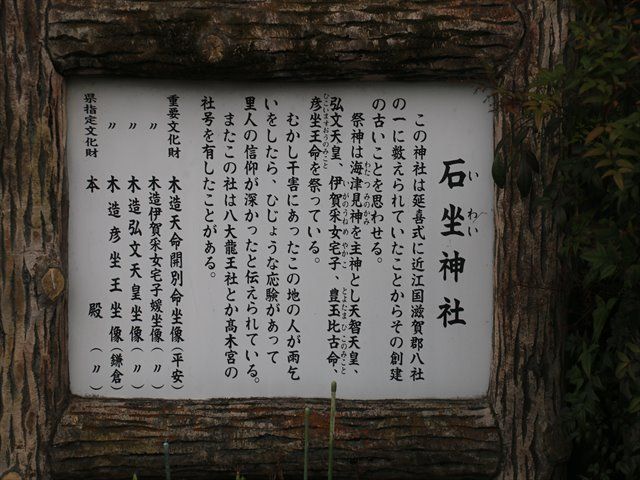

石坐神社

この神社は延喜式に近江国滋賀郡八社の一に数えられていたことからその創建の古いことを

思わせる。祭神は海津見神を主神とし天智天皇、弘文天皇、伊賀采女宅子、豊玉比古命、彦

坐王命を祭っている。

むかし干害にあったこの地の人が雨乞いをしたら、ひじょうな応験があって里人の信仰が深

かったと伝えられている。またこの社は八大龍王社とか高木宮の社号を有したことがある。

重要文化財 木造天命開別命坐像 (平安)

〃 木造伊賀采女宅子媛坐像( 〃 )

〃 木造弘文天皇坐像 ( 〃 )

〃 木造彦坐王座像 (鎌倉)

県指定文化財 本 殿 ( 〃 )

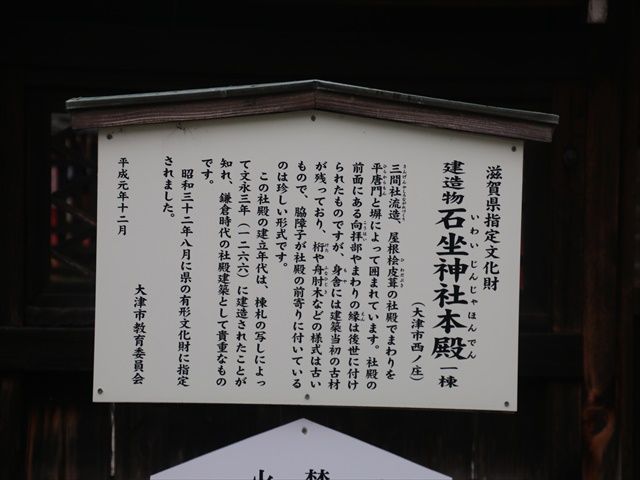

石坐神社

三間社流造、屋根檜皮葺の社殿でまわりを平唐門と塀によって囲まれており、途中立寄った

和田神社に似ている

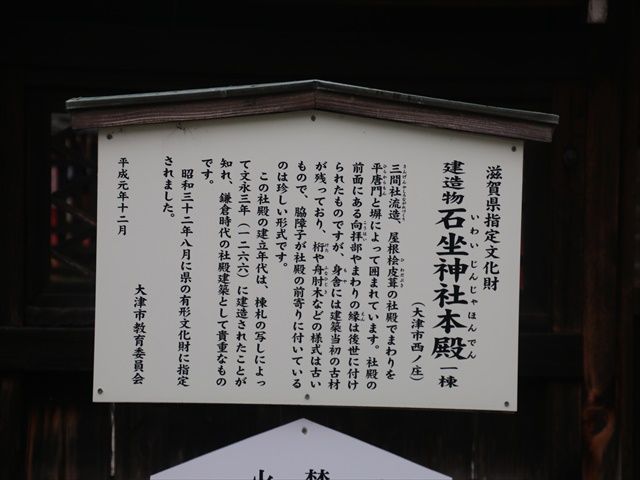

滋賀県指定文化財 建造物『石坐神社本殿 一棟』

三間社流造、屋根檜皮葺の社殿でまわりを平唐門と塀によって囲まれています。社殿の前面に

ある向拝部やまわりの縁は後世に付けられたものですが、身舎には建築当初の古材が残ってお

り、桁や舟肘木などの様式は古いもので、脇障子が社殿の前寄りに付いているのは珍しい形式

です。この社殿の建立年代は、棟札の写しによって文永3年(1266)に建造されたことが知れ、

鎌倉時代の社殿建築として貴重なものです。昭和32年8月に県の有形文化財に指定されました

拝殿の後方に、保護樹木の「エノキ」

保護樹木の名称

エノキ 石坐神社 指定期日:昭和51年12月1日

15:49

街道に戻り進むと右側に『吉田山 桃源寺』

所在地:滋賀県大津市西の庄13-18

空模様が怪しいので『桃源寺』へは入らず先を急ぎ、直ぐ左側に『法傳寺』

所在地:滋賀県大津市西の庄9-22

天智天皇が近江国志賀郷に建立。開基は尊信大法師。当初三輪宗護国山一乗院円明寺と号する。

大宝元年(701)大友皇子の子とつたえる大友与太王が当寺に帰依し、弥陀尊像1体をみずから彫

刻。天長9年(832)大友皇子の御陵守護のため粟津大木の森西にうつし、栗陵山一乗院志賀寺と

改称。のち大友皇子、天智天皇の尊碑を安置するという。

街道沿いの石碑は『天智天皇御尊牌奉安』

15:53

旧東海道を進む、街道右側に石柱

石柱は『膳所城北総門跡』

15:55

義仲寺まで、0.25km

旧東海道を進むと左前方に大きな寺院

15:56

寺院は『真宗大谷派 常盤山 福正寺』

所在地:滋賀県大津市馬場1丁目12-8

小雨の中進み、左前方に『義仲寺』

16:00

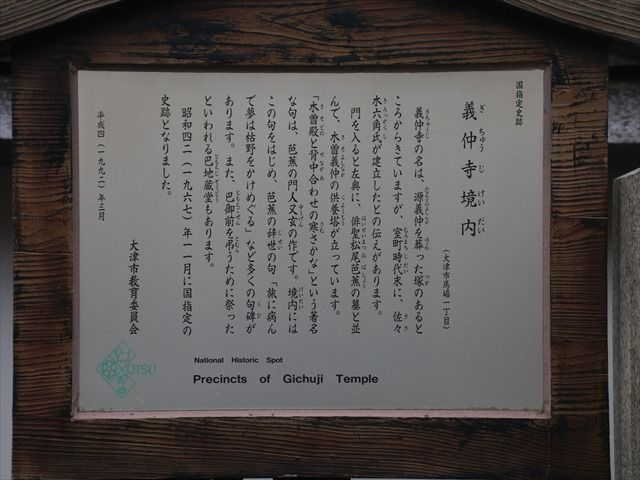

国指定史跡『義仲寺(ぎちゅうじ)』

所在地:滋賀県大津市馬場1丁目5-12

寿永3年(1184)木曽義仲がこの地に葬られ、数年後美しい尼僧が義仲の塚の傍らに庵を結び弔っ

ていたのが義仲寺の起こりという。室町時代末に近江国主・佐々木六角氏が荒れた寺を再建し、

木曽義仲を葬った塚から義仲寺と名付けた。芭蕉は琵琶湖畔の風光明媚な義仲寺を気に入り、

たびたび訪れた。芭蕉は義仲寺に葬るよう遺言したので墓がある

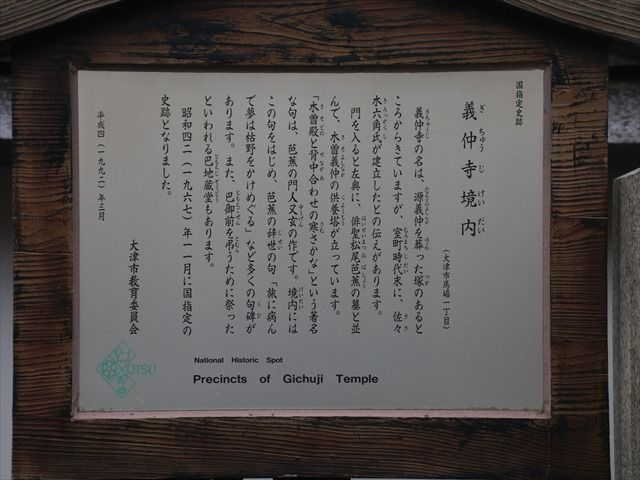

街道沿いの立札、国指定史跡『義仲寺境内』

義仲寺の名は、源義仲を葬った塚のあるところからきていますが、室町時代末に、佐々木六角氏

が建立したとの伝えがあります。

門を入ると左奥に、俳聖松尾芭蕉の墓と並んで、木曽義仲の供養塔が立っています。「木曽殿と

背中合わせの寒さかな」という著名な句は、芭蕉の門人又玄の作です。境内にはこの句をはじめ

芭蕉の辞世の句「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」など多くの句碑があります。また、巴御前

を弔うために祭ったといわれる巴地蔵堂もあります。

昭和42(1967)年11月に国指定の遺跡となりました

巴地蔵堂

山門前右手の堂に、石彫地蔵尊を祀る。巴御前を追福するもので、以前より遠近の信仰深かった。

八月の地蔵盆は、現在も町内の人々によって、例年奉仕されている

山門を入ると右側に『寺務所』、ここで拝観料300円を購入境内へ。

ここまでの今日の歩行数は35,300歩

義仲寺境内見取図

狭い境内に、墓標、句碑、建物が建つ

史料館、朝日堂の前の句碑は

「行春をあふミ(おうみ)の人とおしみける」 芭蕉桃青

奥に『翁堂』、右側に『朝日堂』が建つ

朝日堂

義仲寺本堂で、本尊は木彫聖観世音菩薩。義仲公、義高公父子の木像を厨子に納める。義仲公、

今井兼平、芭蕉翁、丈艸(じょうそう)諸位ほか合わせて三十一柱の位牌を安置する。

現在の朝日堂は昭和54年(1979)11月改築されたものである

翁堂(おきなどう)

正面祭壇に芭蕉翁座像、左右に丈艸居士、去来先生の木像、側面に蝶夢法師陶像を安置する。

正面壁上に「正風宗師」の額、左右の壁上には三十六俳人の画像を掲げる。天井の絵は、伊

藤若冲筆四季花卉の図である。翁堂は蝶夢法師が明和6年(1769)10月に再興、翌7年に画像

完成。安政3年(1856)類焼、同5年再建。現在の画像は明治21年(1888)に穂積永機が、類焼

したものに似た画像を制作し奉納したものである。芭蕉翁の像に扇子をたてまつる当寺の年中

行事「奉扇絵」は、明和6年に蝶夢法師の創始になるもので、毎年5月の第二土曜日に行う

義仲公墓(木曽塚)

土壇の上に宝篋印塔をすえる。芭蕉翁は木曽塚ととなえた。

義仲公の忌日「義仲忌」は、毎年1月の第三土曜日に営む。

燧山(ひうちやま) 元禄2年 「義仲の寝覚の山か月悲し」 芭蕉

無名庵にての作 元禄4年 「木曽の情雪や生ぬく春の草」 芭蕉

芭蕉翁墓

芭蕉翁は元禄7年(1694)10月12日午後4時ごろ、大坂の旅舎で亡くなられた、享年51歳。遺言

に従って遺骸を義仲寺に葬るため、その夜、去来、其角、正秀ら門人十人、遺骸を守り、川舟

に乗せて淀川を上り伏見に至り、13日午後義仲寺に入る。14日葬儀、深夜ここに埋葬した。

門人ら焼香者80人、会葬者300余人に及んだ。其角の「芭蕉翁終焉記」に「木曽塚の右に葬る」

とあり、今も当時のままである。墓石の「芭蕉翁」の字は丈艸の筆といわれる。

芭蕉翁の忌日は「時雨忌(しぐれき)」といい、当寺の年中行事で、現在は旧暦の季節に合わせて、

毎年11月の第二土曜日に営む

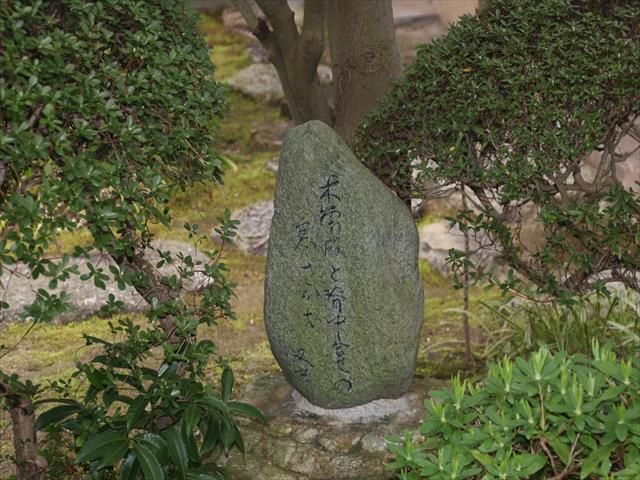

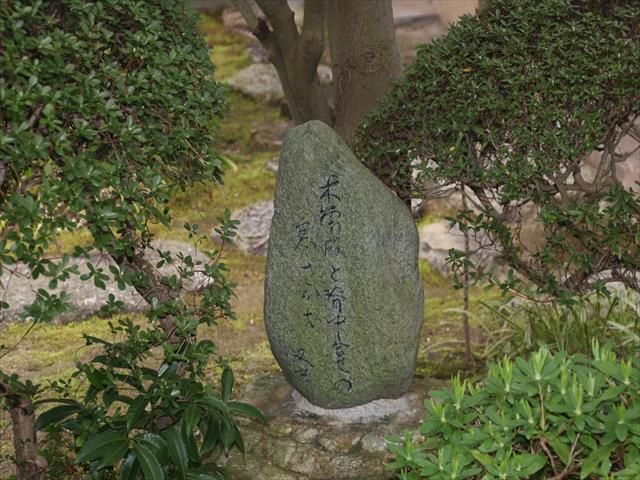

この句碑は「旅に病で夢は枯野をかけ廻る 芭蕉翁」

古池や蛙飛こむ水の音 芭蕉翁

山門を振り返る

義仲公墓と翁堂

義仲公墓の手前に『巴塚(供養塚)』

木曽義仲公の側室巴御前の塚。武勇すぐれた美女で、武将として義仲公を助けたという

三浦義一翁 歌碑

「かくのごとき をみなのありと かってまたおもひしことは われになかりき」

木曽殿と脊中合せの寒さかな 又玄(ゆうげん)

史料館

翁堂を望む

16:14

義仲寺のすぐ先にある『古民家カフェ sora』

所在地:滋賀県大津市馬場1丁目5-10

民家の庭先に咲くモクレン

京阪石山坂本線

16:20

京阪石場駅

後方に、ヘリポートのある滋賀県警察本部のビル

大津市の汚水マンホール蓋

市制施行100周年を記念して蓋のデザインを公募し、優秀賞を元にしたものとのこと。

琵琶湖、大橋、ミシガン船、レガッタなど盛りだくさんで、下のマークは市章と下水の「下」

を組み合わせたもの。

上のゴンドラは2013年に解体されてベトナムへ引っ越したイーゴス108

京阪電車の踏切を横切り、旧東海道は左方向へ進む

緩い坂道を登る、今日のゴールJR大津駅も近くなる

石部宿~大津宿-続く

庭のバラも咲き

紫陽花も色づき始める、鎌倉の江ノ電沿いの紫陽花寺もいいのではと

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

真宗大谷派 響忍寺のある大津市木下町から、旧東海道に戻る。

この辺りの旧東海道は、地図を見ると響忍寺が直進を阻んでいる感じで北側に迂回。

3/22(日) 15:41

響忍寺山門前から百メートル程北上し西へ進む

右前方に『びわ湖大津プリンスホテル』の姿が。

琵琶湖のほとりに建つ38階の高層ホテルで、高さは地上133mのホテル。

世界的な建築家の丹下健三が設計を手掛けた

西へ進むと『フレンドマート大津西の庄店』

所在地:滋賀県大津市西の庄20-1

15:43

逢のみち 湖のみち 山歩(さんぽ)みち 【大津の散策路】

・旧東海道(4ー32) 札の辻(2.65km) ← → 瀬田の唐橋(3.9km)

旧東海道

東海道は、京都と東国を結ぶ、平安時代以来の幹線道路。江戸時代には、京都と江戸を結ぶ国内

第一の幹線として、行き交う旅人でにぎわっていた。また、この道は西国三十三所観音巡礼の札

15:45

街道の左側に『石坐神社(いわいじんじゃ)』

所在地:滋賀県大津市西の庄15-16

境内に入ると拝殿

八大龍王神の御縁起

奥宮の御霊殿神社は、今から1342年前(平成24年より)湖中より龍燈飛来の奇瑞により天智天皇

は、勅旨をして御霊殿山の磐座に小祠を建て石坐大神を御鎮祭なされた。その後、石坐野に持統

天皇・朱鳥元年旧五月一日・正霊天王宮・八大龍王宮の両殿が創建された。今から1325年前、

これが石坐神社の創始である。・・・・・・略・・・・・・

石坐神社由緒

石坐神社は、天智天皇が琵琶湖の神様を祭祀したことに始まる。その創始は、天智天皇御代八年

旧九月九日神奈備山(御霊殿山)の磐座に湖中より龍灯が飛来し、御神託のまにまに小祠を建てて

祭祀なされた。これを御霊殿神社と申し上げる。・・・・・・略・・・・・・・・

石坐神社

この神社は延喜式に近江国滋賀郡八社の一に数えられていたことからその創建の古いことを

思わせる。祭神は海津見神を主神とし天智天皇、弘文天皇、伊賀采女宅子、豊玉比古命、彦

坐王命を祭っている。

むかし干害にあったこの地の人が雨乞いをしたら、ひじょうな応験があって里人の信仰が深

かったと伝えられている。またこの社は八大龍王社とか高木宮の社号を有したことがある。

重要文化財 木造天命開別命坐像 (平安)

〃 木造伊賀采女宅子媛坐像( 〃 )

〃 木造弘文天皇坐像 ( 〃 )

〃 木造彦坐王座像 (鎌倉)

県指定文化財 本 殿 ( 〃 )

石坐神社

三間社流造、屋根檜皮葺の社殿でまわりを平唐門と塀によって囲まれており、途中立寄った

和田神社に似ている

滋賀県指定文化財 建造物『石坐神社本殿 一棟』

三間社流造、屋根檜皮葺の社殿でまわりを平唐門と塀によって囲まれています。社殿の前面に

ある向拝部やまわりの縁は後世に付けられたものですが、身舎には建築当初の古材が残ってお

り、桁や舟肘木などの様式は古いもので、脇障子が社殿の前寄りに付いているのは珍しい形式

です。この社殿の建立年代は、棟札の写しによって文永3年(1266)に建造されたことが知れ、

鎌倉時代の社殿建築として貴重なものです。昭和32年8月に県の有形文化財に指定されました

拝殿の後方に、保護樹木の「エノキ」

保護樹木の名称

エノキ 石坐神社 指定期日:昭和51年12月1日

15:49

街道に戻り進むと右側に『吉田山 桃源寺』

所在地:滋賀県大津市西の庄13-18

空模様が怪しいので『桃源寺』へは入らず先を急ぎ、直ぐ左側に『法傳寺』

所在地:滋賀県大津市西の庄9-22

天智天皇が近江国志賀郷に建立。開基は尊信大法師。当初三輪宗護国山一乗院円明寺と号する。

大宝元年(701)大友皇子の子とつたえる大友与太王が当寺に帰依し、弥陀尊像1体をみずから彫

刻。天長9年(832)大友皇子の御陵守護のため粟津大木の森西にうつし、栗陵山一乗院志賀寺と

改称。のち大友皇子、天智天皇の尊碑を安置するという。

街道沿いの石碑は『天智天皇御尊牌奉安』

15:53

旧東海道を進む、街道右側に石柱

石柱は『膳所城北総門跡』

15:55

義仲寺まで、0.25km

旧東海道を進むと左前方に大きな寺院

15:56

寺院は『真宗大谷派 常盤山 福正寺』

所在地:滋賀県大津市馬場1丁目12-8

小雨の中進み、左前方に『義仲寺』

16:00

国指定史跡『義仲寺(ぎちゅうじ)』

所在地:滋賀県大津市馬場1丁目5-12

寿永3年(1184)木曽義仲がこの地に葬られ、数年後美しい尼僧が義仲の塚の傍らに庵を結び弔っ

ていたのが義仲寺の起こりという。室町時代末に近江国主・佐々木六角氏が荒れた寺を再建し、

木曽義仲を葬った塚から義仲寺と名付けた。芭蕉は琵琶湖畔の風光明媚な義仲寺を気に入り、

たびたび訪れた。芭蕉は義仲寺に葬るよう遺言したので墓がある

街道沿いの立札、国指定史跡『義仲寺境内』

義仲寺の名は、源義仲を葬った塚のあるところからきていますが、室町時代末に、佐々木六角氏

が建立したとの伝えがあります。

門を入ると左奥に、俳聖松尾芭蕉の墓と並んで、木曽義仲の供養塔が立っています。「木曽殿と

背中合わせの寒さかな」という著名な句は、芭蕉の門人又玄の作です。境内にはこの句をはじめ

芭蕉の辞世の句「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」など多くの句碑があります。また、巴御前

を弔うために祭ったといわれる巴地蔵堂もあります。

昭和42(1967)年11月に国指定の遺跡となりました

巴地蔵堂

山門前右手の堂に、石彫地蔵尊を祀る。巴御前を追福するもので、以前より遠近の信仰深かった。

八月の地蔵盆は、現在も町内の人々によって、例年奉仕されている

山門を入ると右側に『寺務所』、ここで拝観料300円を購入境内へ。

ここまでの今日の歩行数は35,300歩

義仲寺境内見取図

狭い境内に、墓標、句碑、建物が建つ

史料館、朝日堂の前の句碑は

「行春をあふミ(おうみ)の人とおしみける」 芭蕉桃青

奥に『翁堂』、右側に『朝日堂』が建つ

朝日堂

義仲寺本堂で、本尊は木彫聖観世音菩薩。義仲公、義高公父子の木像を厨子に納める。義仲公、

今井兼平、芭蕉翁、丈艸(じょうそう)諸位ほか合わせて三十一柱の位牌を安置する。

現在の朝日堂は昭和54年(1979)11月改築されたものである

翁堂(おきなどう)

正面祭壇に芭蕉翁座像、左右に丈艸居士、去来先生の木像、側面に蝶夢法師陶像を安置する。

正面壁上に「正風宗師」の額、左右の壁上には三十六俳人の画像を掲げる。天井の絵は、伊

藤若冲筆四季花卉の図である。翁堂は蝶夢法師が明和6年(1769)10月に再興、翌7年に画像

完成。安政3年(1856)類焼、同5年再建。現在の画像は明治21年(1888)に穂積永機が、類焼

したものに似た画像を制作し奉納したものである。芭蕉翁の像に扇子をたてまつる当寺の年中

行事「奉扇絵」は、明和6年に蝶夢法師の創始になるもので、毎年5月の第二土曜日に行う

義仲公墓(木曽塚)

土壇の上に宝篋印塔をすえる。芭蕉翁は木曽塚ととなえた。

義仲公の忌日「義仲忌」は、毎年1月の第三土曜日に営む。

燧山(ひうちやま) 元禄2年 「義仲の寝覚の山か月悲し」 芭蕉

無名庵にての作 元禄4年 「木曽の情雪や生ぬく春の草」 芭蕉

芭蕉翁墓

芭蕉翁は元禄7年(1694)10月12日午後4時ごろ、大坂の旅舎で亡くなられた、享年51歳。遺言

に従って遺骸を義仲寺に葬るため、その夜、去来、其角、正秀ら門人十人、遺骸を守り、川舟

に乗せて淀川を上り伏見に至り、13日午後義仲寺に入る。14日葬儀、深夜ここに埋葬した。

門人ら焼香者80人、会葬者300余人に及んだ。其角の「芭蕉翁終焉記」に「木曽塚の右に葬る」

とあり、今も当時のままである。墓石の「芭蕉翁」の字は丈艸の筆といわれる。

芭蕉翁の忌日は「時雨忌(しぐれき)」といい、当寺の年中行事で、現在は旧暦の季節に合わせて、

毎年11月の第二土曜日に営む

この句碑は「旅に病で夢は枯野をかけ廻る 芭蕉翁」

古池や蛙飛こむ水の音 芭蕉翁

山門を振り返る

義仲公墓と翁堂

義仲公墓の手前に『巴塚(供養塚)』

木曽義仲公の側室巴御前の塚。武勇すぐれた美女で、武将として義仲公を助けたという

三浦義一翁 歌碑

「かくのごとき をみなのありと かってまたおもひしことは われになかりき」

木曽殿と脊中合せの寒さかな 又玄(ゆうげん)

史料館

翁堂を望む

16:14

義仲寺のすぐ先にある『古民家カフェ sora』

所在地:滋賀県大津市馬場1丁目5-10

民家の庭先に咲くモクレン

京阪石山坂本線

16:20

京阪石場駅

後方に、ヘリポートのある滋賀県警察本部のビル

大津市の汚水マンホール蓋

市制施行100周年を記念して蓋のデザインを公募し、優秀賞を元にしたものとのこと。

琵琶湖、大橋、ミシガン船、レガッタなど盛りだくさんで、下のマークは市章と下水の「下」

を組み合わせたもの。

上のゴンドラは2013年に解体されてベトナムへ引っ越したイーゴス108

京阪電車の踏切を横切り、旧東海道は左方向へ進む

緩い坂道を登る、今日のゴールJR大津駅も近くなる

石部宿~大津宿-続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.