PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

曹洞宗高源寺(こうげんじ)の苔むした歴史を感じる参道を進む。

2月2日(水) 10:10

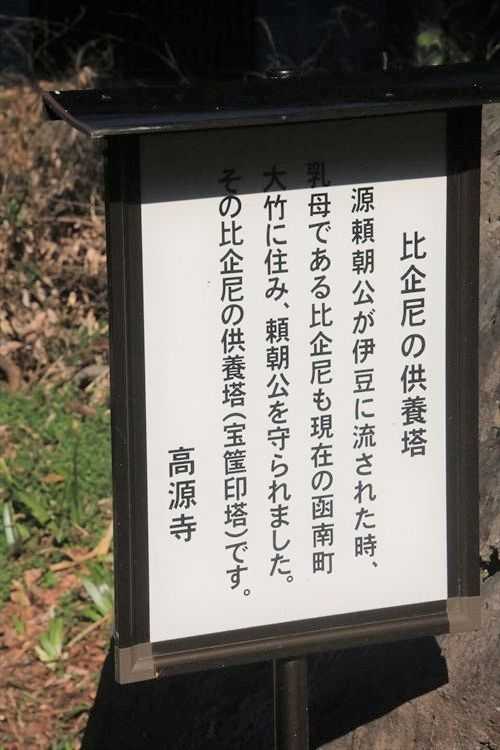

頼朝公の乳母「比企尼の供養塔」

比企尼の供養塔

四脚門を振り返る、左側に駐車場。

鐘楼門を見上げる。

鐘楼門の下に並ぶ「懸衣翁」「奪衣婆」の像。

左側に「懸衣翁の像」。

懸衣(けんえおう、けんねおう)とは、死後の世界の三途の川のほとりにある衣領樹(えりょうじ

奪衣婆と共に十王の配下で、奪衣婆が亡者から剥ぎ取った衣類を衣領樹の枝にかけ、その枝の

垂れ具合で亡者の生前の罪の重さを計るとされる。

罪の重い亡者は三途の川を渡る際、川の流れが速くて波が高く、深瀬になった場所を渡るよう

定められているため、衣はずぶ濡れになって重くなり、衣をかけた枝が大きく垂れることで罪

の深さが示されるのである。また亡者が服を着ていない際は、懸衣翁は衣の代わりに亡者の生

皮を剥ぎ取るという。

右側に地獄の熟女「奪衣婆の像」。

三途川(葬頭河)で亡者の衣服を剥ぎ取る老婆の鬼。脱衣婆、葬頭河婆(そうづかば)、正塚婆(しょ

うづかのばば)姥神(うばがみ)、優婆尊(うばそん)とも言う。

鐘楼門を潜ると左側に「六地蔵」。

鐘楼門の正面に「本堂」。

付かず離れずの、函南・大竹に起居していたことから、頼朝が比企尼に頼んで、この高源寺を

文覚上人との面会場所として用意してもらった。

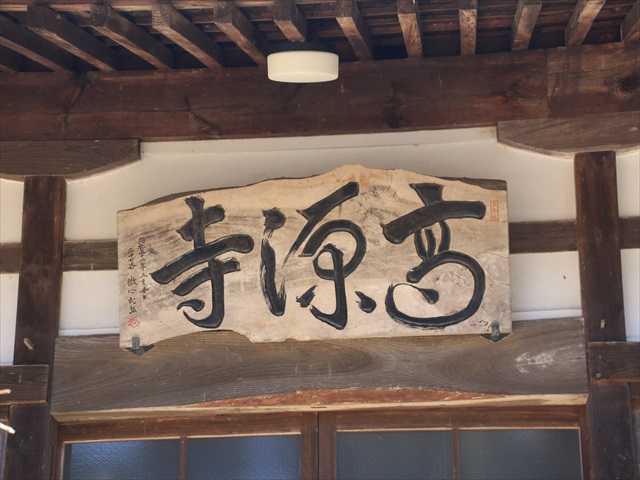

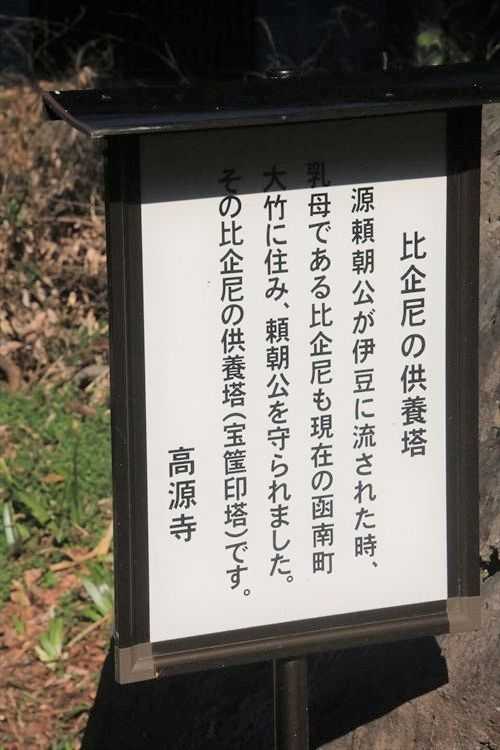

本堂の扁額「高源寺」

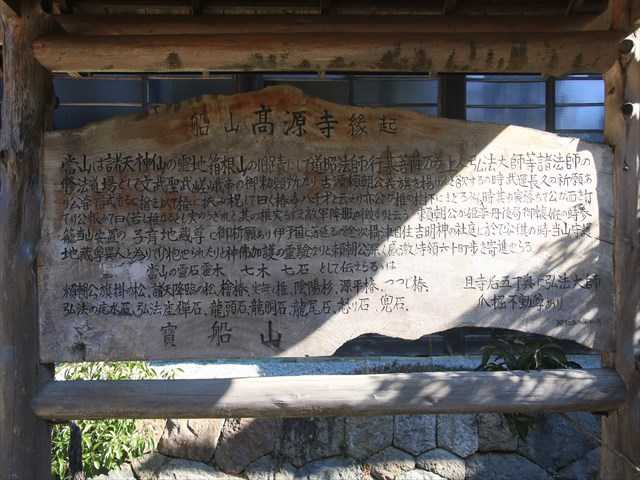

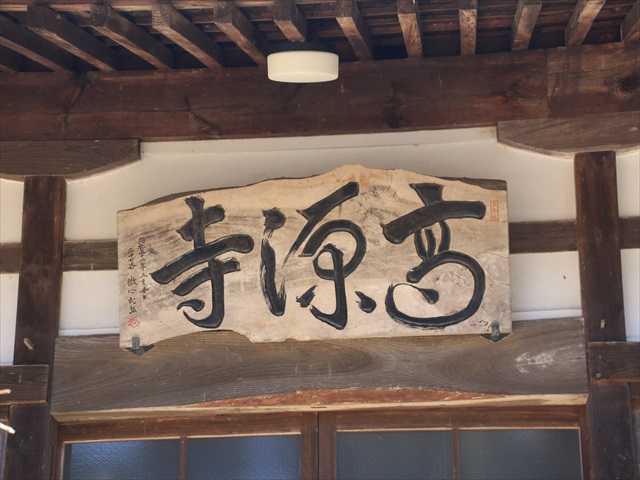

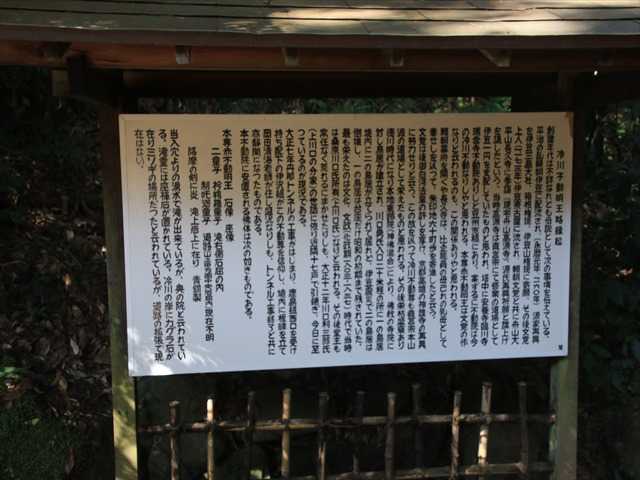

船山 高源寺 縁起

當山は諸天神仙の霊地箱根山の旧蹟にして道昭法師行基菩薩万巻上人弘法大師等諸法師の修法

願あり公甞て試むるに檜を以て椿に挟み柷して曰く椿寿八千才と云えり亦公が椎の樹下にまど

ろみし時其の実落ちて公が面を打てり公恨みて曰く若し椎なるとも実らざれと、その椎実らず

之敵軍降服の徴なりと云う。頼朝公が姫妾丹後局御懐妊の時参籠当山安置の子育地蔵尊に御祈

願あり伊予国に落延るの途次攝津国住吉明神の社庭に於て安ず其の時当山守護地蔵尊異人と為

りて介抱せられたりと神佛加護の霊験なりと頼朝公深く感激し寺領六十町歩を寄進せらる。

當山の靈石靈木 七木 七石として伝えらるゝは頼朝公旗掛の松、諸天降臨の松、檜椿、

実無し椎、陰陽杉、源平椿、つつじ椿、弘法の疱水石、弘法座禅石、龍頭石、龍胴石、龍尾石、

怒り石、兜石 且寺后五丁奥に弘法大師爪堀不動尊あり。

寶船山 昭和五二年四月

木の幹にキノコ

本堂前から鐘楼門を振り返る。

二階部分に梵鐘がぶら下がる鐘楼門。重心が高い感じがする建物である。

本堂前から西に向い鐘楼門を振り返る。

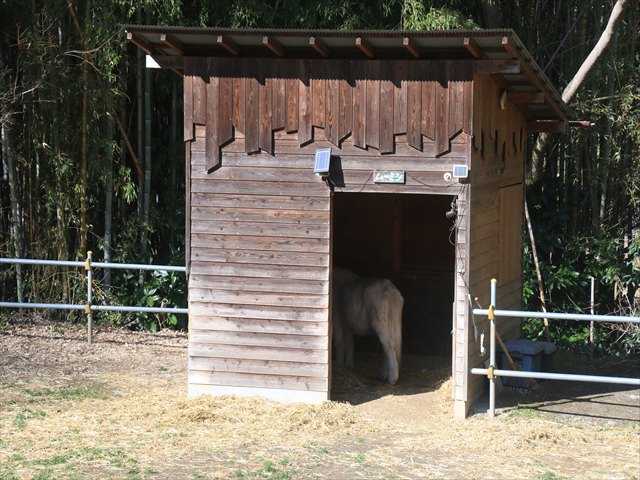

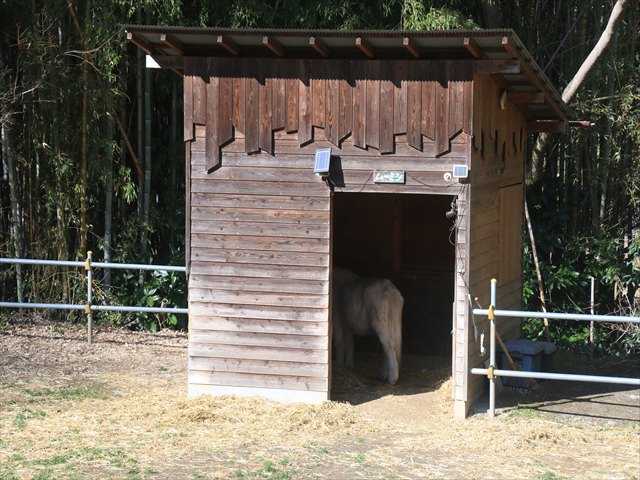

境内の一段低いところに、「ムーミン」の小屋と広場。

ムーミンの小屋

残念ながらムーミンは出てくれず、お尻だけを・・・。

番人役なのか広場に居座る猫。

本堂前には枝垂れ桜。

建築年度はいつなのか古い建物である。

使い古された木の臼。

駐車場の片隅に観光案内所かオフィスが。

なまこ壁の白い蔵の如き建物があった。

歴史を感じさせる参道へ再び立つ。

大河ドラマの影響で訪れる人がチラホラと。

10:24

石畳の参道を古木が蔽い被さる。

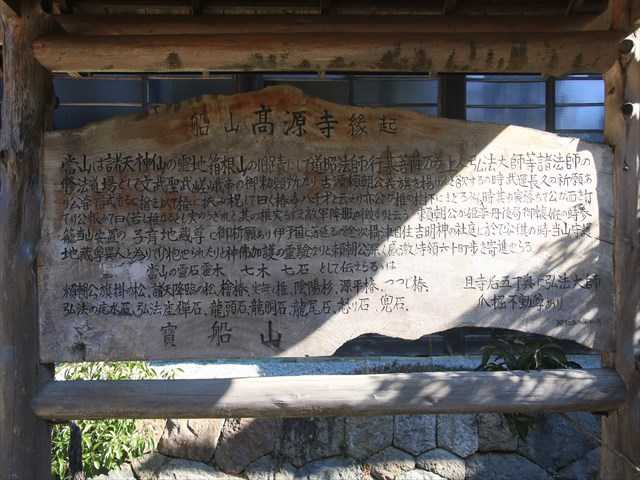

高源寺は源頼朝が文覚上人と密議を交わしたお寺と伝えられている。山火事で焼失する前は、

「長久寺」という名であったが、源頼朝が1190年に再興し、「源」を入れた「高源寺」に改名

された。古刹を後にし次の場所へ行くことに。

10:34

高源寺から来た坂道を冷川に沿って下る。そして右手にあったのが「不動の滝」。

高源寺を振り返る。

狭い境内に「冷川(ひえかわ)不動堂」。

右側の石碑には「不動明王」と。

冷川不動明王略縁起

そして奥に「不動の滝」。

落差3m前後の滝であったが、この日は水量が少なかったが。

異常気象でゲリラ豪雨があると・・・。

落ち口をズームアップ。

滝の右側斜面にある石祠「冷川不動」。

御祓(みそぎ)の滝打たれをするのであろうか。

滝壺には「座禪石」が置かれている。

滝上岩上に在った青銅製の「降摩の剣に炎」。

10:41

不動の滝の見学を終え。

ー 続く ー

2月2日(水) 10:10

頼朝公の乳母「比企尼の供養塔」

比企尼の供養塔

源頼朝公が伊豆に流された時、乳母である比企尼も現在の函南町大竹に住み、頼朝公

を守られました。その比企尼の供養塔(宝筺印塔)です。

一族である比企尼が源頼朝の乳母を務めた関係から、比企氏は早い時期から頼朝を支

えた御家人となる。比企氏の家督を継いだ能員が、頼朝の嫡男で鎌倉幕府2代将軍と

なる頼家の乳母父となった事から、将軍外戚として権勢を強めた。

しかし頼家の母方の外戚である北条氏との対立により比企能員の変(比企の乱)が起

こり、一族は滅亡した。

を守られました。その比企尼の供養塔(宝筺印塔)です。

一族である比企尼が源頼朝の乳母を務めた関係から、比企氏は早い時期から頼朝を支

えた御家人となる。比企氏の家督を継いだ能員が、頼朝の嫡男で鎌倉幕府2代将軍と

なる頼家の乳母父となった事から、将軍外戚として権勢を強めた。

しかし頼家の母方の外戚である北条氏との対立により比企能員の変(比企の乱)が起

こり、一族は滅亡した。

四脚門を振り返る、左側に駐車場。

鐘楼門を見上げる。

鐘楼門の下に並ぶ「懸衣翁」「奪衣婆」の像。

左側に「懸衣翁の像」。

懸衣(けんえおう、けんねおう)とは、死後の世界の三途の川のほとりにある衣領樹(えりょうじ

奪衣婆と共に十王の配下で、奪衣婆が亡者から剥ぎ取った衣類を衣領樹の枝にかけ、その枝の

垂れ具合で亡者の生前の罪の重さを計るとされる。

罪の重い亡者は三途の川を渡る際、川の流れが速くて波が高く、深瀬になった場所を渡るよう

定められているため、衣はずぶ濡れになって重くなり、衣をかけた枝が大きく垂れることで罪

の深さが示されるのである。また亡者が服を着ていない際は、懸衣翁は衣の代わりに亡者の生

皮を剥ぎ取るという。

右側に地獄の熟女「奪衣婆の像」。

三途川(葬頭河)で亡者の衣服を剥ぎ取る老婆の鬼。脱衣婆、葬頭河婆(そうづかば)、正塚婆(しょ

うづかのばば)姥神(うばがみ)、優婆尊(うばそん)とも言う。

鐘楼門を潜ると左側に「六地蔵」。

鐘楼門の正面に「本堂」。

付かず離れずの、函南・大竹に起居していたことから、頼朝が比企尼に頼んで、この高源寺を

文覚上人との面会場所として用意してもらった。

本堂の扁額「高源寺」

船山 高源寺 縁起

當山は諸天神仙の霊地箱根山の旧蹟にして道昭法師行基菩薩万巻上人弘法大師等諸法師の修法

願あり公甞て試むるに檜を以て椿に挟み柷して曰く椿寿八千才と云えり亦公が椎の樹下にまど

ろみし時其の実落ちて公が面を打てり公恨みて曰く若し椎なるとも実らざれと、その椎実らず

之敵軍降服の徴なりと云う。頼朝公が姫妾丹後局御懐妊の時参籠当山安置の子育地蔵尊に御祈

願あり伊予国に落延るの途次攝津国住吉明神の社庭に於て安ず其の時当山守護地蔵尊異人と為

りて介抱せられたりと神佛加護の霊験なりと頼朝公深く感激し寺領六十町歩を寄進せらる。

當山の靈石靈木 七木 七石として伝えらるゝは頼朝公旗掛の松、諸天降臨の松、檜椿、

実無し椎、陰陽杉、源平椿、つつじ椿、弘法の疱水石、弘法座禅石、龍頭石、龍胴石、龍尾石、

怒り石、兜石 且寺后五丁奥に弘法大師爪堀不動尊あり。

寶船山 昭和五二年四月

木の幹にキノコ

本堂前から鐘楼門を振り返る。

二階部分に梵鐘がぶら下がる鐘楼門。重心が高い感じがする建物である。

本堂前から西に向い鐘楼門を振り返る。

境内の一段低いところに、「ムーミン」の小屋と広場。

ムーミンの小屋

残念ながらムーミンは出てくれず、お尻だけを・・・。

番人役なのか広場に居座る猫。

本堂前には枝垂れ桜。

建築年度はいつなのか古い建物である。

使い古された木の臼。

駐車場の片隅に観光案内所かオフィスが。

なまこ壁の白い蔵の如き建物があった。

歴史を感じさせる参道へ再び立つ。

大河ドラマの影響で訪れる人がチラホラと。

10:24

石畳の参道を古木が蔽い被さる。

高源寺は源頼朝が文覚上人と密議を交わしたお寺と伝えられている。山火事で焼失する前は、

「長久寺」という名であったが、源頼朝が1190年に再興し、「源」を入れた「高源寺」に改名

された。古刹を後にし次の場所へ行くことに。

10:34

高源寺から来た坂道を冷川に沿って下る。そして右手にあったのが「不動の滝」。

高源寺を振り返る。

狭い境内に「冷川(ひえかわ)不動堂」。

右側の石碑には「不動明王」と。

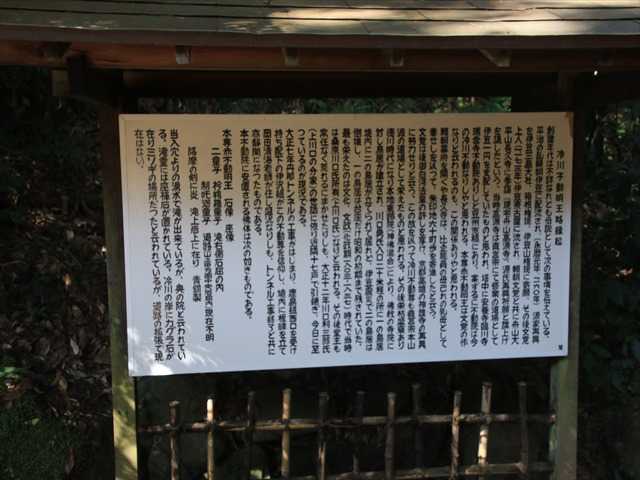

冷川不動明王略縁起

平治の乱頼朝伊豆に配流され、(永暦元年、1160年)源家再興を伊豆三島大社、箱根権現、伊豆

山権現に祈願、その後文覚上人(1173年)伊豆奈古屋に流され、頼朝文覚と共に舟山大平山長久寺

に参詣(現宅舟山高源寺)、源氏再興祈願と旗上げを議したという。当時高源寺は真言宗にて修行

の道場として伊豆一円を支配していたものと思われ、塔中に安養寺臨川寺瑞雲寺不動院ありしと

豆州志稿にあり、案ずるに不動院は今の冷川不動なりしやと思われる。本尊赤不動明王は文覚の

作なりと云われるのも、この関係ありやと思われる。

山権現に祈願、その後文覚上人(1173年)伊豆奈古屋に流され、頼朝文覚と共に舟山大平山長久寺

に参詣(現宅舟山高源寺)、源氏再興祈願と旗上げを議したという。当時高源寺は真言宗にて修行

の道場として伊豆一円を支配していたものと思われ、塔中に安養寺臨川寺瑞雲寺不動院ありしと

豆州志稿にあり、案ずるに不動院は今の冷川不動なりしやと思われる。本尊赤不動明王は文覚の

作なりと云われるのも、この関係ありやと思われる。

頼朝幕府を開くや長久寺は、比企能員の母己れの乳母として奉せしを以って、朱印地六十町歩

を寄進したと云う。

を寄進したと云う。

文覚は後御白河法皇の許しを享け、京都高雄の新護寺の再興に努力せりと云う。この故を以っ

て冷川不動尊も真言宗本山派の道場として栄えたものと思われる。その後栄枯盛衰あり徳川時

代になり本地衰跡院(神佛混合)により、佛教の寺院に対し鳥居が建立され、川口勇氏入口ニ十

米程の所に一の烏居境内にニの烏居が立てられて居れど、伊豆震災でニの烏居は倒壊し、一の

島居は台座だけ昭和の初期まで残されていた。

最も栄えたのは文化、文政(化政期1803~1837)時代で当時は桑原川口氏所有(上川口氏)なり

と云われる。その後堂主も常仼なく荒れるにまかせたりしも、大正十ニ年川口利三郎氏(上川

口の分家)の世話に依り近隣十七戸で引継ぎ、今日に至っているのが現況である。

て冷川不動尊も真言宗本山派の道場として栄えたものと思われる。その後栄枯盛衰あり徳川時

代になり本地衰跡院(神佛混合)により、佛教の寺院に対し鳥居が建立され、川口勇氏入口ニ十

米程の所に一の烏居境内にニの烏居が立てられて居れど、伊豆震災でニの烏居は倒壊し、一の

島居は台座だけ昭和の初期まで残されていた。

最も栄えたのは文化、文政(化政期1803~1837)時代で当時は桑原川口氏所有(上川口氏)なり

と云われる。その後堂主も常仼なく荒れるにまかせたりしも、大正十ニ年川口利三郎氏(上川

口の分家)の世話に依り近隣十七戸で引継ぎ、今日に至っているのが現況である。

大正七年丹那トンネルの工事がはじまり、鹿島組西口を受け持ち配下の伊沢組がこの不動尊を

信仰し、境内に板碑を立て岡田清海老師が住し盛況なりしも、トンネル工事終了と共に亦静閑

になったものである。

信仰し、境内に板碑を立て岡田清海老師が住し盛況なりしも、トンネル工事終了と共に亦静閑

になったものである。

本不動尊院に安置される佛体は次の如きものである。

本尊赤不動明王 石像 座像

本尊赤不動明王 石像 座像

ニ童子 矜羯羅童子(こんがらどうじ) 滝右側石屈の内

制咜迦童子(せいたかどうじ) 道路(山之田方面中央石屈内)現在不明

降摩の剣に炎 滝上岩上に在り 青銅製

当入穴よりの湧水で滝が出来ているが奥の院と云われている。滝壺には座禪石が置かれている。

冷川の岸にカグラ石が在りミソギの場所だったと云われているが、道路の拡張で現在はない。

冷川の岸にカグラ石が在りミソギの場所だったと云われているが、道路の拡張で現在はない。

そして奥に「不動の滝」。

落差3m前後の滝であったが、この日は水量が少なかったが。

異常気象でゲリラ豪雨があると・・・。

落ち口をズームアップ。

滝の右側斜面にある石祠「冷川不動」。

御祓(みそぎ)の滝打たれをするのであろうか。

滝壺には「座禪石」が置かれている。

滝上岩上に在った青銅製の「降摩の剣に炎」。

10:41

不動の滝の見学を終え。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

第72回 湘南ひらつか花火大会 (その5)、打… 2024.09.11

-

第72回 湘南ひらつか花火大会 (その4)、花… 2024.09.10

-

第72回 湘南ひらつか花火大会 (その3)、花… 2024.09.09

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.