PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

順天堂大学医学部附属静岡病院、最明寺から帰路につくがまだ時間があったので北に

位置する「北条家ゆかりの地 政子コース」の散策に(黄色の丸内)。

パンフレットの「北条家ゆかりの地を巡る 政子コース」

1⃣ ~ 6⃣ を巡ることに。行程は約2キロだが車で移動する。

3月14日(月) 13:55

曹洞宗 信光寺(しんこうじ)

所在地:静岡県伊豆の国市長岡寺家(じけ)90

国道136号(下田街道)の左側にある寺院。

弓馬四天王の一人 武田信光が源頼家の菩提を弔うために開いたお寺。本堂左手に信光公廟所と

門前の石仏。

《 曹洞宗信光寺縁起 》

本尊は秘佛十一面観世音菩薩を安置し、境内には大師堂があり空海の加持井と称する井戸が残る。

当山は武田五郎信光入道光蓮の開基であり信光公の廟所(宝篋印塔)がある。武田氏は清和源氏、

源義家(八幡太郎)の弟義光(新羅三郎)を祖とし、義光の三代後の信義のとき武田氏を名乗る。

武田五郎信光については吾妻鏡・平治物語・平家物語、他にも甲斐国史などに多くの記事がある。

鎌倉大草紙には信光について尼将軍北条政子(頼朝の妻)の時、伊豆の国を給わり、十二年間伊豆

に居住したと記す。源平盛袞記には、信光は特に流鏑馬の儀に通じ四天王の一に数えられ、後に

執権時頼に伝授するともある。伊豆の国の守護職に任せられ、又、安芸の国(広島)の守護職も勤

め、晩年「伊豆入道光蓮」と名乗った信光は晴信(武田信玄)より十四代前にあたる。

縁起には信光、鎌倉より頼家の病状伺いに修禅寺に赴き、鎌倉への帰路ここに到って頼家の殺さ

頼家の菩提を弔ったという。法名は「月照信光大居士」応保二年(1162) ~ 宝治ニ年(1248)

八十七歳と伝えている。

信光の名前から と称す 。

信光は修禅寺に幽閉されていた頼家の監視役だったのだ と。

信光寺本堂

本尊は十一面観音菩薩(秘仏)。

本堂前から振り返り、白塀沿いに六地蔵が並ぶ。

六地蔵

本堂の左方向にあった社。手前に石柵で囲まれた「玉之井」

石柱に「玉之井」

井戸の側面に「寺家在住瀬川源邸宅 古来使用井戸○之寄贈 昭和四十八年夏日」と。

本堂の前に枝垂れ桜

堂の前に「馬頭観音菩薩」が建つ「馬頭観音堂」。

堂の前に「馬頭観音菩薩」の石碑。

本堂の左側に入り、「石祠」「慈母観音立像」が立つ。

水子地蔵菩薩基礎造成

寄進者 杉山徳行

昭和五十七年四月二十四日

本堂左奥に「西国三十三番観音霊場」の観音石仏群。

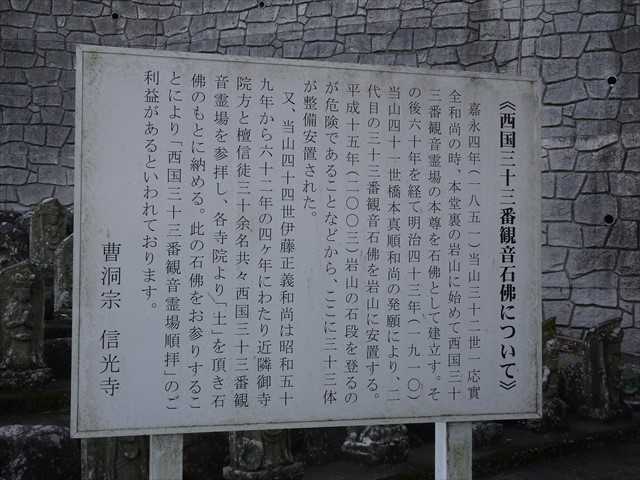

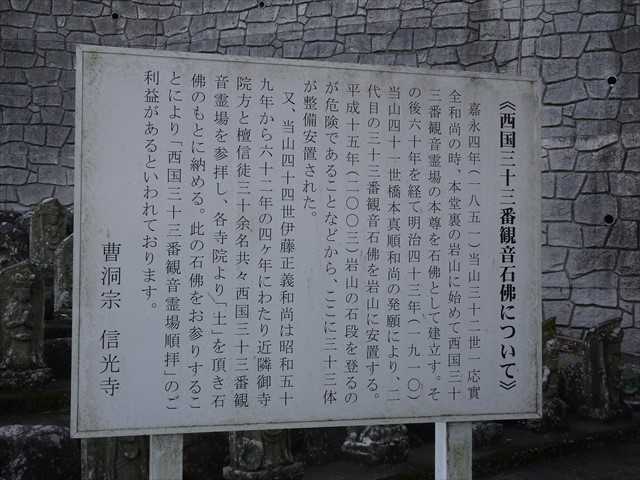

《 西国三十三番観音石佛について 》

嘉永四年(一八五一)当山三十二世一応實全和尚の時、本堂裏の岩山に始めて西国三十三番

観音霊場の本尊を石佛として建立す。その後六十年を経て明治四十三年(一九一〇) 当山

四十一世橋本真順和尚の発願により、二代目の三十三番観音石佛を岩山に安置する。

平成十五年(二〇〇三)岩山の石段を登るのが危険であることなどから、ここに三十三体が

整備安置された。

又、当山四十四世伊藤正義和尚は昭和五十九年から六十二年の四ケ年にわたり近隣御寺院

方と檀信徒三十余名共々西国三十三番観音霊場を参拝し、各寺院より「土」を頂き石佛の

もとに納める。此の石佛をお参りすることにより「西国三十三番観音霊場順拝」のご利益

があるといわれております。

曹洞宗 信光寺

観音霊場の更に奥に、

「信光寺開基 武田五郎信光入道光蓮公廟所

応保二年(一一六ニ) ~ 宝治ニ年(一ニ四八)没 八十七歳」碑。

武田氏は清和源氏で、八幡太郎義家の弟の新羅三郎義光を祖とし、義光の三代後の信義の時に

武田氏を名乗る。源頼朝旗揚げの際には共に挙兵しており、奥州合戦などでも戦功を挙げてい

る。信光は弓馬四天王の一人に数えられる名手で、執権時頼にその技を伝授したと伝わってい

る。また、信光は武田信玄から遡ること14代前の武田家当主となる人物。

正面から「信光寺開基 武田五郎信光入道光蓮公廟所」の碑。

14:01

後方の新しい擁壁の色と同じでバランスが悪い。

14:09

信光寺から国道136号を北上、左折して「北条の里駐車場」(無料)へ。

浄土宗 光照寺(こうしょうじ)

所在地:静岡県伊豆の国市寺家30-1

願成就院の支院として、建久年間(1190~1199年)に俊乗坊重源によって開創された(もとの

名は松寿院)。

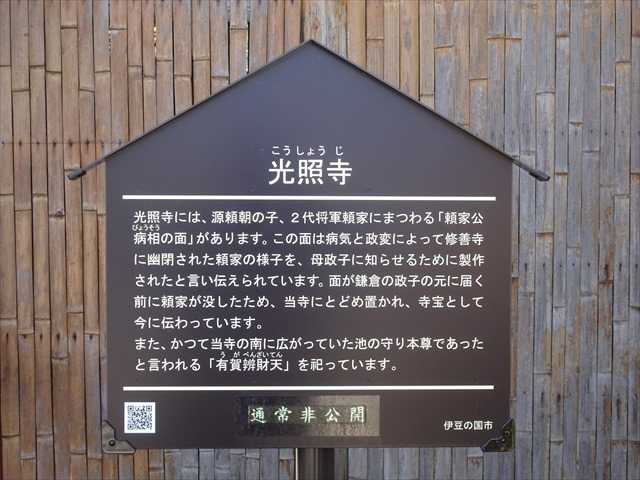

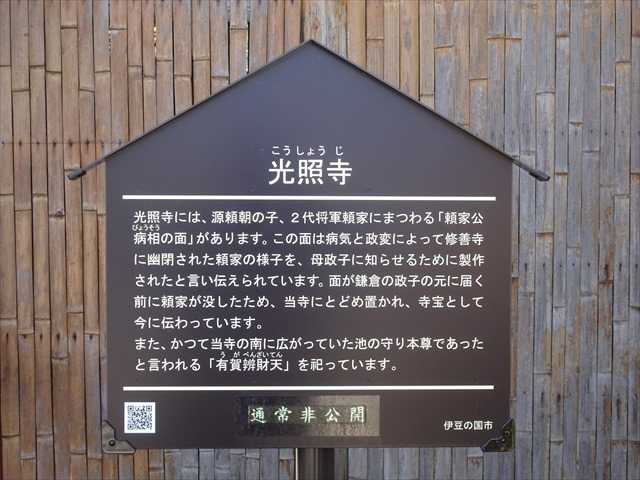

光照寺

光照寺には、源頼朝の子、2代将軍頼家にまつわる「頼家公病相の面」があります。この面は

病気と政変によって修善寺に幽閉された頼家の様子を、母政子に知らせるために製作されたと

言い伝えられています。面が鎌倉の政子の元に届く前に頼家が没したため、当寺にとどめ置か

れ、寺宝として今に伝わっています。

また、かつて当寺の南に広がっていた池の守り本尊であったと言われる「有賀辨財天(うが)」

を祀っています。

通常非公開 伊豆の国市

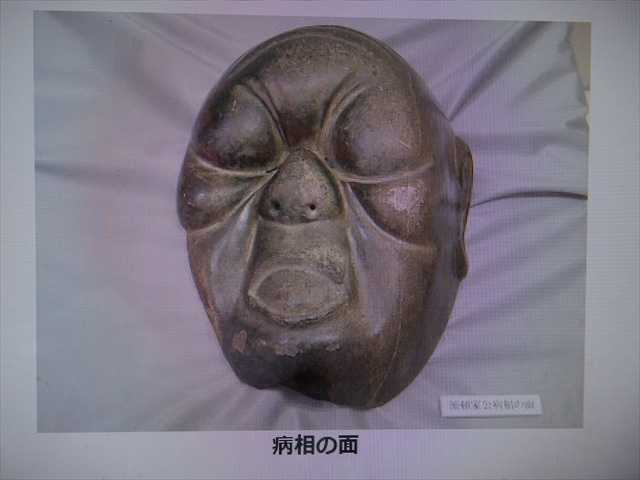

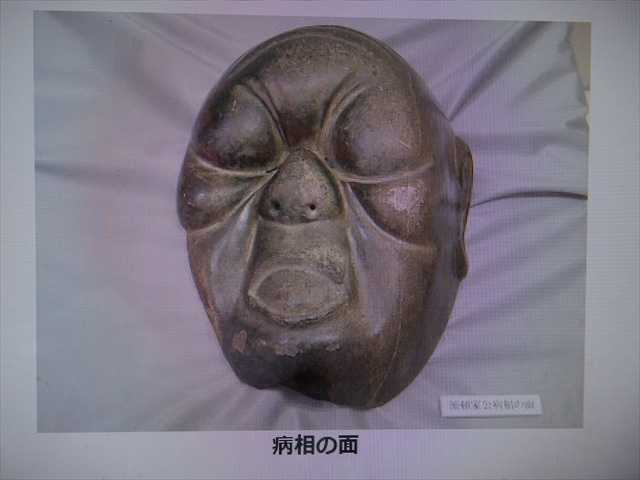

写真はネットから「頼家公病相の面」 通常非公開

光照寺本堂

1397年(応永4年)、浄土宗に改宗。本尊は阿弥陀如来。

境内隅に「無量山 光照寺」碑。

さくらの木の下に無縁仏群。

本堂裏の墓手への途中に、「石祠」、「六地蔵」。

墓地には古い墓碑が整理されていた。

社の中に六地蔵が勢揃い。

本堂裏から見返る。

「吾妻鏡」によると源頼朝の伊豆の館は、光照寺境内の南側にあったといわれている。

光照寺山門の東側に、広い「北条の里駐車場」がある。

北条の里駐車場に車を置き、「北条の里さんぽ路」を歩いて西方向へ進む。

駐車場角にある標識。

歩いて「北条の里さんぽ路」を進むと石碑、幟が立つ。

石碑には「尼将軍 北條政子産湯之井戸」と刻まれている。

北条の里さんぽ路の南側白塀の下に目印の幟が立つ。

石垣の上に白塀があるが民家であろうか。

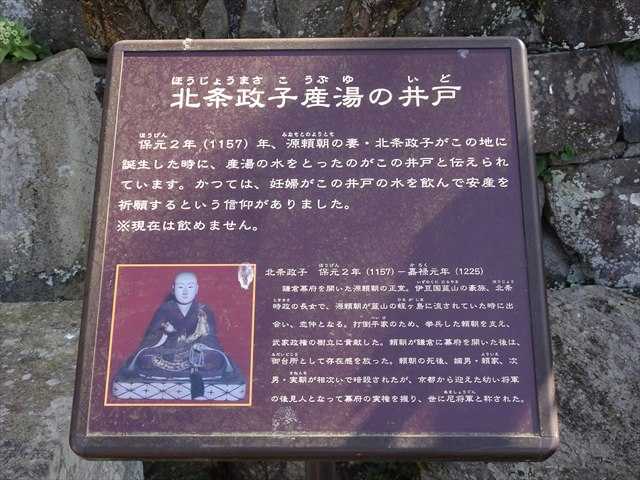

白塀の下にウメの木と、説明板。

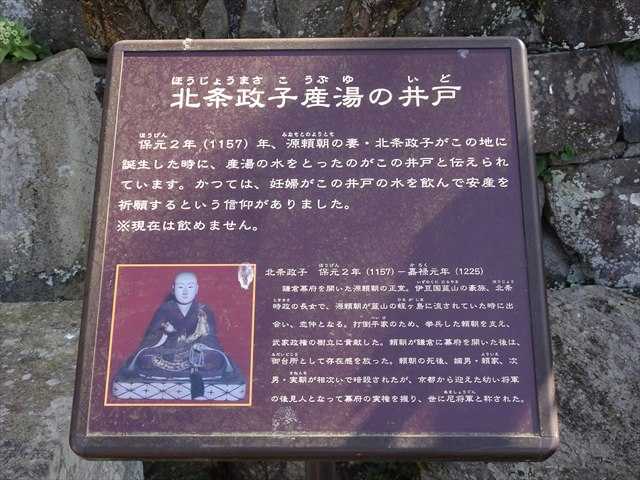

北条政子産湯の井戸

北条政子 保元2年(1157) ー 嘉禄元年(1225)

北条政子産湯の井戸を覗き込む。

14:19

北条政子産湯の井戸から北方向を望む。

木々の間に富士山の頂上が見える。

ー 続く ー

位置する「北条家ゆかりの地 政子コース」の散策に(黄色の丸内)。

パンフレットの「北条家ゆかりの地を巡る 政子コース」

1⃣ ~ 6⃣ を巡ることに。行程は約2キロだが車で移動する。

3月14日(月) 13:55

曹洞宗 信光寺(しんこうじ)

所在地:静岡県伊豆の国市長岡寺家(じけ)90

国道136号(下田街道)の左側にある寺院。

弓馬四天王の一人 武田信光が源頼家の菩提を弔うために開いたお寺。本堂左手に信光公廟所と

門前の石仏。

《 曹洞宗信光寺縁起 》

本尊は秘佛十一面観世音菩薩を安置し、境内には大師堂があり空海の加持井と称する井戸が残る。

当山は武田五郎信光入道光蓮の開基であり信光公の廟所(宝篋印塔)がある。武田氏は清和源氏、

源義家(八幡太郎)の弟義光(新羅三郎)を祖とし、義光の三代後の信義のとき武田氏を名乗る。

武田五郎信光については吾妻鏡・平治物語・平家物語、他にも甲斐国史などに多くの記事がある。

鎌倉大草紙には信光について尼将軍北条政子(頼朝の妻)の時、伊豆の国を給わり、十二年間伊豆

に居住したと記す。源平盛袞記には、信光は特に流鏑馬の儀に通じ四天王の一に数えられ、後に

執権時頼に伝授するともある。伊豆の国の守護職に任せられ、又、安芸の国(広島)の守護職も勤

め、晩年「伊豆入道光蓮」と名乗った信光は晴信(武田信玄)より十四代前にあたる。

縁起には信光、鎌倉より頼家の病状伺いに修禅寺に赴き、鎌倉への帰路ここに到って頼家の殺さ

頼家の菩提を弔ったという。法名は「月照信光大居士」応保二年(1162) ~ 宝治ニ年(1248)

八十七歳と伝えている。

信光の名前から と称す 。

信光は修禅寺に幽閉されていた頼家の監視役だったのだ と。

信光寺本堂

本尊は十一面観音菩薩(秘仏)。

本堂前から振り返り、白塀沿いに六地蔵が並ぶ。

六地蔵

本堂の左方向にあった社。手前に石柵で囲まれた「玉之井」

石柱に「玉之井」

井戸の側面に「寺家在住瀬川源邸宅 古来使用井戸○之寄贈 昭和四十八年夏日」と。

本堂の前に枝垂れ桜

堂の前に「馬頭観音菩薩」が建つ「馬頭観音堂」。

堂の前に「馬頭観音菩薩」の石碑。

本堂の左側に入り、「石祠」「慈母観音立像」が立つ。

水子地蔵菩薩基礎造成

寄進者 杉山徳行

昭和五十七年四月二十四日

本堂左奥に「西国三十三番観音霊場」の観音石仏群。

《 西国三十三番観音石佛について 》

嘉永四年(一八五一)当山三十二世一応實全和尚の時、本堂裏の岩山に始めて西国三十三番

観音霊場の本尊を石佛として建立す。その後六十年を経て明治四十三年(一九一〇) 当山

四十一世橋本真順和尚の発願により、二代目の三十三番観音石佛を岩山に安置する。

平成十五年(二〇〇三)岩山の石段を登るのが危険であることなどから、ここに三十三体が

整備安置された。

又、当山四十四世伊藤正義和尚は昭和五十九年から六十二年の四ケ年にわたり近隣御寺院

方と檀信徒三十余名共々西国三十三番観音霊場を参拝し、各寺院より「土」を頂き石佛の

もとに納める。此の石佛をお参りすることにより「西国三十三番観音霊場順拝」のご利益

があるといわれております。

曹洞宗 信光寺

観音霊場の更に奥に、

「信光寺開基 武田五郎信光入道光蓮公廟所

応保二年(一一六ニ) ~ 宝治ニ年(一ニ四八)没 八十七歳」碑。

武田氏は清和源氏で、八幡太郎義家の弟の新羅三郎義光を祖とし、義光の三代後の信義の時に

武田氏を名乗る。源頼朝旗揚げの際には共に挙兵しており、奥州合戦などでも戦功を挙げてい

る。信光は弓馬四天王の一人に数えられる名手で、執権時頼にその技を伝授したと伝わってい

る。また、信光は武田信玄から遡ること14代前の武田家当主となる人物。

正面から「信光寺開基 武田五郎信光入道光蓮公廟所」の碑。

14:01

後方の新しい擁壁の色と同じでバランスが悪い。

14:09

信光寺から国道136号を北上、左折して「北条の里駐車場」(無料)へ。

浄土宗 光照寺(こうしょうじ)

所在地:静岡県伊豆の国市寺家30-1

願成就院の支院として、建久年間(1190~1199年)に俊乗坊重源によって開創された(もとの

名は松寿院)。

光照寺

光照寺には、源頼朝の子、2代将軍頼家にまつわる「頼家公病相の面」があります。この面は

病気と政変によって修善寺に幽閉された頼家の様子を、母政子に知らせるために製作されたと

言い伝えられています。面が鎌倉の政子の元に届く前に頼家が没したため、当寺にとどめ置か

れ、寺宝として今に伝わっています。

また、かつて当寺の南に広がっていた池の守り本尊であったと言われる「有賀辨財天(うが)」

を祀っています。

通常非公開 伊豆の国市

写真はネットから「頼家公病相の面」 通常非公開

光照寺本堂

1397年(応永4年)、浄土宗に改宗。本尊は阿弥陀如来。

本堂の扁額「光照寺」

境内隅に「無量山 光照寺」碑。

さくらの木の下に無縁仏群。

本堂裏の墓手への途中に、「石祠」、「六地蔵」。

墓地には古い墓碑が整理されていた。

社の中に六地蔵が勢揃い。

本堂裏から見返る。

「吾妻鏡」によると源頼朝の伊豆の館は、光照寺境内の南側にあったといわれている。

光照寺山門の東側に、広い「北条の里駐車場」がある。

北条の里駐車場に車を置き、「北条の里さんぽ路」を歩いて西方向へ進む。

駐車場角にある標識。

歩いて「北条の里さんぽ路」を進むと石碑、幟が立つ。

石碑には「尼将軍 北條政子産湯之井戸」と刻まれている。

北条の里さんぽ路の南側白塀の下に目印の幟が立つ。

石垣の上に白塀があるが民家であろうか。

白塀の下にウメの木と、説明板。

北条政子産湯の井戸

保元2年(1157)年、源頼朝の妻・北条政子がこの地に誕生した時に、産湯の水をとったのがこ

の井戸と伝えられています。かっては、妊婦がこの井戸の水を飲んで安産を祈願するという信

仰がありました。

※現在は飲めません。の井戸と伝えられています。かっては、妊婦がこの井戸の水を飲んで安産を祈願するという信

仰がありました。

北条政子 保元2年(1157) ー 嘉禄元年(1225)

鎌倉幕府を開いた源頼朝の正室。伊豆国韮山の豪族、北条時政の長女で、源頼朝が韮山の蛭ヶ

島に流されていた時に出会い、恋仲となる。打倒平家のため、挙兵した頼朝を支え、武家政権

の樹立に貢献した。頼朝が鎌倉に幕府を開いた後は、御台所として存在感を放った。頼朝の死

後、嫡男・頼家、次男・実朝が相次いで暗殺されたが、京都から迎えた幼い将軍の後見人とな

って幕府の実権を握り、世に尼将軍と称された。

島に流されていた時に出会い、恋仲となる。打倒平家のため、挙兵した頼朝を支え、武家政権

の樹立に貢献した。頼朝が鎌倉に幕府を開いた後は、御台所として存在感を放った。頼朝の死

後、嫡男・頼家、次男・実朝が相次いで暗殺されたが、京都から迎えた幼い将軍の後見人とな

って幕府の実権を握り、世に尼将軍と称された。

北条政子産湯の井戸を覗き込む。

14:19

北条政子産湯の井戸から北方向を望む。

木々の間に富士山の頂上が見える。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.