PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

引き続き、「北条家ゆかりの地 政子コース」の散策。

3月14日(月) 14:20

北条の里さんぽ路沿いに立つ、「守山中世史跡群案内図」

⇐ 史跡・北条氏邸跡(円成寺跡)

遠く富士山の頂上部分が見える。

守山中世史跡群案内図

ここは ②「堀越御所跡」

堀越卸所は室町幕府8代将軍足利義政の義兄足利政知が関東を治めるために開いた政庁兼

館跡です。発掘調査により大きな池の跡などが見つかりました。御所は政知の死後、茶々

空撮から近郊の史跡

① 史跡北条氏邸跡(円成寺跡)

鎌倉時代の館跡(北條氏邸跡)

室町時代の寺院跡(円成寺跡)

③ 成福寺

④ 守山八幡宮

⑤ 願成就院

⑥ 満願寺跡

⑦ 真珠院跡

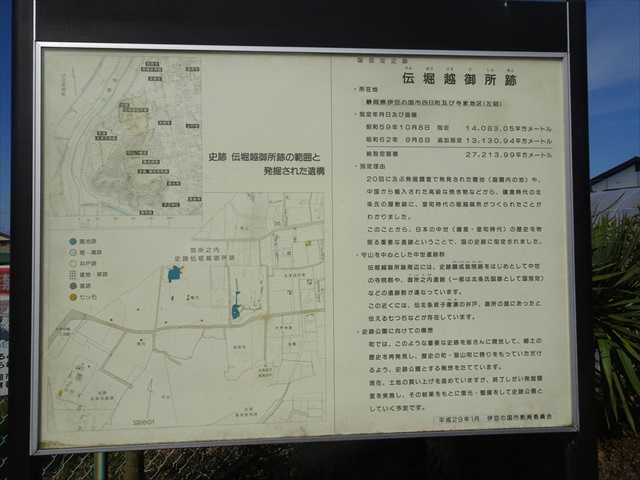

伝堀越御所跡

現在、市では土地の買い上げを進めており、終了しだい発掘調査を実施し、その結果をもとに

富士山が見えズームアップするが雲がかかり頂上だけが見える。山は日守山。

北条の里駐車場へ戻る。

この後、狭い「頼朝・政子語らいの路」を車で北上して「成福寺」へ。

14:27

浄土真宗大谷派 成福寺(じょうふくじ)

成福寺本堂

浄土真宗大谷派の「成福寺」は、北条正宗入道によって正応2年(1289)に建立された。

北条正宗は、鎌倉幕府8代執権北条時宗の三男(幼名 満市丸)とされている。 正宗は北条氏

一族の菩提を弔うため、曾祖父・北条時政の持仏堂を基にこの地に一宇を開創し、正宗の長子

・宗仁がこれを修造して成福寺とした。 本堂北側には北条氏一族の供養塔がある。

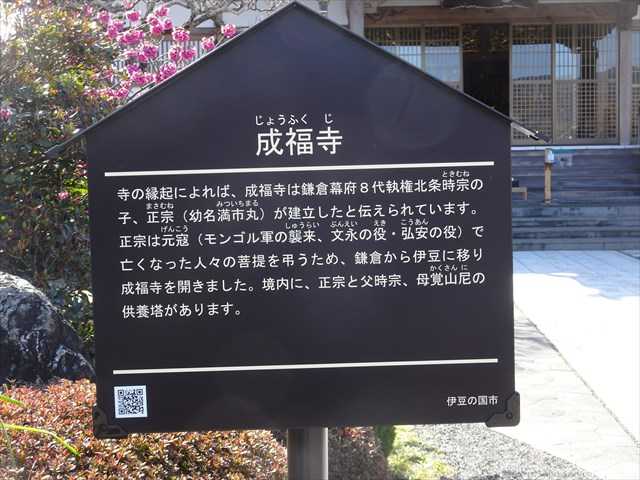

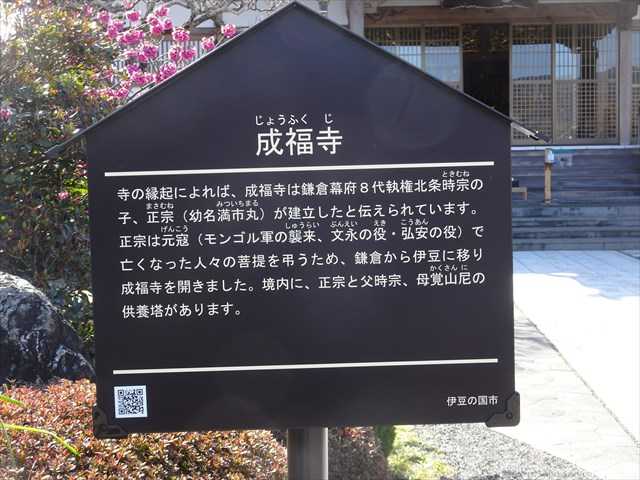

成福寺

寺の縁起によれば、成福寺は鎌倉幕府8代執権北条時宗の子、正宗(幼名満市丸)が建立したと

伝えられています。

正宗は元寇(モンゴル軍の襲来、文永の役・弘安の役)で亡くなった人々の菩提を弔うため、

鎌倉から伊豆に移り成福寺を開きました。境内に、正宗と父時宗、母覚山尼の供養塔があり

ます。 伊豆の国市

本堂の扁額「成福寺」

天井からぶら下がる伽藍の照明に「住職 北條秀門 代」

本堂前から東側の境内を見下ろす。

ハクモクレンが綺麗に咲き絵を描く人も。

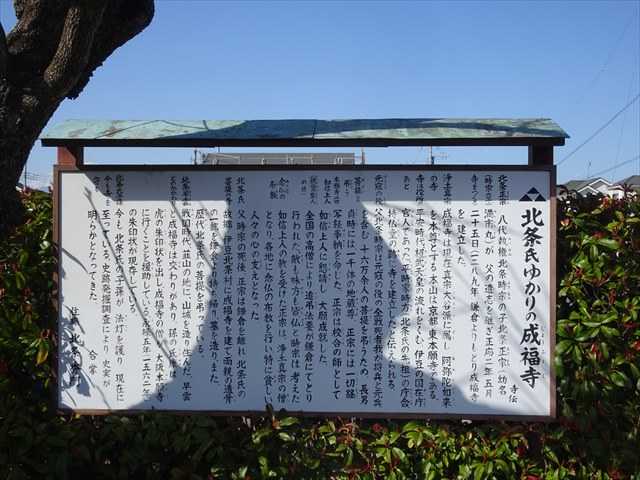

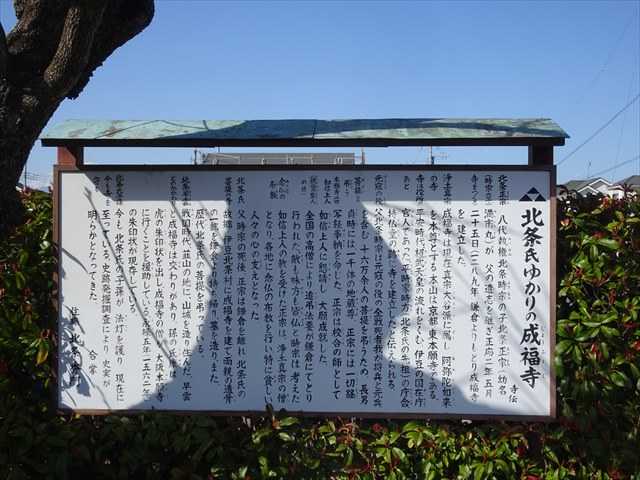

北条氏ゆかりの成福寺(寺伝)

八代執権北条時宗の子、北条政宗(幼名満市丸)が父の遺志を継ぎ正応二年五月二十五日(1289)

鎌倉よりもどり成福寺を建立した。

成福寺は現在真宗大谷派に属し、阿弥陀如来を本尊とする。本山は京都東本願寺である。

平安時代、桓武天皇の流れをくむ、伊豆の国在庁官人であった。平時家時方(北条氏の先祖)の

庁舎持仏堂の跡に寺を建立したと伝えられる。

父北条時宗は元寇の役の全戦死者我が将兵と元兵を含む十六万余人の菩提を弔うため、長男

貞時には、一千体の地蔵尊、正宗には一切経写経奉納を命じた。正宗は校合の師として如信

懇請し大願成就した。

全国の高僧により追弔法要が鎌倉にてとり行われた。敵も味方も皆仏と時宗は考えた。

如信上人の教を受けた正宗は、浄土真宗の僧となり、各地に念仏の布教を行い、特に貧しい

人々の心の支えとなった。

父時宗の死後、正宗は鎌倉を離れ、北条氏の故郷、伊豆北条村に成福寺を建て、両親の遺骨の

一部を鎌倉より持ち帰り墓を造り、また歴代北条氏の菩提を弔っている。

戦国時代、韮山の地に、山城を造り住んだ、早雲と成福寺は交わりがあり、孫の氏康は虎の

朱印状を出し、浄福寺の僧が、大阪本願寺に行くことを援助している。永禄五年(1562年)の

朱印状が現存している。

今も北条氏の子孫が、法灯を護り現在に至っている。史跡発掘調査により史実が明らかと

なってきた。 合掌

住職 北条秀門

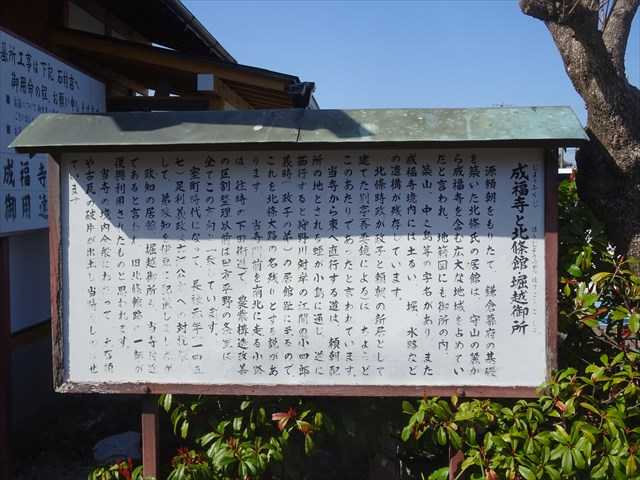

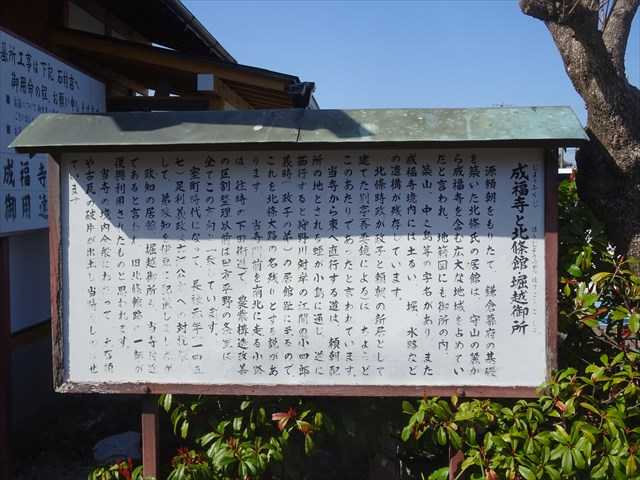

成福寺と北條館・堀越御所

源頼朝をもりたて、鎌倉幕府の基礎を築いた北條氏の居館は、守山の麓から成福寺を含む広大

な地域を占めていたと言われ、地籍図にも御所の内、築山、中之島等の字名があり、また成福

寺境内には土るい、堀、水路などの遺構が残存しています。

本堂の右側へ進む、

境内には蓮が植えられた多くの水鉢があり、6月中旬から8月中旬は約200種類250株の蓮の花

が咲き誇る花の寺でもあると。

植え込みの中に「北条氏廟所」の案内板

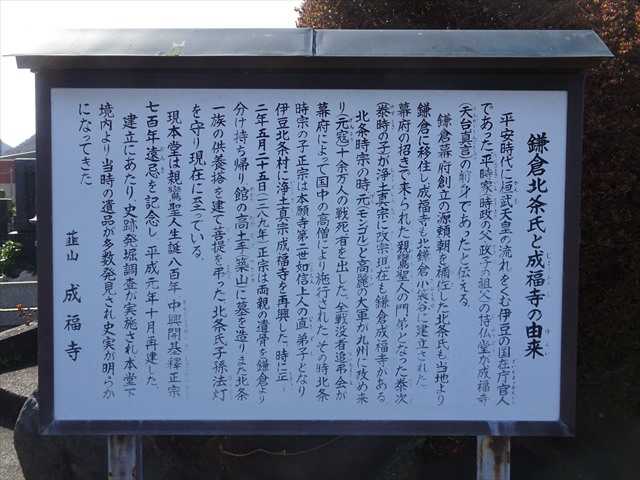

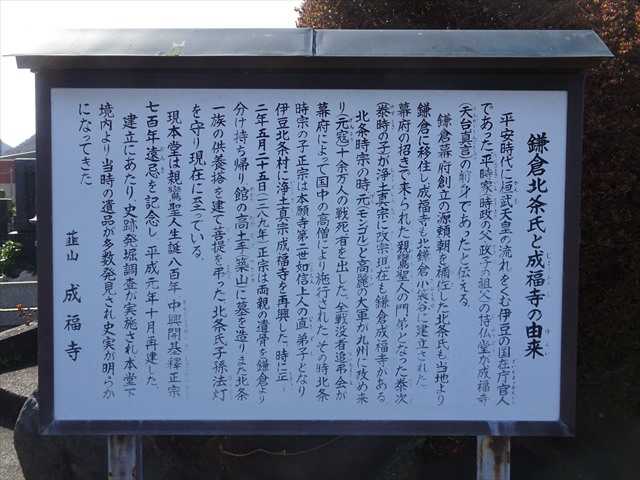

鎌倉北条氏と成福寺の由来

本堂右側奥の一段高いところに供養塔。

左より

■北條時宗公 (法光寺殿杲公大禅定門) 1284年(弘安7年 ) 4月4日没。

■正宗母堂(覚山尼) ( 潮音院殿覚山志道尼) 1306年(徳治元年)10月9日没。

■北條正宗公 (成福寺殿釋正宗) 1308年(延慶元年) 6月2日没。

こちらも一段高いところに「北條氏歴代墓所」の供養塔。

北條氏歴代墓所の

廻りにも多くの供養塔があるが集められたのか。

供養塔の前には北條氏の家紋も。 「無量壽」と刻まれた碑は新しい。

北條氏歴代墓所の上から南方向の本堂を望む。

本堂手前左側に建つ「寺務所」

寺務所の 扁額「去来現(こらいげん)」

境内に咲く寒緋桜

14:40

成福寺から「頼朝・政子語らいの路」「北条の里さんぽ路」を車で移動、狩野川沿いへ。

史跡北条氏邸跡(円成寺跡)

所在地:静岡県伊豆の国市寺家13

北条氏邸」は鎌倉幕府の執権として活躍した北条氏の館があった場所である。「北条氏邸跡」

が位置する守山は北条氏の本拠地で鎌倉時代に伊豆北條と呼ばれていた。

守山の東側には氏寺である願成就院が建てられ、北西側の谷の内部には館が建てられた。

平成4年(1992)から平成5年にかけて行った発掘調査では、平安時代末から鎌倉時代はじめに

かけての大量の出土遺物とともに建物跡が発見され、北条氏の館があることが確認された。

元弘2年(1333)、鎌倉幕府の滅亡後、北条一族の妻や娘たちは鎌倉から韮山に戻った。

そして、一族の中の円成尼(えんじょうに)という女性が中心になって、館の跡に寺院を建て、

北条氏の冥福を祈ったのがこの円成寺であると。円成寺は室町時代にも尼寺として続き、江戸

時代まで続いたことが分かっている。

右側に「北条氏邸跡(円成寺跡)」の碑。

平成八年九月十五日指定

平成十七年三月二日名称変更

北条氏邸跡は、北条氏が鎌倉に本拠地を移すまでの館跡と北条氏滅亡後の円成寺跡が、

発見され、北条氏の興亡を物語る遺跡として国指定史跡に指定された。

北条氏邸跡(円成寺跡)は、現在、整備、活用に向けた計画の立案を進めている。

守山自然公園遊歩道

頂上まで○○

守山の頂上へ上ると、北条家ゆかりの地と富士山の絶景を楽しめる歴史パノラマ。

また、展望台まで行くと登頂証明書がもらえると!

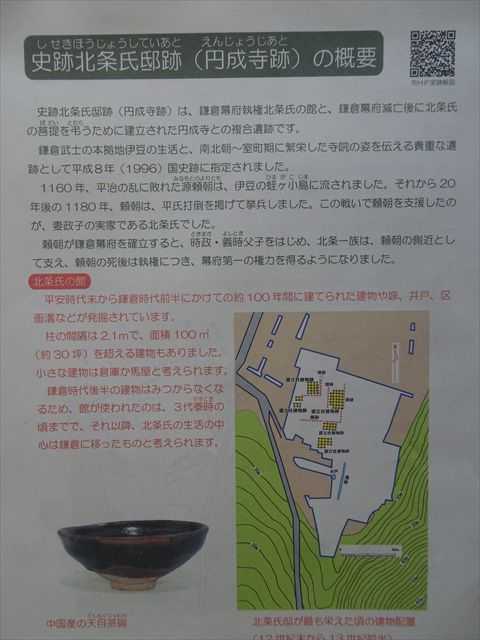

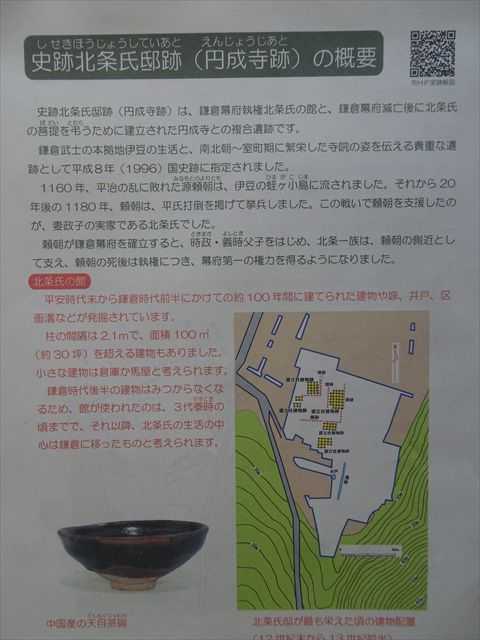

史跡北条氏邸跡(円成寺跡)の概要

本史跡は、鎌倉幕府執権北条氏の館と、鎌倉幕府滅亡後に北条氏の菩提を弔うため

に建立された円成寺との複合遺跡です。

鎌倉武士の本拠地伊豆の生活と、南北朝~室町期に繁栄した寺院の姿を伝える貴重

な遺跡として平成8年(1996)国史跡に指定されました。

円成寺跡の建物・池・溝の配置

(14世紀後半から15世紀前半)

北条時政や源頼朝が鎌倉に本拠地を移す前の頃の館があった場所である。

ガラスのフレームを通して、当時に思いをはせることができると。

史跡北条氏邸跡 当時の様子

ガラスのフレームに屋敷が描かれておりポイントを合わせて覗き込むようにしている。

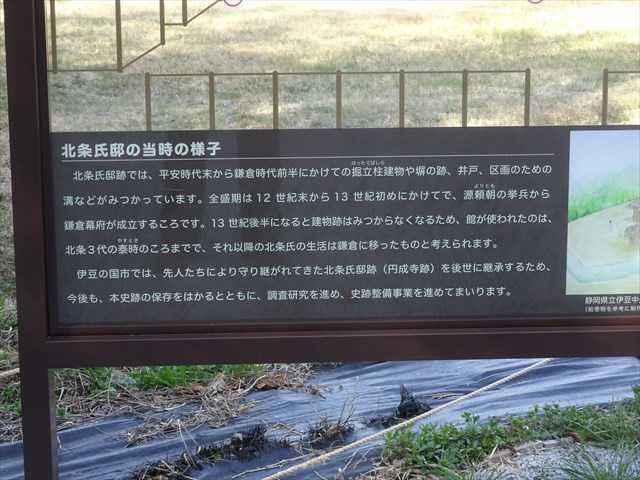

北条氏邸の当時の様子

北条氏邸跡では、平安時代末から鎌倉時代前半にかけての堀立柱建物や塀の跡、井戸、区画の

ための溝などがみつかっています。全盛期は12世紀末から13世紀初めにかけてで、源頼朝の

挙兵から鎌倉幕府が成立するころです。13世紀後半になると建物跡はみつからなくなるため、

館が使われたのは、北条3代の泰時のころまでで、それ以降の北条氏の生活は鎌倉に移ったも

のと考えられます。伊豆の国市では、先人たちにより守り継がれてきた北条氏邸跡(円成寺跡)

を後世に継承するため、今後も、本史跡の保存をはかるとともに、調査研究を進め、史跡整備

事業を進めてまいります。

史跡北条氏邸跡(円成寺跡) 当時の様子

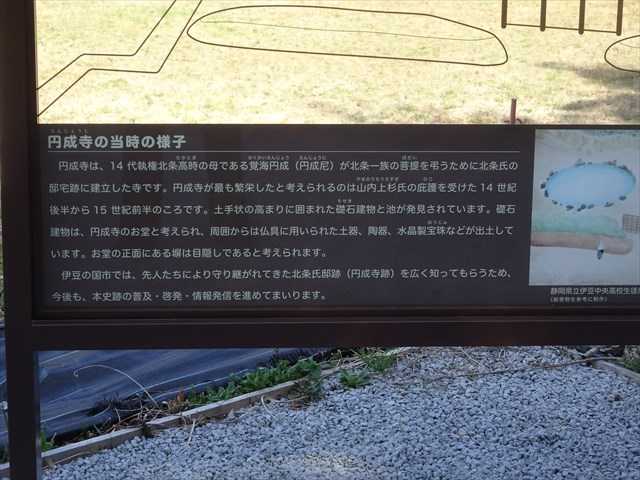

円成寺の当寺の様子

円成寺は、14代執権北条高時の母である覚海円成(円成尼)が、北条一族の菩提を弔うために

北条氏の邸宅跡に建立した寺です。円成寺が最も繁栄したと考えられるのは、山内上杉氏の

庇護を受けた14世紀後半から15世紀前半のころです。土手状の高まりに囲まれた礎石建物と

池が発見されています。礎石建物は、円成寺のお堂と考えられ、周囲からは仏具に用いられた

土器、陶器、水晶製宝珠などが出土しています。お堂の正面にある塀は目隠しであると考えら

れます。

14:47

北条氏邸跡(円成寺跡)の西側を流れる狩野川。

ー 続く ー

3月14日(月) 14:20

北条の里さんぽ路沿いに立つ、「守山中世史跡群案内図」

⇐ 史跡・北条氏邸跡(円成寺跡)

遠く富士山の頂上部分が見える。

守山中世史跡群案内図

ここは ②「堀越御所跡」

堀越卸所は室町幕府8代将軍足利義政の義兄足利政知が関東を治めるために開いた政庁兼

館跡です。発掘調査により大きな池の跡などが見つかりました。御所は政知の死後、茶々

空撮から近郊の史跡

① 史跡北条氏邸跡(円成寺跡)

鎌倉時代の館跡(北條氏邸跡)

室町時代の寺院跡(円成寺跡)

③ 成福寺

④ 守山八幡宮

⑤ 願成就院

⑥ 満願寺跡

⑦ 真珠院跡

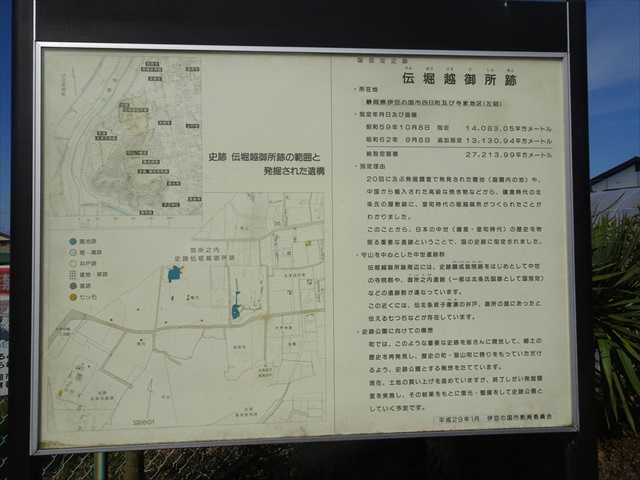

伝堀越御所跡

・所在地 静岡県伊豆の国市四日町及び寺家地区(左図)

・指定年月日及び面積

昭和59年10月8日指定 14,083.05 平方メートル

・指定年月日及び面積

昭和59年10月8日指定 14,083.05 平方メートル

昭和62年9月8日追加指定 13,130.94 平方メートル

総指定面積 27,213.99 平方メートル

総指定面積 27,213.99 平方メートル

・指定理由

20回に及ぶ発掘調査で発見された園池(庭園内の池)や、中国から輸入された高級な焼き物

などから、鎌倉時代の北条氏の屋敷跡に、室町時代の堀越御所がつくられたことがわかり

ました。

などから、鎌倉時代の北条氏の屋敷跡に、室町時代の堀越御所がつくられたことがわかり

ました。

このことから、日本の中世(鎌倉・室町時代)の歴史を物語る重要な遺跡ということで、の

史跡に指定されました。

史跡に指定されました。

・守山を中心とした中世遺跡群

伝堀越御所跡周辺には、史跡願成就院跡をはじめとして中世の寺院群や、御所之内遺跡

(一部は北条氏邸跡として国指定)などの遺跡群が連なっています。

(一部は北条氏邸跡として国指定)などの遺跡群が連なっています。

この近くには、伝北条政子産湯の井戸、御所の庭にあったと伝える七つ石などが存在し

ています。

ています。

・史跡公園に向けての構想

町では、このような重要な史跡を皆さんに開放して、郷土の歴史を再発見し、歴史の町・

韮山町に誇りをもっていただけるよう、史跡公園とする構想をたてています。

韮山町に誇りをもっていただけるよう、史跡公園とする構想をたてています。

現在、土地の買い上げを進めていますが、終了しだい発掘調査を実施し、その結果をも

とに復元・整備をして史跡公園としていく予定です。

平成29年1月 伊豆の国市教育委員会

とに復元・整備をして史跡公園としていく予定です。

平成29年1月 伊豆の国市教育委員会

現在、市では土地の買い上げを進めており、終了しだい発掘調査を実施し、その結果をもとに

富士山が見えズームアップするが雲がかかり頂上だけが見える。山は日守山。

北条の里駐車場へ戻る。

この後、狭い「頼朝・政子語らいの路」を車で北上して「成福寺」へ。

14:27

浄土真宗大谷派 成福寺(じょうふくじ)

門を入り境内に駐車。門碑には「北條氏 菩提寺」、「浄土真宗晴曇山 成福寺」。

成福寺本堂

浄土真宗大谷派の「成福寺」は、北条正宗入道によって正応2年(1289)に建立された。

北条正宗は、鎌倉幕府8代執権北条時宗の三男(幼名 満市丸)とされている。 正宗は北条氏

一族の菩提を弔うため、曾祖父・北条時政の持仏堂を基にこの地に一宇を開創し、正宗の長子

・宗仁がこれを修造して成福寺とした。 本堂北側には北条氏一族の供養塔がある。

現「本堂」は平成元年に建てられた。それまでの「本堂」(江戸時代後期の建物)は改造され、

客殿として使用していると。

客殿として使用していると。

成福寺

寺の縁起によれば、成福寺は鎌倉幕府8代執権北条時宗の子、正宗(幼名満市丸)が建立したと

伝えられています。

正宗は元寇(モンゴル軍の襲来、文永の役・弘安の役)で亡くなった人々の菩提を弔うため、

鎌倉から伊豆に移り成福寺を開きました。境内に、正宗と父時宗、母覚山尼の供養塔があり

ます。 伊豆の国市

本堂の扁額「成福寺」

天井からぶら下がる伽藍の照明に「住職 北條秀門 代」

本堂前から東側の境内を見下ろす。

ハクモクレンが綺麗に咲き絵を描く人も。

北条氏ゆかりの成福寺(寺伝)

八代執権北条時宗の子、北条政宗(幼名満市丸)が父の遺志を継ぎ正応二年五月二十五日(1289)

鎌倉よりもどり成福寺を建立した。

成福寺は現在真宗大谷派に属し、阿弥陀如来を本尊とする。本山は京都東本願寺である。

平安時代、桓武天皇の流れをくむ、伊豆の国在庁官人であった。平時家時方(北条氏の先祖)の

庁舎持仏堂の跡に寺を建立したと伝えられる。

父北条時宗は元寇の役の全戦死者我が将兵と元兵を含む十六万余人の菩提を弔うため、長男

貞時には、一千体の地蔵尊、正宗には一切経写経奉納を命じた。正宗は校合の師として如信

懇請し大願成就した。

全国の高僧により追弔法要が鎌倉にてとり行われた。敵も味方も皆仏と時宗は考えた。

如信上人の教を受けた正宗は、浄土真宗の僧となり、各地に念仏の布教を行い、特に貧しい

人々の心の支えとなった。

父時宗の死後、正宗は鎌倉を離れ、北条氏の故郷、伊豆北条村に成福寺を建て、両親の遺骨の

一部を鎌倉より持ち帰り墓を造り、また歴代北条氏の菩提を弔っている。

戦国時代、韮山の地に、山城を造り住んだ、早雲と成福寺は交わりがあり、孫の氏康は虎の

朱印状を出し、浄福寺の僧が、大阪本願寺に行くことを援助している。永禄五年(1562年)の

朱印状が現存している。

今も北条氏の子孫が、法灯を護り現在に至っている。史跡発掘調査により史実が明らかと

なってきた。 合掌

住職 北条秀門

成福寺と北條館・堀越御所

源頼朝をもりたて、鎌倉幕府の基礎を築いた北條氏の居館は、守山の麓から成福寺を含む広大

な地域を占めていたと言われ、地籍図にも御所の内、築山、中之島等の字名があり、また成福

寺境内には土るい、堀、水路などの遺構が残存しています。

北條時政が政子と頼朝の新居として建てた別亭(吾妻鏡による)は、ちょうどこのあたりであった

と言われています。

と言われています。

当寺から東へ直行する道は、頼朝配所の地とされる蛭が小島に通じ、逆に西行すると狩野川対岸

の江間の小四郎義時(政子の弟)の居館趾に至るのでこれを北條大路の名残りとする説があります。

当寺門前を南北に走る小路は、往時の下田街道で、農業構造改善の区割整理以前は四方平野の条

理は全てこの方向と一致しています。

の江間の小四郎義時(政子の弟)の居館趾に至るのでこれを北條大路の名残りとする説があります。

当寺門前を南北に走る小路は、往時の下田街道で、農業構造改善の区割整理以前は四方平野の条

理は全てこの方向と一致しています。

室町時代になって、長禄元年(1457)足利義政は古河公方への対抗策として、弟政知を伊豆に配置

しましたが、政知の居館、堀越御所も、当寺付近であると言われ、旧北條館跡の一部が復興利用

されたものと思われます。

当寺の境内全般にわたって、土器類や古瓦の破片が出土して当寺をしのばせます。

しましたが、政知の居館、堀越御所も、当寺付近であると言われ、旧北條館跡の一部が復興利用

されたものと思われます。

当寺の境内全般にわたって、土器類や古瓦の破片が出土して当寺をしのばせます。

本堂の右側へ進む、

境内には蓮が植えられた多くの水鉢があり、6月中旬から8月中旬は約200種類250株の蓮の花

が咲き誇る花の寺でもあると。

植え込みの中に「北条氏廟所」の案内板

鎌倉北条氏と成福寺の由来

平安時代に桓武天皇の流をくむ伊豆の国在庁官人であった、平時家(時政の父・政子の祖父)の

持仏堂が成福寺(天台真言)の前身であったと伝える。

持仏堂が成福寺(天台真言)の前身であったと伝える。

鎌倉幕府創立の源頼朝を補佐した北条氏も当地より鎌倉に移住し、成福寺も北鎌倉小袋谷に建

立された。幕府の招きで来られた親鷲聖人の門弟となった泰次(泰時の子)が浄土真宗に改宗、

現在も鎌倉成福寺がある。「 鎌倉大船の成福寺 」👈 をクリック願います。

立された。幕府の招きで来られた親鷲聖人の門弟となった泰次(泰時の子)が浄土真宗に改宗、

現在も鎌倉成福寺がある。「 鎌倉大船の成福寺 」👈 をクリック願います。

北条時宗の時、元(モンゴル)と高麗の大軍が九州に攻め来り(元寇)十余万人の戦死者を出した。

全戦没者追弔会が幕府によって国中の高憎により施行された。その時北条時宗の子正宗は、本

願寺第二世如信上人の直弟子となり伊豆北条村に浄土真宗成福寺を再興した。

時に正応ニ年五月ニ十五日(1289年)正宗は両親の遺骨を鎌倉より分け持ち帰り、館の高土手

(築山)に墓を造り、また北条一族の供養塔を建て菩提を弔った。北条氏子孫法灯を守り現在に

至っている。

全戦没者追弔会が幕府によって国中の高憎により施行された。その時北条時宗の子正宗は、本

願寺第二世如信上人の直弟子となり伊豆北条村に浄土真宗成福寺を再興した。

時に正応ニ年五月ニ十五日(1289年)正宗は両親の遺骨を鎌倉より分け持ち帰り、館の高土手

(築山)に墓を造り、また北条一族の供養塔を建て菩提を弔った。北条氏子孫法灯を守り現在に

至っている。

現本堂は親鸞聖人生誕八百年中興開基釋正宗七百年遠忌を記念し、平成元年十月再建した。

建立にあたり、史跡発掘調査が実施され本堂下境内より当時の遺品が多数発見され史実が

明らかになってきた。

韮山 成福寺

明らかになってきた。

韮山 成福寺

本堂右側奥の一段高いところに供養塔。

左より

■北條時宗公 (法光寺殿杲公大禅定門) 1284年(弘安7年 ) 4月4日没。

■正宗母堂(覚山尼) ( 潮音院殿覚山志道尼) 1306年(徳治元年)10月9日没。

■北條正宗公 (成福寺殿釋正宗) 1308年(延慶元年) 6月2日没。

こちらも一段高いところに「北條氏歴代墓所」の供養塔。

北條氏歴代墓所の

廻りにも多くの供養塔があるが集められたのか。

供養塔の前には北條氏の家紋も。 「無量壽」と刻まれた碑は新しい。

北條氏歴代墓所の上から南方向の本堂を望む。

本堂手前左側に建つ「寺務所」

寺務所の 扁額「去来現(こらいげん)」

境内に咲く寒緋桜

14:40

成福寺から「頼朝・政子語らいの路」「北条の里さんぽ路」を車で移動、狩野川沿いへ。

史跡北条氏邸跡(円成寺跡)

所在地:静岡県伊豆の国市寺家13

北条氏邸」は鎌倉幕府の執権として活躍した北条氏の館があった場所である。「北条氏邸跡」

が位置する守山は北条氏の本拠地で鎌倉時代に伊豆北條と呼ばれていた。

守山の東側には氏寺である願成就院が建てられ、北西側の谷の内部には館が建てられた。

平成4年(1992)から平成5年にかけて行った発掘調査では、平安時代末から鎌倉時代はじめに

かけての大量の出土遺物とともに建物跡が発見され、北条氏の館があることが確認された。

元弘2年(1333)、鎌倉幕府の滅亡後、北条一族の妻や娘たちは鎌倉から韮山に戻った。

そして、一族の中の円成尼(えんじょうに)という女性が中心になって、館の跡に寺院を建て、

北条氏の冥福を祈ったのがこの円成寺であると。円成寺は室町時代にも尼寺として続き、江戸

時代まで続いたことが分かっている。

右側に「北条氏邸跡(円成寺跡)」の碑。

平成八年九月十五日指定

平成十七年三月二日名称変更

北条氏邸跡は、北条氏が鎌倉に本拠地を移すまでの館跡と北条氏滅亡後の円成寺跡が、

発見され、北条氏の興亡を物語る遺跡として国指定史跡に指定された。

北条氏邸跡(円成寺跡)は、現在、整備、活用に向けた計画の立案を進めている。

守山自然公園遊歩道

頂上まで○○

守山の頂上へ上ると、北条家ゆかりの地と富士山の絶景を楽しめる歴史パノラマ。

また、展望台まで行くと登頂証明書がもらえると!

史跡北条氏邸跡(円成寺跡)の概要

本史跡は、鎌倉幕府執権北条氏の館と、鎌倉幕府滅亡後に北条氏の菩提を弔うため

に建立された円成寺との複合遺跡です。

鎌倉武士の本拠地伊豆の生活と、南北朝~室町期に繁栄した寺院の姿を伝える貴重

な遺跡として平成8年(1996)国史跡に指定されました。

円成寺跡の建物・池・溝の配置

(14世紀後半から15世紀前半)

北条時政や源頼朝が鎌倉に本拠地を移す前の頃の館があった場所である。

ガラスのフレームを通して、当時に思いをはせることができると。

史跡北条氏邸跡 当時の様子

ガラスのフレームに屋敷が描かれておりポイントを合わせて覗き込むようにしている。

北条氏邸の当時の様子

北条氏邸跡では、平安時代末から鎌倉時代前半にかけての堀立柱建物や塀の跡、井戸、区画の

ための溝などがみつかっています。全盛期は12世紀末から13世紀初めにかけてで、源頼朝の

挙兵から鎌倉幕府が成立するころです。13世紀後半になると建物跡はみつからなくなるため、

館が使われたのは、北条3代の泰時のころまでで、それ以降の北条氏の生活は鎌倉に移ったも

のと考えられます。伊豆の国市では、先人たちにより守り継がれてきた北条氏邸跡(円成寺跡)

を後世に継承するため、今後も、本史跡の保存をはかるとともに、調査研究を進め、史跡整備

事業を進めてまいります。

史跡北条氏邸跡(円成寺跡) 当時の様子

円成寺の当寺の様子

円成寺は、14代執権北条高時の母である覚海円成(円成尼)が、北条一族の菩提を弔うために

北条氏の邸宅跡に建立した寺です。円成寺が最も繁栄したと考えられるのは、山内上杉氏の

庇護を受けた14世紀後半から15世紀前半のころです。土手状の高まりに囲まれた礎石建物と

池が発見されています。礎石建物は、円成寺のお堂と考えられ、周囲からは仏具に用いられた

土器、陶器、水晶製宝珠などが出土しています。お堂の正面にある塀は目隠しであると考えら

れます。

伊豆の国市では、先人たちにより守り継がれてきた北条氏邸跡(円成寺跡)を広く知ってもらう

ため、今後も、本史跡の普及・啓発・情報発信を進めてまいります。

ため、今後も、本史跡の普及・啓発・情報発信を進めてまいります。

14:47

北条氏邸跡(円成寺跡)の西側を流れる狩野川。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

第72回 湘南ひらつか花火大会 (その5)、打… 2024.09.11

-

第72回 湘南ひらつか花火大会 (その4)、花… 2024.09.10

-

第72回 湘南ひらつか花火大会 (その3)、花… 2024.09.09

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.