PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 鎌倉市歴史散策

安養院の後は鎌倉駅方面へ進む。

8月8日(月) 13:05

安養院から県道311号線(鎌倉葉山線)を西へ進むと前方に「上行寺」。

今まで何度もこの前を通ったが工事中であったためまだ未参拝のため立ち寄ることに。

観光地鎌倉としては別の面を持つお寺で、「瘡守稲荷」「癌除」「鬼子母神」と掲げられた外観

も鎌倉のほかのお寺とは異なり異質な感じがします。しかし観光のためのお寺とは異なりこの

お寺は癌封じのお寺としてとても有名です。

日蓮宗 上行寺(じょうぎょうじ)

所在地:神奈川県鎌倉市大町2丁目8-17

上人。本尊は三宝祖師。癌封じの寺として知られる。旧本山は大本山本圀寺、小西法縁。

山門の変額「感応閣」。

北条政子が源頼朝のおできを治そうとお参りしたのが始まりといわれる。

山門には日光東照宮「眠り猫」の作者 名工・ 左甚五郎 作と伝わる龍の彫刻。

龍の下に「数度の火災にも焼失を免れた龍 當山の寺宝です」。

盗難対策が行われているのか心配だが!

山門左側に建つ石塔正面に「○○○日蓮大菩薩」

側面に「奉〇佛首題一千部成就」と。

山門を入ると正面に本堂。

1886年に妙法寺の 法華堂 日蓮 上人像や 開山 の 日範 上人像

が安置されている。天井には美しい花鳥の絵、 欄間 には十二支の彫刻、表 欄間

施されている。また、軒下には色とりどりの表情豊かな七福神が祀られている。

本堂の扁額「厄除祖師」。

何となくユニークな扁額である。

本堂前にいろんなご利益の案内。

色塗りされた七福神をズームアップ。

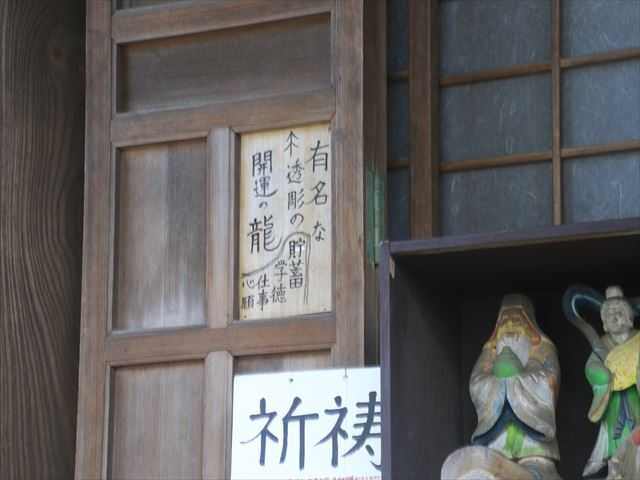

本堂前右上の有名な龍「江戸時代後期作」。

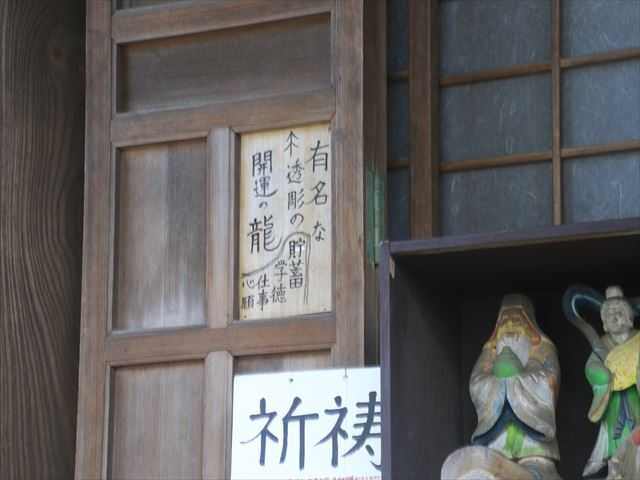

本堂前左上の「有名な透彫の開運の龍」。

有名な透彫の開運の龍「貯蓄・学徳・仕事必願」と。

ズームアアップ。精巧に彫られているが、残念ながら良さが解らない。

山門を入り左側にある、「妙法 馬頭観世音菩薩」「庚申塔」。

本堂右側に小屋があり中に水子地蔵であろうか?

多くの花が供えられていた。

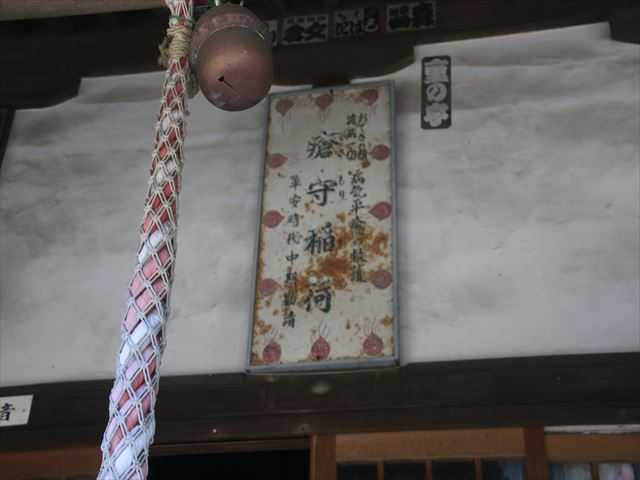

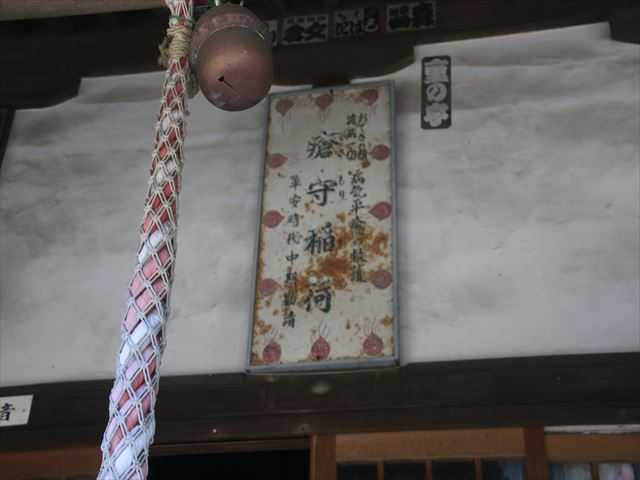

山門の右側奥(県道沿い)に「瘡守稲荷(かさもりいなり)」

瘡守稲荷と身がわり鬼子母神が祀られ、祈祷のお守りやお札をいただくこともですます。

また「薬王経石」という石が置かれ、この薬王経石で患部をさするとさらにご

利益があるといわれています。壁面に貼り紙がありこれもユニーク。

上行寺が建つ大町地域には日蓮宗の寺院が集中していて、どのお寺もわりと厳かな雰囲気です。

しかし、上行寺は同じ日蓮宗なのにあっけらかんとしたオープンな雰囲気を放っています。そ

のため異色に思えますが、住職さんの温かな心使いがこの雰囲気を生んでいるのだと感じられ

ます。瘡守稲荷の前にはいろんな貼り紙。

「お経中でも遠慮なくお上がり下さい」「お気軽にお参りください」「浄財は強制ではありませ

ん」など、なにかと謙虚な言葉が所々に書かれています。

扁額の「瘡守稲荷」も木製ではなく鉄製か?

「おできの類 病気一切 病気平癒の救護、平安時代中期勧請」と。

畳敷きの本堂の中は座布団や椅子、扇風機や忘れ物コーナーまで設けられ、温かな空気

が漂います。自分や家族の「病魔退散」を願う人々が多く訪れるからこその暖かい対応

なのでしょう と。

小さい寺ながらも見所が多い。また、墓地には「 桜田門外の変 」を起こした水戸浪士の一人、

広木松之助 の墓がある。見落としたものが多くあるので再度訪れたいものです。

上行寺の向かい側に県道を挟んで、新しい「別願寺」。

県道311号線(鎌倉葉山線)の北側に位置している。

東方向の葉山方面。

時宗 別願寺(べつがんじ)

所在地:神奈川県鎌倉市大町1丁目11-4

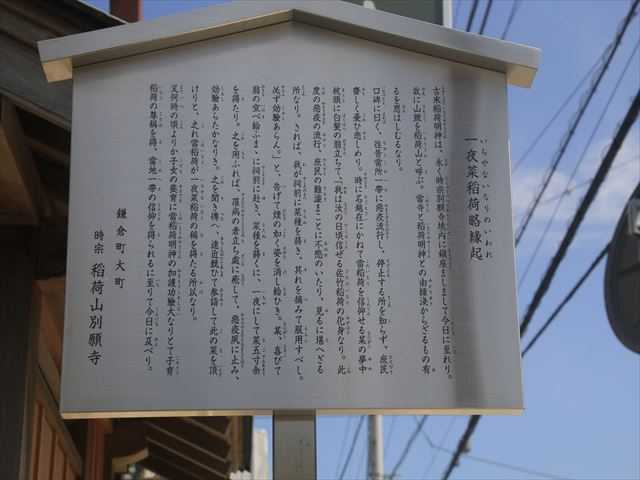

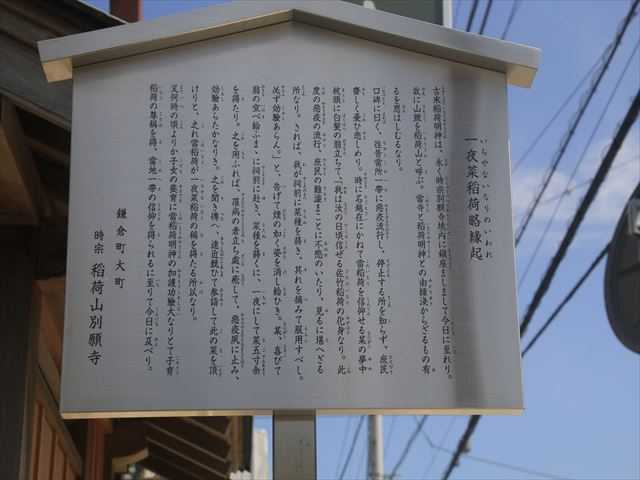

入り口右側にある「一夜菜稻荷(いちやないいなり)」。

一夜菜稻荷略縁起

古来稲荷明神は、永く時宗別願寺境内に鎮座ましまして今日に至れり。故に山号を稲荷山と呼

ぶ。當寺と稲荷明神との由縁浅からざるもの有るを思はしむるなり。

口碑に曰く、往昔當所一帯に悪疫流行し、停止する所を知らず、庶民みなしく憂い悲しめり。

時に名越在にかねて當稲荷を信仰せる某の夢中枕頭に白髪の翁立ちて、「我は汝の日頃信ぜる

佐竹稲荷の化身なり。此度の悪疫の流行、庶民の難儀まことにあわれのいたり、見るに堪へざ

る所なり。されば、我が祠前に菜種を蒔き、其れを摘みて服用すべし。必ずしるしあらん。」

と、告げて煙の如く姿を消し給ひき。某、喜びて翁の宜べ給ふまゝに祠前に赴き、菜種を蒔く

に、一夜にして菜五寸余を得たり。之を用ふれば、病にかかりたる者立ち処に癒して、悪疫

夙に止み、効験あらたかなりき。之を聞き傳へ、遠近競ひて参詣して此の菜を頂けりと、之れ

當稲荷が一夜菜稻荷の稱を得たる所以なり。

又何時の頃よりか子女の養育に當稲荷明神の加護功験大なりとて子育稲荷の尊稱を得、當地一

帯の信仰を得られるに至りて今日に及べり。

鎌倉町大町 時宗 稲荷山別願寺

今年(令和4年)春に完成したばかりの本堂

別願寺の由来

弘安五年(1287)、公忍上人(後に覚阿)が真言宗能成寺を時宗に帰依し、別願寺とした。鎌倉

における時宗の中心となった別願寺は、室町時代には足利一族が深く信仰し、鎌倉公方代々の

菩提寺として栄えた。天正十九年(1591)には徳川家康からも寺領を寄進され寺勢を誇ったが、

江戸時代から次第に衰微した。

本堂の扁額「別願寺」

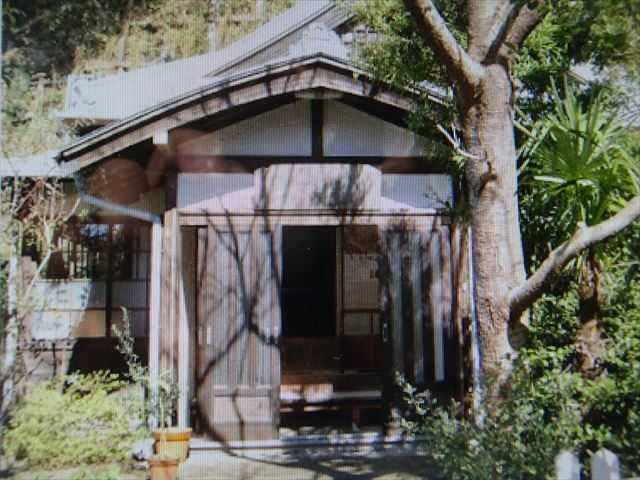

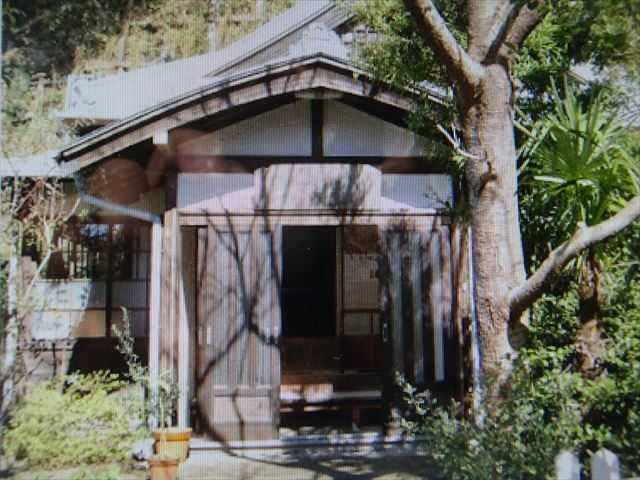

かつての本堂

写真はネットから、質素な本堂であったようだ。

本堂前にまだ新しい「足利持氏公 供養塔」。

足利持氏の供養塔

境内には、室町幕府に対して「永享の乱」を起こした足利持氏(四代鎌倉公方)のものとされ

る供養塔(宝塔)がある。高さは3mを超す高さ。

永享(えいきょう)の乱とは、

室町時代の永享10年(1438)に関東地方で発生した戦乱。鎌倉公方の足利持氏と関東管領の上杉

憲実の対立に端を発する、室町幕府6代将軍足利義教が持氏討伐を命じた事件、戦いである。

この供養塔には、持氏の怒りを鎮めるため、四方に鳥居の浮彫りが施されている。

境内は整備中であったため後日再度参拝したいものです。

別願寺から県道311号線(鎌倉葉山線)を西へ向かいすぐに「八雲神社」への案内板。

次の目的地を「比企一族の墓」がある妙本寺としていたのでここを右折して小路へ入る。

直進すると小町大路と交差する「大町四ツ角交差点」。

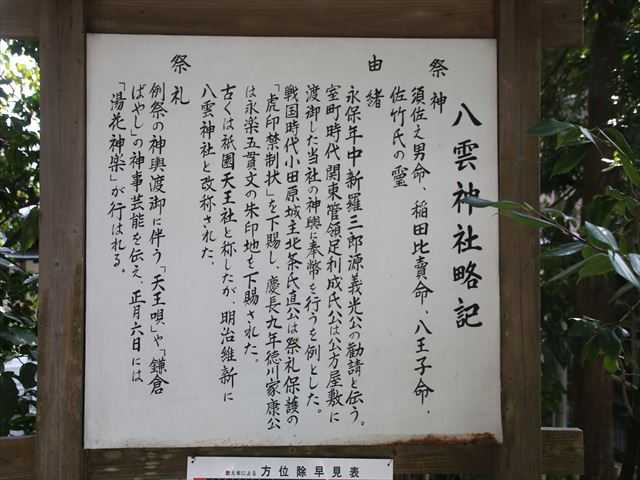

八雲神社(やくもじんじゃ)

所在地:神奈川県鎌倉市大町1丁目11-22

八雲神社は、鎌倉で一番古い厄除け神社である。

昨年(令和3年)2月23日に訪れた時のブログ「 鎌倉の古刹 」👈 をクリック願います。

いつ来ても赤い「開運 厄除け祈願」の旗が立ち並ぶ。

社 殿

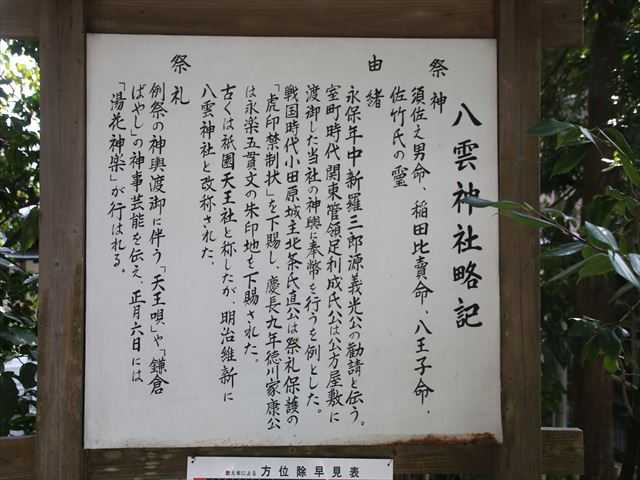

八雲神社略記

祭 神:須佐之男命、稲田比売命、八王子命、佐竹氏の霊

由 緒:永保年中新羅三郎源義光公の勧請と伝う。室町時代関東管領足利成氏公は公方屋敷に

渡卸した当社の神輿に奉幣を行うを例とした。

戦国時代小田原城主北条氏直公は祭礼保護の「虎印禁制状」を下賜し、慶長九年徳川

家康公は永楽五貫文の朱印地を下賜された。古くは祇園天王社と称したが、明治維新

に八雲神社と改称された。

祭 礼:例祭の神輿渡卸に伴う「天王唄」や「鎌倉ばやし」の神事芸能を伝え、正月六日には

「湯花神楽」が行はれる。

境内の御神木の足下に、新羅三郎「手玉石」。

八雲神社の直ぐ北側にある、

日蓮宗 常栄寺(じょうえいじ)

所在地:神奈川県鎌倉市大町1丁目12-11

常栄寺(ぼたもち寺)

幕府に捕らわれた日蓮が鎌倉の町を引き回され、龍ノ口の刑場(藤沢市・龍口寺)へ送られる途

中、ここに住む老婆がぼたもちを差し上げたことが、ぼたもち寺の由来です。

日蓮は処刑を奇跡によってまぬがれますが、この法難のあった9月12日には老婆がつくったも

のと同じ胡麻をまぶしたぼたもちが振る舞われます。厄除けの「首つなぎぼたもち」といわれ、

終日にぎわいます。

こじんまりとした境内にはあふれるように草花が植えられています。

● 宗 派:日蓮宗

● 山号寺号:慧雲山常栄寺 (えうんざん)

● 建 立:慶長11年 (1606)

● 開 山:日詔 (にっしょう)

● 開 基:日祐法尼 (にちゆうほうに)

写真は、ぼたもち供養、「日蓮聖人龍の口法難ご絵伝」より。

山門を入るとこじんまりとした境内の奥に本堂が建つ。

13:25

参道の両側にはこれから咲くハギの木が生い茂る。

ー 続く ー

8月8日(月) 13:05

安養院から県道311号線(鎌倉葉山線)を西へ進むと前方に「上行寺」。

今まで何度もこの前を通ったが工事中であったためまだ未参拝のため立ち寄ることに。

観光地鎌倉としては別の面を持つお寺で、「瘡守稲荷」「癌除」「鬼子母神」と掲げられた外観

も鎌倉のほかのお寺とは異なり異質な感じがします。しかし観光のためのお寺とは異なりこの

お寺は癌封じのお寺としてとても有名です。

日蓮宗 上行寺(じょうぎょうじ)

所在地:神奈川県鎌倉市大町2丁目8-17

上人。本尊は三宝祖師。癌封じの寺として知られる。旧本山は大本山本圀寺、小西法縁。

山門の変額「感応閣」。

北条政子が源頼朝のおできを治そうとお参りしたのが始まりといわれる。

山門には日光東照宮「眠り猫」の作者 名工・ 左甚五郎 作と伝わる龍の彫刻。

龍の下に「数度の火災にも焼失を免れた龍 當山の寺宝です」。

盗難対策が行われているのか心配だが!

山門左側に建つ石塔正面に「○○○日蓮大菩薩」

側面に「奉〇佛首題一千部成就」と。

山門を入ると正面に本堂。

1886年に妙法寺の 法華堂 日蓮 上人像や 開山 の 日範 上人像

が安置されている。天井には美しい花鳥の絵、 欄間 には十二支の彫刻、表 欄間

施されている。また、軒下には色とりどりの表情豊かな七福神が祀られている。

本堂の扁額「厄除祖師」。

何となくユニークな扁額である。

本堂前にいろんなご利益の案内。

色塗りされた七福神をズームアップ。

本堂前右上の有名な龍「江戸時代後期作」。

本堂前左上の「有名な透彫の開運の龍」。

有名な透彫の開運の龍「貯蓄・学徳・仕事必願」と。

ズームアアップ。精巧に彫られているが、残念ながら良さが解らない。

山門を入り左側にある、「妙法 馬頭観世音菩薩」「庚申塔」。

本堂右側に小屋があり中に水子地蔵であろうか?

多くの花が供えられていた。

山門の右側奥(県道沿い)に「瘡守稲荷(かさもりいなり)」

瘡守稲荷と身がわり鬼子母神が祀られ、祈祷のお守りやお札をいただくこともですます。

また「薬王経石」という石が置かれ、この薬王経石で患部をさするとさらにご

利益があるといわれています。壁面に貼り紙がありこれもユニーク。

上行寺が建つ大町地域には日蓮宗の寺院が集中していて、どのお寺もわりと厳かな雰囲気です。

しかし、上行寺は同じ日蓮宗なのにあっけらかんとしたオープンな雰囲気を放っています。そ

のため異色に思えますが、住職さんの温かな心使いがこの雰囲気を生んでいるのだと感じられ

ます。瘡守稲荷の前にはいろんな貼り紙。

「お経中でも遠慮なくお上がり下さい」「お気軽にお参りください」「浄財は強制ではありませ

ん」など、なにかと謙虚な言葉が所々に書かれています。

扁額の「瘡守稲荷」も木製ではなく鉄製か?

「おできの類 病気一切 病気平癒の救護、平安時代中期勧請」と。

畳敷きの本堂の中は座布団や椅子、扇風機や忘れ物コーナーまで設けられ、温かな空気

が漂います。自分や家族の「病魔退散」を願う人々が多く訪れるからこその暖かい対応

なのでしょう と。

小さい寺ながらも見所が多い。また、墓地には「 桜田門外の変 」を起こした水戸浪士の一人、

広木松之助 の墓がある。見落としたものが多くあるので再度訪れたいものです。

上行寺の向かい側に県道を挟んで、新しい「別願寺」。

県道311号線(鎌倉葉山線)の北側に位置している。

東方向の葉山方面。

時宗 別願寺(べつがんじ)

所在地:神奈川県鎌倉市大町1丁目11-4

入り口右側にある「一夜菜稻荷(いちやないいなり)」。

一夜菜稻荷略縁起

古来稲荷明神は、永く時宗別願寺境内に鎮座ましまして今日に至れり。故に山号を稲荷山と呼

ぶ。當寺と稲荷明神との由縁浅からざるもの有るを思はしむるなり。

口碑に曰く、往昔當所一帯に悪疫流行し、停止する所を知らず、庶民みなしく憂い悲しめり。

時に名越在にかねて當稲荷を信仰せる某の夢中枕頭に白髪の翁立ちて、「我は汝の日頃信ぜる

佐竹稲荷の化身なり。此度の悪疫の流行、庶民の難儀まことにあわれのいたり、見るに堪へざ

る所なり。されば、我が祠前に菜種を蒔き、其れを摘みて服用すべし。必ずしるしあらん。」

と、告げて煙の如く姿を消し給ひき。某、喜びて翁の宜べ給ふまゝに祠前に赴き、菜種を蒔く

に、一夜にして菜五寸余を得たり。之を用ふれば、病にかかりたる者立ち処に癒して、悪疫

夙に止み、効験あらたかなりき。之を聞き傳へ、遠近競ひて参詣して此の菜を頂けりと、之れ

當稲荷が一夜菜稻荷の稱を得たる所以なり。

又何時の頃よりか子女の養育に當稲荷明神の加護功験大なりとて子育稲荷の尊稱を得、當地一

帯の信仰を得られるに至りて今日に及べり。

鎌倉町大町 時宗 稲荷山別願寺

今年(令和4年)春に完成したばかりの本堂

別願寺の由来

弘安五年(1287)、公忍上人(後に覚阿)が真言宗能成寺を時宗に帰依し、別願寺とした。鎌倉

における時宗の中心となった別願寺は、室町時代には足利一族が深く信仰し、鎌倉公方代々の

菩提寺として栄えた。天正十九年(1591)には徳川家康からも寺領を寄進され寺勢を誇ったが、

江戸時代から次第に衰微した。

本堂の扁額「別願寺」

かつての本堂

写真はネットから、質素な本堂であったようだ。

本堂前にまだ新しい「足利持氏公 供養塔」。

足利持氏の供養塔

境内には、室町幕府に対して「永享の乱」を起こした足利持氏(四代鎌倉公方)のものとされ

る供養塔(宝塔)がある。高さは3mを超す高さ。

永享(えいきょう)の乱とは、

室町時代の永享10年(1438)に関東地方で発生した戦乱。鎌倉公方の足利持氏と関東管領の上杉

憲実の対立に端を発する、室町幕府6代将軍足利義教が持氏討伐を命じた事件、戦いである。

この供養塔には、持氏の怒りを鎮めるため、四方に鳥居の浮彫りが施されている。

境内は整備中であったため後日再度参拝したいものです。

別願寺から県道311号線(鎌倉葉山線)を西へ向かいすぐに「八雲神社」への案内板。

次の目的地を「比企一族の墓」がある妙本寺としていたのでここを右折して小路へ入る。

直進すると小町大路と交差する「大町四ツ角交差点」。

八雲神社(やくもじんじゃ)

所在地:神奈川県鎌倉市大町1丁目11-22

八雲神社は、鎌倉で一番古い厄除け神社である。

昨年(令和3年)2月23日に訪れた時のブログ「 鎌倉の古刹 」👈 をクリック願います。

いつ来ても赤い「開運 厄除け祈願」の旗が立ち並ぶ。

社 殿

八雲神社略記

祭 神:須佐之男命、稲田比売命、八王子命、佐竹氏の霊

由 緒:永保年中新羅三郎源義光公の勧請と伝う。室町時代関東管領足利成氏公は公方屋敷に

渡卸した当社の神輿に奉幣を行うを例とした。

戦国時代小田原城主北条氏直公は祭礼保護の「虎印禁制状」を下賜し、慶長九年徳川

家康公は永楽五貫文の朱印地を下賜された。古くは祇園天王社と称したが、明治維新

に八雲神社と改称された。

祭 礼:例祭の神輿渡卸に伴う「天王唄」や「鎌倉ばやし」の神事芸能を伝え、正月六日には

「湯花神楽」が行はれる。

境内の御神木の足下に、新羅三郎「手玉石」。

八雲神社の直ぐ北側にある、

日蓮宗 常栄寺(じょうえいじ)

所在地:神奈川県鎌倉市大町1丁目12-11

常栄寺(ぼたもち寺)

幕府に捕らわれた日蓮が鎌倉の町を引き回され、龍ノ口の刑場(藤沢市・龍口寺)へ送られる途

中、ここに住む老婆がぼたもちを差し上げたことが、ぼたもち寺の由来です。

日蓮は処刑を奇跡によってまぬがれますが、この法難のあった9月12日には老婆がつくったも

のと同じ胡麻をまぶしたぼたもちが振る舞われます。厄除けの「首つなぎぼたもち」といわれ、

終日にぎわいます。

こじんまりとした境内にはあふれるように草花が植えられています。

● 宗 派:日蓮宗

● 山号寺号:慧雲山常栄寺 (えうんざん)

● 建 立:慶長11年 (1606)

● 開 山:日詔 (にっしょう)

● 開 基:日祐法尼 (にちゆうほうに)

写真は、ぼたもち供養、「日蓮聖人龍の口法難ご絵伝」より。

山門を入るとこじんまりとした境内の奥に本堂が建つ。

13:25

参道の両側にはこれから咲くハギの木が生い茂る。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散策] カテゴリの最新記事

-

大船の山蒼稲荷神社、若宮大路の段葛 2023.06.22

-

鎌倉 笛田山佛行寺のつつじ、源太塚 2023.05.25

-

鎌倉市腰越の寺社史蹟巡りー8、小動神社、… 2023.03.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.