PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 鎌倉市歴史散策

本覚寺から小町大路を北上して帰路につく。

8月8日(月) 14:10

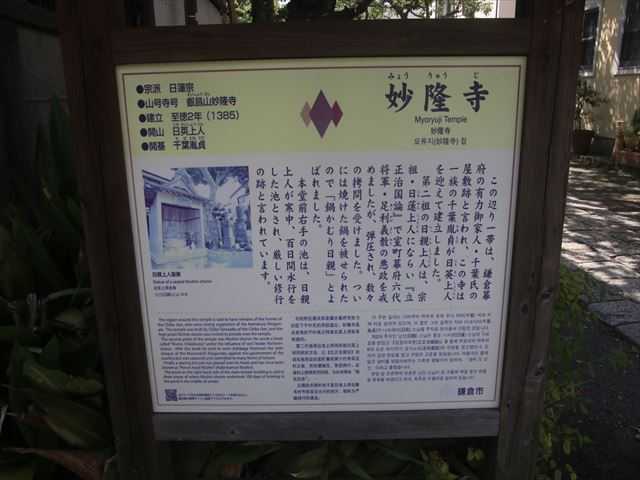

日蓮宗 妙隆寺(みょうりゅうじ)

所在地:神奈川県鎌倉市小町2丁目17-20

鎌倉・江の島 七福神のひとつで「壽老人」が祀られている。

妙隆寺は小町大路沿いにあり何度も参拝しているが、境内に咲くサルスベリを期待して立寄る。

小町大路沿いに建つ寺標。

妙隆寺(みょうりゅうじ)

この辺り一帯は、鎌倉幕府の有力御家人・千葉氏の屋敷跡と言われ、この寺は一族の千葉胤貞

第二祖の日親上人は、宗祖・日蓮上人にならい『立正治国論』で室町幕府六代将軍・足利義教

の悪政を戒めましたが、弾圧され、数々の拷問を受けました。ついには焼けた鍋を被せられた

ので「鍋かむり日親」とよばれました。本堂前右手の池は、日親上人が寒中、百日間水行をし

た池とされ、厳しい修行の跡と言われています。

● 宗 派:日蓮宗

● 山号寺号:叡昌山妙隆寺

● 建 立:至徳2年 (1385)

● 開 山:日英上人

● 開 基:千葉胤貞

写真は、日親上人座像。

本堂、右手前に七福神の「壽老人」。

サルスベリも咲く。

まだ満開には早いようだった。

妙隆寺の詳細は昨年(令和3年)2月23日に参拝した「 鎌倉の古刹 」👈 をクリック願います。

土佐坊昌俊邸址の碑。

妙隆寺の北に位置し、宝戒寺から南西30メートルに建つ石碑。

土佐坊昌俊邸址

堀河館ニ義経ヲ夜襲シ利アラズシテ死セシ者 是土佐坊昌俊ナリ 東(吾妻)鑑文治元年

(1185)十月ノ條ニ此ノ追討ノ事人々多ク以テ辞退ノ気アルノ處 昌俊進ンデ領状(承諾)

申スノ間 殊ニ御感(感歎)ヲ蒙ル 巳(スデ)ニ進発ノ期ニ及ンデ御前ニ参リ 老母竝ニ嬰

児等下野(シモツケ)ノ國ニ有リ憐憫(レイビン:憐情)ヲ加ヘシメ給フベキノ由之ヲ申ス云

々トアリ 其ノ一度去ッテ又還ラザル悲壮ノ覚悟ヲ以テ門出ナシケン此ノ壮士ガ邸ハ

即チ此ノ地ニ在リタルナリ。

大正十四年三月建 鎌倉町青年團

14:30

帰路の途中にある鶴岡八幡宮のハスの花を期待して立寄る。

警備員の方に開花状況を聞くと「少し咲いていますよ」とのことで所定の場所に駐輪して境内へ。

駐輪場近くの源氏池。右前方に「旗上弁財天社」が建つ。

ハスの花も後半で、白のハスが咲いていた。

残り少ないハスの花をズームアップ。

白のハスも。

源氏池にはエサを求めて多くのカモが泳ぎまわっていた。

鶴岡八幡宮 東鳥居前にある「畠山重忠邸址」の碑。

石碑には、

正治元年(1199)五月 頼朝ノ女三幡姫疾(病)ミ之ヲ治センガ為 當世ノ名医丹波時長

京都ヨリ来レル事アリ 東(吾妻)鑑ニ曰ク七日 時長掃部頭(カモンノカミ)親能(チカ

ヨシ)ガ亀ヶ谷ノ家ヨリ 畠山次郎重忠ガ南御門ノ宅ニ移住ス 是近クニ候ゼシメ姫君

ノ御病悩ヲ療治シ奉ランガ為ナリト此ノ地即チ其ノ南御門ノ宅ノ蹟ナリ。

大正十ニ年三月 鎌倉町青年團建

帰路のルートを考え、鎌倉駅から西へ向かう「市役所通り → 藤沢駅」を選択。

途中、小町通りの北側へ立ち寄る。多くの観光客が訪れていた。

小町通りから西へ進み「巌窟不動尊」前を通り抜け、横須賀線の踏切を横切り今小路を南下。

14:52

JR横須賀線鎌倉駅西口、江ノ電のりば。

とんがり帽子の時計台

鎌倉駅のの西口にある時計台は、1916年(大正5年)に建てられた旧駅舎の象徴だった

もので長い間、「とんがり帽子の時計台」として市民に親しまれてきた。

新しい駅舎の建設にあたり、旧駅舎が取り壊されることになるが、「せめて時計台だ

けでも残して・・・」という市民の願いにより、時計塔として残されたのだという。

鎌倉駅の旧駅舎は、1984年(昭和59年)に新しい駅舎に建て替えられた。

時計台の廻りは広場になっており、ベンチでアイスクリームを食べる人もおられた。

自宅を出てから7時間も経ち疲れたので食事もしたかったが。

14:55

鎌倉駅西口にある今小路の市役所前交差点。

ここから自宅までの所要時間は藤沢駅経由で約15キロ、55分を要する。

前方は市役所通りの御成隧道。

諏訪神社

所在地:神奈川県鎌倉市御成町17

鎌倉市役所の道を挟んで向かい側にある諏訪神社。倉庫には「御成町末広自治会 防災倉庫」と。

丸柱には「諏訪神社」。

一段高い所に社。右隣に商工会議所が建つ。

鎌倉時代、この辺りには信濃国諏訪地方の領主である諏訪氏のお屋敷がありました。

その屋敷内の守護神として諏訪大社のご祭神を勧請し、祀ったのが始まりとされています。

現在、この諏訪神社の道路を挟んだ向かい側には鎌倉市役所があり、元々は市役所のある辺り

が諏訪氏の屋敷だったようで、諏訪神社もそちらにあったようです。

昭和44年に、鎌倉市役所の新築工事に伴い、現在の場所に移転したとのこと。

右側の狛犬。

左側の狛犬で、頭が大きい。

5段の石段を上ると左側に、さらに小さな祠のようなものもあった。

ご祭神は、建御名方神(たけみなかたのかみ)です。健御名方神とも表記されます。

建御名方神は武神で、大国主神の第二の息子であり、総本社の長野県にある諏訪大社のご祭神

です。創建の詳しい年代は不明ですが、鎌倉時代になります。

市役所通りの御成隧道。

15:10

日蓮宗 円久寺(えんきゅうじ)

所在地:神奈川県鎌倉市常盤621

北条義政と七代執権北条政村の屋敷の入口に当たることから、圓久寺のある場所は「殿入」と

呼ばれていた。寺の裏は、北条氏の別邸「北条氏常盤亭跡」として、約11万平方メートルが国

の指定史跡になっている。本堂の日蓮の坐像は、住職が不在の折には、代わって朝夕のお勤め

をしたと伝えられる。

秋にはコスモスが咲くことから「コスモス寺」と呼ばれている。夏のサルスベリも見事な寺。

長谷隧道から坂を下り、右側にサルスベリが綺麗に咲いていたので急遽立ち寄る。

参道脇に立つ石碑。

本 堂

山号は常葉山。通称、コスモス寺。圓久寺とも表記される。

旧本山は比企谷 妙本寺、池上法縁。室町時代の文明年間(1469年 - 1487年)頃、日惺(日伊)が

開創する。江戸時代は、同じく鎌倉にある妙本寺の末寺として栄える。

大正12年(1923年)の関東大震災で本堂が消失。その後再建し、再建された本堂は左右非対称と

いう珍しい形態である。

ここのサルスベリの樹齢は百十数年であろうか。

サルスベリを見上げる。

ズームアップ。

サルスベリとアジサイのコラボ。

境内にはこれから咲くハギが生い茂っていた。

秋にはハギ、コスモス、彼岸花が楽しませてくれるようだ。

本堂前から南側の境内を見下ろす。

15:20

市役所通りと県道32号線が合流する八雲神社前交差点。

この交差点を左折すると鎌倉駅、直進(南下)すると鎌倉大仏、長谷寺方面へ進む。

ここから県道32号線(藤沢鎌倉線)を藤沢駅方向へ進むがしばらく道が狭いので注意して走る。

県道32号線(藤沢鎌倉線)沿いに建つ「供養地蔵尊」。

所在地:神奈川県藤沢市川名1丁目9

藤沢鎌倉線をひたすら藤沢駅へ向かう。

15:55

藤沢駅南へ到着。

途中コンビニで立ち寄りおにぎりドリンクを購入して休憩。

藤沢駅南口のバスターミナル。

南口は羽田行き、団体旅行の集合場所になっている。

藤沢駅南口の、ペデストリアンデッキ。

ペデストリアンデッキとは、橋上駅舎に広場の機能を併せ持ち、建物と接続して建設された、

歩行者通行専用の高架建築物。略称はペデ、ペデデッキ。

藤沢駅南口の小田急ビル。江ノ電の藤沢駅がある。

小田急江ノ島線の踏切。

下は江の島へ、右上は新宿へと。

江の島行きの電車が通過。

JR東海道本線の上を小田急が走る。

16:20

藤沢駅の西側から藤沢駅辻堂駅線を走り辻堂駅北口へ到着。

久しぶりの長時間移動でお尻が痛くなる。

自宅へ 16時半過ぎに到着。

到着時のバッテリー残量、走行可能距離は、50%、47kmであったが歩行数は 3,600歩。

病後初めての約8時間半のチャリ散歩で疲れた。帰宅後昼食は計画性をもってとるべきと反省。

鎌倉はまだまだ見落としたところがあるので、計画性をもってローラー作戦を行いたい。

END

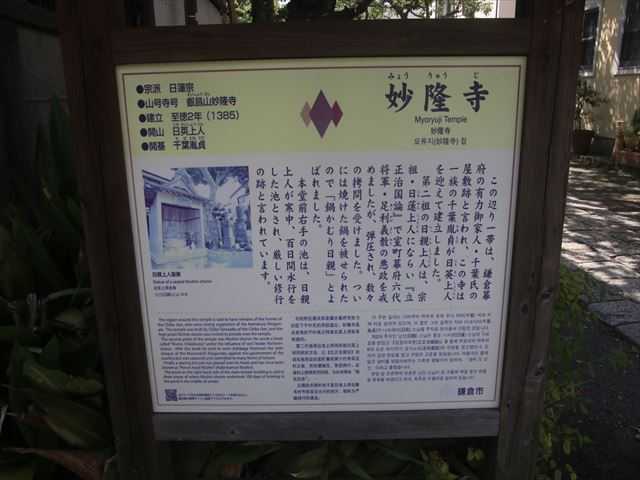

8月8日(月) 14:10

日蓮宗 妙隆寺(みょうりゅうじ)

所在地:神奈川県鎌倉市小町2丁目17-20

鎌倉・江の島 七福神のひとつで「壽老人」が祀られている。

妙隆寺は小町大路沿いにあり何度も参拝しているが、境内に咲くサルスベリを期待して立寄る。

小町大路沿いに建つ寺標。

妙隆寺(みょうりゅうじ)

この辺り一帯は、鎌倉幕府の有力御家人・千葉氏の屋敷跡と言われ、この寺は一族の千葉胤貞

第二祖の日親上人は、宗祖・日蓮上人にならい『立正治国論』で室町幕府六代将軍・足利義教

の悪政を戒めましたが、弾圧され、数々の拷問を受けました。ついには焼けた鍋を被せられた

ので「鍋かむり日親」とよばれました。本堂前右手の池は、日親上人が寒中、百日間水行をし

た池とされ、厳しい修行の跡と言われています。

● 宗 派:日蓮宗

● 山号寺号:叡昌山妙隆寺

● 建 立:至徳2年 (1385)

● 開 山:日英上人

● 開 基:千葉胤貞

写真は、日親上人座像。

本堂、右手前に七福神の「壽老人」。

サルスベリも咲く。

まだ満開には早いようだった。

妙隆寺の詳細は昨年(令和3年)2月23日に参拝した「 鎌倉の古刹 」👈 をクリック願います。

土佐坊昌俊邸址の碑。

妙隆寺の北に位置し、宝戒寺から南西30メートルに建つ石碑。

土佐坊昌俊邸址

堀河館ニ義経ヲ夜襲シ利アラズシテ死セシ者 是土佐坊昌俊ナリ 東(吾妻)鑑文治元年

(1185)十月ノ條ニ此ノ追討ノ事人々多ク以テ辞退ノ気アルノ處 昌俊進ンデ領状(承諾)

申スノ間 殊ニ御感(感歎)ヲ蒙ル 巳(スデ)ニ進発ノ期ニ及ンデ御前ニ参リ 老母竝ニ嬰

児等下野(シモツケ)ノ國ニ有リ憐憫(レイビン:憐情)ヲ加ヘシメ給フベキノ由之ヲ申ス云

々トアリ 其ノ一度去ッテ又還ラザル悲壮ノ覚悟ヲ以テ門出ナシケン此ノ壮士ガ邸ハ

即チ此ノ地ニ在リタルナリ。

大正十四年三月建 鎌倉町青年團

14:30

帰路の途中にある鶴岡八幡宮のハスの花を期待して立寄る。

警備員の方に開花状況を聞くと「少し咲いていますよ」とのことで所定の場所に駐輪して境内へ。

駐輪場近くの源氏池。右前方に「旗上弁財天社」が建つ。

ハスの花も後半で、白のハスが咲いていた。

残り少ないハスの花をズームアップ。

白のハスも。

源氏池にはエサを求めて多くのカモが泳ぎまわっていた。

鶴岡八幡宮 東鳥居前にある「畠山重忠邸址」の碑。

石碑には、

正治元年(1199)五月 頼朝ノ女三幡姫疾(病)ミ之ヲ治センガ為 當世ノ名医丹波時長

京都ヨリ来レル事アリ 東(吾妻)鑑ニ曰ク七日 時長掃部頭(カモンノカミ)親能(チカ

ヨシ)ガ亀ヶ谷ノ家ヨリ 畠山次郎重忠ガ南御門ノ宅ニ移住ス 是近クニ候ゼシメ姫君

ノ御病悩ヲ療治シ奉ランガ為ナリト此ノ地即チ其ノ南御門ノ宅ノ蹟ナリ。

大正十ニ年三月 鎌倉町青年團建

帰路のルートを考え、鎌倉駅から西へ向かう「市役所通り → 藤沢駅」を選択。

途中、小町通りの北側へ立ち寄る。多くの観光客が訪れていた。

小町通りから西へ進み「巌窟不動尊」前を通り抜け、横須賀線の踏切を横切り今小路を南下。

14:52

JR横須賀線鎌倉駅西口、江ノ電のりば。

とんがり帽子の時計台

鎌倉駅のの西口にある時計台は、1916年(大正5年)に建てられた旧駅舎の象徴だった

もので長い間、「とんがり帽子の時計台」として市民に親しまれてきた。

新しい駅舎の建設にあたり、旧駅舎が取り壊されることになるが、「せめて時計台だ

けでも残して・・・」という市民の願いにより、時計塔として残されたのだという。

鎌倉駅の旧駅舎は、1984年(昭和59年)に新しい駅舎に建て替えられた。

時計台の廻りは広場になっており、ベンチでアイスクリームを食べる人もおられた。

自宅を出てから7時間も経ち疲れたので食事もしたかったが。

14:55

鎌倉駅西口にある今小路の市役所前交差点。

ここから自宅までの所要時間は藤沢駅経由で約15キロ、55分を要する。

前方は市役所通りの御成隧道。

諏訪神社

所在地:神奈川県鎌倉市御成町17

鎌倉市役所の道を挟んで向かい側にある諏訪神社。倉庫には「御成町末広自治会 防災倉庫」と。

丸柱には「諏訪神社」。

一段高い所に社。右隣に商工会議所が建つ。

鎌倉時代、この辺りには信濃国諏訪地方の領主である諏訪氏のお屋敷がありました。

その屋敷内の守護神として諏訪大社のご祭神を勧請し、祀ったのが始まりとされています。

現在、この諏訪神社の道路を挟んだ向かい側には鎌倉市役所があり、元々は市役所のある辺り

が諏訪氏の屋敷だったようで、諏訪神社もそちらにあったようです。

昭和44年に、鎌倉市役所の新築工事に伴い、現在の場所に移転したとのこと。

右側の狛犬。

左側の狛犬で、頭が大きい。

5段の石段を上ると左側に、さらに小さな祠のようなものもあった。

ご祭神は、建御名方神(たけみなかたのかみ)です。健御名方神とも表記されます。

建御名方神は武神で、大国主神の第二の息子であり、総本社の長野県にある諏訪大社のご祭神

です。創建の詳しい年代は不明ですが、鎌倉時代になります。

市役所通りの御成隧道。

15:10

日蓮宗 円久寺(えんきゅうじ)

所在地:神奈川県鎌倉市常盤621

北条義政と七代執権北条政村の屋敷の入口に当たることから、圓久寺のある場所は「殿入」と

呼ばれていた。寺の裏は、北条氏の別邸「北条氏常盤亭跡」として、約11万平方メートルが国

の指定史跡になっている。本堂の日蓮の坐像は、住職が不在の折には、代わって朝夕のお勤め

をしたと伝えられる。

秋にはコスモスが咲くことから「コスモス寺」と呼ばれている。夏のサルスベリも見事な寺。

長谷隧道から坂を下り、右側にサルスベリが綺麗に咲いていたので急遽立ち寄る。

参道脇に立つ石碑。

本 堂

山号は常葉山。通称、コスモス寺。圓久寺とも表記される。

旧本山は比企谷 妙本寺、池上法縁。室町時代の文明年間(1469年 - 1487年)頃、日惺(日伊)が

開創する。江戸時代は、同じく鎌倉にある妙本寺の末寺として栄える。

大正12年(1923年)の関東大震災で本堂が消失。その後再建し、再建された本堂は左右非対称と

いう珍しい形態である。

ここのサルスベリの樹齢は百十数年であろうか。

サルスベリを見上げる。

ズームアップ。

サルスベリとアジサイのコラボ。

境内にはこれから咲くハギが生い茂っていた。

秋にはハギ、コスモス、彼岸花が楽しませてくれるようだ。

本堂前から南側の境内を見下ろす。

15:20

市役所通りと県道32号線が合流する八雲神社前交差点。

この交差点を左折すると鎌倉駅、直進(南下)すると鎌倉大仏、長谷寺方面へ進む。

ここから県道32号線(藤沢鎌倉線)を藤沢駅方向へ進むがしばらく道が狭いので注意して走る。

県道32号線(藤沢鎌倉線)沿いに建つ「供養地蔵尊」。

所在地:神奈川県藤沢市川名1丁目9

藤沢鎌倉線をひたすら藤沢駅へ向かう。

15:55

藤沢駅南へ到着。

途中コンビニで立ち寄りおにぎりドリンクを購入して休憩。

藤沢駅南口のバスターミナル。

南口は羽田行き、団体旅行の集合場所になっている。

藤沢駅南口の、ペデストリアンデッキ。

ペデストリアンデッキとは、橋上駅舎に広場の機能を併せ持ち、建物と接続して建設された、

歩行者通行専用の高架建築物。略称はペデ、ペデデッキ。

藤沢駅南口の小田急ビル。江ノ電の藤沢駅がある。

小田急江ノ島線の踏切。

下は江の島へ、右上は新宿へと。

江の島行きの電車が通過。

JR東海道本線の上を小田急が走る。

16:20

藤沢駅の西側から藤沢駅辻堂駅線を走り辻堂駅北口へ到着。

久しぶりの長時間移動でお尻が痛くなる。

自宅へ 16時半過ぎに到着。

到着時のバッテリー残量、走行可能距離は、50%、47kmであったが歩行数は 3,600歩。

病後初めての約8時間半のチャリ散歩で疲れた。帰宅後昼食は計画性をもってとるべきと反省。

鎌倉はまだまだ見落としたところがあるので、計画性をもってローラー作戦を行いたい。

END

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散策] カテゴリの最新記事

-

大船の山蒼稲荷神社、若宮大路の段葛 2023.06.22

-

鎌倉 笛田山佛行寺のつつじ、源太塚 2023.05.25

-

鎌倉市腰越の寺社史蹟巡りー8、小動神社、… 2023.03.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.