PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 藤沢市歴史散策

次の目的地「一遍上人地蔵堂跡」をスマホにセットして密蔵寺を出発。

9月16日(金) 13:15

密蔵寺の直ぐ南の江の島道の三叉路にある道標。

江の島道の脇に建つ「藤沢市指定重要文化財 江の島弁財天道標」。

右側:側面に「左ゑのし満遍」と彫られた庚申供養塔

左側:江の島弁財天道標

住宅街を進み三叉路に「一遍上人地蔵堂跡」

所在地:神奈川県藤沢市片瀬3丁目7-1-27

廻りが新興住宅街になっている一遍上人地蔵堂跡。

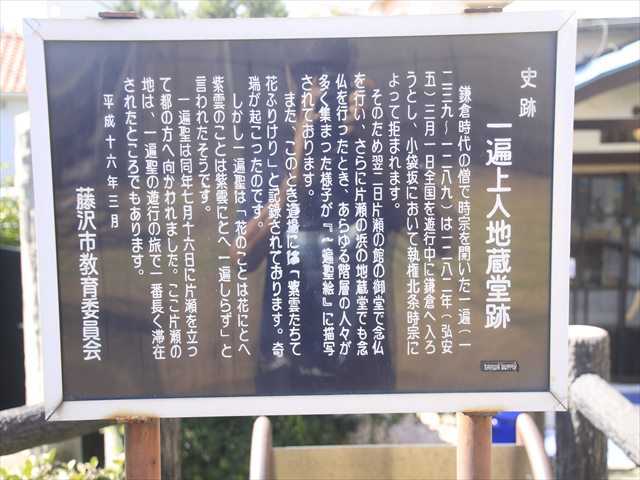

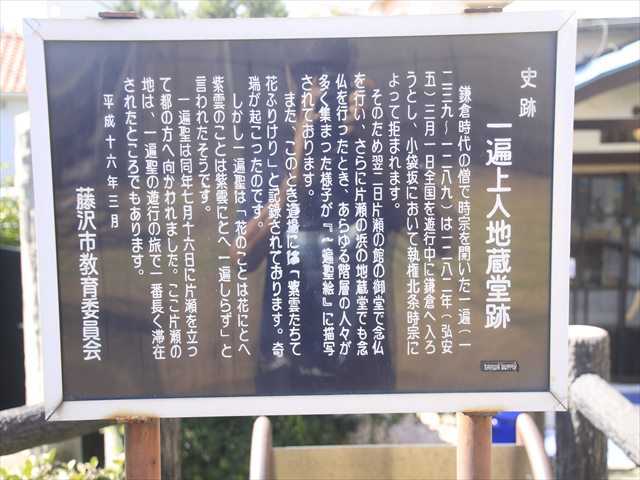

鎌倉時代の僧で時宗を開いた一遍(1239〜89)は弘安五年(1282)三月一日全国を遊行中に鎌倉

へ入ろうとし、小袋坂において執権北条時宗によって拒まれます。

そのため翌二日、片瀬の館の御堂で念仏を行い、さらに片瀬の浜の地蔵堂でも念仏を行ったと

き、あらゆる階層の人々が多く集まった様子が『一遍聖絵』に描写されております。

現在は地蔵堂は無く案内板のみが建つ。

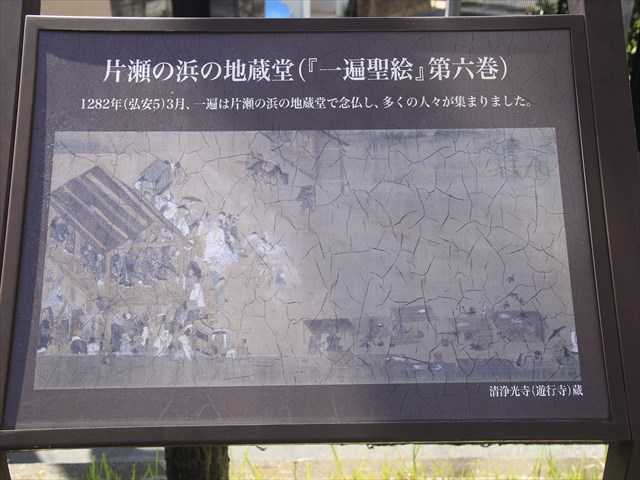

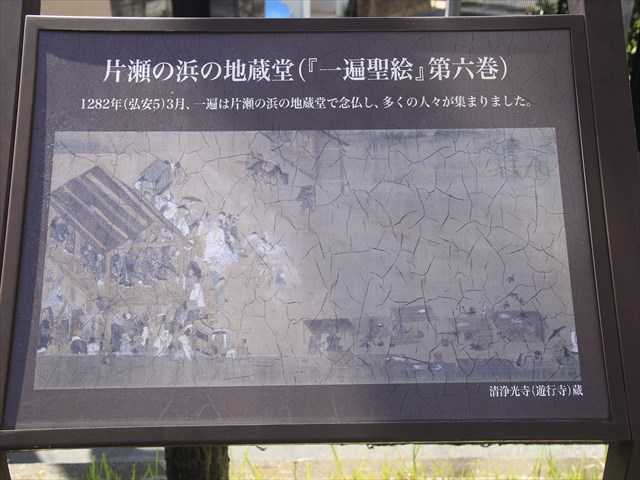

片瀬の浜の地蔵堂(『一遍聖絵』第六巻)

1282年(弘安5)3月、一遍は片瀬の浜の地蔵堂で念仏し、多くの人々が集まりました。

清浄光寺(遊行寺)蔵

地蔵堂跡には物置が置かれ、子供たちの遊び場になってるのであろうか。

発掘調査はされたのか?。

諏訪神社(下社)

一遍上人地蔵堂跡の近くにあるので以前訪れたことがある諏訪神社へ立ち寄る。

諏訪神社は国道467号(藤沢町田線)沿いにある神社である。

参道に大きな一の鳥居が建つが、扁額は安全を期して取りはずして他の場所に展示してある。

国道沿いに建つ社号標石「諏訪神社」。

二の鳥居

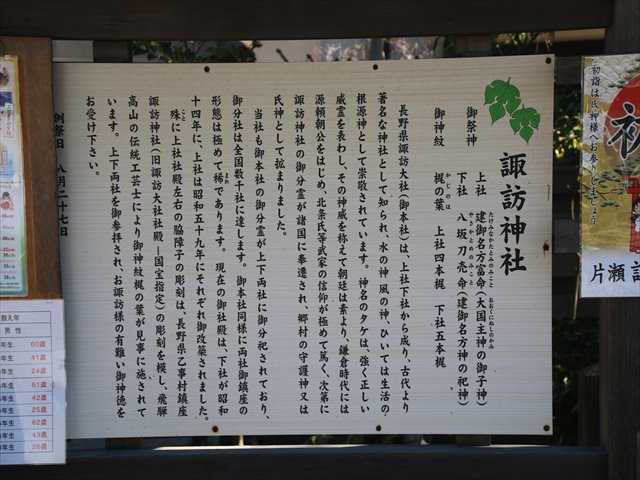

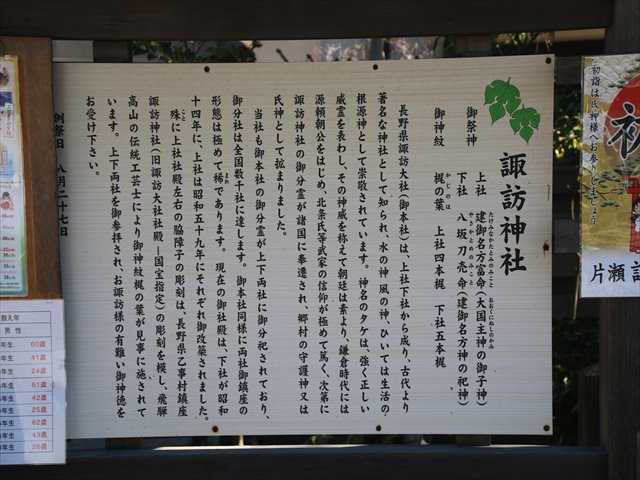

諏訪神社

御祭神 上社 建御名方富命(たけみなかたとみのみこと)(大国主神の御子神)

下社 八坂刀売命(やさかとめのみこと)(建御名方神の祀神)

御神紋 梶の葉 上社四本梶 下社五本梶

長野県諏訪大社(御本社)は、上社下社から成り、古代より著名な神社として知られ、水の神風

の神、ひいては生活の根源神として崇敬されています。神名のタケは、強く正しい威霊を表わ

し、その神威を称えて朝廷は素より、鎌倉時代には源頼朝公をはじめ、北条氏等武家の信仰が

極めて篤く、次第に諏訪神社の御分霊が諸国に奉遷され、郷村の守護神又は氏神として拡まり

ました。当社も御本社の御分霊が上下両社に御分祀されており、御分社は全国数千社に達しま

す。御本社同様に両社御鎮座の形態は極めて稀であります。現在の御社殿は、下社が昭和十四

年に、上社は昭和五十九年にそれぞれ御改築されました。

殊に上社社殿左右の脇障子の彫刻は、長野県乙事村鎮座諏訪神社(旧諏訪大社社殿-国宝指定)

の彫刻を模し、飛騨高山の伝統工芸士により御神紋梶の葉が見事に施されています。上下両社

を御参拝され、お諏訪様の有難い御神徳をお受け下さい。

例祭日 八月二十七日

二の鳥居の片隅に置かれていた大きな扁額「諏訪神社」。

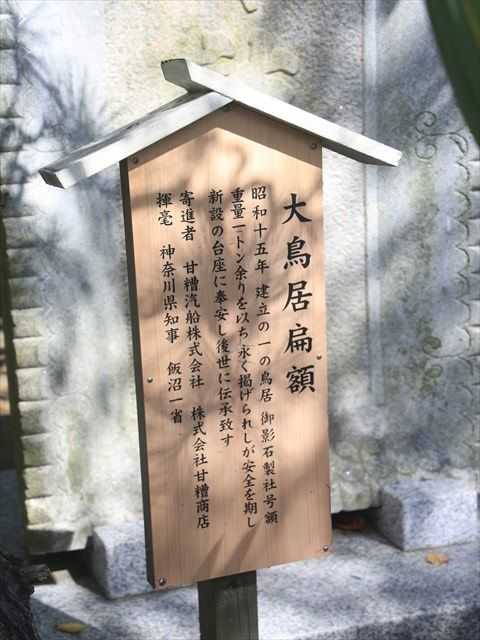

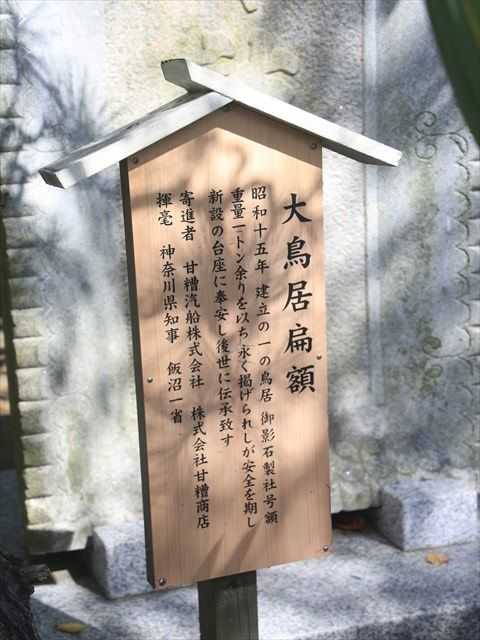

大鳥居扁額

昭和十五年 建立の一の鳥居 御影石製社号額重量1トン余りを以ち永く掲げられし

が安全を期し新設の台座に奉安し後世に伝承致す

寄進者 甘糟汽船株式会社、株式会社甘糟商店

揮 毫 神奈川県知事 飯沼一省

ここも昨年(2021年)1月30日に参拝しておりその時のブログ「 藤沢の七福神めぐり 」👈 を

クリック願います。

先程訪れた「上社へのご案内」。

13:40

江の島道に戻り、

日蓮宗 本蓮寺

所在地:神奈川県藤沢市片瀬3丁目4-41

本蓮寺は片瀬にある日蓮宗の寺院。山号は龍口山。龍口寺輪番八ヶ寺の一つ。

旧本山は大本山本圀寺。潮師法縁。右側に「西行法師 戻り松」。

西行法師「戻り松」。

こちらの古い石碑には「?」。

寺号標石の「本蓮寺」。

冠木門(かぶきもん)

かつて本蓮寺には、鎌倉殿(源頼朝)が馬を繋ぎ止めたという「駒繋の松」があったと。

慶安2年(1649)には徳川家綱から朱印地七石を賜り、「御朱印寺」となった。

寺伝では創建は推古朝のころ義玄和尚によって開山され、三輪寺と号した。 山門手前の石橋は

寛政12年(1800)に架けられた。この右側に

本蓮寺山門

山門の扁額「轉法輪」。

山門右側の石碑

山門前左側には大きな石燈籠。

石燈籠には葵の紋が刻まれており、上野寛永寺から移されたもの。

山門を入り、正面に瓦葺の本堂、左側に鐘楼が建ち、境内は綺麗に清掃されていた。

右側には手水舎。

昭和6年(1931)に再建された鐘楼。

推古天皇3年(595年)義玄が創建し、その後真言密教の寺院となったと伝わる。

元暦元年(1184年)に、源頼朝が源立寿寺として再建したのち、文永8年(1271年)、日蓮が

龍ノ口法難の後、休息をとったという伝承が残る。嘉元年間(1303年ー1306年)頃、日秀が

日蓮宗に改宗し現在に至るとのこと。

明治19年まで住職がいなかった龍口寺の輪番寺の一つ。

本堂の扁額「本蓮寺」。

本堂の手前右側には、宗尊親王(むねたかしんのう。1242~1274)の歌碑。

「帰り来て 又見ん事も 固瀬川 濁れる水の すまぬ世なれば」 。

宗尊親王(後嵯峨天皇の皇子)は鎌倉幕府第六代将軍(1252~1266在位)。

源氏将軍三代が途絶えたのち、四代五代の藤原摂家将軍に続いて、執権北条氏が待望した親王

将軍として、京より鎌倉に迎えられたと。

この歌は、京に送還されることになった親王がここ本蓮寺(当時は源立寿寺)において行われ

た別離の歌会で詠んだ、とされるとのこと。

本堂前からの山門。

境内の石畳の周りには竹製の行灯があったが夜間の点灯があるのだろうか。

こちらの石柱には「南無日蓮大菩薩」と。

境内では台風が近づき作業員が木の伐採中。このため本堂裏の多宝塔は見れず。

鐘楼、山門。

境内の左側にカフェらしきものがあったが。

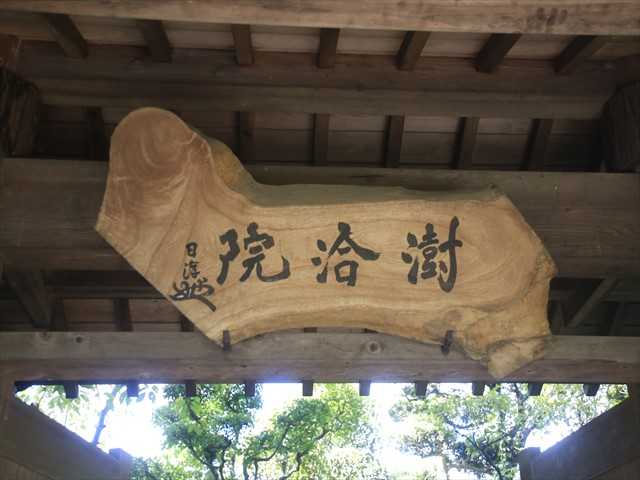

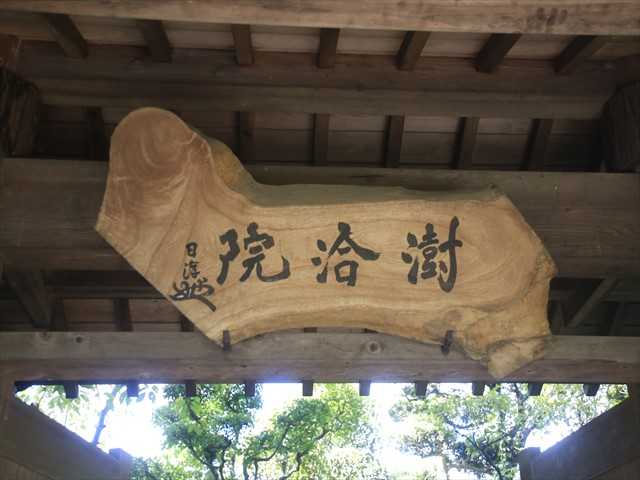

入口に「澍洽院」と。

本堂裏稲荷山中腹には、平成元年(1989年)に建立した多宝塔。

大イチョウ、手水舎、山門。

樹齢何年になるのか大イチョウが聳える。

垂乳根のイチョウ。

因みに日本一の大きさを誇るイチョウの巨木は、青森県深浦町にある「北金ヶ沢の大銀杏」で、

樹齢1000年以上の古木で、幹周囲約220m、高さは約31m、樹勢も良好であると。

鐘楼越しに多宝塔。

13:55

山門から参道脇にある四阿へ。

この後、途中ほかほか弁当屋さんで購入した弁当を食べ休憩。

午前中は気温も低かったがこの時間になると気温も上がり暑くなる。

ー 続く ー

9月16日(金) 13:15

密蔵寺の直ぐ南の江の島道の三叉路にある道標。

江の島道の脇に建つ「藤沢市指定重要文化財 江の島弁財天道標」。

右側:側面に「左ゑのし満遍」と彫られた庚申供養塔

左側:江の島弁財天道標

住宅街を進み三叉路に「一遍上人地蔵堂跡」

所在地:神奈川県藤沢市片瀬3丁目7-1-27

廻りが新興住宅街になっている一遍上人地蔵堂跡。

鎌倉時代の僧で時宗を開いた一遍(1239〜89)は弘安五年(1282)三月一日全国を遊行中に鎌倉

へ入ろうとし、小袋坂において執権北条時宗によって拒まれます。

そのため翌二日、片瀬の館の御堂で念仏を行い、さらに片瀬の浜の地蔵堂でも念仏を行ったと

き、あらゆる階層の人々が多く集まった様子が『一遍聖絵』に描写されております。

一遍聖は同年七月十六日に片瀬を立つて都の方へ向かわれました。ここ片瀬の地は、一遍聖の

遊行の旅で一番長く滞在されたところでもあります。

遊行の旅で一番長く滞在されたところでもあります。

平成十六年三月

藤沢市教育委員会

藤沢市教育委員会

現在は地蔵堂は無く案内板のみが建つ。

片瀬の浜の地蔵堂(『一遍聖絵』第六巻)

1282年(弘安5)3月、一遍は片瀬の浜の地蔵堂で念仏し、多くの人々が集まりました。

清浄光寺(遊行寺)蔵

地蔵堂跡には物置が置かれ、子供たちの遊び場になってるのであろうか。

発掘調査はされたのか?。

諏訪神社(下社)

一遍上人地蔵堂跡の近くにあるので以前訪れたことがある諏訪神社へ立ち寄る。

諏訪神社は国道467号(藤沢町田線)沿いにある神社である。

参道に大きな一の鳥居が建つが、扁額は安全を期して取りはずして他の場所に展示してある。

国道沿いに建つ社号標石「諏訪神社」。

二の鳥居

諏訪神社

御祭神 上社 建御名方富命(たけみなかたとみのみこと)(大国主神の御子神)

下社 八坂刀売命(やさかとめのみこと)(建御名方神の祀神)

御神紋 梶の葉 上社四本梶 下社五本梶

長野県諏訪大社(御本社)は、上社下社から成り、古代より著名な神社として知られ、水の神風

の神、ひいては生活の根源神として崇敬されています。神名のタケは、強く正しい威霊を表わ

し、その神威を称えて朝廷は素より、鎌倉時代には源頼朝公をはじめ、北条氏等武家の信仰が

極めて篤く、次第に諏訪神社の御分霊が諸国に奉遷され、郷村の守護神又は氏神として拡まり

ました。当社も御本社の御分霊が上下両社に御分祀されており、御分社は全国数千社に達しま

す。御本社同様に両社御鎮座の形態は極めて稀であります。現在の御社殿は、下社が昭和十四

年に、上社は昭和五十九年にそれぞれ御改築されました。

殊に上社社殿左右の脇障子の彫刻は、長野県乙事村鎮座諏訪神社(旧諏訪大社社殿-国宝指定)

の彫刻を模し、飛騨高山の伝統工芸士により御神紋梶の葉が見事に施されています。上下両社

を御参拝され、お諏訪様の有難い御神徳をお受け下さい。

例祭日 八月二十七日

二の鳥居の片隅に置かれていた大きな扁額「諏訪神社」。

大鳥居扁額

昭和十五年 建立の一の鳥居 御影石製社号額重量1トン余りを以ち永く掲げられし

が安全を期し新設の台座に奉安し後世に伝承致す

寄進者 甘糟汽船株式会社、株式会社甘糟商店

揮 毫 神奈川県知事 飯沼一省

ここも昨年(2021年)1月30日に参拝しておりその時のブログ「 藤沢の七福神めぐり 」👈 を

クリック願います。

先程訪れた「上社へのご案内」。

13:40

江の島道に戻り、

日蓮宗 本蓮寺

所在地:神奈川県藤沢市片瀬3丁目4-41

本蓮寺は片瀬にある日蓮宗の寺院。山号は龍口山。龍口寺輪番八ヶ寺の一つ。

旧本山は大本山本圀寺。潮師法縁。右側に「西行法師 戻り松」。

西行法師「戻り松」。

こちらの古い石碑には「?」。

寺号標石の「本蓮寺」。

冠木門(かぶきもん)

かつて本蓮寺には、鎌倉殿(源頼朝)が馬を繋ぎ止めたという「駒繋の松」があったと。

慶安2年(1649)には徳川家綱から朱印地七石を賜り、「御朱印寺」となった。

寺伝では創建は推古朝のころ義玄和尚によって開山され、三輪寺と号した。 山門手前の石橋は

寛政12年(1800)に架けられた。この右側に

本蓮寺山門

山門の扁額「轉法輪」。

山門右側の石碑

山門前左側には大きな石燈籠。

石燈籠には葵の紋が刻まれており、上野寛永寺から移されたもの。

山門を入り、正面に瓦葺の本堂、左側に鐘楼が建ち、境内は綺麗に清掃されていた。

右側には手水舎。

昭和6年(1931)に再建された鐘楼。

推古天皇3年(595年)義玄が創建し、その後真言密教の寺院となったと伝わる。

元暦元年(1184年)に、源頼朝が源立寿寺として再建したのち、文永8年(1271年)、日蓮が

龍ノ口法難の後、休息をとったという伝承が残る。嘉元年間(1303年ー1306年)頃、日秀が

日蓮宗に改宗し現在に至るとのこと。

明治19年まで住職がいなかった龍口寺の輪番寺の一つ。

本堂の扁額「本蓮寺」。

本堂の手前右側には、宗尊親王(むねたかしんのう。1242~1274)の歌碑。

「帰り来て 又見ん事も 固瀬川 濁れる水の すまぬ世なれば」 。

宗尊親王(後嵯峨天皇の皇子)は鎌倉幕府第六代将軍(1252~1266在位)。

源氏将軍三代が途絶えたのち、四代五代の藤原摂家将軍に続いて、執権北条氏が待望した親王

将軍として、京より鎌倉に迎えられたと。

この歌は、京に送還されることになった親王がここ本蓮寺(当時は源立寿寺)において行われ

た別離の歌会で詠んだ、とされるとのこと。

本堂前からの山門。

境内の石畳の周りには竹製の行灯があったが夜間の点灯があるのだろうか。

こちらの石柱には「南無日蓮大菩薩」と。

境内では台風が近づき作業員が木の伐採中。このため本堂裏の多宝塔は見れず。

鐘楼、山門。

境内の左側にカフェらしきものがあったが。

入口に「澍洽院」と。

本堂裏稲荷山中腹には、平成元年(1989年)に建立した多宝塔。

大イチョウ、手水舎、山門。

樹齢何年になるのか大イチョウが聳える。

垂乳根のイチョウ。

因みに日本一の大きさを誇るイチョウの巨木は、青森県深浦町にある「北金ヶ沢の大銀杏」で、

樹齢1000年以上の古木で、幹周囲約220m、高さは約31m、樹勢も良好であると。

鐘楼越しに多宝塔。

13:55

山門から参道脇にある四阿へ。

この後、途中ほかほか弁当屋さんで購入した弁当を食べ休憩。

午前中は気温も低かったがこの時間になると気温も上がり暑くなる。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢市歴史散策] カテゴリの最新記事

-

藤沢市大庭地区のフジを愛でにー8、大庭城… 2023.06.06

-

藤沢市大庭地区のフジを愛でにー7、熊野神… 2023.06.05 コメント(2)

-

藤沢市大庭地区のフジを愛でにー6、臺谷戸… 2023.06.04

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.