PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 日本100名城

今日の目的の一つ「山中城のつつじ」は残念ながら一分咲き?であったが。

山中城内を散策を続ける。

4月13日(木) 12:35

北ノ丸の土塁上から北側の空堀を見下ろす。

現在は木が植林されているが当時は急峻なもので敵も攻めあぐねたのではと思うが、その山中城

も半日で攻略されたのだ。

北の丸堀

山城の生命は堀と土塁にあるといわれる。堀の深さが深く、幅が広いほど曲輪につくられる土

塁が高く堅固なものとなる。

北の丸を囲むこの堀は豪快である。四〇〇年の歳月は堀底を二m以上埋めているので、築城時

城の内部に敵が進攻することを防ぐため、この外堀は山中城全域を囲むように掘られ、水のな

い空堀となっている。石垣を用いるようになると、堀の両岸はより急峻になるが、石を用いず

これだけの急な堀を構築した技術はみごとである。

平成九年十一月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

本丸側から本丸北橋越しに北ノ丸を振り返る。

架橋(かけはし)

発掘調査の結果、本丸と北ノ丸を結ぶ架橋の存在が明らかになり、その成果を元に日本大学の

故・宮脇泰一教授が復元したのがこの木製の橋である。

山中城の堀には、土橋が多く構築され、現在も残っているが、重要な曲輪には木製の橋も架け

られていた。

木製の橋は土橋と較べて簡単に破壊できるので、戦いの状況によって破壊して、敵兵が堀を渡

れなくすることも可能であり、曲輪の防御には有利である。

天守櫓跡(てんしゅやぐらあと)

標高五八六m、天守櫓の名にふさわしく、山中城第一の高地に位置している。

天守櫓跡(てんしゅやぐらあと)

標高五八六m、天守櫓の名にふさわしく、山中城第一の高地に位置している。

天守は独自の基壇の上に建てられており、この基壇を天守台という。基壇は一辺七・五mのほ

ぼ方形となり、盛土によって五○~七〇cmの高さに構築され、その四周には、幅の狭い帯曲輪

のような通路が一段低く設けられている。

より攪乱されていたため、発掘調査では確認できなかった。

本丸から櫓台への昇降路は基壇より南へ延びる土塁上に、一m位の幅で作られていたものと推定

される。

平成十三年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

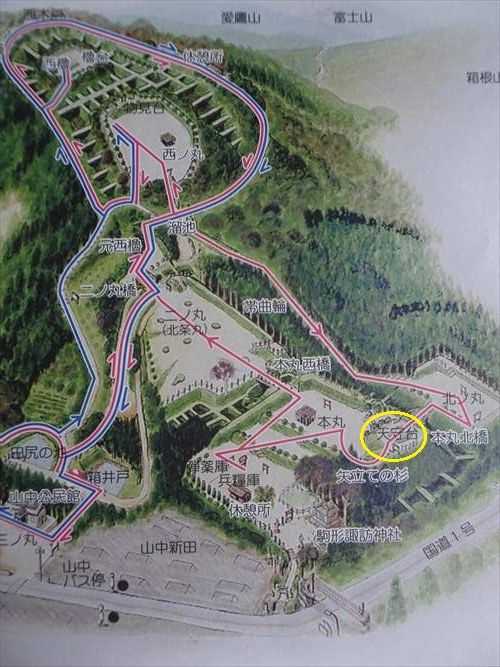

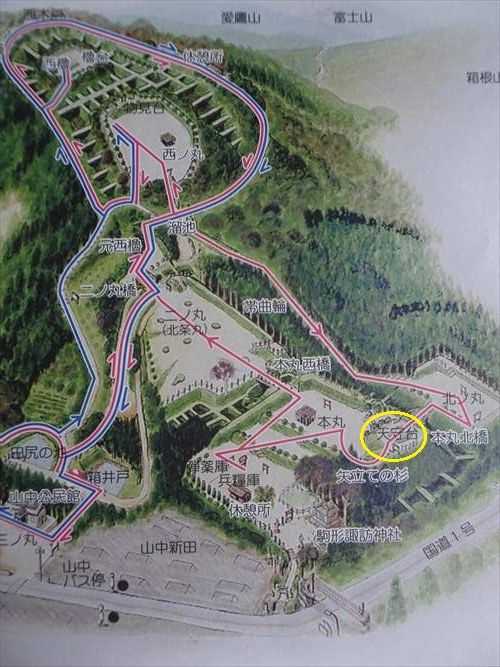

右下の黄色丸内が現在地の「天守台」。

天守櫓跡から、本丸跡を見下ろす。右側には西に向かって帯曲輪が伸びる。

本丸跡のフジ棚をズームアップ。

天守櫓跡の下に聳える「 矢立の杉 」。

矢立の杉 (市指定天然記念物)

山中城跡本丸の天主櫓に接して植生しており、樹高三一・五m、周囲の樹木より一段と高く山

中城跡のシンボル的存在である。推定樹齢は五○○年前後といわれ、植生地はスギの生育の適

地であるため樹勢も良好で、目通り四・三七m、枝張りは西側へ一五m、北東側へ八mも展開

し、各枝の葉色もよい。

「矢立の杉」の呼称の由来については、出陣の際に杉に矢を射立て、勝敗を占ったためと、『豆

州志稿』の中の記述にある。

平成八年十二月 三島市教育委員会

本丸跡のフジ棚。後方には天守櫓跡。

本丸跡

標高五七八m、面積一七四○㎡、天守櫓と共に山中城の中心となる曲輪である。

周囲は本丸にふさわしい堅固な土塁と深い堀に囲まれ、南は兵糧庫と接している。この曲輪は

盛土によって兵糧庫側から二m前後の段をつくり、二段の平坦面で築かれている。

虎口(入口)は南側にあり、北は天守閣と北の丸へ、西は北条丸に続く。

江戸時代の絵図に描かれた本丸広間は上段の平坦面、北条丸寄りに建てられており、現在の藤

棚の位置である。

平成九年十一月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

フジ棚北側の土塁、その先の一段高いところに天守櫓跡がある。

紫色のフジもつぼみが膨らんでいた。

本丸堀と櫓台

本丸と二ノ丸(北条丸)との間の本丸西堀は、土橋によって南北に二分されている。北側の堀止め

の斜面にはV字状の薬研堀が掘られ、その南側に箱堀が掘られていた。堀底や堀壁が二段となっ

ていたので、修築が行われ一部薬研堀が残ったようである。なお、箱堀の堀底からは兜の「しこ

ろ」が出土した。

土橋の南側は畝によって八区画に分けられ、途中屈折して箱井戸の堀へ続いている。堀底から本

丸土塁までは九メートルもあり、深く急峻な堀である。堀の二ノ丸側には、幅三○~六○センチ

の犬走りが作られ、土橋もこの犬走りによって分断されていたので、当時は簡単な架橋施設で通

行していたものと思われる。一般的に本丸の虎口(入口)は、このように直線的ではないが特別な

施設は認められなかったので、通行の安全上架橋とした。

説明板左手の、標高五八三メートルの地に二ノ丸櫓台(東西一二メートル、南北一〇メートル)が

ありそれを復元した。

平成十二年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

本丸西橋上から本丸と二ノ丸(北条丸)との間の本丸西堀を見下ろす。

ここの畝堀にもアルミ製の梯子が置かれていた。

南の土塁上にミツバツツジが咲いていた。

本丸西橋を渡り、二ノ丸(北条丸)の西方向を望む。

二ノ丸は南方向へ傾斜している。

二ノ丸の南側斜面に咲くサクラ。

振り返り土塁上のミツバツツジを見る。

二ノ丸の傾斜地に咲くスミレ。

こちらは大豆の大きさの・・・。

タンポポも咲いていた。城内を綺麗に管理されているのでいろんな花が咲いている。

本丸跡に戻り南東方向にある駒形諏訪神社を見下ろす。

かつては高さ二十五メートルの大カシ(県指定天然記念物)が聳えていたのだが。

その右側には、兵糧庫跡に建つ休憩所。

兵糧庫跡に二枚の説明板が立っていた。

兵糧庫跡(ひょうろうこあと)

ここは古くから兵糧庫とか、弾薬庫と伝承されていた場所である。中央を走る幅五○cm、深さ

二〇cmの溝は排水溝のような施設であったと考えられ、この溝が兵糧庫を東西二つの区画にわ

けていた。西側の区画からは南面する三間(六・七m)、四間(八・七m)の建物の柱穴が確認され

た。このことから周辺より出土している平たい石を礎石として用い、その上に建物があったも

のと考えられる。

東側の区画からは、不整形な穴が数穴検出され、本丸よりの穴からは、硯・坏・甲冑片・陶器な

どが出土している。

平成十三年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

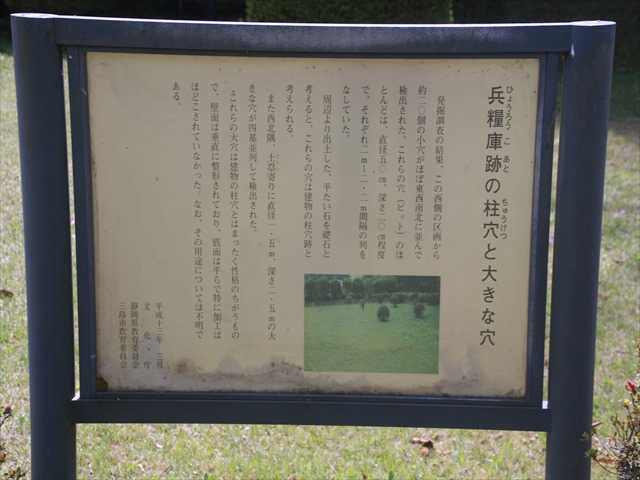

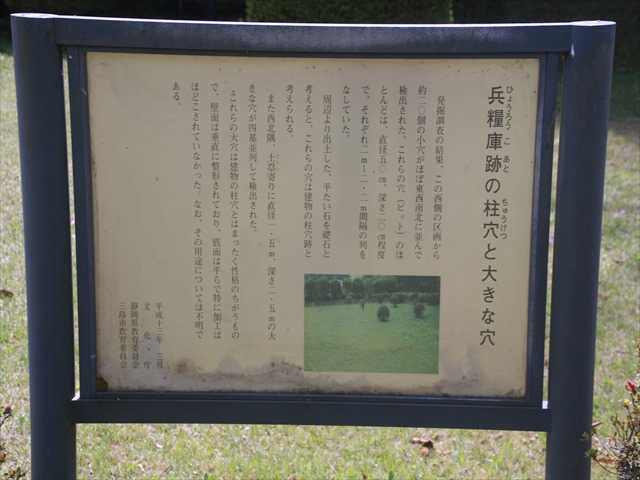

兵糧庫跡の柱穴と大きな穴

発掘調査の結果、この西側の区画から約二〇個の小穴がほぼ東西南北に並んで検出された。

これらの穴(ピット)のほとんどは、直径五○cm、深さ二〇cm程度で、それぞれ二m~二・二m

間隔の列をなしていた。

周辺より出土した、平たい石を礎石と考えると、これらの穴は建物の柱穴跡と考えられる。

また西北隅、土塁寄りに直径一・五m、深さ二・五mの大きな穴が四基並列して検出された。

これらの大穴は建物の柱穴とはまったく性格のちがうもので、壁面は垂直に整形されており、

底面は平らで特に加工はほどこされていなかった。なお、その用途については不明である。

平成十三年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

兵糧庫跡は発掘調査後整地されており、柱穴跡が残されている。

兵糧庫跡から下ると大きな切株があった。

駒形諏訪神社

平成30年(2018) 9月の台風20号で駒形諏訪神社は倒壊したが復元された。

石碑には「駒形諏訪神社の大カシ」

側面には「昭和四十六年三月十九日 指定

昭和四十七年三月三十一日 建之」と刻まれていた。

駒形諏訪神社の大カシ (県指定天然記念物)

ここ駒形諏訪神社は、山中城跡本丸曲輪内にある。大カシ(アカガシ)は樹齢約五○○~六○○

年と推定され、本丸への入口部分にそびえており、約四○○年前、天正一八年(1590)の山中城

合戦時には、既に生育していたものと考えられる。

根廻り九・六m、高さ二五m、幹は地上四mのところで七本の主枝に分かれている。空洞や損

傷もなく樹勢は良好であり、県内一・二の大木である。

平成八年十二月 三島市教育委員会

説明板に貼られていたシールには、

県指定天然記念物に指定されていた「大かし」は、平成30年(2018) 9月の台風20号の大風等

の影響により根本近くから倒れてしまいました。

よって、県指定天然記念物の指定が解除となりました。

県指定天然記念物であったが、台風21号の影響で倒壊、無残にも根本から切断されたのだ。

切株の後方斜面には本丸跡。

かつての「駒形諏訪神社の大カシ」。

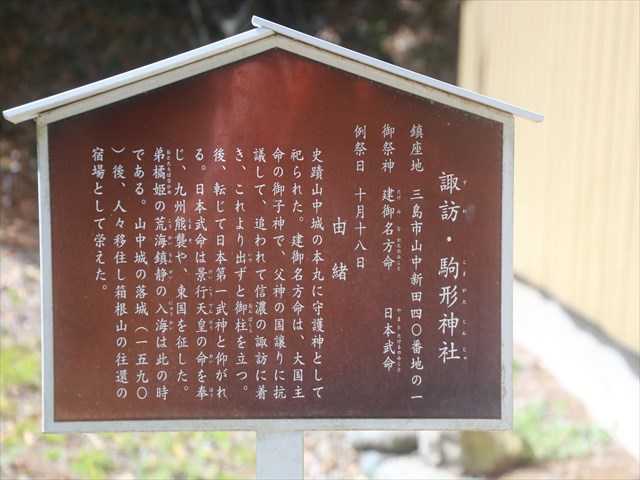

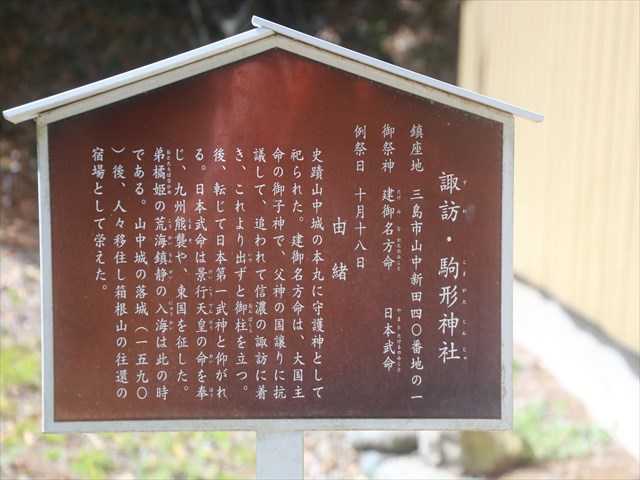

諏訪・駒形神社

鎮座地 三島市山中新田四○番地の一

御祭神 建御名方命 日本武命

例祭日 十月十八日

— 由 緒 ー

史蹟山中城の本丸に守護神として祀られた。建御名方命は、大国主命の御子神で、父神の国譲

りに抗議して、追われて信濃の諏訪に着き、これより出ずと御柱を立つ。後、転じて日本第一

武神と仰がれる。日本武命は景行天皇の命を奉じ、九州熊襲や、東国を征した。

弟橘姫の荒海鎮静の入海は此の時である。山中城の落城(1590)後、人々移住し箱根山の往還の

宿場として栄えた。

社殿には二枚の扁額「諏訪神社」「駒形神社」。

駒形諏訪神社を振り返る。右側に新しい石祠があったがロープが張られ工事中であった。

駒形諏訪神社からの参道を国道1号(旧東海道)へ下る、入り口には鳥居が見えた。

右側には竹林がありこの辺りでもタケノコが芽を出していた。

竹林の中に可憐なスミレが咲いていた。

旧国道1号(旧東海道)沿いに建つ石鳥居。

鳥居の扁額「諏訪駒形神社」。

鳥居の下に、地蔵、苔むし修復された庚申塔であろうか。

錆び付いた歩道橋の廻り階段を降りると旧東海道の箱根宿方向。

この国道1号は以前は交通量が多かったため歩道橋が必要であったが、山中城の北側にバイパス

が完成してからは交通量が激減し今では必要なくなったようだ。

道路標識には「三島宿」と。

旧国道1号を挟んで鳥居の向かい側に建つ「 お休処 茶屋 竹屋 」。

所在地:静岡県三島市山中新田34

かつては富士山の伏流水でさらした鰻を、備長炭で丹念に焼き上げお客様に提供していたよう

だがいつからか移転したようだ。今は亡き取引先の社長も鰻を食べに来たと。

店先には、道路を下り右カーブしているので交通事故防止用の石垣であろうか設置されていた。

店先の「竹屋」。

店先には移転等の貼紙もなく、ネットで調べても情報は得られなかった。

店先から、三島宿への旧国道1号(旧東海道)を見下ろす。

バイパスができてから交通量も減り静かになったが客も減り閉店・移転・・・。

バイパスが完成して以来、交通量は1時間?台であろうか。

左カーブして坂を上り突き当りでバイパスに合流。店先にはこのようなものが置かれていた。

住まわれているのであろうか。

店先から駒形諏訪神社の鳥居を見る。

鳥居前に建つ、大きな石碑。

13:10

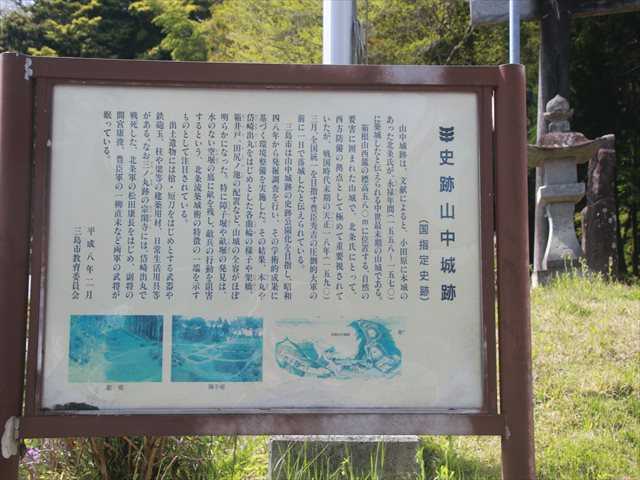

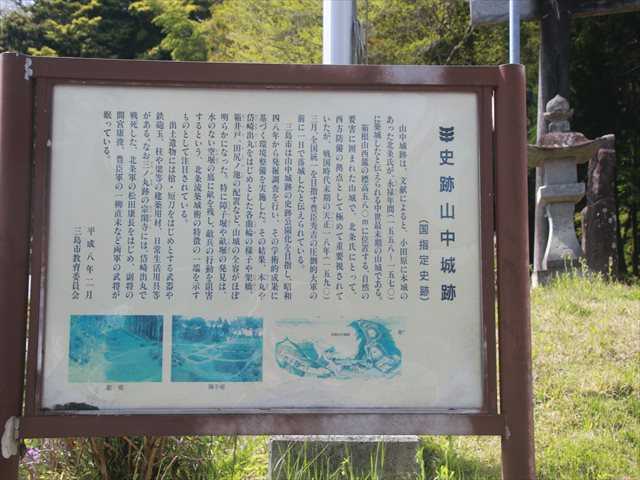

史跡 山中城跡 (国指定史跡)

山中城は、文献によると、小田原に本城のあった北条氏が、永禄年間(1558~1570)に築城し

たと伝えられる中世最末期の山城である。

箱根山西麓の標高五八〇mに位置する、自然の要害に囲まれた山城で、北条氏にとって、西方

防備の拠点として極めて重要視されていたが、戦国時代末期の天正十八年(1590)三月、全国統

一を目指す豊臣秀吉の圧倒的大軍の前に一日で落城したと伝えられている。

三島市は山中城跡の史跡公園化を目指し、昭和四八年から発掘調査を行い、その学術的成果に

基づく環境整備を実施した。その結果、本丸や岱埼出丸をはじめとした各曲輪の様子や架橋、

箱井戸、田尻ノ池の配置など、山城の全容がほぼ明らかになった。特に障子堀や畝堀の発見は、

水のない空堀の底に畝を残し、敵兵の行動を阻害するという、北条流築城術の特徴の一端を示

すものとして注目されている。

出土遺物には槍・短刀をはじめとする武器や鉄砲玉、柱や梁等の建築用材、日常生活用具等が

ある。なお、三ノ丸跡の宗閑寺には、岱埼出丸で戦死した、北条軍の松田康長をはじめ、副将

の間宮康俊、豊臣軍の一柳直末など両軍の武将が眠っている。

平成八年二月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

ー 続く ー

山中城内を散策を続ける。

4月13日(木) 12:35

北ノ丸の土塁上から北側の空堀を見下ろす。

現在は木が植林されているが当時は急峻なもので敵も攻めあぐねたのではと思うが、その山中城

も半日で攻略されたのだ。

北の丸堀

山城の生命は堀と土塁にあるといわれる。堀の深さが深く、幅が広いほど曲輪につくられる土

塁が高く堅固なものとなる。

北の丸を囲むこの堀は豪快である。四〇〇年の歳月は堀底を二m以上埋めているので、築城時

城の内部に敵が進攻することを防ぐため、この外堀は山中城全域を囲むように掘られ、水のな

い空堀となっている。石垣を用いるようになると、堀の両岸はより急峻になるが、石を用いず

これだけの急な堀を構築した技術はみごとである。

平成九年十一月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

本丸側から本丸北橋越しに北ノ丸を振り返る。

架橋(かけはし)

発掘調査の結果、本丸と北ノ丸を結ぶ架橋の存在が明らかになり、その成果を元に日本大学の

故・宮脇泰一教授が復元したのがこの木製の橋である。

山中城の堀には、土橋が多く構築され、現在も残っているが、重要な曲輪には木製の橋も架け

られていた。

木製の橋は土橋と較べて簡単に破壊できるので、戦いの状況によって破壊して、敵兵が堀を渡

れなくすることも可能であり、曲輪の防御には有利である。

天守櫓跡(てんしゅやぐらあと)

標高五八六m、天守櫓の名にふさわしく、山中城第一の高地に位置している。

天守櫓跡(てんしゅやぐらあと)

標高五八六m、天守櫓の名にふさわしく、山中城第一の高地に位置している。

天守は独自の基壇の上に建てられており、この基壇を天守台という。基壇は一辺七・五mのほ

ぼ方形となり、盛土によって五○~七〇cmの高さに構築され、その四周には、幅の狭い帯曲輪

のような通路が一段低く設けられている。

より攪乱されていたため、発掘調査では確認できなかった。

本丸から櫓台への昇降路は基壇より南へ延びる土塁上に、一m位の幅で作られていたものと推定

される。

平成十三年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

右下の黄色丸内が現在地の「天守台」。

天守櫓跡から、本丸跡を見下ろす。右側には西に向かって帯曲輪が伸びる。

本丸跡のフジ棚をズームアップ。

天守櫓跡の下に聳える「 矢立の杉 」。

矢立の杉 (市指定天然記念物)

山中城跡本丸の天主櫓に接して植生しており、樹高三一・五m、周囲の樹木より一段と高く山

中城跡のシンボル的存在である。推定樹齢は五○○年前後といわれ、植生地はスギの生育の適

地であるため樹勢も良好で、目通り四・三七m、枝張りは西側へ一五m、北東側へ八mも展開

し、各枝の葉色もよい。

「矢立の杉」の呼称の由来については、出陣の際に杉に矢を射立て、勝敗を占ったためと、『豆

州志稿』の中の記述にある。

平成八年十二月 三島市教育委員会

本丸跡のフジ棚。後方には天守櫓跡。

本丸跡

標高五七八m、面積一七四○㎡、天守櫓と共に山中城の中心となる曲輪である。

周囲は本丸にふさわしい堅固な土塁と深い堀に囲まれ、南は兵糧庫と接している。この曲輪は

盛土によって兵糧庫側から二m前後の段をつくり、二段の平坦面で築かれている。

虎口(入口)は南側にあり、北は天守閣と北の丸へ、西は北条丸に続く。

江戸時代の絵図に描かれた本丸広間は上段の平坦面、北条丸寄りに建てられており、現在の藤

棚の位置である。

平成九年十一月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

フジ棚北側の土塁、その先の一段高いところに天守櫓跡がある。

紫色のフジもつぼみが膨らんでいた。

本丸堀と櫓台

本丸と二ノ丸(北条丸)との間の本丸西堀は、土橋によって南北に二分されている。北側の堀止め

の斜面にはV字状の薬研堀が掘られ、その南側に箱堀が掘られていた。堀底や堀壁が二段となっ

ていたので、修築が行われ一部薬研堀が残ったようである。なお、箱堀の堀底からは兜の「しこ

ろ」が出土した。

土橋の南側は畝によって八区画に分けられ、途中屈折して箱井戸の堀へ続いている。堀底から本

丸土塁までは九メートルもあり、深く急峻な堀である。堀の二ノ丸側には、幅三○~六○センチ

の犬走りが作られ、土橋もこの犬走りによって分断されていたので、当時は簡単な架橋施設で通

行していたものと思われる。一般的に本丸の虎口(入口)は、このように直線的ではないが特別な

施設は認められなかったので、通行の安全上架橋とした。

説明板左手の、標高五八三メートルの地に二ノ丸櫓台(東西一二メートル、南北一〇メートル)が

ありそれを復元した。

平成十二年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

本丸西橋上から本丸と二ノ丸(北条丸)との間の本丸西堀を見下ろす。

ここの畝堀にもアルミ製の梯子が置かれていた。

南の土塁上にミツバツツジが咲いていた。

本丸西橋を渡り、二ノ丸(北条丸)の西方向を望む。

二ノ丸は南方向へ傾斜している。

二ノ丸の南側斜面に咲くサクラ。

振り返り土塁上のミツバツツジを見る。

二ノ丸の傾斜地に咲くスミレ。

こちらは大豆の大きさの・・・。

タンポポも咲いていた。城内を綺麗に管理されているのでいろんな花が咲いている。

本丸跡に戻り南東方向にある駒形諏訪神社を見下ろす。

かつては高さ二十五メートルの大カシ(県指定天然記念物)が聳えていたのだが。

その右側には、兵糧庫跡に建つ休憩所。

兵糧庫跡に二枚の説明板が立っていた。

兵糧庫跡(ひょうろうこあと)

ここは古くから兵糧庫とか、弾薬庫と伝承されていた場所である。中央を走る幅五○cm、深さ

二〇cmの溝は排水溝のような施設であったと考えられ、この溝が兵糧庫を東西二つの区画にわ

けていた。西側の区画からは南面する三間(六・七m)、四間(八・七m)の建物の柱穴が確認され

た。このことから周辺より出土している平たい石を礎石として用い、その上に建物があったも

のと考えられる。

東側の区画からは、不整形な穴が数穴検出され、本丸よりの穴からは、硯・坏・甲冑片・陶器な

どが出土している。

平成十三年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

兵糧庫跡の柱穴と大きな穴

発掘調査の結果、この西側の区画から約二〇個の小穴がほぼ東西南北に並んで検出された。

これらの穴(ピット)のほとんどは、直径五○cm、深さ二〇cm程度で、それぞれ二m~二・二m

間隔の列をなしていた。

周辺より出土した、平たい石を礎石と考えると、これらの穴は建物の柱穴跡と考えられる。

また西北隅、土塁寄りに直径一・五m、深さ二・五mの大きな穴が四基並列して検出された。

これらの大穴は建物の柱穴とはまったく性格のちがうもので、壁面は垂直に整形されており、

底面は平らで特に加工はほどこされていなかった。なお、その用途については不明である。

平成十三年三月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

兵糧庫跡は発掘調査後整地されており、柱穴跡が残されている。

兵糧庫跡から下ると大きな切株があった。

駒形諏訪神社

平成30年(2018) 9月の台風20号で駒形諏訪神社は倒壊したが復元された。

石碑には「駒形諏訪神社の大カシ」

側面には「昭和四十六年三月十九日 指定

昭和四十七年三月三十一日 建之」と刻まれていた。

駒形諏訪神社の大カシ (県指定天然記念物)

ここ駒形諏訪神社は、山中城跡本丸曲輪内にある。大カシ(アカガシ)は樹齢約五○○~六○○

年と推定され、本丸への入口部分にそびえており、約四○○年前、天正一八年(1590)の山中城

合戦時には、既に生育していたものと考えられる。

根廻り九・六m、高さ二五m、幹は地上四mのところで七本の主枝に分かれている。空洞や損

傷もなく樹勢は良好であり、県内一・二の大木である。

平成八年十二月 三島市教育委員会

説明板に貼られていたシールには、

県指定天然記念物に指定されていた「大かし」は、平成30年(2018) 9月の台風20号の大風等

の影響により根本近くから倒れてしまいました。

よって、県指定天然記念物の指定が解除となりました。

県指定天然記念物であったが、台風21号の影響で倒壊、無残にも根本から切断されたのだ。

切株の後方斜面には本丸跡。

かつての「駒形諏訪神社の大カシ」。

諏訪・駒形神社

鎮座地 三島市山中新田四○番地の一

御祭神 建御名方命 日本武命

例祭日 十月十八日

— 由 緒 ー

史蹟山中城の本丸に守護神として祀られた。建御名方命は、大国主命の御子神で、父神の国譲

りに抗議して、追われて信濃の諏訪に着き、これより出ずと御柱を立つ。後、転じて日本第一

武神と仰がれる。日本武命は景行天皇の命を奉じ、九州熊襲や、東国を征した。

弟橘姫の荒海鎮静の入海は此の時である。山中城の落城(1590)後、人々移住し箱根山の往還の

宿場として栄えた。

社殿には二枚の扁額「諏訪神社」「駒形神社」。

駒形諏訪神社を振り返る。右側に新しい石祠があったがロープが張られ工事中であった。

駒形諏訪神社からの参道を国道1号(旧東海道)へ下る、入り口には鳥居が見えた。

右側には竹林がありこの辺りでもタケノコが芽を出していた。

竹林の中に可憐なスミレが咲いていた。

旧国道1号(旧東海道)沿いに建つ石鳥居。

鳥居の扁額「諏訪駒形神社」。

鳥居の下に、地蔵、苔むし修復された庚申塔であろうか。

錆び付いた歩道橋の廻り階段を降りると旧東海道の箱根宿方向。

この国道1号は以前は交通量が多かったため歩道橋が必要であったが、山中城の北側にバイパス

が完成してからは交通量が激減し今では必要なくなったようだ。

道路標識には「三島宿」と。

旧国道1号を挟んで鳥居の向かい側に建つ「 お休処 茶屋 竹屋 」。

所在地:静岡県三島市山中新田34

かつては富士山の伏流水でさらした鰻を、備長炭で丹念に焼き上げお客様に提供していたよう

だがいつからか移転したようだ。今は亡き取引先の社長も鰻を食べに来たと。

店先には、道路を下り右カーブしているので交通事故防止用の石垣であろうか設置されていた。

店先の「竹屋」。

店先には移転等の貼紙もなく、ネットで調べても情報は得られなかった。

店先から、三島宿への旧国道1号(旧東海道)を見下ろす。

バイパスができてから交通量も減り静かになったが客も減り閉店・移転・・・。

バイパスが完成して以来、交通量は1時間?台であろうか。

左カーブして坂を上り突き当りでバイパスに合流。店先にはこのようなものが置かれていた。

住まわれているのであろうか。

店先から駒形諏訪神社の鳥居を見る。

鳥居前に建つ、大きな石碑。

13:10

史跡 山中城跡 (国指定史跡)

山中城は、文献によると、小田原に本城のあった北条氏が、永禄年間(1558~1570)に築城し

たと伝えられる中世最末期の山城である。

箱根山西麓の標高五八〇mに位置する、自然の要害に囲まれた山城で、北条氏にとって、西方

防備の拠点として極めて重要視されていたが、戦国時代末期の天正十八年(1590)三月、全国統

一を目指す豊臣秀吉の圧倒的大軍の前に一日で落城したと伝えられている。

三島市は山中城跡の史跡公園化を目指し、昭和四八年から発掘調査を行い、その学術的成果に

基づく環境整備を実施した。その結果、本丸や岱埼出丸をはじめとした各曲輪の様子や架橋、

箱井戸、田尻ノ池の配置など、山城の全容がほぼ明らかになった。特に障子堀や畝堀の発見は、

水のない空堀の底に畝を残し、敵兵の行動を阻害するという、北条流築城術の特徴の一端を示

すものとして注目されている。

出土遺物には槍・短刀をはじめとする武器や鉄砲玉、柱や梁等の建築用材、日常生活用具等が

ある。なお、三ノ丸跡の宗閑寺には、岱埼出丸で戦死した、北条軍の松田康長をはじめ、副将

の間宮康俊、豊臣軍の一柳直末など両軍の武将が眠っている。

平成八年二月 文化庁、静岡県教育委員会、三島市教育委員会

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[日本100名城] カテゴリの最新記事

-

日本100名城の山中城へー5、出丸御馬場跡… 2023.05.24

-

日本100名城の山中城へー4、宗閑寺、芝切… 2023.05.23

-

日本100名城の山中城へー2、西櫓、西木戸… 2023.05.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.