PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 藤沢市歴史散策

宗賢院は、永正二年 (1505) の創建と伝えられる曹洞宗の寺院。

4月19日(水) 16:25

参道を進むと右側に建つ「宗賢院寺務所」。

寺宝に大庭景親の陣釜とされる茶釜や、面山老師自筆の『相州養命寺記』一巻、「相州大庭荘」

の扁額が伝えられている。

宗賢院の裏手には、大庭御厨の経営を行った大庭景親の居館があったものと考えられている。

宗賢院寺務所の表札

寺務所の前に置かれた石像。

参道を進むと正面に大きな宝篋印塔が立っていた。

宝篋印塔の前には地蔵菩薩石像が二体。かつてはこの間に大師像が露座で置かれていたが。

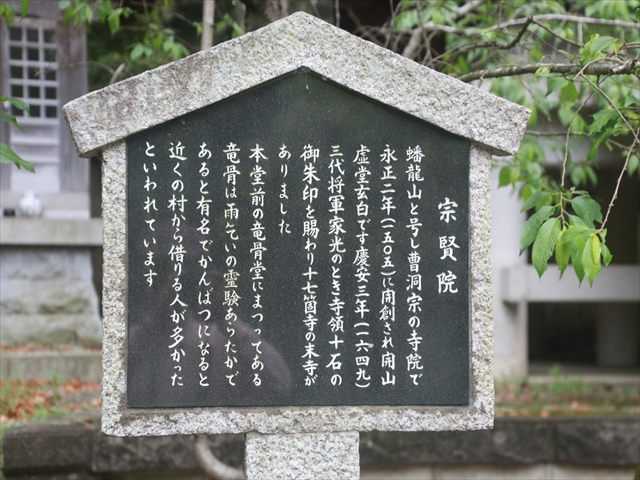

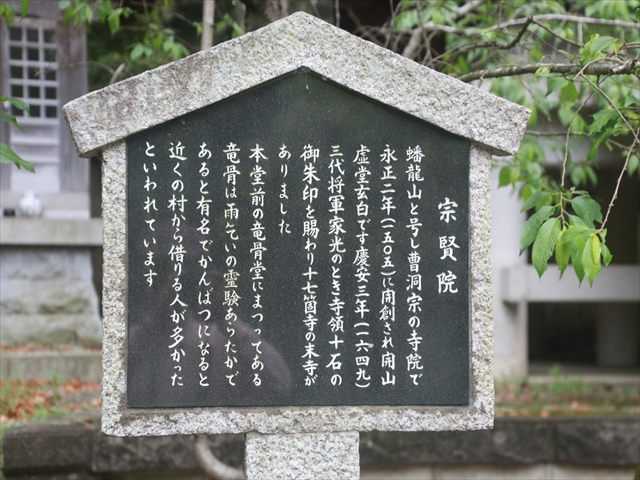

宝篋印塔の横に「宗賢院」の説明板。

蟠龍山と号し曹洞宗の寺院で、永正二年(1505)に開創され開山虚堂玄白です。慶安三年(1649)

三代将軍家光のとき寺領十石の御朱印を賜わり十七箇寺の末寺がありました。

本堂前の竜骨堂にまつってある竜骨は雨乞いの霊験あらたかであると有名でかんばつになると

近くの村から借りる人が多かったといわれています。

宗賢院本堂

本尊は「釈迦如来」。

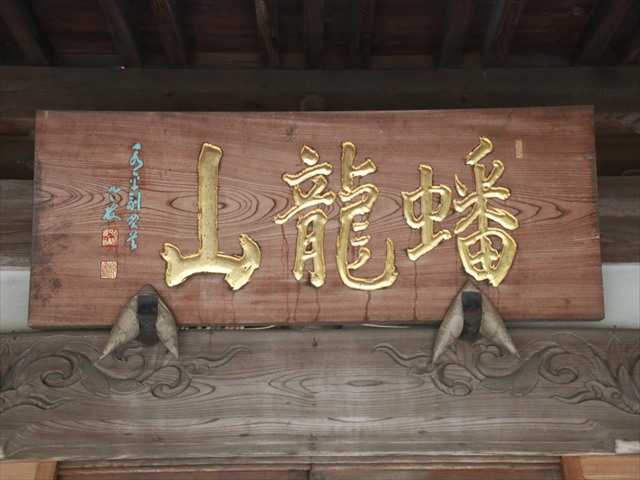

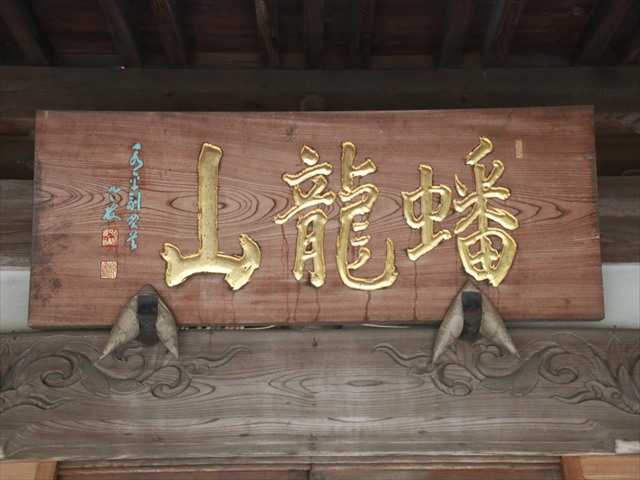

本堂の扁額「蟠龍山」。

本堂前から振り返り龍骨堂を見る。

また木立の中に十三重塔。

龍骨堂

幕末頃に納められたという「龍骨」を安置する堂である。

筑波山中で発見されたものといわれ、夏の旱魃のときに水中にひたして雨を祈ると、必ずその

ご利益があったといわれ、大正年間頃まで、近隣の村から龍骨を借りにきていたという。

本堂左前には、大師像と社の中には六地蔵。

かつては大師像は宝篋印塔の前に置かれていたが移設されたようだ。

六地蔵が並ぶ。

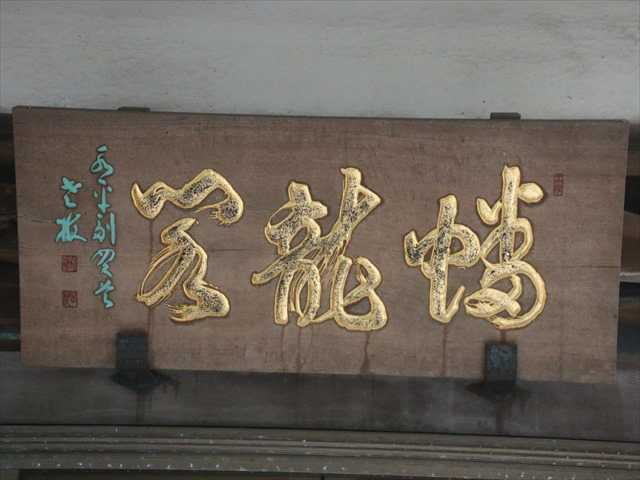

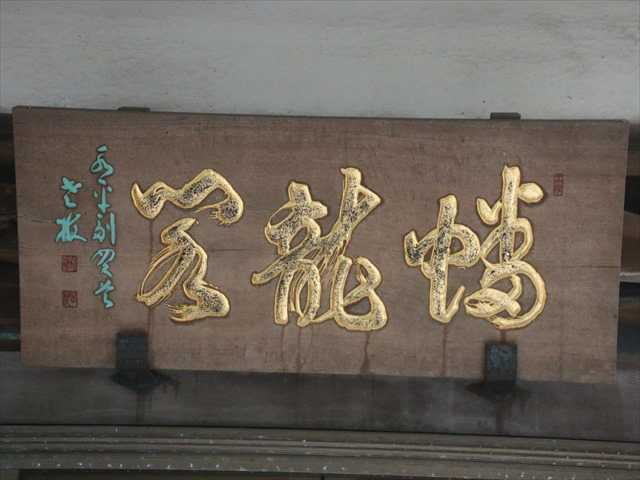

本堂の左側に建つ「蟠龍〇」、左には「翠龍 永代供養塔」。

扁額には「蟠龍〇」と。

龍骨堂は高床式になっている。

右側に本堂。

境内の西側奥は墓地になっており、更に奥は芙蓉カントリー俱楽部のコースになっている。

コースから打ち込まれないように高いネットが張られている。

境内と墓地との間の通路。

根元が太くなった珍しい木。

木柱には「藤沢市保存樹木 主な樹種 クス」と。

保存樹木のクスノキであろうか。

後方には龍骨堂。

境内の南側に阿弥陀像を中心に多くの墓石が並んでいたが無縁仏か。

阿弥陀像の背後には「慶雲院淨戒〇」。

中央に「開山之〇」と。

歴代上人の墓所から北側に建つ本堂を見下ろす。

右奥に寺務所、左に龍骨堂。

輪光背を持つ観音菩薩立像。右奥に龍骨堂。

龍骨堂の左下に小さな社があったが説明板がなく・・・。

社をズームアップ。

社の右側に立つ石仏。

同左側に立つ石仏。どれも移設してここに集められたようだが。

木の右下には「為先祖代々菩提 施主大竹○○」とあった。

龍骨堂を見上げる。

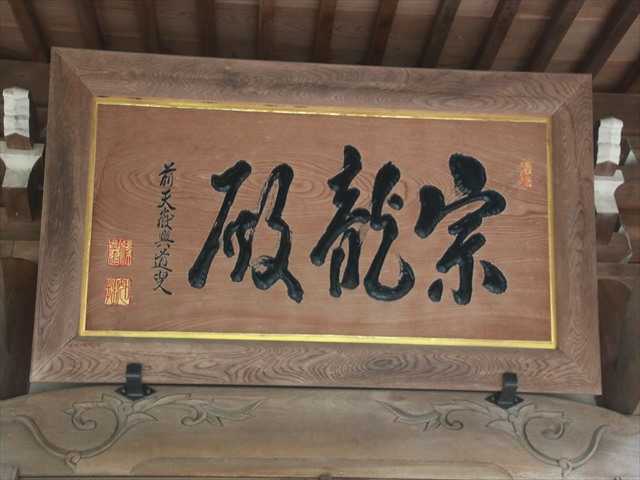

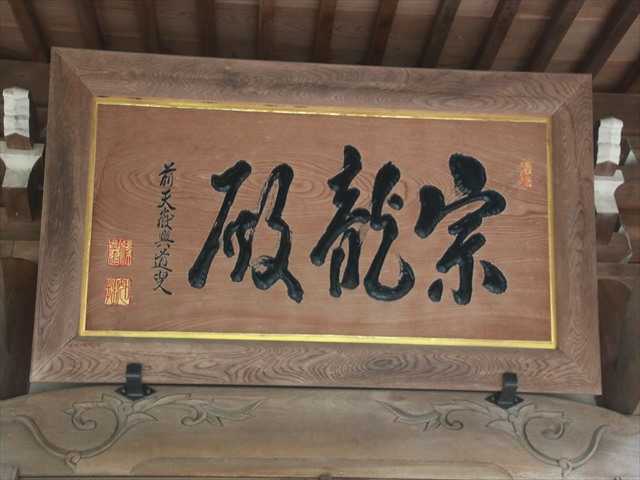

龍骨堂の扁額「宗龍殿」。

龍骨堂から北側に本堂を見下ろす。

龍骨堂から東方向の駐車場、イチョウの木を見る。階段下には大きな宝篋印塔。

龍骨堂の前に立つ宝篋印塔

寛政八年(1796)、十九世大温知暾のときに建立されたものである。

川越城主の武運長久、天下泰平、五穀豊穣、西国・坂東・秩父札所の観世音供養など

をために法華経一千部を漸読した祈念碑。

境内中央に堂々と立つ大イチョウで、秋には知る人ぞ知るイチョウの名所であると。境内の手

入れをしている人の話では、午後2時頃が陽が当たり一番綺麗だと。この秋は撮影に挑戦。

参道にある太鼓橋を渡り山門へ。参道には八重桜の絨毯。

宗賢院の山門を後にする。

16:45

普段は通行止めになっている冠木門。

参道にあった藤沢市のマンホール蓋。

市の木クロマツをデザイン。こちらは市章の下に「おすい」の 文字が入っている。

ー 続く ー

4月19日(水) 16:25

参道を進むと右側に建つ「宗賢院寺務所」。

寺宝に大庭景親の陣釜とされる茶釜や、面山老師自筆の『相州養命寺記』一巻、「相州大庭荘」

の扁額が伝えられている。

宗賢院の裏手には、大庭御厨の経営を行った大庭景親の居館があったものと考えられている。

宗賢院寺務所の表札

寺務所の前に置かれた石像。

参道を進むと正面に大きな宝篋印塔が立っていた。

宝篋印塔の前には地蔵菩薩石像が二体。かつてはこの間に大師像が露座で置かれていたが。

宝篋印塔の横に「宗賢院」の説明板。

蟠龍山と号し曹洞宗の寺院で、永正二年(1505)に開創され開山虚堂玄白です。慶安三年(1649)

三代将軍家光のとき寺領十石の御朱印を賜わり十七箇寺の末寺がありました。

本堂前の竜骨堂にまつってある竜骨は雨乞いの霊験あらたかであると有名でかんばつになると

近くの村から借りる人が多かったといわれています。

宗賢院本堂

本尊は「釈迦如来」。

本堂の扁額「蟠龍山」。

本堂前から振り返り龍骨堂を見る。

また木立の中に十三重塔。

龍骨堂

幕末頃に納められたという「龍骨」を安置する堂である。

筑波山中で発見されたものといわれ、夏の旱魃のときに水中にひたして雨を祈ると、必ずその

ご利益があったといわれ、大正年間頃まで、近隣の村から龍骨を借りにきていたという。

本堂左前には、大師像と社の中には六地蔵。

かつては大師像は宝篋印塔の前に置かれていたが移設されたようだ。

六地蔵が並ぶ。

本堂の左側に建つ「蟠龍〇」、左には「翠龍 永代供養塔」。

扁額には「蟠龍〇」と。

龍骨堂は高床式になっている。

右側に本堂。

境内の西側奥は墓地になっており、更に奥は芙蓉カントリー俱楽部のコースになっている。

コースから打ち込まれないように高いネットが張られている。

境内と墓地との間の通路。

根元が太くなった珍しい木。

木柱には「藤沢市保存樹木 主な樹種 クス」と。

保存樹木のクスノキであろうか。

後方には龍骨堂。

境内の南側に阿弥陀像を中心に多くの墓石が並んでいたが無縁仏か。

阿弥陀像の背後には「慶雲院淨戒〇」。

中央に「開山之〇」と。

歴代上人の墓所から北側に建つ本堂を見下ろす。

右奥に寺務所、左に龍骨堂。

輪光背を持つ観音菩薩立像。右奥に龍骨堂。

龍骨堂の左下に小さな社があったが説明板がなく・・・。

社をズームアップ。

社の右側に立つ石仏。

同左側に立つ石仏。どれも移設してここに集められたようだが。

木の右下には「為先祖代々菩提 施主大竹○○」とあった。

龍骨堂を見上げる。

龍骨堂の扁額「宗龍殿」。

龍骨堂から北側に本堂を見下ろす。

龍骨堂から東方向の駐車場、イチョウの木を見る。階段下には大きな宝篋印塔。

龍骨堂の前に立つ宝篋印塔

寛政八年(1796)、十九世大温知暾のときに建立されたものである。

川越城主の武運長久、天下泰平、五穀豊穣、西国・坂東・秩父札所の観世音供養など

をために法華経一千部を漸読した祈念碑。

境内中央に堂々と立つ大イチョウで、秋には知る人ぞ知るイチョウの名所であると。境内の手

入れをしている人の話では、午後2時頃が陽が当たり一番綺麗だと。この秋は撮影に挑戦。

参道にある太鼓橋を渡り山門へ。参道には八重桜の絨毯。

宗賢院の山門を後にする。

16:45

普段は通行止めになっている冠木門。

参道にあった藤沢市のマンホール蓋。

市の木クロマツをデザイン。こちらは市章の下に「おすい」の 文字が入っている。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢市歴史散策] カテゴリの最新記事

-

藤沢市大庭地区のフジを愛でにー8、大庭城… 2023.06.06

-

藤沢市大庭地区のフジを愛でにー7、熊野神… 2023.06.05 コメント(2)

-

藤沢市大庭地区のフジを愛でにー6、臺谷戸… 2023.06.04

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.