読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20

読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15

読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16

読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5

映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6

[映画 イタリアの監督] カテゴリの記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

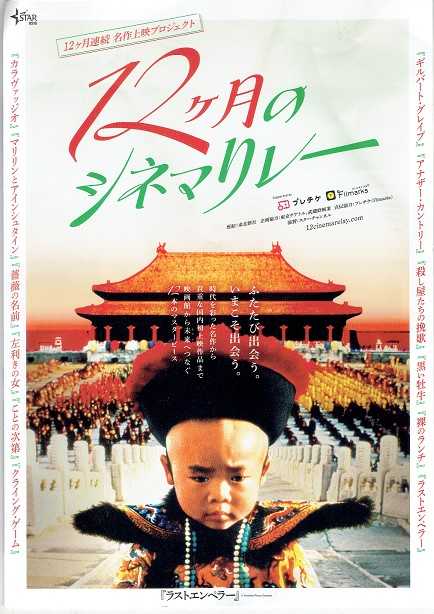

ベルナルド・ベルトルッチ「ラストエンペラー」元町映画館no169

ベルナルド・ベルトルッチ「ラストエンペラー」元町映画館 「12ヶ月のシネマリレー」の2023年4月のプログラムはベルナルド・ベルトルッチの「ラストエンペラー」でした。このシリーズのチラシの表紙になっている作品です。いわずと知れた傑作映画ですね。テレビでも、何度もやった作品のようです。ところがぼくは今回が初見なのですね(笑)。見たような気がしていたのですが、見終えて、「やっぱり、初めてだ!」 まあ、ちょっと、あてにならない節はないこともないのです。甘粕大尉を演じた坂本龍一の姿に、なんとなく見覚えがある気がしたんですね。でも、まあ、もし、見たことがあったとしても、初めて見たような静かな感動で見終えました。 いまさら、あれこれ言うのもなんですが、個人的には坂本龍一の追悼映画として見たということもありました。「ああ、これが坂本龍一なんだな!」 テーマ音楽を聴きながら感慨に浸りました。一瞬でしたが、彼の顔のアップのシーンもありました。「ああ、この人もいなくなったんだなあ・・・」 まあ、ボクだからの感じ方、見方なのかもしれませんが、映画そのものが、こんなふうに感慨に浸っていられる、そういうゆったりしたテンポだったのが好ましかったですね。 映像は、宮殿や広場の人間の数が、なんというか、スケールの大きな映画をイメージさせますが、閉じ込められた宮殿の奥で「コオロギ」を愛していた少年が60年の波乱の歳月を生きて、コオロギに生まれ変わるというお話の作り方で、いかにも「これぞ映画!」 という納得の結末でした。 ボクにとっては、好きな時代を舞台にしていることもあって、気づいたことかもしれませんが、あたかも歴史をなぞっているかのようですが、すぐわかることでいえば、たとえば、溥儀と初めて謁見し、後継を指名した、あの、西太后のその場での死とか、服毒死が有名な甘粕大尉の拳銃自殺とかのように「こっちのほうが面白いで!」 とでもいうような劇的なイメージを、入念に仕込んでいる脚本にも「映画!」を感じて面白かったですね。 まあ、60歳の庭師、溥儀を演じたジョン・ローンと子役たちに拍手!ですね。それから坂本龍一、ベルナルド・ベルトルッチには、もちろん拍手!でした。 それにしても、かなりなタイミングな上映で、映画館も、なかなか盛況でしたね。でも、まあ、老人ばかりというのは変わらないですけどね。監督 ベルナルド・ベルトルッチ製作 ジェレミー・トーマス脚本 ベルナルド・ベルトルッチ マーク・ペプロー エンツォ・ウンガリ撮影 ビットリオ・ストラーロ美術 フェルナンド・スカルフィオッティキャストジョン・ローン(愛新覚羅溥儀)リチャード・ヴゥ(溥儀3歳)タイジャー・ツゥウ(溥儀8歳)ワン・タオ(溥儀15歳)ジョアン・チェン(婉容)ピーター・オトゥール(レジナルド・ジョンストン)坂本龍一(甘粕正彦)ビクター・ウォン(陳宝琛=溥儀の教育係))マギー・ハン(川島芳子)リサ・ルー(西太后)1987年・163分・PG12・イタリア・イギリス・中国合作原題「The Last Emperor」日本初公開1988年1月23日2023・04・24-no056・元町映画館no169

2023.04.25

コメント(0)

-

ジッロ・ポンテコルボ「アルジェの戦い」シネマ神戸no5

ジッロ・ポンテコルボ「アルジェの戦い」シネマ神戸 ここのところの、あたたかい好天続きに気をよくしていましたが、今日はうって変わって朝から雨です。こういう日は活動力ゼロになるシマクマ君ですが、今日はCinemaKOBEの「アルジェの戦い」の最終日です。監督はジッロ・ポンテコルボ、確かイタリアの人です。億劫を奮い立たせて出かけました。 来た甲斐がありました。最高!でした。街の寒さを忘れる興奮でした。 1966年の映画で、その年のベネチア映画祭で金獅子賞の作品です。テレビの洋画劇場でも放映されたことがあるらしいので、案外知られているかもしれない作品すが、ぼくには50年前に、どこかの団体の自主上映で見た記憶だけがありました。 ストーリーも映像も記憶にありませんが、ドキュメンタリー映画だと思い込んでいました。実際の映画は、たしかにドキュメンタリーのタッチではありますがドラマでした。 フランスの植民地だったアルジェリアの独立闘争を描いていた作品で、舞台はアルジェリアの港町カスバです。 民族解放戦線(アラビア語:جبهة التحرير الوطني、フランス語:Front de Libération Nationale)FLNの銃や爆弾によるテロ、フランスの警察、軍による取り締まり、拷問、ギロチンによる死刑のシーン、フランス系住民によるアラブ系住民に対する蔑視、差別、迷路のように入り組んだカスバ街とそこで暮らす民衆の姿、それぞれを描いたシーンは「ドラマ」であることを忘れさせる迫力でした。ドキュメンタリーだと誤って記憶していた自分に納得しました。 映画は民族解放戦線の幹部であった4人の男の死を描いていていて、写真は、中でも武闘派の一人ですが、印象に残ったのは画面に登場するアルジェリアの民衆、フランス系の市民たちの「眼」でした。テロを組織し実行する主人公たちや、それを鎮圧するフランス軍の指導者たちの表情は、いってしまえば演劇的ですが、その他大勢の人たちの表情は、それぞれ「恐れ」、「いらだち」、「怒り」、「哀しみ」のどれなのかを確言することはできません。そういう「目」だとしか言いようのない表情で、映画が描く出来事を支えていました。 この映画から10年あまり後にエドワード・サイードが「オリエンタリズム」(平凡社ライブラリー)で批判したヨーロッパの視線が、この作品では如実に描かれているのを感じました。 金獅子賞を取ったベネチア映画祭でフランソワ・トリュフォー以外のフランス系の人たちが「反フランス」映画だとして、全員退席したというエピソードがあるそうですが、シーンに映し出される表情が「植民地主義」の正当性を完膚なきまでに批判していることは明らかで、フランス系の人びとにとっていたたまれなくなる作品だったでしょうね。 それにしても、今どき、この映画を上映してくれたCinemaKOBEに拍手!です。この映画館は、こういう珍しい作品をやってくれるのですが、館内に「喫煙室」があるというのも今どき珍しい映画館です。がんばって続けてほしいですね。 そういえば、帰り道で思い出しました。この映画のラストシーンは1962年のアルジェリア民主共和国の独立の様子ですが、それを承認したド・ゴール大統領に対するフランスの右派による暗殺計画については「ジャッカルの日」(角川文庫)というフレデリック・ファーサイスの傑作小説と、それを映画化したフレッド・ジンネマンの同名の名作がありましたね。 「民族自決」と「反コロニアリズム」、「ポストコロニアリズム」は20世紀後半の常識になりましたが、「覇権主義」、「帝国主義」は本当に顧みられたのでしょうか。 まあ、「コロナ騒ぎ」に加えて、新たな戦争まで始まりました。国家や民族に関してインチキ臭い物言いが横行していますが、映画が見せてくれた視線を忘れたくないですね。 それにしても、シマクマ君はこういう映画が好きですねえ。20代のころからそれは変わらないようです(笑)。監督 ジッロ・ポンテコルボ製作 アントニオ・ムース ヤセフ・サーディ脚本 ジッロ・ポンテコルボ フランコ・ソリナス撮影 マルチェロ・ガッティ美術 セルジオ・カネバリ編集 マリオ・セランドレイ マリオ・モッラ音楽 エンニオ・モリコーネ ジッロ・ポンテコルボキャストジャン・マルタンヤセフ・サーディブラヒム・ハギアグトマソ・ネリファウジア・エル・カデルミシェル・ケルパシュ1966年・121分・イタリア・アルジェリア合作原題「La Battaglia Di Algeri」配給:コピアポア・フィルム日本初公開:1967年2月25日2022・03・18-no37・シネマ神戸no5

2022.03.20

コメント(0)

-

ジャンフランコ・ロージ「国境の夜想曲」シネ・リーブル神戸no135

ジャンフランコ・ロージ「国境の夜想曲」シネ・リーブル神戸 ジャンフランコ・ロージ監督の「国境の夜想曲」という作品を見ました。3年以上の歳月をかけ、イラク、シリア、レバノン、クルディスタンの国境地帯を、一人で旅しながらこの映画を撮影した作品だそうです。 ジャンフランコ・ロージという監督の作品は、もちろん初めてでした。ナレーションだったか字幕だったか覚えていませんが、上に書いた作品の制作過程が、少しだけ解説されて、ドキュメンタリーだと気づきました。 兵士でしょうか、小隊ごとに掛け声をかけながらランニングしているシーンで始まりました。夕暮れ時の練兵場のようです。繰り返し聴こえてくるかけ声と足音が耳に残りました。 国境の要塞。女たちの集まる集会所。たむろする兵士。子供たちのあどけないおしゃべり。葦がうっそうと茂っている水辺に小さな船を出す男。男が撃ち落とした獲物を少年が犬のように探しに走る狩場。 朝まだきの薄闇の中の輝く水平線。日が落ちてだんだん暗くなっていく夕暮れ。その向こうに、少し明るさの残っている地平線。 黄昏時っていいますが、まさしく「たそがれ」、「誰ぞ彼(たそがれ)」、「彼は誰(かはたれ)」の中に少年が立っています。 映像が、ただの羅列、イメージの重ね合わせに見えてコンテキストがとらえきれません。そんなふうな困惑の中で見ていたのですが、どこかの国境シーンを見ながら、ハタと膝を打ちました。「カメラの主が旅をしているんだ。」 国境から国境へ旅を続けている人間がいて、彼だか、彼女だかが、漫然とではなく、「ああ。これは!」と思ったシーンが映像に残されているようです。 そこには継続的な時間の流れはありません。夕暮れ、夜明け、「たそがれ」の光景が、時間の流れを断ち切ったかのような美しさで映し出されますが、同時に不安が刻まれていくシーンが繰り返しあらわれてきます。 たとえば、ポスターにある印象的な少年の表情は、映像としてみる限りは、一瞬にして過去のものになっていくのですが、旅を終え、映像を編集している監督自身の脳裏に、フラッシュバックのように浮かぶ光景の中に、少年の目の哀しさが際立っていたことは間違いないことだと思いました。 息子の死を嘆く女たちの愁嘆。自動小銃がおもちゃのような子供たちの日常。家族を人質にとられた女の叫び。隊列を組みグランドを走る兵士。 犬になって今日の食い扶持を稼ぐために道端に立つ少年の目が見ていたのは「未来」なのでしょうか。映画を見終えた夕暮れの帰り道、繰り返し、繰り返し、浮かんでくるのは少年の眼差しでした。平和な町のたそがれを歩いていながら、あの少年になんと声をかければいいのか、そんな、どうにもならない苛立ちも浮かびます。 ただでさえ、世界はこんな様子だというのに、戦争を始める権力者がいて、いいの、悪いのと、陰謀論だの、地政学だのを口にする、他人事に浮かれる陽気な世界があります。 「どんな場所でも、どんな夜でも、必ず朝は来る」のでしょうか。 カメラ一つ持って、国境から国境へ、おそらく命がけで歩いたジャンフランコ・ロージというイタリア人に拍手!でした。 それから、今も道端に立って遠くを見つめている少年たちに拍手!です。監督 ジャンフランコ・ロージ撮影 ジャンフランコ・ロージ編集 ヤーコポ・クアドリ ファブリツィオ・フェデリコ2020年・104分・イタリア・フランス・ドイツ合作原題「Notturno」2022・02・12-no17・シネ・リーブル神戸no135

2022.02.17

コメント(0)

-

ロベルト・ロッセリーニ「イタリア旅行」元町映画館no109

ロベルト・ロッセリーニ「イタリア旅行」元町映画館 「現代アートハウス入門 vol 2」の第7夜、最終回のプログラムはロベルト・ロッセリーニ監督の「イタリア旅行」でした。プログラムを見た最初から「これは!」という気合で見る予定でした。1953年の作品ですが、ロッセリーニ監督が奥さん(?)のイングリッド・バーグマンを撮った作品です。 イングリッド・バーグマンは40年前に映画に熱中していたころ何本か見たなという程度で、最近お目にかかった記憶はありません。そりゃあそうですね80年代には亡くなっていらっしゃるわけですから。そういえば、この映画のころに、彼女はロッセリーニの奥さんだったはずですが、記憶違いですかね。 映画は、ヘンテコな印象の作品でしたね。ゴダールだかが、「自動車と二人の男女とがいれば映画は撮れる」とかいったそう、ホントにそんな映画でした。 自動車に二人の人間が乗っていて、どこかを旅している様子ですが、運転している女性はサングラスをしていて前方を見ています。助手席の男は寝ているようです。自動車からホテルに移っても、二人の視線というか、見ているものがちぐはぐで、見ていてオロオロする気分でした。なんか旧婚旅行のようなのですが、いやはや、これは大変だという様子です。 二人とも、見ているものと見ようとしているものがチグハグなのですが、目と心がズレていることを見せて、人と人がすれ違いあっている様子を見事に映し出していました。凄いものです。 まあ、何年も連れ添うということが理解を深めるのではなくて、諦めを納得するというのが男と女なのかもしれませんが、それにしても殺伐としたというか、若い人が見るとどう思うのかなという展開でしたが、まあ、とどのつまりはどうなるのかは見てのお楽しみですね(笑)。自分の「奥さん」にこんな夫婦関係を演じさせるとはさすがロッセリーニですね。 そのロッセリーニ監督の勇気と、理知的な美貌で、不安といら立ちを見事に演じたイングリッド・バーグマンに拍手!でした。 それにしても美しい人ですねえ(笑)。監督 ロベルト・ロッセリーニ脚本 ヴィタリアーノ・ブランカーティ ロベルト・ロッセリーニ音楽 レンツォ・ロッセリーニ撮影 エンツォ・セラフィン編集 ジョランダ・ベンヴェヌーティ衣装 フェルナンダ・ガッティノーニキャストイングリッド・バーグマン(キャサリン・ジョイス)ジョージ・サンダース(アレクサンダー・夫)マリア・モーバン(マリー)アンナ・プロクレメル(娼婦)パウル・ミュラー(ポール・デュモン)1953年・83分・イタリア原題「Viaggio in Italia」2021・12・17‐no133・元町映画館(no109)

2022.01.23

コメント(0)

-

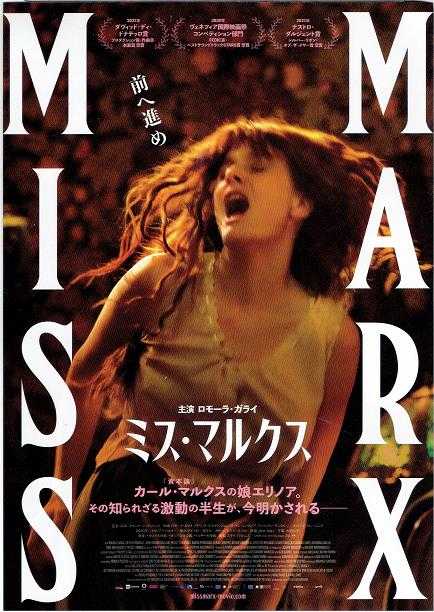

スザンナ・ニッキャレッリ「ミス・マルクス」シネ・リーブル神戸no123

スザンナ・ニッキャレッリ「ミス・マルクス」シネ・リーブル神戸 予告編を見ていて「インターナショナル」が、ちょっとロック調な編曲で聞こえてきて「おっ、インターや」とか思ってやってきました。 この歌はフランス語では「L'Internationale」というそうですが、パリ・コミューンあたりで歌われ始めた歌だそうです。今年2021年の夏に見たのですが、スペイン市民戦争を舞台にした「ジョゼップ 戦場の画家」というアニメの中で「ワルシャワ労働歌」という歌が歌われていて、まあ、懐かしさの余りだと思いますが、思わず涙したのですが、二匹目のどじょうを狙ってやってきたというわけです。 カール・マルクス、この名前を聞いてワクワクするなんて言う人は、まあ、研究者ならいざ知らず、いくら若くても還暦ゴールを切った人ばかりだろうと思いますが、その中でも若いほうだと自賛しながら、結構ワクワクしてやってきました。「マルクスの娘かあ!?あんまり幸せな人生だった気はしないなあ」そういう関心もありました。 スザンナ・ニッキャレッリというイタリアの女性の監督の作品でした。映画の構成の骨として、ショパンのようなクラッシク音楽、インターナショナルのような労働歌、ダウンタウンボーイズが歌うロックミュージックの三通りの音楽を使っているところが独特でしたが、展開がパターン化してしまったという感じがしました。 問題の「インターナショナル」は、映画のなかでは伴奏なしで素朴に歌われていて、印象的ではあるのですがインパクトに欠けるきらいがあったと思いました。 映画は、例えば子供たちに重労働を課す、19世紀の「原」資本主義の社会に異議を唱える社会主義者「ミス・マルクス」の不幸を現代的なフェミニズムの観点から描いているところが新しいと思いました。 もっとも、彼女の周囲の「男性」たち、父マルクスから、夫エイブリングに至るまで、全員、立つ瀬なしというか、まあ、時代の人たちなのですが、そのことが、かえって1970年代の女性解放運動がすでに指摘していた問題が、何一つ解決していない「現代」を浮き彫りにしている印象でした。 ホント、どうなっているのでしょうね。 社会主義者として生きることを運命づけられているかに見える「ミス・マルクス」の孤独を美しく、気高く演じたロモーラ・ガライに拍手!でした。監督 スザンナ・ニッキャレッリ脚本 スザンナ・ニッキャレッリ撮影 クリステル・フォルニエ美術 アレッサンドロ・バンヌッチ イゴール・ガブリエル衣装 マッシモ・カンティーニ・パリーニ音楽 ガット・チリエージャ・コントロ・イル・グランデ・フレッド ダウンタウン・ボーイズキャストロモーラ・ガライ(エリノア・マルクス:マルクスの三女)パトリック・ケネディ(エドワード・エイヴリング:夫)ジョン・ゴードン・シンクレア(フリードリヒ・エンゲルス)フェリシティ・モンタギュー(ヘレーネ・デムート:マルクス家の家政婦)2020年・107分・PG12・イタリア・ベルギー合作原題「Miss Marx」2021・10・15‐no95 シネ・リーブル神戸no123Susanna Nicchiarelli 1975年、イタリア・ローマ生まれ。短編映画やドキュメンタリー映画を数本監督した後、2009年に『コズモナウタ 宇宙飛行士』で長編監督デビューを果たし、ヴェネツィア映画祭コントロカンポ・イタリアーノ部門で受賞、ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞で新人監督賞にノミネートされる。

2021.10.19

コメント(0)

-

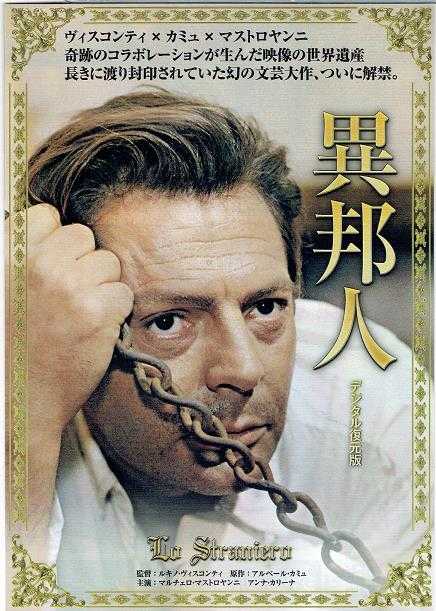

ルキノ・ビスコンティ「異邦人」シネ・リーブル神戸no104

ルキノ・ビスコンティ「異邦人」シネ・リーブル神戸 ルキノ・ビスコンティという名前を見てときめきました。「山猫」(63)「熊座の淡き星影」(65)「地獄に堕ちた勇者ども」(69)、「ベニスに死す」(71)、「ルードウィヒ 神々の黄昏」(72)、「家族の肖像」(74)「イノセント」(76)。大学生になって、やり残した宿題のように突きつけられて、いえいえ、自分でそう思っただけで誰も突き付けたりはしなかったのですが、一生懸命見て回った天才監督の作品群です。 実際に、封切りで見たのは「家族の肖像」と「イノセント」だけで、あとは、名画座巡りで見ました。見!見た! と口ではいいながら、話の筋を覚えているわけでもありませんから、どうしようもないのですが、バート・ランカスターとかヘルムート・バーガーとか、アラン・ドロン、クラウディア・カルディナーレとかいう名前も顔も浮かんで来ますから、やっぱり見たのでしょうね。 で、シネ・リーブルのチラシ台でこのチラシを見つけて、これは見ていないと確信できたのですから、見ないわけにはいきません。だいたい、アルベール・カミュの「異邦人」が映画になっていることすら知りませんでした。そう、今回、見たのは「異邦人」です。 予審判事が弁護人の必要をムルソーに訊くところから始まりました。ムルソーは「事件の原因は一言で説明できる」とうそぶき、弁護人の必要性を否定します。 そこからムルソーによって引き起こされた、あの、あまりにも有名な「太陽がまぶしかったから」起こった殺人事件の回想シーンが始まります。 母の死と葬儀。行きずりの女性との偶然の出会いと奔放な性的関係。かさぶただらけの老犬を失う老人の悲哀。そして、衝動的に起こる殺人。 ここまで、見ていて、監督が何を描きたいのかよくわかりませんでした。一応、原作は知っているわけで、確かにムルソーの生活をなぞってはいるのですが、ある種の困惑の気分でした。 で、後半に入り、裁判のシーンのあと、死刑を宣告されたムルソーと彼のもとにやってくる司祭の会話のシーンを聞きながら、ようやくドキッとしました。 ムルソーと恋人や友人たちとの、延々と繰り返される「行きがかり上の」理由しかない日常に、どうすれば「輪郭」を与えられるのか、そう考えたビスコンティは「内省」の判断基準そのものを持たない「人間」を「神の罪人」として問い詰めながら、結局、どこまで行っても「行きがかり上」でしかないことを、「人間の普遍性」として「観客」に突きつけているかのようです。 司祭との対話の不可能性がクローズアップされる結末は、いかにもキリスト教の宗教文化の中での「内省」の在り方を示唆していて興味深いのですが、ぼくが「リアル」を感じていたのは別のことでした。ここまで、映画を観てきて「何をやっているんだ?!」と感じていたムルソーや、その友達たちの社会の描写が、あの頃の自分自身の生活を描いていることジワジワと思い出していたのでした。 カミュの「異邦人」を読んでいたあの頃、「デラシネ」とか「モラトリアム」とかいう言葉がはやっていました。当事者であったはずのぼくは、その言葉のニュアンスに「肯定的」になったことはありません。しかし、否応なく「自分たち」のことをさしていることは否定できませんでした。 1970年代に20代で、学生生活を送っていたぼく自身の「無軌道」で「無責任」な「あてのない生活」は、「デラシネ」、根無し草であり、「モラトリアム」、執行猶予そのものでした。ちょっと大げさかもしれませんが、偶然、「人を殺さなかった」に過ぎない生活だったのかもしれません。そんなふうに、カミュの「異邦人」は、あのころ、リアルでした。おもしろいことに、67歳になった今、目の前の映画の中のムルソーもリアルでした。まあ、マストロヤンニが、結構おっさんなところに、ふーん?という感じを持っただけです。40年たっても根無し草のたよりなさは、なかなか消えるものではないようです。 ところで、この映画が突き付けてくる、「殺人の罪を罪として理解する」 ということは、当たり前のようですが、実はかなり難しい問題なのだと思います。「なぜ人を殺してはいけないのですか?」 という子供の問いを巡って、NHKだったかで大騒ぎになったことがありましたが、まあ、ぼくが知らないだけかもしれませんが、誰からも確たる解答がなされた様子がなかったのではなかったでしょうか。そのうえ、話題にしている「大人」たちが「解答」を知っているから驚いていたのかどうか、かなり疑わしいというのが、ぼくの印象でした。 そういえば、機会があって、現代の女子大生たちに、その質問をしたことがありますが「法律で決まっているから」という答えが大半でした。 考えたこともないし、考えたとしても「解答」のない問題は「形式化」されていく典型のような答えですが、「大人」とか「社会人」であることの自覚を支えるのは「罪と罰」の共同幻想に馴致することだとでも言わんばかりの、まじめな女子学生たちの答えを聞きながらポカンとしながら考えこみました。 ひょっとしたら、ムルソーが「わからない」ことを凝視しながら「死」を選んだ「問い」は、あれから40年、誰もまともに答えないまま放置されているのではないでしょうか。 ビスコンティがマストロヤンニにスクリーンのこっち側を凝視させたことで、そこにあることを突き付けた「空虚な闇」は、ぼくには、相変わらずリアルでしたね。 さすがビスコンティですね。拍手!監督 ルキノ・ビスコンティ製作 ディノ・デ・ラウレンティス原作 アルベール・カミュ脚本 スーゾ・チェッキ・ダミーコ エマニュエル・ロブレ ジョルジュ・コンション撮影 ジュゼッペ・ロトゥンノ音楽 ピエロ・ピッチオーニキャストマルチェロ・マストロヤンニ(ムルソー)アンナ・カリーナ(マリー:恋人)ベルナール・ブリエ(弁護人)ブルーノ・クレメルブ(司祭)ジョルジュ・ジェレ(レイモン:隣人)1968年・104分・G・イタリア・フランス合作原題「Lo straniero」日本初公開:1968年9月21日2021・06・14-no54シネ・リーブル神戸no104

2021.08.06

コメント(4)

-

フェデリコ・フェリーニ「8 1/2」元町映画館no64

フェデリコ・フェリーニ「8 1/2」元町映画館 最近映画を見ていて、不思議に思うことがあります。最後まで見終わって、結局、何のことかわからないのに、なんだか妙に面白かったりするのは、なぜなんだろうということです。たとえば、上のシーンは、今回見たフェリーニの「8 1/2」で、マストロヤンニが帽子をかぶって風呂に入っているシーンですが、これって何なんでしょうね。 フェデリコ・フェリーニの特集ということで、2020年の10月から11月にかけて、フェリーニの映画を数本見ました。初めて見るものもありましたが、40年ほど前に見たことがあるはずの作品も数本ありました。 大学新聞の編集室にたむろしていた、まあ、後に医者になった友人が「『8 1/2』見たか?すごいぞ。」 と騒いでいたことを今でも覚えていますが、その頃、初めて見ました。 神戸で地震があったころ、ビデオで映画を見ることに凝った時期もあって、繰り返し見たものもありました。 ボクにとって、「8 1/2」という映画は、そういう映画なのですが、今回も見終わって、やっぱり、何のことかわからないままでしたが、見ていて、妙に「可笑しい」と思ったことを、今回、感じたのか、以前感じたことを思い出したのかわかりませんが、感じながら見ていました。 20代の頃どう思ったのかは忘れましたが、マストロヤンニの扮するグイドという主役の映画監督が「どうしようもないやつ」なのですが、その、自分が「どうしようもないやつ」だということが分かっているグイドの現実と、彼の頭のなかとが分け隔てなく映像化されている様子で、思いっきりハチャメチャな展開だということは記憶の通りでした。 さまざなカメラ・アングルが曲芸のように使われている印象で、そうした工夫に、ある種、フェリーニという監督の「自己言及」的な視線の、何といったらいいのかよくわかりませんが、「奇怪さ」のようなものを感じました。 最後の有名なセリフ「人生はお祭りだ」に対しても、また、そのセリフとともに繰り広げられる、あまりにも有名なダンスのシーンにも、驚きや共感というよりも、やはりうまく言えませんが、あまりにも素朴な内面凝視の「いたいたしさ」ような印象が浮かんできて、むしろ、そのことに驚いてしまいました。 こうした感想は、どうも、ぼく自身の「老化」と関係がありそうですが、この映画には、最終的に「死」への希求が描かれようとしていたのではないか、というのが帰り道で考えたことですが、それもまた、何だか辛い感想でした。 それにしてもフェリーニもマストロヤンニもとっくの昔にこの世の人ではないのですね。2020年の新作でアヌーク・エーメや、フェリーニの映画には出ていませんがカトリーヌ・ドヌーヴが新しい映画に出ているのですから、いやホント「女は強し!」なのでしょうかね(笑)。監督 フェデリコ・フェリーニ製作 アンジェロ・リッツォーリ原案 フェデリコ・フェリーニ エンニオ・フライアーノ脚本 フェデリコ・フェリーニ トゥリオ・ピネッリ エンニオ・フライアーノ ブルネッロ・ロンディ撮影 ジャンニ・ディ・ベナンツォ美術 ピエロ・ゲラルディ衣装 ピエロ・ゲラルディ音楽 ニーノ・ロータキャストマルチェロ・マストロヤンニ(グイド・アンセルミ)アヌーク・エーメ(ルイザ・アンセルミ)サンドラ・ミーロ(カルラ)クラウディア・カルディナーレ(クラウディア)1963年・140分・イタリア・フランス合作原題「Otto e Mezzo」配給:コピアポア・フィルム日本初公開:1965年9月26日2020・11・06元町映画館no64

2020.12.11

コメント(0)

-

フェデリコ・フェリーニ「魂のジュリエッタ」元町映画館no60

フェデリコ・フェリーニ「魂のジュリエッタ」元町映画館 映画.com フェリーニ映画祭の企画の1本です。今回の企画で、初めて見たフェリーニの作品でした。フェリーニとしては、傑作「道」から10年たって撮った作品で、主役のジュリエッタ役を監督自身の「妻」であるジュリエッタ・マシーナが演じている作品でした。 映画館はかなり込み合っていましたが、まあ、人のことはいえませんが、いつもの通り「前期高齢者の集い」でした。中々見ることができない作品なので、皆さん狙っていらっしゃった雰囲気です。 映画は不思議といえば不思議な話で、まず、映し出される映像が不思議でした。夫の浮気を疑う、中年にさしかかった妻の苦悩の胸中を描いた映画ですから、まあ、そうなるのであろうか、とも思うのですが、「ファンタジック」とも言えないし、「おどろおどろしい」わけでもない世界が繰り広げられるのですが、案外、退屈はしませんでした。ジュリエッタの、いわば深層心理が、荒唐無稽ともいえるシーンの重ね合わせで描かれています。 現実の場では霊媒師のような役割だったと思うのですが、深層心理の中で、天使なのか悪魔の使いなのかわからない役を演じるのが、上の写真の右側の女性で、サンドラ・ミーロという女優さんです。左に立っているのが主人公のジュリエッタ役のジュリエッタ・マッシーナですね。 この二人の、顔立ちやスタイルはもちろんのことですが、メーキャップといい、衣装といい、実に対照的な姿が、妙に印象に残りました。わけのわからない世界の中を、ただ一人だけ「現実」の意識を具象化したかのような、おばさん然としたジュリエッタが歩きまわるのといった印象です。彼女の苦悩の「哀れさ」はそこに現れていると思いました。 作り手のフェリーニが、そこに何か意図をこめているのか、いないのか、そのあたりはわかりませんが、もし、今、この作品が新作として劇場にかかれば、物議をかもすことは間違いないでしょうね。 率直に言えば、「ええー? この夫婦ヤバいんじゃないの?」 ということになるでしょうか。まあ、そういう意味でも不思議な映画でした。 ああ、それから、この映画で主役だったジュリエッタ・マシーナは、あの「道」のジェルソミーナですね。「道」から10年後の映画なのですが、それにしても、あの年齢不詳の、少女なのか、大人なのかわからなかった女優の変貌ぶりでした。 映画の途中でうすうす気付いたのですが、目を疑いましたね。監督 フェデリコ・フェリーニ製作 アンジェロ・リッツォーリ原案 フェデリコ・フェリーニ トゥリオ・ピネッリ脚本 フェデリコ・フェリーニ トゥリオ・ピネッリ エンニオ・フライアーノ ブルネッロ・ロンディ撮影 ジャンニ・ディ・ベナンツォ衣装 ピエロ・ゲラルディ音楽 ニーノ・ロータキャスト ジュリエッタ・マシーナ(ジュリエッタ・ボルドリーニ) サンドラ・ミーロ(スージー/イリス/ファニー) マリオ・ピス(ジュリエッタの夫) シルバ・コシナ(シルバ)1964年・144分・イタリア・フランス合作原題「Giulietta degli spiriti」 日本初公開:1966年11月19日2020・10・27・元町映画館no60にほんブログ村にほんブログ村

2020.11.07

コメント(0)

-

フェデリコ・フェリーニ「アマルコルド」元町映画館no59

フェデリコ・フェリーニ「アマルコルド」元町映画館 映画.com フェリーニ映画祭のプログラムの1本です。何故か「フェリーニのアマルコルド」と呼ばれがちですが、題名は「アマルコルド」です。あの淀川長治さんが愛した映画の1本としても有名な映画だと思います。ぼくは20代で見ましたが、今回は久しぶりの再会でした。 綿毛が雪のように降ってきて、街の真ん中に薪やがらくたの大きな山が作られて、山のてっぺんには女神の人形が座らされ、盛大に燃え上がる焚火が冬の女神を焼きつくしていきます。人々は喜びに満ち溢れています。イタリアの田舎町に「春」がやって来たのです。 「アマルコルド」という、変てこな題名は、この町の方言で、「わたしは覚えている」という意味だそうですが、映画は、そろそろ「春」がやって来たらしい少年チッタの「思い出」の日常がコラージュされている趣で描かれています。 格別な筋立てがあるわけではありませんが、印象的なシーンが重ねられていきます。 燃え上がる火柱、盲目のアコーディオン弾き、気がふれた娼婦、中学生のいたずらに叫ぶ女性教員、霧に浮かびあがる豪華客船、ファシストの行進、拷問される父親、そして母親の死。 しかし、何よりも町一番の美女クラディスカをめぐる、笑うに笑えないエピソードや、女性たちの肉感的な姿態をクローズアップした数々のショットに少年の日の忘れられない「思い出」が詰まっているようでした。 街が埋もれてしまうほどの大雪の冬がやって来て、やがて綿毛の舞う春を映し出しながら映画は終わりました。 15歳だった少年の思い出の一年が、これほどまでに「分厚く」描かれていたことに、20代のぼくは気付くことができませんでした。当時、笑うしかなかった少年たちの「愚かしさ」こそが、実は、人間にとって「生きている」ことそのものの経験だったのではないかと感じるほどに、ぼくも年を取ったというわけなのでしょうか。 ただ、映画を見終わって、この所、困ったことがぼく自身の意識の中に起こっています。町を歩いていて女性のお尻が気になって仕方がないのです。 理由ははっきりしています。この映画のカメラは、なぜだかやたらに女性の「おしり」を追いかけるのです。まあ、ぼくがそういうふうに見ただけのことかもしれませんが、劇場では、女性たちに気を惹かれるというわけでもなく、ただ、ボンヤリ見ていたのですが、映画館を出て、街を歩きはじめてすぐにわかりました。 頭の中では、「アマルコルド」という題名の意味を思い出そうと、結構、まじめに考えこんでいたのですが、目は、そのあたりを歩いている女性たちのお尻を追いかけている具合なのです。 なんなんでしょうね。チッタの「思い出」を見ることで、ぼくの「若かりし日」の深層心理が動き出したのでしょうかね。まあ、そういう意味でも「少年」の心を見事に描いた映画でした。拍手!監督 フェデリコ・フェリーニ製作 フランコ・クリスタルディ原案 フェデリコ・フェリーニ トニーノ・グエッラ脚本 フェデリコ・フェリーニ トニーノ・グエッラ撮影 ジュゼッペ・ロトゥンノ美術 ダニロ・ドナティ衣装 ダニロ・ドナティ編集 ルッジェーロ・マストロヤンニ音楽 ニーノ・ロータキャストブルーノ・ザニン(チッタ)マガリ・ノエル(グラディスカ)プペラ・マッジョ(チッタの母)アルマンド・ブランチャ(チッタの父)チッチョ・イングラシア1974年・124分・イタリア・フランス合作原題「Amarcord」日本初公開:1974年11月16日2020・10・26元町映画館no59にほんブログ村にほんブログ村

2020.11.03

コメント(0)

-

フェデリコ・フェリーニ「青春群像」元町映画館no58

フェデリコ・フェリーニ「青春群像」元町映画館 なんといっても「青春群像」と邦題が付けられているくらいですから。5人の、まあ、今考えれば「青春」というには、少々薹が立っている男たちが登場します。 1953年につくられた映画で、登場人物たちは20代の半ばを超えています。彼らが10代の後半から20代にかけて、何を経験したのか、映画には一切描かれないのですが、5人ともが、揃いもそろって定職につくわけでもなく、海辺の田舎町で、フラフラ、ウロウロしているのを、日本で言えば、昭和20年代の終わりということになる、当時の観客たちが「リアル」だと思って見たとすれば、おおむね予想がつくというものでしょう。 こうやって、写真を見ると、いかにも「ラテン系」の青年たちの顔なのですが、ぼくには、全く見分けがつきません。みんなマフィアの子分にしか見えないのです。 ところが、なかなか、どうして、映画の中では個性的なんです。一人一人の特徴を挙げれば、色男のファウスト、空想家のアルベルト、劇作家志望のレオポルド、美声のリッカルド、最年少のモラルドの5人です。 写真の正面にいるのがファウストで、その陰に小さく映っているのがモラルドだと思うのですが、ちょっと確かではありません。 あとで調べてみると原題は「I Vitelloni」で、「雄牛」という意味だそうです。映画は、まさに、さかりのついた「雄牛」そのものというべき「色男」ファウストが、モラルドの妹サンドラにちょっかいを出し、妊娠させた挙句、逃げだそうとするのですが、父親にとっちめられて結婚するというシーンから始まりました。 幸せなサンドラと問題児ファウストの結婚シーンです。そのあとの展開は、ファウストの、「播州弁」でいう所の「焼いても治らん」好色一代男話で、あんまりな結末に、サンドラの兄である悩めるナイーブ青年モラルドが汽車に乗って街を去るところで終わります。 ファウストの場所も、年齢も、社会的関係も、まあ、その他、制約になりそうなあらゆる障害をものともしない、女性に対する不埒で無節操な行動力は一見に値します。 ちょっとエルビス・プレスリーに似た顔立ちで、口説けば必ずなんとかなると考えているようで、見ていて笑うしかありません。可哀そうなのは、そんな男の子供産んで妻になっているサンドラなのですが、それが、どうも、そうでもないようなのです。 モラルドが街を去るのも、必ずしも、妹サンドラの不幸と、友人たちの無軌道に嫌気がさしたというより、どうなるかわからない、もう一つの青春を映し出していて、見ているこっち側が、ああ、あの頃から40年たったという感慨に浸ることになってしまうのでした。 なんだか、とてもバカバカしい映画であるにもかかわらず、妙に、胸に残る映画でした。 やっぱり、フェリーニはいいですね。監督 フェデリコ・フェリーニ原案 フェデリコ・フェリーニ エンニオ・フライアーノ トゥリオ・ピネッリ脚本 フェデリコ・フェリーニ エンニオ・フライアーノ撮影 オテッロ・マルテッリ音楽 ニーノ・ロータフランコ・インテルレンギ(モラルド)アルベルト・ソルディ(アルベルト)フランコ・ファブリーツィ(ファウスト)リカルド・フェリーニ(フェリーニの弟:リッカルド)レオポルド・トリエステ(レオポルド)レオノーラ・ルフォ(サンドラ:モラルドの妹・ファウストの妻)ジャン・ブロシャール(ファウストの父)クロード・ファレル(オルガ:アルベルトの姉)カルロ・ロマーノ(ミケーレ:雇い主)エンリコ・ビアリシオ(モラルドの父)パオラ・ボルドーニ(モラルドの母)1953年・107分・イタリア・フランス合作原題「I Vitelloni」(雄牛)2020・10・26元町映画館no58にほんブログ村にほんブログ村

2020.11.01

コメント(0)

-

フェデリコ・フェリーニ「道」元町映画館no57

フェデリコ・フェリーニ「道」元町映画館 元町映画館でやっている「フェデリコ・フェリーニ映画祭」に通っています。今日は「道」と「魂のジュリエッタ」を見ました。 「魂のジュリエッタ」は初めてですが、「道」は何回か見ているはずです。もっとも。最後に観たのがいつだったかの記憶はありません。映画館で見たのは40年以上前だったような記憶はあります。 「阪急文化」か「ビッグ映劇」か、はたまた、今の「元町映画館」ではなくて、2丁目にあった「元映」だったか。レンタルビデオでも見たはずです。 で、今回は「道のテーマ」と「ジェルソミーナ!」の叫び声が聞きたくてやって来ました。 映画のあらすじとか、どこがどうだったとか、あまりにも有名なこの映画には必要ありませんね。 映画.com で、以前は気付かなかった、まあ、関心もなかったのでしょうが、「ジェルソミーナ」役のジュリエッタ・マシーナという少女がフェリーニの奥さんで、同時に観た「魂のジュリエッタ」のヒロインのオバさんだったことに気付いて、何というか、「アワワワ!?」という気分になりました。当たり前の話ですが、映画「道」の中で死んでしまったわけじゃなかったんですね。 もう一つ、面白い(?)体験がありました。ぼくはこの映画のクライマックスは旅芸人ザンパノがジェルソミーナを棄てたことを後悔する最後シーンにあると思っていました。 ぼくの激しい思い込みの記憶によれば、そのシーンでザンパノが叫ぶ「ジェルソミーナ―!」の哀しい響きが劇場にこだますなかでエンド・ロールということになっていたのです。 というわけで、映画が終盤に入り、「道」のテーマが洗濯を干している女性の歌声で聞こえてくるあたりから、もう、ラストシーンが浮かんできて、涙まで流れ始めました。ところがどうしたことでしょう、結局、ザンパノはジェルソミーナの名を叫びませんでした。 砂浜でのたうちながら、いつまでも叫ばないザンパノの姿が映り、暗い波が打ち寄せるシーンで映画が終わるのを、文字通り「ボー然」と眺めながら、いったい誰が、ザンパノに叫ばせたのかという困惑の闇の中に座り込むことになってしまったのでした。「やれやれ・・・」 何にため息をついたのか、まあ、よくわかりませんが、ともかく、立ち上がって映画館を出ると、お芝居をやっている若い友人がカップルで立っていました。同じ映画を見ていたようです。「最後に、ザンパノは叫ばなかったね、ジェルソミーナ―って。」「えっ?」「いや、ははは。じゃあ、またね。」 お昼過ぎにやって来た商店街は夕暮れになっていました。ここの所、元町商店街もにぎやかさが戻ってきました。裏通りに「道」をかえて、歩きたばこで帰ってきました。ちょっと、一人で、考え込んでしまったようですね。監督 フェデリコ・フェリーニ製作 カルロ・ポンティ ディノ・デ・ラウレンティス原案 フェデリコ・フェリーニ トゥリオ・ピネッリ脚本 フェデリコ・フェリーニ トゥリオ・ピネッリ エンニオ・フライアーノ撮影 オテッロ・マルテッリ編集 レオ・カットッツォ音楽 ニーノ・ロータキャストジュリエッタ・マシーナ(ジェルソミーナ)アンソニー・クイン(ザンパノ)リチャード・ベースハート1954年・108分・イタリア原題「La strada」配給:コピアポア・フィルム 日本初公開:1957年5月25日2020・10・27・元町映画館no57にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.29

コメント(0)

-

マルコ・ベロッキオ「シチリアーノ 裏切りの美学」シネリーブル神戸no71

マルコ・ベロッキオ「シチリアーノ 裏切りの美学」シネリーブル神戸 傑作「ゴッドファーザー」が1970年代につくられ、1950年代からのマフィアの歴史をほぼ20年に渡って描いたわけですが、それから50年の時が経過して、その間に社会の様相が大きく変わったことを実感させる映画でした。 「シチリア・マフィアの実態」について、とか、イタリアにおける「マフィア対検察の戦い」がどうであったか、とか、事実に基づくエピソードが展開されているわけですが、マフィアというギャング組織そのものも、登場する、個性あふれるギャングたちや検察官が、如何にあがこうと、「アンチ・物語」 であるほかない「後期資本主義」的な社会全体の論旨が、「一族」の「血の結束」の物語を生きていたはずの「マフィア」という集団をさえも呑み込んでいった歴史を描くほかないことを実感させてくれた映画でした。 もう、「家族の掟」や、一族の「血の絆」を「物語」の起動力にする「語り」は不可能であるということなのでしょうね。それは映像の上で展開する、啞然とする「暴力シーン」や、冷酷極まりない「殺人シーン」を、ある種ホコリっぽい、乾いたものにしているように感じました。 日本映画で言えば、70年代だったでしょうか、例えば、ボクなんかが鷲掴みにされた「仁義なき戦い」なんていう映画も、不可能な社会になっているのかもしれません。 そういう意味では、映画の原題は「裏切り」だと思いますが、誰が何に対して「裏切り」行為を働いているのか、誰にもわからない社会の中に生きている「索漠」とした現実を活写 した映画だったと言えるかもしれませんね。監督 マルコ・ベロッキオ脚本 マルコ・ベロッキオ ルドビカ・ランポルディ バリア・サンテッラ フランチェスコ・ピッコロ撮影 ブラダン・ラドビッチ美術 アンドレア・カストリーナ衣装 ダリア・カルベッリ編集 フランチェスカ・カルベリ音楽 ニコラ・ピオバーニキャストピエルフランチェスコ・ファビーノ(トンマーゾ・ブシェッタ)マリア・フェルナンダ・カンディド(クリスティーナ・ブシェッタ)ファブリツィオ・フェラカーネ(ジュゼッペ・“ピッポ”・カロ)ルイジ・ロ・カーショ(サルヴァトーレ・“トトゥッチョ”・コントルノ)ファウスト・ルッソ・アレシ(ジョヴァンニ・ファルコーネ)ニコラ・カリ(サルヴァトーレ・“トト”・リイナ)ジョバンニ・カルカーニョ(ガエターノ・バダラメンティ)ブルーノ・カリエッロ(アルフォンソ・ジョルダーノ)アルベルト・ストルティ(フランコ・コッピ(アンドレオッティの弁護士)2019年・152分・R15+・イタリア・フランス・ブラジル・ドイツ合作原題「Il traditore」2020・09・08シネリーブル神戸no71にほんブログ村にほんブログ村

2020.10.26

コメント(0)

-

ジュゼッペ・トルナトーレ「海の上のピアニストイタリア完全版」シネリーブル神戸no67

ジュゼッペ・トルナトーレ「海の上のピアニストイタリア完全版」シネリーブル神戸 新コロちゃん騒ぎで閉館していた元町映画館の復活の日のプログラムの一つが「ニュー・シネマ・パラダイス」でした。 1989年に、ぼくより二つ若いジュゼッペ・トルナトーレ監督が撮ったこの映画を公開から30年たった2020年に初めて見たぼくは、とにかく、この監督のほかの作品も見たいと思っていました。 早速、シネリーブルが願いをかなえてくれました。 「ニュー・シネマ・パラダイス」から10年後、1998年にトルナトーレ監督が撮って、おそらく、公開当時、評判を呼んだに違いない「The Legend of 1900」、邦題「海の上のピアニスト」をプログラムに載せてくれたのですから、駆け付けないわけにはいきません。 台風一過の火曜日に勇んでやって来た三宮、シネリーブル神戸でした。ナルホド評判をとった映画なのですね。年配の方が結構いらっしゃいます。 ニューヨークでしょうか、ビル街の底のような通りを、太めですが、うらぶれた男が歩いています。楽器屋でしょうね、お店に入ると不機嫌そうな店主がいて、うらぶれた男はトランペットを売り払うようです。 手放すトランペットで、最後の演奏を始めました。響いてくる音楽がすべての始まりでした。 ヨーロッパとアメリカを結ぶ大西洋航路を往復する大型客船ヴァージニアン号で一人の赤ん坊が拾われます。拾ったのは黒人の機関士、船倉で窯を焚いているダニー・ブートマンです。彼は赤ん坊に「ダニー・ブードマン・T.D.(Thanks Danny)レモン・1900」なんていう立派な名前を付けて喜びますが、赤ん坊の成長を待つことなく事故死してしまいます。 赤ん坊を産み落としたのが「ヴァージニアン号」というのは、意味深ですね。名前が「1900」ですから、二十世紀に降臨した「神の子」というわけでしょうか。 実際、「1900」は「神の子」にふさわしい神童ぶりを発揮し、天才ピアニストとして成長します。映画は美しい音色と、目くるめく映像で目が離せませんが、かなしい予感を湛え続けています。ファンキーで超絶技巧のピアノソロや、グランドピアノのスケーティングなんて、ホント、映画でないとみることはできません。もうそれだけで納得してしまいました。 しかし、結末は、予感どおりでした。涙が流れるというわけではありませんが、ある「時代」が海の藻屑となって消えさっていくかに見えるラスト近くのシーンは、やはり、胸をうちました。 ニ十世紀初頭、大西洋を渡った人々の際限のない欲望の象徴、資本主義の都ニューヨークの摩天楼をはるかに望みながら、結局、船に戻ってきて、伝説となった「1900」は19世紀の神の子だったのでしょうか。 トランペットの演奏を聞き終わった楽器屋の主人が、トランペットを返すシーンを見ながら、映画音楽の天才、エンニオ・モリコーネも、2020年の春亡くなったことをふと思い出しました。 ジュゼッペ・トルナトーレ監督の、ある時代に対する思い入れのようなものを堪能した映画でした。拍手! 監督 ジュゼッペ・トルナトーレ 製作 フランチェスコ・トルナトーレ 製作総指揮 ラウラ・ファットーリ マルコ・キメンツ 原作 アレッサンドロ・バリッコ 脚本 ジュゼッペ・トルナトーレ 撮影 ラホス・コルタイ 美術 フランチェスコ・フリジェッリ 衣装 マウリツィオ・ミレノッティ 編集 マッシモ・クアッリア 音楽 エンニオ・モリコーネ キャスト ティム・ロス(ナインティーン・ハンドレッド) プルイット・テイラー・ビンス(マックス:トランぺッター) メラニー・ティエリー(少女) ビル・ナン(ダニー・ブートマン) ピーター・ボーン(楽器屋店主) ニオール・オブライエン アルベルト・バスケスクラレンス・ウィリアムズ3 ガブリエル・ラビア 1998年・170分・イタリア・アメリカ合作 原題「The Legend of 1900」 2020・09・08シネリーブル神戸no67ボタン押してね!ボタン押してね!

2020.09.21

コメント(0)

-

ファリボルス・カムカリ「水と砂糖のように」神戸アート・ヴィレッジ

ファリボルス・カムカリ「水と砂糖のように」神戸アート・ヴィレッジ・センター ゴジラ老人シマクマ君の映画館徘徊、今日は神戸アート・ヴィレッジの「復活の日」です。実際にはアート・ヴィレッジは先週の土曜日から復活していたようですが、土・日を何となく避けて、今日が復活の日です。 いつものように、あんまり人通りはありません。ヒゲのじーさんの存在感がなかなかでした。ちょっと早めに着いたのですが、ロビーにベンチがないのイのがザンネンです。まあ、しようがありませんね。 今週のプログラムはこんな感じです。 で、今日のぼくのお目当てはファリボルス・カムカリという人が作った「水と砂糖のように」ですね。カルロ・ディ・パルマというイタリア映画の撮影監督の、何というか、伝記的ドキュメンタリーらしいです。 ブライアン・デ・パルマという名前の映画監督なら知っていますが、カルロ・ディ・パルマという名前は知りませんでした。 だいたい、撮影監督というポジションが映画を作るうえでどういう仕事をするのかという、まあ、一番基本的なことさえ知りません。だから、今日は「お勉強」のつもりでやって来ました。 でも、ちょっと下調べをしてみると、カルロ・ディ・パルマという人がかかわった映画というのが、こんなふうに出てきました。ミケランジェロ・アントニオーニ『愛と殺意』『赤い砂漠』『欲望』。ルキノ・ヴィスコンティ『揺れる大地』。ロベルト・ロッセリーニ『無防備都市』。ヴィットリオ・デ・シーカ『自転車泥棒』。ジッロ・ポンテコルヴォ『ゼロ地帯』。フロレスターノ・ヴァンチーニ『43年の長き夜』。ピエトロ・ジェルミ『イタリア式離婚狂想曲』。マリオ・モニチェッリ『ブランカレオーネ軍団』。エットレ・スコラ『ジェラシー』。カルロ・ディ・パルマ『女泥棒テレーザ』『冒険が始まる場所』ベルナルド・ベルトリッチ『ある愚か者の悲劇』。ウディ・アレン『ハンナとその姉妹』『ラジオ・デイズ』『アリス』『地球は女で回ってる』 半分も見てはいませんが、アントニオーニ、ヴィスコンティ、ロッセリーニ、ときて、ウディ・アレンですよ。これは見ないわけにはいかないじゃありませんか。というわけで、結構、勢い込んでやって来ました。 で、受付でチケット買う時に面白い体験をしました。カメラ上の機器の前に立つと受付のお嬢さんが,おもむろにおっしゃいました。「36度3分。大丈夫です。」「えっ、なに?」 笑いそうになりました。ここ数年、健康診断とかで36度を超えたことがなかったということもありますが、身体に触れることなく、突如、体温を測られるという不思議ですね。 ようやく、地下のホールに入場です。始まりました。知らない女性が映画について語っています。カルロ・ディ・パルマを紹介しています。続いてスクリーンに出てきたのがケン・ローチ、ベンダース、オオ、オオ、って言う感じです。映像は過去のフィルムと撮影者カルロと、彼と一緒に仕事をした監督や俳優の語りです。構成、色、明るさ、焦点対象、カットの時間、具体例で示されてゆく「映画」のできあがり方です。 今となっては懐かしい記憶の中ですが、アントニオーニの映画の衝撃的な赤のイメージや、最初に見た時からハリウッド映画ではない印象で、それがウッディ・アレンの「けだるさ」としてぼくの中にあったものに、方法上の根拠があったことが示されていくのはとても刺激的でした。 もしも、今から、二十代の頃のような映画に対する執着を自分のなかに掻き立てる気があるのなら、ぼくはこの映画を繰り返し見て、引用されている作品をなんとか見ようとするでしょう。 ただ、「いいなあ」と思うだけではなくて、そんなふうに感動してきたシーンが、どうやって「創作」されてきたのか! 映画が監督一人によってではなくて、撮影者や音楽家や、大勢のスタッフによる共同作業で出来上がっていることは知っているつもりでした。しかし、「映像」は作られているという、考えてみれば、当たり前の事実を、こんなに直接的に突き付けられたのは初めてでした。ヴィスコンティやデ・シーカ、そして誰よりもウディ・アレンの映画をもう一度見たいと、マジ、思いました。 それらの映画には、ぼくにとっては決して見たことのある映画ではすませられない、「新しさ」に満ちているに違いないのですからね。 まあ、ノンビリ、どこかで上映してくれるのを待つことにしたいと思います、 アート・ヴィレッジの「復活」の日も、やはり、ニュー・シネマ・パラダイスの夢を掻き立ててくれました。 それにしても、カルロ・ディ・パルマって「男前」だと思いませんか。ぼくはピアニストのポリーニを思い出したのですが。監督 ファリボルス・カムカリ 製作 アドリアナ・キエサ 脚本 ファリボルス・カムカリ キャストケン・ローチ ビム・ベンダース ベルナルド・ベルトルッチ ウッディ・アレン アレック・ボールドウィン ジャンカルロ・ジャンニーニ 2016年 90分 イタリア原題「Acqua e zucchero: Carlo Di Palma, i colori della vita」2020・06・15・KAVC(no8)ボタン押してね!

2020.06.22

コメント(0)

-

ジュゼッペ・トルナトーレ「ニュー・シネマ・パラダイス」元町映画館

ジュゼッペ・トルナトーレ「ニュー・シネマ・パラダイス」元町映画館 まず、シネ・リーブルが閉まりました。それから、元町映画館とパルシネマが閉まりました。2020年4月10日ごろだったと思います。ぼくはその日から50日の間、垂水より東には移動しませんでした。マジメな「自粛」生活をしていたとアピールしたいわけではありません。「行くところ」がなくなってしまっただけなのです。考えてみれば、これは結構哀しいことかもしれません。 5月も末になって、映画館が「復活」し始めました。それでも、土・日に動く気持ちにはなれせんでした。で、今日は月曜日、月も変わって6月1日です。 というわけで元町映画館、「復活の日」に馳せ参ずることはできませんでしたが、気持ちは高揚していました。「こんにちは。久しぶり。今日は、久しぶりに客やで。」「いらっしゃい。そろそろかなあって、お待ちしてましたよ。」 顔見知りの受付嬢、ベンチャラでもうれしい一言。抱きしめたい気分ですが、ビーニールのカーテンが二人の間を遮っておりました。 座席は一つ置きにシートで区切られて、おしゃべりとかお食事の「自粛」がスクリーンに流れていました。そこそこのお客さんで埋まっていましたが、いつもの指定席は空いていて、「ヨシっ!」って掛け声が出そうでした。 映画はジュゼッペ・トルナトーレ監督の「ニュー・シネマ・パラダイス」、映画ファンならどなたもご存知というべき名画でした。 二日ほど前に、愉快な仲間の一人、ピーチ姫からメールがありました。 元町映画館でニューシネマパラダイスしとるやん! 余裕があったらみてください!80年代のイタリア映画です。 わたしは寝ぼけ眼でしたが、そっちの家で観た映画です。なんかとてもよいものを見た覚えがあるので。 ね、何を観ようかを、あれこれ考える必要がなかったんです。見終わってつくづく、映画館の暗闇が好きでよかったと思いました。こんなに気持ちよく泣いたのは久しぶりでした。 元町映画館の、以前からのプログラムなのか、再開にあたってのそれなのか、あれこれ詮索する前に、神様がこの日のためにこの映画をお創りになったに違いないと、素直に思いました。(キリスト教とか信じていませんが。) ベランダに置かれた鉢植えと海。 少年トトとアルフレッドの表情。 アルフレッドのパクリの名セリフ。 何十本と出てくる懐かしい映画の断片。 パラダイス映画館に集まった人々の百態。 ここで、漸く、「ああ、見たことがある」と気付かせてくれた愉快で、でも、ちょっと哀しいカンニング!初恋。 出発。 死んでしまったアルフレッドが友達トトに残した「捨てられたはずのフィルム」。 そして、何よりも映画に木霊し続ける叫び。この広場は俺の広場だ!とてもよいもの! を見せていただきました。ここはぼくたちの広場、元町映画館です。ふふふ。 さて、明日は何を観ようかな?監督・脚本 ジュゼッペ・トルナトーレ製作:フランコ・クリスタルディ音楽:エンニオ・モリコーネキャストサルヴァトーレ・カシオ:通称トト サルヴァトーレ・ディ・ヴィータ(少年期)マルコ・レオナルディ:(青年期)ジャック・ペラン:(中年期)アルフレード:フィリップ・ノワレ1989年124分 イタリア・フランス合作原題:Nuovo Cinema Paradiso2020・06・01 元町映画館no44ボタン押してね!

2020.06.03

コメント(0)

-

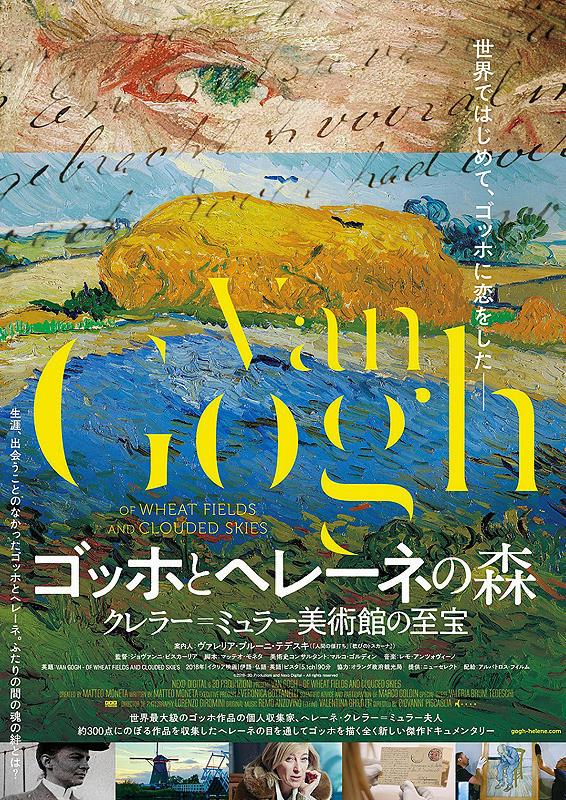

ジョバンニ・ピスカーリオ「ゴッホとヘレーネの森 クレラー・ミュラー美術館の至宝」シネ・リーブル神戸no45

ジョバンニ・ピスカーリオ「ゴッホとヘレーネの森」シネ・リーブル神戸 シネ・リーブルではしご鑑賞。梯子を見たのではありません。ピーター・ジャクソンのドキュメンタリーを見終えてロビーにでてくると、ちょうどこの映画の入場案内が始まっていました。「これも、ドキュメンタリーか?こっちは普通かな?」 そんなことを考えながらエスカレーターで地上に出ました。京町筋にある喫煙コーナーまで歩いて、ボンヤリタバコを喫って、Uターンしました。 美しい美術館、何だかとても美人の女性が紹介しています。中々落ち着いた出だしでした。ヘレーネ・クレラ=ミュラーというオランダのお金持ちのコレクターの紹介映画のような始まりでした。 おや、彼女について詳しくやるわけではなさそうです。ゴッホの画風や手紙の話になっています。絵の管理や保存の様子もあります。紹介の美人俳優が時々出てきますが、必然性は感じません。 ぼくは高校時代に初めて読んだ小林秀雄の「ゴッホの手紙」を思い出していました。目の前で解説されているゴッホと彼の弟テオとのやり取りも、ゴッホ自身の苦悩も、南フランスへの旅も、ゴーギャンとの葛藤も、浮世絵の影響も、みんなその時に知ったような錯覚に浸りながら美しい画面に見入っていました。 実をいえば、「ゴッホの手紙」を読んでから、あれこれ読んだはずなのですが、みんな忘れてしまっていて、小林秀雄のゴッホを描き出す「手つき」に対する20歳の驚きがすべてを忘却の彼方に押しやっているにすぎません。ぼくの中ではゴッホといえば小林秀雄になってしまっているのです。 何だか、思い出劇場のように映画は終わりましたが、とても感心したことがあります。 絵画に対して、カメラが、いったん異様なまでに近づいていきながら、引いていくにしたがって変化してゆく絵の見え方を実感したことです。細密なタッチが全体の色彩感と光の印象を作り出していました。これは、今まで美術館では気にも掛けなかった「リアル」 でした。音楽はデジタル録音でいいし、絵は写真でいいやなどと考える 雑な発想のダメさを感じました。 小林秀雄に入れ込んでみていると、こういうことは永遠に分からないと思います。罪作りな話ですね。 もう一つは顕微鏡で覗き込んだ絵の表面ですね。TVの教養番組でも見たことがある気がしますが、ニスのようなものが塗られた表面の劣化が如実にわかります。こういうのを修繕するのかと、いたく感心しました。 ヘレーネという人が、いったいどれくらいのお金持ちなのかということが、最後まで気にはなりましたし、映画全体の雰囲気が気どっているのが、少々鼻につく感じはしましたが、こういう「ものしり」映画は好きです。 映し出される「絵」や「風景」はどれも美しいし、ピーター・ジャクソンの「生き生きとした死体の山」に疲れた心を癒すには絶好の映像でした。というわけで、「はしご」鑑賞でしたが疲れは感じませんでした。その上、中々、勉強にもなりましたよ。監督 ジョバンニ・ピスカーリオ 脚本 マッテオ・モネータ 音楽 レモ・アンツォビーノ 美術史コンサルタント マルコ・ゴルディン ナレーション バレリア・ブルーニ・テデスキ2018年 90分 イタリア原題「Van Gogh - Tra il grano e il cielo」2020・02・27シネ・リーブル神戸no45にほんブログ村小林秀雄全作品(20) ゴッホの手紙 [ 小林秀雄(文芸評論家) ]ゴッホの手紙(下) テオドル宛 (岩波文庫) [ ヴィンセント・ファン・ゴッホ ]

2020.03.06

コメント(0)

-

マルコ・プロゼルピオMarco・Proserpio「バンクシ―を盗んだ男The man who stole BANKSY.」神戸アートヴィレッジ

マルコ・プロゼルピオ「バンクシ―を盗んだ男」神戸アートヴィレッジ 映画館のガラス窓のついた掲示箱に「バンクシ―を盗んだ男」というポスターがあった。 「バンクシー?なんなんや、それ。名前か?」 これが、最初の感想。 予告編で世界から熱い視線を浴びる覆面アーティスト、バンクシーという落書きの大将がいることを知った。落書きのの場所はベツレヘムの壁の、イスラエル側じゃないヨルダン側、それが「こっち」側だ。。 映画は、そこが戦場であることの告知から始まる。パレスチナ、イスラエル、そして壁。壁の上に突き出た監視塔からズーっと「こっち」を見張っている奴がいる。 壁を作りたがった人びと、壁を作った人々、今でも、壁を作りたがっている人々。監視塔を立てて、見張りたい権力者。 中国4000年の歴史を振り返るまでもなく、「壁」は権力によってつくられる。その壁に落書きをするという行為、それ自体に拍手したい気持ちが、ぼくにはある。 壁を作りたがる権力は、きっと、何かを恐れている。監視塔から見張っている、恐れている奴らは、壁に書かれた落書きを笑って見ることが出来ない。 壁には無数の落書きが書かれ始める。その中に「ロバと兵士」や「花束を投げる兵士」の落書きが生まれる。 落書きを見て、ロバ扱いされたと腹を立てる気持ちはわかる。しかし、ロバ扱いして、人びとを壁で囲い込んだのは落書き画家ではない、壁を作った権力者だ。 いつでも、何処にでも、腹を立てると無茶をする気の短い人はいるものだが、ロバの絵を壁ごと切り取った人々は、どうも気が短くてやったわけではないらしい。 壁に対する怒りであろうが、平和への祈りであろうが、権力者に対する反抗であろうが、民衆に対するからかいであろうが、すべては商品化する。 商品化した「落書き」はアートとしてオークションにかけられ、最初の姿を失う。壁を切り取ろうとする人々は「バンクシ―」という商品に関心があるだけで、値のつかない「落書きに」にはペンキを塗り付けるに過ぎない。それが「落書き」の始末の仕方なのだから。 「バンクシ―」と呼ばれ、億を超える値がつけられたアートを、美術館で鑑賞するとき、人は、いったい何を観ているのだろう。 壁の表面の商品部分を、巧妙に切り取る作業をしたタクシードライバーが、分け前をきちんと支払わなかった雇い主に対してなのか、不遜な落書き男に対してなのか、騒ぎたてる世間に対してなのか、きっと、自分でもよくわからない腹立ちの虜になっている姿で映画は終わる。 ぼくは、腹立ち男に同情する。すべてを商品化することで、見捨てられる現実。日々、壁に隔てられ、監視塔から見張られて生きている人間がいることは、いつの間にか忘れられるのだろう。 「ふざけるな!」 そう叫びたい現実が、世界を覆い始めている。いや、今や、覆い尽くそうとしているというべきか。原題:「The Man Who Stole Banksy」製作:2017年 製作:イギリス・イタリア合作 2018・10・20KAVC(no5)ボタン押してね!にほんブログ村

2019.11.15

コメント(0)

-

アンドレア・パラオロAndrea Pallaoro「ともしびHannah」シネ・リーブル神戸no24

アンドレア・パラオロ「ともしび」 老婆というわけではないが、老女であることは間違いないシャーロット・ランプリングを見た。最近の「さざなみ」とか「まぼろし」といった話題作は見たことはないが、ルキノ・ビスコンティの「地獄に堕ちた勇者ども」とかリリアーナ・カヴァーニという女流の監督の「愛の嵐」といった70年代に作られた映画の女優として覚えていた。もちろん話は覚えていない。 ヌードのポスターが衝撃的だった「愛の嵐」はボカシだらけのポルノまがい映画だったが、ポスターの女性はこの人だったと思う。全裸の女の人がサスペンダーで吊ったズボンをはき、ナチスの軍帽をかぶっている姿は、当時、大学生だったぼくには、倒錯したエロスの典型のようだった。 あの頃の話を続けて申し訳ないが、大島渚が「愛のコリーダ」とか「愛の亡霊」とか、当時の流行語でいうところの、「ハード・コア映画」を撮っって評判になったのだけれど、こっちが先だったことと、こっちの方が倒錯的なしびれるようなエロスがすごかったことはよく覚えている。 で、目の前の『ともしび』の話。 奇妙な叫び声が、やがて、意味を持ったセリフへ変わっていく。数人の登場人物たちが、順番に同じセリフをしゃべる。何かのワークショップの会場らしい。若い人の中に混じって老女が、何か言っている。別れ話らしい。 そんなシーンで始まったが、ストーリーとして明確な展開はない。老いた夫婦の夕食があって、電球が切れる。夫が、黙って交換する作業をする。次の日、夫は何かの施設に入る。もう帰ってこないことを妻が飼い犬に語り掛ける。犬は夫を待っている。 やがて、唾棄すべき犯罪は摘発され収監された夫と、取り残された妻という家庭の事情がおぼろげながらわかり始める。 何が起こっているのか知りたい観客であるぼくは、直接の映像のみならず、寝室やトイレの鏡、ガラス窓、地下鉄のドアのガラス、何かが映し出される予感に引きずられて、映像から目が離せない。カメラはカメラで、執拗に、しかしなにげなく影を映し続ける。 何も謎を解くヒントは映ってはいない。 何が起こったのか、やはり、確としてわかるわけではない。ワークショップのセリフや地下鉄の同乗者の痴話げんかが暗示的に響くだけだ。 にもかかわらず、一人、アパートに取り残されて暮らし始めたアンナ(シャーロット・ランプリング)の、執拗に映し出される老いた肉体を見つめながら、その皮膚の「内側」に生まれつつある「何か」と、見ているぼくの気持ちがシンクロし始めるのを感じ始める。生きていることのけだるさ。なんとなく、もういいとでもいう、ニヒルな何か? アンナにはなつかない夫の愛犬、懐かない犬に対するあきらめ。夫との面会でかすかに浮かぶうす笑いにあらわれた軽蔑。サッカーをする孫の姿をこっそりと覗き見る愛と哀しみ。電車の中で、一人で踊るダンサーをじっと見つめる目に宿る憧れ。死んだクジラを呆然と眺める絶望。 実際にあるのは表情だけ。意志や感情は読み取りたがっている、観客のぼくの勝手な創作だ。ぼくはそんなふうに映画を見ている。 踊り場で、繰り返し視野を遮られるを階段を、下に向かって、どんどん下りてゆく。決してエスカレーターを使おうとしない。 突如、目の前にプラットホームが現れ、やってきた地下鉄に乗り込む。開いているドアに向き直った彼女をカメラが、初めて、正面からとらえる。 暗転 「えっ?」 「とうとう何が起こったか、説明はなかったなあ。どうぞ、勝手に見てくださいというわけか。」 「しかし、映画らしいといえば映画らしいよな。」 今日の三宮の街の夕暮れは、寒い。歩いていると、ふと浮かんできた。 「そうか、アンナは決意したんや。」 1990年ころ。神戸の地震の後だったか?家が建ってた跡地が更地になっているところを、女性がさまよう芝居を見たことがあった。確か、岸田今日子さんだったと思うが、ほとんど何もしゃべらなかったという記憶しかないが、その芝居のことを思い出した。暗い「更地」にしつらえた舞台におんなが一人立っていた。「これは評価が割れるやろなあ。あれと一緒や、何してんのか、見てる人で考えてくださいね。そんな感じやな。俳優があかんかったらできんな、これは。」「それにしても、あの女優さんはええなあ。皺の一本一本まで見せて、ええんかなあ。あれ、メイクかなあ?」「『愛の嵐』の、あの人やんなあ。もう七十こえてんのかな?でも、きれいな人やったなあ。」監督 アンドレア・パラオロ 脚本 アンドレア・パラオロ オーランド・ティラド 撮影 チェイス・アービン 美術 マリアンナ・シベレス 衣装 ジャッキー・フォコニエ 音楽 ミケリーノ・ビシェリャ キャスト シャーロット・ランプリング(アンナ) アンドレ・ウィルム(アンナの夫) ステファニー・バン・ビーブ(エレーヌ) シモン・ビショップ(二コラ) ファトゥ・トラオレ(演技の先生) 原題「Hannah」 2017年 フランス・イタリア・ベルギー合作 93分2019・02・21・シネリーブル神戸no24ボタン押してね!

2019.08.16

コメント(0)

-

ミカエル・アース「アマンダと僕」シネ・リーブル神戸no22

ミカエル・アース「アマンダと僕」シネリーブル神戸 八月になりました。痩せたい。たとえば垂水まで歩く。神戸から三宮まで歩く。歩いて映画を見に行く。少しは痩せられるだろうか?なんてことを考えながら大汗をかかざるをえない炎天下、シネ・リーブルにやってきました。もうそれだけで、自分をエライといってあげたい気分でしたが、トイレで上着を着かえて席に着きました。 今日は予告編でファンになった少女の笑顔を期待してこの映画に決めました。少女は、我が家の「ゆかいな仲間」のチビラ一号こと、「コユちゃん姫」そっくりなんです。さあ、暗くなりました。 小学校の門。お迎えが来なくて困っている少女がいます。先生が出てきて、もう一度校舎に入るように促すと、少女はしぶしぶ校舎に戻っていきます。この子がアマンダ(イゾール・ミュルトリエ)でした。 青年がアジアからの旅行者なのか移民なのか、パリにやってきたばかりの大家族に部屋の説明をしています。要領を得ないやりとりが、ようやく解決して自転車に飛び乗ろました、いや走り出もしれません。ともかく、小学校の黄門にたどり着きますが、誰もいません。この青年が「僕」ことダヴィッド(バンサン・ラコスト)でした。 お迎えが来ないと小学生が帰れない国フランス。なんだか不思議な気分で見ていると、アマンダの母親で「僕」のおねーさんサンドリーヌ(オフェリア・コルブ)は町中の公園で起こったテロ事件に巻き込まれて死んでしまいました。 サンドリーヌはシングルマザーで、高校の英語の教員。娘のお迎えを弟の「僕」に頼まなければならない境遇なのですが、「僕」は「僕」で、一時、流行ったいい方で言えば「ニート」。 アマンダはサンドリーヌが読んでいる英語の本に興味を持ち始める年ごろで、あれこれ尋ねるのですが、その本の題名が「エルビスは会場を出ました」でした。サンドリーヌがエルビス・プレスリーの説明をしながら、彼の曲に合わせてアマンダと踊りだすのが最初の見せ場ですね。 母と失った姪と叔父のカップル。それがここからの展開でした。 「僕」は僕で、出会ったばかりのピアノ教師をしている恋人レナ(ステイシー・マーティン)を失います。レナも同じ事件に巻き込まれ重傷を負うのですが、死んだわけではありません。失恋です。レナの回復も大切なディテールですが、そのあたりは省きます。 まともな仕事もなく、失恋して、たった一人の姉を失い、姪の親代わりまで抱え込んだ「僕」のありさまを映画はかなり詳しく描きます。それじゃあ、母を失った小学生のアマンダはどうなるのでしょう。 この二人の頼りなく、ちぐはぐな暮らしが、やがて支え合いに変わっていく様子を、この監督は自転車で描きたかったようです。 街を疾走するダヴィッドの危うい自転車さばき。後ろの荷台に乗せられてすねるアマンダ。印象的な自転車シーンがあります。そして、ほぼラストシーンに差し掛かったところで、二人がそれぞれの自転車に乗って、走りながら笑い合う川べりのシーンがやってきます。「そうか、こういうふうに、これで大丈夫だ、が描きたかったんだ。」 違いましたね。しかし、裏切られたわけではありません。最後のシーンでアマンダがサンドリーヌと踊ったときに聞いた、あの、かなしい言葉がよみがえります。しかしそれは、見事に乗り越えられるからです。 パリの町の様子、親のいない子供たち、シングル・マザー、テロ、現代のヨーロッパ、あるいはフランスの社会をそれとなくリアルに描いていました。自転車の使い方も面白いですね。特に最後は映画らしい、なかなかなラストシーンでした。 もちろんアマンダの様々な表情は、演技とかそういうことを超えて可愛らしくて納得でした。7歳という設定ですが、もう少し年上だと思いましたね。 監督 ミカエル・アース Mikhael Hers 製作 ピエール・ガイヤール 製作総指揮 エーブ・フランソワ=マシュエル 脚本 ミカエル・アース モード・アメリーヌ キャスト バンサン・ラコスト(ダヴィッド ) イゾール・ミュルトリエ(アマンダ ) ステイシー・マーティン(レナ) オフェリア・コルブ(サンドリーヌ) マリアンヌ・バスレール(モード) 原題「Amanda」 2018年 フランス 107分 2019・08・01・シネリーブルno22ボタン押してね!

2019.08.06

コメント(0)

-

ジャンニ・アメリオ「ナポリの隣人 La tenerezza」シネ・リーブル神戸no12

ジャンニ・アメリオ「ナポリの隣人 La tenerezza」シネ・リーブル神戸 映画が始まって、タイトルが出ます。アルレタという人らしいです。歌が歌われて、字幕に「今は沈黙があるだけ」と出ました。感じのいい歌ですが、何語なのかぼくにはわかりません。こういうところが、教養のなさとが哀しいです。 見舞いに来た女性があきらめたように病室を出てゆく。壁を向いて寝ていた老人が起き上がり、体につけられたチューブやコードを勝手にとって、立ち上がります。 「なんや、案外、元気やないか。」 アパートに帰ってきた老人ロレンツォ(レナート・カルペンティエリ)を待っていたのは階段に座りこんでいる新しい隣人ミケーラ(ミカエラ・ラマゾッティ)でした。 「コケティッシュという言葉があったな。」 老人のどこかに、彼女が潜り込む隙間でもあるかのように、すいすい近づいてくるのです。 「イヤ、ちがうな。偏屈な老人をふと心配にさせる『空気』が彼女を包んでいるんだ。」 造船所で働く夫ファビオ(エリオ・ジェルマーノ)と、二人の子供がいる隣の家族の暮らしが映ります。若い母親はミケーラです。これが実の家族たちと折れ合いない老人の新しい「家族」です。 「ちょっと、横にいてやらなきゃあ。きっとそう思っている、この爺さんは。」 破局は隣りの家族にやってきます。銃を手にして死んでいるファビオ。倒れている子供たち。病院に搬送されるミケーラ。家族だと偽って、病室に入り込み、生死の境をさまようミケーラに付き添うロレンツォ。 警察は悪名高い弁護士だった老人の、今ここで行っている「行為」と、その法律的な「嘘」とを追及してきます。 取り調べに立ち会った娘エレナ(ジョバンナ・メッツォジョルノ)が証言します。ロレンツィオが入院していた病院から出て行った女性です。 「父は心を許した、身寄りのない隣人に手を差し伸べただけです」 ロレンツォが叫びます。「お前は黙れ。俺をボケ老人だと思ってかばうな」 やはり、ここでも拒絶されたエレナは、静かにその場を立ち去っていきます。 入室を禁じられ、待合室で眠り込んでしまう老人の夢に現れて笑いかけるミケーラ。「きっと会いに来てね。」 彼女の死とともにさ迷い歩くのは老人です。やつれはてた老人が、娘の前に姿を現します。ベンチに座り込んだ老人は、差し出された手を遠慮がちに握り、それを強く握り返す娘がいます。 母を裏切り、死に追いやった「父」を許せない娘と、老いた父との和解の物語。言ってしまえばそういうことになるのでしょうね。しかし、映画はもう少し深いんじゃないでしょうか。 娘、息子、かつての愛人、隣の家族、子どもたち。様々な視線の先に、一人のわがままで偏屈な老人がいる。彼は、たぶん、本当に自分を受け入れてくれる「やさしさ」を求めていたのかもしれませんね。 「誰でもはじめはそうだから・・・」 引っ越しを繰り返し、新しく住む街や、その街の人間に受け入れられないと苦しむファビオに掛けた言葉が、ロレンツィオ自身を語っていたに違いないと、ボクは思うのです。会いに行かなければ「やさしさ」には出会うことはできない。 拒絶し続ける老人の姿を演じたレナート・カルペンティエリという役者と、彼を取り巻く女性陣の雰囲気がとてもいい映画だった。 「さあ、家に帰ろう。」 監督 ジャンニ・アメリオ Gianni Amelio 原作 ロレンツォ・マローネ 原案 ジャンニ・アメリオ アルベルト・タラッリョ キアラ・バレリオ 脚本 ジャンニ・アメリオ アルベルト・タラッリョ 撮影 ルカ・ビガッツィ 音楽 フランコ・ピエルサンティ 主題歌 アレルタ キャスト レナート・カルペンティエリ(ロレンツォ) ジョバンナ・メッツォジョルノ(娘・アラビア語の法廷通訳エレナ) ミカエラ・ラマゾッティ(隣人夫婦の妻ミケーラ ) エリオ・ジェルマーノ(隣人夫婦の夫ファビオ) グレタ・スカッキ(ファビオの母アウロラ) アルトゥーロ・ムセッリ(息子サヴェリオ) ジュゼッペ・ジーノ(ジュリオ ) マリア・ナツィオナーレ(元愛人ロッサーナ) レナート・カルペンティエーリ・Jr.(フランチェスコ) ビアンカ・パニッチ(ビアンカ) ジョバンニ・エスポジート(ダヴィデ) 原題「La tenerezza(やさしさ)」 製作年 2017年 イタリア 上映時間 108分 2019・05・15・シネリーブル神戸(no12)ボタン押してネ!にほんブログ村イタリア映画史入門 1905-2003 [ ジャン・ピエロ・ブルネッタ ]こういうので、お勉強はいかが?

2019.06.13

コメント(0)

-

アリーチェ・ロルバケル「幸福なラザロ」シネ・リーブル神戸no10

アリーチェ・ロルバケル「幸福なラザロ」シネ・リーブル神戸 朝から雨が降っている金曜日。 「出かけるの?」 「うん、雨が降ってるから。家にいると、ホントに何もしないから。」 「どこに行くの?」 「三宮。お昼に着くように高速バスに乗る。」 「何観るの?」 「ピーチ姫がいうてたやつ。幸福のなんとか。」 昼前のバスはすいていたのに、なぜか、隣に妙に派手なおばさんが座って、熱心にスマホをいじっていると思っていると寝てしまった。 三宮に着くと、さきほどの女性が階段をよろけながら、駆け降りるようにして、市民トイレに直行している後姿を見ていると、意味もなくため息が出た。 映画館は500人のホールで客は7人。振り向いて数えた。席について、またしても近所に知らない人がやってくるのではないかと心配していたが、今日は大丈夫。ホッとして、朝昼兼用のサンドイッチをかじっていると始まった。 暗い画面には建物があって、声がしている。 「ラザロー、ラザロ―」 村の風景、貧しい村人の生活、農作業、子どもたち、電球を取り合う夜、月が出ている。繰り返し「ラザロ」という呼び声が聞こえてくる。名前を呼ばれたらしい朴訥な青年が、頼まれたことを次々とこなしている。 イタリアなのだろうか、山岳地帯で、畑では煙草の葉の収穫をしているようだ。この感じをぼくは知っている。50年前の話だが、伯父がたばこ農家だった。 「あの、大きな葉を一枚づつ干すんや。」 そんなことを考えながら画面を見ていた。煙草畑の中でも、繰り返し「ラザロー、ラザロー、」と聞こえてくる。繰り返し聞こえてくる名前を聞きながら、思い浮かんできた。「ひょっとして、あの、ラザロか?」 画面に、貴族の息子である青年タンクレディが登場し携帯電話をいじり始める。「これは1980年代かな。」 暗い夜、村人がオオカミを見張り、裸電球を奪い合うように暮らしている山あいのこの村から遠くに電波塔の蜃気楼が見える。「あっちには文明があるいうことか。」 母親に反抗する貴族の青年タンクレディと、あらゆる依頼を断らない朴訥な青年ラザロは狼の遠吠えを真似合うことで「兄弟」であることを確かめ合っているようだ。二人の遠吠えの声を村の人々は彼方に聞いている。 しかし、「あの、ラザロ」であるならと考えていると、案の定というか、やっぱりそう来るんですねとばかりに雨に打たれ、高熱を発したラザロが、翌日「兄弟」を探して山中をさまよい崖の上から、あっけなく落下する。とても生きていられそうにはない。「やっぱり!それでどうなるんや。」 一頭の狼が、倒れているラザロのそばにやってくる。人間の遠吠えに答えた、あの狼たちの一頭であるに間違いないようだ。やがて、ラザロが目覚める。 目覚めたラザロは村に帰ってくる。村には誰もいない。街まで歩き続けたラザロは、盗みと詐欺でホームレス暮らしをしている女、少女だったはずのアントニアや、少年だった男たち、彼らが養っている村の老人、財産を失った「兄弟」タンクレディと再会する。いつの間にか30年の年月が流れている。 落ちぶれた「兄弟」を救おうと、いかにも現代的な、銀行の窓口にラザロはやってくる。「兄弟」が失ったものをすべて返してほしいと穏やかに訴えるラザロは、その場にいた群衆に踏みつぶされるようにして殺される。 一頭の狼が、自動車が行き交う道路を山に向かって走っていく。映画は狼の後ろ姿を追いながら、突如終わる。 映画を見ながら思い当たったのは、「新約聖書」の中にある、イエス以外で復活したラザロという名だったのだが、キリスト教圏の人たちならチラシを見ただけで思い浮かぶエピソードに違いない。 しかし、この映画は「ラザロの復活」という宗教的、神話的エピソードを描いたわけではなかった。ぼくの中に残ったのは、30年なのか、2000年なのか「元に戻してくれませんか」と問いかける勇気のようなものだった。 多分、ぼくが今考えていることにつながっている。もちろん時間を戻すことはできない。「が、しかし・・・」という感じを残した映画だった。 延々と連なるイタリアの山岳風景。その向うに見えてくる現代都市。「ラザロ」という呼び声や狼の遠吠えの声の重なりと響き。教会を追い出された貧しい村人に恩寵として聞こえてくる音楽。そして、「愚か者」と呼ぶしかないラザロ。こういう愚直で、まっすぐな映画を作った監督が、アリーチェ・ロルバケルという女性であったことも、ちょっと嬉しかった。 劇場を出ると雨は上がっていた。歩くと汗ばむ季節になってしまった。 「さあ、神戸駅まで歩こう」 監督 アリーチェ・ロルバケル Alice Rohrwacher 製作 カルロ・クレスト=ディナ ティツィアーナ・ソウダーニ アレクサンドラ・エノクシベール グレゴリー・ガヨス キャスト アドリアーノ・タルディオーロ(ラザロ) アニェーゼ・グラツィアーニ(アントニア) アルバ・ロルバケル(成長したアントニア) ルカ・チコバーニ(タンクレディ) トンマーゾ・ラーニョ(成長したタンクレディ ) 原題 「Lazzaro felice」 2018年 イタリア 127分 2019・06・07・シネリーブル神戸(no10)ボタン押してネ!にほんブログ村シューベルト:ラザロ(復活の祭典)~独唱、合唱とオーケストラのための (Schubert, Franz: Lazarus)【中古】◆◆映画芸術 / 2019年5月号

2019.06.07

コメント(0)

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

-

- 読書備忘録

- みみずのたわごと:徳川慶喜*松平容…

- (2024-11-16 00:01:12)

-

-

-

- この秋読んだイチオシ本・漫画

- 面白かった漫画紹介!

- (2024-11-23 08:03:27)

-

-

-

- ボーイズラブって好きですか?

- 悪役聖神官ですが、王太子と子育て恋…

- (2024-10-04 21:52:45)

-