PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

(HOTEL HYATT REGECY 直営) があります。その西側屋外は芝生エリアになっています。その一隅に、冒頭写真の 「馬町十三重石塔」 が移設されています。

平成知新館に建て替えられる以前は、南門から入った北側、明治古都館の南西前に設置されていました。左の写真は、噴水のあるエリア側から南門を背景側にして十三重石塔を撮ったものです (2009年4月) 。

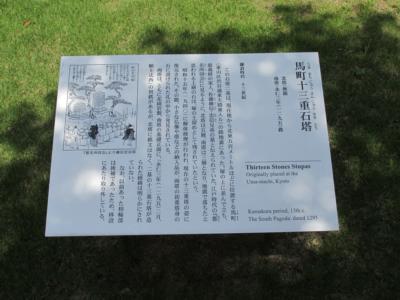

右の説明板は現在の移設場所傍に設置されています。冒頭写真の左側の石塔が、北塔、右側が南塔です。

この2つの石塔はここから北東に500mほどの「馬町 (うままち) 」の路地裏の塚の上に建立されていたものだそうです。北塔は無銘、南塔には「永仁3年(1295)2月、願主法西」の銘があります。鎌倉時代13世紀の建立です。古来源義経の臣佐藤継信・忠信兄弟の墓と伝えられていたといいます。両塔は共に花崗岩製。高さ6m余。

とのことです。

この石塔も見る位置と背景によって、雰囲気が少しずつ変化します。

「なお、以前あった相輪部は後補であったため、移設にあたり取り外している」 (説明板) とのことで、石塔の傍に置かれています。

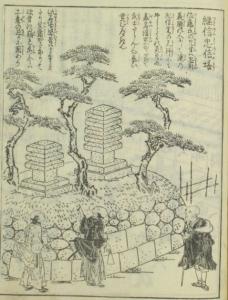

江戸時代に出版された 『都名所図会』には、「継信忠信塔」という名称で紹介されています。 この絵が冊子に載っています (資料3) 。北塔五層、南塔三層となっていて、地震で落下したと思われる上層石は塚の土留めとして使う形で残されていたようです。 (説明板)

同じく江戸時代の白慧著『山州名跡誌』にはこの塔が、妙法院の北、石塔は町北方の人家の後に在りとしています。上記と同様の記載の後に、次のエピソードを収録しているのです。古老から伝承として聞いたという形で、

(くだん) の由縁を聞て塚に向いて和歌を詠ず。 おしまずも君の命をつぎのぶの、形見の石は苔衣きて

その夜五更に至て頻 (しきり) に彼家の戸を敲 (たたく) あり。誰ぞと出会ふに、

甲冑を帯せし武者也。今日の返歌せんとて、

と云 (いい) すてて失 (うせ) ぬ。云云」 (資料4) と。

芝生エリアの南端から眺めた 「正門」

こちらは2014年10月に、ほぼ同じ位置から撮ったものです。

この正門は明治古都館の竣工の折りに建造されています。大和大路側に立ち、正門の前から明治古都館が正面に見える景色は優雅さを感じさせるものです。赤レンガでの一貫した調和が美しい。

現在この正門は、一般来訪者の退館と、団体観覧券で入館する団体の入退館専用として使われています。

正門に近づいて細部を眺めてみましょう。

この正門を近くで観察するだけでも結構楽しいですよ。レトロな感じ漂い、静かな中で眺めているとタイムスリップしそうです。

正門と明治古都館の間に噴水があり、噴水のあるエリアとなっています。

このエリアの南側が「西の庭」です。

噴水のあるエリアに近い庭のところに、鎌倉時代の作である雲岩寺伝来の石灯籠が置かれています。

ここからご紹介する「西の庭」の写真は、今までに京都国立博物館を訪れた折りに、徒然に撮っていた写真を抽出したものです。7月には「東の庭」を重点的に散策しこちらには足を向けませんでしたので・・・・。括弧内の年月は撮影した時期です。

正門内側の位置から、塀沿いに西の庭の散策路を歩きますと、

(2004年4月)

(2004年4月)

構内西南隅近くに、覆屋が設けられ 「弥陀三尊石仏」 があります。松香石製、厚肉彫りの石仏ですが表面がかなり破損しています。伏見区竹田の安樂寿院より移されたといいます。数少ない平安時代後期・12世紀の遺品として貴重な石仏だそうです。 (資料2,4)

(2004年4月)

(2004年4月)

鉄柵と煉瓦造りの塀が背後に見える西南隅に置かれた 五条大橋の橋桁と橋脚 です。

今では一種の現代彫刻モニュメントの感すらします。

これは、天正17年(1589)5月に豊臣秀吉が鴨川に架けた大橋の橋脚です。「津国御影」の刻銘があり、摂津の御影(神戸市)から運搬されてきたことがわかるのです。 (資料4) この傍に、五条大橋と三条大橋に使われた石柱の一部が置かれています。京博蔵。

(2009年4月)

(2009年4月)

キリシタン墓碑

京都市内のお寺の境内で発見されたもので、慶長年間(1596-1615)に作られたキリシタン信徒の墓碑だそうです。「碑の正面には、十字架・IHS(『イエスは人類救済者』という意味のラテン語)・西暦年号・洗礼名などが刻まれています。」 (資料4)

礎石

(2004年4月)

礎石

(2004年4月)

奈良市佐紀町から出土した奈良時代の礎石です。京博蔵。

(2009年4月)

(2009年4月)

鎌倉時代の 石造地蔵菩薩坐像 。寄贈品として京博蔵。

(2009年4月)

(2009年4月)

室町時代作の 石造不動明王像

(2004年4月)

(2004年4月)

東大寺にある 金銅八角灯籠(国宝)の複製 が京博蔵として西の庭に置かれています。

灯籠の火袋部分の装飾彫刻をいくつか撮ったもの。訪れた時間帯での光のさす方向でうまく撮れたものだけです。 (2012年1月)

4つの面に 音声菩薩 (おんじょうぼさつ) が彫刻されています。縦笛を吹く、横笛を吹く、竿 (う) を奏でる、銅跋子(シンバル)を奏する、という4体の音声菩薩像です。どのような曲をカルテットで演奏しているのでしょうか?

複製ですが巨大な金堂八角灯籠の装飾彫刻は見応えがあります。

西の庭には、他にもいくつかの遺品が展示されています。

それでは「東の庭」に行きましょう。

つづく

参照資料

1) 屋外展示 :「京都国立博物館」

2) 『昭和京都名所圖会 洛東-上-』 竹村俊則著 駸々堂 p109-113

3) 都名所図会 巻之1-6 / 秋里湘夕 選 ; 竹原春朝斎 画

第3冊17コマ目 :「古典籍総合データベース」(早稲田大学図書館)

4) 山州名跡誌 :「国立国会図書館デジタルコレクション」

84コマ目の左ページ下段に「継信・忠信塔」として記載あり。

5) 西の庭 :「京都国立博物館」

補遺

弥陀三尊の意味 :「浄土宗」

阿弥陀三尊 :ウィキペディア

阿弥陀三尊来迎像 :「京都国立博物館」

五条大橋 :ウィキペディア

松原橋(下京区-東山区) :「京都風光」

三条大橋 :ウィキペディア

京師 三条大橋 :「アダチ版画」

京都のキリシタン遺跡 文化史16 :「フィールド・ミュージアム京都」

京のキリシタン-京都市内出土のキリシタン墓碑とキリスト教徒の動向に関する覚書

上垣幸徳氏 紀要第5号 滋賀県文化財保護協会 1992.3

特集2 キリシタン史跡をめぐる―関西編 :「カトリック中央協議会」

東大寺大仏殿前八角灯籠火袋音声菩薩 :「古典籍総合デ^タベース」

東大寺大仏殿前の「八角燈籠」の魅力を探ってみた。(奈良市)

:「DEEPだぜ!!奈良は。」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都国立博物館 建物と庭 -1 平成知新館・明治古都館・噴水のあるエリア

探訪 京都国立博物館 建物と庭 -3 東の庭(李朝墳墓表飾石造遺物を中心に)へ

探訪 京都国立博物館 建物と庭 -4 東の庭(茶室「堪庵」)へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.