PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

東岸、京阪電車宇治駅傍からの眺め [探訪時期:2013年7月ほか]

あけましておめでとうございます。

お立ち寄りいただきありがとうございます。今年もよろしくお願いします。

こちらに再録するにあたり、新春をやはり地元での関連探訪から始めたいと思います。

西岸、夢浮舟橋ひろばの一隅からの眺め

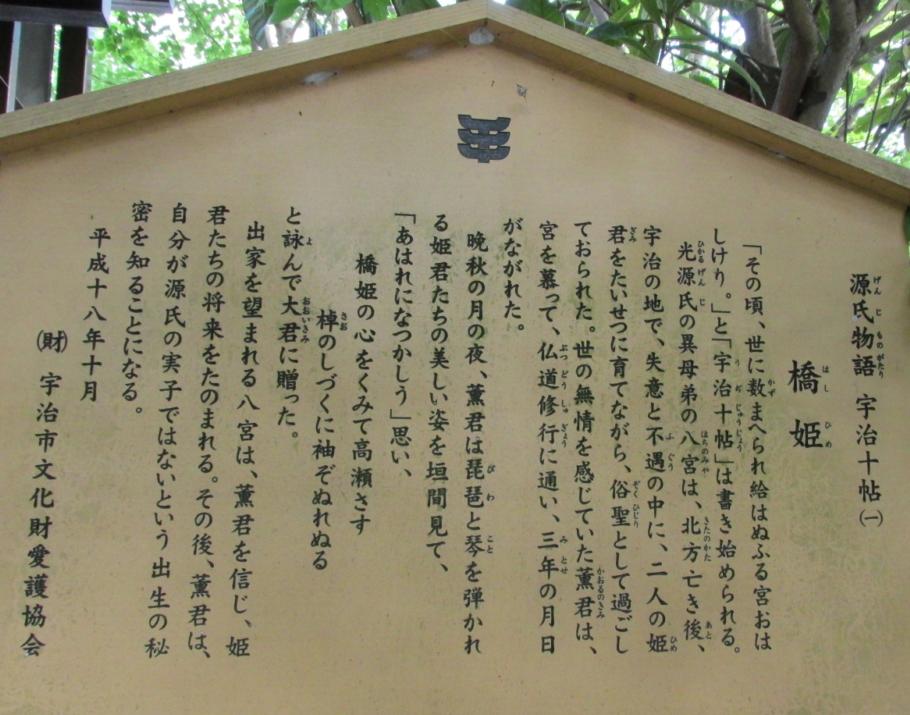

『源氏物語』の45帖「橋姫」からは宇治十帖と呼ばれています 。私が今住んでいる宇治がその舞台になっています。「私の古典」シリーズの1冊になっている『円地文子の源氏物語 巻三』(集英社文庫)が文庫本1冊で宇治十帖をまとめています。私にとっては入門として読み進めるのに手軽なため、この探訪記ではこの本を宇治十帖を理解するための参考にしたいと思います。そして必要に応じて、各種資料を活用させていただくことにします。

「源氏物語のまち、世界遺産のまち宇治の歴史と文化を歩く」 という宇治十帖の古蹟を組み込んだウォーキング探訪に参加しました。2013年の 宇治市源氏物語ミュージアム主催の源氏物語入門講座 を受講したときに、併せて足をのばし訪れて撮った写真、今までに折りにふれて撮った写真があります。そして、今回いくつか撮りに出かけて、一部探訪写真を補充しました。これらの写真を利用して、掲題の探訪記をご紹介します。 (季節が混在しますが、ご寛恕ください。)

源氏物語のうち、 宇治十帖は光源氏が亡くなった後の物語 です。薫の君(中将の君)が主人公となり、光源氏の異母弟・八の宮の姫たちと薫の君、そして匂宮が中心になり物語が展開していきます。

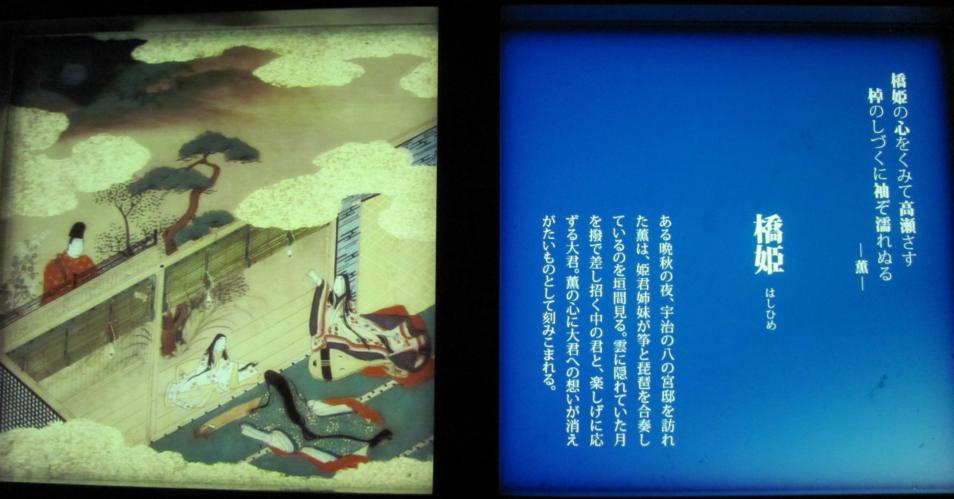

宇治川のほとりに隠棲する八の宮の許に、薫の君が訪れるということから話が始まります。宇治山に住む阿闍梨である聖僧から、薫の君は八の宮の仏心深い生き方を知り、八の宮と便りを交わすうちに、宇治までわざわざ訪ねて行くようになります。八の宮の方も薫の君に喜んで会うようになります。薫の君は八の宮を師と思い、何度も訪ねて行くわけです。晩秋の頃に訪ねると、八の宮は念仏の七日のお籠もりに出かけていて不在でした。

そのとき薫の君は初めて、八の宮の姫たちが楽器を合奏している姿を透垣 (すいがい) の隙間から眺め、二人の姫による箏の琴と琵琶の合奏を聴くのです。

これが絵巻に描かれて有名な場面になっています。

ウィキペディアからこの絵を借用しました。 (資料1)

源氏物語に親しむ上で、わが町、 宇治市源氏物語ミュージアム は便利で有益な情報館です。常設展と企画展を併設されています。

こんな感じの建物です。京阪電車の宇治駅からだと、徒歩15分くらいの距離でしょうか。一度 ホームページにこちらからアクセスしてみてください。

これは常設展の入口近くで見られるシーンです。等身大の人形で立体的に具象化された物語の場面です。絵に描写されたものとはまたひと味ちがいます。

そして、

こんな写真パネルのディスプレイも見ることができます。

こちらは薫の君が物陰から立ち出でて、姫君が簾を下ろして部屋の奥に移ってしまった後で、姫君の居る部屋の御簾の外に立ったという場面の描写のようです。

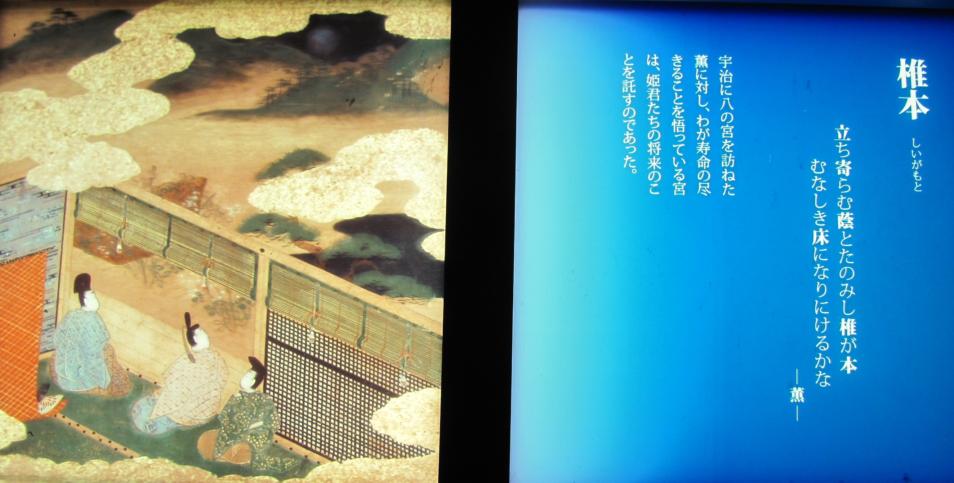

「椎本」については、この絵と説明パネルが同様に見られます。

この後、薫の君は姫君に会いたいと願うのですがその希望は叶えられず、和歌の応答をして心を残しながら、薫は京へ帰っていかざるをえなくなるのです。このときに、薫の君が詠んだ歌が

橋姫の心をくみて高瀬さす 棹のしづくに袖ぞ濡れぬる であり、

それに対し、大君が返された歌が、

さしかへる宇治の川長朝夕の しづくや袖を朽たしはつらむ です。

この和歌のやりとりから、「橋姫」と巻の名称が付けられたということになります。

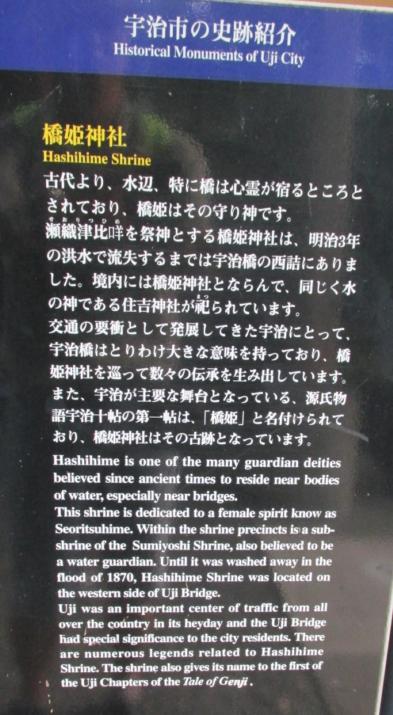

なぜ「橋姫」が出てくるのか。広辞苑を引きますと、橋姫とは「橋を守る女神。特に山城の宇治橋にいう。玉姫」と説明しています。

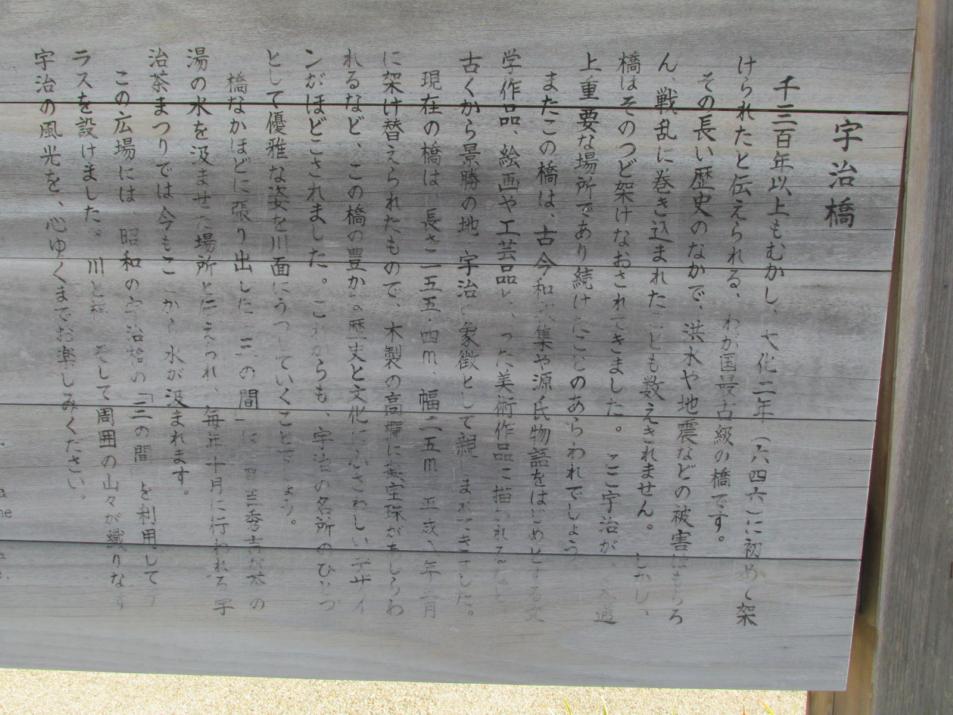

宇治川に架かる宇治橋の中間あたりに 「三の間」 と呼ばれる 上流側に張り出した場所 が作られています。 ここはかつて、橋の守り神として橋姫が祀られていた場所 なのです。橋姫には、外敵の侵入を防ぎ、川の氾濫などを鎮める橋の守護神として祀られたそうです。

余談ですが、後の話としては、豊臣秀吉がこの場所から宇治川の名水を汲み上げて茶の湯に使ったという逸話が残されています。 (資料2)

現在はご覧の通り、張り出しの間があるだけです。なお、江戸時代にはすでに現在と同様に張り出しの間だけになっています。

『都名所図会』には、宇治・興聖寺と周辺を描いた絵図が載っていてその左下に宇治橋、そして三の間がちゃんと描き込まれています。 こちらからご覧ください。 (資料3)

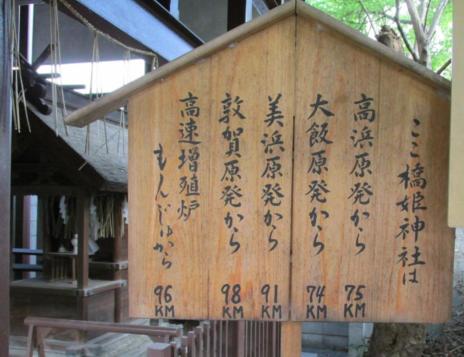

宇治橋の西詰に建つ県神社の大きな石の鳥居をくぐり県 (あがた) 神社に向かう道路を少し進むと、左側に橋姫神社があります。

。

社が2つ並んでいます。

社が2つ並んでいます。

橋姫神社の祭神は瀬織津比咩 (せおりつひめ) です。この神様、手許にある数冊の神様関係の説明書にはその名前が出てきません。唯一、ネット検索でウィキペディアで説明を入手しました。「祓戸四神の一柱で災厄抜除の女神である。神名の名義は川の早瀬の穢れを清めるとある。祓神や水神として知られるが、瀧の神・河の神でもある。その証拠に瀬織津姫を祭る神社は川や滝の近くにあることが多い。」 その特性は治水神 ということなのです。「大祓詞」の中に「早川の瀬に坐す瀬織津比賣と言ふ神」という形で出てきます。 (資料4)

住吉神社の祭神は住吉神(別称)です。大阪の住吉大社をはじめとして全国に広く分布する住吉神社の祭神は 住吉三神(底筒男命・中筒男命・上筒男命) であり、 海の神、航海の神 とされています。つまり 水運の神 です。宇治川の水運を祈ることに関わるのでしょうね。 一方和歌の神でもある ようです。 (資料5)

脇道にそれますが、

なぜか、探訪時点ではこの駒札が建てられていました。そのこと自体に興味を覚えました。

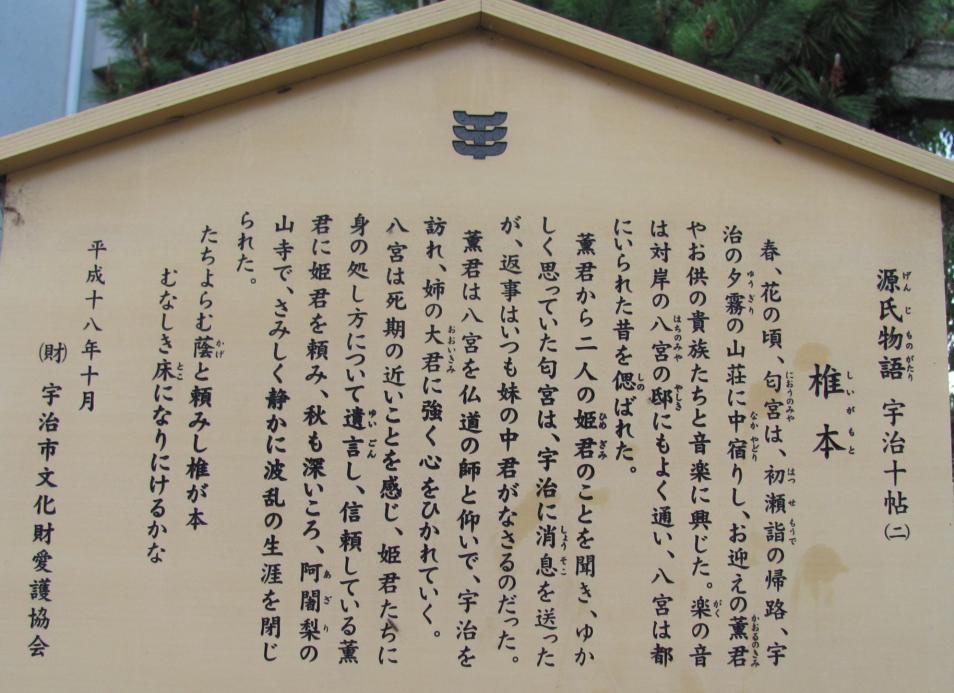

橋姫の巻で、薫の君は匂兵部卿の宮(匂宮)に宇治の姫君のことについて話をします。この巻で匂宮は姫たちに関心をいだきます。そして、椎本の巻で2月の20日頃の初瀬観音の参詣の帰りに宇治にある右大臣(夕霧)の別邸に立ち寄るという形で登場します。薫の君が宇治の別邸に出向くということになります。そこに、八の宮から薫の君に便りが届き、八の宮の邸に伺うことになります。立場上一緒に行けない匂宮は文を託すのです。父のすすめで中の君が匂宮に返事を書くことになります。これがきっかけで中の君と匂宮の関わりができ、文のやりとりが進展していきます。

一方、秋に中納言に昇進した薫の君は、7月はじめにご無沙汰している八の宮の邸を訪れます。そこで、八の宮は、薫の君の人柄を信頼し、自分が老い朽ちた後には姫たちの世話を頼みたいと願うのです。薫の君は心から応諾します。その八の宮は宇治の阿闍梨の寺に籠もっているときに亡くなってしまいます。

暮れになって薫の君が宇治を訪れたときに、初めて大君と語り合う機会を得て、胸のうちを仄めかす薫の君に対し、大君はやはり疎ましく感じるばかりという成り行き。

仕方なく帰る際に、故宮の仏壇だけが華やかに残っていて、師と決めていた八の宮が亡くなってしまったことに薫の君は寂しさを抱き、歌を読み捨てて京に帰ることになります。

このときに薫の君が詠んだ歌が、

立ち寄らむ蔭とたのみし椎が本 むなしき床になりにけるかな です。

椎本の巻は、この歌から名付けられているようです。

この巻は、翌年、夏になってはじめて、薫の君は宇治を訪れ、西廂の間の障子にあいている小さな穴から仏間の方を覗きみする場面で終わります。なんとしても姫君の姿を垣間見たいという思いからの行動なのです。

この椎本のゆかりの地が、彼方(おちかた)神社の所在する場所だそうです。

この神社は京阪宇治駅のある場所、つまり宇治橋東詰のところから、道路(府道7号線)を東から北方向に回り込むように左折していくとすぐに左側にあります。宇治駅から数分50mくらいという距離です。

彼方神社はほんとに小さな境内です。この境内に2本の椎の木があるのです。

石の鳥居の柱にも「椎の本古蹟」と刻されています。

南面して小さな社が鎮座します。その社の右斜め後、道路側に石が安置されています。たぶん神石なのでしょうね。

境内に「諏訪大明神」と刻された小ぶりの石灯籠が建てられています。

祭神については諸説があるようです。宗像神、諏訪神、大物主命と。 (資料6)

源氏物語の橋姫について、与謝野晶子氏の現代語訳が青空文庫に掲載されています。こちらからご覧ください。 橋姫 椎本 (帖名をクリックしてみてください)

明融臨模本・大島本の原文と訳文を渋谷栄一先生がネットに掲載されています。こちらからご覧ください。

橋姫 明融臨模本の本文 現代語訳

椎本 大島本の本文 現代語訳

この橋姫と椎本の2つの巻で興味深いのは、八の宮の邸に仕える年老いた女房の登場です。弁の君と呼ばれるこの老女から薫の君が昔語りを聴くことになります。つまり、衛門の督(柏木)のことについて一部始終を聴き、さらに袋に入れた文反故の束を受け取ることになります。自分の出生の真相を知るに至るのです。

もう一点、椎本の巻では、八の宮の亡くなった後の秋の末に薫の君が宇治の邸を訪ねたときに初めて、薫の君は大君と語り合います。一方、暮れに訪れたときに、薫の君は障子の小さな穴から姫たちの姿を見て感じるところがあるという記述です。この部分、平安時代のコミュニケーションの在り方が背景になっています。私は次の説明を読んで初めて曖昧に読んでいた箇所が明瞭に理解できました。

「王朝の女人は、みだりに人前に姿を見せない。御簾のかなた、几帳や屏風のかげにいる。成人ののちは同姓でさえ顔を合わすことはまれというのだから、まして男は成人してのち(元服後、12歳ごろ以降)は、御簾にさえぎられ、屏風や几帳のかなたに女人を想うしかない。だから、簾中にのみ生活する女人に情熱的に迫るとすれば、何かの機会に男性が外から覗き見する以外に方法がない。そこで男たちは隙見の機会をねらうのだ。」 (資料7)

背景情報を少し詳しく知ると、物語のプロセスの意味が奥行きを持ち、おもしろさが広がります。

6252

6252さて、宇治十帖ゆかりの地探訪はつづきます。

参照資料

『わたしの古典 円地文子の源氏物語 巻三』(集英社文庫,1996.3)

1) 橋姫(源氏物語) :ウィキペディア

2) 宇治橋 :ウィキペディア

橋姫 :ウィキペディア

橋姫 :「京都通(京都観光・京都検定・京都の寺院)百科事典」

3) 『都名所図会』巻之1-6 / 秋里湘夕 撰 ; 竹原信繁 画 巻5の52コマ目

古典籍データベース 早稲田大学図書館

4) 瀬織津姫 :ウィキペディア

大祓詞 :「日本文明研究所」

5)『「日本の神様」がよくわかる本』 戸部民夫著 PHP文庫 p95

『日本の神様読み解き事典』 川口謙二編著 柏書房 p148

6) 山城(宇治郡)の式内社/宇治彼方神社 :「戸原のトップページ」

彼方神社 :「玄松子の記憶」

7)『源氏物語手鏡』 清水好子・森一郎・山本利達共著 新潮選書 p101

【 付記 】

「遊心六中記」としてブログを開設した「イオ ブログ(eo blog)」の閉鎖告知を受けました。探訪記録を中心に折々に作成当時の内容でこちらに再録していきたいと思います。ある日、ある場所を訪れたときの記録です。私の記憶の引き出しを兼ねてのご紹介です。少しはお役に立つかも・・・・・。ご関心があれば、ご一読いただけるとうれしいです。

補遺

宇治山 :「コトバンク」

付記:『都名所図会』には、宇治山の項があります。「三室戸山の南なり。喜撰法師この所に住み給ひしとなん。」と記しています。その次の項に、「喜撰嶽」の項を設定して一歩踏み込んで説明を加えています。

渋谷栄一 :ウィキペディア

大祓詞 :ウィキペディア

大祓え・大祓詞について :「にっぽん文明研究所」

住吉三神 :ウィキペディア

住吉大社 ホームページ

ご祭神の由緒

シイ :ウィキペディア

シイノキの椎絞り、椎丸太とは :「木の雑記帳」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 源氏物語・宇治十帖ゆかりの地 -2 総角、早蕨の古蹟 へ

探訪 [再録] 源氏物語・宇治十帖ゆかりの地 -3 宿木・東屋の古蹟 へ

探訪 [再録] 源氏物語・宇治十帖ゆかりの地 -4 浮舟・蜻蛉の古蹟 へ

探訪 [再録] 源氏物語・宇治十帖ゆかりの地 -5 手習・夢浮橋の古蹟 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.