PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

橋寺放生院 [2013.7撮影]

[2013.7撮影]

[2013.7撮影]

[探訪時期:2013年11月]

2013年の秋、「京都非公開文化財特別公開」で放生院がその一つになりました。仏像と宇治橋断碑が公開されているということなので、一度拝見しておきたくて、雨の降っている日でしたが最終日にでかけました。雨の中で撮りづらかったので、以前に撮った写真をいくつか補って、ご紹介します。私には地元をより深く知るための頭の整理です。

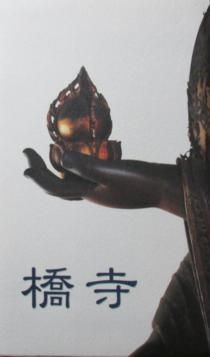

冒頭の門前寺標には「橋寺放生院」 と記されています。当日お寺で購入した絵はがきセットの包みには、ご覧のとおり 「橋寺」 としてありますが、 中の表記には「雨宝山放生院 橋寺」 となっています。山号は冒頭下段の写真のように、山門の屋根の軒瓦にも陽刻されてます。真言律宗のお寺です。

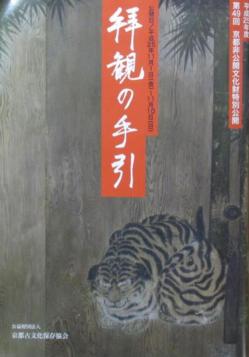

当日購入したこのパンフレットや事後にネット検索ほかで調べたことなどを参考にして、私流に整理してみます。

現在の正式の名称は「雨宝山放生院」 (資料1) とのことですから、今も寺号は 「常光寺」 なのでしょう。 「橋寺」は通称 です。しかし「橋寺」の方が一般的によく知られています。地元に住む私も、その所在を橋寺の名称で知っていて、初めて訪れた時に「放生院」と知ったのです。何度か境内を訪れてはいるのですが、いわれまで深く考えませんでした。

このお寺が 「宇治橋の守り寺」 と呼ばれるところから、橋寺で通ることになったのでしょうね。それは「後宇多天皇より寺領三百石を賜り、以来宇治橋の管理をまかされ、兵火や洪水で流出するたびに修理をした」 (資料1) ことに基づくそうです。勿論、宇治橋との深い関係はさらに遡るお寺の歴史があります。

過去に訪れた経験では、橋寺の境内は普段は自由に拝見できます。

山門を一歩入ると、目の前に急な石段があります。石段上から撮りました。

境内は道路よりかなり高い位置にあるのです。

石段を上がると左側にこの覆屋が見えます。 ここに「宇治橋断碑」が置かれています 。日本三古碑の一つと言われるものです。 普段は未公開 (宇治橋断碑は撮影禁止でした) 。発見された断碑の写真は、ウィキペディアの「宇治橋断碑」に掲載されていますので、 こちらからご覧ください。

この断碑が寺歴に関わっているのです。

宇治橋は大化2年(646)に僧道登の尽力により初めて宇治川に架けられたと碑文に記されています。次の一節です。

名曰道登 出[自山尻 慧満之家 大化二年 丙午之歳 搆立此橋 済度人畜]

(なをどうとといわく やましろ えまんのいえよりいでたり

[]部分は記録からの原文補充による部分です。断碑には道登の名が記されています。

この道登が治水と人馬の往来安全祈願のために堂塔を建立したのです。常光寺地蔵院が僧道登により拡充されたということでしょう。江戸時代・寛政3年(1791)にお寺の境内から碑の上部3分の1の断碑が発見されたそうです(異説もあるようですが)。その断碑に大化2年の宇治橋架橋の経緯が格調高い漢文で記されていたのです。

『帝王編年記』にはその碑に記された原文が記録されているとのことで、これにもとづいて、発見された断碑の下の部分に石をつぎたし、同じ六朝風の文字で復刻補充されました。尾張の学者、小林亮適ら五人がなしたとされています。現在の私たちは宇治橋断碑を本来の全体の姿として眺めることができます。断碑の石と補充された石は年代の違いのため色合いがことなりますが・・・・。

ウィキペディア他によると、『帝王編年記』には、道登と道昭が宇治橋を架橋したとあり、『続日本紀』によると架橋したのは道昭と記述されているそうです。ウィキペディアの記載を参考に整理しますと、誰が架橋したのかについて、

宇治橋断碑 道登

『帝王編年紀』 道登、道昭 を併記

『日本霊異記』『今昔物語集』 道登

『続日本紀』 道昭

『扶桑略記』 道登 尚、国史に曰わくと道昭をも記載

つまり、文献的には解明できていない矛盾が残るようですね。

ネットで調べていると、宇治橋断碑について、「橋寺放生院の境内にある宇治橋断碑の謎」というタイトルで断碑の建立を考察されているブログ記事に出会いました。参考になりました。ご一読はこちらからどうぞ。

宇治橋断碑のある覆屋の傍に、 橋寺という石標と織部灯籠 が建っています。織部灯籠はキリシタン灯籠とも言われます。

境内の参道を左折した先にある本堂

まず、本堂に向かいました。

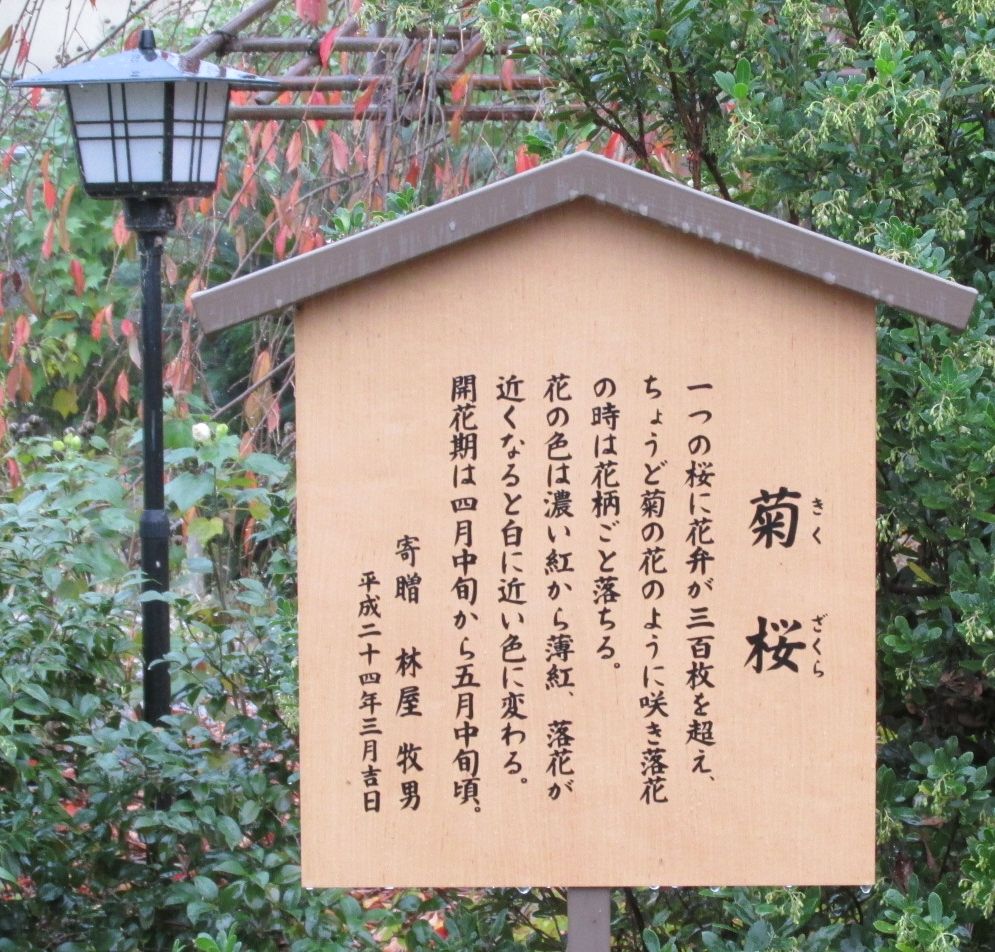

境内右手側には、菊桜と称される木があります。

本堂の手前には、 「摩尼車」

が置かれています。

本堂の手前には、 「摩尼車」

が置かれています。回転する輪の面に「般若心経」(略称)が陽刻されているのです。台柱の側面にはこう記されています。

「これは摩尼車というものです。『摩尼』とは摩尼宝珠とも、如意宝珠とも言われ、意のままに宝を出すと言われる珠のことです。

仏さまの徳にたとえたり、お経の功徳にたとえたりします。これを1回まわせば、お経を1巻読んだのと同じ功徳が得られると言われています。摩尼車にかるく手をあてて、手前に回して下さい。その時、左の経文を唱えてください。」

最後の経文は、般若心経の最後にある真言(呪文)です。「ギャーテイギャーテイハーラーギャーテイハラソーギャティボージソワカ」と原文の音を音写により漢字の音が当てられている箇所です。

サンスクリット原典のカタカナ表記では「ガテー ガテー パーラガテー パーラサンガテー ボーディ スヴァーハー」という音になるところです。「往ける者よ、往ける者よ、彼岸に往ける者よ、彼岸に全く往ける者よ、さとりよ、幸あれ」という意味だと訳されています (資料2) 。脇道に入ってしまいました。

本堂の手前に、 五輪塔 が建立されています。目立つ場所ですが、説明板がありません。

本堂で拝見した 本尊の地蔵尊は木造寄木造で高さ1.9m、衣紋には細やかな截金が施され極彩色がかなりの部分に残っています 。優美な姿です。 (こちらも堂内撮影禁止でした。)

寺歴によると、当初の常光寺地蔵院に、僧道登がさらに堂塔を建立しますが、その後に天災等によりお寺が一時荒廃しました。鎌倉時代の弘安4年(1281)奈良西大寺の僧叡尊(興正菩薩)律師が堂塔を修理されるとともに、再々流失する宇治橋を新たに架橋されたそうです。放生院にとって、叡尊が中興の祖となります。

一方で、本尊であった聖徳太子の念持佛地蔵菩薩の損壊を憂い、大像を彫して、その体内にその地蔵菩薩を納められたのだそうです (資料1) 。その大像が現存の本尊地蔵菩薩像なのです。上掲の絵葉書の包みは、本尊地蔵菩薩像の左手です。

ネット検索していて、「放生院(橋寺)ルポ 地蔵菩薩の魔力、心通わせて」という朝日新聞の記事を見つけました。そこにこの本尊の写真が掲載されています。 こちらからご覧ください。

フォトギャラリーには、小林勝彦氏撮影による地蔵菩薩像の衣紋その他細分の部分写真も掲載されています。見応えがあります。 (そのうちフリーアクセスできなくなるのかもしれませんが・・・・)

本堂には、不動明王立像(平安時代・重文)、釈迦如来坐像(室町時代)、弁財天坐像(南北時代)、阿弥陀如来坐像(江戸時代)も祀られています。 (これら諸像も絵はがきのセットになっています。)

それでは、境内を拝見しましょう。

境内の南端にはいくつもの石仏石像が立ち並んでいます。

西側から順番にみると、 水子子育地蔵菩薩、僧像、様々な地蔵尊石仏、橋かけ観音 です。

僧像は道登?、叡尊? ・・・説明が付されていません。多分、叡尊でしょうね。

(機会があれば、次回にでも尋ねてみようと思っています。)

橋かけ観音の駒札に「恋いのはしかけ、極楽のはしかけ、合格のはしかけ」と付されているのがおもしろいです。

それら諸像の東側には宝篋印塔も建立されています。

それら諸像の東側には宝篋印塔も建立されています。

その近くに 「十二支守本尊」 も並んでいます。

2013年7月に訪ねたときに、正面からとったのがこちらの写真です。

諸仏が十二支のそれぞれの守り本尊として当てはめられているのです。

千手観世音菩薩 (ねずみ年)

虚空像菩薩 (うし・とら年)

文殊菩薩 (うさぎ年)

普賢菩薩 (たつ・み年)

勢至菩薩 (うま年)

大日如来 (ひつじ・さる年)

不動明王 (とり年)

阿弥陀如来 (いぬ・いのしし年)

誰が、いつ、このようなマッチングを考え出したのでしょうか。興味深いものです。

「十二支守り本尊」をキーワードにネット検索すると、真言宗や天台宗のお寺のホームページがいくつもヒットします。勿論、個別の仏像を本尊とするお寺を十二支守り本尊として巡るという形も結構各地で行われてるのを知りました。そのルーツは未詳です。考察課題が残りました。

境内には、橋かけ観音の西側には、宇治市名木百選に選ばれている「いちょう」の古木(樹齢250年だとか、高さ14m)が聳えています。

この 歌碑 が建てられているのを7月に見ました。

新年同詠橋 橋寺にいしふみ見れば宇治川や大きいにしえは河越え賀祢吉 (かねき)

上田三四二 (みよじ) というアララギ派歌人の詠んだ歌です。

境内には、 芭蕉の句碑 「木がくれて茶つみもきくやほととぎす」があるそうですが、見落としています。桜の季節にでも再訪して確認してみたいなと思う次第です。

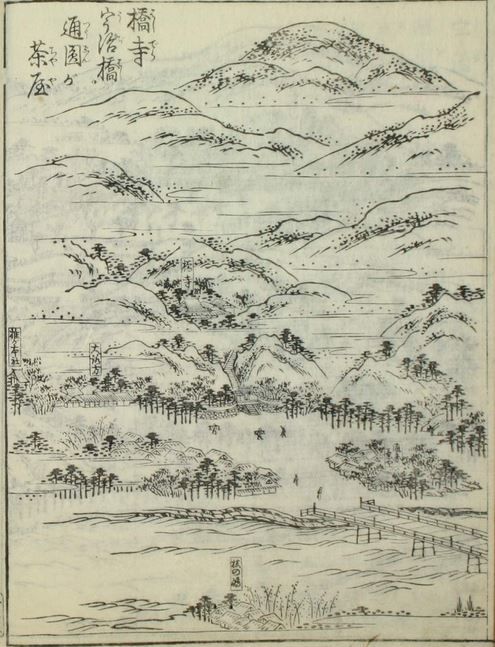

江戸時代のガイドブックに相当する『都名所図会』には、宇治橋および宇治橋東詰にある通円が茶屋の項目の後に「橋寺」という項目で簡略に説明しています。

「橋寺は通円が東にあり。常光寺放生院と号す。本尊地蔵菩薩、開基は道昭和尚なり。その後、興聖菩薩ここにて橋供養し給ふなり」と。

安永9年に初摺本が出版されているのですが、この頃は道昭として理解されていたということがわかります。宇治橋の項目で「孝徳天皇の御宇、大化2年に元興寺の道昭和尚この橋をかけ初めしなり。」と記されています。

ちょっとおもしろいのは、通円が茶屋の項に「昔より宇治橋掛替のときは、この家も公務の沙汰とし造りかへあるとなり。」という括弧書きの補足説明が付されていることです。校注者の補注によると、同茶店の談として、「平安末期以降、代々宇治橋畔に住し、橋の守護を職とし、そのかたわら茶店を開いて今日に至った」という言い伝えがあるそうです。 (資料4)

同書には、この絵図が載っています。引用させていただきます。 (資料5)

最後に、叡尊と宇治橋にまつわるものとして、宇治の浮島(「塔の島」)にある大きな十三重石塔のことに触れておく必要があります。

弘安7年(1284)宇治橋の架け替えを叡尊が実施するにあたり、橋の流失が起こるのは魚霊の祟りと考えたのです。そして、時の朝廷に宇治川での殺生禁断令発布を要請します。その結果、宇治川では網代による漁法が禁じられたとか。

弘安9年(1286)に宇治橋の架け替えが行われます。そして、川で死んだ人や馬、乱獲される魚類の霊を慰めるための供養の法要として盛大な 「放生会」 をこの橋寺で行ったのです。それが 「放生院」という名称の由来 だそうです。 供養塔として建立されたのが十三重石塔 です。高さ15m、現存する日本最大最古の石塔だそうです。

建立された後も、洪水による倒壊、再興が繰り返され、宝暦6年(1756)の大洪水による流出以降、約150年川中に埋没したままだったのです。明治40年(1907)に石塔巨石の所在確認、発掘を経て再興されて、現在の姿に再現されたという経緯があります。 (資料1,3)

興聖寺も今回公開されていましたので、放生院の拝観後に訪れました。

京阪電車の宇治駅に戻るときには、橋寺放生院の山門が閉じられていました。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1)『拝見の手引』(平成25年度第49回京都非公開文化財特別公開 京都古文化保存協会)

2)『般若心経・金剛般若経』 中村元・紀野一義訳注 岩波文庫

3) 浮島十三重の石塔(重要文化財) :「鮎宗」

宇治橋から浮島十三重石塔へ :「京都検定合格を目指す京都案内」

宇治浮島十三重石塔 :「石造層塔」

4)『都名所図会 下巻』 竹村俊則校注 角川文庫 p123

5) 『都名所図会』巻之1-6 / 秋里湘夕 撰 ; 竹原信繁 画 巻5の53コマ目

:「古典籍データベース」(早稲田大学図書館)

【 付記 】

「遊心六中記」としてブログを開設した「イオ ブログ(eo blog)」の閉鎖告知を受けました。探訪記録を中心に折々に作成当時の内容でこちらに再録していきたいと思います。ある日、ある場所を訪れたときの記録です。私の記憶の引き出しを兼ねてのご紹介です。少しはお役に立つかも・・・・・。ご関心があれば、ご一読いただけるとうれしいです。

補遺

真言律宗 :ウィキペディア

道登 :ウィキペディア

道登 :「weblio辞書」

道昭 :ウィキペディア

道昭 :「コトバンク」

日本で初めて禅を修行した 道昭法師(禅宗以前の禅僧達2) :「つらつら日暮らし」

叡尊 :ウィキペディア

西大寺中興の祖、興正菩薩「叡尊」のこと :「奈良観光」

叡尊を慕う 西山厚(奈良国立博物館学芸部長):「WEDGE Infinity」

宇治橋と橋寺-宇治市- :「近畿風雲抄」

このブログ記事からも学ばせていただきました。宇治橋断碑の写真が載っています。

日本三古碑 :ウィキペディア

ここでは宇治橋断碑を三古碑に含めていません。

西大寺(奈良市) :ウィキペディア

十二支守り本尊 :「十三仏堂蓮花寺」

十二支の御守本尊 :「TODOROKI」

上田三四二 :ウィキペディア

上田三四二 短歌一生 :「松岡正剛の千夜千冊」

小林亮適 → 小林文和 「平安人物志(文化10年)」:『平安人物志』人名録

日本古代碑の再検討 宇治橋断碑について 藤田友治氏 :「新古代学の扉」

守り本尊とは何ですか? 仏事Q&A :「GOOD STONE」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.