PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

宇治川沿いに上流方向(南東方向)に行くと、 興聖寺 があります。宇治橋からは約800mくらいの距離です。ここも初めて2013年秋の第49回京都非公開文化財特別公開で公開されました。

何度か内庭までの拝見はしていますが、建物内は拝見していませんので、橋寺放生院を拝観した後、続きに拝観しました。当日の雨は少し小降りになってきていました。

当日撮った写真に、以前撮った写真を補足して、整理しご紹介していました。

再録にあたり、2014年4月に訪れた時の写真を補足します。快晴の青空が見える写真がそれです。

宇治川の東岸、最初に目に入るのがこの寺標のある 総門前 です。

左に、 「曹洞宗高祖道元禅師初開之道場」

正式には 佛徳山観音導利院興聖宝林禪寺 という名称なのです。 略して「興聖寺」 で知られています。

道元禅師は28歳の安貞2年(1227)秋に、中国から帰国した後、京都の建仁寺に戻り3年間在住の後、深草の安養院(現在の墨染欣浄寺)に閑居します。天福元年(1233)34歳のとき、興聖宝林禪寺を開創されたといいます。そこは極楽寺の子院観音導利院の旧跡であり、弘誓院殿や正覚禪尼の寄進により七堂伽藍が建立され、道元禅師が初めて開かれた正法挙揚の道場となったのです。 (資料1)

この開創の地がどこなのか? それは安養院があった京都・深草です。深草に極楽寺跡があったのです。江戸時代に出版された『都名所図会』は「仏徳山興聖禅寺」の項で、「当寺ははじめ深草里にあり。(いま墨染の南、欣浄寺の境内、この寺の旧地なり)」と記しています。

1233年に道元が開創した当初は仏殿だけが建てられたのです。1235年に正覚禅尼(安嘉門院邦子内親王)が法殿を建立。法座は弘誓院(藤原教家)が寄進。僧堂も寄進建立されます。僧堂の建設資金は覚念(斎藤基尚)を通じて正覚禅尼から出資されていたようです。しかし、道元は広く勧進を求めることも必要と感じて「宇治観音導利院僧堂勧進疏」を記して世間に配ったのです。1236年に伽藍が完成します。 (資料2)

総門を入り琴坂と称される参道の坂道(琴坂)を上って行きます。200mほどの参道です。

総門から山門への琴坂 これは2014年4月の景色です。

総門を入って振り 返った景色。総門の先に宇治川 が見えます。

秋には参道両脇の紅葉がきれいなところです。

琴坂を上りきると、拝観の時にいただいたリーフレットに載る龍宮門形式の山門が見えます。

(この時雨降りで写真が撮れませんでした。右の写真は2014.4撮影)

龍宮門の手前、左手にはおもしろい枝振りで剪定された木が目にとまりました。

もう一つの石灯籠(2014.4撮影)

もう一つの石灯籠(2014.4撮影)

龍宮門には、曹洞宗の初開道場であり専門道場であると掲げられています。

(こがりんどうもん) です。これは道元禅師の生家である内大臣久我家の紋が継承されているそうです。

道元禅師はこの宇治の木幡で誕生されたようです。その地は現在も、松殿山荘という名称をとどめています。尚、生誕地については異説も提起されています。

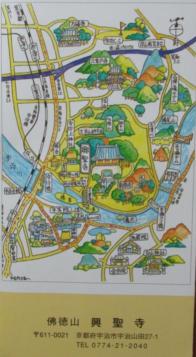

まずは興聖寺の全体平面図をリーフレットから引用させていただくと、イメージしやすいでしょう。現在の寺域はこんなレイアウトになっています。

龍宮門を入ると、敷石参道の正面に 左右が回廊となった薬医門 が見え、左側には鎮守、右側には鐘楼が配置されています。薬医門は弘化3年(1846)改築。

鎮守は臙脂色に塗られた六角堂 です。南面の扉の上に扁額が懸けられています。 「光明苑」 と読めそうです。お堂の傍に、 「当山鎮守 秋葉大権現」 と記された駒札が建てられています。

2009年10月に訪れた時に撮ったのがこの写真。それ以降に復元塗装されたのでしょう。

写真を引っ張り出してきて気づいた次第です。

薬医門には、日曜参禅会の木札が懸かっています。

こちらは、2014.4に撮ったもの。薬医門の屋根の鬼瓦です。

薬医門に連なる回廊を庫裏側から眺めたところです。

薬医門の左側に、宇治市名木百選に入っている 「ひめこまつ」 があります。

藥医門から振り返ると、龍宮門から琴坂が眺められます 。

視点を変えて眺めてみましょう。

衆寮の建物側からの眺めです。

参道の石畳の先が庫裡の建物になります。

参道の石畳の先が庫裡の建物になります。ここに写っている石灯籠の形式はあまり見かけた記憶がありません。東大寺法華堂石灯籠に近い感じです。竿の部分にある車輪状のものは、放生院にある摩尼車と同じ働きのものなのかもしれません。いつか再訪してできれば確認してみたいと思います。

鐘楼の傍にも、石灯籠がありますが、こちらはどちらかといえば平等院形に近い気がします。 (資料2)

庫裡の入口

庫裡の入口

ここから建物他を拝観することになります。

道元禅師は興聖寺に10年在住の後、寛元元年(1243)夏、越前の領主波多野氏の招請をうけて入越されます。道元禅師の後数代を経て、応仁の乱(1467)のときに兵火により伽藍や記録を焼失するに至ります。興聖寺が再興されるのは、寛永10年(1633)に永井氏が山城国淀城主として移封され、入国してからということになるのです。 (資料1)

道元禅師が入越するきっかけは、比叡山延暦寺の弾圧があり、一方波多野義重の招請があったことによるようです。 (資料2)

つまり、道元の開創した深草の地の寺自体は一旦廃絶に至り、江戸時代に現在の宇治の地に再興されることになるのです。道元禅師の法灯がこの地で継承されることになったのです。

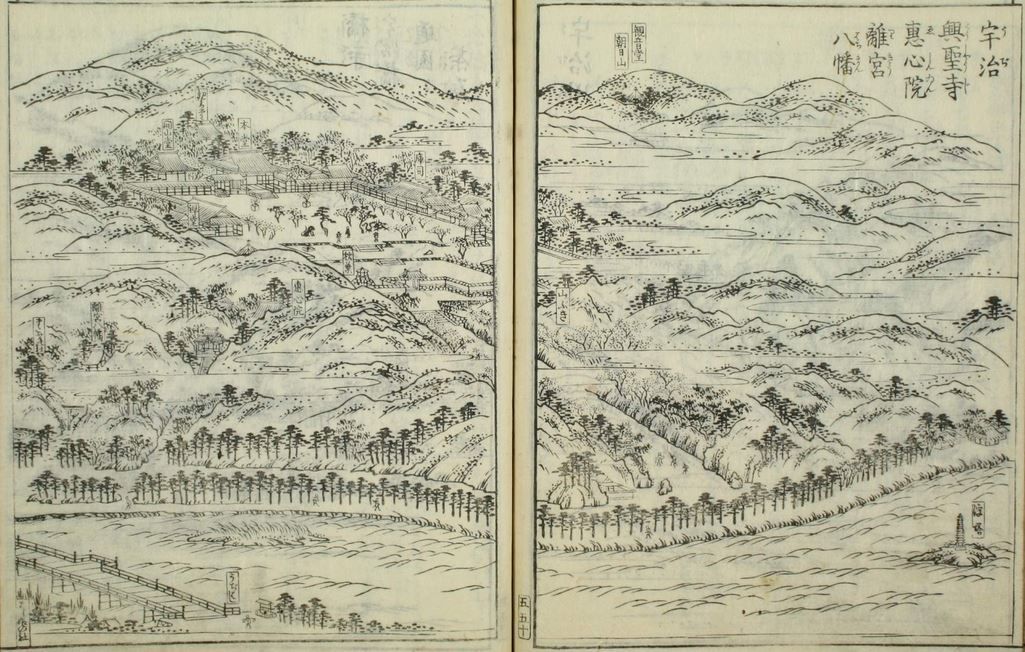

『都名所図会』には、この寺の江戸時代の景色が描かれています。引用させていただきます。 (資料4)

つづく

参照資料

1) 拝観にあたり入手したリーフレット 写真掲載資料

2)『都名所図会 下巻』 竹村俊則校注 角川文庫 p128

興聖寺 :ウィキペディア

興聖寺(宇治市) :「京都風光」

『道元禅師 下』 立松和平 東京書籍 20章 興聖寺

3)『図説 歴史散歩事典』 井上光貞監修 山川出版社

『和の庭図案集』 建築資料研究社

4) 『都名所図会』巻之1-6 / 秋里湘夕 撰 ; 竹原信繁 画 巻5の52コマ目

古典籍データベース 早稲田大学図書館

【 付記 】

「遊心六中記」としてブログを開設した「イオ ブログ(eo blog)」の閉鎖告知を受けました。探訪記録を中心に折々に作成当時の内容でこちらに再録していきたいと思います。ある日、ある場所を訪れたときの記録です。私の記憶の引き出しを兼ねてのご紹介です。少しはお役に立つかも・・・・・。ご関心があれば、ご一読いただけるとうれしいです。

補遺

道元 :ウィキペディア

山城国宇治郡 ← 宇治郡 :ウィキペディア

道元と永平寺 深草における活動 :「福井県史」通史編

鎌倉時代の禅宗 高橋俊隆氏

財団法人松殿山荘茶道会 ホームページ

「茶道会概説」の「沿革」に若干、道元禅師誕生の地の言い伝えに触れられています。

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

スポット探訪 [再録] 宇治 興聖寺細見 -2

スポット探訪 [再録] 宇治 興聖寺細見 -3

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.