PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

橋の傍に、 「六勝寺のこみち」碑 が建立され、近くに

歩道脇にこの石標も立っています。

歩道脇にこの石標も立っています。

どこにあるのか? それは後ほど。

さらに、「六勝寺」という名称のお寺が存在したわけでもありません。それではなぜ六勝寺なのか?

それもまた、後ほどに・・・・。

2013年に六勝寺跡とその周辺を探訪して、まとめていたものを一部加筆修正して再録しご紹介します 。 (再録理由は付記にて)

京都・岡崎公園には京都市立美術館、京都国立近代美術館、京都府立図書館、そして平安神宮などがあります。美術展などで学生時代から頻繁に出向いている地域です。

近年、源氏物語に少し関心を持ち始めてから、平安時代への関心が重なり、岡崎公園地域についての断片的な過去の見聞を一度整理してみたくなりました。それが2013年でした。

幾度か美術展や京都観世会館を訪れた際に、少し足を延ばして探訪がてらこのエリアの景色も撮っています。それらも材料に含めてのまとめです。

平安時代には、現在の岡崎公園の地域は、「白河」と呼ばれていた そうです。9世紀から11世紀頃にかけて、 平安時代の藤原摂関家が別業を所有していた場所 だとか。

最初に摂政となった 藤原良房 が白河の地に別業を設けたのがはじまりだそうです。それが11世紀には 藤原道長 に引き継がれ、その後藤原師実の代になって、承保2年(1075)に時の 白河天皇 に 白河別業 を贈ったのです。

白河天皇の発願でその場所にお寺を建立することに発展します。つまり、六勝寺の嚆矢となったのが、「 法勝寺 (ほっしょうじ) 」です。 承暦元年(1077)に法勝寺が落慶供養されます (資料1,2)

この後、歴代の天皇が同じようにこの白河の地に、発願してお寺を建立して行きます。

それぞれの寺名に「勝」の一字を付けたのです。合計6つのお寺ができます。

それを総称して、「六勝寺」と呼ばれることになります。

手許にある高校生向け参考書には、「『国王の氏寺』と称された法勝寺は、京の東の白河に建立され、その九重塔は上皇の権威を象徴するものとなった。・・・・・院政期に天皇家の手で造営された『勝』の字のつく6寺は六勝寺と称されている。六勝寺は院の仏法による支配を象徴するものであった。」 (資料3)

この岡崎公園の地域には、六勝寺の一部の地名が今も残っています。

こちらの地図(Mapion)をご覧ください。

法勝寺、成勝寺、最勝寺、円勝寺という名称が町名として残っている

探訪で訪れた場所を具体的にご紹介して行きましょう。

神宮道を北に上ると琵琶湖疏水を越えて朱色の鳥居、平安神宮に至ります。が、橋の手前で右折して、東西の通りである仁王門通を東に向かうと、 「広道橋」 があります。

そこが冒頭に掲載した画像の場所です。意識的に探訪しようとしたので、 「六勝寺のこみち」碑 と 「六勝寺桜並木路」の石標 に気づいたという次第です。

歩道の左、北側に疏水が流れ、 対岸が今は京都市動物園ですが、このところが法勝寺の南端に近いところ だったようです。 動物園とその北部一帯が法勝寺だった のです。

この疏水端には、残念ながら法勝寺跡を示す石標はありません。 動物園内に法勝寺跡の石標が建てられているとのこと 。入園料を払ってまでは確認に行きませんでした。気候の良いときにでも、動物園を訪ねてみるのも良いかなと思っています。

六勝寺の中では、勿論法勝寺の寺域が最大だったようです。

この動物園内にある池は当時の金堂南の池であり、その中島に 高さ80m以上と推定されている八角九重塔 が建てられていました。これは発掘調査で確認されています。新聞で大きく報道されたことを思い出します。 (資料2)

九重塔の復元図はこちらの記事をご覧下さい。詳説されています。

「まぼろしの八角九重塔を復元する -法勝寺塔跡の発掘によせて-」

[(財)京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館]

動物園の北側が二条通です。広道橋からすると、ちょうど北東方向、 二条通の北側の位置に、「白河院」の標識と「此附近 白河院址」の石標が建てられています 。

「白河院並びに法勝寺跡」の駒札 も傍に建てられています。

つまり、このあたりにもともと 白河別業があり、そこが法勝寺になって行った のです。

ところが、壮麗な伽藍も、大地震による倒壊や火災による焼失で、法勝寺ほか六勝寺が廃寺の道を辿るのです。まさに、諸行無常です。

調べて行くと、 この法勝寺復元模型が京都市平安京創生館、通称・京都アスニーに常設展示されている ことがわかりました。(所在地:京都市中京区丸太町通七本松西入) (資料4)

その後、しばらくしてから京都アスニーを訪れています。平安京の縮尺模型があり、興味深い展示です。

元に戻ります。

この法勝寺は、 以前にスポット探訪として、ご紹介した滋賀県大津市の 坂本にある西教寺に繋がっていくのです。 拙ブログ記事をこちらをご覧いただけるとうれしいです。

(4回シリーズでまとめてご紹介しています。こちらはその第1回です。)

この門の敷地の中は、現在、 しがくのやど「京都 白河院」 として宿泊や食事のできる施設になっています。日本私立学校振興・共済事業団が運営されています。( ホームページはこちらから )

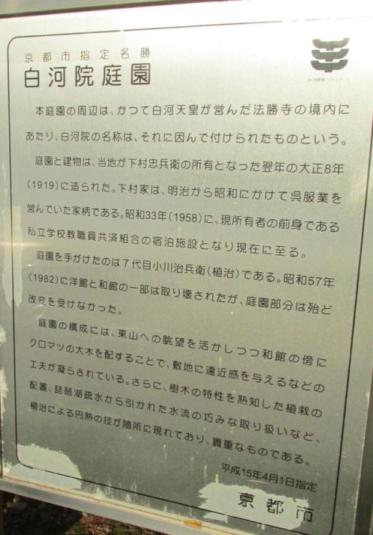

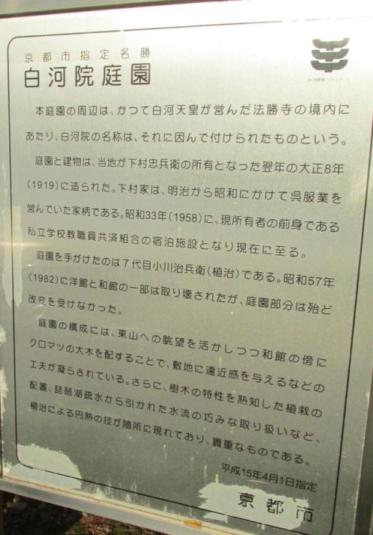

この説明板にある通り、ここの庭は 「白河院庭園」 と名付けられています。 大正8年(1919)、7代目小川治兵衛氏(植治)作庭による庭園がほとんどそのまま残されています。

2011年9月に京都・夏の旅の観光コースの一つに参加したとき、ここでの昼食休憩が組み込まれていました。庭園の一部をご紹介しましょう。

池泉回遊式の庭園でかなり広くて良いお庭です。

二条通を西に進み、南北の岡崎通を横断すると、南側は京都市美術館、北側は岡崎公園野球場です。

さらに、南北の神宮道を横断すると、南側が府立図書館、北側が京都会館です。

京都府立図書館の北面の広場に、 「ワグネル博士顕彰碑」 が建立されています。

この顕彰碑の少し、西に「成勝寺跡」の石標が建てられています。

つまり、 府立図書館のこのあたりに成勝寺があった のです。

二条通の北側、野球場と京都会館の地域あたりに最勝寺があったということになります。

府立図書館の西隣は「みやこめっせ」(市勧業館) です。

この 「みやこめっせ」の敷地の北西角、つまり二条橋に近いところに、「延勝寺跡」の石標 が建っています。

その近くには、 この地の発掘調査の状況と発掘された遺物の写真説明碑 が設置されています。

また、六勝寺が建ち並んでいた頃とは異なる時代の意匠のものですが、石灯籠がこの一角に数基建てられていて、延勝寺という寺があったということをイメージさせる雰囲気になっています。

右の灯籠は、織部灯籠 と称される意匠です。 左は当麻寺形あるいは濡鷺形と称される灯籠の変形もの のようです。

「みやこめっせ」の敷地の西側と南側は琵琶湖疏水がL字型に曲がって流れています。

この南北に流れる疏水を少し南に下ると、もう一つの「延勝寺跡」の石標とかなり判読しづらくなった案内板が建てられています。 現在の「みやこめっせ」と周囲の疏水部分を合わせた場所あたりに「延勝寺」が位置したのでしょう。

そのまま疏水に添って南に下ると、仁王門通です。 仁王門通を横断した南側は京都文教学園のキャンパス ですが、このあたりが、岡崎円勝寺町ですので、 「円勝寺」が所在した場所 ということになりそうです。しかし、それらしき石標などをこのあたりで見たことがありません。

石標を未確認のため、調べてみると、京都市美術館の北側、つまり二条通側に石標があることを知った次第です (資料5) 。どうも、見落として通り過ぎてしまっていたのです。

そうすると、疑問が残ります。

なぜ地図の町名表示と石標の位置がかなり離れているのだろうか?

そこで、ネットの地図を拡大して注意深くみると、岡崎円勝寺町と岡崎成勝寺町の現在の町割りが東端は南北の岡崎通まで、東西の横長の形の南と北の区域に区分されていたのです。東西に流れる疏水の北側の京都国立近代美術館や京都市立美術館の南の敷地が岡崎円勝寺町の区域になっています。円勝寺跡の一部が区域内に入り、それが町名に反映しているということになります。ある意味で、コンパクトな地図だけ見ていた私の錯覚だったようです。

このあたりの地図(Mapion)はこちらからご覧ください。

白河院跡の石標から、成勝寺跡の石標まで行く間に、該当石標があるはずなのです。

また一つ、確かめてみる課題が残りました。

「みやこめっせ」の正面に戻りましょう。

上掲の石標に近い「みやこめっせ」の建物前にこの石像があります。

源氏物語が誕生して1000年を迎えた年に、「源氏ゆかりの地(京都)」の記念として建立された像で す。傍には、 『源氏物語』の須摩の巻で詠まれた贈答歌が刻されています。

身はかくてさすらへぬとも君があたり去らぬ鏡のかけは離れじ 光源氏

わかれても影だにとまるものならば鏡を見ても慰めてまし 紫の上

二条橋から疏水沿いに北に歩むと、冷泉通の冷泉橋。そこを過ぎると疏水は北から西の方向に左折します。東西の東大路通に出るまでの中間あたりに、 「得長寿院跡」の石標 が建てられています。

ここは、最勝寺の建立を発願した鳥羽天皇(鳥羽院)の勅願を受けて、平忠盛(清盛の父)が造営寄進したとされるものです。 得長寿院観音堂跡 です。 (資料6)

『平家物語』巻一の「殿上の闇討の事」に、「然るに忠盛、未だ備前守たりし時、鳥羽の院の御願、得長寿院を造進して、三十三間の御堂を建て、一千一体の御仏を据え奉らる。」という記述にでてくる御堂です。 (資料7)

白河院のところの駒札には、「文治元年(1185)の大地震により」という説明が最後の方にありました。調べて見ると、1185年の文治元年は、元暦2年にあたります。元暦という年号は、わずか2年目に改元されたのです。

『平家物語』巻十二の「大地震の事」には、「同じ七月九日の日の午の刻ばかりに、大地おびただしう動いてやや久し。赤縣の内、白河の邊、六勝寺皆破れ崩る。九重の塔も、上六重振り落とし、得長壽院の三十三間の御堂も、十七間まで揺り倒す。」と記されている部分にあたるのです。この日付が元暦2年のことと脚注にあります。 (資料7)

平清盛は、蓮華王院(三十三間堂)を現在の京都国立博物館の南側、七条通の南に造立して後白河上皇に寄進しています。清盛は長寛二年(1164)に寄進していますので、この大地震の前には、三十三間堂が京の都には少なくとも二つ併存していたことになりますね。

歴史年表を見ると、六勝寺が存在したのは、白河上皇から始まり、平安時代においては、鳥羽上皇-後白河上皇-高倉上皇-後白河上皇とバトンタッチされて行きました。これは 院政時代の前半 でした。

さて、疏水は、東大路通に架かる「徳成橋」、その先の「熊野橋」を過ぎると、「夷川ダム」としてかなりの広さのダムに流入します。

熊野橋の西側近くに「白河南殿跡」の石標が建てられています 。説明板の背後に見えるのが、夷川ダムです。「大僧正覚円(1031~98)の房舎であったものを白河上皇(1053~1129)の院御所に改めた。敷地の西側には蓮華蔵院の前身となる阿弥陀堂が建立された。」というところです。 (資料8)

応徳3年(1086)に堀河天皇に譲位して、 白河上皇となり院政を始めるとき、法勝寺の西側に、北殿、白河泉殿という院御所を造営した のです。泉殿御所、白河泉殿とも称されたのがこの白河南殿です。そしてこれらに付属する御堂を建立したのです。その御堂の一つが、上掲の 得長寿院 。もう一つが 蓮華蔵院 と言われています。

地図(Mapion)をご覧いただくと 、現在この東大路通の西側で疏水(夷川ダム)から北あたりは、 聖護院蓮華蔵町 という名称になっています。夷川ダムの北東方向、平安神宮の北に聖護院が所在します。現存する聖護院と廃絶した蓮華蔵院が組み合わされ町名になって、その名残をとどめているのです。北東方向には聖護院○○町という名前がいくつもあります。

鳥羽法皇が死去すると、その立場を継承するのが後白河天皇です。一方、鳥羽法皇と皇位継承をめぐって崇徳上皇は鳥羽法皇と対立関係にありました。朝廷の実権掌握の問題で、後白河天皇と崇徳上皇が対立し、それぞれが武士を動員して起こすのが 「保元の乱」 です。この時、平清盛・源義朝らの後白河天皇側の連合軍が、崇徳上皇軍に先制攻撃を仕掛けて破るのですが、 崇徳上皇軍が居たのが白河北殿だった のです。

ネットで調べていて、詳細な解説に出会えました。 「保元の乱について」の解説 です。その中に、「(1)白河北殿の位置」が詳細に論じられています。大変参考になります。

関心を抱かれれば、 こちらからご覧ください。 論拠を明らかにされた秀逸な解説です。

現在京大病院のあるあたりが、白河北殿北辺に当たるようです。

この解説に引用されている「京都大学埋蔵文化財調査報告 第4冊 : 京都大学病院構内遺跡の調査」には、第4章として「白河の条坊地割」(浜崎一志氏)の論考が載っています。それによると、

(付記:2013年時点で京都会館と称していましたが、現在はロームシアターと称します。)

こちらも二条通の南側歩道を歩いていたので、石標を見落としてしまった次第です。

岡崎公園内の美術館に出かけたとき「尊勝寺跡」石標を確認する課題が残りました。探訪の事前準備不足というころになりますね。尊勝寺は「南北朝の内乱期に兵火で全焼したと伝えられる」とか (資料9) 。

結論として、西側からみると、白河南殿、得長寿院、尊勝寺、最勝寺、法勝寺という形で東西に隣接していたと考えられます。そして、尊勝寺の南に延勝寺が位置します。その延勝寺から東に成勝寺、円勝寺が並び、大寺域の法勝寺南部域に隣接していたことになります。

最後に、六勝寺の創建時期をまとめておきましょう。 (資料2)

寺の名称 発願者 落慶供養の時期

法勝寺 白河天皇 承暦元年(1077)

尊勝寺 堀河天皇 唐和4年(1102)

最勝寺 鳥羽天皇 元永元年(1118)

円勝寺 鳥羽天皇中宮待賢門院藤原璋子 大治3年(1128)

成勝寺 崇徳天皇 保延5年(1139)

延勝寺 近衛天皇 久安5年(1149)

白河北殿造営 元永元年(1118)

白河南殿 1118~1129のどこかの時点でしょうね。

得長寿院 不詳ですが、1107~1153のどこかの時点でしょう。

(鳥羽天皇即位年~平忠盛の没年)

文化・スポーツの施設が集まった岡崎公園の地域と平安時代の白河の地を重ねてイメージしていただくのに、お役に立てばうれしいです。

私にとり、この探訪のまとめ作業は、六勝寺探訪にさらに一歩踏み込むトリガーになりました。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 白河別業 :ウィキペディア

六勝寺 :ウィキペディア

『物語 京都の歴史 花の都の二千年』 脇田 修・脇田晴子著 中公新書

2) 六勝寺 都市史06 :「京都市情報館」

3)『詳説 日本史研究』 五味・高楚・鳥海・編 山川出版社 p120

4) 常設展 六勝寺 :「京都市平安京創生館」ホームページ

5) 円勝寺跡 Sa042 :「京都市情報館」

6) 得長寿院跡 SA047 :「京都市情報館」

7)『平家物語』佐藤謙三校注 角川文庫ソフィア 上・p18、下・p232

8) 白河南殿跡 SA046 :「京都市情報館」

9) 尊勝寺跡 SA41 :「京都市情報館」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

院政 :ウィキペディア

白河天皇 :ウィキペディア

蓮華王院三十三間堂 ホームページ

聖護院門跡 ホームページ

ゴットフリード・ワグネル :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

橋の傍に、 「六勝寺のこみち」碑 が建立され、近くに

歩道脇にこの石標も立っています。

歩道脇にこの石標も立っています。どこにあるのか? それは後ほど。

さらに、「六勝寺」という名称のお寺が存在したわけでもありません。それではなぜ六勝寺なのか?

それもまた、後ほどに・・・・。

2013年に六勝寺跡とその周辺を探訪して、まとめていたものを一部加筆修正して再録しご紹介します 。 (再録理由は付記にて)

京都・岡崎公園には京都市立美術館、京都国立近代美術館、京都府立図書館、そして平安神宮などがあります。美術展などで学生時代から頻繁に出向いている地域です。

近年、源氏物語に少し関心を持ち始めてから、平安時代への関心が重なり、岡崎公園地域についての断片的な過去の見聞を一度整理してみたくなりました。それが2013年でした。

幾度か美術展や京都観世会館を訪れた際に、少し足を延ばして探訪がてらこのエリアの景色も撮っています。それらも材料に含めてのまとめです。

平安時代には、現在の岡崎公園の地域は、「白河」と呼ばれていた そうです。9世紀から11世紀頃にかけて、 平安時代の藤原摂関家が別業を所有していた場所 だとか。

最初に摂政となった 藤原良房 が白河の地に別業を設けたのがはじまりだそうです。それが11世紀には 藤原道長 に引き継がれ、その後藤原師実の代になって、承保2年(1075)に時の 白河天皇 に 白河別業 を贈ったのです。

白河天皇の発願でその場所にお寺を建立することに発展します。つまり、六勝寺の嚆矢となったのが、「 法勝寺 (ほっしょうじ) 」です。 承暦元年(1077)に法勝寺が落慶供養されます (資料1,2)

この後、歴代の天皇が同じようにこの白河の地に、発願してお寺を建立して行きます。

それぞれの寺名に「勝」の一字を付けたのです。合計6つのお寺ができます。

それを総称して、「六勝寺」と呼ばれることになります。

手許にある高校生向け参考書には、「『国王の氏寺』と称された法勝寺は、京の東の白河に建立され、その九重塔は上皇の権威を象徴するものとなった。・・・・・院政期に天皇家の手で造営された『勝』の字のつく6寺は六勝寺と称されている。六勝寺は院の仏法による支配を象徴するものであった。」 (資料3)

この岡崎公園の地域には、六勝寺の一部の地名が今も残っています。

こちらの地図(Mapion)をご覧ください。

法勝寺、成勝寺、最勝寺、円勝寺という名称が町名として残っている

探訪で訪れた場所を具体的にご紹介して行きましょう。

神宮道を北に上ると琵琶湖疏水を越えて朱色の鳥居、平安神宮に至ります。が、橋の手前で右折して、東西の通りである仁王門通を東に向かうと、 「広道橋」 があります。

そこが冒頭に掲載した画像の場所です。意識的に探訪しようとしたので、 「六勝寺のこみち」碑 と 「六勝寺桜並木路」の石標 に気づいたという次第です。

歩道の左、北側に疏水が流れ、 対岸が今は京都市動物園ですが、このところが法勝寺の南端に近いところ だったようです。 動物園とその北部一帯が法勝寺だった のです。

この疏水端には、残念ながら法勝寺跡を示す石標はありません。 動物園内に法勝寺跡の石標が建てられているとのこと 。入園料を払ってまでは確認に行きませんでした。気候の良いときにでも、動物園を訪ねてみるのも良いかなと思っています。

六勝寺の中では、勿論法勝寺の寺域が最大だったようです。

この動物園内にある池は当時の金堂南の池であり、その中島に 高さ80m以上と推定されている八角九重塔 が建てられていました。これは発掘調査で確認されています。新聞で大きく報道されたことを思い出します。 (資料2)

九重塔の復元図はこちらの記事をご覧下さい。詳説されています。

「まぼろしの八角九重塔を復元する -法勝寺塔跡の発掘によせて-」

[(財)京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館]

動物園の北側が二条通です。広道橋からすると、ちょうど北東方向、 二条通の北側の位置に、「白河院」の標識と「此附近 白河院址」の石標が建てられています 。

「白河院並びに法勝寺跡」の駒札 も傍に建てられています。

つまり、このあたりにもともと 白河別業があり、そこが法勝寺になって行った のです。

ところが、壮麗な伽藍も、大地震による倒壊や火災による焼失で、法勝寺ほか六勝寺が廃寺の道を辿るのです。まさに、諸行無常です。

調べて行くと、 この法勝寺復元模型が京都市平安京創生館、通称・京都アスニーに常設展示されている ことがわかりました。(所在地:京都市中京区丸太町通七本松西入) (資料4)

その後、しばらくしてから京都アスニーを訪れています。平安京の縮尺模型があり、興味深い展示です。

元に戻ります。

この法勝寺は、 以前にスポット探訪として、ご紹介した滋賀県大津市の 坂本にある西教寺に繋がっていくのです。 拙ブログ記事をこちらをご覧いただけるとうれしいです。

(4回シリーズでまとめてご紹介しています。こちらはその第1回です。)

この門の敷地の中は、現在、 しがくのやど「京都 白河院」 として宿泊や食事のできる施設になっています。日本私立学校振興・共済事業団が運営されています。( ホームページはこちらから )

この説明板にある通り、ここの庭は 「白河院庭園」 と名付けられています。 大正8年(1919)、7代目小川治兵衛氏(植治)作庭による庭園がほとんどそのまま残されています。

2011年9月に京都・夏の旅の観光コースの一つに参加したとき、ここでの昼食休憩が組み込まれていました。庭園の一部をご紹介しましょう。

池泉回遊式の庭園でかなり広くて良いお庭です。

二条通を西に進み、南北の岡崎通を横断すると、南側は京都市美術館、北側は岡崎公園野球場です。

さらに、南北の神宮道を横断すると、南側が府立図書館、北側が京都会館です。

京都府立図書館の北面の広場に、 「ワグネル博士顕彰碑」 が建立されています。

この顕彰碑の少し、西に「成勝寺跡」の石標が建てられています。

つまり、 府立図書館のこのあたりに成勝寺があった のです。

二条通の北側、野球場と京都会館の地域あたりに最勝寺があったということになります。

府立図書館の西隣は「みやこめっせ」(市勧業館) です。

この 「みやこめっせ」の敷地の北西角、つまり二条橋に近いところに、「延勝寺跡」の石標 が建っています。

その近くには、 この地の発掘調査の状況と発掘された遺物の写真説明碑 が設置されています。

また、六勝寺が建ち並んでいた頃とは異なる時代の意匠のものですが、石灯籠がこの一角に数基建てられていて、延勝寺という寺があったということをイメージさせる雰囲気になっています。

右の灯籠は、織部灯籠 と称される意匠です。 左は当麻寺形あるいは濡鷺形と称される灯籠の変形もの のようです。

「みやこめっせ」の敷地の西側と南側は琵琶湖疏水がL字型に曲がって流れています。

この南北に流れる疏水を少し南に下ると、もう一つの「延勝寺跡」の石標とかなり判読しづらくなった案内板が建てられています。 現在の「みやこめっせ」と周囲の疏水部分を合わせた場所あたりに「延勝寺」が位置したのでしょう。

そのまま疏水に添って南に下ると、仁王門通です。 仁王門通を横断した南側は京都文教学園のキャンパス ですが、このあたりが、岡崎円勝寺町ですので、 「円勝寺」が所在した場所 ということになりそうです。しかし、それらしき石標などをこのあたりで見たことがありません。

石標を未確認のため、調べてみると、京都市美術館の北側、つまり二条通側に石標があることを知った次第です (資料5) 。どうも、見落として通り過ぎてしまっていたのです。

そうすると、疑問が残ります。

なぜ地図の町名表示と石標の位置がかなり離れているのだろうか?

そこで、ネットの地図を拡大して注意深くみると、岡崎円勝寺町と岡崎成勝寺町の現在の町割りが東端は南北の岡崎通まで、東西の横長の形の南と北の区域に区分されていたのです。東西に流れる疏水の北側の京都国立近代美術館や京都市立美術館の南の敷地が岡崎円勝寺町の区域になっています。円勝寺跡の一部が区域内に入り、それが町名に反映しているということになります。ある意味で、コンパクトな地図だけ見ていた私の錯覚だったようです。

このあたりの地図(Mapion)はこちらからご覧ください。

白河院跡の石標から、成勝寺跡の石標まで行く間に、該当石標があるはずなのです。

また一つ、確かめてみる課題が残りました。

「みやこめっせ」の正面に戻りましょう。

上掲の石標に近い「みやこめっせ」の建物前にこの石像があります。

源氏物語が誕生して1000年を迎えた年に、「源氏ゆかりの地(京都)」の記念として建立された像で す。傍には、 『源氏物語』の須摩の巻で詠まれた贈答歌が刻されています。

身はかくてさすらへぬとも君があたり去らぬ鏡のかけは離れじ 光源氏

わかれても影だにとまるものならば鏡を見ても慰めてまし 紫の上

二条橋から疏水沿いに北に歩むと、冷泉通の冷泉橋。そこを過ぎると疏水は北から西の方向に左折します。東西の東大路通に出るまでの中間あたりに、 「得長寿院跡」の石標 が建てられています。

ここは、最勝寺の建立を発願した鳥羽天皇(鳥羽院)の勅願を受けて、平忠盛(清盛の父)が造営寄進したとされるものです。 得長寿院観音堂跡 です。 (資料6)

『平家物語』巻一の「殿上の闇討の事」に、「然るに忠盛、未だ備前守たりし時、鳥羽の院の御願、得長寿院を造進して、三十三間の御堂を建て、一千一体の御仏を据え奉らる。」という記述にでてくる御堂です。 (資料7)

白河院のところの駒札には、「文治元年(1185)の大地震により」という説明が最後の方にありました。調べて見ると、1185年の文治元年は、元暦2年にあたります。元暦という年号は、わずか2年目に改元されたのです。

『平家物語』巻十二の「大地震の事」には、「同じ七月九日の日の午の刻ばかりに、大地おびただしう動いてやや久し。赤縣の内、白河の邊、六勝寺皆破れ崩る。九重の塔も、上六重振り落とし、得長壽院の三十三間の御堂も、十七間まで揺り倒す。」と記されている部分にあたるのです。この日付が元暦2年のことと脚注にあります。 (資料7)

平清盛は、蓮華王院(三十三間堂)を現在の京都国立博物館の南側、七条通の南に造立して後白河上皇に寄進しています。清盛は長寛二年(1164)に寄進していますので、この大地震の前には、三十三間堂が京の都には少なくとも二つ併存していたことになりますね。

歴史年表を見ると、六勝寺が存在したのは、白河上皇から始まり、平安時代においては、鳥羽上皇-後白河上皇-高倉上皇-後白河上皇とバトンタッチされて行きました。これは 院政時代の前半 でした。

さて、疏水は、東大路通に架かる「徳成橋」、その先の「熊野橋」を過ぎると、「夷川ダム」としてかなりの広さのダムに流入します。

熊野橋の西側近くに「白河南殿跡」の石標が建てられています 。説明板の背後に見えるのが、夷川ダムです。「大僧正覚円(1031~98)の房舎であったものを白河上皇(1053~1129)の院御所に改めた。敷地の西側には蓮華蔵院の前身となる阿弥陀堂が建立された。」というところです。 (資料8)

応徳3年(1086)に堀河天皇に譲位して、 白河上皇となり院政を始めるとき、法勝寺の西側に、北殿、白河泉殿という院御所を造営した のです。泉殿御所、白河泉殿とも称されたのがこの白河南殿です。そしてこれらに付属する御堂を建立したのです。その御堂の一つが、上掲の 得長寿院 。もう一つが 蓮華蔵院 と言われています。

地図(Mapion)をご覧いただくと 、現在この東大路通の西側で疏水(夷川ダム)から北あたりは、 聖護院蓮華蔵町 という名称になっています。夷川ダムの北東方向、平安神宮の北に聖護院が所在します。現存する聖護院と廃絶した蓮華蔵院が組み合わされ町名になって、その名残をとどめているのです。北東方向には聖護院○○町という名前がいくつもあります。

鳥羽法皇が死去すると、その立場を継承するのが後白河天皇です。一方、鳥羽法皇と皇位継承をめぐって崇徳上皇は鳥羽法皇と対立関係にありました。朝廷の実権掌握の問題で、後白河天皇と崇徳上皇が対立し、それぞれが武士を動員して起こすのが 「保元の乱」 です。この時、平清盛・源義朝らの後白河天皇側の連合軍が、崇徳上皇軍に先制攻撃を仕掛けて破るのですが、 崇徳上皇軍が居たのが白河北殿だった のです。

ネットで調べていて、詳細な解説に出会えました。 「保元の乱について」の解説 です。その中に、「(1)白河北殿の位置」が詳細に論じられています。大変参考になります。

関心を抱かれれば、 こちらからご覧ください。 論拠を明らかにされた秀逸な解説です。

現在京大病院のあるあたりが、白河北殿北辺に当たるようです。

この解説に引用されている「京都大学埋蔵文化財調査報告 第4冊 : 京都大学病院構内遺跡の調査」には、第4章として「白河の条坊地割」(浜崎一志氏)の論考が載っています。それによると、

(付記:2013年時点で京都会館と称していましたが、現在はロームシアターと称します。)

こちらも二条通の南側歩道を歩いていたので、石標を見落としてしまった次第です。

岡崎公園内の美術館に出かけたとき「尊勝寺跡」石標を確認する課題が残りました。探訪の事前準備不足というころになりますね。尊勝寺は「南北朝の内乱期に兵火で全焼したと伝えられる」とか (資料9) 。

結論として、西側からみると、白河南殿、得長寿院、尊勝寺、最勝寺、法勝寺という形で東西に隣接していたと考えられます。そして、尊勝寺の南に延勝寺が位置します。その延勝寺から東に成勝寺、円勝寺が並び、大寺域の法勝寺南部域に隣接していたことになります。

最後に、六勝寺の創建時期をまとめておきましょう。 (資料2)

寺の名称 発願者 落慶供養の時期

法勝寺 白河天皇 承暦元年(1077)

尊勝寺 堀河天皇 唐和4年(1102)

最勝寺 鳥羽天皇 元永元年(1118)

円勝寺 鳥羽天皇中宮待賢門院藤原璋子 大治3年(1128)

成勝寺 崇徳天皇 保延5年(1139)

延勝寺 近衛天皇 久安5年(1149)

白河北殿造営 元永元年(1118)

白河南殿 1118~1129のどこかの時点でしょうね。

得長寿院 不詳ですが、1107~1153のどこかの時点でしょう。

(鳥羽天皇即位年~平忠盛の没年)

文化・スポーツの施設が集まった岡崎公園の地域と平安時代の白河の地を重ねてイメージしていただくのに、お役に立てばうれしいです。

私にとり、この探訪のまとめ作業は、六勝寺探訪にさらに一歩踏み込むトリガーになりました。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 白河別業 :ウィキペディア

六勝寺 :ウィキペディア

『物語 京都の歴史 花の都の二千年』 脇田 修・脇田晴子著 中公新書

2) 六勝寺 都市史06 :「京都市情報館」

3)『詳説 日本史研究』 五味・高楚・鳥海・編 山川出版社 p120

4) 常設展 六勝寺 :「京都市平安京創生館」ホームページ

5) 円勝寺跡 Sa042 :「京都市情報館」

6) 得長寿院跡 SA047 :「京都市情報館」

7)『平家物語』佐藤謙三校注 角川文庫ソフィア 上・p18、下・p232

8) 白河南殿跡 SA046 :「京都市情報館」

9) 尊勝寺跡 SA41 :「京都市情報館」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

院政 :ウィキペディア

白河天皇 :ウィキペディア

蓮華王院三十三間堂 ホームページ

聖護院門跡 ホームページ

ゴットフリード・ワグネル :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.