PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 歩く [再録]

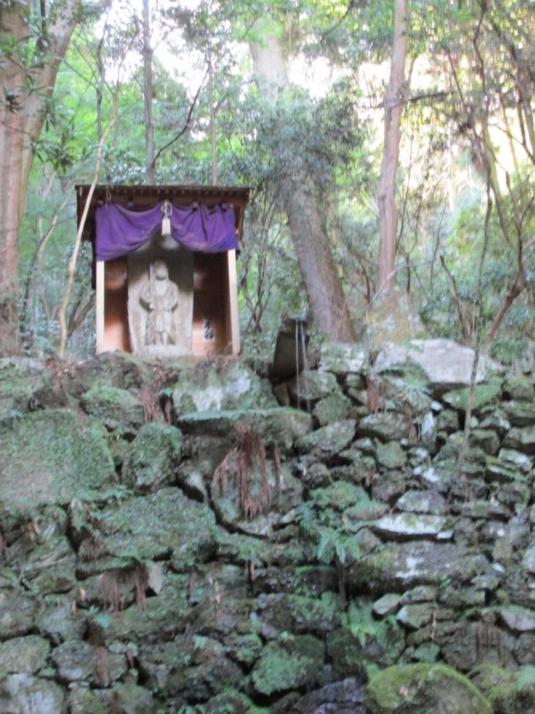

九丁の石標を通過して、しばらく登ると、古寂びた休憩所があり、 登山道の正面に石造不動明王立像 が祀られた滝口が見えます。 「上醍醐不動の滝」 です。

休憩所の建物の傍に、かなり古びてきた説明板が立っています。そこには、この山に聖宝理源大師がお寺を開かれたことと、修験道の中興の祖と仰がれていること、並びにこの山が道場でもあると記されています。その後に、こんな記述があります。

「お山は修験道にかぎらずとも、人間精神の道場である。頂上に立つ爽快さはどうしても頂上に立つことなくしては体感できない。がんばれ、降りの道は苦しさを伴っても楽しい。人間精神を鍛える原始の場、山こそはその価値を失はぬ神秘の姿である」と。その後に俳句と短歌が記されています。

山さくら つづくや上の 醍醐まで 蝶夢

幾山河 遍路の遠き 浄土かな 玄空

登って行くと、坂道の途中に朱色の鳥居を備えた 小さな神社 があります。そこに「南無音羽魔王・・・」と記された札が置かれていました。

後日、ネットで調べてみると、この社は 「音羽魔王大権現社」 という名称でした。

昔この地に天狗杉があり、諸国を巡る天狗がこの木に腰かけて休むと伝えられていたそうです。その杉が老い朽ちてしまったために、昭和10年に時の座主がここに社殿を建立されたと言います。 天狗の休み所 がなくなるのをいたんだためとか。 (資料1)

登山道の傍には、表面に刻された文字が判然としなくなってきた碑が建立されています。亀形の台座は 亀扶 (きふ) と呼ばれる中国の想像上の動物 です。余談ですが、東寺、黄檗山萬福寺、宇治川の隠元橋の傍その他何カ所かで見かけています。

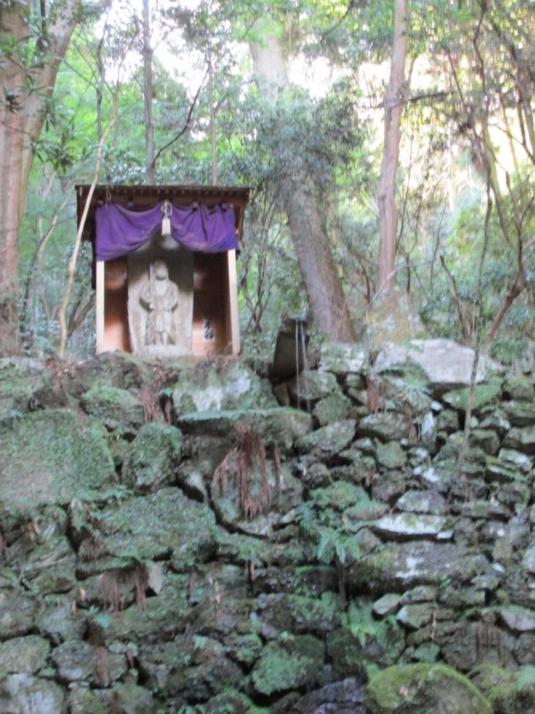

途中に、役行者の小ぶりの石像が祀られています。

「上醍醐寺務所」 があります。ここの建物は谷間の少し下がったところに位置します。

登山道(参道)はこの門の左側を通ります。築地塀沿いの紅葉が紅く色づくと良い景色になります。

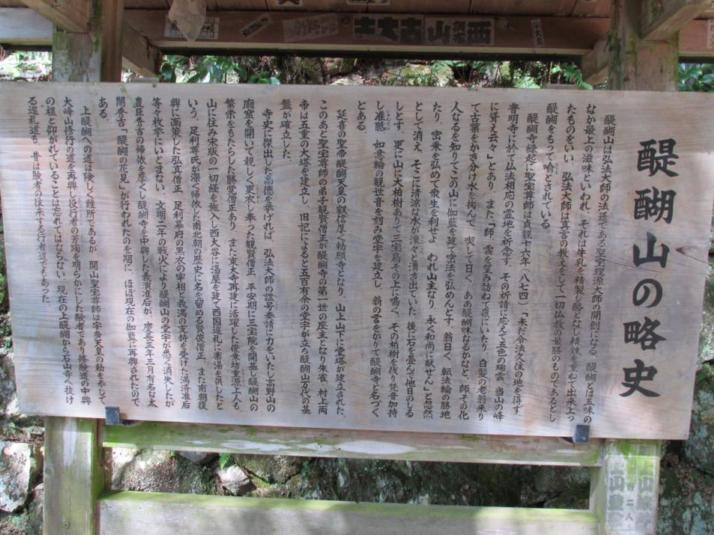

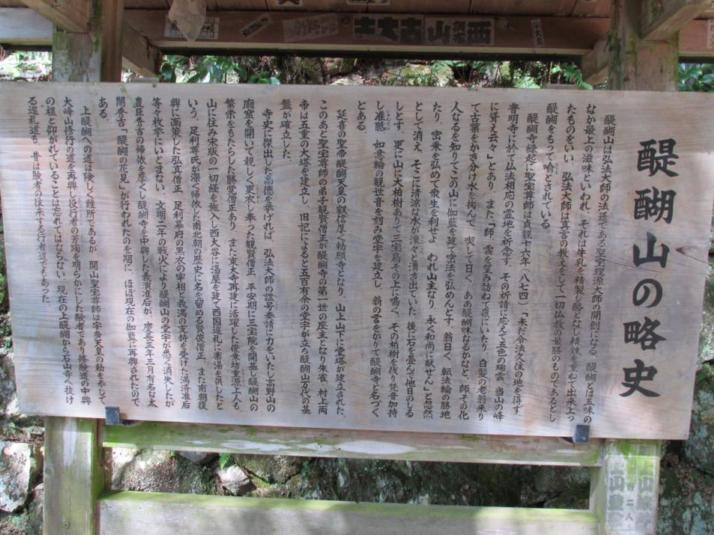

道端には、 「醍醐山の略史」の詳しい説明板 が立っています。

道標はこのあたりが十九丁 であることを示しています。その隣に 石造卒塔婆

清滝宮拝殿(国宝)

上醍醐の入口に、 開山の聖宝理源大師が醍醐の守護神として勧請した「清滝宮」 があり、その拝殿の建物です。室町時代、永享6年(1434)の建造で、三間七間、入母屋造り、檜皮葺で建物の側面に向拝が付き、入口となっていて、軒に唐破風が付いています。 蔀戸のある寝殿造りにならった舞台造りの構造 となっている建物です。 (資料2,3)

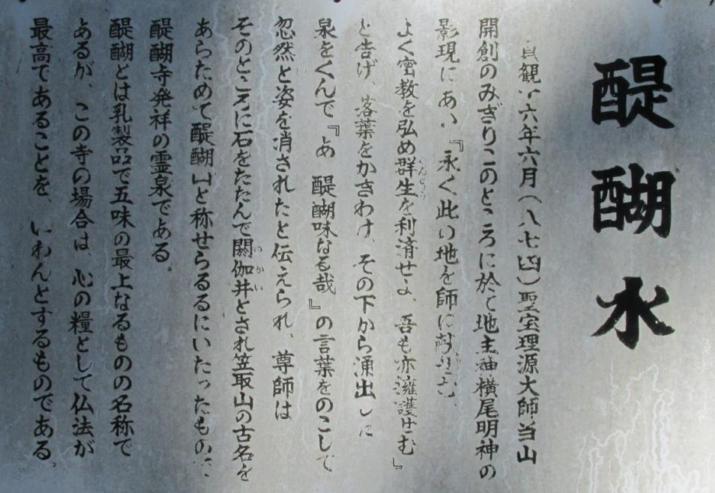

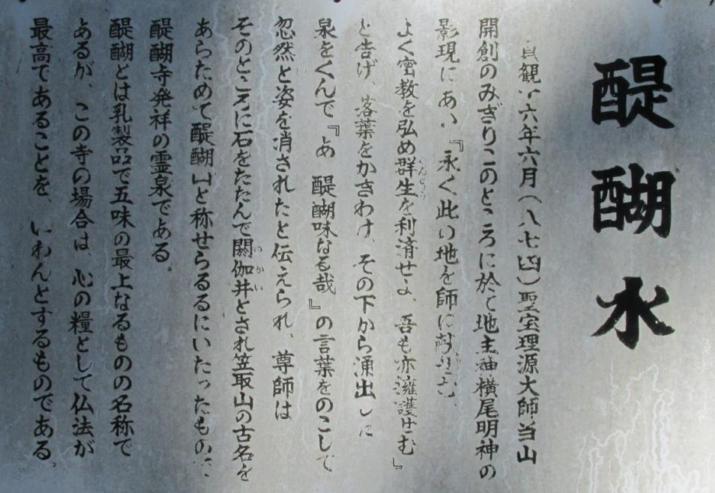

清滝宮拝殿の傍、少し奥まったところに、 「醍醐水」の井戸 があります。

ここが醍醐寺発祥となった霊泉です 。この霊泉が閼伽井 (あかい) に用いられています。

閼伽というのは、「仏に供えるもの。一般に、仏前に捧げる清らかな水」 (日本語大辞典・講談社) という意味です。 寺伝によれば、ここで聖宝理源大師が白髪の老翁(横尾明神)と出会った場所 なのです。 (資料2,駒札) 醍醐寺の名称が「ああ、醍醐味なる哉」というところに由来するとか。

今は建物の正面左側に霊水を引いた蛇口が設置されていて、この霊水を飲むことができるようになっています。自然なおいしい水です。

石段の傍に、 「准胝仏母□」 と刻された碑が立っています。最後の一字が判読しがたいのですが、「堂」という字かと思います。

清滝宮の背後少し高い上段の地に「准胝堂」があった のです。創建は貞観18年(876)と伝えられていますが、たびたび火災に見舞われ、昭和43年に再建されたのですが、 平成20年(2008)8月にまたもや落雷による火災で焼失してしまった のです。 (資料3)

准胝というのは、サンスクリット語の音訳(音写)であり、女性名詞なので女尊となるそうです。サンスクリット語・チュンディーは清淨という意味だとか (資料4) 。そして、「准胝観音は、子供を授けてくれるという、腕をたくさんもつ仏で、千手観音像に似た像容」 (資料5) だそうですので、「仏母」という表現が出てくるということなのでしょうね。 准胝観音が単独で祀られることは少ないそうです 。

「経蔵跡」の傍を通り登って行くと、

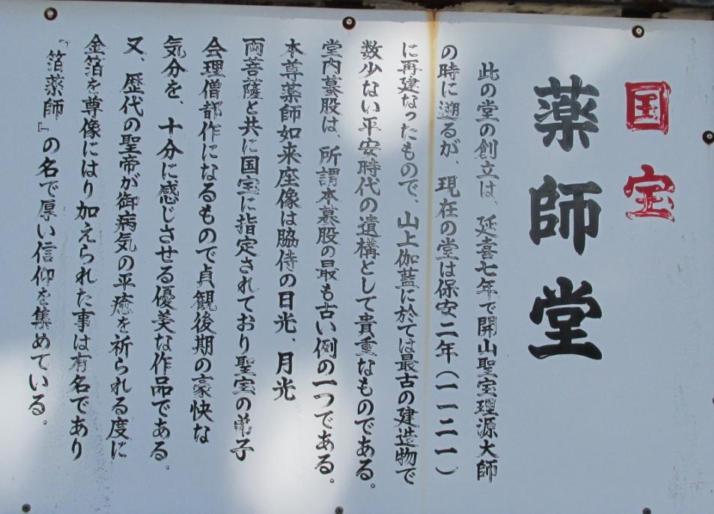

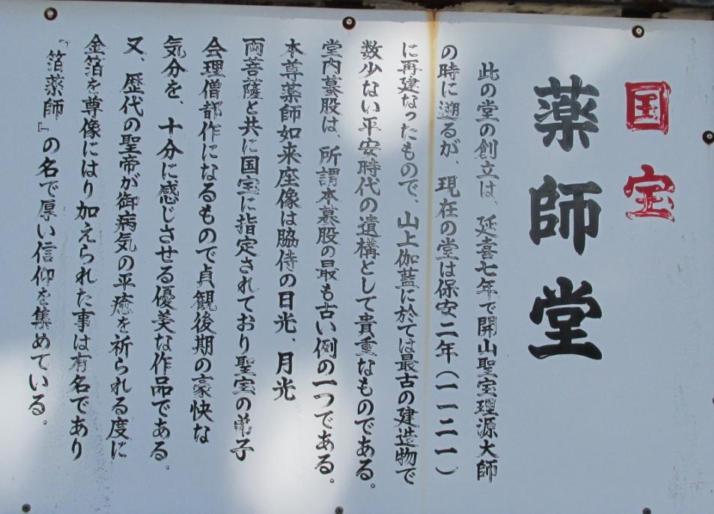

「薬師堂」(国宝) があります。 山上伽藍最古の建物。

お堂の創立は延喜7年に遡るそうですが、 現在の堂は平安時代・保安2年(1121)の再建 。

ここまで来ると、眺望が開けます。

さらに歩みを進めると、道の脇に階段を設けた高みがあり、 地蔵尊 が祀られています。

さらに登って行くと、 手水舎と鐘楼 が見えます。

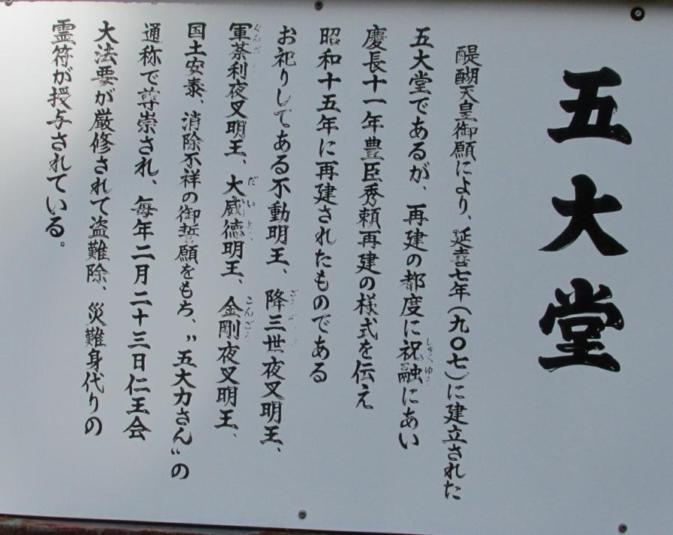

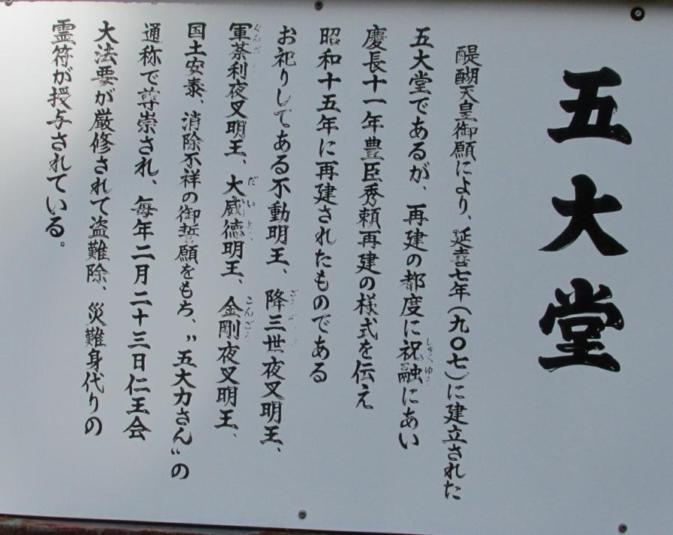

そして 「五大堂」 です。 昭和15年に再建 されたもの。薬師堂から東に300m余です。

『都名所図会』には、このお堂に祀られた不動明王は開山聖宝の作で、「延喜帝(注記:醍醐天皇)の御願にして、朝敵平将門降伏のためつくり給う本尊なり」という説明が記されています。時代の背景が窺えておもしろい。 (資料6)

駒札に「祝融」という言葉が使われています。文脈から火事・火災の意味と推測できますが、手許の辞書を引いてみました。2つめの意味に「火事。火災。祝融の災い。火事の災難。火災」と説明があります。その第一義の説明は「中国古代の伝説上の人物。『墨子』によれば、殷の湯王とうおうが夏かの桀王けつおうを攻めたさい、城に火を降らせたという。のち火の神・夏の神とされた」 (日本語大辞典・講談社) とあります。

五大力というのは、五 躰 の明王が祀られていることに由来します 。駒札にその明王名が列挙されています。手許の本の説明をご紹介しましょう。 (資料5)

不動明王 : 大日如来の教令(命令)を受けて行動する、もっとも威力があり、功徳も大きい明王。五大明王像の中央に安置。

降三世 (ごうさんぜ) 明王 : 過去・現在・未来の三世と貪 (とん、むさぼり) 、瞋 (じん、怒り) 、痴 (ち、無知) の三毒 (煩悩) を降伏 (ごうふく) する (抑え鎮める) 仏。不動明王に次いで格の高い明王。

軍荼利 (ぐんだり) 明王 : サンスクリット語で「とぐろを巻くもの」という意味を持つ明王。蛇と密接な関係にある。諸事を解決し、さまざまな障害を取り除いてくれる仏。一方、不死の妙薬である甘露信仰と結びつき、拝まれることがあります。

大威徳明王 : 阿弥陀如来の教令輪身 (りんじん) で、文珠菩薩の化身ともいわれる明王。サンスクリット語の名前は、「死の神マヤを倒すもの」という意味があります。世間に蔓延する悪の一切を降伏する仏とされます。

金剛夜叉明王 : 「金剛杵 (こんごうしょ) の威力をもつ夜叉」という意味のサンスクリット語の名前を持ちます。この金剛杵でさまざまな悪を打ち砕き、調伏 (ちょうぶく) する不空成就如来の教令輪身とされています。

種字(梵字)の下に「阿閦 (あしゅく) 佛」、その下部には「卅十八町」と刻されています 。ここの文字は鮮明に判別できるものです。

阿閦仏とは「東方の阿比羅提 (あひらだい) 世界(妙喜 みょうき 世界)で成仏し、説法する仏。密教では五智如来の一つ」 (日本語大辞典・講談社) だとか。

五大力堂からさらに東に登ります。といってもあとわずかの距離ですが。

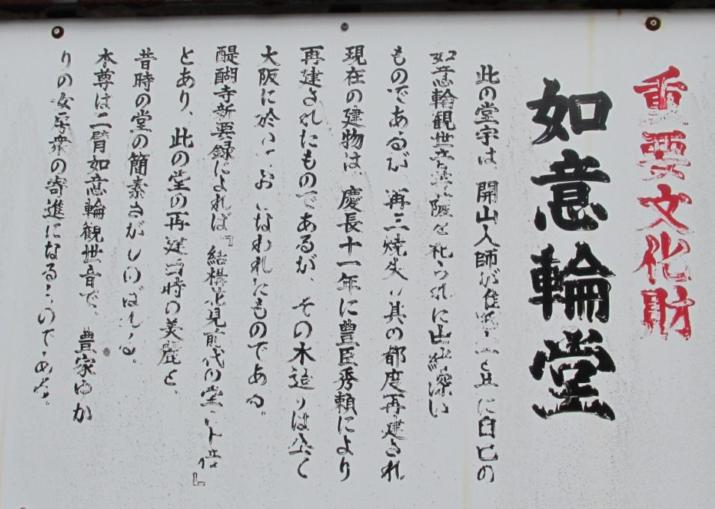

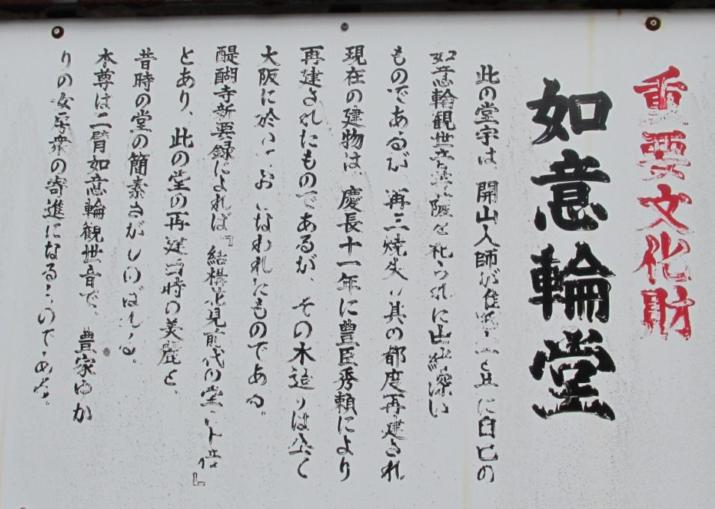

「如意輪堂」(重文) 慶長11年(1606)に豊臣秀頼により再建されたもの。

外観は五間三間、入母屋造り、こけら葺で懸崖 (けんがい) 造りの建物です。 (資料2)

名前の通り、 本尊は如意輪観音 。二臂像で駒札には豊臣家ゆかりの女房衆のが寄進によると記しています。

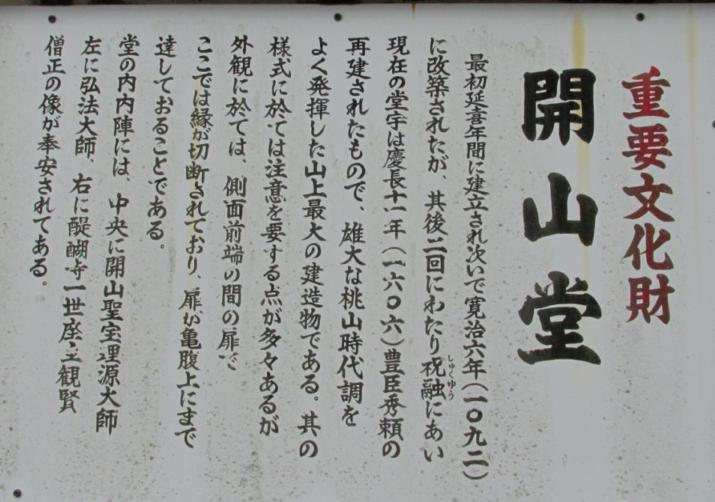

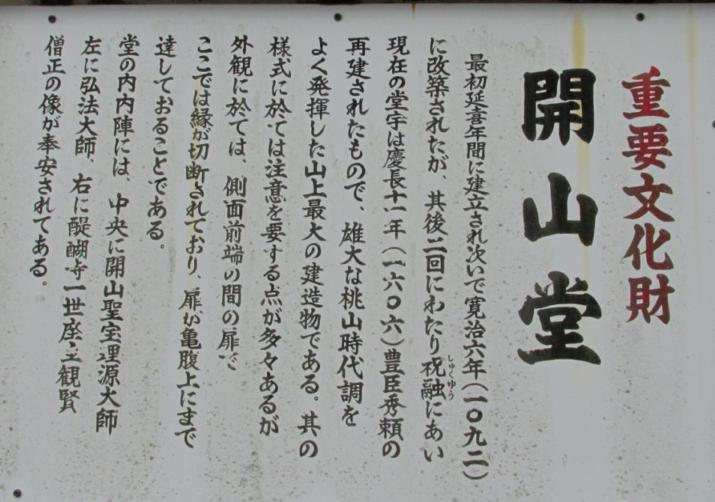

開山堂(重文)

開山堂(重文) この建物も慶長11年(1606)に豊臣秀頼により再建されたもの。

この如意輪堂と開山堂の間に、 「結縁白山大権現」 を祀る社があります。

開山堂は、建立当初「 御影堂 (みえどう) 」といわれたようです。『都名所図会』は「 祖師堂 」と記しています。八間五間、入母屋造り、妻を正面として、向拝に軒唐破風が付けられています。屋根の前部が檜皮葺で後部がこけら葺だそうです。 (資料2.3,6)

向拝の中央の蟇股と木鼻。木鼻はシンプルな造形です。象の鼻の部分の彫り込みをおもしろいと感じます。

開山堂内部と祀られている 理源大師像 は、 醍醐寺の「上醍醐伽藍のご案内」のページ内に 「理源大師像(木像)」と題して、諸堂とともに紹介されています。 こちらからご覧ください。

ここが醍醐山の山頂です。 堂前からは眺望を楽しめます。

この上醍醐で詠まれた歌のいくつかをご紹介します。

名をとむる世々は昔に絶えねどもすぐれし跡ぞ見るも畏 (かしこ) し

中原師光 新勅撰集 十七 雑歌二

樒 (しきみ) つむ山の往来 (ゆきき) の道かへて春は桜の花や尋ねん

法眼顕恵 続門葉集 巻八 雑上

兎に角に世のうきよりは淋しさを忍びてすぐる山かげの庵 (いほ)

阿闍梨俊叡 続門葉集 巻九 雑下

開山堂の前を少し下がったところに、 「上醍醐陵」 があります。

南面する小円墳だそうです。右側に立つ石標には、「白河天皇皇后 藤原賢子 堀河院天皇准母 媞子 (ていし) 内親王 鳥羽院天皇准母 令子内親王」とあり、白河天皇の皇女とその生母・賢子が奉葬されているところです。

「この地はもと上醍醐の子院円光院があったが、明治の修陵にあたって寺は撤去されたとつたえる」 (資料2) とか。

この後、一旦五大力堂まで降り、手水舎に近い所から、尾根道に入ります。

横峰峠から高塚山に向かいます。

つづく

参照資料

1) 上醍醐 音羽魔王大権現社 :「Hatenafotolife」

社殿側面に掲げられた由緒書の奉納板を撮った写真

2) 『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂

3) 醍醐寺 ホームページ

4) 准胝観音 :ウィキペディア

准胝観音 :「コトバンク」

5) 『仏像の見方ハンドブック』 石井亜矢子著 池田書店

6) 『都名所図会 下巻』 竹村俊則校注 角川文庫

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

准胝観音 :「仏像ワールド」

木造六観音菩薩像(准低観音 ) 京都・大報恩寺 :「archaic仏」

醍醐寺 五大力さん :「醍醐寺」

下醍醐の五大力尊の映像と仁王会の動画が載っています。

亀扶(きふ)という視点から:

松平家墓所 :「会津若松 会津まるごと観光」

長継山千年寺 :「津軽瓦版」

《珍しい江戸時代亀扶型の墓 狩野一族の墓》

蝶夢 :ウィキペディア

蝶夢 :「コトバンク」

吉井勇 :ウィキペディア

漂白の歌人 吉井勇 :「香美市」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ -1 醍醐寺総門~成身院女人堂~槍山(醍醐の花見)へ

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ -3 横峰峠・高塚山・牛尾観音・音羽山山頂・逢坂関址ほか へ

九丁の石標を通過して、しばらく登ると、古寂びた休憩所があり、 登山道の正面に石造不動明王立像 が祀られた滝口が見えます。 「上醍醐不動の滝」 です。

休憩所の建物の傍に、かなり古びてきた説明板が立っています。そこには、この山に聖宝理源大師がお寺を開かれたことと、修験道の中興の祖と仰がれていること、並びにこの山が道場でもあると記されています。その後に、こんな記述があります。

「お山は修験道にかぎらずとも、人間精神の道場である。頂上に立つ爽快さはどうしても頂上に立つことなくしては体感できない。がんばれ、降りの道は苦しさを伴っても楽しい。人間精神を鍛える原始の場、山こそはその価値を失はぬ神秘の姿である」と。その後に俳句と短歌が記されています。

山さくら つづくや上の 醍醐まで 蝶夢

幾山河 遍路の遠き 浄土かな 玄空

登って行くと、坂道の途中に朱色の鳥居を備えた 小さな神社 があります。そこに「南無音羽魔王・・・」と記された札が置かれていました。

後日、ネットで調べてみると、この社は 「音羽魔王大権現社」 という名称でした。

昔この地に天狗杉があり、諸国を巡る天狗がこの木に腰かけて休むと伝えられていたそうです。その杉が老い朽ちてしまったために、昭和10年に時の座主がここに社殿を建立されたと言います。 天狗の休み所 がなくなるのをいたんだためとか。 (資料1)

登山道の傍には、表面に刻された文字が判然としなくなってきた碑が建立されています。亀形の台座は 亀扶 (きふ) と呼ばれる中国の想像上の動物 です。余談ですが、東寺、黄檗山萬福寺、宇治川の隠元橋の傍その他何カ所かで見かけています。

途中に、役行者の小ぶりの石像が祀られています。

「上醍醐寺務所」 があります。ここの建物は谷間の少し下がったところに位置します。

登山道(参道)はこの門の左側を通ります。築地塀沿いの紅葉が紅く色づくと良い景色になります。

道端には、 「醍醐山の略史」の詳しい説明板 が立っています。

道標はこのあたりが十九丁 であることを示しています。その隣に 石造卒塔婆

清滝宮拝殿(国宝)

上醍醐の入口に、 開山の聖宝理源大師が醍醐の守護神として勧請した「清滝宮」 があり、その拝殿の建物です。室町時代、永享6年(1434)の建造で、三間七間、入母屋造り、檜皮葺で建物の側面に向拝が付き、入口となっていて、軒に唐破風が付いています。 蔀戸のある寝殿造りにならった舞台造りの構造 となっている建物です。 (資料2,3)

清滝宮拝殿の傍、少し奥まったところに、 「醍醐水」の井戸 があります。

ここが醍醐寺発祥となった霊泉です 。この霊泉が閼伽井 (あかい) に用いられています。

閼伽というのは、「仏に供えるもの。一般に、仏前に捧げる清らかな水」 (日本語大辞典・講談社) という意味です。 寺伝によれば、ここで聖宝理源大師が白髪の老翁(横尾明神)と出会った場所 なのです。 (資料2,駒札) 醍醐寺の名称が「ああ、醍醐味なる哉」というところに由来するとか。

今は建物の正面左側に霊水を引いた蛇口が設置されていて、この霊水を飲むことができるようになっています。自然なおいしい水です。

石段の傍に、 「准胝仏母□」 と刻された碑が立っています。最後の一字が判読しがたいのですが、「堂」という字かと思います。

清滝宮の背後少し高い上段の地に「准胝堂」があった のです。創建は貞観18年(876)と伝えられていますが、たびたび火災に見舞われ、昭和43年に再建されたのですが、 平成20年(2008)8月にまたもや落雷による火災で焼失してしまった のです。 (資料3)

准胝というのは、サンスクリット語の音訳(音写)であり、女性名詞なので女尊となるそうです。サンスクリット語・チュンディーは清淨という意味だとか (資料4) 。そして、「准胝観音は、子供を授けてくれるという、腕をたくさんもつ仏で、千手観音像に似た像容」 (資料5) だそうですので、「仏母」という表現が出てくるということなのでしょうね。 准胝観音が単独で祀られることは少ないそうです 。

「経蔵跡」の傍を通り登って行くと、

「薬師堂」(国宝) があります。 山上伽藍最古の建物。

お堂の創立は延喜7年に遡るそうですが、 現在の堂は平安時代・保安2年(1121)の再建 。

ここまで来ると、眺望が開けます。

さらに歩みを進めると、道の脇に階段を設けた高みがあり、 地蔵尊 が祀られています。

さらに登って行くと、 手水舎と鐘楼 が見えます。

そして 「五大堂」 です。 昭和15年に再建 されたもの。薬師堂から東に300m余です。

『都名所図会』には、このお堂に祀られた不動明王は開山聖宝の作で、「延喜帝(注記:醍醐天皇)の御願にして、朝敵平将門降伏のためつくり給う本尊なり」という説明が記されています。時代の背景が窺えておもしろい。 (資料6)

駒札に「祝融」という言葉が使われています。文脈から火事・火災の意味と推測できますが、手許の辞書を引いてみました。2つめの意味に「火事。火災。祝融の災い。火事の災難。火災」と説明があります。その第一義の説明は「中国古代の伝説上の人物。『墨子』によれば、殷の湯王とうおうが夏かの桀王けつおうを攻めたさい、城に火を降らせたという。のち火の神・夏の神とされた」 (日本語大辞典・講談社) とあります。

五大力というのは、五 躰 の明王が祀られていることに由来します 。駒札にその明王名が列挙されています。手許の本の説明をご紹介しましょう。 (資料5)

不動明王 : 大日如来の教令(命令)を受けて行動する、もっとも威力があり、功徳も大きい明王。五大明王像の中央に安置。

降三世 (ごうさんぜ) 明王 : 過去・現在・未来の三世と貪 (とん、むさぼり) 、瞋 (じん、怒り) 、痴 (ち、無知) の三毒 (煩悩) を降伏 (ごうふく) する (抑え鎮める) 仏。不動明王に次いで格の高い明王。

軍荼利 (ぐんだり) 明王 : サンスクリット語で「とぐろを巻くもの」という意味を持つ明王。蛇と密接な関係にある。諸事を解決し、さまざまな障害を取り除いてくれる仏。一方、不死の妙薬である甘露信仰と結びつき、拝まれることがあります。

大威徳明王 : 阿弥陀如来の教令輪身 (りんじん) で、文珠菩薩の化身ともいわれる明王。サンスクリット語の名前は、「死の神マヤを倒すもの」という意味があります。世間に蔓延する悪の一切を降伏する仏とされます。

金剛夜叉明王 : 「金剛杵 (こんごうしょ) の威力をもつ夜叉」という意味のサンスクリット語の名前を持ちます。この金剛杵でさまざまな悪を打ち砕き、調伏 (ちょうぶく) する不空成就如来の教令輪身とされています。

種字(梵字)の下に「阿閦 (あしゅく) 佛」、その下部には「卅十八町」と刻されています 。ここの文字は鮮明に判別できるものです。

阿閦仏とは「東方の阿比羅提 (あひらだい) 世界(妙喜 みょうき 世界)で成仏し、説法する仏。密教では五智如来の一つ」 (日本語大辞典・講談社) だとか。

五大力堂からさらに東に登ります。といってもあとわずかの距離ですが。

「如意輪堂」(重文) 慶長11年(1606)に豊臣秀頼により再建されたもの。

外観は五間三間、入母屋造り、こけら葺で懸崖 (けんがい) 造りの建物です。 (資料2)

名前の通り、 本尊は如意輪観音 。二臂像で駒札には豊臣家ゆかりの女房衆のが寄進によると記しています。

開山堂(重文)

開山堂(重文) この建物も慶長11年(1606)に豊臣秀頼により再建されたもの。

この如意輪堂と開山堂の間に、 「結縁白山大権現」 を祀る社があります。

開山堂は、建立当初「 御影堂 (みえどう) 」といわれたようです。『都名所図会』は「 祖師堂 」と記しています。八間五間、入母屋造り、妻を正面として、向拝に軒唐破風が付けられています。屋根の前部が檜皮葺で後部がこけら葺だそうです。 (資料2.3,6)

向拝の中央の蟇股と木鼻。木鼻はシンプルな造形です。象の鼻の部分の彫り込みをおもしろいと感じます。

開山堂内部と祀られている 理源大師像 は、 醍醐寺の「上醍醐伽藍のご案内」のページ内に 「理源大師像(木像)」と題して、諸堂とともに紹介されています。 こちらからご覧ください。

ここが醍醐山の山頂です。 堂前からは眺望を楽しめます。

この上醍醐で詠まれた歌のいくつかをご紹介します。

名をとむる世々は昔に絶えねどもすぐれし跡ぞ見るも畏 (かしこ) し

中原師光 新勅撰集 十七 雑歌二

樒 (しきみ) つむ山の往来 (ゆきき) の道かへて春は桜の花や尋ねん

法眼顕恵 続門葉集 巻八 雑上

兎に角に世のうきよりは淋しさを忍びてすぐる山かげの庵 (いほ)

阿闍梨俊叡 続門葉集 巻九 雑下

開山堂の前を少し下がったところに、 「上醍醐陵」 があります。

南面する小円墳だそうです。右側に立つ石標には、「白河天皇皇后 藤原賢子 堀河院天皇准母 媞子 (ていし) 内親王 鳥羽院天皇准母 令子内親王」とあり、白河天皇の皇女とその生母・賢子が奉葬されているところです。

「この地はもと上醍醐の子院円光院があったが、明治の修陵にあたって寺は撤去されたとつたえる」 (資料2) とか。

この後、一旦五大力堂まで降り、手水舎に近い所から、尾根道に入ります。

横峰峠から高塚山に向かいます。

つづく

参照資料

1) 上醍醐 音羽魔王大権現社 :「Hatenafotolife」

社殿側面に掲げられた由緒書の奉納板を撮った写真

2) 『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂

3) 醍醐寺 ホームページ

4) 准胝観音 :ウィキペディア

准胝観音 :「コトバンク」

5) 『仏像の見方ハンドブック』 石井亜矢子著 池田書店

6) 『都名所図会 下巻』 竹村俊則校注 角川文庫

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

准胝観音 :「仏像ワールド」

木造六観音菩薩像(准低観音 ) 京都・大報恩寺 :「archaic仏」

醍醐寺 五大力さん :「醍醐寺」

下醍醐の五大力尊の映像と仁王会の動画が載っています。

亀扶(きふ)という視点から:

松平家墓所 :「会津若松 会津まるごと観光」

長継山千年寺 :「津軽瓦版」

《珍しい江戸時代亀扶型の墓 狩野一族の墓》

蝶夢 :ウィキペディア

蝶夢 :「コトバンク」

吉井勇 :ウィキペディア

漂白の歌人 吉井勇 :「香美市」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ -1 醍醐寺総門~成身院女人堂~槍山(醍醐の花見)へ

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ -3 横峰峠・高塚山・牛尾観音・音羽山山頂・逢坂関址ほか へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歩く [再録]] カテゴリの最新記事

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.20

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.18

-

登る [再録] 滋賀・湖北 伊吹山 2017.12.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.