PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照

大阪に所用があり出かけるのに併せて、中之島にある 東洋陶磁美術館を本当に久しぶりに訪れました 。 「唐代胡人俑」の特別展が今、開催されています。併せて「いまを表現する人間像」展が同時開催されています。それと、この東洋陶磁美術館所蔵の安宅コレクションからの国宝・重文を含めた陶磁器類の優品が展示されています。

冒頭の景色は 美術館の入口 を撮ったものです。

美術館の全景を撮ると、こんな感じです 。美術館背後の堂島川を挟んでその北側には高層ビル群が並び建っています。

観覧券の半券

観覧券の半券

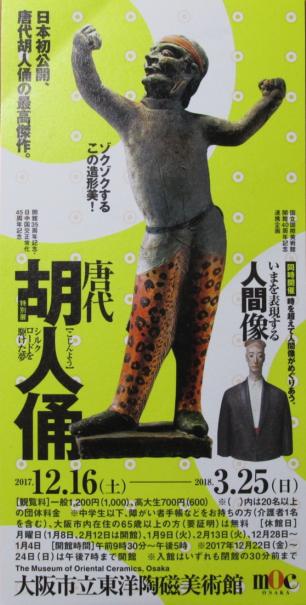

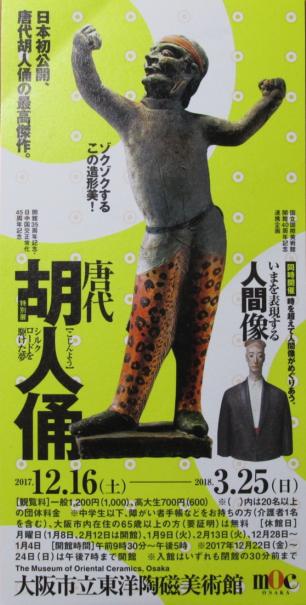

この特別展は、 昨年(2017)12月より今年の3月25日(日)まで が会期となっています。

現在各所で入手できるこの特別展のPRチラシも、この加彩胡人俑が表紙に載せてあります。このポーズと豹皮模様の彩色されたズボンにまず目を惹きつけられました。PRの主人公になるだけのことはあります。

「胡人」という言葉に、私は西域の人々というイメージを持っていただけなのですが、そうではないのですね。

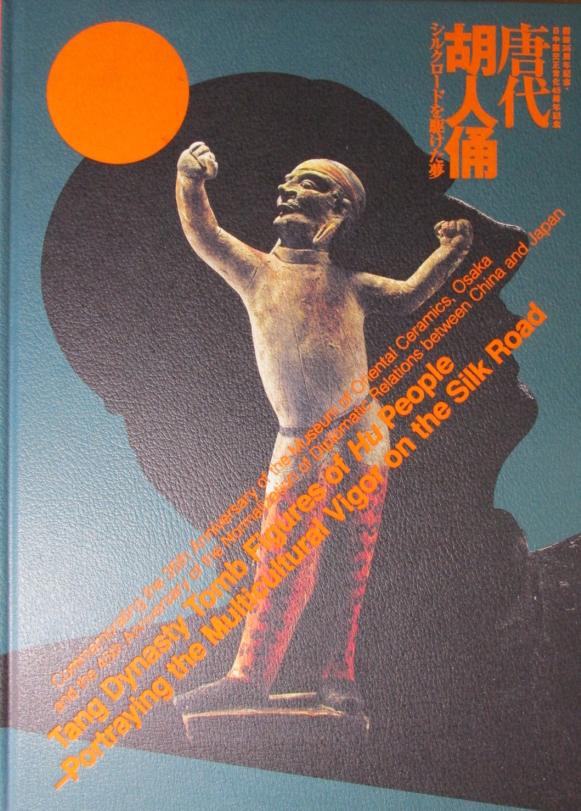

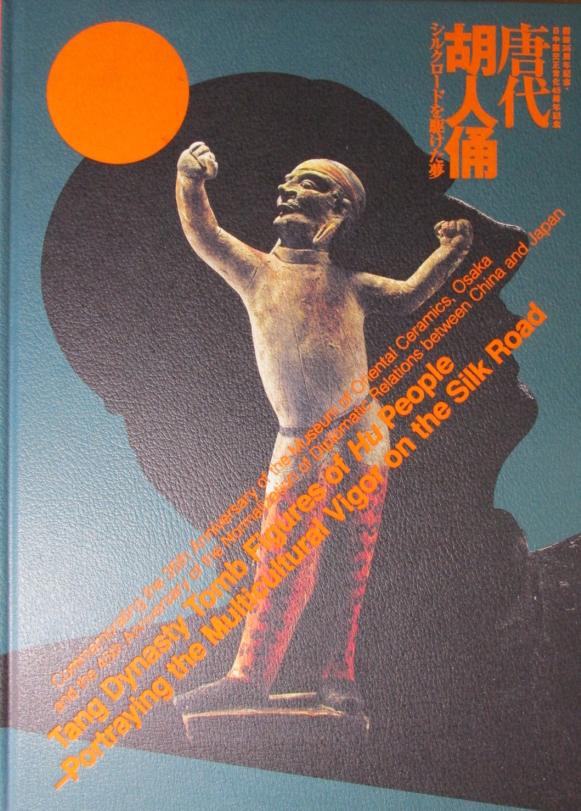

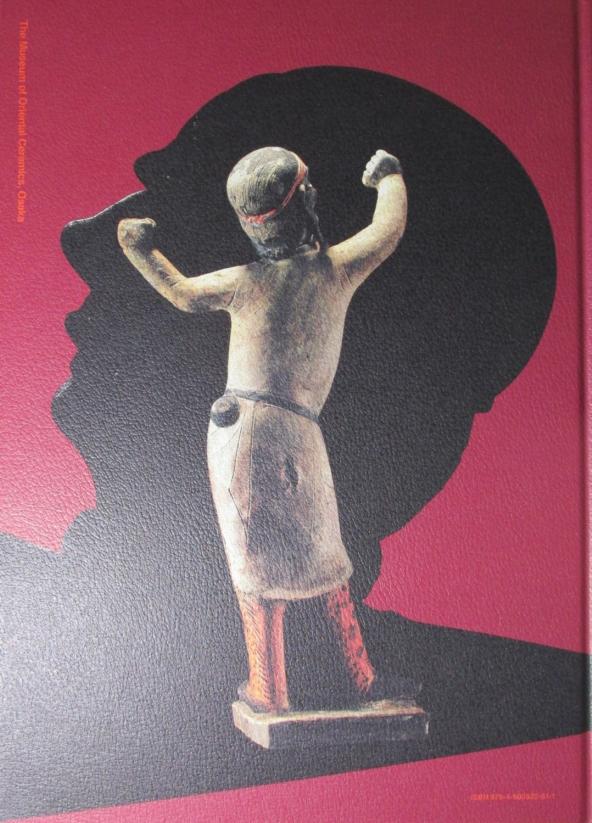

購入した図録の表紙 です。

「 『胡人』とは中国において広く異民族を指名称である 」 (図録) そうです。

その概念は私がイメージしていたものよりもっと広いようです。

手許の辞書で「胡」という漢字の語義として、次の説明があります。

「えびす。昔の中国で、北方または西方の異民族をさした。秦・漢時代には匈奴、唐代には広く西域人をさした。」 (『日本語大辞典』講談社)

「中国で、漢以前には北方の匈奴の称。のちには西域民族の総称。北狄 (ほくてき) 。」 (『大辞林』三省堂)

「シナで、夷狄 (いてき) の称。秦・漢時代には匈奴、唐代には広く西域民族。」 (『広辞苑』初版・岩波書店)

鑑賞に行き、うれしかったのは 展示室の撮影がOKだったこと です。 (会期中いつもかどうかは未確認です。)

照明と展示室のガラス越しですので、反射を入れずに撮れるアングルが限定されますが、惹かれた胡人俑をデジカメで撮ってみました。その中からいくつかをご紹介します。

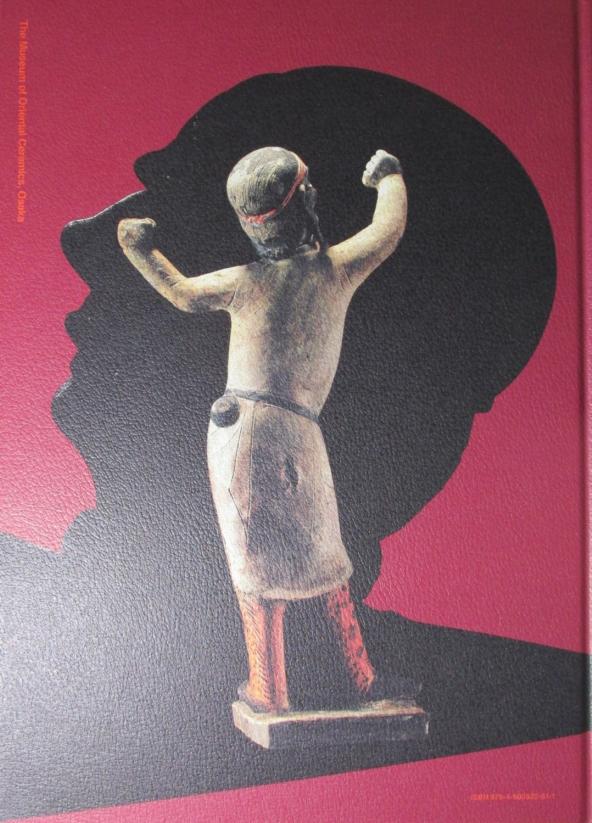

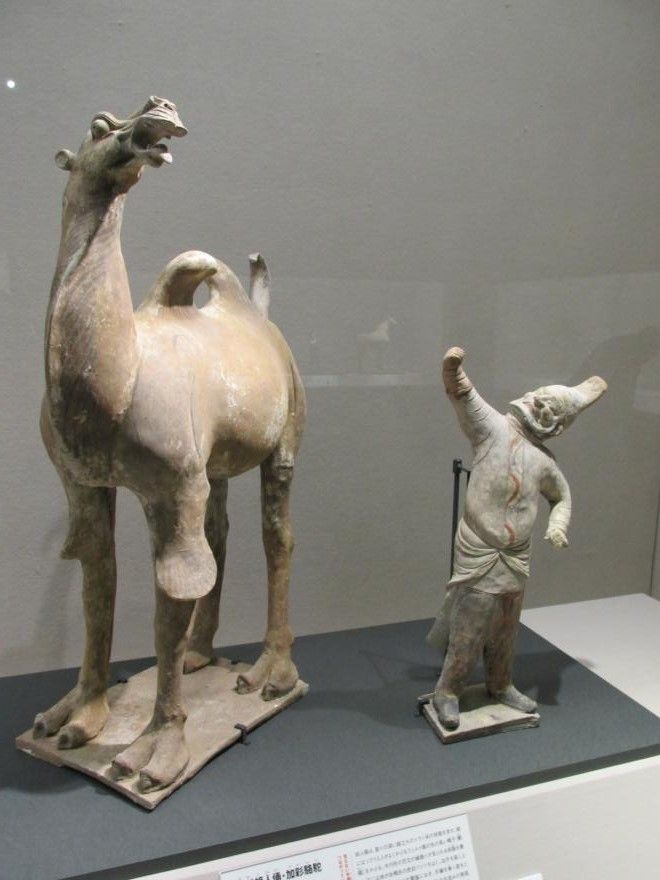

こんなアングルでも撮れました。まずは併せて載せておきます。

陶俑はお墓への副葬用の陶製人形のこと を意味しています。辞書には、「ひとがた。古代、殉死者のかわりに、死者と一緒にうずめた人形」 (『日本語大辞典』) とあります。

秦の始皇帝の墓域から出土した兵馬俑はまざに等身大のものですが、 今回、日本初公開と言われる胡人俑は逆にミニチュア型です 。この加彩胡人俑は、その特徴からインド系の胡人と考えられているそうですが、 髙さは50.0cmという大きさ です。

黒いベルトに付けられた黒いポシェット状の袋には、何を入れているのでしょう?

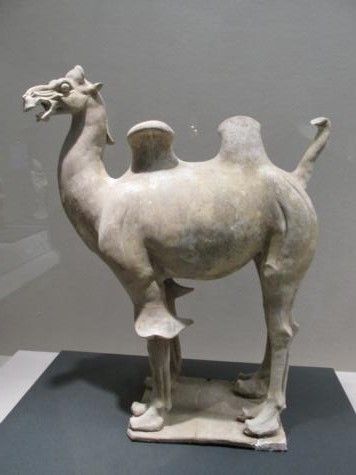

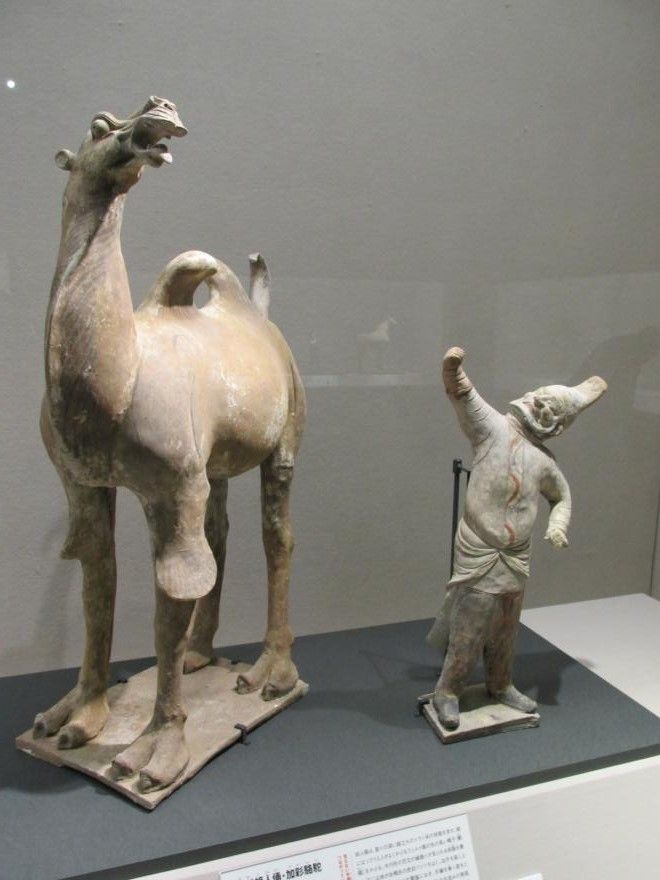

展示の一つに、こんなのがあります。上掲の胡人も類似の姿態とみると、馬あるいは駱駝を牽いている一瞬の動作かもしれません。「あるいは曲芸や幻術などの一瞬の姿を表したものかもしれないが定かではない」 (図録) ようです。

複数の展示室で今回の特別展が開催されています。 最初の展示室の入口に、このパネルが 掲示してあります。

この特別展の胡人俑は、部分拡大したこの場所、 現在の甘粛省慶城県のお墓からの出土品 だそうです。 唐代の慶州城 は中国古代において著名な都市の一つです。 そこに所在する唐代の游撃将軍穆泰墓からの出土品と言います。

死者の墓には、死者の生前の生活や在り様を再現する品々を副葬するのが、エジプトのピラミッドも含めて、一般的な考えだとすると、この墓に埋葬された将軍の周辺には様々な胡人もいたということでしょう。

「五胡十六国」と言われるように、中国に移り住んだ異民族の人々も多く存在したのでしょう。

こんな感じで胡人俑が展示されています。

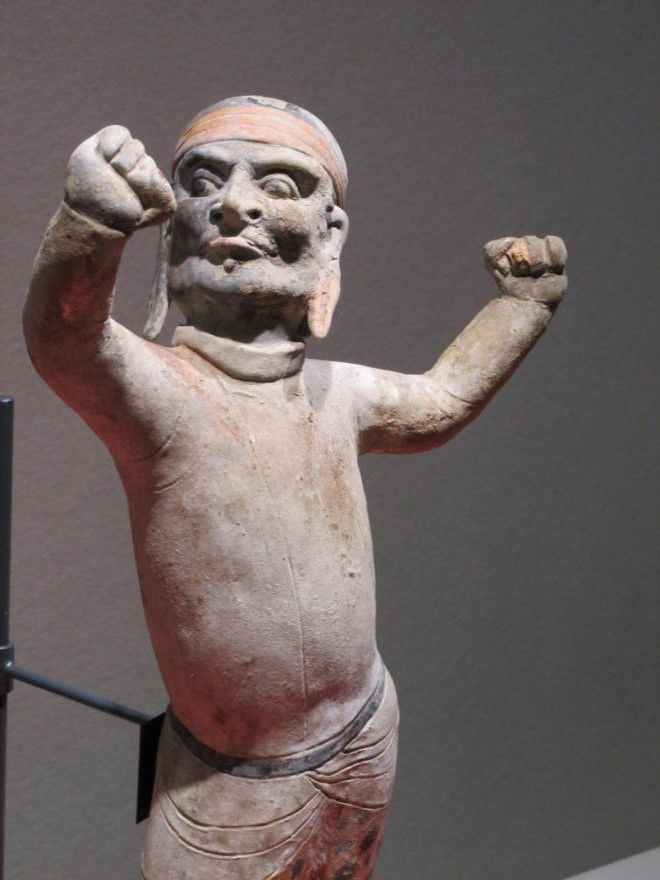

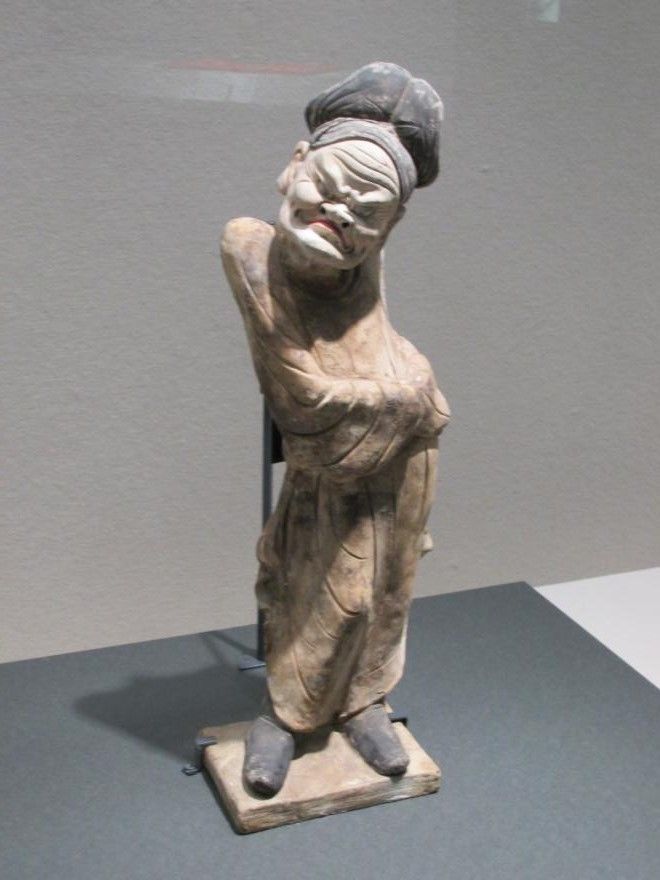

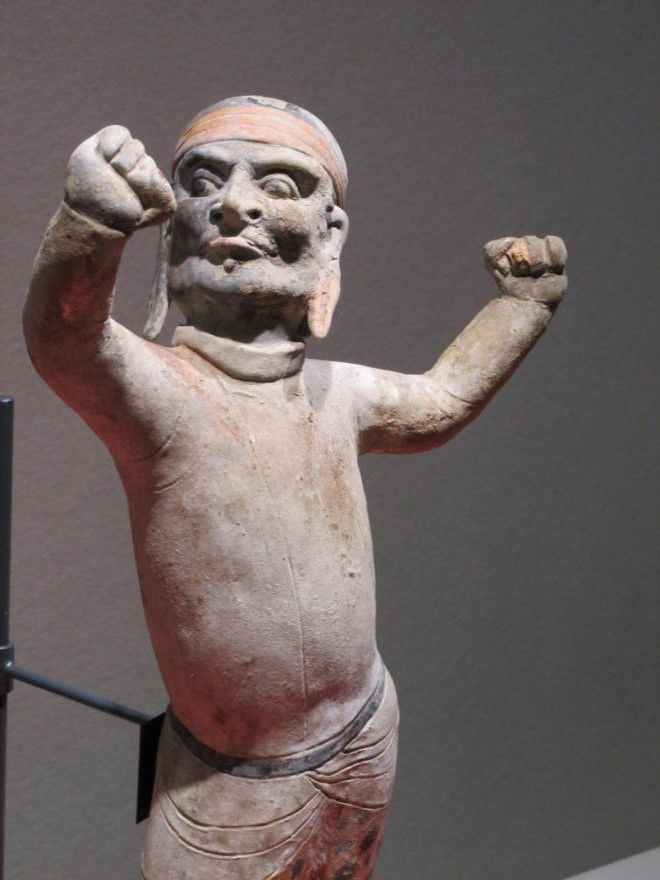

ここに展示の一つがこの 加彩胡人俑23 です。 高さ48.0cmのサイズ です。

眼力鋭く、目じからを感じさせます。眉は逆さ八の字になり、歯に思い切り力を入れて食いしばったなんともユーモラスな表情を浮かべています。上から睨みつけるのでなく、首を傾げ、腰を少しくねらせているのでおもしろい姿態です。

展示されていた胡人俑の中から、私のお気に入りをご紹介・・・・・

これがまず惹かれた美女の一人。

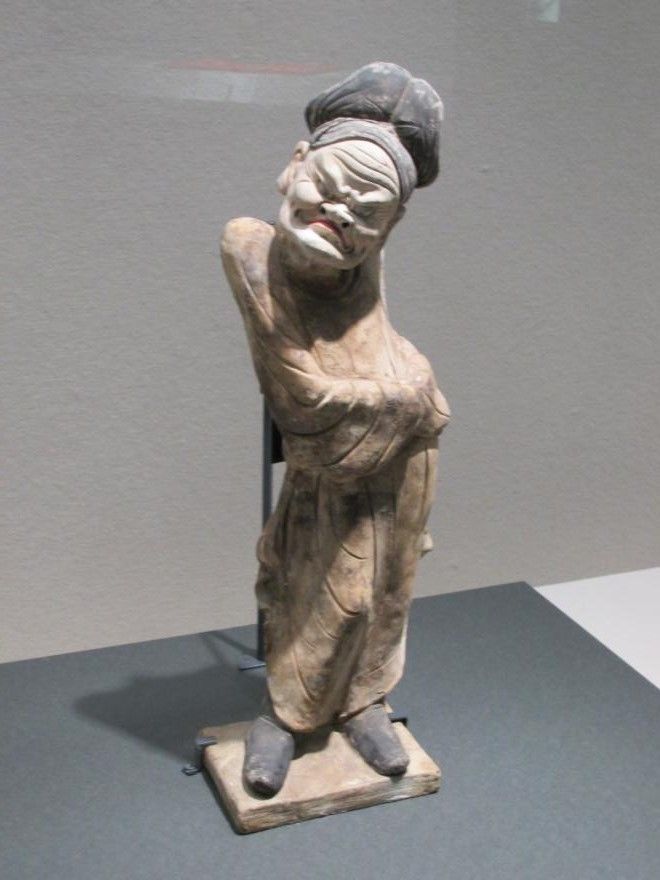

こちらは美人でかつ気品を感じさせるものです。図録では 「加彩女俑17」 。

もう一つが上掲よりも少し年齢を重ねた美女。こちらは 「加彩女俑18」 。

この姿を見たときに、正倉院宝物にある「鳥毛立女屏風」を連想しました。

宮内庁の「正倉院宝物」はこちらからご覧ください。 画像をクリックすると拡大図を見られます。

ウィキペディアの「正倉院」には、次の部分図が掲載されていますので、引用します。

この若者の加彩胡人俑9は美男子です 。上掲のNo.23は道化師的な存在なのでしょうか。

こちらは 高さ43.0cm 。 胡服の大きな6弁の花弁のデザインが印象的です 。図録によると、「円領(丸襟)の胡服(長袍)」だとか。

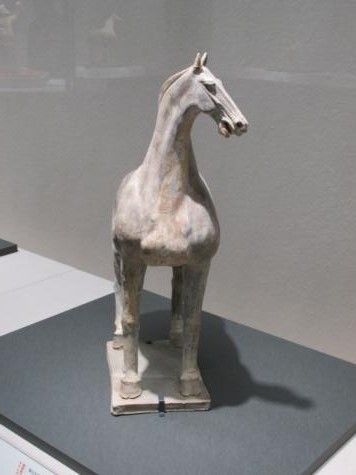

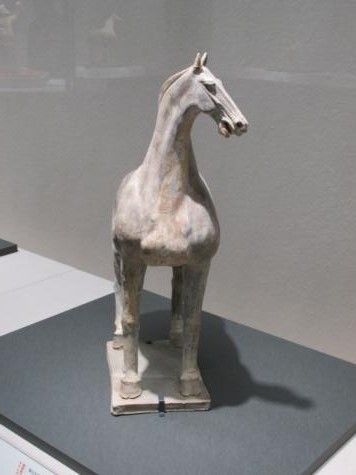

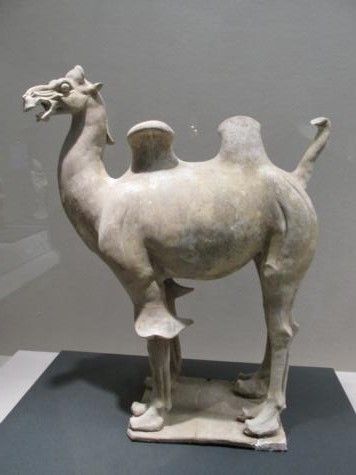

馬と駱駝も数頭ずつ展示されていて、馬の筋骨隆々とした引き締まった姿はリアルです。

中国では「汗血馬」が珍重されたようです。展示されている馬はその類いなのかもしれません。

辞書には、「汗血馬」を「西域のフェルガナ(=大苑)に産した優良馬。一日に千里を走り血のような汗を流したという。漢の武帝はこれを得るため遠征を行った」 (『大日本語辞典』) と説明しています。いわば、垂涎の名馬なのでしょうね。

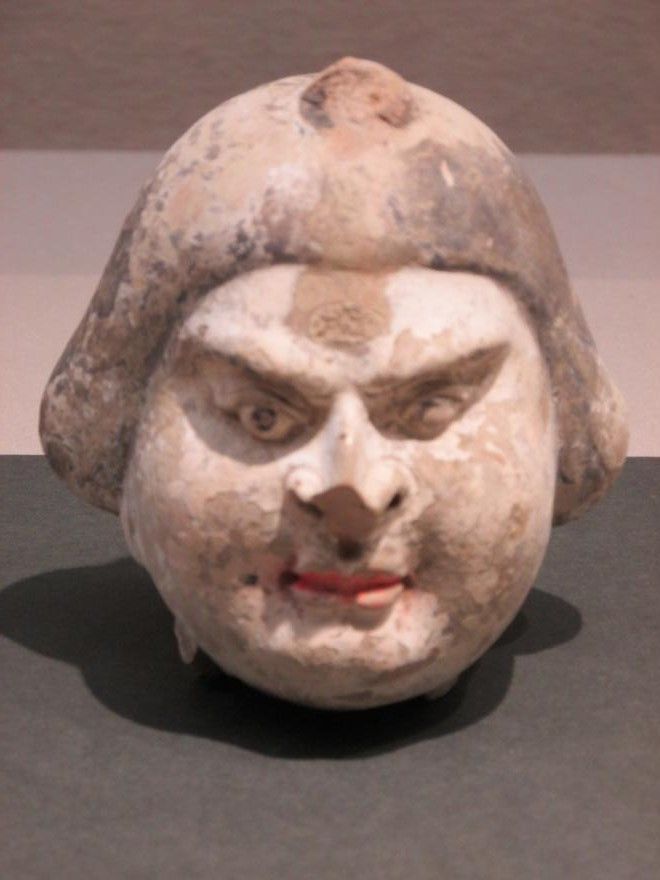

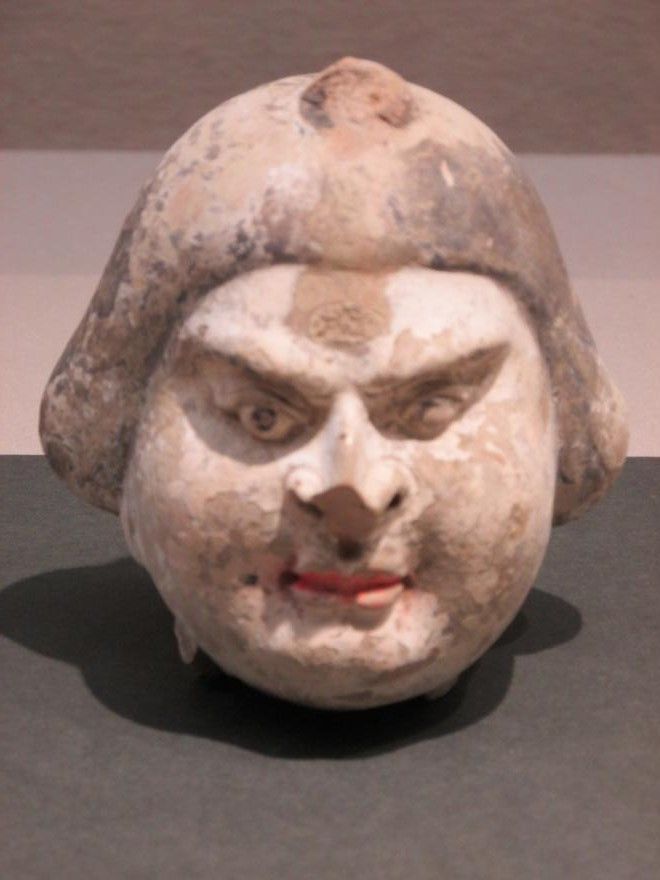

この頭部だけの加彩胡人俑頭部45の凜々しい相貌に惹かれました 。

他にもユーモラスな頭部や優雅さの漂う頭部などが展示されています。会場で点数を数えなかったのですが、図録を自宅で見ると、頭部だけのものが6点出展されているようです。

高さ17cm前後の小さな胡人俑群像も出展されています。

流布しているPRチラシには、 「ゾクゾクするこの造形美!」 というキャプションが記されていますが、この群像の説明プレートには、 左上に赤字で「整列!」 というキャプションが付けられています。個々の説明プレートに赤字で付けられたフレーズが、これまた結構楽しめるのです。図録にはこの会場の説明プレートに記された内容がそのまま載っていますが、赤字のフレーズは載っていません。展示会場での説明プレートに付記されたキャプションは鑑賞を楽しませるための遊び心なのでしょう。

こんなミニチュア・サイズの動物模型も出土したのです。今回は 羊と牛の合計8点 が展示されています。家畜として育てられていたのでしょうね。

動物を含めた胡人俑が58点。それに小振りの「瑞鳥昆虫文八陵鏡」と「穆泰墓誌」が出展されていて、特別展としては計60点です 。

墓誌は「灰陶質の方形の蓋と身からなる盒子状の墓誌で、それぞれ角が面取されている」 (図録) という形状のものです。薄い四角の蓋付箱の様な形で、内側に墓誌銘が記されているのを初めて見ました。これもまた、一見の価値があると思います。滅多にみることはないでしょうから。

PRチラシの裏面に載っている胡人俑は1点だけにして、重複しないようにしました。

無料で入手できるチラシをぜひご覧ください。楽しい胡人俑が列挙されて紹介されています。

冒頭に触れましたが、同時に安宅コレクションの陶磁器等の優品も鑑賞できます。こちらもいいなあと思う作品が数々あります。「唐代胡人俑」展との関連で、気づいた作品2点をここにご紹介することにします。

一つはこの 「加彩婦女俑」 です。 8世紀盛唐の頃の作品 だそうです。「それまでの細身のスタイルからふっくらとした豊満なスタイルへと変化」 (説明プレートより) して行った嗜好がこの婦女俑に現れているとか。「唐美人俑屈指の名品」。久しぶりにこの婦女俑を間近に眺めました。

こちらは 「加彩宮女俑」 です。 唐代も7世紀にはスリムなスタイルが好まれていた のです。極端なまでのスリムさが 「当時の理想的な女性像」だったとか 。 「高く結い上げた髪も当時の流行です。」

人間、いつの時代も人の好み、嗜好には流行があり、その流行は緩やかなサイクルで巡っているという局面があるのですね。これそのものがおもしろいことです。

同時開催の「いまを表現する人間像」展 は、美術館内のあちらこちらに点在する形で彫刻像が置かれていました 。出品数は9点 です。

壁面にこの2つが並べておかれています。

左は棚田康司作「入道雲の少年」 、 右は PRチラシにも紹介されている 船越桂作「銀の扉に触れる」 という作品です。

ニキ・ド・サンファル作「アダムとイヴ」

こちらは、 佐藤忠良作「帽子・立像」 です。

それぞれの作品には、作者の耳目を通して把握された人間が、作者の思考と創造のフィルターを通して生み出された独自性を感じます。これらは国立国際美術館の所蔵品だそうです。

なぜ、これらの人物彫刻展が同時開催されたのか?

会場でいただいたリーフレットを自宅で読んで、ナルホドと思いました。企画者の深い意図があったのです。

「唐代胡人俑」は墳墓への副葬品であり、「作品それ自体の造形的な意図よりも、被葬者を取り巻く世界を作り出すことが重要」 (リーフレットより。以下同じ) であり、「被葬者が生前に馴染んでいた人々の様子や生活」の再現という目的のために制作された人間像です。

現代の人物彫刻は、「人物像が誰であるかということよりも、どのような存在であるかが重要になっています。現代社会に生きる人間の本質的な部分を表現し、現代社会の問題を表現しようとしています」「表現された人物像から、どのような世界に生きている人間なのかという内面性も注目されます」という視点が提起されています。

「いまを表現する」という視点の現代の人物彫刻は、その制作意図が全く違うからこそ、2つのタイプの同時展示によるコントラストという場の設定が企画されたのだと理解できました。

唐代の「人間像」から現代の「人間像」まで、その時空を併存させることで、「人間」という存在への問いかけが行われているようです。

唐代と現代の人間像を静かに眺めてみるのには、良い機会だと思います。

一見の価値ありというところでしょう。

やはり2点、私の好みでご紹介を加えておきましょう。いわば付録です。

統一新羅時代・8世紀の出土品で「鬼面文 塼 (せん) 」です。

初めて「鬼面塼」を見ました 。鬼瓦に興味がありますので、塼として鬼面文のものをみられて満足でした。

安宅コレクションに含まれている 「油滴天目茶碗」(国宝) もまた久しぶりに鑑賞出来ました。

静かにゆったりと鑑賞できたのと写真を撮れたのがうれしい限りでした。

百聞は一見です。現物の一見が何よりベストです。ぜひ、お出かけください。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

当日購入した図録と入手したリーフレットほか。

補遺

大阪市立東洋陶磁美術館 ホームページ

正倉院 :ウィキペディア

正倉院 :「宮内庁」

俑 :「コトバンク」

加彩婦女立俑 :「京都国立博物館」

ニキ・ド・サンファル :ウィキペディア

ニキ・ド・サンファルという画家 :「NAVERまとめ」

佐藤忠良 :ウィキペディア

宮城県美術館・佐藤忠良記念館 :「仙台 杜の都観光」

舟越桂 :ウィキペディア

舟越桂 オフィシャル・サイト

棚田康司 :ウィキペディア

棚田康司インタビュー :「KANSAI ART BEAT」

以下は、「人間像」展出展作品のご紹介していない作家関連情報です。

オシッブ・ザッキン :ウィキペディア

ZADKINE Research Center (ザッキン リサーチ センター)

日本語文のサイトです。既知の全作品がみられるようです。

マーク・クイン 画像と写真 :「gettyimages」

マリノ・マリーニ :ウィキペディア

マリノ・マリーニ彫刻 google画像検索

シュテファン・バルケンホール :「国立国際美術館」

シュテファン・バルケンホール「木の彫刻とレリーフ」 :「TOKYO ART BEAT」

イケムラレイコ :ウィキペディア

イケムラレイコ :「PIOON」

Leiko IKEMURA :「ShugoArts」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

大阪に所用があり出かけるのに併せて、中之島にある 東洋陶磁美術館を本当に久しぶりに訪れました 。 「唐代胡人俑」の特別展が今、開催されています。併せて「いまを表現する人間像」展が同時開催されています。それと、この東洋陶磁美術館所蔵の安宅コレクションからの国宝・重文を含めた陶磁器類の優品が展示されています。

冒頭の景色は 美術館の入口 を撮ったものです。

美術館の全景を撮ると、こんな感じです 。美術館背後の堂島川を挟んでその北側には高層ビル群が並び建っています。

観覧券の半券

観覧券の半券

この特別展は、 昨年(2017)12月より今年の3月25日(日)まで が会期となっています。

現在各所で入手できるこの特別展のPRチラシも、この加彩胡人俑が表紙に載せてあります。このポーズと豹皮模様の彩色されたズボンにまず目を惹きつけられました。PRの主人公になるだけのことはあります。

「胡人」という言葉に、私は西域の人々というイメージを持っていただけなのですが、そうではないのですね。

購入した図録の表紙 です。

「 『胡人』とは中国において広く異民族を指名称である 」 (図録) そうです。

その概念は私がイメージしていたものよりもっと広いようです。

手許の辞書で「胡」という漢字の語義として、次の説明があります。

「えびす。昔の中国で、北方または西方の異民族をさした。秦・漢時代には匈奴、唐代には広く西域人をさした。」 (『日本語大辞典』講談社)

「中国で、漢以前には北方の匈奴の称。のちには西域民族の総称。北狄 (ほくてき) 。」 (『大辞林』三省堂)

「シナで、夷狄 (いてき) の称。秦・漢時代には匈奴、唐代には広く西域民族。」 (『広辞苑』初版・岩波書店)

鑑賞に行き、うれしかったのは 展示室の撮影がOKだったこと です。 (会期中いつもかどうかは未確認です。)

照明と展示室のガラス越しですので、反射を入れずに撮れるアングルが限定されますが、惹かれた胡人俑をデジカメで撮ってみました。その中からいくつかをご紹介します。

こんなアングルでも撮れました。まずは併せて載せておきます。

陶俑はお墓への副葬用の陶製人形のこと を意味しています。辞書には、「ひとがた。古代、殉死者のかわりに、死者と一緒にうずめた人形」 (『日本語大辞典』) とあります。

秦の始皇帝の墓域から出土した兵馬俑はまざに等身大のものですが、 今回、日本初公開と言われる胡人俑は逆にミニチュア型です 。この加彩胡人俑は、その特徴からインド系の胡人と考えられているそうですが、 髙さは50.0cmという大きさ です。

黒いベルトに付けられた黒いポシェット状の袋には、何を入れているのでしょう?

展示の一つに、こんなのがあります。上掲の胡人も類似の姿態とみると、馬あるいは駱駝を牽いている一瞬の動作かもしれません。「あるいは曲芸や幻術などの一瞬の姿を表したものかもしれないが定かではない」 (図録) ようです。

複数の展示室で今回の特別展が開催されています。 最初の展示室の入口に、このパネルが 掲示してあります。

この特別展の胡人俑は、部分拡大したこの場所、 現在の甘粛省慶城県のお墓からの出土品 だそうです。 唐代の慶州城 は中国古代において著名な都市の一つです。 そこに所在する唐代の游撃将軍穆泰墓からの出土品と言います。

死者の墓には、死者の生前の生活や在り様を再現する品々を副葬するのが、エジプトのピラミッドも含めて、一般的な考えだとすると、この墓に埋葬された将軍の周辺には様々な胡人もいたということでしょう。

「五胡十六国」と言われるように、中国に移り住んだ異民族の人々も多く存在したのでしょう。

こんな感じで胡人俑が展示されています。

ここに展示の一つがこの 加彩胡人俑23 です。 高さ48.0cmのサイズ です。

眼力鋭く、目じからを感じさせます。眉は逆さ八の字になり、歯に思い切り力を入れて食いしばったなんともユーモラスな表情を浮かべています。上から睨みつけるのでなく、首を傾げ、腰を少しくねらせているのでおもしろい姿態です。

展示されていた胡人俑の中から、私のお気に入りをご紹介・・・・・

これがまず惹かれた美女の一人。

こちらは美人でかつ気品を感じさせるものです。図録では 「加彩女俑17」 。

もう一つが上掲よりも少し年齢を重ねた美女。こちらは 「加彩女俑18」 。

この姿を見たときに、正倉院宝物にある「鳥毛立女屏風」を連想しました。

宮内庁の「正倉院宝物」はこちらからご覧ください。 画像をクリックすると拡大図を見られます。

ウィキペディアの「正倉院」には、次の部分図が掲載されていますので、引用します。

この若者の加彩胡人俑9は美男子です 。上掲のNo.23は道化師的な存在なのでしょうか。

こちらは 高さ43.0cm 。 胡服の大きな6弁の花弁のデザインが印象的です 。図録によると、「円領(丸襟)の胡服(長袍)」だとか。

馬と駱駝も数頭ずつ展示されていて、馬の筋骨隆々とした引き締まった姿はリアルです。

中国では「汗血馬」が珍重されたようです。展示されている馬はその類いなのかもしれません。

辞書には、「汗血馬」を「西域のフェルガナ(=大苑)に産した優良馬。一日に千里を走り血のような汗を流したという。漢の武帝はこれを得るため遠征を行った」 (『大日本語辞典』) と説明しています。いわば、垂涎の名馬なのでしょうね。

この頭部だけの加彩胡人俑頭部45の凜々しい相貌に惹かれました 。

他にもユーモラスな頭部や優雅さの漂う頭部などが展示されています。会場で点数を数えなかったのですが、図録を自宅で見ると、頭部だけのものが6点出展されているようです。

高さ17cm前後の小さな胡人俑群像も出展されています。

流布しているPRチラシには、 「ゾクゾクするこの造形美!」 というキャプションが記されていますが、この群像の説明プレートには、 左上に赤字で「整列!」 というキャプションが付けられています。個々の説明プレートに赤字で付けられたフレーズが、これまた結構楽しめるのです。図録にはこの会場の説明プレートに記された内容がそのまま載っていますが、赤字のフレーズは載っていません。展示会場での説明プレートに付記されたキャプションは鑑賞を楽しませるための遊び心なのでしょう。

こんなミニチュア・サイズの動物模型も出土したのです。今回は 羊と牛の合計8点 が展示されています。家畜として育てられていたのでしょうね。

動物を含めた胡人俑が58点。それに小振りの「瑞鳥昆虫文八陵鏡」と「穆泰墓誌」が出展されていて、特別展としては計60点です 。

墓誌は「灰陶質の方形の蓋と身からなる盒子状の墓誌で、それぞれ角が面取されている」 (図録) という形状のものです。薄い四角の蓋付箱の様な形で、内側に墓誌銘が記されているのを初めて見ました。これもまた、一見の価値があると思います。滅多にみることはないでしょうから。

PRチラシの裏面に載っている胡人俑は1点だけにして、重複しないようにしました。

無料で入手できるチラシをぜひご覧ください。楽しい胡人俑が列挙されて紹介されています。

冒頭に触れましたが、同時に安宅コレクションの陶磁器等の優品も鑑賞できます。こちらもいいなあと思う作品が数々あります。「唐代胡人俑」展との関連で、気づいた作品2点をここにご紹介することにします。

一つはこの 「加彩婦女俑」 です。 8世紀盛唐の頃の作品 だそうです。「それまでの細身のスタイルからふっくらとした豊満なスタイルへと変化」 (説明プレートより) して行った嗜好がこの婦女俑に現れているとか。「唐美人俑屈指の名品」。久しぶりにこの婦女俑を間近に眺めました。

こちらは 「加彩宮女俑」 です。 唐代も7世紀にはスリムなスタイルが好まれていた のです。極端なまでのスリムさが 「当時の理想的な女性像」だったとか 。 「高く結い上げた髪も当時の流行です。」

人間、いつの時代も人の好み、嗜好には流行があり、その流行は緩やかなサイクルで巡っているという局面があるのですね。これそのものがおもしろいことです。

同時開催の「いまを表現する人間像」展 は、美術館内のあちらこちらに点在する形で彫刻像が置かれていました 。出品数は9点 です。

壁面にこの2つが並べておかれています。

左は棚田康司作「入道雲の少年」 、 右は PRチラシにも紹介されている 船越桂作「銀の扉に触れる」 という作品です。

ニキ・ド・サンファル作「アダムとイヴ」

こちらは、 佐藤忠良作「帽子・立像」 です。

それぞれの作品には、作者の耳目を通して把握された人間が、作者の思考と創造のフィルターを通して生み出された独自性を感じます。これらは国立国際美術館の所蔵品だそうです。

なぜ、これらの人物彫刻展が同時開催されたのか?

会場でいただいたリーフレットを自宅で読んで、ナルホドと思いました。企画者の深い意図があったのです。

「唐代胡人俑」は墳墓への副葬品であり、「作品それ自体の造形的な意図よりも、被葬者を取り巻く世界を作り出すことが重要」 (リーフレットより。以下同じ) であり、「被葬者が生前に馴染んでいた人々の様子や生活」の再現という目的のために制作された人間像です。

現代の人物彫刻は、「人物像が誰であるかということよりも、どのような存在であるかが重要になっています。現代社会に生きる人間の本質的な部分を表現し、現代社会の問題を表現しようとしています」「表現された人物像から、どのような世界に生きている人間なのかという内面性も注目されます」という視点が提起されています。

「いまを表現する」という視点の現代の人物彫刻は、その制作意図が全く違うからこそ、2つのタイプの同時展示によるコントラストという場の設定が企画されたのだと理解できました。

唐代の「人間像」から現代の「人間像」まで、その時空を併存させることで、「人間」という存在への問いかけが行われているようです。

唐代と現代の人間像を静かに眺めてみるのには、良い機会だと思います。

一見の価値ありというところでしょう。

やはり2点、私の好みでご紹介を加えておきましょう。いわば付録です。

統一新羅時代・8世紀の出土品で「鬼面文 塼 (せん) 」です。

初めて「鬼面塼」を見ました 。鬼瓦に興味がありますので、塼として鬼面文のものをみられて満足でした。

安宅コレクションに含まれている 「油滴天目茶碗」(国宝) もまた久しぶりに鑑賞出来ました。

静かにゆったりと鑑賞できたのと写真を撮れたのがうれしい限りでした。

百聞は一見です。現物の一見が何よりベストです。ぜひ、お出かけください。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

当日購入した図録と入手したリーフレットほか。

補遺

大阪市立東洋陶磁美術館 ホームページ

正倉院 :ウィキペディア

正倉院 :「宮内庁」

俑 :「コトバンク」

加彩婦女立俑 :「京都国立博物館」

ニキ・ド・サンファル :ウィキペディア

ニキ・ド・サンファルという画家 :「NAVERまとめ」

佐藤忠良 :ウィキペディア

宮城県美術館・佐藤忠良記念館 :「仙台 杜の都観光」

舟越桂 :ウィキペディア

舟越桂 オフィシャル・サイト

棚田康司 :ウィキペディア

棚田康司インタビュー :「KANSAI ART BEAT」

以下は、「人間像」展出展作品のご紹介していない作家関連情報です。

オシッブ・ザッキン :ウィキペディア

ZADKINE Research Center (ザッキン リサーチ センター)

日本語文のサイトです。既知の全作品がみられるようです。

マーク・クイン 画像と写真 :「gettyimages」

マリノ・マリーニ :ウィキペディア

マリノ・マリーニ彫刻 google画像検索

シュテファン・バルケンホール :「国立国際美術館」

シュテファン・バルケンホール「木の彫刻とレリーフ」 :「TOKYO ART BEAT」

イケムラレイコ :ウィキペディア

イケムラレイコ :「PIOON」

Leiko IKEMURA :「ShugoArts」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 京都・下京 風俗博物館 2024年2月… 2024.06.02

-

観照 諸物細見 -25 レトロな建物(伝道… 2024.06.01

-

観照 諸物細見 -25 レトロな銅像(二宮金… 2024.05.31 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.