PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照

この汚水ふたは、現在茨木市の一地域 となっていて、かつては摂津国島下郡に属する四郷の一つである 「安威 (あい) 」を2016年9月に史跡探訪した際に撮っていたものです 。茨木市の汚水ふたも植物が描かれていて、楽しめます。

汚水ふたの中央部

を切り出して拡大した画像です。

汚水ふたの中央部

を切り出して拡大した画像です。

茨木市の年表によると、 茨木町・春日村・三島村・玉櫛村の1町3村が合併し、昭和23年(1948年)1月に市が発足しました 。この市章は、同年8月31日に制定されたそうです。

漢字「茨」を図案化 したものであり、同時に 中央に「平和の象徴である鳩を表している 」とその由来が説明されています。このふたを見つけて一見した時は小鳥がマークに使われているな位にしか眺めていませんでした。茨木市のホームページにアクセスしてみて、ナルホド!と感じた次第です。 (資料1)

中央の鳩を旧茨木町とみると、3つの円弧、つまり春日村・三島村・玉櫛村という3村が集まって、茨木市を形成し、平和な都市づくりをめざして飛びたとうという気持が込められているように見えて来ます。シンプルなデザインでありながら、なかなか巧みだなと思いました。

市の花は「バラ」、市の木は「カシ」 が制定されています。 (資料1)

バラ⇒いばら⇒茨木という連想がすぐに働きます。ホームページには赤いバラの画像が載せてあります。今までにご紹介した範囲では、同じ大阪府の豊中市も「バラ」が市の花です。こちらは黄色いバラの画像が市の花として紹介されています。

ふたの図柄は東西南北の位置に市章のレリーフのある中心に向かって「バラ」が描かれ、それらの間に「カシ」が描かれています。ふたの外周円がバラとカシの根付く大地を表象しているようです。

ホームページの説明では、 古来から野生木としてこの地域に生育している樹木 であり、現在も庭木や生垣などとして親しまれているそうです。また、「 往年の茨木城主中川家の家紋『抱きかしわ』 とのかかわりも深く、その芯の強いたくましさが、茨木市の象徴としてふさわしいとして選ばれました。」と説明されています。 (資料1)

『摂津名所図会』を繙きますと、「茨木」という項目があります。次のように記されています。 (資料2)

「又茨城と書す。町名二十四。島下郡都会の地なり。交易の商人多し。茨城城は福富氏始て築く。中頃中川清秀居城し、其後片桐東市正且元ここに居城す」と。

江戸時代には知られた町になっていたのでしょう。

少し脇道に逸れます。

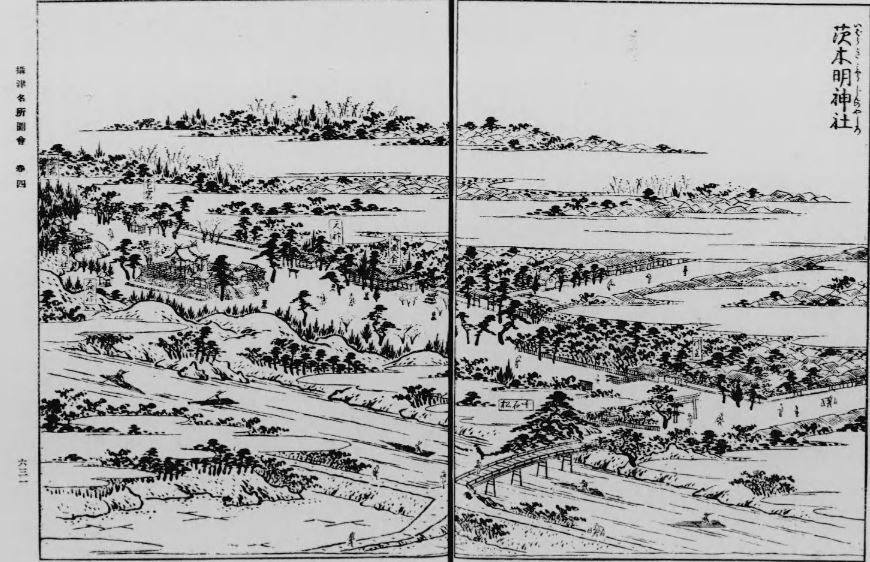

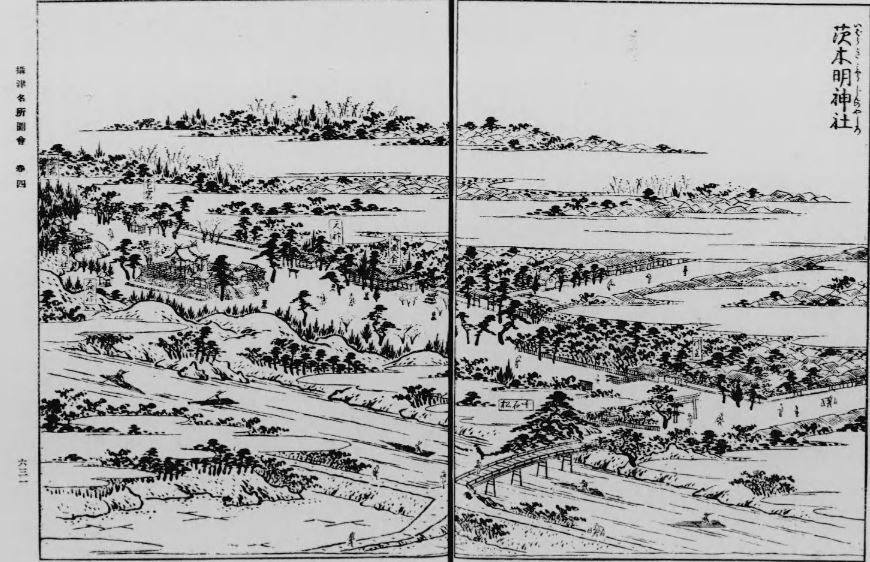

一つは 「茨木明神社」 です。本文は 「茨木神社」 の項として記載されています。

本文を読むと、祭神は「中央素戔嗚尊、左春日明神、右八幡宮」であり、「茨木庄上中條・下中條の生土神 (うぢかみ) とす」と記しています。「延喜式」の神名絡みで説明があり、その後に織田信長の時代、織田方の高山右近がここに在城し、この地の神社仏閣を破壊することが多かったと記します。信長方の破壊を免れるために、明神社を名乗り破壊の難を免れたという経緯が書いてあるという興味深いものです。

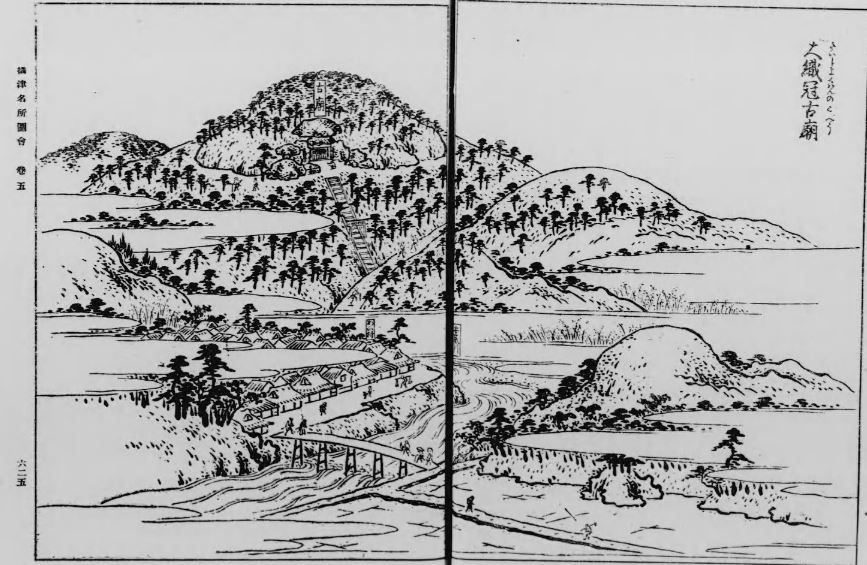

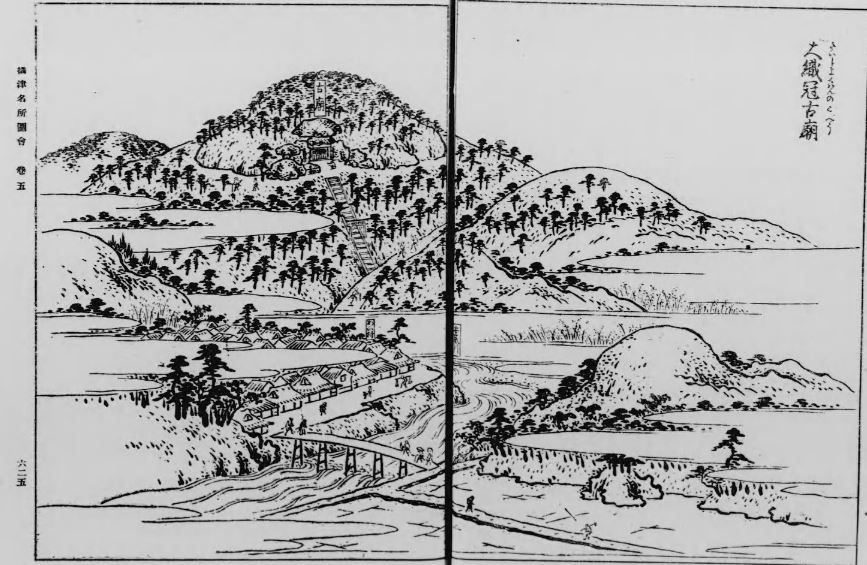

「大織冠古廟」 が載っています。ここは史跡探訪で訪れたところの一つでもあります。本文には 「大織冠鎌足公荒墳」 という見出しで説明されています。飛鳥時代の中臣(藤原)鎌足の墓が安威村の西にある「一堆の丘山なり」と記し、 安威山 と呼ばれていたこと、そして、 ここから多武峰に改葬されたことが記されています。

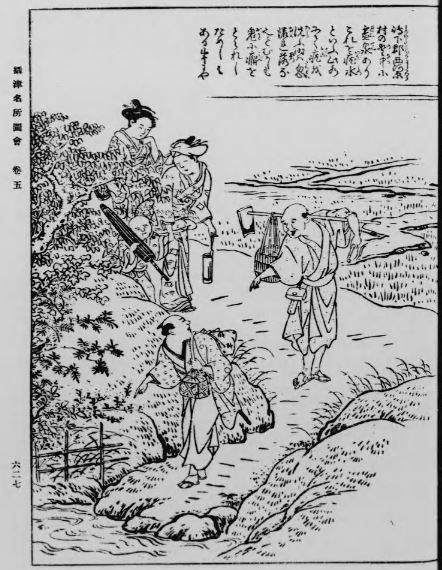

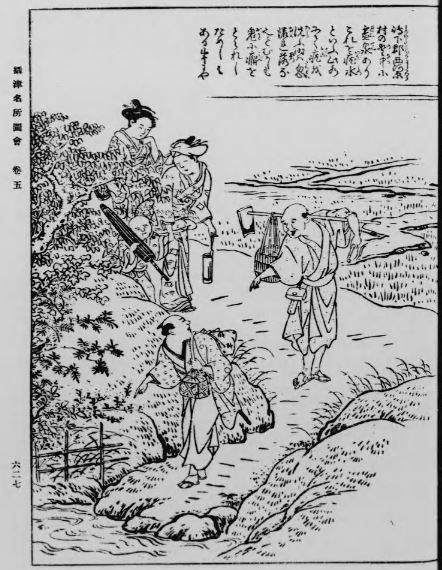

島下郡西河原村新屋社の東南一町ばかりのところに、「便 (よるべ) の水」という神水があった そうで、世人は「 疣水 (いぼみず) 」と呼んでいたとか。 この神水でいぼ・ほくろを洗うときれいになるという霊験で有名だったようです 。後世に社を移転し、開墾して田にしたので豊富だった清水が枯れて水量が減ったという顛末まで記されています、

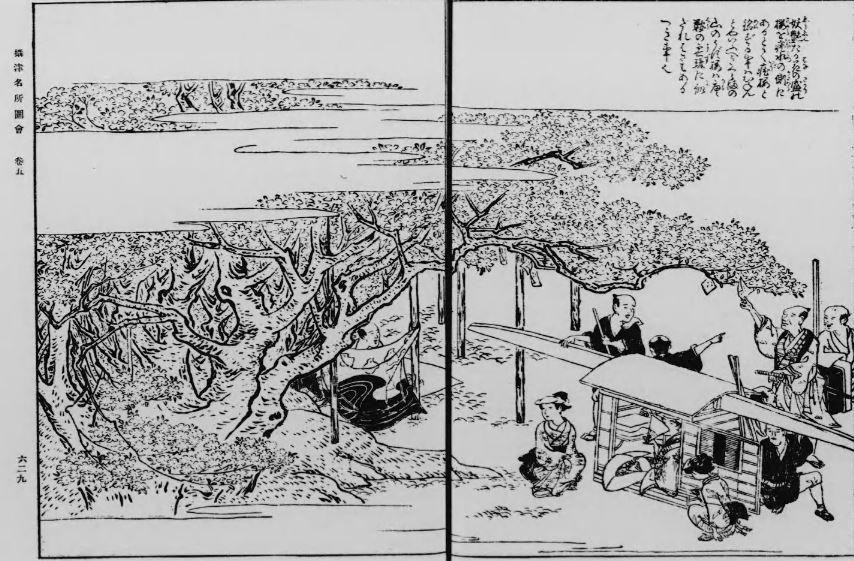

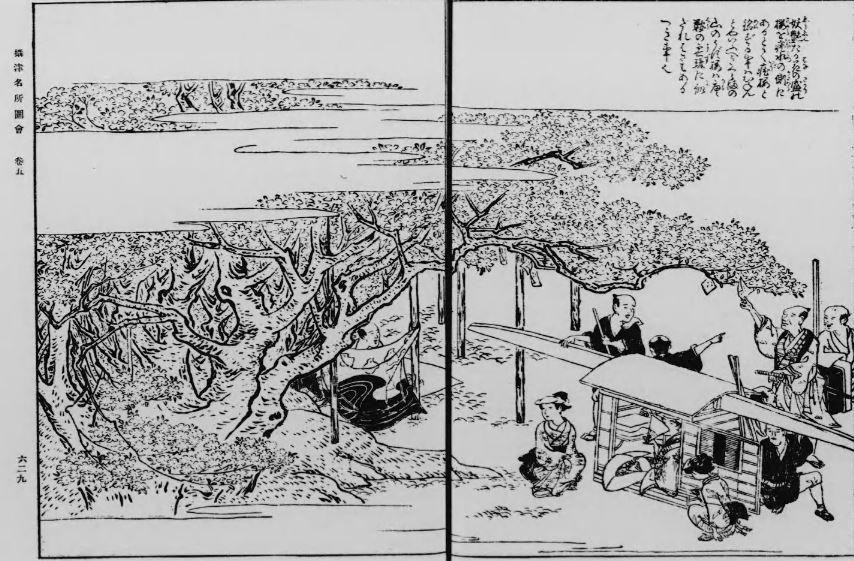

その「疣水(便の水)」の北に、 「井保桜」と称される一本の桜の大樹があり有名だったこと が載っています。見開きで描かれていますので、このあたりではかなり有名だったのでしょうね。

現在はどうなっているのか?

ネット検索すると、 「茨木神社」はホームページがあり、茨木市元町に所在します 。一方、「疣水」「井保桜」は、 通称「疣水神社」と呼ばれ、正式には「磯良 (いそら) 神社」という神社が茨木市三島丘1丁目に所在します。 補遺をご覧ください。

本筋に戻ります。

もう一つ、探訪の折に撮ったふたに、こんなのもありました。図柄はほぼ同じなのですが、よく観察すると少し違いがあるのです。冒頭の画像と見比べてみてください。ふたの頂点部分がこちらのふたではバラの木の茎がそのまま描かれています。もう一つ、「おすい」の文字が扇形の中に記されていますが、その上部の図柄も少し違います。

他にも変形バージョンがあるのでしょうか?

細かくウォッチングしていくと、さらにおもしろい発見があるかも知れません。

「防火」と刻されたこんなマンホールふたをみつけました。

他の都市では「消火栓」と記されたふたを良くみかけています。このふたがそれに相当して、このふたを開ければ消火栓があるということでしょうか。それとも防火用の流水路があるということでしょうか。確率としては前者のような気がします。

このふたは同心円形で放射状に結合円のある幾何学的な図柄です。図柄から連結・連帯・相互関係というイメージが浮かびます。が、実用的機能本位のふたですね。

序でに、茨木市の「市の年表」「市のあゆみ」を読むと 興味深い事項がいくつかあります 。ご紹介したいと思います。 (資料1)

1. 「東奈良遺跡」 から銅鐸の鋳型が発見されているということ。縄文時代後半~弥生時代にこの地域で生活していた人々の痕跡が残るのですね。旧石器時代まで痕跡は遡れるとか。

2. 室町時代に茨木城が築かれたと考えられていること 。上記の福富氏と関係するということでしょう。

3.江戸時代、西国街道沿いに 「郡山宿本陣(椿の本陣)」 があり、参勤交代の大名が宿泊に利用したということ。この本陣は現存しているのです。調べてみると5名以上の団体なら事前予約で拝見できるそうです。阪急バス「宿川原」バス停下車 西へ150メートルのところに所在します(茨木市宿川原町)。本陣の門の傍に椿の木があり、毎年五色の花を咲かせたことから「椿の本陣」と呼ばれるようになったそうです。 (資料3)

4.市が発足した後、昭和29年(1954)~32年(1957)にかけて 周辺の6村 (安威村・玉島村・福井村・石河村・清溪村・見山村・三宅村)が段階的に合併され、 箕面市の一部(豊川村東部) が茨木市に編入された。三宅村の合併を最後にして現在に至っていること。及び、 大阪府内では8番目の人口を有する都市 となっているとか。

5.市のホームページの別ページで知ったことですが、 「川端康成文学館」 が開設されています。茨木市上中条二丁目11-25に所在。「川端康成は、幼児期から旧制中学校卒業期まで茨木で暮らし、この時期に文学への志を深めました」 (資料4) とのことです。

「汚水ふた」から思わぬところに関心が移ります。この辺で一旦終わりにします。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 市の概要 :「茨木市」

2) 大日本名所図会、第1輯第5編摂津名所図会 :「国立国会図書館デジタルコレクション」

331/380コマとその前後数コマから

3) 郡山宿本陣のご案内 :「茨木市」

4) 川端康成文学館 :「茨木市」

補遺

茨木神社 ホームページ

疣水神社 :「タウンページ」

日本のパワースポット/大阪 疣水磯良神社 :「55bridgeのブログ」

日本の桜 イボザクラ :「このはなさくや図鑑」

東奈良遺跡(ひがしならいせき) :「大阪府」

東奈良遺跡説明会資料 pdfファイル 大阪府文化財調査研究センター

東奈良遺跡 :ウィキペディア

東奈良(大阪府茨木市)発掘調査概報 :「全国遺跡報告総覧」(奈良文化財研究所)

郡山本陣(椿の本陣) :「古墳のある町並から」

茨木市立文化財資料館 :「邪馬台国大研究」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

マンホールのふた見聞考 ウォッチング掲載記事一覧

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

探訪 茨木・安威を歩く -1 地福寺・桑原・安威古墳群・道標

3回のシリーズでご紹介しています。

この汚水ふたは、現在茨木市の一地域 となっていて、かつては摂津国島下郡に属する四郷の一つである 「安威 (あい) 」を2016年9月に史跡探訪した際に撮っていたものです 。茨木市の汚水ふたも植物が描かれていて、楽しめます。

汚水ふたの中央部

を切り出して拡大した画像です。

汚水ふたの中央部

を切り出して拡大した画像です。茨木市の年表によると、 茨木町・春日村・三島村・玉櫛村の1町3村が合併し、昭和23年(1948年)1月に市が発足しました 。この市章は、同年8月31日に制定されたそうです。

漢字「茨」を図案化 したものであり、同時に 中央に「平和の象徴である鳩を表している 」とその由来が説明されています。このふたを見つけて一見した時は小鳥がマークに使われているな位にしか眺めていませんでした。茨木市のホームページにアクセスしてみて、ナルホド!と感じた次第です。 (資料1)

中央の鳩を旧茨木町とみると、3つの円弧、つまり春日村・三島村・玉櫛村という3村が集まって、茨木市を形成し、平和な都市づくりをめざして飛びたとうという気持が込められているように見えて来ます。シンプルなデザインでありながら、なかなか巧みだなと思いました。

市の花は「バラ」、市の木は「カシ」 が制定されています。 (資料1)

バラ⇒いばら⇒茨木という連想がすぐに働きます。ホームページには赤いバラの画像が載せてあります。今までにご紹介した範囲では、同じ大阪府の豊中市も「バラ」が市の花です。こちらは黄色いバラの画像が市の花として紹介されています。

ふたの図柄は東西南北の位置に市章のレリーフのある中心に向かって「バラ」が描かれ、それらの間に「カシ」が描かれています。ふたの外周円がバラとカシの根付く大地を表象しているようです。

ホームページの説明では、 古来から野生木としてこの地域に生育している樹木 であり、現在も庭木や生垣などとして親しまれているそうです。また、「 往年の茨木城主中川家の家紋『抱きかしわ』 とのかかわりも深く、その芯の強いたくましさが、茨木市の象徴としてふさわしいとして選ばれました。」と説明されています。 (資料1)

『摂津名所図会』を繙きますと、「茨木」という項目があります。次のように記されています。 (資料2)

「又茨城と書す。町名二十四。島下郡都会の地なり。交易の商人多し。茨城城は福富氏始て築く。中頃中川清秀居城し、其後片桐東市正且元ここに居城す」と。

江戸時代には知られた町になっていたのでしょう。

少し脇道に逸れます。

一つは 「茨木明神社」 です。本文は 「茨木神社」 の項として記載されています。

本文を読むと、祭神は「中央素戔嗚尊、左春日明神、右八幡宮」であり、「茨木庄上中條・下中條の生土神 (うぢかみ) とす」と記しています。「延喜式」の神名絡みで説明があり、その後に織田信長の時代、織田方の高山右近がここに在城し、この地の神社仏閣を破壊することが多かったと記します。信長方の破壊を免れるために、明神社を名乗り破壊の難を免れたという経緯が書いてあるという興味深いものです。

「大織冠古廟」 が載っています。ここは史跡探訪で訪れたところの一つでもあります。本文には 「大織冠鎌足公荒墳」 という見出しで説明されています。飛鳥時代の中臣(藤原)鎌足の墓が安威村の西にある「一堆の丘山なり」と記し、 安威山 と呼ばれていたこと、そして、 ここから多武峰に改葬されたことが記されています。

島下郡西河原村新屋社の東南一町ばかりのところに、「便 (よるべ) の水」という神水があった そうで、世人は「 疣水 (いぼみず) 」と呼んでいたとか。 この神水でいぼ・ほくろを洗うときれいになるという霊験で有名だったようです 。後世に社を移転し、開墾して田にしたので豊富だった清水が枯れて水量が減ったという顛末まで記されています、

その「疣水(便の水)」の北に、 「井保桜」と称される一本の桜の大樹があり有名だったこと が載っています。見開きで描かれていますので、このあたりではかなり有名だったのでしょうね。

現在はどうなっているのか?

ネット検索すると、 「茨木神社」はホームページがあり、茨木市元町に所在します 。一方、「疣水」「井保桜」は、 通称「疣水神社」と呼ばれ、正式には「磯良 (いそら) 神社」という神社が茨木市三島丘1丁目に所在します。 補遺をご覧ください。

本筋に戻ります。

もう一つ、探訪の折に撮ったふたに、こんなのもありました。図柄はほぼ同じなのですが、よく観察すると少し違いがあるのです。冒頭の画像と見比べてみてください。ふたの頂点部分がこちらのふたではバラの木の茎がそのまま描かれています。もう一つ、「おすい」の文字が扇形の中に記されていますが、その上部の図柄も少し違います。

他にも変形バージョンがあるのでしょうか?

細かくウォッチングしていくと、さらにおもしろい発見があるかも知れません。

「防火」と刻されたこんなマンホールふたをみつけました。

他の都市では「消火栓」と記されたふたを良くみかけています。このふたがそれに相当して、このふたを開ければ消火栓があるということでしょうか。それとも防火用の流水路があるということでしょうか。確率としては前者のような気がします。

このふたは同心円形で放射状に結合円のある幾何学的な図柄です。図柄から連結・連帯・相互関係というイメージが浮かびます。が、実用的機能本位のふたですね。

序でに、茨木市の「市の年表」「市のあゆみ」を読むと 興味深い事項がいくつかあります 。ご紹介したいと思います。 (資料1)

1. 「東奈良遺跡」 から銅鐸の鋳型が発見されているということ。縄文時代後半~弥生時代にこの地域で生活していた人々の痕跡が残るのですね。旧石器時代まで痕跡は遡れるとか。

2. 室町時代に茨木城が築かれたと考えられていること 。上記の福富氏と関係するということでしょう。

3.江戸時代、西国街道沿いに 「郡山宿本陣(椿の本陣)」 があり、参勤交代の大名が宿泊に利用したということ。この本陣は現存しているのです。調べてみると5名以上の団体なら事前予約で拝見できるそうです。阪急バス「宿川原」バス停下車 西へ150メートルのところに所在します(茨木市宿川原町)。本陣の門の傍に椿の木があり、毎年五色の花を咲かせたことから「椿の本陣」と呼ばれるようになったそうです。 (資料3)

4.市が発足した後、昭和29年(1954)~32年(1957)にかけて 周辺の6村 (安威村・玉島村・福井村・石河村・清溪村・見山村・三宅村)が段階的に合併され、 箕面市の一部(豊川村東部) が茨木市に編入された。三宅村の合併を最後にして現在に至っていること。及び、 大阪府内では8番目の人口を有する都市 となっているとか。

5.市のホームページの別ページで知ったことですが、 「川端康成文学館」 が開設されています。茨木市上中条二丁目11-25に所在。「川端康成は、幼児期から旧制中学校卒業期まで茨木で暮らし、この時期に文学への志を深めました」 (資料4) とのことです。

「汚水ふた」から思わぬところに関心が移ります。この辺で一旦終わりにします。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 市の概要 :「茨木市」

2) 大日本名所図会、第1輯第5編摂津名所図会 :「国立国会図書館デジタルコレクション」

331/380コマとその前後数コマから

3) 郡山宿本陣のご案内 :「茨木市」

4) 川端康成文学館 :「茨木市」

補遺

茨木神社 ホームページ

疣水神社 :「タウンページ」

日本のパワースポット/大阪 疣水磯良神社 :「55bridgeのブログ」

日本の桜 イボザクラ :「このはなさくや図鑑」

東奈良遺跡(ひがしならいせき) :「大阪府」

東奈良遺跡説明会資料 pdfファイル 大阪府文化財調査研究センター

東奈良遺跡 :ウィキペディア

東奈良(大阪府茨木市)発掘調査概報 :「全国遺跡報告総覧」(奈良文化財研究所)

郡山本陣(椿の本陣) :「古墳のある町並から」

茨木市立文化財資料館 :「邪馬台国大研究」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

マンホールのふた見聞考 ウォッチング掲載記事一覧

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

探訪 茨木・安威を歩く -1 地福寺・桑原・安威古墳群・道標

3回のシリーズでご紹介しています。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 庭の花 オーシャンブルーが再び… 2024.09.26 コメント(2)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探し… 2024.09.24

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探し… 2024.09.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.