PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

秋季特別公開の塔頭・久昌院を拝観した後、表門を出て築地塀沿いに南に歩き、 「法水池」の手前で左折し、「三門」の正面に 向かいました。久しぶりに三門を細見したくなったからです。

樹木の背後に見える築地塀が久昌院です。

法水池は東西に矩形の池があり、中央部が繋がっていて石の反り橋が架けられています。橋の先、つまり南方向に勅使門があります。

西側の池の南西方向に見えるのが久昌院の南隣りにある「禅居庵」です。

東側の池の東側に見えるのは「浴室」。

今年の秋季特別公開では、「建仁寺開山堂・浴室」をセットにして公開対象になっていました。

開山堂は以前に特別公開された折りに拝観していますので、今年はパスしました。

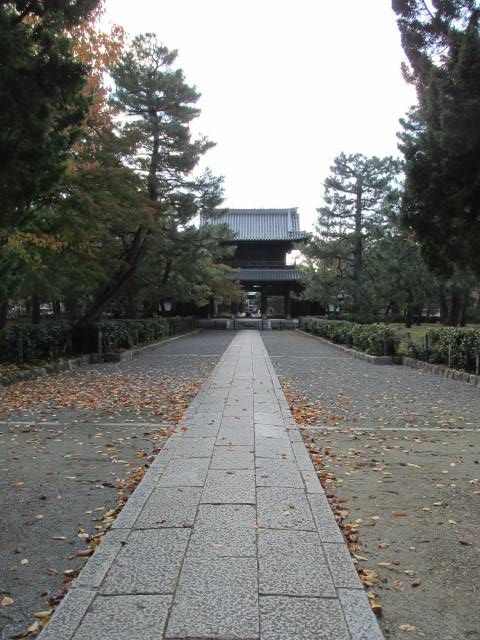

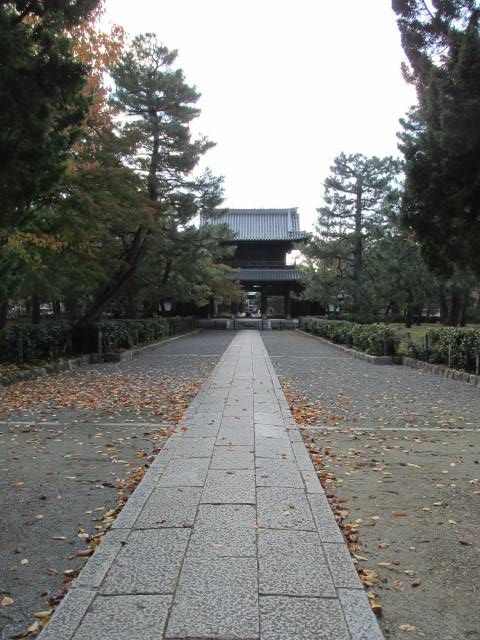

「三門」を正面から眺めた景色 です。三門の先に法堂の屋根が見えます。

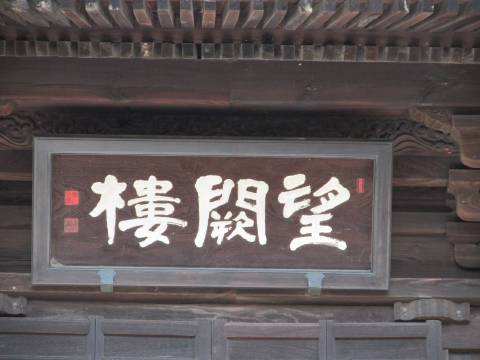

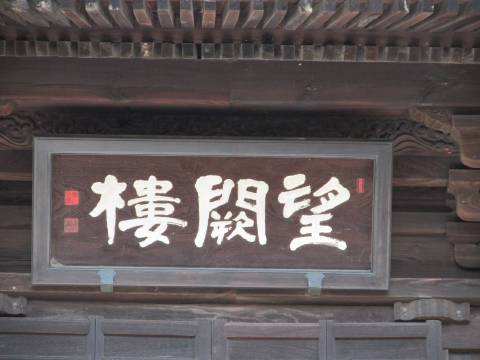

「 望闕楼 (ぼうけつろう) 」と号されたこの三門は、三間三戸、重層、入母屋造りの屋根で本瓦葺きです。 左右に山廊 (上層に上る階段が入っている建物)が付いています。 (資料1)

「三門」は涅槃に入るための 空門・無相門・無作門という三解脱門 を意味します。解脱門というのは、「迷いから解放されようとする者が通らねばならない門」 (資料3) のことです。現在の三門は大正12年(1923)に静岡県浜名郡に所在の安寧寺から移建されたものです。 「御所を臨む望楼」という意味 (資料2)

”室町時代中期の瑞厳龍惺の「春眺」の詩の中に「望闕楼高くして帝城に対す」という句がある” (資料2) と言います。

瑞厳龍惺は建仁寺の一庵一麟に師事しその法をつぎ建仁寺、南禅寺の住持となった室町時代の僧です。 (資料4) また、「闕」という文字を漢和辞典を引きますと、第1義に宮城の門、第2義に宮城、天子のいどころ、という意味だと説明されています。御所をさすことになります。

山廊から細見します。二間の壁面に花頭窓が見え、丸軒瓦には「建仁」の文字が陽刻され、下り棟の先端の 獅子口には桐紋が レリーフされています。 「二引の桐紋」が寺紋 です。 飾り瓦は二頭の獅子 です。

重層の屋根の曲線が美しい。今回眺めていて気づいたことは、この三門には鬼瓦が使われていず、獅子口で統一されていることです。

尾棰がぐんと突き出て、出組・登りが三手先のようです。高欄の擬宝珠は宝珠形ではなく、釣鐘形が使われています。

下層を見ると、出組・登りは二手先です。上層に上る階段の側面が右側に一部見えています。

上層も同じですが、頭貫の上に頭貫よりも幅広の厚板が上に載せてあるのが特徴的です。帽子を被っているような一つのアクセントになっています。

蟇股は雲形で重厚な感じがします。通肘木の上には延斗が整然と並んで上部の支えとなっています。

麒麟を透かし彫りにいした蟇股と欄間に二羽の瑞鳥を透かし彫り

親子獅子と草花彫刻の蟇股

二羽の兎の蟇股と欄間には龍を透かし彫り

二羽の兎の蟇股と欄間には龍を透かし彫り

三間に施された蟇股の箇所と欄間の装飾彫刻はそれぞれ異なる造形です。

頭貫は、一貫した草花文様の深彫りで装飾されています。

西側のものを拡大してみました。

東側の山廊建屋の屋根 は、 飛び跳ねる一頭の獅子 が飾り瓦に使われています。

寺の門で完全に左右対称の同じ様式で均斉を取る装飾という発想はしないのでしょう。

それぞれどこか異なるものが組み合わされています。

三門の正面を西から東に抜けて、北に向かいます。

三門の北方向一直線上に、法堂 (はっとう) 、方丈が配置されています。

法堂を南東側から眺めた全景 です。

法堂もまた、一貫して獅子口が使われています。

南面する法堂の正面から眺めた三門

ズームアップしてみました。勅使門の屋根が垣間見えます。

正面から見上げた法堂

南西側から眺めた法堂全景

禅宗様仏殿建築 です。 仏殿兼用 で「 拈華堂 (ねんげどう) 」と称されています。

外観は重層、入母屋造り、本瓦葺きで正面は7間、側面は6間に見えます。しかし、この建物の下の屋根は廂(裳階: もこし )なのです。実際の構造形式は一重で、5間4間になります。裳階付きなので上の屋根が小さく見えますが、離れて眺めると堂々とした安定感があります。この建物の上棟札が発見されたことにより、明和2年(1765)に上棟されたことがわかっています。 (資料1,2)

屋根の軒下を眺めると、法堂も三手先の組み物になっています。出組の整然とした姿に力強さと均斉美を感じます。

正面の両端と側面に連なる白壁が花頭窓を際立たせ、建物の美観を高めています。

正面の扉は連子狭間の桟唐戸が使われています。

法堂の東側面

法堂の東側面

建仁寺の法堂・方丈・本坊などは通常拝観エリアになっています 。いつでも拝観できるという意識があったためか、この境内を幾度も訪れながら未訪でしたので、この機会に拝観することにして、この後、本坊に向かいました。

本坊 通常、庫裡と称される建物です。

正面入口の左に「大本山 建仁寺」、右に「宗務本院」の木札が掲げてあります。

本坊で拝観受付を済ませて、まず目に止まったのがこの 境内図 です。

現在の建仁寺境内は、南端が「八坂通」に面していて、勅使門・法心池・三門・法堂・方丈が一直線上に配置されています。境内地としての北端は「どんぐり通り」、西端は「大和大路通」です。

本坊の位置は絵姿でおわかりいただけるでしょう。

本坊を入った正面の東端に 「韋駄天像」 が祀られています。

本坊に入ると、拝観は売店前の廊下を通り、左(西)方向に進みます。この通常拝観エリアはそれぞれの建物が回廊や渡り廊下で繋がっています。

本坊の西側に南面する方丈があり、方丈の背後(北東側)には小書院、大書院があります。また背後には庭の中に納骨堂、清涼軒、茶室「東尋坊」などが散在しています。

細見は次回以降として、まずは2箇所ご紹介します。

1つは、方丈から小書院への廊下のところ、売店の北側にあたるところにある坪庭です。

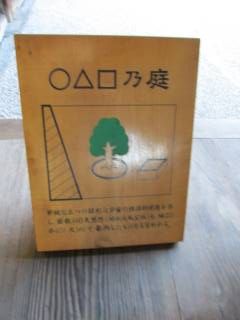

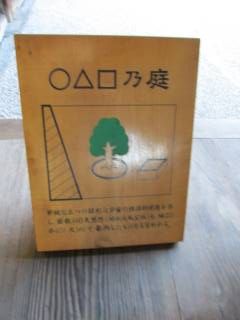

こんな名称の庭

こんな名称の庭

「単純な三つの図形は宇宙の根源的形態を示し、密教の6大思想(地水火風空識)を地(□)水(○)火(△)で象徴したものとも言われる」 (説明文転記)

これは廊下の端に吊された鐘

これは廊下の端に吊された鐘

もう一つは、逆に方丈の外縁の東端側から階段を下り、スリッパに履き替えて渡り廊下を法堂に向かうときに、方丈の前庭「大雄苑」を花頭窓から眺めた庭景色です。

こういう感じで通路を歩みつつ庭を垣間見ることができます。

花頭窓の正面、廊下の反対側から見えるのはこの範囲。この大雄苑がどのような庭かは次回ご紹介します。

つづく

参照資料

1) 『昭和京都名所圖會 洛東-下』 竹村俊則著 駸々堂

2)「京都最古の禅寺 建仁寺」 本坊拝観受付でいただいたパンフレット

3) 『新・佛教辞典 増補』 中村元監修 誠信書房

4) 瑞厳龍惺 :「コトバンク」

補遺

建仁寺 ホームページ

六大 :「コトバンク」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都・東山 建仁寺塔頭 久昌院 へ

探訪 京都・東山 建仁寺再見・細見 -2 方丈・海北友松の障壁画、大雄苑(方丈前庭)へ

探訪 京都・東山 建仁寺再見・細見 -3 方丈の西庭・恵瓊墓・東尋坊・清涼軒・小書院ほか へ

探訪 京都・東山 建仁寺再見・細見 -4 大書院(書「風神雷神」)・潮音庭・小書院(北面の襖絵)ほか

探訪 京都・東山 建仁寺再見・細見 -5 法堂内(本尊・双龍図ほか)と外回廊 へ

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

探訪 京都・東山 建仁寺境内と塔頭 -1 両足院(初夏の特別拝観)

6回のシリーズで、各所(勅使門・放生池・三門・法堂・陀羅尼鐘

西来院・開山堂・茶碑・楽神廟・浴室・禅居庵摩利支天堂・雲洞院(僧堂)

大統院・[雲源院])をご紹介しています。 2017年掲載

探訪 [再録] 2015年「京の冬の旅」 -3 建仁寺霊源院

秋季特別公開の塔頭・久昌院を拝観した後、表門を出て築地塀沿いに南に歩き、 「法水池」の手前で左折し、「三門」の正面に 向かいました。久しぶりに三門を細見したくなったからです。

樹木の背後に見える築地塀が久昌院です。

法水池は東西に矩形の池があり、中央部が繋がっていて石の反り橋が架けられています。橋の先、つまり南方向に勅使門があります。

西側の池の南西方向に見えるのが久昌院の南隣りにある「禅居庵」です。

東側の池の東側に見えるのは「浴室」。

今年の秋季特別公開では、「建仁寺開山堂・浴室」をセットにして公開対象になっていました。

開山堂は以前に特別公開された折りに拝観していますので、今年はパスしました。

「三門」を正面から眺めた景色 です。三門の先に法堂の屋根が見えます。

「 望闕楼 (ぼうけつろう) 」と号されたこの三門は、三間三戸、重層、入母屋造りの屋根で本瓦葺きです。 左右に山廊 (上層に上る階段が入っている建物)が付いています。 (資料1)

「三門」は涅槃に入るための 空門・無相門・無作門という三解脱門 を意味します。解脱門というのは、「迷いから解放されようとする者が通らねばならない門」 (資料3) のことです。現在の三門は大正12年(1923)に静岡県浜名郡に所在の安寧寺から移建されたものです。 「御所を臨む望楼」という意味 (資料2)

”室町時代中期の瑞厳龍惺の「春眺」の詩の中に「望闕楼高くして帝城に対す」という句がある” (資料2) と言います。

瑞厳龍惺は建仁寺の一庵一麟に師事しその法をつぎ建仁寺、南禅寺の住持となった室町時代の僧です。 (資料4) また、「闕」という文字を漢和辞典を引きますと、第1義に宮城の門、第2義に宮城、天子のいどころ、という意味だと説明されています。御所をさすことになります。

山廊から細見します。二間の壁面に花頭窓が見え、丸軒瓦には「建仁」の文字が陽刻され、下り棟の先端の 獅子口には桐紋が レリーフされています。 「二引の桐紋」が寺紋 です。 飾り瓦は二頭の獅子 です。

重層の屋根の曲線が美しい。今回眺めていて気づいたことは、この三門には鬼瓦が使われていず、獅子口で統一されていることです。

尾棰がぐんと突き出て、出組・登りが三手先のようです。高欄の擬宝珠は宝珠形ではなく、釣鐘形が使われています。

下層を見ると、出組・登りは二手先です。上層に上る階段の側面が右側に一部見えています。

上層も同じですが、頭貫の上に頭貫よりも幅広の厚板が上に載せてあるのが特徴的です。帽子を被っているような一つのアクセントになっています。

蟇股は雲形で重厚な感じがします。通肘木の上には延斗が整然と並んで上部の支えとなっています。

麒麟を透かし彫りにいした蟇股と欄間に二羽の瑞鳥を透かし彫り

親子獅子と草花彫刻の蟇股

二羽の兎の蟇股と欄間には龍を透かし彫り

二羽の兎の蟇股と欄間には龍を透かし彫り三間に施された蟇股の箇所と欄間の装飾彫刻はそれぞれ異なる造形です。

頭貫は、一貫した草花文様の深彫りで装飾されています。

西側のものを拡大してみました。

東側の山廊建屋の屋根 は、 飛び跳ねる一頭の獅子 が飾り瓦に使われています。

寺の門で完全に左右対称の同じ様式で均斉を取る装飾という発想はしないのでしょう。

それぞれどこか異なるものが組み合わされています。

三門の正面を西から東に抜けて、北に向かいます。

三門の北方向一直線上に、法堂 (はっとう) 、方丈が配置されています。

法堂を南東側から眺めた全景 です。

法堂もまた、一貫して獅子口が使われています。

南面する法堂の正面から眺めた三門

ズームアップしてみました。勅使門の屋根が垣間見えます。

正面から見上げた法堂

南西側から眺めた法堂全景

禅宗様仏殿建築 です。 仏殿兼用 で「 拈華堂 (ねんげどう) 」と称されています。

外観は重層、入母屋造り、本瓦葺きで正面は7間、側面は6間に見えます。しかし、この建物の下の屋根は廂(裳階: もこし )なのです。実際の構造形式は一重で、5間4間になります。裳階付きなので上の屋根が小さく見えますが、離れて眺めると堂々とした安定感があります。この建物の上棟札が発見されたことにより、明和2年(1765)に上棟されたことがわかっています。 (資料1,2)

屋根の軒下を眺めると、法堂も三手先の組み物になっています。出組の整然とした姿に力強さと均斉美を感じます。

正面の両端と側面に連なる白壁が花頭窓を際立たせ、建物の美観を高めています。

正面の扉は連子狭間の桟唐戸が使われています。

法堂の東側面

法堂の東側面建仁寺の法堂・方丈・本坊などは通常拝観エリアになっています 。いつでも拝観できるという意識があったためか、この境内を幾度も訪れながら未訪でしたので、この機会に拝観することにして、この後、本坊に向かいました。

本坊 通常、庫裡と称される建物です。

正面入口の左に「大本山 建仁寺」、右に「宗務本院」の木札が掲げてあります。

本坊で拝観受付を済ませて、まず目に止まったのがこの 境内図 です。

現在の建仁寺境内は、南端が「八坂通」に面していて、勅使門・法心池・三門・法堂・方丈が一直線上に配置されています。境内地としての北端は「どんぐり通り」、西端は「大和大路通」です。

本坊の位置は絵姿でおわかりいただけるでしょう。

本坊を入った正面の東端に 「韋駄天像」 が祀られています。

本坊に入ると、拝観は売店前の廊下を通り、左(西)方向に進みます。この通常拝観エリアはそれぞれの建物が回廊や渡り廊下で繋がっています。

本坊の西側に南面する方丈があり、方丈の背後(北東側)には小書院、大書院があります。また背後には庭の中に納骨堂、清涼軒、茶室「東尋坊」などが散在しています。

細見は次回以降として、まずは2箇所ご紹介します。

1つは、方丈から小書院への廊下のところ、売店の北側にあたるところにある坪庭です。

こんな名称の庭

こんな名称の庭「単純な三つの図形は宇宙の根源的形態を示し、密教の6大思想(地水火風空識)を地(□)水(○)火(△)で象徴したものとも言われる」 (説明文転記)

これは廊下の端に吊された鐘

これは廊下の端に吊された鐘もう一つは、逆に方丈の外縁の東端側から階段を下り、スリッパに履き替えて渡り廊下を法堂に向かうときに、方丈の前庭「大雄苑」を花頭窓から眺めた庭景色です。

こういう感じで通路を歩みつつ庭を垣間見ることができます。

花頭窓の正面、廊下の反対側から見えるのはこの範囲。この大雄苑がどのような庭かは次回ご紹介します。

つづく

参照資料

1) 『昭和京都名所圖會 洛東-下』 竹村俊則著 駸々堂

2)「京都最古の禅寺 建仁寺」 本坊拝観受付でいただいたパンフレット

3) 『新・佛教辞典 増補』 中村元監修 誠信書房

4) 瑞厳龍惺 :「コトバンク」

補遺

建仁寺 ホームページ

六大 :「コトバンク」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都・東山 建仁寺塔頭 久昌院 へ

探訪 京都・東山 建仁寺再見・細見 -2 方丈・海北友松の障壁画、大雄苑(方丈前庭)へ

探訪 京都・東山 建仁寺再見・細見 -3 方丈の西庭・恵瓊墓・東尋坊・清涼軒・小書院ほか へ

探訪 京都・東山 建仁寺再見・細見 -4 大書院(書「風神雷神」)・潮音庭・小書院(北面の襖絵)ほか

探訪 京都・東山 建仁寺再見・細見 -5 法堂内(本尊・双龍図ほか)と外回廊 へ

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

探訪 京都・東山 建仁寺境内と塔頭 -1 両足院(初夏の特別拝観)

6回のシリーズで、各所(勅使門・放生池・三門・法堂・陀羅尼鐘

西来院・開山堂・茶碑・楽神廟・浴室・禅居庵摩利支天堂・雲洞院(僧堂)

大統院・[雲源院])をご紹介しています。 2017年掲載

探訪 [再録] 2015年「京の冬の旅」 -3 建仁寺霊源院

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.