PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

5月に、「旧宇治街道(六地蔵~宇治)を歩く」というご紹介をしました。

その時には、旧街道の「不焼地蔵尊能化院」のお堂をご紹介し、東西の坂道からお堂を撮ったという説明をしています。

東側は木幡の丘陵地への上り坂になっていきます。そして、この丘陵地に 宇治陵と総称される陵墓 が点在しています。

今回は、この宇治陵とその周辺を先日(7日)探訪しましたので、ご紹介します。

冒頭の景色は、宇治陵全域の基点となる陵墓(No.1) です。

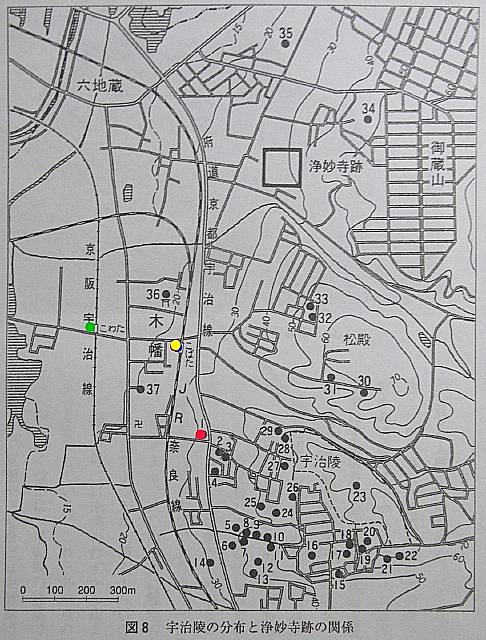

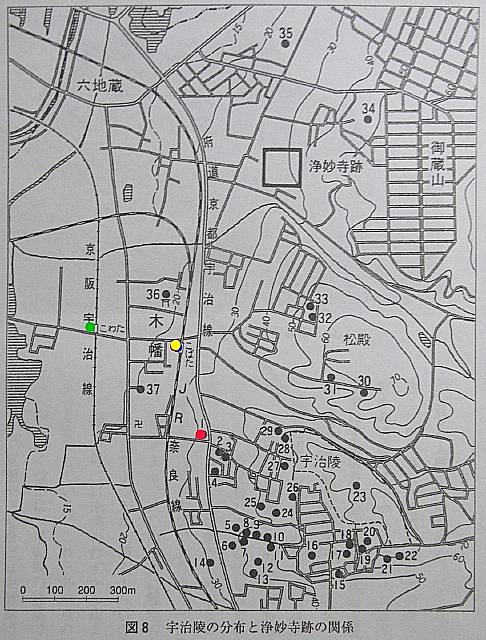

宇治陵の分布の全体図 をまず『日本の遺跡6 宇治遺跡群』より引用します。 (資料1)

この地図で宇治陵の分布をイメージしていただきやすくなるでしょう。

上掲の 基点となる宇治陵は、この図の黒丸上に赤丸を加筆した地点(No.1) です。

JR奈良線「木幡 (こはた) 」駅の位置を黄色の丸にしています。駅を出ますと線路沿いの道を南に進みます。すると東西の道路に出て、左側(東)は踏切です。この道路が坂道になっています。

右折して道路を下ると、「不焼地蔵尊能化院」があります。

左折して踏切を横断し、東に坂道を上れば、

道路の北側に、現在陵墓管理の 基点となる宇治陵(赤丸、No.1) が見えます。

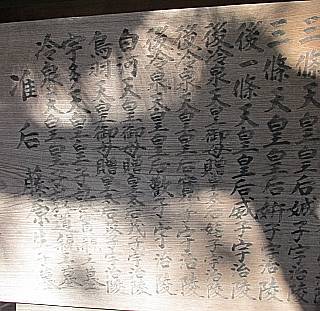

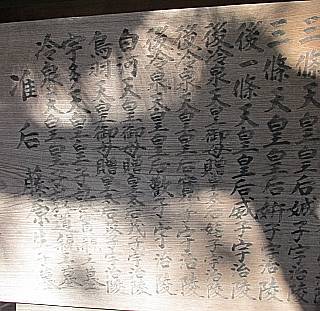

墓誌碑 「 藤原氏塋域 」が設置されています。太政大臣・関白・摂政となった8人の藤原一族の名前が連ねてあります。

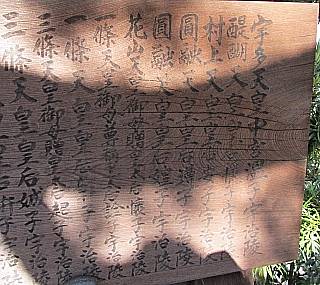

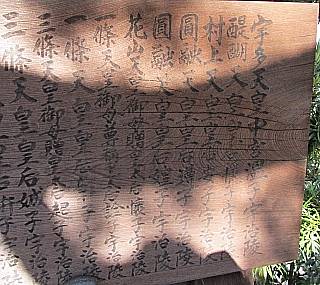

道路傍の参道入口に、 木幡の丘陵地に点在する 宇治陵に葬られている人々の名前を記した案内板 が設置されています。

天皇の中宮・皇后となった藤原氏の娘たちの名前が列挙されています。

贈皇大后という名称も見受けます。

「 皇室に嫁いだ藤原氏の娘たちが、亡くなった後は一門の墓所に葬られた歴史 」 (資料1) があるために、 藤原氏木幡墓所 に集中しているそうです。

参道の左側(北)には、宇治陵を管理する事務所があります。

建物には「 宮内庁書陵部桃山陵墓監区 宇治部事務所 」の木札が掲げてあります。

宇治陵全体は、埋蔵文化財の視点でみると、後期古墳時代の 木幡古墳群と 古代から中世にかけての墳墓、つまり 木幡墳墓群が遺跡として混在 しているそうです。 (資料1)

この 宇治陵No.1 は比較的小規模な陵墓です。現在は、この陵墓のすぐ背後(東)に民家がありその東側を府道7号線(府道京都宇治線)が南北方向に通っています。

府道を横断し、東側の道路を進むと、右側に 宇治陵No.2 があります。

点在する宇治陵のそれぞれに 「宇治陵 宮内庁」と刻された石標 が立ち、その側面あるいは背面に、 識別番号 が刻まれています。 どの番号が誰の陵墓(古墳/墳墓)なのかは分かりません 。

上掲の分布図から個別の宇治陵の分布状態と位置を確認できます。

宇治陵No.1を基点にして南東方向に大部分が点在していることがわかります。

2軒並ぶ民家の先、南側に少し奥まって陵墓が見えます。 宇治陵No.3 です。

現存する個々の宇治陵は大小様々です。側面か背面に通し番号を刻した「宇治陵 宮内庁」の石標が立ち、陵墓域は正面に門扉があり石柵で囲まれています。

多くはすぐ内側に生垣が墓域を遮蔽する形になっています。陵墓の中央部はほぼ見えません。

現在は、陵墓のすぐ近くまで、民家が立ち並び 住宅地域として周囲を囲む状況 になっています。

2つの陵墓の南方向にある一筋南の通りを回り込みますと、

両側に民家が立ち並ぶ間に、 宇治陵No.4 への幅の狭い参道があります。

その参道を進んで行くと、 宇治陵No.4 の門扉が見えます。

さて、この後、 一旦宇治陵No.3の位置に戻り、両側が住宅地として開けている坂道を東に上って行きます。

坂道は生垣に突き当たり、幅の狭い南北の通路とのT字路になっています。

突き当たりの生垣のある一帯(東側)が宇治陵です。

南北の通路に立ち、南方向を眺めた景色 。この景色の 左側は宇治陵の生垣 です。

この宇治陵の生垣越しにさらに東側の一部には屋根が見え、民家が点在するのがわかります。

宇治陵分布図をみますと、それらの民家の東側には南東方向にかなり大きな陵墓域が広がっています。

そちらが宇治陵No.23の陵墓域で、これが一番大きいようです。

南北方向の通路を生垣沿いに、 まず北に歩いて みます。

東側の宇治陵域の北西隅に陵墓域への正面の門扉があります。

ここが 宇治陵No.23 への入口です。

西方向に少し進んでから 振り返えって眺めた宇治陵No.23の入口辺りの景色

ここから陵墓域が南東方向に広がっていくことになります。

宇治陵No.23の西側に、 宇治陵No.28 があります。

宇治陵No.29

宇治陵No.29

この辺りが木幡(南山畑)の北端です 。丘陵地は一旦谷間を形成していて、丘陵地がかなり急斜面となって落ち込み、北山畑の区域に連なります。その先は再び傾斜地の丘陵となり、西側は檜尾、東側は南山と称される区域になります。

ここで、一旦南方向に引き返します。

引き返す途中に、民家の間に西方向へ両側が生垣の道があります。

生垣に沿って進むと 宇治陵No.27 の正面です。

元の南北の通路に戻り、上掲T字路地点を通りすぎ南に歩めば、

南側から撮った景色

南側から撮った景色

東側に 宇治陵No.26 の入口正面が見えます。

宇治陵No.26辺りから北方向を眺めた景色 。右側(東)が宇治陵です。

少し南に進むと、南北の通路から西方向に分岐し、幅がさらに狭い通路があります。こちらの通路に入り少し進みます。

宇治陵No.24 が南側に見えます。

この小さな陵墓域の西側に小祠があります。何が祀られているのか不詳です。

元の通路に戻ると、この先は丘陵地が下りとなります。

石段を下りた東側の角に公園があります。

その 公園の北西隅に この お地蔵さまの小祠 が見えました。

ここのお地蔵さまも、格子扉越しに拝見すると、お顔に化粧が施されています。

この公園から南側と東側は住宅地として開発された地域となっていて、いまでは、住宅地に囲まれる形です。 公園の南西方向が南端、南東から東にかけての方向が南山と称される区域 です。

上掲分布図に見られるとおり、数多くの宇治陵が点在しています。

江戸時代の風景を想像すると、かつては宇治街道沿いに六地蔵から宇治方向に歩きながら東の木幡の丘陵地帯を眺めると、古墳や墳墓群が樹木で覆われた森が点在して広がり、丘陵地の斜面には宇治茶を栽培する茶畑が広がっているというのどかな景色だったのではないか・・・・。昭和の高度経済成長時代に茶畑が住宅地開発で消滅し、さらに東側の樹林帯地域が宅地開発されていった・・・・。そんな想像をしています。確実な変遷史を調べたわけではありません。

つづく

参照資料

1) 『日本の遺跡6 宇治遺跡群』 杉本宏著 同成社 p26

補遺

宇治陵 :「ウィキペディア」

宇治陵って知ってますか? :「京都新聞販売連合会」

藤原氏系図一覧 :「藤原氏と古代史推進委員会」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都府宇治市 宇治陵とその周辺 -2 へ

探訪 京都府宇治市 宇治陵とその周辺 -3 へ

探訪 京都府宇治市 宇治陵とその周辺 -4 へ

5月に、「旧宇治街道(六地蔵~宇治)を歩く」というご紹介をしました。

その時には、旧街道の「不焼地蔵尊能化院」のお堂をご紹介し、東西の坂道からお堂を撮ったという説明をしています。

東側は木幡の丘陵地への上り坂になっていきます。そして、この丘陵地に 宇治陵と総称される陵墓 が点在しています。

今回は、この宇治陵とその周辺を先日(7日)探訪しましたので、ご紹介します。

冒頭の景色は、宇治陵全域の基点となる陵墓(No.1) です。

宇治陵の分布の全体図 をまず『日本の遺跡6 宇治遺跡群』より引用します。 (資料1)

この地図で宇治陵の分布をイメージしていただきやすくなるでしょう。

上掲の 基点となる宇治陵は、この図の黒丸上に赤丸を加筆した地点(No.1) です。

JR奈良線「木幡 (こはた) 」駅の位置を黄色の丸にしています。駅を出ますと線路沿いの道を南に進みます。すると東西の道路に出て、左側(東)は踏切です。この道路が坂道になっています。

右折して道路を下ると、「不焼地蔵尊能化院」があります。

左折して踏切を横断し、東に坂道を上れば、

道路の北側に、現在陵墓管理の 基点となる宇治陵(赤丸、No.1) が見えます。

墓誌碑 「 藤原氏塋域 」が設置されています。太政大臣・関白・摂政となった8人の藤原一族の名前が連ねてあります。

道路傍の参道入口に、 木幡の丘陵地に点在する 宇治陵に葬られている人々の名前を記した案内板 が設置されています。

天皇の中宮・皇后となった藤原氏の娘たちの名前が列挙されています。

贈皇大后という名称も見受けます。

「 皇室に嫁いだ藤原氏の娘たちが、亡くなった後は一門の墓所に葬られた歴史 」 (資料1) があるために、 藤原氏木幡墓所 に集中しているそうです。

参道の左側(北)には、宇治陵を管理する事務所があります。

建物には「 宮内庁書陵部桃山陵墓監区 宇治部事務所 」の木札が掲げてあります。

宇治陵全体は、埋蔵文化財の視点でみると、後期古墳時代の 木幡古墳群と 古代から中世にかけての墳墓、つまり 木幡墳墓群が遺跡として混在 しているそうです。 (資料1)

この 宇治陵No.1 は比較的小規模な陵墓です。現在は、この陵墓のすぐ背後(東)に民家がありその東側を府道7号線(府道京都宇治線)が南北方向に通っています。

府道を横断し、東側の道路を進むと、右側に 宇治陵No.2 があります。

点在する宇治陵のそれぞれに 「宇治陵 宮内庁」と刻された石標 が立ち、その側面あるいは背面に、 識別番号 が刻まれています。 どの番号が誰の陵墓(古墳/墳墓)なのかは分かりません 。

上掲の分布図から個別の宇治陵の分布状態と位置を確認できます。

宇治陵No.1を基点にして南東方向に大部分が点在していることがわかります。

2軒並ぶ民家の先、南側に少し奥まって陵墓が見えます。 宇治陵No.3 です。

現存する個々の宇治陵は大小様々です。側面か背面に通し番号を刻した「宇治陵 宮内庁」の石標が立ち、陵墓域は正面に門扉があり石柵で囲まれています。

多くはすぐ内側に生垣が墓域を遮蔽する形になっています。陵墓の中央部はほぼ見えません。

現在は、陵墓のすぐ近くまで、民家が立ち並び 住宅地域として周囲を囲む状況 になっています。

2つの陵墓の南方向にある一筋南の通りを回り込みますと、

両側に民家が立ち並ぶ間に、 宇治陵No.4 への幅の狭い参道があります。

その参道を進んで行くと、 宇治陵No.4 の門扉が見えます。

さて、この後、 一旦宇治陵No.3の位置に戻り、両側が住宅地として開けている坂道を東に上って行きます。

坂道は生垣に突き当たり、幅の狭い南北の通路とのT字路になっています。

突き当たりの生垣のある一帯(東側)が宇治陵です。

南北の通路に立ち、南方向を眺めた景色 。この景色の 左側は宇治陵の生垣 です。

この宇治陵の生垣越しにさらに東側の一部には屋根が見え、民家が点在するのがわかります。

宇治陵分布図をみますと、それらの民家の東側には南東方向にかなり大きな陵墓域が広がっています。

そちらが宇治陵No.23の陵墓域で、これが一番大きいようです。

南北方向の通路を生垣沿いに、 まず北に歩いて みます。

東側の宇治陵域の北西隅に陵墓域への正面の門扉があります。

ここが 宇治陵No.23 への入口です。

西方向に少し進んでから 振り返えって眺めた宇治陵No.23の入口辺りの景色

ここから陵墓域が南東方向に広がっていくことになります。

宇治陵No.23の西側に、 宇治陵No.28 があります。

宇治陵No.29

宇治陵No.29

この辺りが木幡(南山畑)の北端です 。丘陵地は一旦谷間を形成していて、丘陵地がかなり急斜面となって落ち込み、北山畑の区域に連なります。その先は再び傾斜地の丘陵となり、西側は檜尾、東側は南山と称される区域になります。

ここで、一旦南方向に引き返します。

引き返す途中に、民家の間に西方向へ両側が生垣の道があります。

生垣に沿って進むと 宇治陵No.27 の正面です。

元の南北の通路に戻り、上掲T字路地点を通りすぎ南に歩めば、

南側から撮った景色

南側から撮った景色

東側に 宇治陵No.26 の入口正面が見えます。

宇治陵No.26辺りから北方向を眺めた景色 。右側(東)が宇治陵です。

少し南に進むと、南北の通路から西方向に分岐し、幅がさらに狭い通路があります。こちらの通路に入り少し進みます。

宇治陵No.24 が南側に見えます。

この小さな陵墓域の西側に小祠があります。何が祀られているのか不詳です。

元の通路に戻ると、この先は丘陵地が下りとなります。

石段を下りた東側の角に公園があります。

その 公園の北西隅に この お地蔵さまの小祠 が見えました。

ここのお地蔵さまも、格子扉越しに拝見すると、お顔に化粧が施されています。

この公園から南側と東側は住宅地として開発された地域となっていて、いまでは、住宅地に囲まれる形です。 公園の南西方向が南端、南東から東にかけての方向が南山と称される区域 です。

上掲分布図に見られるとおり、数多くの宇治陵が点在しています。

江戸時代の風景を想像すると、かつては宇治街道沿いに六地蔵から宇治方向に歩きながら東の木幡の丘陵地帯を眺めると、古墳や墳墓群が樹木で覆われた森が点在して広がり、丘陵地の斜面には宇治茶を栽培する茶畑が広がっているというのどかな景色だったのではないか・・・・。昭和の高度経済成長時代に茶畑が住宅地開発で消滅し、さらに東側の樹林帯地域が宅地開発されていった・・・・。そんな想像をしています。確実な変遷史を調べたわけではありません。

つづく

参照資料

1) 『日本の遺跡6 宇治遺跡群』 杉本宏著 同成社 p26

補遺

宇治陵 :「ウィキペディア」

宇治陵って知ってますか? :「京都新聞販売連合会」

藤原氏系図一覧 :「藤原氏と古代史推進委員会」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都府宇治市 宇治陵とその周辺 -2 へ

探訪 京都府宇治市 宇治陵とその周辺 -3 へ

探訪 京都府宇治市 宇治陵とその周辺 -4 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.