PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照

東大路通(東山通)から大谷本廟の総門をくぐると正面の石段の先に仏殿が見えます。

仏殿にむかって行きますと、仏殿の左側に回り込む参道があり、その道を進むとこの「 二天門 」が見えます。二天門を通り抜けると、明著堂前の広々とした大庭になっています。

今月(9月)の第2週に大谷本廟に行ってきました。

そこで この二天門をあらためて細見という形でご紹介 します。

大谷本廟に行った折りは、この二天門を眺めることが一つの楽しみです。

この門の姿形が珍しく、かつその優美さに惹かれるからです。

石灯籠 も私の寺社巡り探訪の経験からは、あまり類のないものです。

石灯籠は全体に円形が基調になっています。笠は円盤に半円球がのり、四方に蕨手のついた覆いを重ねた感じです。その上に厚みのある二重の請花と宝珠がのっています。

火袋は丸みを帯びた立方体で、 四面に 大きく 火口 が開けられただけで実にシンプル。

円形の中台 には連弁と格狭間はなく、厚彫りの彫刻が施されています。龍と草花文様のように見えます。

竿は下部が膨らんだ花瓶のような形。節はありません。

反花が彫られていますが、 基礎には風変わりな渦状文様 が彫られています。

ちょっと変形的なこの石灯籠と二天門が意外とマッチングしています。

門に近づくと、四脚門の形式であることがわかります。

連子の柵 と上部に 菱格子窓 がはめ込まれています。その外側に縦長の四分の一の円弧状の覆屋を設えて、その中に 四天王像のうちの二天が安置されています 。

それ故、二天門という名称なのでしょう。

格子窓内側に金網が付け加えられていますので二天像を見仏、鑑賞するには少し不便ですがしかたがありません。

二天門は西から東に通り抜けることになりますので、 向かって左、北側 の四天王像は、左手に巻物・右手に筆というスタイルから 広目天像 であることがわかります。

それに対し 右、南側 の四天王像は、左手を腰にあて右手に三鈷を握って振りかざしています。

持国天像 です。

東大寺戒壇院の四天王像の写真が手許の書に載っていて、それと対比して確認しているのですが、広目天像の両手の姿はほぼ同じ。一方、持国天像は戒壇院像の場合は、三鈷を持つ右腕は肘を少し折り曲げ斜め前方下に突き出し、左手は餓鬼の頭に乗せた左脚の膝に手を伸ばしている姿です。 (資料1)

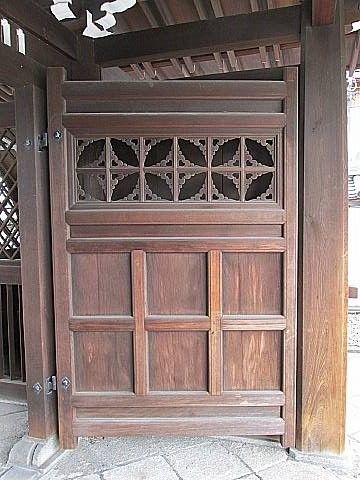

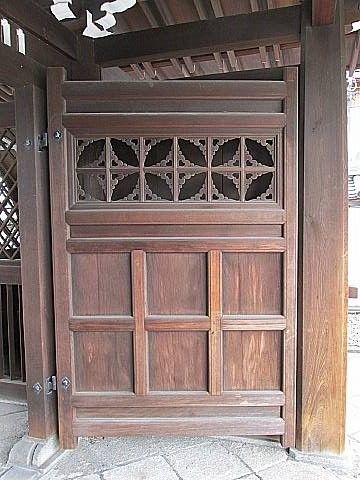

門扉は桟唐戸

門扉は桟唐戸

上部は格子状の 花狭間 で、小さな花びらと円弧の繰り返しでリズミカルな意匠になっています。

この花狭間をよく見て! 「ハートマーク」を各所に発見!!

この二天門、幸せマークの隠れたスポットと言えそうです。

この二天門を一度は通り過ぎるのがよいかもしれません・・・・ね。

Happy!な気持ちになれるかも!

過去に何度も眺めている門なのに、今回初めてハート模様に気づきました。

門を通り抜け、 大庭の南東側から取った景色 です。

東側からの眺め

東側からの眺め

上層の屋根は側面が唐破風 になっています。上層の 側面(南北)には花頭窓 があり、 門の前後(東西)には花頭窓を左右に押し広げた形の窓 が設けてあります。蒲鉾型の窓に近いかもしれません。

軒丸瓦の前面には蓮花がレリーフされていて、鬼板には蓮花の側面から見た姿がレリーフされています。

大庭側の控柱の外側、覆屋(東側面)の下部は正方形の腰板張りで、上部の四分の一円は菱格子付きの板張りです。

木鼻

は簡素な造形です。

木鼻

は簡素な造形です。

それでもその形が象をシンボライズしていることが見て取れます。

門扉の傍で見上げますと 本柱の上部の方斗と雲肘木 が桁を支えています。 格子天井 が見えます。頭貫の上の 蟇股の形がおもしろい造形 です。 波濤文様の感じです 。中央部にある白い文様をどう称するのかは不詳です。

頭貫の下部には、 武者窓風の格子状の細工 が施されています。スッキリとしたアクセントになっている印象です。

さて、この二層部分です。外観を眺めてみた限り、山廊に相当する部分が付設されていませんので、登楼する手段はなさそうです。つまり、楼門形式の門とするための装飾的な二層部分ということなのでしょう。この楼上は開かずの間の形で仏像が安置されているのかも・・・・・と想像してみるのもおもしろいかもしれません。

最後に、調べた範囲ではこの二天門の建立がいつだったのかは不詳です。

1867(慶応3)年に、二天門より出火して仏殿等が延焼焼失したそうです。その後、1872(明治5)年、第21代明如上人の時代に二天門が再建されました。 (資料2)

ところが、1934(昭和9)年の室戸台風で倒壊したと言います。その後、信徒さんたちの寄進により1937(昭和12)年の再建工事が完了し、現在の二天門があるそうです。 (資料3)

二天門前の石灯籠を上掲でご紹介しています。二天門に向かって左(北側)の石灯籠の隣りに写真は撮っていませんが、「二天門碑」があります。そこに二天門再建の主旨が記されています。 (資料3)

余談ですが、調べてみますと二天門として四天王像からの二像を安置する門は全国に点在するようです。ネット検索でみつけたいくつかを補遺としてリストアップしておきます。

これで二天門細見を終わります。

参照資料

1)『図説 歴史散歩事典』 監修・井上光貞 山川出版社 p295

2) 大谷本廟の沿革 :「大谷本廟」

3) 二天門碑 :「フィールド・ミュウージアム京都」

補遺

二天門 :「あさくさかんのん 浅草寺」

二天門 :「柴又帝釈天」

大猷院二天門 :「日光山輪王寺」

清水寺二天門 :「清流の国ぎふ」

西明寺二天門 :「甲良町」(滋賀県犬上郡)

有章院霊廟 二天門(現存) :ウィキペディア

妙本寺二天門の龍(鎌倉市) :「龍のいわれとかたち」

二天門(中門) :「三木市」(兵庫県)

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

スポット探訪 京都・東山 大谷本廟 -1 円通橋・皓月池・聖人像・総門

2回のシリーズでご紹介しています。

観照 諸物細見 一覧表

東大路通(東山通)から大谷本廟の総門をくぐると正面の石段の先に仏殿が見えます。

仏殿にむかって行きますと、仏殿の左側に回り込む参道があり、その道を進むとこの「 二天門 」が見えます。二天門を通り抜けると、明著堂前の広々とした大庭になっています。

今月(9月)の第2週に大谷本廟に行ってきました。

そこで この二天門をあらためて細見という形でご紹介 します。

大谷本廟に行った折りは、この二天門を眺めることが一つの楽しみです。

この門の姿形が珍しく、かつその優美さに惹かれるからです。

石灯籠 も私の寺社巡り探訪の経験からは、あまり類のないものです。

石灯籠は全体に円形が基調になっています。笠は円盤に半円球がのり、四方に蕨手のついた覆いを重ねた感じです。その上に厚みのある二重の請花と宝珠がのっています。

火袋は丸みを帯びた立方体で、 四面に 大きく 火口 が開けられただけで実にシンプル。

円形の中台 には連弁と格狭間はなく、厚彫りの彫刻が施されています。龍と草花文様のように見えます。

竿は下部が膨らんだ花瓶のような形。節はありません。

反花が彫られていますが、 基礎には風変わりな渦状文様 が彫られています。

ちょっと変形的なこの石灯籠と二天門が意外とマッチングしています。

門に近づくと、四脚門の形式であることがわかります。

連子の柵 と上部に 菱格子窓 がはめ込まれています。その外側に縦長の四分の一の円弧状の覆屋を設えて、その中に 四天王像のうちの二天が安置されています 。

それ故、二天門という名称なのでしょう。

格子窓内側に金網が付け加えられていますので二天像を見仏、鑑賞するには少し不便ですがしかたがありません。

二天門は西から東に通り抜けることになりますので、 向かって左、北側 の四天王像は、左手に巻物・右手に筆というスタイルから 広目天像 であることがわかります。

それに対し 右、南側 の四天王像は、左手を腰にあて右手に三鈷を握って振りかざしています。

持国天像 です。

東大寺戒壇院の四天王像の写真が手許の書に載っていて、それと対比して確認しているのですが、広目天像の両手の姿はほぼ同じ。一方、持国天像は戒壇院像の場合は、三鈷を持つ右腕は肘を少し折り曲げ斜め前方下に突き出し、左手は餓鬼の頭に乗せた左脚の膝に手を伸ばしている姿です。 (資料1)

門扉は桟唐戸

門扉は桟唐戸

上部は格子状の 花狭間 で、小さな花びらと円弧の繰り返しでリズミカルな意匠になっています。

この花狭間をよく見て! 「ハートマーク」を各所に発見!!

この二天門、幸せマークの隠れたスポットと言えそうです。

この二天門を一度は通り過ぎるのがよいかもしれません・・・・ね。

Happy!な気持ちになれるかも!

過去に何度も眺めている門なのに、今回初めてハート模様に気づきました。

門を通り抜け、 大庭の南東側から取った景色 です。

東側からの眺め

東側からの眺め

上層の屋根は側面が唐破風 になっています。上層の 側面(南北)には花頭窓 があり、 門の前後(東西)には花頭窓を左右に押し広げた形の窓 が設けてあります。蒲鉾型の窓に近いかもしれません。

軒丸瓦の前面には蓮花がレリーフされていて、鬼板には蓮花の側面から見た姿がレリーフされています。

大庭側の控柱の外側、覆屋(東側面)の下部は正方形の腰板張りで、上部の四分の一円は菱格子付きの板張りです。

木鼻

は簡素な造形です。

木鼻

は簡素な造形です。それでもその形が象をシンボライズしていることが見て取れます。

門扉の傍で見上げますと 本柱の上部の方斗と雲肘木 が桁を支えています。 格子天井 が見えます。頭貫の上の 蟇股の形がおもしろい造形 です。 波濤文様の感じです 。中央部にある白い文様をどう称するのかは不詳です。

頭貫の下部には、 武者窓風の格子状の細工 が施されています。スッキリとしたアクセントになっている印象です。

さて、この二層部分です。外観を眺めてみた限り、山廊に相当する部分が付設されていませんので、登楼する手段はなさそうです。つまり、楼門形式の門とするための装飾的な二層部分ということなのでしょう。この楼上は開かずの間の形で仏像が安置されているのかも・・・・・と想像してみるのもおもしろいかもしれません。

最後に、調べた範囲ではこの二天門の建立がいつだったのかは不詳です。

1867(慶応3)年に、二天門より出火して仏殿等が延焼焼失したそうです。その後、1872(明治5)年、第21代明如上人の時代に二天門が再建されました。 (資料2)

ところが、1934(昭和9)年の室戸台風で倒壊したと言います。その後、信徒さんたちの寄進により1937(昭和12)年の再建工事が完了し、現在の二天門があるそうです。 (資料3)

二天門前の石灯籠を上掲でご紹介しています。二天門に向かって左(北側)の石灯籠の隣りに写真は撮っていませんが、「二天門碑」があります。そこに二天門再建の主旨が記されています。 (資料3)

余談ですが、調べてみますと二天門として四天王像からの二像を安置する門は全国に点在するようです。ネット検索でみつけたいくつかを補遺としてリストアップしておきます。

これで二天門細見を終わります。

参照資料

1)『図説 歴史散歩事典』 監修・井上光貞 山川出版社 p295

2) 大谷本廟の沿革 :「大谷本廟」

3) 二天門碑 :「フィールド・ミュウージアム京都」

補遺

二天門 :「あさくさかんのん 浅草寺」

二天門 :「柴又帝釈天」

大猷院二天門 :「日光山輪王寺」

清水寺二天門 :「清流の国ぎふ」

西明寺二天門 :「甲良町」(滋賀県犬上郡)

有章院霊廟 二天門(現存) :ウィキペディア

妙本寺二天門の龍(鎌倉市) :「龍のいわれとかたち」

二天門(中門) :「三木市」(兵庫県)

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

スポット探訪 京都・東山 大谷本廟 -1 円通橋・皓月池・聖人像・総門

2回のシリーズでご紹介しています。

観照 諸物細見 一覧表

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 大阪 あべのハルカス 16階から… 2024.06.15

-

観照 大阪 あべのハルカス美術館 [徳… 2024.06.14

-

観照 京都・下京 風俗博物館 2024年2月… 2024.06.09 コメント(3)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.