PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照

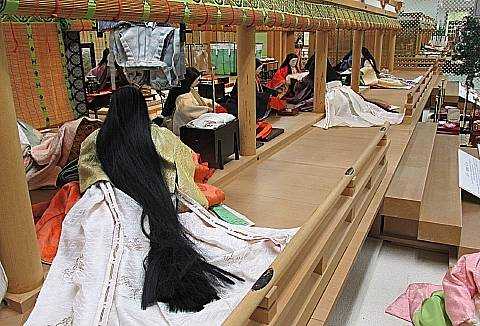

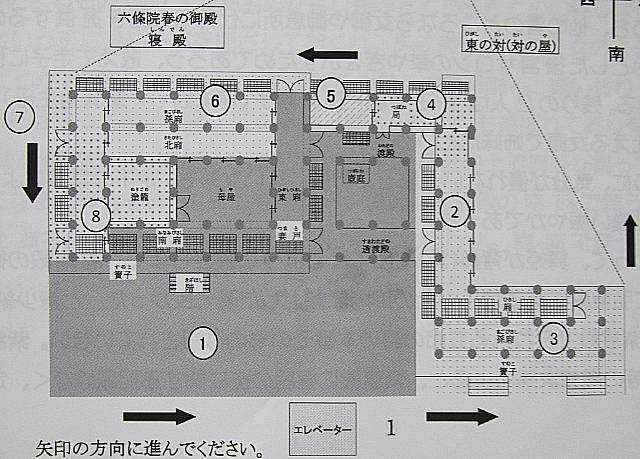

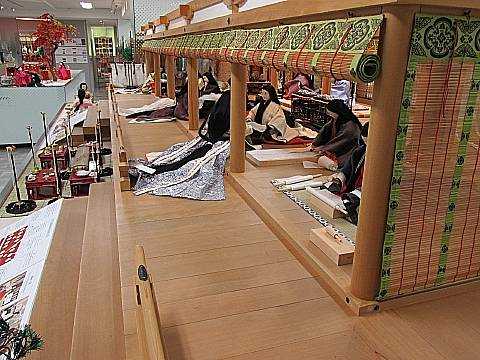

東の対の西面から南面に移ります 。 南西角辺りから南面の孫廂・簀子 (すのこ) の全景を眺めた景色 です。

(資料1)

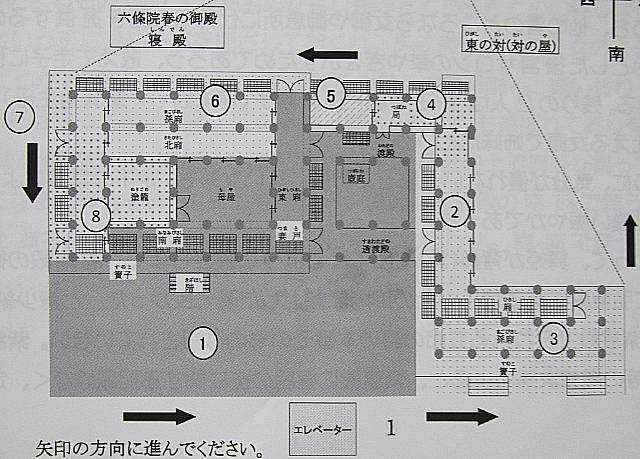

六條院春の御殿の上掲レイアウト図の 番号3のところ に、 七夕の祭壇

7月7日の夜、牽牛星と織女星が年に一度、天の川を渡り逢瀬を楽しむという中国(漢代)の 二星会合の伝説 が日本に伝わり、 『万葉集』の時代には、7月7日の夜を 「 ナヌカノヨ 」と称し、二星会合の和歌を詠む日とされていたそうです。

調べてみますと、『万葉集』には七夕に関連して詠まれた130首を超える歌が収載されているそうです。例えば、第八巻の「秋雑歌」に、「山上臣憶良の七夕の歌十二首」という詞書の後、歌(1518~1529)が列挙されています。 (資料2)

その幾つかをご紹介します。

天漢(あまのがは)相向き立ち手てわが恋ひし君来ますなり紐解き設 (ま) けな 1518

風雲は二つの岸に通へどもわが遠妻の言 (こと) ぞ通はぬ 1521

秋風の吹きにし日よりいつしかとわが待ち恋ひし君ぞ来ませる 1523

天の河浮津の波音騒くなりわが待つ君し舟出すらしも 1529

第十巻にも数多くの歌が収載されています。わかりやすいのを詠み人不詳の歌からいくつか抽出してみます。

天の川霧立ちわたり牽牛 (ひこほし) の楫 (かじ) の音聞ゆ夜のふけゆけば 2044

天の川波は立つともわが舟はいざこぎ出でむ夜のふけぬ間に 2059

この二星会合の伝説がわが国古来の棚機 (たなばた) つ女 (め) の信仰と結びついて星祭という風習になりました。牽牛星は農耕の神、織女星は裁縫の神と理解したのです。さらに、中国(唐代)より起こった、織女星に機織や手芸の上達を願う「乞巧奠 (きっこうでん) 」の行事が日本にも伝わりこの行事が習合します。「 タナバタ 」というのは 平安時代になってから だと言います。 (資料1.3)

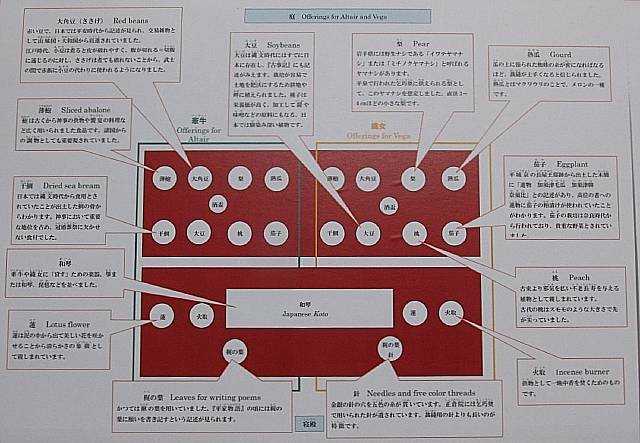

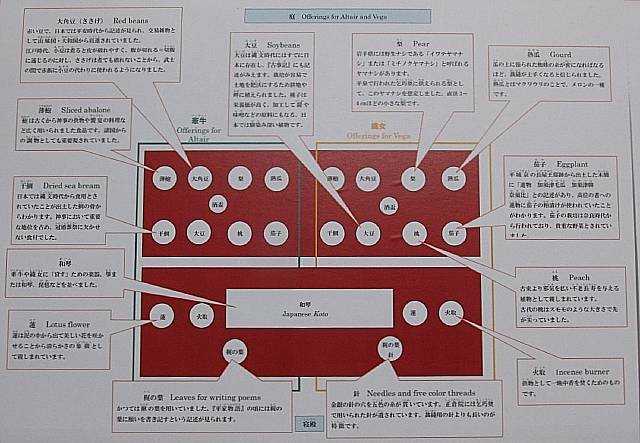

祭壇の飾り付け について、この 解説パネル が設置されています。

七夕の夜は、清涼殿の東庭に祭壇が設けられた そうです。葉薦 (はごも) を敷き、御燈明と香花や様々な品が供えらます。このパネルは清涼殿側から祭壇を眺めた配置図になっています。

六條院の春の御殿では、寝殿の庭に祭壇が設けられたのでしょう。

御殿側に和琴、その両側に蓮、上部に栃の葉が置かれています。写真の左側(御殿側からは右)の栃の葉には、金銀の針が置かれ、その穴を五色の糸が貫いています。正倉院には乞巧奠で用いられた針が残されているそうです。 (解説パネルより)

御殿からみて、牽牛は左、織女は右という位置関係になります。

左右の供え物は同じで、牽牛・織女にそれぞれ供えたということなのでしょう。

写真の上段には右から左に、干鯛、大豆、桃、茄子が並び、中央に酒盃が置かれています。下段には右から左に、薄鮑、大角豆 (ささげ) 、梨、熟瓜 (マクワウリ) が並んでいます。

この 七夕 は、『源氏物語』「幻」を背景にしています。「幻」で源氏は亡くなった紫の上を追慕しています。その一場面が秋の七夕です。

「七月七日も、例に変わりたること多く、御遊びなどもしたまはで、つれづれにながめ暮らしたまひて、星逢ひ見る人もなし。まだ夜深う、一ころ起きたまひて、妻戸押し開けたまへるに、善栽の露いとしげく、渡殿の戸よりとほりて見わたさるれば、出でたまひて、

七夕の逢ふ瀬は雲のよそに見てわかれの庭に露ぞおきそふ 」 (資料4)

これだけの記述です。

源氏は、七夕の日には例年とは大きく異なり何もせずに物思いに沈む一日を過ごしたのです。七夕の星の逢瀬を一緒に眺める女人(紫の上)がいない淋しさに、ただ追慕するだけで過ごしたのです。そして、夜深の暗い頃にただ一人起きて、妻戸を開き、外に出て歌を詠んだのです。

「七夕の逢瀬の喜びは雲の上の別世界のことと思われ、この地上では二星の別れを惜しむ涙の露のおく庭に、わたしの悲しみの涙がさらに降りそそいでいる。」 (資料4)

源氏は紫の上への追慕の涙を流します。

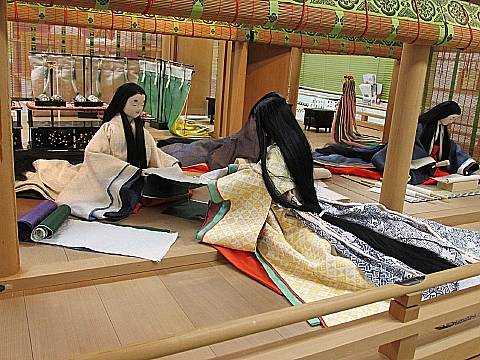

『源氏物語』では悲しみ、追慕の場面として登場します。 が具現化され ています。

廂の内に、 紫の上と源氏 が並んでいます。

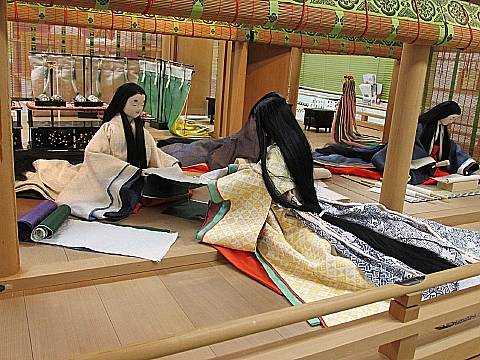

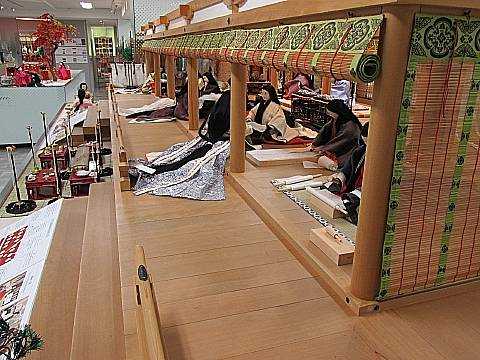

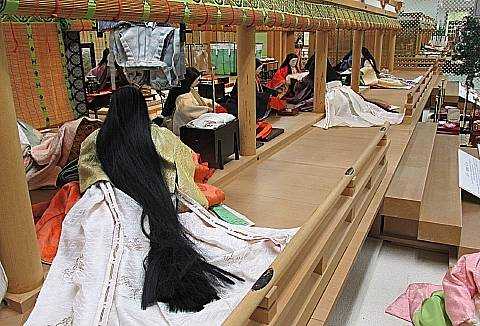

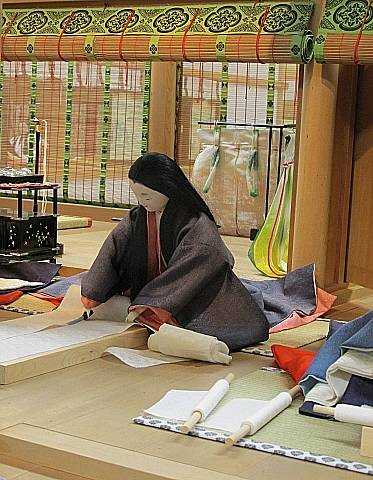

一方、織女星に機織や手芸の上達を願う行事である側面をとらえて、 平安時代の女性が担った務め である 「裁縫の工程」 の様子が、重ねられて具現化されています。

東の対の南面で前廂の西端、つまり南西角は、「 伏籠 (ふせご) 」を使う作業場面です。

衣服に香を焚きこめるために、 火取の上に竹製の籠(伏籠)を伏せて、その上に衣服を掛け ています。自分の好みに調合した香りを燻らすことは、その香りから趣味の良さを相手に伝える手段になったそうです。

「 火取とは 、二階棚に置かれているもので、火取母 (ひとりも) ・火取籠(匙・箸付き)・薫炉からなり、銅製の薫炉に香を入れて焚き、火取籠をかぶせて使用する」 (資料1) ものです。

それでは、 裁縫の工程を見ていきましょう 。

『源氏物語』には、紫の上が染色技術や裁縫の技術に優れていたことは、各所で賞賛されています。

<染める>工程 南西隅の庭では、染槽 (そめぶろ) を使い染色作業が行われています。

『宇津保物語』には装束を誂える各工程に専属の工房が設けられていたことがわかるそうです。例えば、この<染める>という工程は、「吹上・上」に女の子ども20人ばかりが作業する染殿の記述があります。 (資料1)

左側は<縫う>工程

清少納言は『枕草子』の第91段「ねたきもの」(癪にに障るもの)の中で、縫い物のことを取り上げています。その最初に書いているのが次の文です。 (資料5)

「とみの物縫ふに、かしこう縫ひつと思ふに、針を引き抜きつれば、はやく後をむすばざりけり。また、かへさまに縫ひたるも、ねたし」と。

(急ぎの着物を縫うのに、うまく縫ってしめたと思ったのに、針を引き抜いたら、なんと糸のしまいを玉に結んでいなかった。また、裏返しに縫ったのも、しゃくなものだ。)

この続きに、中宮が南の院に滞在中に、急ぎのお召物を分担作業で縫った時の失敗事例を具体的に書き込んでいます。おもしろいエピソードです。

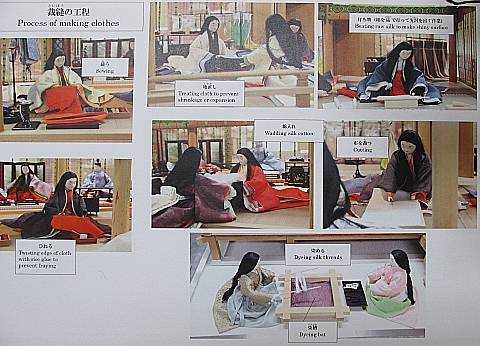

こちらは、 <ひねる>工程 。「裏地のない単 (ひとえ) 仕立ての裁ち生地の端を、もち米で練って作った糊(続飯 ぞくい )をつけ、絎 (く) けずに「ひねる」という仕立てをしたもの。」 (資料1) このひねりの作業は浮舟が巧みであったことが「手習」に記されています。

<綿入れ>の工程

<綿入れ>の工程

年中行事として、10月1日は冬の装束に改める「 冬の更衣 (ころもがえ) 」の日です。綿入れはその前段階での衣裳の準備です。 (資料3)

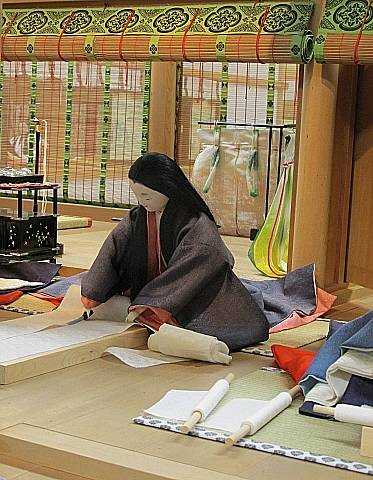

<地直し>工程 。地直しは 反物の整理作業 だそうです。

徳川美術館蔵の国宝『源氏物語絵巻』の第48帖「早蕨 (さわらび) 」の絵には、右側の几帳の傍で、「地直し」の作業が行われているところを土佐光則は描き込んでいます。補遺をご覧ください。

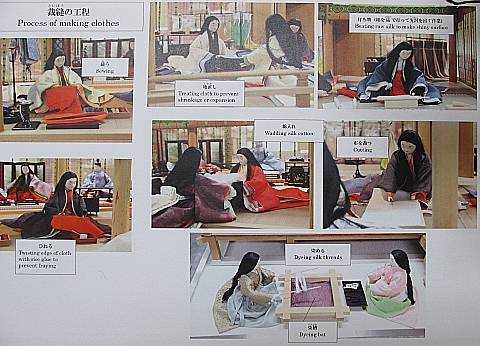

これは、「裁縫の工程」を1枚の簡略な 解説パネル にまとめたもので、この場面の傍に掲示されています。「地直し」については付記されている英文を読むと理解しやすくなります。

”Treating cloth to prevent shrinkage or expansion" となっています。つまり、反物の生地が縮んだり、伸びたりするのを防ぐための処置、調整をする作業ということですね。

<布を裁 (た) つ>工程 。女房が刀子 (とうす) を右手に持ち、裁板 (たちいた) の上に体重をかけて布を裁つ作業をしています。

<打ち物>の工程 。 絹を砧で打って光沢を出す作業 です。「きぬた」は「衣板」の略だと言います。「織物を織り上げたのち、織機から下ろしたままでは堅くてなじまないので、織目をつぶして柔らかくし、艶を出すためにする作業」 (資料1) です。または、その道具をさします。「織上げた絹を円棒に巻き、軸を回転させながら木槌で何回も打って柔らかくし、艶を出した」 (資料1) とのこと。

これをまとめていて気づいたことがあります。

南面の展示を眺めたとき、横に見るということで左から右に順次眺めて行きました。横書きの文章を読む習慣が身に付いてしまっているせいかもしれません。

「裁縫の工程」を考えると、織り上がった生地(布)を起点としますと、その後の作業工程は、打ち物(砧)⇒裁断⇒縫う、そして伏籠となります。「染める」は織物の前の糸の段階が普通で、場合によっては織物にした後もあったかもしれません。冬衣の場合に、「縫う」の途中で「綿入れ」が並行作業となり、衣服が仕上がるまでに綿が入れられるのでしょう。地直しは反物として保管しているものに対する維持管理ですから、工程からは少し外れます。「裁断」の前段階に位置づけられる作業です。

つまり、この場面の 「裁縫の工程」としては、右から左に眺めていく方がよかったのかも しれません。

頭の中で、ご紹介してきた流れを逆順でイメージしてください。

余談ですが、砧打ちについて、幾つかご紹介します。

1.たとえば『新古今和歌集』の巻第五「秋歌下」には、砧を詠み込んだ歌が所載されています。いくつか列挙します。 (資料6)

秋風は身にしむばかり吹きにけり今や打つらむ妹がさごろも 藤原輔尹朝臣 475

衣うつみ山の庵のしばしばも知らぬゆめ路にむすぶ手枕 権中納言公経 477

秋とだにわすれむと思ふ月影をさもあやにくにうつ衣かな 藤原定家朝臣 480

雁なきて吹く風さむみ唐衣君待ちがてにうたぬ夜ぞなき 貫 之 482

みよし野の山の秋風さ夜ふけてふるさと寒くころもうつなり 藤原雅経 483

千たびうつ砧のおとに夢さめて物おもふ袖の露ぞくだくる 式子内親王 484

2.葛飾北斎が「砧打つ女」や「詩歌写真鏡」に中の「在原業平」(ボストン美術館蔵)と題する絵の中に砧を打つ場面を描いています。

3.葛飾北斎の娘、葛飾応為が「月下砧打の図」を描いています。

2,3については補遺をご参照ください。

元に戻ります。

前廂の東端には、 唐櫃 が置かれています。裁縫の工程と関連付けると、衣類や反物を納める目的なのでしょう。

東の対の東南角から西を眺めた景色 です。

この フロアーの南西隅には、竹取物語の場面が具現化されています 。以前にご紹介していますので、ここではスキップしました。既に掲載の拙ブログ記事をご覧いただけるとうれしいです。

それでは、東の対を回り込み、東側と北側に参りましょう。

つづく

参照資料

1) 当日頂いた今回展示の解説パンフレット「風俗博物館」(令和3年4月~展示)

2)『新訂 新訓 万葉集 上』 佐佐木信綱編 岩波文庫

3)『源氏物語図典』 秋山虔・小町丹照彦編 須貝稔作図 小学館

4)『源氏物語 4』 新編日本古典文学全集 小学館

5)『新版 枕草子 上巻 付現代語訳』 石田穣二訳注 角川文庫

6)『新訂 新古今和歌集』 佐佐木信綱校訂 岩波文庫

補遺

七夕(たなばた)を詠んだ歌 :「楽しい万葉集」

「七夕の歌」で知る万葉集、古今和歌集、新古今和歌集の違い :「令和和歌所」

『源氏物語絵巻』 第48帖「早蕨」 土佐光則筆 :「徳川美術館」

「早蕨」は 13/35コマ目です。

「砧打つ女」 :「JAPAN SEARCH」

詩歌写真鏡 在原業平 葛飾北斎筆 :「みんなの知識 ちょっと便利」

葛飾応為「月下砧打ち美人図」 :「Japaaan」

乞巧奠 :「コトバンク」

展覧会紹介(2)乞巧奠(きっこうてん)の祭壇「星の座」 :「朝日新聞」

冷泉家 王朝の和歌守展 2010年5月

冷泉家 乞巧奠(きっこうてん) :「本寿院」

“京・冷泉家と徳川家のコラボレーション” 2012年8月 :「静岡市美術館」

乞巧奠 (きっこうでん)を再現いたしました。 :「子億歳文化理容美容専門学校」

平安の七夕『乞巧奠』と平成の七夕『乞巧潜り神事』 :「大宮八幡宮」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 京都・下京 風俗博物館 2021年の展示 -1 豊明節会・五節の舞 へ

観照 京都・下京 風俗博物館 2021年の展示 -2 五節所(五節の局)へ

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

観照 [再録] 京都・下京 風俗博物館にて 源氏物語 六條院の生活 -3

観照 京都・下京 風俗博物館 2019年2月からの展示 -5 六条院の日常と竹取物語

観照 京都・下京 風俗博物館 2020年の展示 -4 竹取物語・天徳内裏歌合

東の対の西面から南面に移ります 。 南西角辺りから南面の孫廂・簀子 (すのこ) の全景を眺めた景色 です。

(資料1)

六條院春の御殿の上掲レイアウト図の 番号3のところ に、 七夕の祭壇

7月7日の夜、牽牛星と織女星が年に一度、天の川を渡り逢瀬を楽しむという中国(漢代)の 二星会合の伝説 が日本に伝わり、 『万葉集』の時代には、7月7日の夜を 「 ナヌカノヨ 」と称し、二星会合の和歌を詠む日とされていたそうです。

調べてみますと、『万葉集』には七夕に関連して詠まれた130首を超える歌が収載されているそうです。例えば、第八巻の「秋雑歌」に、「山上臣憶良の七夕の歌十二首」という詞書の後、歌(1518~1529)が列挙されています。 (資料2)

その幾つかをご紹介します。

天漢(あまのがは)相向き立ち手てわが恋ひし君来ますなり紐解き設 (ま) けな 1518

風雲は二つの岸に通へどもわが遠妻の言 (こと) ぞ通はぬ 1521

秋風の吹きにし日よりいつしかとわが待ち恋ひし君ぞ来ませる 1523

天の河浮津の波音騒くなりわが待つ君し舟出すらしも 1529

第十巻にも数多くの歌が収載されています。わかりやすいのを詠み人不詳の歌からいくつか抽出してみます。

天の川霧立ちわたり牽牛 (ひこほし) の楫 (かじ) の音聞ゆ夜のふけゆけば 2044

天の川波は立つともわが舟はいざこぎ出でむ夜のふけぬ間に 2059

この二星会合の伝説がわが国古来の棚機 (たなばた) つ女 (め) の信仰と結びついて星祭という風習になりました。牽牛星は農耕の神、織女星は裁縫の神と理解したのです。さらに、中国(唐代)より起こった、織女星に機織や手芸の上達を願う「乞巧奠 (きっこうでん) 」の行事が日本にも伝わりこの行事が習合します。「 タナバタ 」というのは 平安時代になってから だと言います。 (資料1.3)

祭壇の飾り付け について、この 解説パネル が設置されています。

七夕の夜は、清涼殿の東庭に祭壇が設けられた そうです。葉薦 (はごも) を敷き、御燈明と香花や様々な品が供えらます。このパネルは清涼殿側から祭壇を眺めた配置図になっています。

六條院の春の御殿では、寝殿の庭に祭壇が設けられたのでしょう。

御殿側に和琴、その両側に蓮、上部に栃の葉が置かれています。写真の左側(御殿側からは右)の栃の葉には、金銀の針が置かれ、その穴を五色の糸が貫いています。正倉院には乞巧奠で用いられた針が残されているそうです。 (解説パネルより)

御殿からみて、牽牛は左、織女は右という位置関係になります。

左右の供え物は同じで、牽牛・織女にそれぞれ供えたということなのでしょう。

写真の上段には右から左に、干鯛、大豆、桃、茄子が並び、中央に酒盃が置かれています。下段には右から左に、薄鮑、大角豆 (ささげ) 、梨、熟瓜 (マクワウリ) が並んでいます。

この 七夕 は、『源氏物語』「幻」を背景にしています。「幻」で源氏は亡くなった紫の上を追慕しています。その一場面が秋の七夕です。

「七月七日も、例に変わりたること多く、御遊びなどもしたまはで、つれづれにながめ暮らしたまひて、星逢ひ見る人もなし。まだ夜深う、一ころ起きたまひて、妻戸押し開けたまへるに、善栽の露いとしげく、渡殿の戸よりとほりて見わたさるれば、出でたまひて、

七夕の逢ふ瀬は雲のよそに見てわかれの庭に露ぞおきそふ 」 (資料4)

これだけの記述です。

源氏は、七夕の日には例年とは大きく異なり何もせずに物思いに沈む一日を過ごしたのです。七夕の星の逢瀬を一緒に眺める女人(紫の上)がいない淋しさに、ただ追慕するだけで過ごしたのです。そして、夜深の暗い頃にただ一人起きて、妻戸を開き、外に出て歌を詠んだのです。

「七夕の逢瀬の喜びは雲の上の別世界のことと思われ、この地上では二星の別れを惜しむ涙の露のおく庭に、わたしの悲しみの涙がさらに降りそそいでいる。」 (資料4)

源氏は紫の上への追慕の涙を流します。

『源氏物語』では悲しみ、追慕の場面として登場します。 が具現化され ています。

廂の内に、 紫の上と源氏 が並んでいます。

一方、織女星に機織や手芸の上達を願う行事である側面をとらえて、 平安時代の女性が担った務め である 「裁縫の工程」 の様子が、重ねられて具現化されています。

東の対の南面で前廂の西端、つまり南西角は、「 伏籠 (ふせご) 」を使う作業場面です。

衣服に香を焚きこめるために、 火取の上に竹製の籠(伏籠)を伏せて、その上に衣服を掛け ています。自分の好みに調合した香りを燻らすことは、その香りから趣味の良さを相手に伝える手段になったそうです。

「 火取とは 、二階棚に置かれているもので、火取母 (ひとりも) ・火取籠(匙・箸付き)・薫炉からなり、銅製の薫炉に香を入れて焚き、火取籠をかぶせて使用する」 (資料1) ものです。

それでは、 裁縫の工程を見ていきましょう 。

『源氏物語』には、紫の上が染色技術や裁縫の技術に優れていたことは、各所で賞賛されています。

<染める>工程 南西隅の庭では、染槽 (そめぶろ) を使い染色作業が行われています。

『宇津保物語』には装束を誂える各工程に専属の工房が設けられていたことがわかるそうです。例えば、この<染める>という工程は、「吹上・上」に女の子ども20人ばかりが作業する染殿の記述があります。 (資料1)

左側は<縫う>工程

清少納言は『枕草子』の第91段「ねたきもの」(癪にに障るもの)の中で、縫い物のことを取り上げています。その最初に書いているのが次の文です。 (資料5)

「とみの物縫ふに、かしこう縫ひつと思ふに、針を引き抜きつれば、はやく後をむすばざりけり。また、かへさまに縫ひたるも、ねたし」と。

(急ぎの着物を縫うのに、うまく縫ってしめたと思ったのに、針を引き抜いたら、なんと糸のしまいを玉に結んでいなかった。また、裏返しに縫ったのも、しゃくなものだ。)

この続きに、中宮が南の院に滞在中に、急ぎのお召物を分担作業で縫った時の失敗事例を具体的に書き込んでいます。おもしろいエピソードです。

こちらは、 <ひねる>工程 。「裏地のない単 (ひとえ) 仕立ての裁ち生地の端を、もち米で練って作った糊(続飯 ぞくい )をつけ、絎 (く) けずに「ひねる」という仕立てをしたもの。」 (資料1) このひねりの作業は浮舟が巧みであったことが「手習」に記されています。

<綿入れ>の工程

<綿入れ>の工程年中行事として、10月1日は冬の装束に改める「 冬の更衣 (ころもがえ) 」の日です。綿入れはその前段階での衣裳の準備です。 (資料3)

<地直し>工程 。地直しは 反物の整理作業 だそうです。

徳川美術館蔵の国宝『源氏物語絵巻』の第48帖「早蕨 (さわらび) 」の絵には、右側の几帳の傍で、「地直し」の作業が行われているところを土佐光則は描き込んでいます。補遺をご覧ください。

これは、「裁縫の工程」を1枚の簡略な 解説パネル にまとめたもので、この場面の傍に掲示されています。「地直し」については付記されている英文を読むと理解しやすくなります。

”Treating cloth to prevent shrinkage or expansion" となっています。つまり、反物の生地が縮んだり、伸びたりするのを防ぐための処置、調整をする作業ということですね。

<布を裁 (た) つ>工程 。女房が刀子 (とうす) を右手に持ち、裁板 (たちいた) の上に体重をかけて布を裁つ作業をしています。

<打ち物>の工程 。 絹を砧で打って光沢を出す作業 です。「きぬた」は「衣板」の略だと言います。「織物を織り上げたのち、織機から下ろしたままでは堅くてなじまないので、織目をつぶして柔らかくし、艶を出すためにする作業」 (資料1) です。または、その道具をさします。「織上げた絹を円棒に巻き、軸を回転させながら木槌で何回も打って柔らかくし、艶を出した」 (資料1) とのこと。

これをまとめていて気づいたことがあります。

南面の展示を眺めたとき、横に見るということで左から右に順次眺めて行きました。横書きの文章を読む習慣が身に付いてしまっているせいかもしれません。

「裁縫の工程」を考えると、織り上がった生地(布)を起点としますと、その後の作業工程は、打ち物(砧)⇒裁断⇒縫う、そして伏籠となります。「染める」は織物の前の糸の段階が普通で、場合によっては織物にした後もあったかもしれません。冬衣の場合に、「縫う」の途中で「綿入れ」が並行作業となり、衣服が仕上がるまでに綿が入れられるのでしょう。地直しは反物として保管しているものに対する維持管理ですから、工程からは少し外れます。「裁断」の前段階に位置づけられる作業です。

つまり、この場面の 「裁縫の工程」としては、右から左に眺めていく方がよかったのかも しれません。

頭の中で、ご紹介してきた流れを逆順でイメージしてください。

余談ですが、砧打ちについて、幾つかご紹介します。

1.たとえば『新古今和歌集』の巻第五「秋歌下」には、砧を詠み込んだ歌が所載されています。いくつか列挙します。 (資料6)

秋風は身にしむばかり吹きにけり今や打つらむ妹がさごろも 藤原輔尹朝臣 475

衣うつみ山の庵のしばしばも知らぬゆめ路にむすぶ手枕 権中納言公経 477

秋とだにわすれむと思ふ月影をさもあやにくにうつ衣かな 藤原定家朝臣 480

雁なきて吹く風さむみ唐衣君待ちがてにうたぬ夜ぞなき 貫 之 482

みよし野の山の秋風さ夜ふけてふるさと寒くころもうつなり 藤原雅経 483

千たびうつ砧のおとに夢さめて物おもふ袖の露ぞくだくる 式子内親王 484

2.葛飾北斎が「砧打つ女」や「詩歌写真鏡」に中の「在原業平」(ボストン美術館蔵)と題する絵の中に砧を打つ場面を描いています。

3.葛飾北斎の娘、葛飾応為が「月下砧打の図」を描いています。

2,3については補遺をご参照ください。

元に戻ります。

前廂の東端には、 唐櫃 が置かれています。裁縫の工程と関連付けると、衣類や反物を納める目的なのでしょう。

東の対の東南角から西を眺めた景色 です。

この フロアーの南西隅には、竹取物語の場面が具現化されています 。以前にご紹介していますので、ここではスキップしました。既に掲載の拙ブログ記事をご覧いただけるとうれしいです。

それでは、東の対を回り込み、東側と北側に参りましょう。

つづく

参照資料

1) 当日頂いた今回展示の解説パンフレット「風俗博物館」(令和3年4月~展示)

2)『新訂 新訓 万葉集 上』 佐佐木信綱編 岩波文庫

3)『源氏物語図典』 秋山虔・小町丹照彦編 須貝稔作図 小学館

4)『源氏物語 4』 新編日本古典文学全集 小学館

5)『新版 枕草子 上巻 付現代語訳』 石田穣二訳注 角川文庫

6)『新訂 新古今和歌集』 佐佐木信綱校訂 岩波文庫

補遺

七夕(たなばた)を詠んだ歌 :「楽しい万葉集」

「七夕の歌」で知る万葉集、古今和歌集、新古今和歌集の違い :「令和和歌所」

『源氏物語絵巻』 第48帖「早蕨」 土佐光則筆 :「徳川美術館」

「早蕨」は 13/35コマ目です。

「砧打つ女」 :「JAPAN SEARCH」

詩歌写真鏡 在原業平 葛飾北斎筆 :「みんなの知識 ちょっと便利」

葛飾応為「月下砧打ち美人図」 :「Japaaan」

乞巧奠 :「コトバンク」

展覧会紹介(2)乞巧奠(きっこうてん)の祭壇「星の座」 :「朝日新聞」

冷泉家 王朝の和歌守展 2010年5月

冷泉家 乞巧奠(きっこうてん) :「本寿院」

“京・冷泉家と徳川家のコラボレーション” 2012年8月 :「静岡市美術館」

乞巧奠 (きっこうでん)を再現いたしました。 :「子億歳文化理容美容専門学校」

平安の七夕『乞巧奠』と平成の七夕『乞巧潜り神事』 :「大宮八幡宮」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 京都・下京 風俗博物館 2021年の展示 -1 豊明節会・五節の舞 へ

観照 京都・下京 風俗博物館 2021年の展示 -2 五節所(五節の局)へ

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

観照 [再録] 京都・下京 風俗博物館にて 源氏物語 六條院の生活 -3

観照 京都・下京 風俗博物館 2019年2月からの展示 -5 六条院の日常と竹取物語

観照 京都・下京 風俗博物館 2020年の展示 -4 竹取物語・天徳内裏歌合

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探し… 2024.06.27

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探し… 2024.06.25

-

観照 小さな庭に デュランタ、オーシ… 2024.06.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.