PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

明治天皇伏見桃山陵の正面石段を眺めた後、 東方向への参道を進みます 。

この参道は、桃山町百軒長屋の区域を通過し、 参道が分岐するところで右に

昭憲皇大后伏見桃山東陵の正面石段が見えます。石段前を通り過ぎ東側から撮りました。

東南隅側から 石段前の空間

を眺めた景色

東南隅側から 石段前の空間

を眺めた景色

石段を上ると、正面北方向に 御陵 が見えます。石の玉垣の 手前は砂利敷きの広場 です。

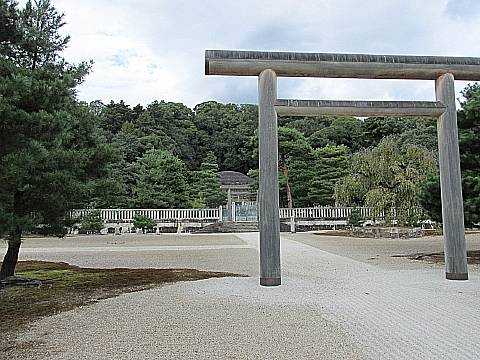

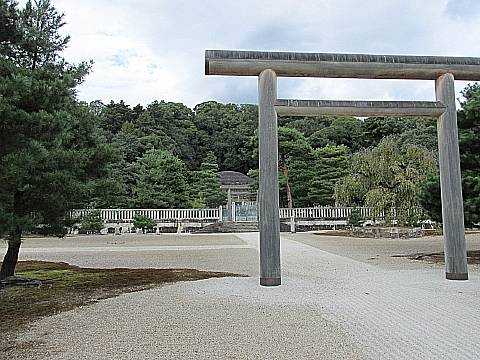

この長方形の広場と御陵を 東から西へと眺めてみる とこんな景色です。

前方の石の玉垣まで近づいてみます。

第一黒木鳥居 が手前に立ち、その奥に さらに石の玉垣 が設けてあり 第二黒木鳥居 が見えます。

ズームアップして撮ってみました。 陵墓は上円下方墳 だそうです。

明治天皇陵より東へ200mの所に 位置し、墳丘の規模は明治天皇陵よりやや小さめと言います。昭憲皇太后は明治天皇の皇后。名は美子 (はるこ) 。左大臣一条忠香の第三女で嘉永3年(1850)降誕、大正3年(1914)4月に崩御され、同年5月にこの地に奉葬されたそうです。 (資料1)

御陵を囲む形で第三の石の玉垣と第三黒木鳥居 が設けてあります。

この御陵の位置は、 伏見城の「名護屋丸」の南端辺り になります。 (資料1,2,3)

つまり、背後の樹林が 名護屋丸址 ということになります。

この伏見桃山東陵は、 桃山町丸山 に位置します。

広場を西に歩み、明治天皇伏見桃山陵に向かいます。

伏見桃山東陵を振り返った景色 です。右端が広場の入口あたりになります。

上掲の参道分岐地点で、左の参道に進めば、この景色の手前あたりに上ってくることになります。

カーブした坂道の参道を上っていきます。

カーブした坂道の参道を上っていきます。

「明治天皇伏見桃山陵」前の砂利敷の広場 に東側から入ります。

南西方向を眺めた景色 です。

冒頭に再掲したこの 伏見桃山陵の正面石段を広場の南端から眺める とこんな景色です。

この石段は結構な高さがありますので,アスリートが駈け昇り、駆け下りる姿を幾度も見ています。訪れた時間帯に、トレーニングする人を一人見かけました。

正面石段の上端部に立ち、南を眺めると、伏見区の向島の先に、宇治市域が遠望できます。

伏見桃山陵の第一黒木鳥居の前から御陵内を眺めた景色 です。

この 第一黒木鳥居のある敷地あたり が、 伏見城の「四の丸」にあたる ようです。 (資料2)

「豊公伏見城ノ圖」では、 増田右エ門の屋敷 があったあたりに相当します。 (資料3)

明治天皇伏見桃山陵は、伏見山(桃山)のほぼ中央に南面して設けられています 。

かつては木幡山と称されていました。

こちらの 伏見桃山陵一帯は 、現在の地図では 桃山町古城山 という地名です。

陵墓をズームアップして撮りました。 陵墓は上円下方墳で、天智天皇の御陵に模した形 だそうです。「外装はすべて光沢のある小豆島の礫砂をもっておおわれ」 (資料2) ているそうです。

明治天皇は明治45年(1912)7月30日に崩御。大正元年(1912)8月1日にこの地が陵墓と決定し、9月11日にはすべての工事が完了したと言います。東京での御大葬を経て、9月14日、この陵墓に奉葬されたそうです。 (資料1,2)

手許の本によれば、「上円の内部に石室を設け、中に木郭をおき、石灰をつめて柩 (ひつぎ) が保護されているといわれる。」 (資料1) 「上円の内部に東西約4.2m、南北約5.4mの石室が設けられ、そのなかに厚さ66cm、高さ約1.8m、長さ約2.5m、幅1.8mの木郭をおき、石灰をつめて柩を保護している」 (資料2) との説明があります。

こちらの御陵の広さは東西127m、南北155mの広大なものだそうです。 (資料1,2)

陵墓が設けられた位置が、伏見城本丸の南端部にあたり、背後の樹木に本丸址が広がり、陵墓のやや西寄りの北方向に天守閣が聳えていたと推定されています。 (資料2)

御陵前の広場を少し西に進み、 南西寄りから陵墓を眺めた景色

石の玉垣の先に黒色の鉄製門扉があり 北方向への参道 があります。

通り過ぎて振り返った景色 。

JR奈良線の桃山御陵駅から参道沿いにくると、伏見桃山陵の広場に至る前に見る景色がこれです。

南西側にある建物群。 奥の大きな建物は 「宮内庁書陵部 桃山陵墓監区事務所」 です。

参道沿いに少し進むと、 東方向に伸びる同様の参道 があります。北東方向に、上掲の南北方向の参道の先に見えた屋根の建物のほぼ全景が見えます。何の建物かは不詳です。

この後、 カーブを描く参道沿いに西方向に 進みます。普通の参拝行路を逆行することになります。地図を確認すると、この辺りは桃山町治少丸と称する地域に移っています。この地区を東から西に通り抜けて行くことになります。

この地名、「伏見城図」(略称)を見ると、 「石田治部少輔三成」の屋敷名 が記されています。

本丸の西側に、堀を挟み西ノ丸(二の丸)があり、その西側に、石田三成の屋敷が廓(治部少丸)として位置していたのです。地名の由来はここにあります。

また、石田三成の廓の東南側で、西ノ丸(二の丸)の南側に、「伏見城図」は日下部丸と記されています。ここが三の丸に相当するようです。 (資料2,3)

この参道の北側に三の丸や治部少丸が位置していたようです。

つづく

参照資料

1)『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂 p124-127

2)『新版 京・伏見 歴史の旅』 山本眞嗣著 山川出版社 p79-84

3) 「豊公伏見城ノ圖」 藤林武監修 作成・発行 吉田地図販売株式会社

(太閤摂政関白太政大臣正一位豊臣秀吉公泰平御代御旗本諸大名御屋敷之圖)

補遺

明治天皇 :「コトバンク」

明治天皇 :ウィキペディア

昭憲皇太后 :ウィキペディア

明治天皇伏見桃山陵 :「天皇陵」(宮内庁)

第二節 伏見桃山御陵の造営 :「大林組八十年史」

桃山御陵への道 WALK03 :「RUNNER'S INFO」

桃山丘陵 :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都・伏見 伏見城址周辺 -1 川傍の道標・お地蔵さま・大善寺(六地蔵)・御陵へ

探訪 京都・伏見 伏見城址周辺 -3 御陵参道・伏見城の石材・桓武天皇陵への参道 へ

探訪 京都・伏見 伏見城址周辺 -4 桓武天皇陵・伏見桃山城 へ

探訪 京都・伏見 伏見城址周辺 -5 伏見桃山運動公園・伏見北堀公園・町名の由来 へ

明治天皇伏見桃山陵の正面石段を眺めた後、 東方向への参道を進みます 。

この参道は、桃山町百軒長屋の区域を通過し、 参道が分岐するところで右に

昭憲皇大后伏見桃山東陵の正面石段が見えます。石段前を通り過ぎ東側から撮りました。

東南隅側から 石段前の空間

を眺めた景色

東南隅側から 石段前の空間

を眺めた景色

石段を上ると、正面北方向に 御陵 が見えます。石の玉垣の 手前は砂利敷きの広場 です。

この長方形の広場と御陵を 東から西へと眺めてみる とこんな景色です。

前方の石の玉垣まで近づいてみます。

第一黒木鳥居 が手前に立ち、その奥に さらに石の玉垣 が設けてあり 第二黒木鳥居 が見えます。

ズームアップして撮ってみました。 陵墓は上円下方墳 だそうです。

明治天皇陵より東へ200mの所に 位置し、墳丘の規模は明治天皇陵よりやや小さめと言います。昭憲皇太后は明治天皇の皇后。名は美子 (はるこ) 。左大臣一条忠香の第三女で嘉永3年(1850)降誕、大正3年(1914)4月に崩御され、同年5月にこの地に奉葬されたそうです。 (資料1)

御陵を囲む形で第三の石の玉垣と第三黒木鳥居 が設けてあります。

この御陵の位置は、 伏見城の「名護屋丸」の南端辺り になります。 (資料1,2,3)

つまり、背後の樹林が 名護屋丸址 ということになります。

この伏見桃山東陵は、 桃山町丸山 に位置します。

広場を西に歩み、明治天皇伏見桃山陵に向かいます。

伏見桃山東陵を振り返った景色 です。右端が広場の入口あたりになります。

上掲の参道分岐地点で、左の参道に進めば、この景色の手前あたりに上ってくることになります。

カーブした坂道の参道を上っていきます。

カーブした坂道の参道を上っていきます。

「明治天皇伏見桃山陵」前の砂利敷の広場 に東側から入ります。

南西方向を眺めた景色 です。

冒頭に再掲したこの 伏見桃山陵の正面石段を広場の南端から眺める とこんな景色です。

この石段は結構な高さがありますので,アスリートが駈け昇り、駆け下りる姿を幾度も見ています。訪れた時間帯に、トレーニングする人を一人見かけました。

正面石段の上端部に立ち、南を眺めると、伏見区の向島の先に、宇治市域が遠望できます。

伏見桃山陵の第一黒木鳥居の前から御陵内を眺めた景色 です。

この 第一黒木鳥居のある敷地あたり が、 伏見城の「四の丸」にあたる ようです。 (資料2)

「豊公伏見城ノ圖」では、 増田右エ門の屋敷 があったあたりに相当します。 (資料3)

明治天皇伏見桃山陵は、伏見山(桃山)のほぼ中央に南面して設けられています 。

かつては木幡山と称されていました。

こちらの 伏見桃山陵一帯は 、現在の地図では 桃山町古城山 という地名です。

陵墓をズームアップして撮りました。 陵墓は上円下方墳で、天智天皇の御陵に模した形 だそうです。「外装はすべて光沢のある小豆島の礫砂をもっておおわれ」 (資料2) ているそうです。

明治天皇は明治45年(1912)7月30日に崩御。大正元年(1912)8月1日にこの地が陵墓と決定し、9月11日にはすべての工事が完了したと言います。東京での御大葬を経て、9月14日、この陵墓に奉葬されたそうです。 (資料1,2)

手許の本によれば、「上円の内部に石室を設け、中に木郭をおき、石灰をつめて柩 (ひつぎ) が保護されているといわれる。」 (資料1) 「上円の内部に東西約4.2m、南北約5.4mの石室が設けられ、そのなかに厚さ66cm、高さ約1.8m、長さ約2.5m、幅1.8mの木郭をおき、石灰をつめて柩を保護している」 (資料2) との説明があります。

こちらの御陵の広さは東西127m、南北155mの広大なものだそうです。 (資料1,2)

陵墓が設けられた位置が、伏見城本丸の南端部にあたり、背後の樹木に本丸址が広がり、陵墓のやや西寄りの北方向に天守閣が聳えていたと推定されています。 (資料2)

御陵前の広場を少し西に進み、 南西寄りから陵墓を眺めた景色

石の玉垣の先に黒色の鉄製門扉があり 北方向への参道 があります。

通り過ぎて振り返った景色 。

JR奈良線の桃山御陵駅から参道沿いにくると、伏見桃山陵の広場に至る前に見る景色がこれです。

南西側にある建物群。 奥の大きな建物は 「宮内庁書陵部 桃山陵墓監区事務所」 です。

参道沿いに少し進むと、 東方向に伸びる同様の参道 があります。北東方向に、上掲の南北方向の参道の先に見えた屋根の建物のほぼ全景が見えます。何の建物かは不詳です。

この後、 カーブを描く参道沿いに西方向に 進みます。普通の参拝行路を逆行することになります。地図を確認すると、この辺りは桃山町治少丸と称する地域に移っています。この地区を東から西に通り抜けて行くことになります。

この地名、「伏見城図」(略称)を見ると、 「石田治部少輔三成」の屋敷名 が記されています。

本丸の西側に、堀を挟み西ノ丸(二の丸)があり、その西側に、石田三成の屋敷が廓(治部少丸)として位置していたのです。地名の由来はここにあります。

また、石田三成の廓の東南側で、西ノ丸(二の丸)の南側に、「伏見城図」は日下部丸と記されています。ここが三の丸に相当するようです。 (資料2,3)

この参道の北側に三の丸や治部少丸が位置していたようです。

つづく

参照資料

1)『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂 p124-127

2)『新版 京・伏見 歴史の旅』 山本眞嗣著 山川出版社 p79-84

3) 「豊公伏見城ノ圖」 藤林武監修 作成・発行 吉田地図販売株式会社

(太閤摂政関白太政大臣正一位豊臣秀吉公泰平御代御旗本諸大名御屋敷之圖)

補遺

明治天皇 :「コトバンク」

明治天皇 :ウィキペディア

昭憲皇太后 :ウィキペディア

明治天皇伏見桃山陵 :「天皇陵」(宮内庁)

第二節 伏見桃山御陵の造営 :「大林組八十年史」

桃山御陵への道 WALK03 :「RUNNER'S INFO」

桃山丘陵 :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都・伏見 伏見城址周辺 -1 川傍の道標・お地蔵さま・大善寺(六地蔵)・御陵へ

探訪 京都・伏見 伏見城址周辺 -3 御陵参道・伏見城の石材・桓武天皇陵への参道 へ

探訪 京都・伏見 伏見城址周辺 -4 桓武天皇陵・伏見桃山城 へ

探訪 京都・伏見 伏見城址周辺 -5 伏見桃山運動公園・伏見北堀公園・町名の由来 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.