PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

芝ケ原地区の東隣が正道地区です。ここに「 正道官衙遺跡 」(下の案内図、番号2)が所在します。

現地にはこの遺跡の南東角から入りました。

主となる入口は北東角にあります。この丘陵地の高所側の地点です。

全体がイメージしていただきやすいように、ここでは探訪結果を整理してご紹介します。

北東角の入口付近

。この遺跡エリアで一番高所です。

北東角の入口付近

。この遺跡エリアで一番高所です。

このキャラクターの掲示 がまず目にとまります。

「正道官衙遺跡は、奈良時代(8世紀)の山城国久世郡の郡役所(久世郡衛)と推定されている遺跡です。 キャラクターは、奈良時代に久世を統括した郡司をモチーフに しています。」 (右上の説明文転記)

このキャラクターの左手前に、「 史跡正道官衙遺跡 (しょうどうかんがいせき) 」 の案内碑 が設置されています。1974(昭和49)年9月に史跡に指定されています。

右上の「 遺跡の発見 」の項には、この台地西端の池畔で瓦片や土器が発見された時古代寺院と推定されていました。1973年2月からの大規模な発掘調査の結果、奈良時代の郡衙の中心部分であると確認されるに至りました。1974年に「正道遺跡」と改称されたことが記されています。

その下の「 国の史跡に

「この遺跡は、5世紀の小規模な古墳と6世紀後半から7世紀にかけての集落遺構、そして7世紀以降の整然と配置された大型の掘立柱建物群からなる官衙(奈良時代の役所)遺構などが重なり合う複合遺跡です。

特に官衙遺構は歴史・地理的背景や出土遺構などから、奈良時代の山城国久世郡の郡衙中心部であると推定され、昭和49年(1974)9月、城陽市では最初の国史跡の指定を受け、翌年3月に史跡地全体の約10,850㎡が公有化されました。」

「 整備方法 」は規模を想像できる「イメージ復元」だそうです。 (案内碑より)

1)発掘調査結果により、柱の位置や大きさを忠実に表現する

3) 遺構の樹木は在来植物の中から選ぶ。「万葉植物」には代表的な万葉歌を添付

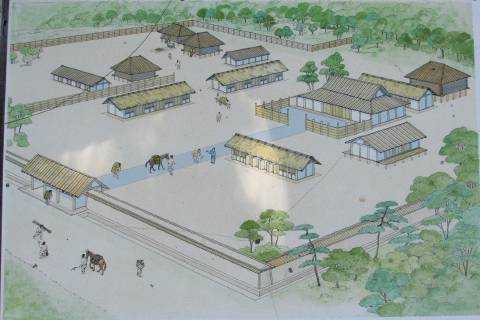

案内碑に載る官衙のイメージ図 です。

官衙遺跡を展望できる位置に、 「イメージ復元」の案内図 が設置されています。

案内図の傍から眺めた景色 です。それでは遺跡を探訪しましょう。

「史跡 正道官衙遺跡」碑

「史跡 正道官衙遺跡」碑

坂道の途中から撮った「 庁屋 (ちょうや) 」

庁屋の北側 には「 副屋 (そえのや) 」(左)が建っています。東側からの眺めです。

副屋の案内碑 が設置されています。

「東西7間、南北2間の東西に長い建物。庁屋の北側に平行してあることから庁屋に付属する建物と考えられます。庁屋の後に副屋が建てられるのは、奈良時代の役所の一般的な建物の配置です。」 (転記)

右は、副屋内の中央から、北方向を眺めた景色です。

この場所には「 正倉 (しょうそう) 」が建っていました。 案内碑 が設置されています。

「東西4間、南北4間の総柱 (そうはしら) 建物と呼ばれるものです。柱穴の配置から、高床式で校倉造りの倉庫と考えられます。副屋に接近しすぎることや建物の方向が庁屋や副屋とは少しずれていることから、異なる時期の建物の可能性があります。」 (転記)

北西側から眺めた庁屋

建物に西側から近づき、要所を部分撮りしました。

東側から

東側から

庁屋の前面の柱列を南東側から眺めた景色

庁舎を正面から眺めると、「 庁屋柵 」が設けてあります。

庁屋柵の建てられた 東側には「東屋」 が設けられていたそうです。

庁屋から正面の道路を南に進みます。途中で振り返りこの遺跡を眺めた景色です。

道路の東側には「 向屋 」が建てられていました。

「南門と庁屋の中間のやや東寄りにある東西8間、南北2間の東西に長い建物。庁屋と向かい合うような場所にあることから、役所の中心となる建物群(庁屋・副屋・東屋)に付属する建物と考えられます。」 (案内碑より転記)

南門

南門

門外の西側から撮りました。

南門の西側

です。

南門の西側

です。上掲のように築地塀が一部復元されていますが、 築地塀の前には溝が東西方向に 掘られています。

南門の柱列

南門の柱列

南門の外側から庁屋を眺めた景色

北東側から

北東側から

手前から、東屋、向屋、南門という形でそれらの空間が展望できます。

これらのイメージ復元と郡衙復元図を重ねて当時の状況を想像してみてください。

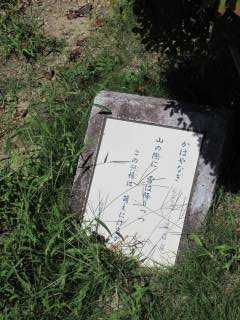

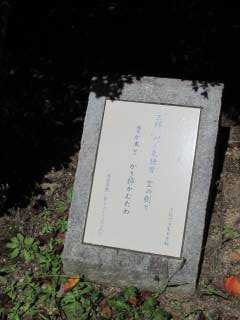

庁屋から展望場所に向かう坂道に、万葉植物名と万葉歌の歌碑がいくつも点在します 。

かはやなぎ(ねこやなぎ) 川楊・河楊・川柳

山の際 (ま) に雪は降りつつしかすがにこの河楊 (かはやぎ) は萌にけるかも 10-1848

なつめ

玉掃 (たまはばき) 刈り来鎌麿室の樹と棗が本とかき掃かむため 長意吉麿 16-3830

もも 桃・毛桃 バラ科

春の苑 (その) 紅にほふ桃の花下照る道に出で立つ少女 (おとめ) 大伴家持 19-4139

たちばな 橘・橘花・多知波奈・多知婆奈 ミカン科

橘の蔭履 (ふ) む路の八衢 (やちまた) に物をそ思ふ妹に逢はずで 三方沙彌 2-12

まつ 松・待・麻都

磐代 (いはしろ) の濱松が枝を引き結び眞幸くあればまた還り見む 有馬皇子 2-141

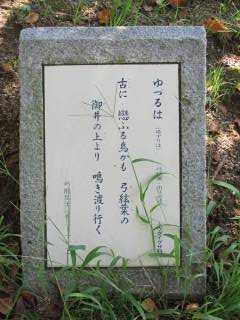

ゆづるは(ゆずりは) 弓弦葉・由豆流波

古に戀ふる鳥かも弓絃葉の御井の上より鳴き渡り行く 弓削皇子 2-111

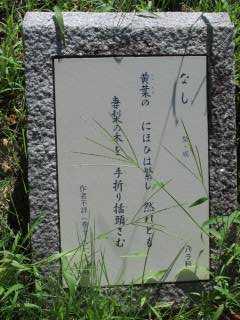

なし 梨・成 バラ科

黄葉 (もみちば) のにほひは繁し然れども妻梨の木を手折り挿頭 (かざ) さむ 10-2188

あしび(あせび) 馬酔木・馬酔・安之妣・安之婢 ツツジ科

磯のうへに生ふる馬酔木を手折らめど見すべき君がありと言はなくに 大来皇女 2-166

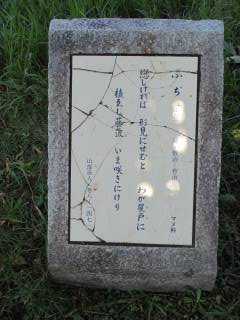

ふぢ(ふじ) 藤・敷治・布治 マメ科

戀しければ形見にせむとわが谷戸に植ゑし藤波いま咲きにけり 山部赤人 8-1471

庁屋のさらに西端にもう一つの遺跡への入口があります。

こちらで 「城陽市文化材案内図」 を見ました。

地図に番号が記されていて、右端に該当文化財の対応表がまとめてあります。

正道官衙遺跡を一通り見たあと、メインの入口に戻り、「史跡芝ヶ原古墳」(番号3)に向かいます。

つづく

補遺

正道官衙遺跡 :ウィキペディア

正道官衙遺 :「文化遺産オンライン」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都府城陽市 歴史散策 -1 久世神社・久世廃寺跡・久世小学校古墳ほか へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.