PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

11月9日(水)午後

目的は、宇治市源氏ミュージアムの企画記念講演会「女たちの源氏物語・宇治の橋姫」の聴講です。講師は国際基督教大学名誉教授のツベタナ・クリステワさんです。

『源氏物語』に織り込まれた様々な歌を抽出し、「なほうとまれぬ」と詠み込まれた歌における「あいまいさの文法」が生み出す絶妙な心理的効果についての指摘。その後、「露の光」の「露」、「月影」、「契り」、「限り」をキーワードにした『源氏物語』の世界の読み解き方は興味深いものでした。

この講演後、 JR「宇治駅」から文化センターまでの往路をいつものように引き返すのも面白味がないので、 ふと、折居台から直接、宇治川の畔に出られないか。歩いたことのない経路を試みることにしました。

文化センターは折居台の中央部から西寄りにあります。折居台は宇治川西岸の丘陵地に開けた住宅地です。折居台の幹線道路では住宅地への入口に近い場所に位置します。スマホの地図で位置関係と道路を見ると、いわば低山越えという感じで宇治川の畔に抜けられそうです。そこで、文化センターの正面側、折居台を通る幹線道路沿いに坂道を上り、丘陵地の頂上から北東寄りに下る形で抜けることにしました。

冒頭の景色は、丘陵地を下り始めた時に眺めた北東方向の景色 です。

舗装されてはいますが、途中でかなり急な坂道を下り、道沿いに進むます。

莵道小学校を示す道標と案内矢印板 が設置された分岐点 に出ました。

更に坂道を下っていくと、T字路です。後で地図を確認すると府道3号線に出たことになります。

道路の突き当たりには、府道沿いの歩道の傍に 地蔵堂 があります。 右写真の倉の方向に歩道を歩めば平等院の南辺を通り宇治川に出ます。

T字路の交差点から、 下ってきた坂道を眺めた景色

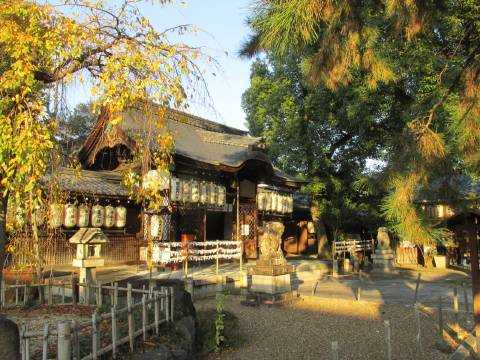

歩道を西に少し行けば、「縣 (あがた) 神社」 です。ちょっと立ち寄ってみました。

府道に面した正面の石鳥居 から境内地に入ります。平日の16時頃でした。

境内では人影を見ず静寂そもののでした。

石鳥居を潜ると参道の左側に手水舎があり 水槽には「縣井」と太い文字 が刻されています。

龍口から水が注がれています。

宇治銘木百選の「いちょう」 が見えます。

推定樹齢200年の巨木です。高さ25.0m、幹周273mと駒札に記されています。

参道の右側奧には社務所

参道の両側に配された狛犬像

唐破風屋根の獅子口と正面の門扉には、 桜の花が象られ ています。神紋なのでしょう。

拝所から眺めた社殿

祭神は木花開耶姫命 (このはなさくやひめのみこと) 。古代は縣の地にまつられた神社と考えられ、『蜻蛉日記』には「あがた院」と記されているとか。平等院の創建以降は鎮守社となり、寺と一体的になっていたそうです。 (資料1)

明治維新後の神仏分離令より前は、大津市の三井寺円満院の管理下にあったと言います。 (資料2)

拝所前から西方向の眺め 。 「木の花桜」 と呼ばれる枝垂れ桜の木があります。 (資料2)

傍に建立されている 句碑

涼風となり神宇治をみそなはす 土田克己(「幡の会」主宰者) (資料2)

句碑傍からの眺め

新町通に面した石鳥居

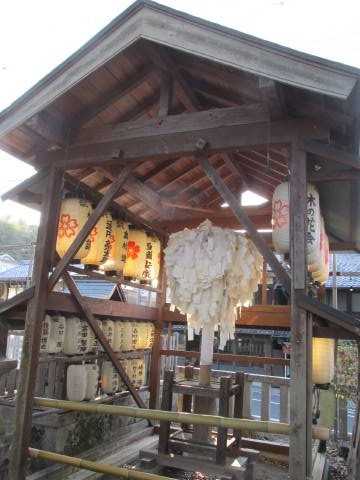

新町通側の石鳥居のすぐ近くに 「梵天 (ぼんてん) 」のモニュメント が建立されています。

その南隣りに建つ 「梵天奉納所」

その南隣りに建つ 「梵天奉納所」

「縣祭」 (6月5日)の時に、この梵天に神移しが行われ、 「梵天渡御」の神事 が行われています。 (資料2)

梵天奉納所の南側かつ手水舎の北西側に、境内社として 稲荷社 が勧請されています。

府道側の正面の石鳥居から北東側にこの「 大幣殿 (たいへいでん) 」があります。

6月8日の神事に使う 「大幣」を収める建物 です。 「大幣神事」 は、大幣を用い町の角々で「疫病」を祓う儀式を行い、最後に大幣を宇治橋から疫病とともに宇治川に流すという神事です。古代から伝承900年という歴史的な神事だそうです。 (資料2)

久々に縣神社の境内に立ち寄りました。

府道沿いの歩道を東に進み、平等院の南辺に沿って宇治川の方に向かいます。

南側にも、平等院拝観用の入口があります。こちらは府道3号線の南側に駐車場がありますので、マイカーや観光バスの団体観光客の出入口になっているようです。

通り過ごしてさらに東に進むと、左側に広い空間が広がり、

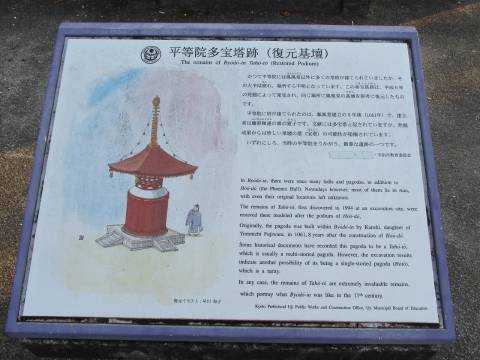

この 基壇 が見えます。

平等院多宝塔の復元基壇 です。今は平等院の敷地境界外になっています。

平成6年(1994)の発掘調査で発見され、同じ場所に鳳凰堂の基壇を参考に復元されました。鳳凰堂建立の8年後(1061年)、藤原寛子(賴道の娘)による建立で、文献には多宝塔と記されているとか。発掘調査の成果からは、単層の塔(宝塔)の可能性が指摘されているそうです。 (案内文より)

復元基壇を左方向に回り込むと、その先に 宇治川西岸の畔に抜ける道 があります。

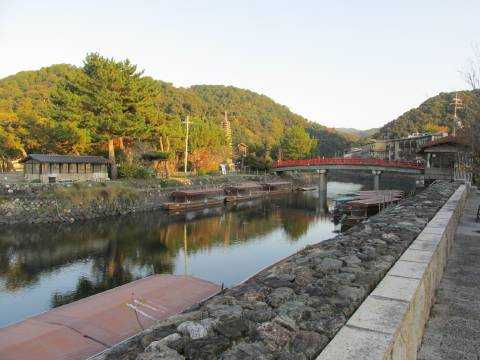

西岸沿いの道路に出ます。 宇治川中の橘島(左)と塔の島(右)とに架かる朱塗りの橋 が正面に見えます。 橘島は宇治公園に なっています。

宇治川下流方向 に目を転じれば、宇治橋が架かり、

上流方向を眺めれば 、塔の島に架かる橋や上流の山々が谷を形成しています。

塔の島に向かいます。

宇治川西岸と塔の島の間に架かるのは「 喜撰橋 」です。

わが庵は都のたつみしかぞ住む世をうぢ山と人はいふなり

「百人一首」に登場するこの歌で有名な 喜撰法師の名に由来する橋名 です。

この歌一首で後世に名を残したとされる謎めいた人物。本名、出自、履歴、生没年など一切不明と言います。

歌に出てくる「うぢ山(宇治山)」は現在「 喜撰山 」と称されています。私ははるか昔に、ハイキングで一度登ったことがあります。

「この歌もまさに、自分に対する世間の無責任な憶測を、洒落をまじえて皮肉ったものだ」 (資料3) という点がおもしろいのでしょう。言葉をダブルミーニングとして使い、この一首から対照的な理解を生み出すという言葉遊びの巧みさの代表例のような歌。

余談です。

冒頭の講演会で、ツベタナ・クリステワ先生の講演で最初に聴いた『源氏物語』の藤壺の歌をご紹介しておきましょう。

袖濡るる露のゆかりと思ふにもなほうとまれぬやまと撫子 (藤壺)

こちらは掛詞ではなく、 「ぬ」という助動詞の使い方の読み解き でした。

「うとまる」は「疎まれる」。この歌の「疎まれぬ」の「ぬ」は、打ち消しと完了の両方の意味として、文法的には成立するという説明でした。「疎ましく思わない」と「疎ましくおもう」の両方の意味でこの歌の解釈が成立するというのです。

正反対の解釈ができる! 光源氏に対する藤壺の思いは如何に??

私には新鮮な読み解きを拝聴できた思いでした。

和歌っておもしろいんですね。

元に戻ります。

喜撰橋の上から、宇治川上流を眺めた景色 です。紅葉の美しさはもう少し先になりそう。

東岸に渡ったら、上流方向に向かい、興聖寺の参道に立ち寄ってみようかと思ったのですが、今回はやめました。紅葉が綺麗さには今一歩かな・・・・との思いから。

下流側の眺め です。塔の島と西岸の間には、 遊覧船 を 舫ってあります。

西岸側に見える建物が、遊覧船の乗り場 。鵜飼の季節の遊覧もここが受付所。

塔の島に渡れば、まずはこの高く聳える 「浮島十三重塔」 (国重文) です。

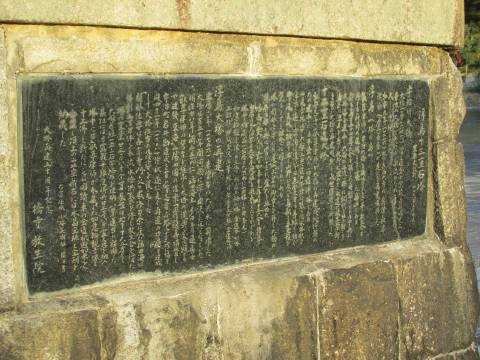

台座には、 「浮島十三重石塔」と題した碑文 が嵌め込まれています。文末には、「橋寺放生院」と記されています。碑文は、「宇治川大橋」「浮島(塔の島)」「十三重石造大塔」「浮島大塔の再建」という見出しのもとに説明されています。

塔の島に行かれたら、実物の碑文をお読みください。

この大塔は、 南都西大寺律宗の高僧叡尊が建立した層塔 です。中世石塔としては国内最大規模のもので、 高さ15.2m だそうです。

叡尊は、慈善事業の展開の一つとして新宇治橋を完成させるという事業を興すとともに、宇治橋周辺での殺生禁断という信仰上の宿願を推し進めたと言います。この二願が達成されたのを機に、この記念塔を建立したのだそうです。 (資料1)

人々にとって宇治橋の完成は大喜びだったでしょうが、殺生禁断に対して、ここで猟を生業としていた人々はどのように受けとめたのでしょうね。信仰上から素直に受け入れたのでしょうか。はた迷惑に感じたかも・・・・。生きる手段を取り上げられることにもつながるのだから・・・。当時の名もなき民衆側の思いは記録に残っているのでしょうか?

この大塔、 1756年の未曾有の大洪水で崩壊して、河底に埋没 したままになったそうです。明治38年に大塔復興の動きが始まり、 明治41年(1908)仲秋に再建 されるに至りました。 (碑文より)

塔身には、金剛界四仏の種字(梵字)が刻まれています 。

金剛界四仏とは、阿弥陀如来(西)、宝生如来(南)、阿閦如来(東)、不空成就如来(北)を言います。

塔の島を少し眺めて、先に進むことに・・・・。

つづく

参照資料

1)『京都府の歴史散歩 下』 京都府歴史遺産研究会編 山川出版社 p71

2) あがた神社 ホームページ

3)『こんなに面白かった「百人一首」』 吉海直人 PHP文庫 p45

補遺

世界遺産 平等院 ホームページ

宇治川遊覧 :「miru-navi 全国観るなび」

宇治川刊行通船 :「喜撰茶屋」

喜撰 :ウィキペディア

叡尊 :ウィキペディア

宗祖 興正菩薩叡尊上人 :「西大寺」

3. 両界曼荼羅 「曼荼羅のおしえ」(小林暢善)

ツベタナ・クリステワ :ウィキペディア

本学のツベタナ・クリステワ名誉教授が古典の日文化基金賞を受賞 :「国際基督教大学」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

探訪 宇治市 講演会聴講後の帰路は違った経路にて -2 塔の島から京阪電車宇治駅へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.