PR

サイド自由欄

お仕事のご依頼は

nagatoraman@nifty.com

「永嶋 信晴」までお気軽にお問い合わせください!

コメント新着

こんにちは。

本日は、新刊 「 おもしろ歴史ウォーキング 相模・伊豆国編

」からのネタです。

今回、ご紹介するのは、第2章の『 源頼朝の蛭ヶ小島、北条早雲の韮山城、江川太郎左衛門の江川邸がセットで楽しめる韮山を歩く 静岡県伊豆の国市 』。

諸事情があって、冒頭の部分だけですが…。

すべての記事は、 こちら ですよ。

是非、本書もご覧いただければ幸いです。

ちなみに記事は、 2019 年 1 月に行った時のもの。当時はもちろん新型コロナウイルスもなく、富士山の絶景も見事でした。

取材した頃のように、何の心配もなく出歩ける日が返ってくることを祈っています。

1.源頼朝と鎌倉北条氏、後北条氏発展の舞台になった韮山

今回は、鎌倉、戦国、そして近世の世界遺産などの歴史アイテムが満載の場所を歩きます。そこは、静岡県伊豆の国市。

歴史好きにとっては、伊豆の国市よりも、韮山と言ったほうがピンとくるかもしれませぬ。北条早雲が伊豆の国を平定し、関東へ進出する拠点となった韮山城を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

今回、行ってみようと思ったキッカケも、伊東潤著「虚けの舞」という本を読んで韮山城に興味が湧いたからです。その本の中では、秀吉の小田原征伐における韮山城の籠城戦の様子が詳細に描かれていました。

特に、本の中には、韮山城の詳細な縄張り図とともに、周辺の砦群の配置まで掲載されているのですよ。息詰まる攻防を、縄張り図と照らし合わせながら戦術を確認しながら読む醍醐味を満喫することができました。

小説で攻城戦を読んでしまうと、どうしてもこの目で現地を確認たくなるのが城好きの性。

…ということで、 1

月末の寒い日、伊豆箱根鉄道の韮山駅へ降り立ちました。オフシーズンで、駅は閑散としており、観光客は一人も見かけませぬ。

駅の柱には、「韮山反射炉」のマーキングがあります。世界遺産なので、観光客は皆、車やバスを利用して、そちらへ行っているのかもしれないと思うのでした。

しかし、歴史好きにとっては、韮山駅周辺にも、興味深い歴史スポットはたくさんあるのですけどね。

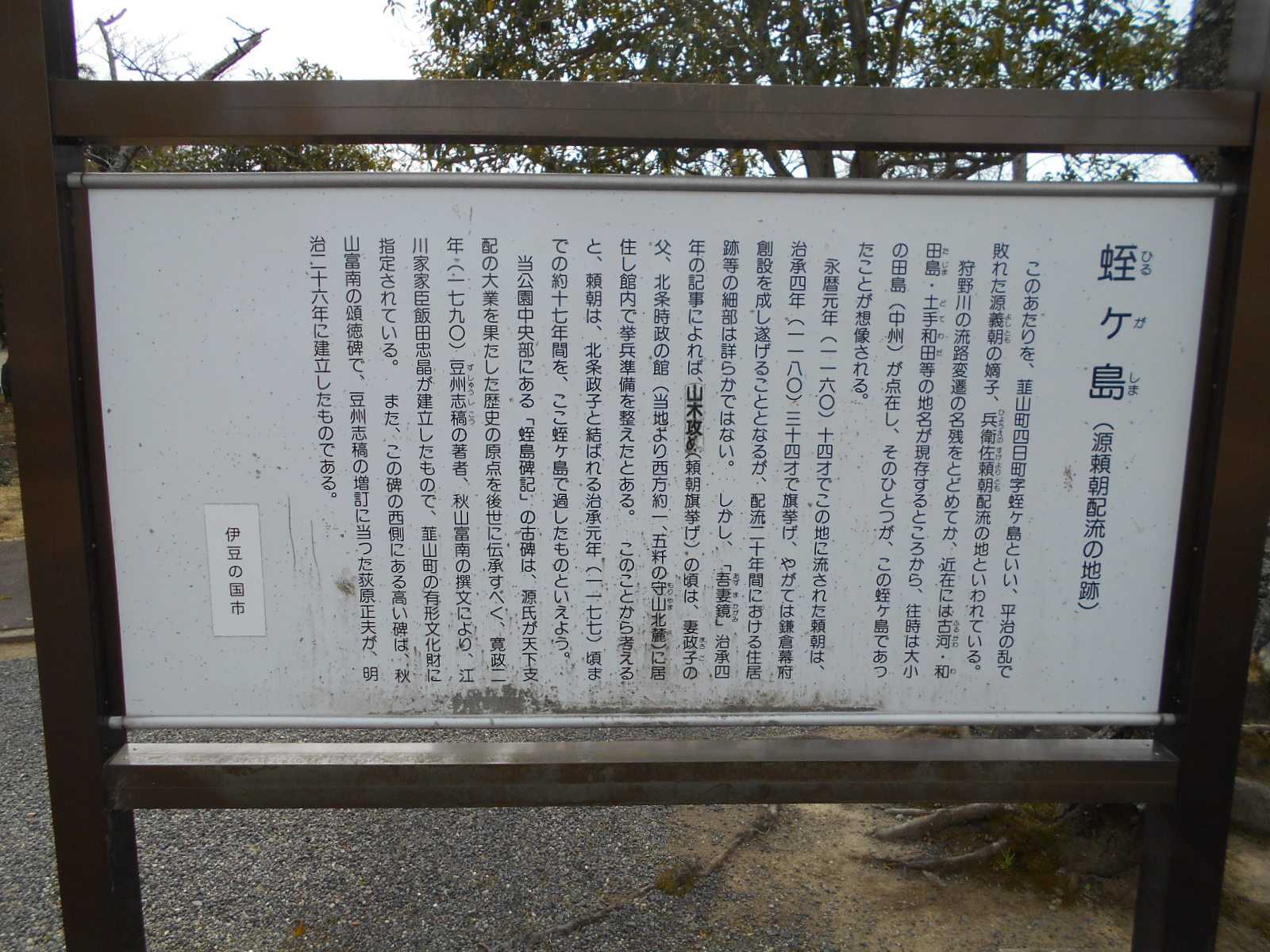

2.源頼朝が配流された場所と伝わる 蛭ヶ小島

駅前には、独特な形をしたモニュメントがありました。この形状は、韮山反射炉を表しているのでしょうね。

さらに歩くと、洋風にも和風にも見える面白い建物があります。

ここは、伊豆の国市韮山文化センター。大ホールや映像ホール、研修室やアトリエ、韮山図書館などを備える複合施設らしい。

別名、韮山時代劇場とも呼ばれているそうですね。桟敷席もある約 500 人収容も大ホールがあるそうだから、ここで時代劇なども上演されるのでしょうか。

ここは、源頼朝と北条政子が出会った場所でもあるので、ロミオとジュリエットみたいな歴史劇が見られたら面白いなと思いました。個人的には、北条早雲主演、司馬遼太郎原作の「箱根の坂」がいいですが…。

そんなことを考えながら、駅前から東に伸びる道路を歩いていきます。それにしても、誰も歩いている人がいないですな。

少し心細くなって、横を見ると、巨大な富士山が出迎えてくれました。

千人の人たちから歓迎された気分になりますね。すっかり元気を取り戻して歩いていくと、右手に小公園が現れました。その公園には、二人の若い男女の銅像があります。

これは、言うまでもなく、源頼朝と北条政子の像ですな。すると、ここが蛭ヶ小島ですか。

14

歳から 20

年ほど過ごした場所。小島とありますが、いわゆる海の中にある島ではなく、狩野川の中洲や湿田のなかの高台だったと言われているらしい。

当時、狩野川は洪水のたびに氾濫し、いくつかの中洲があったとのこと。蛭ヶ島はそういった中洲の一つで、蛭が多く生息する湿地帯だったそうです。

ただ、頼朝の流刑地を特定する当時の歴史書の記述はなく、後世の発掘調査でも場所の特定はできていないのですか。

いずれにしても、頼朝は、快適な場所には住んでいなかったようで。こんな過酷な環境で、若い頼朝は、読経や写経などを行い、静かな日々を過ごしていたのですね。

それでも、監視役の北条氏の娘政子と、どう出会って恋に落ちたのか。やっぱり、韮山時代劇場で、韮山バージョンのロミオとジュリエットを見たいと思ったのでした。

3. 3 千 6 百の兵力で、 4 万 4 千の豊臣方の攻撃に約 100 日間持ちこたえる

さて、蛭ヶ島公園を出て、いよいよ本日のトリプル主演のひとつ、韮山城跡に向かいます。

韮山中学と市立体育館に挟まれた道を通り、直角に曲がって中学の横の小道を歩いていくと、次第に標高が上がっていきます。戦国の城は、高台に築かれていることがほとんど。坂を上るときはいつも、城を攻めるのだという高揚感に満たされますね。

ところが、そのまま城内に入るのではなく、広々とした池が目の前に現れました。地図を見ると、城池親水公園とあります。

当然、韮山城の現役時代は堀として活用されていたのでしょう。今は単独の池として存在していますが、当時は、韮山城があった山を、ぐるっと取り囲むように水堀があったそうです。

左手の山は、どこも切り立った崖。

どこから登るのだろうと少し不安になった頃、階段が現れました。

ほっとして、手元の縄張り図を見ると、本丸から三の丸の近くまで、下の道を歩かされたことになります。戦国時代なら、頭上から攻撃されて、もうすでに戦死していたはず。

これが本来の登城口なのかわかりませんが、入場する前から難攻不落さが伝わってきました。

急斜面を登ると、右手にテニスコートになっている広い広場があります。ここは、かつて韮山城の三の丸があった場所らしい。城内で最も広い平場で、幅が 40

メートル、長さが 100

メートルくらいあるでしょうか。

入口付近の土塁の高さや枡形の痕跡などもあり、当時もここに虎口すなわち入城口があったのかもしれないと思いました。

韮山城は、今立っている龍城山に本城があり、その周辺の山岳地帯に付け城が設けられています。広い地域にわたって防御する体制を作ることで、豊臣方の大軍を迎え撃ったのでしょう。

それでも、たった 3 千 6 百の兵力で、 4 万 4 千の豊臣方の攻撃に約 100 日間も持ちこたえたのですか。

その辺りの攻防戦の様子は、前述の「虚けの舞」という本の中に詳しく描かれています。近くの天ヶ岳や江川、土手和田などの砦群にも遺構があるそうですが、とても 1 日では周り切れませぬ。

その分、韮山城の本城の魅力を余すところなく吸収しようと、武者震いするのでした。

4.戦国時代とともに生き、その終わりとともに終焉を迎えた韮山城

本城のある龍城山は、南北約 400 メートル、東西約 100 メートルの大きさ。その細長い尾根が、空堀によって、 5 つの曲輪に分けられています。

室町時代後期に、北条早雲の関東経略の拠点として整備され、その後も伊豆支配の拠点となっていたのですね。もちろん、当時は早雲とは言われていませんでしたが、伊勢盛時よりイメージしやすいので、この後も北条早雲と記載させていただきます。

韮山城は、後北条氏が支配する前から城として存在していたらしい。それ以前は、堀越公方の家臣の城があったと言われているそうです。

城が現在のような規模になったのは、北条早雲が整備したからで、早雲は、小田原城を奪取したあとも、ここ韮山を居城にしていたのですね。

やがて名将・北条氏康の四男・氏規が城主となり、小田原征伐の際の籠城戦を行うのでした。

戦国時代の始まりと終わりはいつかというのは、諸説あります。その中に、北条早雲が戦国の始まりに関与し、小田原征伐が戦国の終わりとする説がありました。その説を採用するなら、韮山城は、その両者が関係していることになりますね。

ちなみに、後北条氏と入れ替わる形で関東に入った徳川家康は、家臣の内藤信成を韮山城主としますが、 1601 年、彼の転封に伴い廃城となったらしい。

5.戦国の城の迫力を今に伝える土塁と急斜面

韮山城の基本的な知識を手に入れたところで、いよいよ攻城戦に突入です。城のある丘陵は、北から南に、三の丸、権現曲輪、二の丸、本丸、伝塩蔵へと続いています。

三の丸は、テニスコートがあるから見学はパスして、そこから少し登ったところにある権現曲輪へ。

権現曲輪の名前の由来は、熊野権現を祀る熊野神社があるからでしょうね。周りを土塁で囲まれている曲輪で、独立している雰囲気。当時はどんな施設があったのかとイメージが膨らみます。

権現曲輪の上には二の丸があるのですが、そこまではかなりの標高差。神社の境内に、巨大な富士塚があるような錯覚にとらわれてしまいました。

二の丸へ向かう道は、狭くて急です。上を見上げると、二の丸を守る兵からは丸見えの状態。矢が飛んで来たらひとたまりもないと鳥肌が立ちます。

急斜面を登ると、低い土塁に囲まれた二の丸が現れました。

戦国の城だけあって、あまり広くないような。江戸時代の城の二の丸には御殿がありますが、小ぶりの建物を一つ作るくらいの余裕しかありませぬ。

城主や家族が日常的に暮らせるような広さはないですが、眺望は素晴らしい。

眼下には韮山高校の広い校庭、遠くには富士山を見ることができます。

現在の韮山高校がある場所には、御座敷と呼ばれる部分があったそうです。二重に堀が巡らされていたそうで、厳重に警護された城主の館があったのかも。

北条早雲の居館があったという伝承もあるらしいですね。

だとしたら、最高の勉学環境ですよ。北条早雲の館跡で勉強できるなんて。個人的には、関東で一番幸せな高校生活を送れるのではないかと感じたのでした。

6.富士山の絶景を独り占めできる韮山城の本丸

二の丸から一段高い場所にあるのが本丸。そこに至るまでには土塁と堀切があり、虎口も確認することができます。

本丸へは、またしても急斜面を登るのですな。

ここからは、さらに見事な富士の絶景を眺めることができました。

風景に見とれていたら、足を滑らせそうに…。下は絶壁で、転げ落ちたら大ケガは必至です。

(以下、 「 おもしろ歴史ウォーキング 相模・伊豆国編 」 に続く)

このあと、韮山城の本丸へ。本丸は、直径 20 メートルほどの狭いスペース。豊臣との戦いで、北条氏規はどこで指揮をしたのだろうと思いましたね。

本丸から先には細い尾根道が続いており、尾根の上を綱渡りする気分で先に進むと、複雑な地形が現れます。

伝塩蔵とありますが、自分なりの解釈を加えながら歩くのは楽しかったです。

次に向かったのは、江川邸。

江戸幕府の直轄地であった伊豆・駿河・相模の統治を任された 江川太郎左衛門 の住居であり、韮山役所もここにあったらしい。

始めて訪れたのに既視感があったのは、大河ドラマ「篤姫」「西郷どん」や「JIN-仁」などのロケに使われた場所だったのですな。

国指定重要文化財に指定されている主屋をたっぷりと見学しました。日本で最初にパンが焼かれた場所だそうで、復元された窯は必見ですよ。

伊豆国の歴史ウォーキングの醍醐味が味わえる続きは、是非、こちらをご覧いただければ幸いです。

「

おもしろ歴史ウォーキング

相模・伊豆国編

」

(参考)

目次より

第1章 和泉川沿いに点在する鎌倉時代の武将・泉小次郎の遺跡と横浜市内で唯一残る製糸場を歩く 神奈川県横浜市

1.泉区の名に恥じない、駅前に広がる地蔵原の水辺風景

2.執権北条氏の打倒を図った泉小次郎ゆかりの須賀神社と長福寺

3.鎌倉時代の館か、南北朝時代の城かで迷う中和田城

4.「手づくり郷土賞」受賞の和泉川親水広場と心癒される神社仏閣めぐり

5.横浜市内で唯一残る製糸関連の遺構と ♪ 森と泉に~囲まれた天王森泉公園

6.境川における東泉寺・琴平神社の深い関係と富士塚城跡の謎

第2章 源頼朝の蛭ヶ小島、北条早雲の韮山城、江川太郎左衛門の江川邸がセットで楽しめる韮山を歩く 静岡県伊豆の国市

1.源頼朝と鎌倉北条氏、後北条氏発展の舞台になった韮山

2.源頼朝が配流された場所と伝わる蛭ヶ小島

3. 3 千 6 百の兵力で、 4 万 4 千の豊臣方の攻撃に約 100 日間持ちこたえる

4.戦国時代とともに生き、その終わりとともに終焉を迎えた韮山城

5.戦国の城の迫力を今に伝える土塁と急斜面

6.富士山の絶景を独り占めできる韮山城の本丸

7.お台場の築造に大きな役割を果たした江川太郎左衛門

8.大河ドラマ「篤姫」「西郷どん」や「JIN-仁」などのロケに使われた江川邸

第3章 世界文化遺産・韮山反射炉とそれに匹敵する観光スポットに育つことを期待したい伝堀越御所、北条氏邸 静岡県伊豆の国市

1.頭を空っぽにしながらでも楽しめる担庵公思索の道

2.「世界文化遺産・明治日本の産業革命遺産」として東日本で貴重な韮山反射炉

3.実際に鋳鉄の溶解が行われた反射炉としては、世界で唯一現存する遺構

4.北条時政建立の願成就院は、運慶作の国宝仏を所蔵

5.「箱根の坂」や「里見八犬伝」に登場する堀越公方の御所があったとされる場所

6.意味深な溝や石が点在する北条氏邸跡

7.北条氏邸の跡に建つ、北条一族の菩提を弔う寺院・円成寺の跡

第4章 古代から近世の歴史スポットが満載! 歴史散歩の王道が満喫できるウォーキングコース 神奈川県川崎市

1.古代と中世の歴史スポットがいっぱいのウォーキングコース

2.7世紀末に創建されたと推定される関東の正倉院・影向寺

3.古代橘樹郡の役所跡に作られた眺望の良い古代の丘緑地

4.弟橘媛伝説と古事記との関連が興味深い子母口富士見台古墳

5.川崎の内陸部まで海が広がっていたことを示す子母口貝塚

6.思わず血圧が上がる江戸時代の領主の暴挙と癒しの「農の景色」

7.土塁か、古墳か、人によって見え方が違う井田城跡

第5章 三島駅前の観光スポット・楽寿園は、装飾絵画で彩られた建物と絶景の溶岩庭園が素晴らしい 静岡県三島市

1.かつて伊豆国の国府が置かれた三島市

2.三島駅徒歩 3 分で、観光客のさまざまなニーズに対応できる楽寿園

3.国の天然記念物および名勝に指定されている絶景の庭園

4.旧東海道を両側から扼するために作られた山中城

5.城が未完成のまま豊臣の大軍を迎え、多くの武将が壮絶な戦死を遂げる

6.ダブルボギー確実の岱崎出丸の巨大な畝堀

第6章 ビジュアルでは、石垣の城に負けない土の城・山中城と伊豆国の一宮・三嶋大社を歩く 静岡県三島市

1.豊臣の大軍と激闘が行われた日本百名城・山中城

2.ビジュアルで石垣の城に負けない、山中城の畝堀と障子堀

3.豊臣軍との攻防戦時の様子が気になる西の丸

4.傾斜地にある二の丸と二段構造になっている本丸

5.厳重に守られ、本丸より標高の高い場所にある北の丸

6.半日で落城した山中城と百日持ちこたえた韮山城の要害度に関する一考察

7.伊豆国一宮・三嶋大社と水辺の景観が美しい白滝公園

第7章 歴史スポットは相模国分寺跡だけじゃない! 巨大古墳に中世の武士の館跡がてんこ盛りの海老名を歩く 神奈川県海老名市

1.七重塔がそびえたつ海老名中央公園

2.船つなぎ用の杭が育った伝説がある海老名の大ケヤキ

3.歴史好きがスルーするのはもったいない、ひさご塚古墳と浜田歴史公園

4.全国的に珍しい建物の配置があったという相模国分寺跡

5.京都の東寺の五重塔より高い七重塔があった

6.大正 7 年に作られた村役場庁舎を活かした郷土資料館がある

7.パンダとネギでも注目を集めた相模国最古級の有鹿神社

第8章 戦国の城ファン必見の深見城と緑深い水源地を中心に広がる泉の森公園をめぐる旅 神奈川県大和市

1.大和市のネーミングと銀行合併の意外な関係

2.明確な遺構が残るものの、資料が少ない謎の城・深見城

3.当時の縄張りをイメージできる戦国ファンにとって貴重な城

4.日本の原風景とエキゾチックな橋のコラボが魅力の泉の森公園

5.古民家の間取りの変化が理解できる大和市郷土民家園

第9章 戦国関東のスーパースター太田道灌、北条早雲にかかわる大城郭・大庭城を歩く 神奈川県藤沢市

1.ゴージャスなススキの群落に出会える引地川親水公園

2.後北条氏の城の特徴?が気になる裏門公園

3.縄文時代から、人々の生活の舞台であった大庭城

4.いったい誰が、こんな大城郭を作ったのか

5.大庭城にまつわる悲しい伝説が残る舟地蔵

6.もうひとつの大庭神社と裏山に大庭景親の居館があったと伝わる宗賢院

7.はるか彼方に江ノ島の絶景が見える伊勢山公園

-

歴史ファン必見の観光スポットが満載! … 2023年01月12日

-

武蔵国トップの古墳があるさきたま古墳群… 2022年03月05日

-

のぼうの城・忍城の痕跡と市内随一の桜の… 2022年02月12日