PR

X

Free Space

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(0)映画 Cinema

(233)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube

(270)TVラジオ番組 television & radio programs

(405)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad

(158)外国語学習 Studying Foreign Language

(67)花 Flowers

(331)グルメ Gourmet

(206)介護 Nursery Care

(20)中高年の資格取得Qualification for middle

(15)散歩 Taking a walk

(56)くらしの豆知識 Trivia in daily life

(128)フィットネスクラブ Fitness Club

(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath

(10)旅行 Travel

(99)読書 Reading

(55)健康 Health

(48)絵画 Picture

(25)Japanese TV Drama with English

(2)季節

(32)災害

(34)ナンチャッテ経済学・ファイナンス

(92)リンク修正、内容追加

(189)政治

(156)宗教

(126)写真

(27)グリーティング

(47)人生

(20)科学

(17)ダイエット

(7)少子・高齢化社会

(11)生き物 creatures

(5)月と星空

(26)不動産

(2)演劇

(1)Comments

コレ、いいかも☆

natsu。さん

ハワイアン生活 … hayatoman20さん

NO COLOR NO LIFE! N… color&designさん

芦田晋作の三文レビ… 芦田晋作の三文レビューさん

ハワイアン生活 … hayatoman20さん

NO COLOR NO LIFE! N… color&designさん

芦田晋作の三文レビ… 芦田晋作の三文レビューさん

Freepage List

テーマ: 気になるテレビ番組(2918)

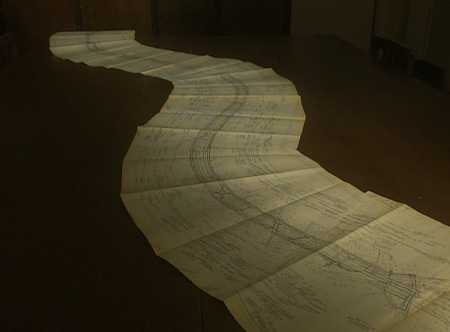

今回は日本初の高速道路の名神高速のお話です。小学生の頃切手集めをしていましたが、名神高速開通の記念切手は値上がりもせず地味に1枚保有していたように思います。当時なんでこの切手が発行されたかわかりませんでしたが、日本初だったからと今、わかりました。何事も最初がいちばん大変ですがこのおかげで日本の高速道路網が始まったと考えれば貴重な一歩だと思います。

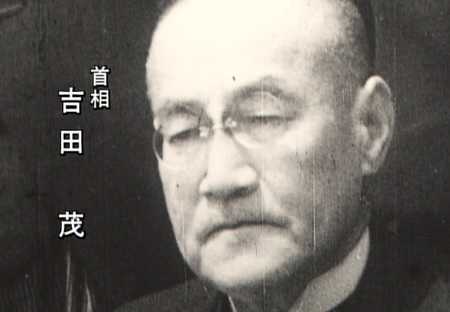

1952年サンフランシスコ平和条約のため渡米した吉田首相が米国のハイウェイに感動して日本にも作るよう命じて計画が動き出しました。財政がひっ迫する中で予算が確保できないため、世界銀行からお金を借りました。建設省の方はドイツのアウトバーンのような道路を作り、高技術の製品や、農産物の物流を活発化させて経済を発展させたいと考えていたようです。

狭い日本の国土を高速道路で分断しないよう7mの盛り土をしました。盛り土の下に穴を開けて一般道を通したそうです。

アスファルトをはじめて高速道路建設に使ったので、担当者は材料の配合に苦労したそうです。

一番の難所は天王山トンネル。掘った穴を支えるためにU字型H型鋼がこのときはじめて開発されました。

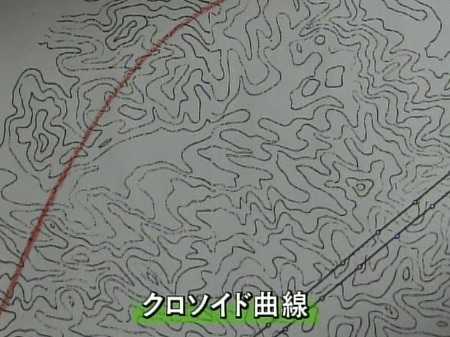

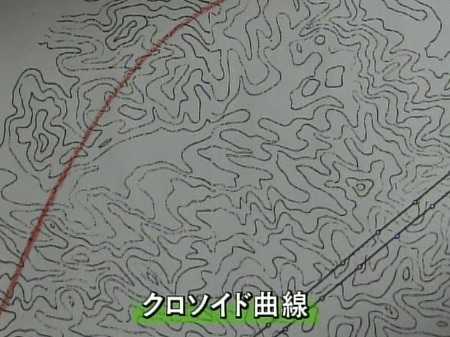

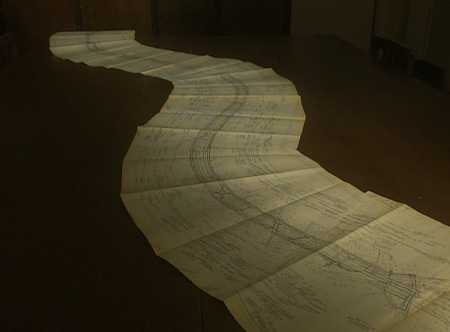

アウトバーンで使われたクロソイド曲線が、ドイツ人技術者によってもたらされました。日本側は当初距離を節約するためにまっすぐな道路にしようとしていたそうです。クロソイド曲線を使った曲線の道路は適度に眠気覚ましにもなると番組で言っていましたが、昔同じことを父から教えてもらったことを今でも覚えています。

完成した道路はきれいで、建設時の苦労を感じさせない出来栄えです。

■参考リンク

NHKプロジェクトX:日本初のハイウエー 勝負は天王山 注:名神高速

1963年に誕生した日本初のハイウェー、名神高速道路は、日本の高度経済成長の大動脈となった。その影には、未知の道路建設に手探りで挑んだ技術者たちの姿があった。

Wikipedia:名神高速道路

高速道路ナンバリングにおける路線番号は東名高速道路ともに「E1」が割り振られている[2]。

Wikipedia:クロソイド曲線

クロソイド曲線(クロソイドきょくせん、英: clothoid curve)とは緩和曲線の一種である[1]。 「クロソイド」という名は、人間の運命の糸を紡ぐとされるギリシア神話の女神クローソーに由来するもので、イタリアの数学者アーネスト・チェザロによって名付けられた[2]。光学分野においては、同曲線はオイラー螺旋(オイラーらせん)やコルニュ螺旋(コルニュらせん)とも呼ばれる。

実用例

道路・線路

例えば、自動車の運転において、運転者が一定の走行速度で、ハンドルを一定の角速度で回していった場合に自動車が走行した軌跡はクロソイド曲線を描く[3]。もし、直線の道路に円弧状のそれが直接接続されると、その地点で曲率半径の変化に不連続が生じて、自動車ならば急なハンドル操作を、自動二輪車ならば車体の急な倒し込みを、それぞれ行わなければ円周上を辿れない。すなわち、躍度の急増で、乗員や積み荷が危険に曝される。そのために、直線と円弧とを繋ぐ中間にクロソイド曲線等の緩和曲線が挿入される。この緩和曲線に沿って、運転者に取って好ましい、ハンドルを滑らかに等速回転する運転操作を行えば、自動車走行路線長の最短を通り、2次微分連続(�2{\displaystyle C^{2}}連続)で変曲点のない一定の曲率の線上を、回転揺れなく走行できる。つまり、クロソイド曲線とは、慣性航法の理想軌道上を走行する、消費エネルギーを最小にする経路である。既述の通り、クロソイド曲線は容易なハンドル操作のために道路等に利用されているが、クロソイド曲線の区間が短過ぎると、これも運転者に無理なそれを強いることになってしまう[3]。安全なハンドル操作のためには、クロソイド曲線区間の走行時間が3秒以上とならなければならない[3]。

クロソイド曲線は、ドイツの第一次世界大戦後の復興の象徴となるアウトバーン建設で、総監督を務めたフリッツ・トートによって道路線形として世界で最初に採用された。日本においては、同曲線は1952年に国道17号の三国峠付近の区間を改良する際に初めて導入された[4]。

この峠の群馬県側には記念碑『クロソイド曲線碑』が建てられている[5][6]。

国道17号沿いに設置されたクロソイド曲線碑(2016年5月撮影)

クロソイド曲線が日本の道路に本格的に採用され始めたのは、フリッツ・トートが監督したアウトバーンの建設に従事していた経歴を持ち、世界銀行の提案が発端となって名神高速道路建設の技術顧問として来日滞在したフランツ・クサーヴァー・ドルシュによる平面線形の主要線形要素における採用が契機である[7][8]。その後は、同曲線は、道路のみならず、曲率半径の小さい地下鉄等に用いられている。なお、在来線には3次放物線が、新幹線には半波長正弦逓減曲線が、それぞれ用いられている[1]。

1952年サンフランシスコ平和条約のため渡米した吉田首相が米国のハイウェイに感動して日本にも作るよう命じて計画が動き出しました。財政がひっ迫する中で予算が確保できないため、世界銀行からお金を借りました。建設省の方はドイツのアウトバーンのような道路を作り、高技術の製品や、農産物の物流を活発化させて経済を発展させたいと考えていたようです。

狭い日本の国土を高速道路で分断しないよう7mの盛り土をしました。盛り土の下に穴を開けて一般道を通したそうです。

アスファルトをはじめて高速道路建設に使ったので、担当者は材料の配合に苦労したそうです。

一番の難所は天王山トンネル。掘った穴を支えるためにU字型H型鋼がこのときはじめて開発されました。

アウトバーンで使われたクロソイド曲線が、ドイツ人技術者によってもたらされました。日本側は当初距離を節約するためにまっすぐな道路にしようとしていたそうです。クロソイド曲線を使った曲線の道路は適度に眠気覚ましにもなると番組で言っていましたが、昔同じことを父から教えてもらったことを今でも覚えています。

完成した道路はきれいで、建設時の苦労を感じさせない出来栄えです。

■参考リンク

NHKプロジェクトX:日本初のハイウエー 勝負は天王山 注:名神高速

1963年に誕生した日本初のハイウェー、名神高速道路は、日本の高度経済成長の大動脈となった。その影には、未知の道路建設に手探りで挑んだ技術者たちの姿があった。

Wikipedia:名神高速道路

高速道路ナンバリングにおける路線番号は東名高速道路ともに「E1」が割り振られている[2]。

Wikipedia:クロソイド曲線

クロソイド曲線(クロソイドきょくせん、英: clothoid curve)とは緩和曲線の一種である[1]。 「クロソイド」という名は、人間の運命の糸を紡ぐとされるギリシア神話の女神クローソーに由来するもので、イタリアの数学者アーネスト・チェザロによって名付けられた[2]。光学分野においては、同曲線はオイラー螺旋(オイラーらせん)やコルニュ螺旋(コルニュらせん)とも呼ばれる。

実用例

道路・線路

例えば、自動車の運転において、運転者が一定の走行速度で、ハンドルを一定の角速度で回していった場合に自動車が走行した軌跡はクロソイド曲線を描く[3]。もし、直線の道路に円弧状のそれが直接接続されると、その地点で曲率半径の変化に不連続が生じて、自動車ならば急なハンドル操作を、自動二輪車ならば車体の急な倒し込みを、それぞれ行わなければ円周上を辿れない。すなわち、躍度の急増で、乗員や積み荷が危険に曝される。そのために、直線と円弧とを繋ぐ中間にクロソイド曲線等の緩和曲線が挿入される。この緩和曲線に沿って、運転者に取って好ましい、ハンドルを滑らかに等速回転する運転操作を行えば、自動車走行路線長の最短を通り、2次微分連続(�2{\displaystyle C^{2}}連続)で変曲点のない一定の曲率の線上を、回転揺れなく走行できる。つまり、クロソイド曲線とは、慣性航法の理想軌道上を走行する、消費エネルギーを最小にする経路である。既述の通り、クロソイド曲線は容易なハンドル操作のために道路等に利用されているが、クロソイド曲線の区間が短過ぎると、これも運転者に無理なそれを強いることになってしまう[3]。安全なハンドル操作のためには、クロソイド曲線区間の走行時間が3秒以上とならなければならない[3]。

クロソイド曲線は、ドイツの第一次世界大戦後の復興の象徴となるアウトバーン建設で、総監督を務めたフリッツ・トートによって道路線形として世界で最初に採用された。日本においては、同曲線は1952年に国道17号の三国峠付近の区間を改良する際に初めて導入された[4]。

この峠の群馬県側には記念碑『クロソイド曲線碑』が建てられている[5][6]。

国道17号沿いに設置されたクロソイド曲線碑(2016年5月撮影)

クロソイド曲線が日本の道路に本格的に採用され始めたのは、フリッツ・トートが監督したアウトバーンの建設に従事していた経歴を持ち、世界銀行の提案が発端となって名神高速道路建設の技術顧問として来日滞在したフランツ・クサーヴァー・ドルシュによる平面線形の主要線形要素における採用が契機である[7][8]。その後は、同曲線は、道路のみならず、曲率半径の小さい地下鉄等に用いられている。なお、在来線には3次放物線が、新幹線には半波長正弦逓減曲線が、それぞれ用いられている[1]。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.05.26 22:21:51

[TVラジオ番組 television & radio programs] カテゴリの最新記事

-

9/21NHK新プロジェクトX:小惑星探査機はや… 2024.09.26

-

長島監督辞任(1980.10.21)と再就任(199… 2024.09.22

-

ズームイン!!朝!(日本テレビ:1979.3.5-2… 2024.09.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.