PR

X

Free Space

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(0)映画 Cinema

(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube

(268)TVラジオ番組 television & radio programs

(375)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad

(148)外国語学習 Studying Foreign Language

(67)花 Flowers

(329)グルメ Gourmet

(204)介護 Nursery Care

(20)中高年の資格取得Qualification for middle

(15)散歩 Taking a walk

(51)くらしの豆知識 Trivia in daily life

(121)フィットネスクラブ Fitness Club

(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath

(10)旅行 Travel

(88)読書 Reading

(54)健康 Health

(44)絵画 Picture

(25)Japanese TV Drama with English

(2)季節

(32)災害

(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス

(88)リンク修正、内容追加

(180)政治

(156)宗教

(121)写真

(27)グリーティング

(45)人生

(19)科学

(17)ダイエット

(7)少子・高齢化社会

(11)生き物 creatures

(5)月と星空

(26)不動産

(2)演劇

(1)Comments

Freepage List

テーマ: 気になるテレビ番組(2887)

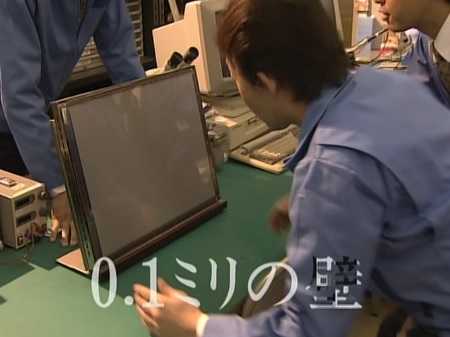

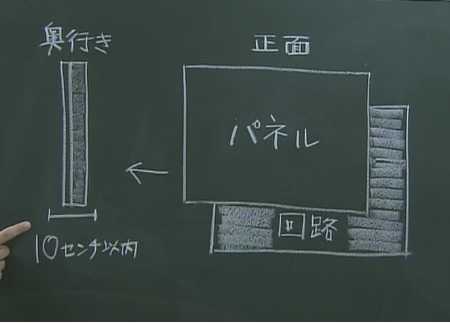

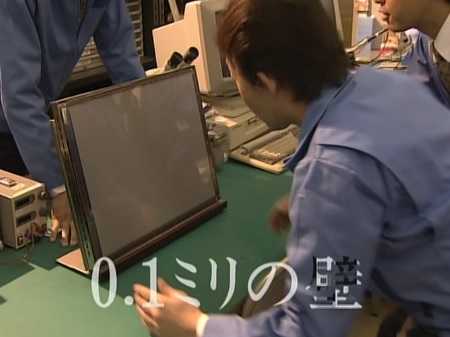

今回のNHKプロジェクトXはプラズマテレビ開発のお話です。

大学でのプラズマ放電現象の実験に魅せられた学生はプラズマによる薄型テレビ開発を行いたいと、富士通に入社し、明石工場に配属されました。

地道に研究を続けプロジェクトリーダーとなるも病気休職や工場の業績不振等により、いったんプロジェクトは解散に追い込まれます。しかしあきらめず研究を続け、様々な困難をメンバーとともに乗り越え、商品化に成功します。

しかし、プラズマテレビは競合する液晶テレビと、大型化・薄型化・省エネ化・画質・低価格化等様々な面からシェア争いに敗れました。

しかし、のちにパナソニックがプラズマディスプレイの開発技術を生かして、「真空断熱ガラス」を開発するなど、技術は完全に途絶えたわけではないようです。ベータとVHSの戦いとか、ちょっとしたことで、勝者と敗者が決まり、その結果は勝者が総取りと、冷酷ですが、別の生かせる道があれば、あきらめずに挑戦してほしいものです。

■参考リンク

NHKプロジェクトX:プラズマテレビ 愛の文字から始まった 注:富士通

技術への愛を信念に、逆境を乗り越えてプラズマテレビの開発に打ち込んだ研究者たちの執念のプロジェクトを描く。

ディスプレイの歴史 著者:木暮 仁さん

西川善司の大画面☆マニア262回:AVWatchプラズマ盛衰から有機EL戦乱まで~2010年代のテレビ技術を振り返るトライゼット西川善司2021年3月12日 08:00

前回はAV Watchと歩み続けてきた大画面☆マニア誕生秘話と、AV Watchが誕生した2000年代初頭から2010年くらいまでの映像技術史を語ってきたが、読者からのリクエストもあったので、今回は2010年前後から2020年代の最近までの映像技術の変遷と大画面☆マニアとの関わり合いについて見ていくことにしたい。

以下略。

パナソニックがプラズマディスプレー技術を継承した厚さ8.1mmの「真空断熱ガラス」2021年01月31日:ニュースイッチ

真空断熱ガラスは2枚構造で、ガラスとガラスの間のわずかな空間が真空となっている。空気層がないので屋外の熱をガラスで遮断し、空調の運転を省エネルギー化できる。

真空断熱ガラスは限られたメーカーしか実用化できていない。パナソニックは薄型テレビに使われていたプラズマディスプレーパネル(PDP)の技術を応用した。PDPと同様にガラス2枚の間を真空にした後、空気の侵入を防ぐ封着材を開発して実用化した。

AGCがパナソニックと共同し、2019年から欧州市場で真空断熱ガラスの販売している。従来の断熱ガラスよりも薄いので、古い建築物の窓枠に収まる。加えて欧州には厳しい環境規制があり、需要がある。パナソニックは14年にPDPから撤退したが、技術が継承された。思わぬ形で復活する技術が他にもありそうだ。

日刊工業新聞2021年1月29日

Wikipedia:プラズマディスプレイ

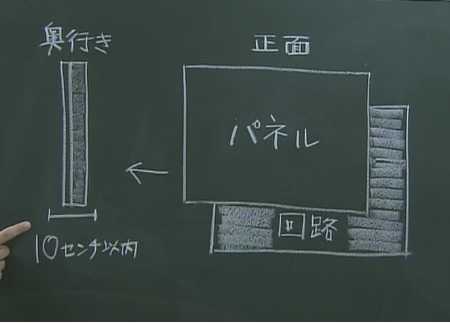

プラズマディスプレイ (PDP, Plasma Display Panel) は、放電による発光を利用した平面型表示素子の一種である[1]。電極を表面に形成したガラス板と、電極および、微小な溝を表面に形成し、溝内に赤、緑、青の蛍光体層を形成したガラス板とを狭い間隔で対向させて貴ガスを封入し、この電極間に電圧をかけることによって、紫外線を発生させ、蛍光体を光らせて表示を行っている[1]。

特徴

利点として、自発光型のディスプレイで視野角が広い[1]、比較的簡単な構造のため大型化が容易[1]、応答速度が速い、色純度がよい、という点が挙げられる。また欠点として、明るい部屋でのコントラストが低く画面が暗い、ガラスパネルの光反射、擬似輪郭が発生する、焼き付きが起きる可能性がある、ディスプレイの発熱量が多く液晶よりも電力量が高い、高精細化が困難、という点が挙げられる。詳細はプラズマテレビを参照のこと。

開発の歴史

1987年に発売された東芝製ラップトップPC(PDPは松下製)

1964年にアメリカ合衆国のイリノイ大学でドナルド・L・ビッツァーとH・ジーン・スロットフ(英語版)により基本的な原理が公表された。実用化当初はネオンガスの放電による橙色発光によるモノクロの表示装置として、オーウェンズ・イリノイ社(1970年代初頭)、IBM社(1983年)、Photonics Imaging社や岡谷電機により商品化され、主として情報表示用ディスプレイに用いられた。

1980年代にはラップトップパソコンの表示部に用いられたことがある。これはまだ液晶ディスプレイもモノクロ表示のみで、コントラストや応答性が悪かったため、これに代わるものとして注目された。しかしその後のTFTカラー液晶の普及とともにこのような用途での利用は少なくなった。

その後の1989年に、フルカラー動画が可能なカラーPDPを富士通が開発・発表した[2]。21インチサイズで、電極構造と駆動方式を独自に改良したAC駆動方式であり、かつ高輝度なものであった。その後、日立製作所・NEC・パイオニアなど多くの会社がAC方式で追随した。 富士通が1996年に世界初となる42インチフルカラーPDP、1997年11月に民生用42型ワイドプラズマテレビを開発し、同年12月にパイオニア(ホームAV事業部、現:オンキヨー&パイオニア)が50型としては世界初の民生用プラズマテレビを発売し、各社とも次世代の大画面の平面テレビとして、デジタルテレビジョン放送・HDTV放送に対応させようと開発競争を開始した。初期のPDPテレビは40インチ程度で市販価格100万円を超える高価な製品で、各社とも「1インチ当たり1万円」を目標にコストダウンに力をいれた。

大学でのプラズマ放電現象の実験に魅せられた学生はプラズマによる薄型テレビ開発を行いたいと、富士通に入社し、明石工場に配属されました。

地道に研究を続けプロジェクトリーダーとなるも病気休職や工場の業績不振等により、いったんプロジェクトは解散に追い込まれます。しかしあきらめず研究を続け、様々な困難をメンバーとともに乗り越え、商品化に成功します。

しかし、プラズマテレビは競合する液晶テレビと、大型化・薄型化・省エネ化・画質・低価格化等様々な面からシェア争いに敗れました。

しかし、のちにパナソニックがプラズマディスプレイの開発技術を生かして、「真空断熱ガラス」を開発するなど、技術は完全に途絶えたわけではないようです。ベータとVHSの戦いとか、ちょっとしたことで、勝者と敗者が決まり、その結果は勝者が総取りと、冷酷ですが、別の生かせる道があれば、あきらめずに挑戦してほしいものです。

■参考リンク

NHKプロジェクトX:プラズマテレビ 愛の文字から始まった 注:富士通

技術への愛を信念に、逆境を乗り越えてプラズマテレビの開発に打ち込んだ研究者たちの執念のプロジェクトを描く。

ディスプレイの歴史 著者:木暮 仁さん

西川善司の大画面☆マニア262回:AVWatchプラズマ盛衰から有機EL戦乱まで~2010年代のテレビ技術を振り返るトライゼット西川善司2021年3月12日 08:00

前回はAV Watchと歩み続けてきた大画面☆マニア誕生秘話と、AV Watchが誕生した2000年代初頭から2010年くらいまでの映像技術史を語ってきたが、読者からのリクエストもあったので、今回は2010年前後から2020年代の最近までの映像技術の変遷と大画面☆マニアとの関わり合いについて見ていくことにしたい。

以下略。

パナソニックがプラズマディスプレー技術を継承した厚さ8.1mmの「真空断熱ガラス」2021年01月31日:ニュースイッチ

真空断熱ガラスは2枚構造で、ガラスとガラスの間のわずかな空間が真空となっている。空気層がないので屋外の熱をガラスで遮断し、空調の運転を省エネルギー化できる。

真空断熱ガラスは限られたメーカーしか実用化できていない。パナソニックは薄型テレビに使われていたプラズマディスプレーパネル(PDP)の技術を応用した。PDPと同様にガラス2枚の間を真空にした後、空気の侵入を防ぐ封着材を開発して実用化した。

AGCがパナソニックと共同し、2019年から欧州市場で真空断熱ガラスの販売している。従来の断熱ガラスよりも薄いので、古い建築物の窓枠に収まる。加えて欧州には厳しい環境規制があり、需要がある。パナソニックは14年にPDPから撤退したが、技術が継承された。思わぬ形で復活する技術が他にもありそうだ。

日刊工業新聞2021年1月29日

Wikipedia:プラズマディスプレイ

プラズマディスプレイ (PDP, Plasma Display Panel) は、放電による発光を利用した平面型表示素子の一種である[1]。電極を表面に形成したガラス板と、電極および、微小な溝を表面に形成し、溝内に赤、緑、青の蛍光体層を形成したガラス板とを狭い間隔で対向させて貴ガスを封入し、この電極間に電圧をかけることによって、紫外線を発生させ、蛍光体を光らせて表示を行っている[1]。

特徴

利点として、自発光型のディスプレイで視野角が広い[1]、比較的簡単な構造のため大型化が容易[1]、応答速度が速い、色純度がよい、という点が挙げられる。また欠点として、明るい部屋でのコントラストが低く画面が暗い、ガラスパネルの光反射、擬似輪郭が発生する、焼き付きが起きる可能性がある、ディスプレイの発熱量が多く液晶よりも電力量が高い、高精細化が困難、という点が挙げられる。詳細はプラズマテレビを参照のこと。

開発の歴史

1987年に発売された東芝製ラップトップPC(PDPは松下製)

1964年にアメリカ合衆国のイリノイ大学でドナルド・L・ビッツァーとH・ジーン・スロットフ(英語版)により基本的な原理が公表された。実用化当初はネオンガスの放電による橙色発光によるモノクロの表示装置として、オーウェンズ・イリノイ社(1970年代初頭)、IBM社(1983年)、Photonics Imaging社や岡谷電機により商品化され、主として情報表示用ディスプレイに用いられた。

1980年代にはラップトップパソコンの表示部に用いられたことがある。これはまだ液晶ディスプレイもモノクロ表示のみで、コントラストや応答性が悪かったため、これに代わるものとして注目された。しかしその後のTFTカラー液晶の普及とともにこのような用途での利用は少なくなった。

その後の1989年に、フルカラー動画が可能なカラーPDPを富士通が開発・発表した[2]。21インチサイズで、電極構造と駆動方式を独自に改良したAC駆動方式であり、かつ高輝度なものであった。その後、日立製作所・NEC・パイオニアなど多くの会社がAC方式で追随した。 富士通が1996年に世界初となる42インチフルカラーPDP、1997年11月に民生用42型ワイドプラズマテレビを開発し、同年12月にパイオニア(ホームAV事業部、現:オンキヨー&パイオニア)が50型としては世界初の民生用プラズマテレビを発売し、各社とも次世代の大画面の平面テレビとして、デジタルテレビジョン放送・HDTV放送に対応させようと開発競争を開始した。初期のPDPテレビは40インチ程度で市販価格100万円を超える高価な製品で、各社とも「1インチ当たり1万円」を目標にコストダウンに力をいれた。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.06.14 00:00:59

[TVラジオ番組 television & radio programs] カテゴリの最新記事

-

6/15NHK新プロジェクトX: 世界最速へ技術… 2024.06.17

-

6/8NHK新プロジェクトX 技術よ 小さき命を… 2024.06.08

-

5/25NHK新プロジェクトX:島根県・隠岐の島… 2024.05.31

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.