PR

X

Free Space

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(0)映画 Cinema

(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube

(268)TVラジオ番組 television & radio programs

(375)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad

(149)外国語学習 Studying Foreign Language

(67)花 Flowers

(329)グルメ Gourmet

(204)介護 Nursery Care

(20)中高年の資格取得Qualification for middle

(15)散歩 Taking a walk

(51)くらしの豆知識 Trivia in daily life

(121)フィットネスクラブ Fitness Club

(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath

(10)旅行 Travel

(88)読書 Reading

(54)健康 Health

(44)絵画 Picture

(25)Japanese TV Drama with English

(2)季節

(32)災害

(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス

(88)リンク修正、内容追加

(180)政治

(156)宗教

(121)写真

(27)グリーティング

(45)人生

(19)科学

(17)ダイエット

(7)少子・高齢化社会

(11)生き物 creatures

(5)月と星空

(26)不動産

(2)演劇

(1)Comments

Freepage List

テーマ: 仏教について思うこと(1039)

カテゴリ: 宗教

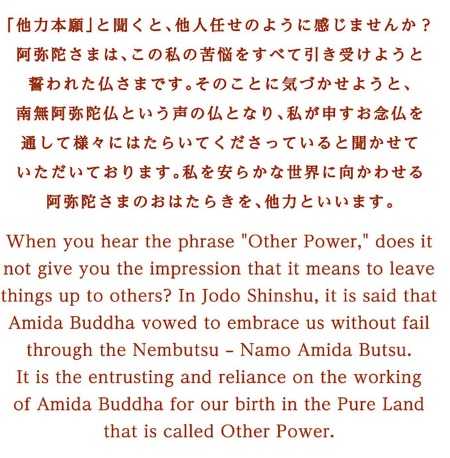

大谷大学の先生の解説では、「他力をたのむ」とは「阿弥陀仏の本願をよりどころとする」であり、自分とかのある立場からの願いという考えを捨てて、阿弥陀仏から何を願われているかを聞きとめて生きることが大事とされています。

また、 手品師さんの引用された「歎異抄講述・聞書(一)序 響流選書 鶴田義光」では、「たのむ」には、「依頼・取引」の「頼む」と「(阿弥陀様に)一切お任せ」の「憑む」の二つがあり、浄土真宗のたのむは後者だそうです。手品師さんの解説の「(たのむの)出発点は、阿弥陀さまであって、私ではありません。」がわかりやすかったです。

2023.10.02内容の追加。

■参考リンク

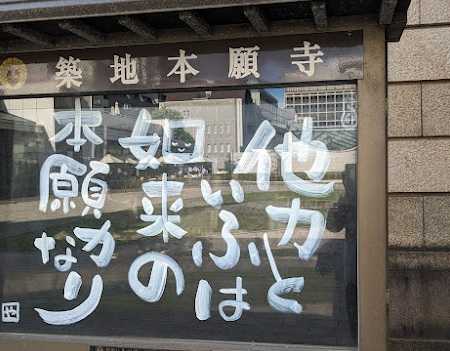

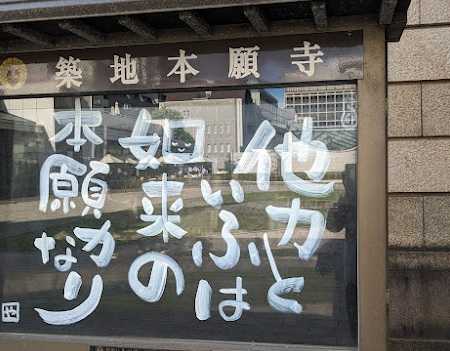

「他力というは、如来の本願力なり」親鸞『教行信証』( 『真宗聖典』 P.193):大谷大学きょうのことば2003.11

これは、親鸞 (1173-1262) の主著『教行信証』「行巻」にある言葉です。親鸞の言葉の中でも、最も大切な意味を持つものの一つと言えるでしょう。「他力の信心」や「他力をたのむ」などは、親鸞思想の根本を表現したものであります。

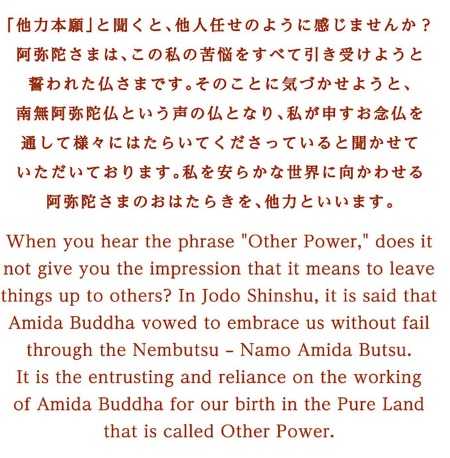

「他力」を辞書(『広辞苑』)で引くと、「他人の助力。仏・菩薩の加護の力を指す。浄土門において阿弥陀仏の本願の力をいう。」とあります。「阿弥陀仏の本願の力」とありますから、冒頭の親鸞の言葉にしたがった解説であるとも言えます。しかし、一般には「他人の助力」として使われることが多いようです。もう少し辞書を読みすすめますと「転じて、もっぱら他人の力をあてにすること」ともあります。「他力本願ではダメだ!」という言葉をよく耳にしますが、これは自分で努力することをあきらめて安易に他人に頼ろうとする人を誡めるときに使われます。

しかし、親鸞が「他力をたのむ」と言うのは、そうではありません。「他力」とは、例外なく阿弥陀仏の本願力を意味します。しかも「たのむ」とは、「あてにする」という意味の「頼む」ではなく、「憑む」という漢字を書きます。これは「よりどころとする」という意味です。つまり「他力をたのむ」とは、「阿弥陀仏の本願をよりどころとする」という意味なのです。

以下略

たのむ (憑む) - 手品師さん(浄土真宗の教えについて)

また、 手品師さんの引用された「歎異抄講述・聞書(一)序 響流選書 鶴田義光」では、「たのむ」には、「依頼・取引」の「頼む」と「(阿弥陀様に)一切お任せ」の「憑む」の二つがあり、浄土真宗のたのむは後者だそうです。手品師さんの解説の「(たのむの)出発点は、阿弥陀さまであって、私ではありません。」がわかりやすかったです。

2023.10.02内容の追加。

■参考リンク

「他力というは、如来の本願力なり」親鸞『教行信証』( 『真宗聖典』 P.193):大谷大学きょうのことば2003.11

これは、親鸞 (1173-1262) の主著『教行信証』「行巻」にある言葉です。親鸞の言葉の中でも、最も大切な意味を持つものの一つと言えるでしょう。「他力の信心」や「他力をたのむ」などは、親鸞思想の根本を表現したものであります。

「他力」を辞書(『広辞苑』)で引くと、「他人の助力。仏・菩薩の加護の力を指す。浄土門において阿弥陀仏の本願の力をいう。」とあります。「阿弥陀仏の本願の力」とありますから、冒頭の親鸞の言葉にしたがった解説であるとも言えます。しかし、一般には「他人の助力」として使われることが多いようです。もう少し辞書を読みすすめますと「転じて、もっぱら他人の力をあてにすること」ともあります。「他力本願ではダメだ!」という言葉をよく耳にしますが、これは自分で努力することをあきらめて安易に他人に頼ろうとする人を誡めるときに使われます。

しかし、親鸞が「他力をたのむ」と言うのは、そうではありません。「他力」とは、例外なく阿弥陀仏の本願力を意味します。しかも「たのむ」とは、「あてにする」という意味の「頼む」ではなく、「憑む」という漢字を書きます。これは「よりどころとする」という意味です。つまり「他力をたのむ」とは、「阿弥陀仏の本願をよりどころとする」という意味なのです。

以下略

たのむ (憑む) - 手品師さん(浄土真宗の教えについて)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.10.02 23:33:18

[宗教] カテゴリの最新記事

-

2024.6西本願寺鹿児島別院の掲示板から:… 2024.06.01

-

2024.5清正公寺の掲示板:人身は持ちがた… 2024.05.01

-

2024.4 西本願寺鹿児島別院の掲示板から:… 2024.04.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.