PR

X

Free Space

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(0)映画 Cinema

(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube

(268)TVラジオ番組 television & radio programs

(375)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad

(148)外国語学習 Studying Foreign Language

(67)花 Flowers

(329)グルメ Gourmet

(204)介護 Nursery Care

(20)中高年の資格取得Qualification for middle

(15)散歩 Taking a walk

(51)くらしの豆知識 Trivia in daily life

(121)フィットネスクラブ Fitness Club

(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath

(10)旅行 Travel

(88)読書 Reading

(54)健康 Health

(44)絵画 Picture

(25)Japanese TV Drama with English

(2)季節

(32)災害

(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス

(88)リンク修正、内容追加

(180)政治

(156)宗教

(121)写真

(27)グリーティング

(45)人生

(19)科学

(17)ダイエット

(7)少子・高齢化社会

(11)生き物 creatures

(5)月と星空

(26)不動産

(2)演劇

(1)Comments

Freepage List

テーマ: 気になるテレビ番組(2887)

新井満さんといえば、自分が高校生の頃ヒット曲を出して、ザ・ベストテンで観たような記憶がかすかにありますが、そんなに好きではなく、その後ちらっと作家になったり、千の風になっての訳詞をされたと聞いても、あまり関心がありませんでした。

今回NHKのあの人に会いたいの動画を観て、「好きなことをやるのは人生最高にハピー」と嬉しそうに語る姿が印象的でした。「人々が気が付いていない何か、美しいものを教えてあげる役割ってあるのかもしれない」という言葉は、スティーブ・ジョブスも似たようなことを言っていたように思います。広告マンであり、音楽家であり、作家だけあって、言葉の感性が鋭い方だと思い興味を持ちました。

千の風になっても、Wikipediaを読むと詩の英語の原文はデーブ・スペクターさんが坂本九さんのお葬式のときに永六輔さんに紹介したのが日本での始まりだそうで、新井満さんの前に訳された方がいるとか、興味深いです。亡くなった母の好きだった曲で久々に聴きました。加藤登紀子さんの歌もいいと思います。

■参考リンク

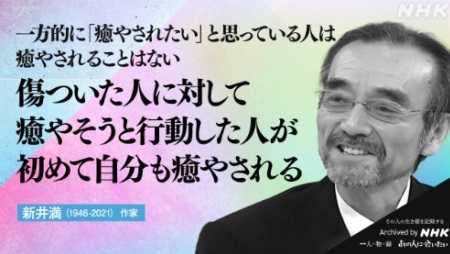

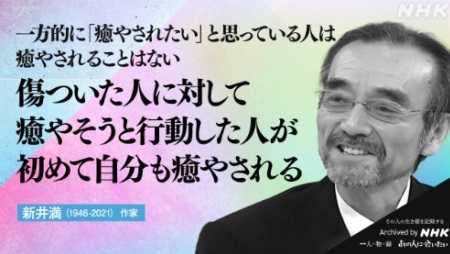

至言

傷ついた人に対して癒やそうとした人だけが 初めて自分も癒やされる

令和3年12月に亡くなった新井満さん。「千の風になって」の訳詞と作曲で知られ、小説で芥川賞を受賞。長野五輪開閉会式のイメージ監督を務めるなど、幅広い分野で活躍した。新井さんは昭和21年新潟市生まれ。大学卒業後、大手広告代理店で働きながら、シンガーソングライターとしても活動する。昭和52年、歌手として歌った「ワインカラーのときめき」がヒット。小説も執筆し、昭和63年「尋ね人の時間」で芥川賞を受賞。作者不詳の英語の詩を翻訳して作曲し、自らも歌った「千の風になって」は、テノール歌手の秋川雅史さんがカバーして大ヒットし、平成19年日本レコード大賞作曲賞を受賞した。

Wikipedia:新井満

抜粋

新井 満(あらい まん、1946年〈昭和21年〉5月7日 - 2021年〈令和3年〉12月3日)は、日本の男性著作家、作詞作曲家、歌手、写真家、環境映像プロデューサー、絵本画家。新潟県新潟市生まれ。本名:滿(みつる)。母は助産婦。

新潟市立寄居中学校、新潟明訓高等学校、上智大学法学部卒業。子供時代に新潟地方を襲った大地震で危うく命を落としかけた。また、幼少時から病弱だった。上智大学グリークラブ(男声合唱団)に所属するも、重病を患い生死の境目を彷徨ったため入院退部。何とか治癒して生きる喜びを強く実感する。以降、美しいものを発見して伝えることをライフワークとして生きていきたいと誓う。

卒業後、電通に入社し環境ビデオ映像の製作に携わるかたわら、小説・歌などの創作活動に入る。2006年5月末日に定年退職した。 1971年、東京出身の三田部紀子(1947年生、東京農工大学卒)と結婚[1]。のち新井紀子として共著を数点刊行している。 1977年(昭和52年)、カネボウのCMソングとして自ら歌唱した『ワインカラーのときめき』(作詞:阿久悠 作曲:森田公一)がヒット曲となる。

1987年(昭和62年)、『ヴェクサシオン』で第9回野間文芸新人賞受賞。1988年(昭和63年)の『尋ね人の時間』で第99回芥川賞受賞。都会生活を営む現代人の心象を、詩的な物語性によって繊細に描く作風と評価される。

日本ペンクラブ常務理事として、平和と環境問題を担当。 1998年(平成10年)長野冬季オリンピック開幕式イメージ監督。 2001年(平成13年)、妻をがんで亡くしたふるさとの友人を慰めるために『千の風になって』を作曲。作曲にあたって原詩である 『Do not stand at my grave and weep(直訳:私のお墓で佇み泣かないで)』 を訳して自ら歌い、CDに録音したものを30枚作成。友人や希望者に配布した。しかし、曲を聴きたいという希望者が膨れあがり、2003年に朝日新聞の天声人語で取り上げられると問い合わせが殺到。急遽ポニーキャニオンからCDが発売され、訳詩を掲載した本も講談社から発売された。この曲は秋川雅史、加藤登紀子、スーザン・オズボーン、新垣勉、ウィーン少年合唱団などプロの歌手たちにカバーされ、100万枚を越える大ヒットとなった。同曲によって2007年(平成19年)第49回日本レコード大賞作曲賞を受賞。ラジオドラマ、テレビドラマ、劇映画にもなった。また、9/11テロの後、現地での慰霊イベントで引用され大きな注目を集めた。

2005年(平成17年)、『この街で』(作詞:新井満、作曲:新井満、三宮麻由子)を制作。この曲は元々2000年10月に松山市で開催された「21世紀に残したいことば」あなたのことばで元気になれる『だから、ことば大募集』」で松山市長賞を受賞した「恋し、結婚し、母になったこの街で、おばあちゃんになりたい!」がモチーフとなっている[3]。日本ペンクラブ「平和の日・松山の集い」 のイベントで松山を訪れていた新井はこの言葉に感動し、エッセイストの三宮麻由子と協力して即興で作詞・作曲した。イベント終了後もう一度聞きたいという要望が寄せられたため、後日新井がプライベートで録音してCD原盤を作成。CDの製造・販売権も新井から松山市に譲渡され、松山市役所の窓口で販売された。CDの売上金はすべて街づくりのイベント等の資金として役立てられている。

『千の風になって』をめぐる議論

『千の風になって』の詩の訳は南風椎が最初におこなっている。にもかかわらず、新井満はその名称の商標登録をおこなっている。原文となった英語の詩に関しても作者は著作権を放棄している。

詳細は「千の風になって#新井満版『千の風になって』をめぐる議論」を参照

Wikipedia:Do not stand at my grave and weep

Do not stand at my grave and weep(直訳:私のお墓で佇み泣かないで)は、近親者の死、追悼、喪の機会に読み継がれて来た有名な詩。原題はなく、便宜上最初の行を借りて "Do not stand at my grave and weep" として知られる。日本では、第3行目 "I am a thousand winds that blow" から借りて名づけられた「千の風になって」として、新井満による日本語訳詩や、「千の風」としての塩谷靖子による日本語訳などが広く知られる。

背景

この詩の起源に関してはいくつかの説があるが、1932年、ボルティモアの主婦メアリー・フライ(Mary Elizabeth Frye)が書いた最初の詩とする説が有力である。同居していた友人であるマーガレット・シュワルツコップ(Margaret Schwarzkopf、ドイツ系ユダヤ人少女)の母(ドイツ在住)が亡くなり、しかし当時のドイツの反ユダヤ主義の風潮のために帰国出来なかったことが原因で落ち込んだ彼女のために、茶色の紙袋にこの作品を書いた。シュワルツコップの母の死からしばらくして、彼女の家族の友達が詩をはがきに印刷して、人々に送った。これが人々に『人伝いで』広まった最初の原因だと思われる。メアリー・フライは友や人々の癒し・追悼のためにこの詩を書き、著作権にこだわることのなかったため、人々は自分の文体や言葉で表現でき、出版などで流通する作品より広く知れ渡ることになったと思われる。この他、ネイティブ・アメリカンのことば、伝統的な民話、他の作家の作品など、様々な説があり、作品も言葉遣いが微妙に違うバージョンが存在する。

この詩を日本に紹介したのはデーブ・スペクターである。1985年坂本九の葬儀委員長を務めていた永六輔のもとに、良い詩があるからとこの詩を持ち込んできたのがデーブ・スペクターであり、永六輔はその詩を葬式で朗読した。2006年11月福山雅治がライブ「PHOTO STAGE」で、アメリカ同時多発テロの写真を上映しつつ、新井満による訳詞を朗読している。[信頼性要検証][1][2]

今回NHKのあの人に会いたいの動画を観て、「好きなことをやるのは人生最高にハピー」と嬉しそうに語る姿が印象的でした。「人々が気が付いていない何か、美しいものを教えてあげる役割ってあるのかもしれない」という言葉は、スティーブ・ジョブスも似たようなことを言っていたように思います。広告マンであり、音楽家であり、作家だけあって、言葉の感性が鋭い方だと思い興味を持ちました。

千の風になっても、Wikipediaを読むと詩の英語の原文はデーブ・スペクターさんが坂本九さんのお葬式のときに永六輔さんに紹介したのが日本での始まりだそうで、新井満さんの前に訳された方がいるとか、興味深いです。亡くなった母の好きだった曲で久々に聴きました。加藤登紀子さんの歌もいいと思います。

■参考リンク

至言

傷ついた人に対して癒やそうとした人だけが 初めて自分も癒やされる

令和3年12月に亡くなった新井満さん。「千の風になって」の訳詞と作曲で知られ、小説で芥川賞を受賞。長野五輪開閉会式のイメージ監督を務めるなど、幅広い分野で活躍した。新井さんは昭和21年新潟市生まれ。大学卒業後、大手広告代理店で働きながら、シンガーソングライターとしても活動する。昭和52年、歌手として歌った「ワインカラーのときめき」がヒット。小説も執筆し、昭和63年「尋ね人の時間」で芥川賞を受賞。作者不詳の英語の詩を翻訳して作曲し、自らも歌った「千の風になって」は、テノール歌手の秋川雅史さんがカバーして大ヒットし、平成19年日本レコード大賞作曲賞を受賞した。

Wikipedia:新井満

抜粋

新井 満(あらい まん、1946年〈昭和21年〉5月7日 - 2021年〈令和3年〉12月3日)は、日本の男性著作家、作詞作曲家、歌手、写真家、環境映像プロデューサー、絵本画家。新潟県新潟市生まれ。本名:滿(みつる)。母は助産婦。

新潟市立寄居中学校、新潟明訓高等学校、上智大学法学部卒業。子供時代に新潟地方を襲った大地震で危うく命を落としかけた。また、幼少時から病弱だった。上智大学グリークラブ(男声合唱団)に所属するも、重病を患い生死の境目を彷徨ったため入院退部。何とか治癒して生きる喜びを強く実感する。以降、美しいものを発見して伝えることをライフワークとして生きていきたいと誓う。

卒業後、電通に入社し環境ビデオ映像の製作に携わるかたわら、小説・歌などの創作活動に入る。2006年5月末日に定年退職した。 1971年、東京出身の三田部紀子(1947年生、東京農工大学卒)と結婚[1]。のち新井紀子として共著を数点刊行している。 1977年(昭和52年)、カネボウのCMソングとして自ら歌唱した『ワインカラーのときめき』(作詞:阿久悠 作曲:森田公一)がヒット曲となる。

1987年(昭和62年)、『ヴェクサシオン』で第9回野間文芸新人賞受賞。1988年(昭和63年)の『尋ね人の時間』で第99回芥川賞受賞。都会生活を営む現代人の心象を、詩的な物語性によって繊細に描く作風と評価される。

日本ペンクラブ常務理事として、平和と環境問題を担当。 1998年(平成10年)長野冬季オリンピック開幕式イメージ監督。 2001年(平成13年)、妻をがんで亡くしたふるさとの友人を慰めるために『千の風になって』を作曲。作曲にあたって原詩である 『Do not stand at my grave and weep(直訳:私のお墓で佇み泣かないで)』 を訳して自ら歌い、CDに録音したものを30枚作成。友人や希望者に配布した。しかし、曲を聴きたいという希望者が膨れあがり、2003年に朝日新聞の天声人語で取り上げられると問い合わせが殺到。急遽ポニーキャニオンからCDが発売され、訳詩を掲載した本も講談社から発売された。この曲は秋川雅史、加藤登紀子、スーザン・オズボーン、新垣勉、ウィーン少年合唱団などプロの歌手たちにカバーされ、100万枚を越える大ヒットとなった。同曲によって2007年(平成19年)第49回日本レコード大賞作曲賞を受賞。ラジオドラマ、テレビドラマ、劇映画にもなった。また、9/11テロの後、現地での慰霊イベントで引用され大きな注目を集めた。

2005年(平成17年)、『この街で』(作詞:新井満、作曲:新井満、三宮麻由子)を制作。この曲は元々2000年10月に松山市で開催された「21世紀に残したいことば」あなたのことばで元気になれる『だから、ことば大募集』」で松山市長賞を受賞した「恋し、結婚し、母になったこの街で、おばあちゃんになりたい!」がモチーフとなっている[3]。日本ペンクラブ「平和の日・松山の集い」 のイベントで松山を訪れていた新井はこの言葉に感動し、エッセイストの三宮麻由子と協力して即興で作詞・作曲した。イベント終了後もう一度聞きたいという要望が寄せられたため、後日新井がプライベートで録音してCD原盤を作成。CDの製造・販売権も新井から松山市に譲渡され、松山市役所の窓口で販売された。CDの売上金はすべて街づくりのイベント等の資金として役立てられている。

『千の風になって』をめぐる議論

『千の風になって』の詩の訳は南風椎が最初におこなっている。にもかかわらず、新井満はその名称の商標登録をおこなっている。原文となった英語の詩に関しても作者は著作権を放棄している。

詳細は「千の風になって#新井満版『千の風になって』をめぐる議論」を参照

Wikipedia:Do not stand at my grave and weep

Do not stand at my grave and weep(直訳:私のお墓で佇み泣かないで)は、近親者の死、追悼、喪の機会に読み継がれて来た有名な詩。原題はなく、便宜上最初の行を借りて "Do not stand at my grave and weep" として知られる。日本では、第3行目 "I am a thousand winds that blow" から借りて名づけられた「千の風になって」として、新井満による日本語訳詩や、「千の風」としての塩谷靖子による日本語訳などが広く知られる。

背景

この詩の起源に関してはいくつかの説があるが、1932年、ボルティモアの主婦メアリー・フライ(Mary Elizabeth Frye)が書いた最初の詩とする説が有力である。同居していた友人であるマーガレット・シュワルツコップ(Margaret Schwarzkopf、ドイツ系ユダヤ人少女)の母(ドイツ在住)が亡くなり、しかし当時のドイツの反ユダヤ主義の風潮のために帰国出来なかったことが原因で落ち込んだ彼女のために、茶色の紙袋にこの作品を書いた。シュワルツコップの母の死からしばらくして、彼女の家族の友達が詩をはがきに印刷して、人々に送った。これが人々に『人伝いで』広まった最初の原因だと思われる。メアリー・フライは友や人々の癒し・追悼のためにこの詩を書き、著作権にこだわることのなかったため、人々は自分の文体や言葉で表現でき、出版などで流通する作品より広く知れ渡ることになったと思われる。この他、ネイティブ・アメリカンのことば、伝統的な民話、他の作家の作品など、様々な説があり、作品も言葉遣いが微妙に違うバージョンが存在する。

この詩を日本に紹介したのはデーブ・スペクターである。1985年坂本九の葬儀委員長を務めていた永六輔のもとに、良い詩があるからとこの詩を持ち込んできたのがデーブ・スペクターであり、永六輔はその詩を葬式で朗読した。2006年11月福山雅治がライブ「PHOTO STAGE」で、アメリカ同時多発テロの写真を上映しつつ、新井満による訳詞を朗読している。[信頼性要検証][1][2]

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.12.26 00:28:23

[TVラジオ番組 television & radio programs] カテゴリの最新記事

-

6/15NHK新プロジェクトX: 世界最速へ技術… 2024.06.17

-

6/8NHK新プロジェクトX 技術よ 小さき命を… 2024.06.08

-

5/25NHK新プロジェクトX:島根県・隠岐の島… 2024.05.31

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.