PR

X

Free Space

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(0)映画 Cinema

(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube

(268)TVラジオ番組 television & radio programs

(373)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad

(148)外国語学習 Studying Foreign Language

(67)花 Flowers

(328)グルメ Gourmet

(203)介護 Nursery Care

(20)中高年の資格取得Qualification for middle

(15)散歩 Taking a walk

(50)くらしの豆知識 Trivia in daily life

(121)フィットネスクラブ Fitness Club

(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath

(10)旅行 Travel

(85)読書 Reading

(54)健康 Health

(43)絵画 Picture

(25)Japanese TV Drama with English

(2)季節

(32)災害

(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス

(85)リンク修正、内容追加

(179)政治

(155)宗教

(121)写真

(27)グリーティング

(45)人生

(19)科学

(17)ダイエット

(7)少子・高齢化社会

(11)生き物 creatures

(5)月と星空

(26)不動産

(2)Comments

Freepage List

テーマ: 山口県の観光地(66)

カテゴリ: 旅行 Travel

タクシー貸し切り萩市内40分弾丸周遊ツアーの続きです。

松陰神社、松下村塾の次は菊ケ浜海岸にいってきました。なんで海に来たのかというと、せっかく電車とバスを使ってわざわざ瀬戸内海から日本海に来たのに、海を観ないで帰るのはなんか損した気分だからです。運転手さんによれば晴れた日はとてもきれいだそうです。タクシーだと解説がついているのでありがたいです。4000円でいろいろ回れてラッキーでした。

菊ケ浜海岸を後にして、タクシーは萩城跡へ。タクシーを降りて石垣の写真を撮りました。

その後タクシーは城下町へ。こんなに小さな日本海の町で数々の偉人を生んですごいなと思いました。

萩の町へ入ってバスやタクシーで町を走って思ったのは、やたら夏みかんらしきものが目についたことでした。運転手さんによれば萩の名産らしく、運転手さんが子供の頃は手が黄色くなるほど食べられたそうです。ただ1960,70年代に自由化でグレープフルーツ等が入ってくると衰退したとの事。東京に帰ってから調べると明治になって困窮した武士に育てさせて生活の糧にさせたそうです。だから武家屋敷にも植わっていたのかと納得。

■参考リンク

萩の夏みかん掲載日:2009年7月28日更新

萩の夏みかんは明治9年に小藩高政(おばた たかまさ)によって生活の術を失った士族たちを救うため、全国で始めて広く栽培されました。園地は、主に空き地となった武家屋敷でした。その結果、武家屋敷の敷地割がほぼ江戸時代のまま保たれ、城下町絵図を手に現在の萩の町を歩くことができ観光面においても「夏みかんと土塀」は萩の代表的なシンボルとなっています。現在の萩市の柑きつの生産者は443戸、生産量は1500t、出荷額は約1億円となっています。

※夏みかんの栽培の歴史や、名前の由来がわかります

「萩夏みかんものがたり」 (pdf形式:332KB)

夏みかんの始まり

今からおよそ300年前に大日比の海岸に流れ着いた果実の種を、西本チョウが蒔い

て育てたのが始まりとされています。(この原木は昭和2年に国の「史跡および天然記

念物」に指定されています。)

実がなるようになると、その実を宇樹橘(ウジュキツ)、ばけもの、ばけだいだいな

どと呼んでいたようです。

萩には、およそ200年前に楢崎十郎兵衛(江向)が大日比の知人から数個の実を送

られ種を蒔いたという記録や、熊谷家(今魚店)で料理に使われていた記録が残ってい

ます。

1833年に杉彦右衛門(江向)が、大日比から持ち帰った2本の苗のうちの1本を、

児玉惣兵衛(堀内)にわけました。1848年児玉家の木に実がなり、このことから児

玉蜜柑と呼ばれ、収穫期が分からないためユズの代わりや観賞用としていたようです。

利敬親公に献上したことから、御前九年母(ゴゼンクネンボ)や夏九年母(ナツクネン

ボ)と呼ばれるようになりました。

夏みかんは江戸時代の終わり頃には、萩の武士や大きな商人の家などに植えられてい

たそうです。しかし、売ってお金を儲けるためではなく、自家消費のためだったようで

す。吉田松陰の松下村塾の周りにも夏みかんが植えられていたことが古い図面に記され

夏みかんの本格栽培の始まり

夏みかんの栽培が広まって、それを売ってお金を儲けるようになるのは、明治時代の

ことで、小幡高政という人が初めて夏みかんの栽培を広めました。

小幡高政は明治維新後、小倉県(現在:福岡県)の権令(現在:県知事)となりまし

たが、明治9年に萩に帰り、平安古に住みました。

この頃、藩からの禄を失い困窮した生活を送る武士を救うため、「耐久社」いう会社

をつくり、夏みかんの苗木を武士に配りました。

およそ10年後には、夏みかんの木は萩の空き地を埋め尽くすまで育ち、夏みかんは

萩の特産物となり、山口県内のみならず北九州・広島・大阪、さらに東京へも出荷され

るようになりました。

小幡高政の住んでいた家は、その後、総理大臣になった田中義一の別邸になり、平成

14年に修復され、周辺の夏みかん畑をかんきつ公園として整備しました。ここには小

幡高政が、この場所で夏みかんの栽培を始めたことを後世に伝えるために、明治23年

に建てた石碑があります。この石碑には次のようなことが記されています。

「夏みかんの畠は、明治9年にこの場所で初めて開かれました。その後、木が増えて1

4年後の今ではこの畠の夏みかんの木は500本余りになりました。最初は私が率先し

て、夏みかんの栽培を広めました。その当時、萩で夏みかんを作るものはほとんどいま

せんでした。人は私が夏みかんを植えるのを疑いの目で見たり、あざ笑ったりしていま

した。しかし、今日、夏みかんの栽培が盛んになるにつれて、疑いの目で見たりあざ笑

っていた人々も、少しの空き地があれば、みんな夏みかんを植えるようになりました。

こうして夏みかんは萩の名産となり、全国の多くの人々に大変好まれ、評判の果実とな

りました。」

夏みかんの名の由来

夏みかんの学名はCitrus natudaidai HAYATAといいます。

また、植物分類では ミカン科 ミカン亜科 ミカン属 ナツダイダイといいます。

萩では当初、橙(ダイダイ)又は夏橙(ナツダイダイ)と呼んでいましたが、明治1

7年夏みかんを大阪方面に出荷するとき大阪の仲買商人から「夏橙」の名称を「夏蜜柑」

に変えるようすすめられ、以来商品名として命名された夏蜜柑が普及して、現在では夏

みかんの名が定着しました。その改名の理由は、夏みかんの実を収穫しなければ、前年

の実と今年の実が木になることから「夏代々」とも記しており、「代々」は「ヨヨ」と

も読め、近畿地方では中風のことを「ヨイヨイ」と称して、夏代々を食べると中風にな

るといわれ、縁起が悪いので改名したのだそうです。

初期の販売出荷

始めは少数の人のみが夏みかんの木を植えていましたが、夏みかんが高く売れること

がわかると多くの人々が夏みかんを作り始めました。明治27年には山口県全体の夏み

かん生産量の内90%以上を萩で作っています。(全国でも生産量第1位でした。)

その後も萩は大正時代まで夏みかんの生産量が全国第1位でしたが、夏みかんを作れ

ば儲かることが全国に知れ渡ると、ほかの地域でも夏みかんを作り始めたため、以前ほ

ど儲からなくなり、だんだんと栽培面積が減っていきました。当時の夏みかんを作る人

の大きな悩みは、寒い冬が来ると夏みかんが寒害に受け(中身がスカスカになる。)生

産量が安定しなかったことです。

以下略

松陰神社、松下村塾の次は菊ケ浜海岸にいってきました。なんで海に来たのかというと、せっかく電車とバスを使ってわざわざ瀬戸内海から日本海に来たのに、海を観ないで帰るのはなんか損した気分だからです。運転手さんによれば晴れた日はとてもきれいだそうです。タクシーだと解説がついているのでありがたいです。4000円でいろいろ回れてラッキーでした。

菊ケ浜海岸を後にして、タクシーは萩城跡へ。タクシーを降りて石垣の写真を撮りました。

その後タクシーは城下町へ。こんなに小さな日本海の町で数々の偉人を生んですごいなと思いました。

萩の町へ入ってバスやタクシーで町を走って思ったのは、やたら夏みかんらしきものが目についたことでした。運転手さんによれば萩の名産らしく、運転手さんが子供の頃は手が黄色くなるほど食べられたそうです。ただ1960,70年代に自由化でグレープフルーツ等が入ってくると衰退したとの事。東京に帰ってから調べると明治になって困窮した武士に育てさせて生活の糧にさせたそうです。だから武家屋敷にも植わっていたのかと納得。

■参考リンク

萩の夏みかん掲載日:2009年7月28日更新

萩の夏みかんは明治9年に小藩高政(おばた たかまさ)によって生活の術を失った士族たちを救うため、全国で始めて広く栽培されました。園地は、主に空き地となった武家屋敷でした。その結果、武家屋敷の敷地割がほぼ江戸時代のまま保たれ、城下町絵図を手に現在の萩の町を歩くことができ観光面においても「夏みかんと土塀」は萩の代表的なシンボルとなっています。現在の萩市の柑きつの生産者は443戸、生産量は1500t、出荷額は約1億円となっています。

※夏みかんの栽培の歴史や、名前の由来がわかります

「萩夏みかんものがたり」 (pdf形式:332KB)

夏みかんの始まり

今からおよそ300年前に大日比の海岸に流れ着いた果実の種を、西本チョウが蒔い

て育てたのが始まりとされています。(この原木は昭和2年に国の「史跡および天然記

念物」に指定されています。)

実がなるようになると、その実を宇樹橘(ウジュキツ)、ばけもの、ばけだいだいな

どと呼んでいたようです。

萩には、およそ200年前に楢崎十郎兵衛(江向)が大日比の知人から数個の実を送

られ種を蒔いたという記録や、熊谷家(今魚店)で料理に使われていた記録が残ってい

ます。

1833年に杉彦右衛門(江向)が、大日比から持ち帰った2本の苗のうちの1本を、

児玉惣兵衛(堀内)にわけました。1848年児玉家の木に実がなり、このことから児

玉蜜柑と呼ばれ、収穫期が分からないためユズの代わりや観賞用としていたようです。

利敬親公に献上したことから、御前九年母(ゴゼンクネンボ)や夏九年母(ナツクネン

ボ)と呼ばれるようになりました。

夏みかんは江戸時代の終わり頃には、萩の武士や大きな商人の家などに植えられてい

たそうです。しかし、売ってお金を儲けるためではなく、自家消費のためだったようで

す。吉田松陰の松下村塾の周りにも夏みかんが植えられていたことが古い図面に記され

夏みかんの本格栽培の始まり

夏みかんの栽培が広まって、それを売ってお金を儲けるようになるのは、明治時代の

ことで、小幡高政という人が初めて夏みかんの栽培を広めました。

小幡高政は明治維新後、小倉県(現在:福岡県)の権令(現在:県知事)となりまし

たが、明治9年に萩に帰り、平安古に住みました。

この頃、藩からの禄を失い困窮した生活を送る武士を救うため、「耐久社」いう会社

をつくり、夏みかんの苗木を武士に配りました。

およそ10年後には、夏みかんの木は萩の空き地を埋め尽くすまで育ち、夏みかんは

萩の特産物となり、山口県内のみならず北九州・広島・大阪、さらに東京へも出荷され

るようになりました。

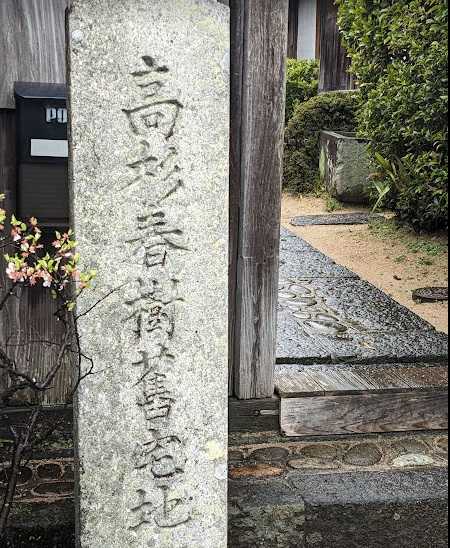

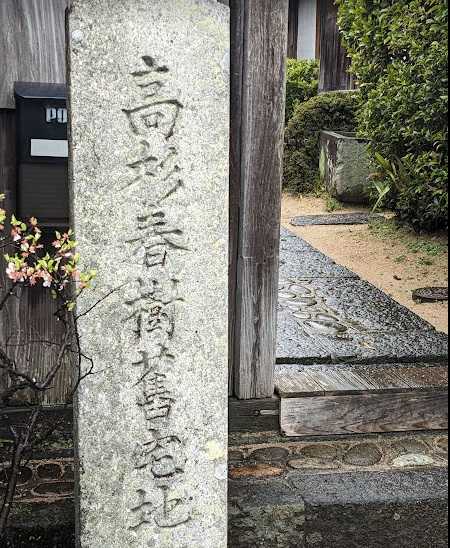

小幡高政の住んでいた家は、その後、総理大臣になった田中義一の別邸になり、平成

14年に修復され、周辺の夏みかん畑をかんきつ公園として整備しました。ここには小

幡高政が、この場所で夏みかんの栽培を始めたことを後世に伝えるために、明治23年

に建てた石碑があります。この石碑には次のようなことが記されています。

「夏みかんの畠は、明治9年にこの場所で初めて開かれました。その後、木が増えて1

4年後の今ではこの畠の夏みかんの木は500本余りになりました。最初は私が率先し

て、夏みかんの栽培を広めました。その当時、萩で夏みかんを作るものはほとんどいま

せんでした。人は私が夏みかんを植えるのを疑いの目で見たり、あざ笑ったりしていま

した。しかし、今日、夏みかんの栽培が盛んになるにつれて、疑いの目で見たりあざ笑

っていた人々も、少しの空き地があれば、みんな夏みかんを植えるようになりました。

こうして夏みかんは萩の名産となり、全国の多くの人々に大変好まれ、評判の果実とな

りました。」

夏みかんの名の由来

夏みかんの学名はCitrus natudaidai HAYATAといいます。

また、植物分類では ミカン科 ミカン亜科 ミカン属 ナツダイダイといいます。

萩では当初、橙(ダイダイ)又は夏橙(ナツダイダイ)と呼んでいましたが、明治1

7年夏みかんを大阪方面に出荷するとき大阪の仲買商人から「夏橙」の名称を「夏蜜柑」

に変えるようすすめられ、以来商品名として命名された夏蜜柑が普及して、現在では夏

みかんの名が定着しました。その改名の理由は、夏みかんの実を収穫しなければ、前年

の実と今年の実が木になることから「夏代々」とも記しており、「代々」は「ヨヨ」と

も読め、近畿地方では中風のことを「ヨイヨイ」と称して、夏代々を食べると中風にな

るといわれ、縁起が悪いので改名したのだそうです。

初期の販売出荷

始めは少数の人のみが夏みかんの木を植えていましたが、夏みかんが高く売れること

がわかると多くの人々が夏みかんを作り始めました。明治27年には山口県全体の夏み

かん生産量の内90%以上を萩で作っています。(全国でも生産量第1位でした。)

その後も萩は大正時代まで夏みかんの生産量が全国第1位でしたが、夏みかんを作れ

ば儲かることが全国に知れ渡ると、ほかの地域でも夏みかんを作り始めたため、以前ほ

ど儲からなくなり、だんだんと栽培面積が減っていきました。当時の夏みかんを作る人

の大きな悩みは、寒い冬が来ると夏みかんが寒害に受け(中身がスカスカになる。)生

産量が安定しなかったことです。

以下略

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.05.06 21:02:35

[旅行 Travel] カテゴリの最新記事

-

5/18-19秋田・青森旅行:旅先で見つけた気… 2024.05.29

-

5/18-19秋田・青森旅行:黄金崎不老ふ死温… 2024.05.25

-

5/18-19秋田・青森旅行:JR秋田駅の豪華な… 2024.05.20

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.