PR

カレンダー

コメント新着

キーワードサーチ

(真地大権現堂/前田の普天間グヮー)

沖縄本島中南部の浦添市「経塚(きょうづか)集落」に「真地大権現堂」という洞窟の拝所があり、一説によると権現八社の1つであると伝わっています。この土地は「経塚子の方原」と呼ばれる小字の東側丘陵で「前田/経塚近世墓群」に分類される古墓群に位置しています。この古墓群からは1701年に洗骨された「我謝筑登之親雲上」と女房、さらに1757年に洗骨された「那氏平敷筑登之親雲上」と同人妻の骨が発掘されました。「親雲上/ペーチン」とは琉球士族の事で、その中でも地頭職という行政区域の領主を務めた士族は「親雲上/ペークミー」と呼ばれて区別されていました。この丘陵にある「真地大権現堂」は別名「前田の普天間グヮー」と呼ばれており「普天満宮」の女神が休憩した伝説の洞窟として知られています。

(真地大権現堂の鳥居)

(真地大権現堂の石獅子/向かって左側)

(真地大権現堂の石獅子/向かって右側)

沖縄には「普天間グヮー」と呼ばれる拝所が6ヶ所あり、その内の5ヶ所は首里と普天間の間に点在する洞窟となっており女神が休憩した場所とされています。

1「普天間グヮー/女神の生誕地」那覇市首里桃原

2「普天間グヮー/西森御嶽洞窟」那覇市首里儀保

3「普天間グヮー/真地大権現堂洞窟」浦添市経塚

4「普天間グヮー/前田権現洞窟」浦添市前田

5「普天間グヮー/嘉数ティラガマ」宜野湾市嘉数

6「普天間グヮー/神山ティラガマ」宜野湾市愛知

(旧神山/普天間基地内)

(真地大権現堂の龍柱/向かって左側)

(真地大権現堂の龍柱/向かって左側)

(真地大権現堂の洞窟)

(真地大権現堂の龍柱/向かって右側)

次のような「普天満女神」由来の伝承が残されています。

『昔、首里の桃原に美しい乙女が住んでいました。 とても 優しく気品に満ちたその容姿が人々の評判となり、島中で噂となりましたが不思議なことに誰一人その姿を見た人はいません。 彼女はいつも家で機織りに精をだし、決して他人に顔を見せませんでした。彼女の神秘的な噂に村の若者達は乙女に熱い想いを寄せていたのです。 ある日の夕方、彼女が少し疲れてまどろむうちに荒波にもまれた父と兄が目の前で溺れそうになっている夢を見ます。乙女は驚き二人を必死で助けようとしましたが、片手で兄を抱き父の方へ手を伸ばした瞬間、部屋に入ってきた母に名前を呼ばれて我に返り、父を掴んでいた手を思わず放してしまいました。幾日か過ぎ、遭難の悲報とともに兄は奇跡的に生還しましたが、父はとうとう還りませんでした。

(真地大権現堂の賽銭箱とウコール)

(真地大権現堂の洞窟内に祀られた霊石とウコール)

(真地大権現堂の燈篭と手水鉢)

乙女はいつものように機織りをしていましたが、その美しい顔に愁いが見えます。

神様が夢で自分に難破を知らせて下さったのに、父や船子たちを救うことができなかった悲しさが乙女の心から放れません。以来、旅人や漁師の平安をひたすら神に祈り続ける毎日でした。

乙女の妹は既に嫁いでおりましたが、ある日夫が「姉様は美人だと噂が高いが、誰にも顔を見せないそうだね。私は義理の弟だから一目会わせてくれないか。」

と頼みました。暫く考えた妹は「姉はきっと断わるでしょう。

でも方法があります。私が姉様の部屋に行き挨拶をしますから、そのとき何気なく覗きなさい。

中に入ってはいけません。」と答えました。

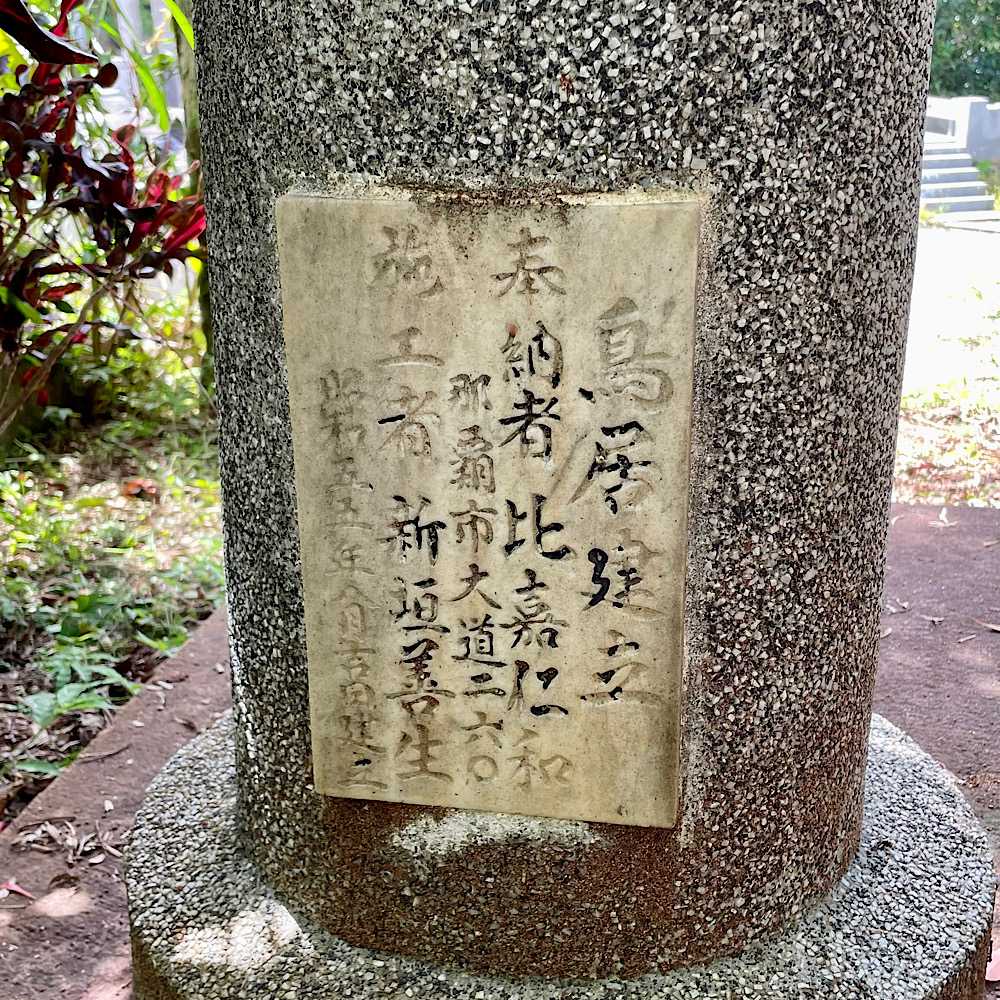

(真地大権現堂鳥居建立/奉納者/施工者)

(真地大権現堂の土地に関する案内板)

「姉様しばらくでございます!」

妹の声に振り向いた乙女は、障子の陰から妹の夫が覗いているのを見つけ、途端に逃げるように家を飛び出しました。

末吉の森を抜け山を越え飛ぶように普天間の丘に向かう

乙女に、風は舞い樹々はざわめき、乙女の踏んだ草はひら草になってなびき伏しました。乙女は次第に神々しい姿に変わり、普天間鍾乳洞に吸い込まれるように入って行ったのです。

そして、それ以来再び乙女の姿を見た人はありません。

現身の姿を消した乙女は「普天満宮」の永遠の女神となったのです。』

この時に乙女が暫し休憩を取ったとされる場所が、那覇市首里から宜野湾市普天間にかけて現在も点在する5ヶ所の「普天間グヮー」と呼ばれる洞窟となっています。

(真地大権現堂/鳥居の額束)

(比嘉家納骨堂)

「真地大権現堂」の土地は戦後の所有者確認作業(1946-1951年)にて所有者が確認出来なかったため、現在も「所有者不明土地」となっています。しかし「真地大権現堂」には「乾隆四拾六年 辛丑 九月拾貳日 御神 拜聞記念 陳氏 比嘉門中」と彫られた石碑が建立されており、鳥居建立の奉納者は「比嘉仁和氏」であり、更に「真地大権現堂」南側の丘陵中腹には「比嘉家納骨堂」があります。「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」第62条により、この120平方メートルの土地は浦添市が管理を行なっていますが「真地大権現堂」には「比嘉家」が深く関連している事が見て取れます。ちなみに「門中/ムンチュー」とは沖縄に於ける始祖を同じとする血縁集団の事です。17世紀後半、琉球王府による士族の家譜編纂の開始以降、士族階層を中心に沖縄本島中南部で「門中/ムンチュー」が発達したのです。

(比嘉門中の墓/2号墓)

(比嘉門中の墓/3号墓)

(比嘉家之墓/比嘉家門中之墓)

「真地大権現堂」がある「経塚子の方原」の小字から北東側に「前田東前田原」と呼ばれる小字があります。この小字の中心部にある「前田小学校」北側の砂岩層(ニービ)の丘陵中腹には初期の堀込墓である「比嘉門中の墓/2号墓」の古墓があります。ここから更に北東側は「前田前田原」の小字があり「比嘉門中の墓/3号墓」の堀込墓がある琉球石灰岩が隆起した大岩があります。この古墓の敷地には新しい「比嘉家之墓」と「比嘉門中之墓」が隣接しています。「真地大権現堂」も「比嘉門中の墓」の古墓も同じ「前田/経塚近世墓群」に属しており、昔から前田集落の住民と首里から移り住んだ琉球士族の墓が多数存在しています。「真地大権現堂」は 家族の健康祈願に加えて、子どものすこやかな成長を願う「子育て祈願」に訪れる人が旧暦の9月を中心にして多くなり大切に拝されています。

-

集落発祥の丘陵に祀られる御拝所と古井戸@… 2022.07.17

-

組踊の創始者が眠る墓と琉球王府が名付け… 2022.07.12

-

キッチャキ石を祀る権現と拝される先世の… 2022.07.07