PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさんハス開花、オオシロ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

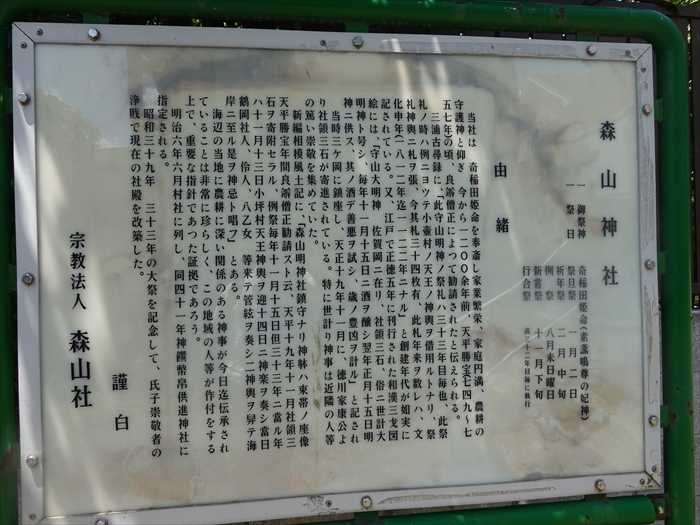

「森山神社」案内板 があった。

そして直ぐ先、右側に「森山神社」の参道入口が現れた。

石段を上ると「森山神社」の石鳥居が。

「 森山神社

一 御祭神 奇稲田姫命(素戔嗚尊の妃神)

一 祭 日 歳旦祭 1月2日または3日

祈年祭 2月中旬

例 祭 8月末日曜

行合祭 満32年目毎に執行

由 緒

当社は、奇稲田姫命を奉斎し家業繁栄、家庭円満、農耕の守護神と仰ぎ 今から1270余年前、

天平勝宝(749〜757年)の頃、良辨僧正によって勧請されたと伝えられる。

三浦古尋録に、「此守山明神ノ祭礼ハ三十三年目毎也、此祭礼ノ時ハ例ニヨツテ小壺村ノ天王ノ

神輿ヲ借用ルトナリ、祭礼神輿ニ札ヲ張、今其札三十四枚有、此札年来ヲ数レハ、文化申年

(一八一二年迄一一二二年ニナル」と創建年代が如実に記されている。又、江戸で正徳5年に

刊行された和漢三才図絵には、「守山大明神 佐賀岡ニ在リ、社領三石、俗ニ世計大明神ト号シ、

毎年十一月十五日ニ酒ヲ醸シ翌年正月十五日明神ニ供ス、其ノ酒デ善悪ヲ試シ、歳ノ豊凶ヲ計ル」

と記され、当時三ケ岡に鎮座し、天正19年11月に、徳川家康公より社領三石が寄進されている。

特に世計り神事は近隣の人等の篤い崇敬を集めていた。

新編相模風土記に、「森山明神社鎮守ナリ神躰ハ束帯ノ座像天平勝宝年間良辨僧正勧請スト云、

十三日小坪村天王神輿ヲ迎十四日ニ神楽ヲ奏シ當日鶴岡社人、伶人、八乙女、等来テ管絃ヲ奏シ二

神輿ヲ引いて舁テ海岸ニ至ル是ヲ神忌ト唄フ」とある。

海辺の当地に農耕に深い関係のある神事が今日迄伝承されていることは非常に珍らしく、この

地域の人等が作付をする上で、重要な指針であった証拠であろう。

昭和39年 三十三年の大祭を記念して、氏子崇敬者の浄財で現在の社殿を改築した。

宗教法人 森山社」

住宅の間に参道があり、奥にある本殿までまっすぐと伸びていた。

正面に石鳥居の「 一の鳥居 」。

広場の先に、石段がありその先に「拝殿」が見えた。

右側には例大祭等の時の、大きな石製の観覧席の如きものがあった。

「拝殿」への石段を上る。

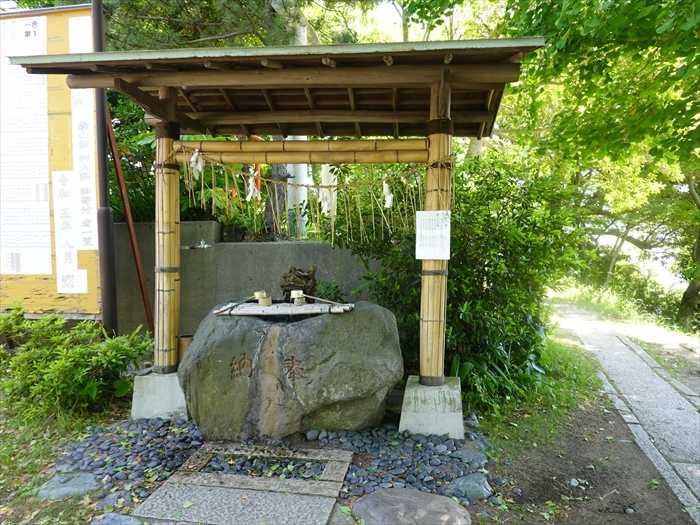

「 奉納 参道 」碑。

「 奉納 石段 」碑。

石段の上に 「狛犬」(右) 。

石段の上に 「狛犬」(左) 。

足で押さえているのは、お花?

明治35年生まれで、耳を横に張った江戸流狛犬。花は牡丹のように見えたが。

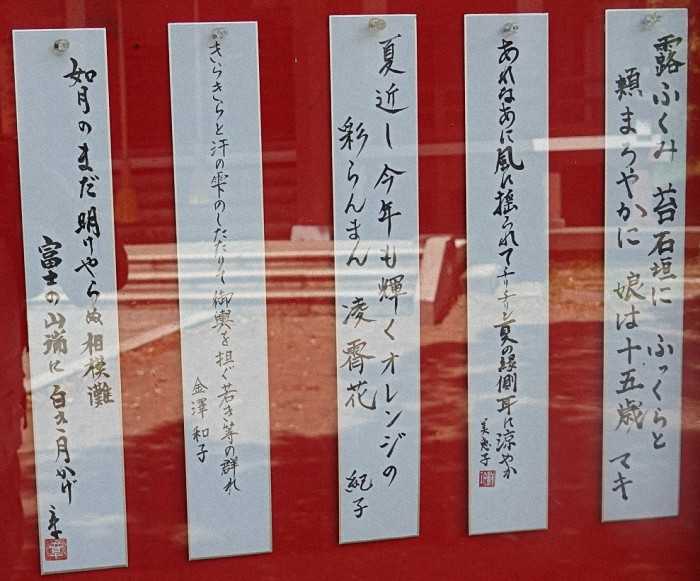

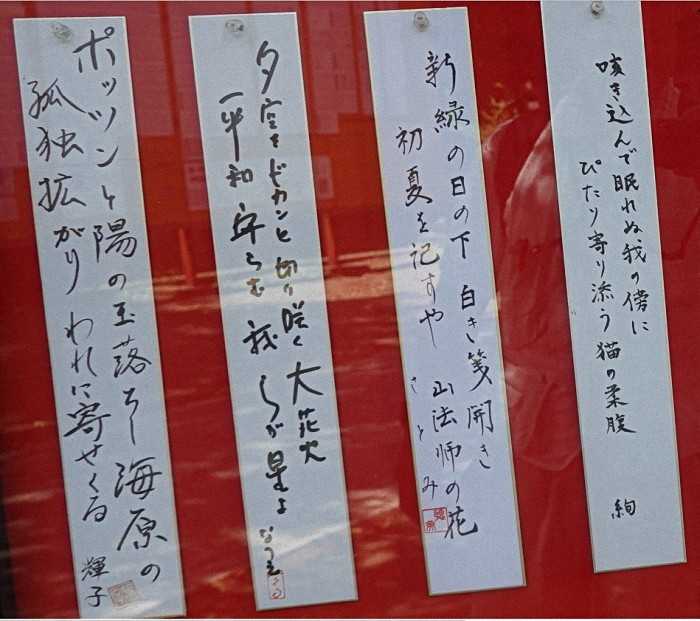

「 例大祭 献詠歌 」

「 献詠歌 」に近づいて。

「 手水舎 」。

「 吐水口 」。

水を吐き出している龍には迫力があり立派。

水を司る龍には火防の意味も有る。そんなわけで多くの神社仏閣で龍を見かけることがあるのだ。

「 花掛け 」

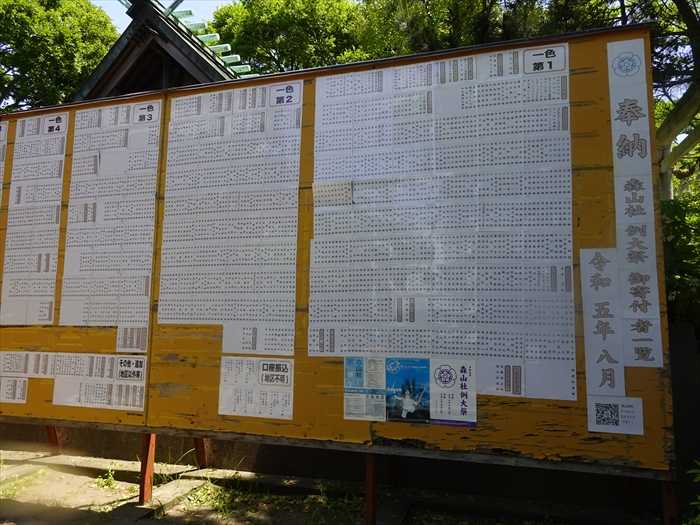

「 奉納 森山社 例大祭 御寄附者一覧 令和五年八月 」と。

正面に「 拝殿 」。

森山神社は正式名称を「森山社」 と称し、社伝によると 祭神として

「奇稲田姫命(クシイナダヒメノミコト)」 を祀っています。

創建は天平勝宝(西暦749年)で、鎌倉由比ヶ浜生まれの良辨僧正が勧請されたとされています。

往時は「守山大明神」とか「佐賀岡明神」と呼ばれ、佐賀岡(現・三ケ岡=大峰山)にあった

とのこと。

「森山社の祭神は「 奇稲田姫命(クシイナダヒメノミコト) 」です。

(日本神話に登場するこの女神は『日本書紀』では「奇稲田姫」『古事記』では「櫛名田比売」

と表記されます)

奇稲田姫命は出雲国(島根県)簸の川(斐伊川)の川上に住んでいたとされ、足名推命

(アシナヅチノミコト)と手名推命(テナヅチノミコト)夫婦の八人娘の末娘として暮らして

いました。

毎年毎年、八岐大蛇がやってきて次々と娘たちを食べてしまい、最後に残った末娘の奇稲田姫命も

食べられてしまう時期がきたので、老夫婦の両親は嘆き悲しんでいました。

そこへ高天原を追放された「素盞嗚尊(スサノオノミコト)」が折よく現われ、ことの次第を聞き

義侠心を燃え上がらせて八岐大蛇を退治しました。

(日本神話に登場するこの大蛇は『日本書紀』では「八岐大蛇」『古事記』では「八俣遠呂智」と

表記されます)

助けられた奇稲田姫命は素盞嗚尊と結婚して、出雲国に宮殿を造って住んだとされます」

とネットから。

拝殿に近づいて。

本坪鈴(ほんつぼすず) が二基並ぶ。

扁額「森山神社」 。

内陣。

本殿に向かって左側にあった「 神輿庫 」。

神輿が大きすぎて・・・。

こちらは、子供用神輿か?

例大祭時の神輿 👈️リンク の写真をネットから。

森山社の境内には いくつかの境内社 があった。

■ 船玉神社(祠)

●御祭神:住吉三神(底筒男命(ソコツツノオノミコト)、中筒男命(ナカツツノオノミコト)、

上筒男命(ウワツツノオノミコト))

●御神格:海の神、航海の神、和歌の神

●御神徳:海上安全、漁業・海運・貿易・造船などの業種守護、商売繁盛、開運招福

(縁結び・子授かり)

■金刀比羅社(船玉神社内)

●御祭神:金山毘古命(カナヤマヒコノカミ)

●御神格:鉱山の神、鍛冶の神、鉱物の神、包丁の神

●御神徳:鍛冶技術向上、金属加工業の守護、金運、商売繁盛、開運招福、災難避け、厄除け

漁業の守護神・商売繁盛・縁結び・子授かり

●由 緒:

創建不明、神奈川県郷土資料(明治12年)及び葉山郷土誌(昭和5年(1930))には

「住吉神社(建物正面一間、奥行一間)」と、「金刀毘羅神社(建物正面三尺、奥行三尺)」と

二社の記載がある。現在の祠は、昭和43年(1968)11月一色氏子会(連名)、

一色漁業正組合員(連)により改築された。

■厄神社(大国主社)(祠)

●御祭神:大地主命(オオトコヌシノミコト)・大物主神(オオモノヌシノカミ)

●御神格:国造りの神、農業神、商業神、医療神、縁結びの神、土地の神、家・屋敷を守る神

●御神徳:縁結び、子授かり、夫婦和合、五穀豊穣、病気平癒、産業開発、交通・航海守護、

商売繁盛・国内平定・天下泰平・農業保護・医薬の神

●由 緒:

創建不詳、祠内に残された木札が存し、表面に「天下泰平 奉 厄神社 御造營神璽 崇敬者安全

社掌 守屋喜代太郎」、裏面に「大正8年1月14日 一色崇敬者中」の記載がある事から往時の建物か?

伝によれば三ケ岡町内から氏子廃絶により移されたといわれている。

神奈川県郷土資料(明治12年(1879))に「大国主神社、祭神・大地主命、由緒不詳、

建物・正面三尺奥行三尺」の記載あり、また、葉山町郷土史(昭和5年(1930)には

「大国主社、祭神・大地主命、由緒・ 不詳、建坪・二合五勺」の記載がある。

■稲倉魂社(祠)

●御祭神:稲荷神(倉稲魂命(ウカノミタマノミコト)(日本書紀)・宇迦之御魂神(古事記))

●御神格:五穀豊穣の神、諸産業繁盛の神

●御神徳:五穀豊穣、産業振興、商売繁盛、家内安全、芸能上達

田の神、五穀豊穣の神、諸産業繁盛の神

●由 緒:

創建時期不明、祠内に「正一位稲倉魂命天長地久常堅右明治二己巳年(一八六九)十二月鈴木源致」と木札あり、この時期に建立されたものと思われる。神奈川県郷土誌(明治12年(1879))に、「稲荷社祭神稲倉魂命、由緒不詳、建物正面三尺奥行三尺、氏子百六拾弐戸」とあり、また、葉山町郷土史(昭和5年)に「祭神稲倉魂命、由緒不詳、建坪二合五勺」とある。

古老によれば一色打鯖地区から移設されたの伝有。 平成30年(2018)、講を解散するに当たり、新たな祠を隣地玉蔵院に建立、既存の社を廃社としたが社屋のみ残されている。

境内北側に在する稲荷大明神も、上原地区を中心とした講中で、当社と同様の縁起である。

■神明神社(祠)

●御祭神:天照大神(アマテラスオオミカミ)(日本書紀)、天照大御神(古事記)

●御神格:太陽神、皇祖神、日本の総氏神

●御神徳:国家安泰、子孫繁栄

●御祭神:豊宇気毘売神(トヨウケビメノカミ)

●御神格:食物神、穀物神

●御神徳:農業・漁業の守護、産業振興、開運招福、厄除け

地元では「だいじごさん(大神宮様)」と呼ばれる伊勢神宮の分社。

●由 緒:

創建時期不明、葉山町葉山郷土誌(昭和50年(1975)3月)記述の古老の伝によれば、大正初期(1912~1916)には御祭神が森山神社に合祀されていた。ご神体(石)碑?は明治13年(1880)に遷宮祭としてだいじごさん(大神宮山(一色1501番地付近))から深夜零時に安置したと伝わっている。 一方、神奈川県郷土誌(明治12年(1879))には、「神明社(一色字平松)、建物正面一間、奥行一間境内17坪、信徒七拾人、民有地第一種」と記述あり、拠って当地とは別地に存し、前記の時期に当社に合祀されたと思われる。 例年7月に「大神宮祭」を斎行し、氏子の崇敬を集めている。

■稲荷大明神(祠)(京都伏見稲荷の分社)

●御祭神:倉稲魂命(ウカノミタマノミコト)宇迦之御魂神(ウカノミタマノカミ)

●御神格:五穀豊穣の神、諸産業繁盛の神、屋敷・地域の神

●御神徳:五穀豊穣、産業振興、商売繁盛、家内安全、芸能上達、金運向上、諸願成就

●由 緒:

創建不詳、伝によれば一色上原地区を中心に活動していた講が、将来の衰退を危ぶみ、森山神社に合祀されて今日に至っていると言われている。稲荷神社の多くは旧家や辻々に建立しているのを散見することができ、その中で血縁者や地縁的関係者などの小集団で社の講中を行っていた。

境内西側に在する別祠稲倉神社も、一色打鯖・三ケ岡地区を中心とした講中で、当社と同様の縁起である。

左側から拝殿を見る。

■ 浅間神社(舟型石碑)

●御祭神:神吾田津姫、神吾田鹿葦津姫、木花開耶姫(コノハナノサクヤビメ)(日本書紀)、

神阿多都比売、木花之佐久夜毘売(古事記)

●御神格:火の神、山の神、安産の神、子育ての神、酒造の神

●御神徳:子授け、安産、縁結び、農業・漁業守護、航海安全、火難消除、織物業守護

浅間信仰・富士山信仰・山の神をまつる社。

●由 緒:

創建明治17年(1884)6月1日、一色在の富士(浅間神社)講中が建立、富士吉田市浅間神社

には、「葉山町一色富士講中」と記された扁額を見ることができる。

神奈川県郷土資料(明治12年)には「浅間社、由緒不詳、建物正面三尺、奥行き三尺」の

記載あり、また、葉山郷土誌(昭和5年)には「浅間神社」の記載がある。

なお、同様の石碑が後背の峰岡山山頂にも凝灰岩で出来た富士講の石塔(明治16(1883)年が

祀ってある。

他にも多くの歴史を感じさせる石碑が。

「 令和五年 森山社例大祭

」案内。

「森山神社 ホームページ QRコードです!!」。

「拝殿」前の石段から参道を見る。

小さな石祠。

そして、ビービーとミツバチが訪花している木は「 クロガネモチ

」

クロガネモチの開花は5~6月。その年に伸びた葉の脇に小さな花が複数集まって咲く。

雌雄異株で雄株には雄花が、雌株には雌花が咲くが、いずれも直径4ミリほどで目立たない。

花は淡い紫~クリーム色で、花弁と萼は浅く4~6つに裂け、花弁は反り返る。

雄花は4~6本ある雄しべが目立つが、雌花の雄しべは退化しており、代わって中央にある

柱頭が隆起する。

セイヨウミツバチの姿を。

ズームして。こちらはニホンミツバチ。

「クロガネモチ」の「ハチミツ(蜂蜜)」

をネットから。

別名「山れんげ」

と呼ばれる人気ある蜂蜜と。

そして参道左手にあったのが「 一色会館

」。

一色会館は、レトロでちょっとユニークな建物。

通常は、上の写真の様に片側に掃き出し窓が並ぶ外観ですが、例大祭などがある時は、

並んだ扉や桟などを全部外して、大きな舞台になってしまうのだと。

下の写真は、お祭りの時の“舞台”になった状態であると ネットから。

舞台の正面は、ひな壇になっていて客席になるのだ「。まるでちょっと昔の“芝居小屋&桟敷席”と

いったレトロな風情で、昭和の香りがたっぷり残る素晴らしい空間。舞台になっている部分は、畳敷きの大広間。大広間の上手も小さな舞台になっている と。

こちらが「一色会館」の玄関。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.27

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.26

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.25