PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 国内旅行

久しぶりに義兄との箱根に一泊しての河口湖、丹沢湖廻りの紅葉巡りを計画した。

天気が良く富士が良く見えていたので、1日目は河口湖廻りの神社史跡を訪れることに、

カーナビをまず「北口本宮冨士浅間神社」にセットして出発。

11月19日(日) 9:15

快晴の国道134号を進み平塚の”袖ケ浜交差点”。

この先の道路沿いに、プラカードを持った人が立ち並んでいたが何の抗議であったか。

旅友からの情報でネットで調べると、

「平塚市が進める湘南海岸公園龍城ヶ丘ゾーン整備・管理運営事業計画の見直しを求めます」。

9:30

西湘バイパスの国府津ICを出て、県道717号線(沼田国府津線)を西へ進む。

車窓から富士が綺麗に見えていた。

この先の成田南交差点を右折して国道255号を北上。

10:25

籠場インターから国道246号を走り、菅沼交差点を右折して県道151号線(須走小山線)へ。

晴天の空に富士が聳えるが、この田園風景でも電柱電線が景観を損なっている。

前方は新東名高速道路の工事現場。

10:35

国道246号の菅沼交差点から県道151号線(須走小山線)を北上、正面に鳥居が見えてきた。

東口本宮 冨士浅間神社 (須走浅間神社)

所在地:静岡県駿東郡小山町須走 126

今年4月24日(月)には、富士宮市にある「冨士山本宮淺間大社」へ参拝している。

その時のブログは「 冨士山本宮淺間大社 」👈 をクリック願います。

東口本宮冨士浅間神社の左側にある、「須走護国神社」。

春先にはサクラが楽しめるようだ。

富士に積もる雪も左側の”宝永山”まで。

国道138号を走り静岡県から山梨県へ入り”籠坂峠”。

籠坂峠から国道138号を下り前方は”旭日丘交差点”。

カーナビの案内はこの交差点を左折。

御殿場行きのバス停。

旭日丘交差点

今年11月3日(金)に「 旭日丘湖畔緑地公園の紅葉」 で来たばかりである。

その時のブログは「 山中湖周辺の紅葉 」👈 をクリック願います。

交差点に立つ自転車のモニュメント。

旭日丘交差点を左折して国道138号、国道413号(道志みち)を進む。

国道沿いの紅葉が進んでいた。

紅葉の後方は山中湖。

山中湖沿いの国道138号、413号(道志みち)で、旧鎌倉往還。

山中湖西交差点

山中湖西交差点をズームアップ。

道路標識の上には富士山。

国道138号、413号(道志みち)の、旧鎌倉往還。

いつもこの辺りは渋滞、この先を右折すると”忍野八海”へ。

この辺りは赤松が多くマツタケの産地。

国道413号を進み前方は目的地の「北口本宮冨士浅間神社」の森。

11:20

北口本宮冨士浅間神社 第1駐車場

国道413号沿いにある駐車場 (無料) へ車を停め参拝。駐車場は他にもあるが全て無料。

この国道はもう何度も通っているが参拝するのは今回が初めてである。

北口本宮冨士浅間神社

所在地:山梨県富士吉田市上吉田 5558

国道413号沿いに建つ北口本宮冨士浅間神社の”第一大鳥居”。

第一大鳥居の扁額「冨士山」。

鳥居は銅板巻き?。

第一大鳥居の南方向の参道両側は杉並木。

参道両側には石燈籠が並んでいる。

鳥居を潜ると左側に、「摂政宮殿下御拝之御跡」の石柱。

摂政宮殿下とは、後の昭和天皇・当時皇太子だった裕仁(ひろひと)のこと。大正天皇

の体調悪化に伴い、1年前の大正10年(1921)11月25日から摂政宮となっていた。

鳥居を潜ると右側には、「大鳥居銅装大改修 記念碑」の石碑。

大鳥居は珍しい銅板巻きに改修したようだ。

石燈籠の右側には「奉寄附永代燈籠」と刻まれた石柱。

清涼な空気に包まれた北口本宮冨士浅間神社の参道。

参道入口に、

境内における無許可での下記行為を禁じます。

「営利目的の撮影ほか、物品販売/募金活動、集会/ビラ配り、ドローン飛行、

楽器演奏/芸事披露」。

参道の両側には、樹齢百年以上の杉が、まさに天を突くがごとく伸び、 さらにその足元に風雪

に削られ苔むした石灯籠が並ぶ。気高き社へ人々をいざなう巨大な生きた回廊のようだと。

樹齢百年以上の杉並木を見上げる。

数百メートルの参道の先に朱色の鳥居。

参道の左側に説明板。

仁王門礎石 国指定史跡「富士山」構成要素

平成二十三年二月七日指定

管理者 北口本宮冨士浅間神社

北口本宮冨士浅間神社境内には神仏混淆(こんごう)時代、三重塔・鐘楼・仁王門など、仏教色

の濃い壮麗な堂塔があり、美事な調和をみせていた。

明治初年、「神仏分離令」施行の際に撤去され、三重塔・鐘楼は失われて、現在その建っていた

跡を確認することはできない。

市内下吉田の臨済宗寺院「月江寺(げっこうじ)」が護持してきた仁王門も取り払われたが、幸

いにして礎石はその難を逃れ、往古のままに現存して昔日の面影をしのばせている。

ちなみに、この仁王門の規模は梁間一丈八尺(約5.5m)、軒高六間(約11m)という記録が残さ

れている。神社と寺院の建物が共存していた神仏混淆時代の貴重な史跡である。

平成二十五年十一月 富士吉田市教育委員会

南側から、 「仁王門礎石」 を見る。

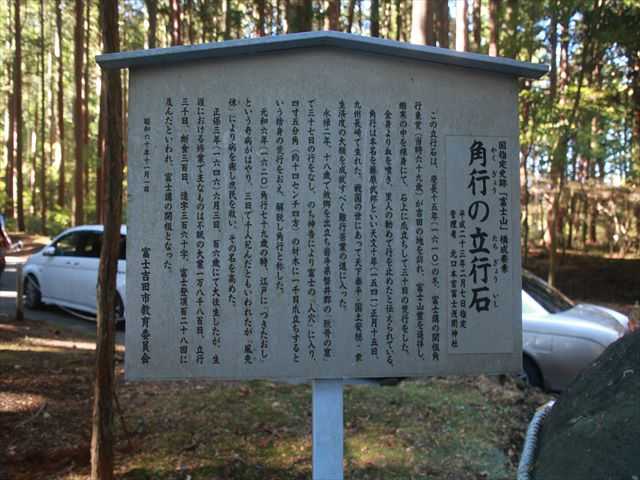

” 仁王門礎石” の向かい側に 「角行の立行石」 。

後方は無料駐車場になっている。

角行が荒行したと伝えられる立行石。

角行の立行石 (かくぎょうのたちぎょういし) 国指定史跡「富士山」構成要素

平成二十三年二月七日指定

管理者 北口本宮冨士浅間神社

この立行石は、慶長十五年(1610)の冬、富士講の開祖角行東覚(当時69歳)が吉田の地を訪れ、

富士山霊を遥拝し、酷寒の中を裸身にて、石上に爪立ちして三十日の荒行をした。

全身より血を噴き、里人の勧めで行を止めたと伝えられている。

角行は本名を藤原武邦といい天文十年(1541)正月十五日、九州長崎に生れた。戦国の世にあっ

て天下泰平・国土安穏・衆生済度の大願を成就すべく難行苦業の道に入った。

永禄二年、十八歳で故郷を出立ち岩手県盤井郡の『脱骨の窟』で三十七日の行をなし、のち神

告により富士の『人穴』に入り、四寸五分角(約14センチ四方)の材木に一千日爪立ちするとい

う捨身の荒行をおえ、解脱し角行と称した。

元和六年(1620)角行七十九歳の時、江戸に『つきたおし』という奇病がはやり、三日で千人死

んだともいわれたが『風先侎(ふせき)』により病を癒し庶民を救い、その名を高めた。

正保三年(1646)六月三日、百六歳にて大往生したが、生涯における修業で主なものは不眠の大

業一万八千八百日、立行三千日、断食三百日、造字三百六十字、富士登頂百二十八回に及んだ

といわれ、富士講の開祖となった。

昭和六十年十一月一日 富士吉田市教育委員会

参道には苔むした大きな石燈籠が並んでいたが奉納は江戸時代であったか。

参道には小さな砂利が敷かれ、右足を痛めていたので心配であったがどうにか参拝。

北口本宮冨士浅間神社大鳥居。

東海自然歩道案内図

この歩道は富士吉田市新屋より、鳴沢村大田和まで延長7.4kmです。自然景観に恵まれている

ことから、モデルコースとして最初につくられました。

参拝する前に、長ドライブであったためまず大鳥居手前左にあったトイレへ。

トイレ横の紅葉が陽を浴び綺麗であった。

間堀川を越える水路上の紅葉。

逆光で綺麗であった。

この水源は富士からの雪解け水であろうか。

11:35

北口本宮冨士浅間神社周辺案内図。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

河口湖、丹沢湖一泊の旅ー18、丹沢湖記念… 2024.01.10

-

河口湖、丹沢湖一泊の旅ー17、丹沢湖記念… 2024.01.09

-

河口湖、丹沢湖一泊の旅ー16、春や秋のミ… 2024.01.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.