PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

まだ登録されていません

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: カテゴリ未分類

の上から丹後沢公園には階段を下りてゆく。城域は公園や建物が立っていて、城の遺構はみあたらなく、水堀

あたりまで行ったので、城跡に来た感じがしなかった。もっとも、城の規模は大きかったらしいので、広範囲に

歩きまわれば城跡を感じられたかも知れない。

常磐平城は、龍が寝ている形に似ていることから「龍ヶ城」、丹後沢にアヤメがたくさん咲いていたことから

「あやめ城」の別名がある。いわき市の中心市街地である平の町を見下ろす標高39mの台地上に占地している。

台地の北には好間川、東には夏井川、南には新川が流れ三方を河川に囲まれている。台地周囲は急崖で天然

<遺構>

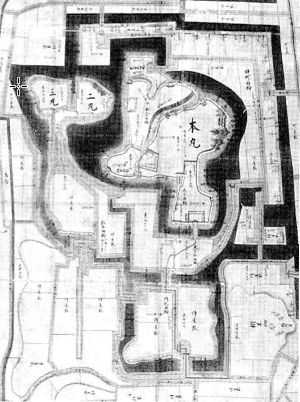

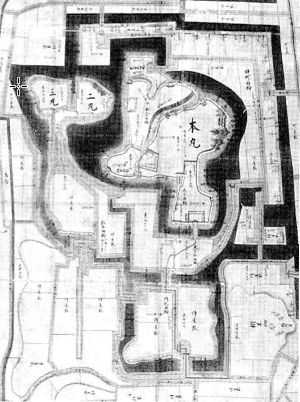

岩城平城は梯郭式の城郭で、台地東端部に本丸を置き、西に向かって大手郭・大手外郭。内記郭と三つの

郭を直列させる。内記郭の西端の門が六間門で、ここを出ると主郭の外側(広小路)となる。これらの郭は

本丸とほぼ同じ標高である。いっぽう、本丸の東側は一段低い位置(標高約30m)に焔硝郭と水手郭が巡る。

さらに水手郭の東端に出枡形の役割を持つ水手外郭が取り付く。ここが城の裏門である。水手郭の北東の台地

には二の丸・三の丸がある。標高は25~29mを測る。本丸北側の堀(丹後沢)をはさみ杉平郭(のちの三の丸)

がある。本丸の広さは東西八〇間・南北八五間である。この広大な敷地の中に藩主が居住する平屋の御殿が

建てられていたが天守はなかった。天守に代わるものとして、本丸縁辺に三階櫓と八ツ棟櫓が作られた。さらに

本丸の大手側も門に中門櫓、搦手側に塗師櫓・隅図櫓・櫛形門櫓が作られ守りを固めている。平城の石垣は、

本丸の周辺に遺存している。大手の中門櫓石垣、搦手の櫛形隅図櫓石垣・塗師櫓石垣などがある。塗師櫓石垣

は、「すべて自然石で野面の大きさをそろえ、横目地を通すことを意識しながら、隙間に間詰を多く入れた

布積崩しの新穴太積で積み上げられている。角隅に切石の算木積が未発達なことから元和期の構築である」と

され、市指定史跡となっている。岩城平城の縄張変遷の画期は、三の丸の移動と拡大である。「正保平城絵図」

では、本丸の北東にそれぞれ三五間ほどの広さの小さな二の丸と三の丸が並列して位置し、本丸の真北に杉平郭

(七〇間x七五間)が描かれている。ところが元禄頃の岩城平古地図には、正保絵図の二の丸・三の丸が

築城当初、杉平郭は侍屋敷が建っていたエリアだったが、17世紀後半頃、おそらく内藤義概(風虎)の代に一部

の侍屋敷を移転させ、三の丸としての主郭エリアに取り込んだものと思われる。新しい三の丸には近江八景を

模した庭園(伝承では元和園という)が作られた。庭園跡は現在も民家の庭としてその一部が残っている。次に

注目されるのは丹後沢の形成である。「正保平城絵図」では本丸を囲む内堀と丹後沢は繋がっており、水手郭

と二の丸の間には木橋が架けられていたらしい。ところが17世紀後葉の絵図では土橋状になり、18世紀になると

内堀と丹後沢の間は完全に埋め立てられてしまい現在の丹後沢の池が描かれている。この変更は防禦性よりも

移動の利便性を優先した結果であろう。城郭の西側の台地上には重臣の屋敷や寺社が配置された。台地下の

東側にが中間屋敷と足軽屋敷、南側・北側の台地下縁辺には桜井屋敷が置かれた。台地の南方、外堀の外側には

東西方向に浜街道が通り、道の両側に町屋が作られた。町の東西には惣門があり、東が鎌田門、西が長橋門

である。街道筋の町割りは、西から長橋町・研町・紺屋町・一町目~五町目・白銀町・番匠町。大工町・新川町

などがあった。

<歴史>

関ヶ原の戦いで西軍に味方した戦国大名岩城氏が領地没収になると、慶長7年(1602)12月、鳥居忠政

が岩城10万石を拝領し入封した。岩城氏の居城大館は廃城となり、鳥居氏によって岩城平城が建設さた。

以降、岩城平には北の伊達氏への備えとして、歴代、幕府の信頼の厚い譜代大名が配置された。元和8年

(1622)、山形に移封となった鳥居氏に代わり、内藤氏が就封した。内藤氏は総検地、新田開発などに力を

入れ領国支配の基盤を作った。延享4年(1747)に内藤氏が日向国延岡に移封となり、井上氏が入封したが

10年足らずで大坂城代となり異動、宝暦6年(1756)には安藤氏が入封し幕末にいたる。

戦国大名岩城氏の居城大館城は、飯野平と呼ばれる東西1.5キロの台地の西半分、現在の松ヶ岡公園(薬王寺台)

から平大館および好間町大館(権現山)にかけての台地上に占地していた。近年、平第一小学校の校舎建て替え

に伴う発掘調査で戦国時代の堀が発見され、城域の東端が揚土台まで広がっていたことが明かとなった。

台の東半分(近世の岩城平城)には、飯野八幡宮とその関連の僧坊などがあった。大館城の城下町は台地周辺に

形成され。久保町・古鍛冶町・根小屋が家臣団や直属の職人が集住するエリア、新川の南側の御厩宿・小島町

には市町が形成されていた。鳥居氏は岩城平城を作るにあたり大館城を完全に破却しそこを寺院地とし、城郭

を飯野平の台地東側の物見岡と呼ばれる先端部に新たに建設した。城下町も東側に移動させ町屋や侍屋敷を

新たに建設したのである。岩城平城と城下町の建設は、慶長8年に着手され完成に12年を要した。

<関連部将>鳥居氏、内藤氏、井上氏、安藤氏</関連部将>

<出典>東北の名城を歩く 宮城、福島、山形(飯村均ほか)</出典>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.