PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

まだ登録されていません

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: カテゴリ未分類

城に興味がわいて、東海道を歩き終わった後、せっせと一人で城めぐりを繰り返した。その意味で、掛川城は、城めぐり

を即発させてくれた城かも知れない。長く今川氏の城であったろうが、山内一豊が一時在城した城と思うのは、司馬氏の

小説のせいだろうか。

戦国時代、海道一の弓取りとしてその名を馳せた駿河の戦国大名今川義元が、西に位置する遠江支配を進めるため、斯波氏との

抗争の場であった東遠江の拠点として築いたのが掛川城である。今川氏の重臣朝比奈泰煕は、文明年間(1469~86)頃、現在の

掛川城から北東500mほどの独立丘陵に最初の掛川城(掛川古城)を築いた。朝比奈氏は掛川古城を拠点に東遠江の攻略を進め、

今川氏の遠江支配を盤石なものとしていく。掛川古城は市街地中にありながら中世城郭の様相をよく残している。曲輪配置と

しては、本郭を中心に西に二ノ郭、東に三ノ郭が配され、さらに腰曲輪が取付く。北側にも曲輪が存在したが、国道により消滅

した。また、現在の掛川市立第一小学校のグランド部分に居館が存在したと考えられている。本郭には明暦2年(1656)に建立された

徳川三代将軍家光の霊牌を祀る龍華院大猷院霊屋があり、曲輪の東側には土塁が残されている。本郭と三ノ郭を分断する大堀切は、

幅やく10m、現況での深さ約7mを測る圧巻の規模を誇る。発掘調査では最深部約9m、堀北端には土橋が取付くことが判明した。

新城築城後は出城として機能し、実際に永禄11年(1568)の徳川家康による掛川城攻めの際には朝比奈方の出城として使われた。

徳川領有期には対武田との前線に位置していたことから、往時の改修も考えられる。

朝比奈二代の泰能の代になると、今川氏の遠江での勢力拡大にともなう城域の拡張により現在の地に新城が築城された。新城築城に

ついても明確な記録はないが、連歌師宗長による日記「宗長日記」から築城の様相を窺い知ることができる。大永2年(1522)5月、

宗長は朝比奈泰能を訪ね、築城のようすを書き記している。堀の堀削と土塁構築が行われており、その長さは6,700間(2080~1200m)

にもおよび恐ろしいほどの深さがあると堀の印象を伝えている。その南にも竜池と呼ばれる池があったとも記している。二年後の

大永6年(1526)2月、ふたたび掛川城を訪れ、未だ普請中であることに加え、堀は幽谷のように深く、城山は椎や樫の木が繁茂し、

まるで鷹が営巣するような深い山だと表現している。普請が長期に及んでいたことと、表現に多少の誇張があるにせよ普請規模の

大きさ、とりわけ宗長が関心を寄せる堀の記述は注目される。この点については後述したい。また、公家の山科言継が今川氏の駿河

館を訪ねる往復の途中、弘治2年(1556)、翌3年(1557)に掛川の朝比奈泰能・泰朝父子を訪ねており、贈答のやり取り、饗応された

ことと合わせ城域周辺の様子を日記「言継卿記」に記している。宗長による連歌会、言継らの客人を迎えての饗応から、城山の周辺

にもれなしの場、いわゆる会所の存在が示唆される。また、連歌師や公家が駿河の今川氏を訪ねる途中に掛川城に立ち寄ることが

比較的頻繁にあったこともわかる。ちなみに発掘調査では、染付や青磁・白磁などの中国製磁器とともに、かわらけが中央図書館

地点から大量に出土している。かわらけは、宴席などで使い捨ての器として利用され、各地の武家屋敷内に存在したであろうハレの

舞台となった会所跡からまとまって出土しており、神事、儀式、宴席に用いられたとされる。また、伝世品と考えられる13世紀代の

中国製青白磁の皿・壺片ならびに古瀬戸瓶子片も多数出土しており、これらは社会的権威、信用、ステータスを表わす威信財

であり、これらの威信財は会所にしつられたものと考えられる。したがって、中央図書館地点が神事、儀式をはじめ連歌師や公家等

を招いての饗応の場であった可能性が高い。

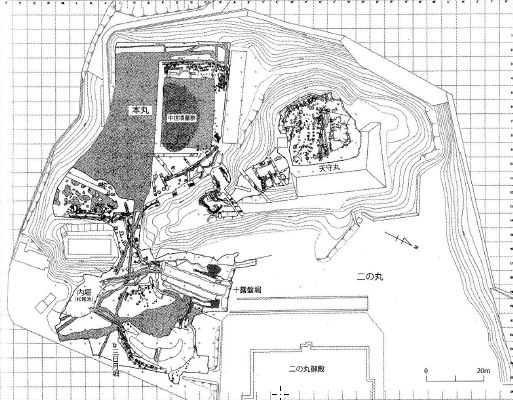

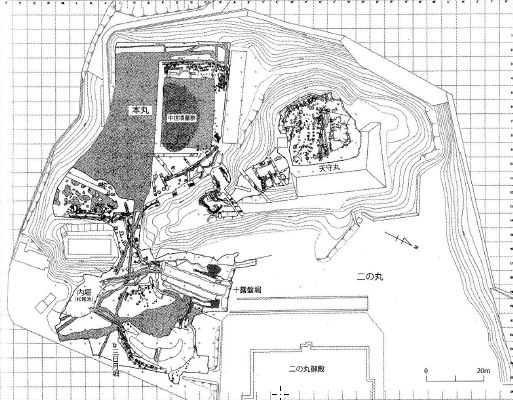

<遺構>

掛川は遠州平野の東隅にあり、東、南、北の三方を山稜に囲まれ、東の牧之原台地を経由し駿河への山越えの際の遠江側の入口

となっている。すなわち東海道においては、平野部から山間部への地形が大きく変化する箇所であることからも、古来より要衝と

されてきた。さらに東西交通だけでなく、駿河湾の塩や海産物を相良湾から信州へ送るための南北交通である「塩の道」も掛川を

経由しており、名実ともに東西南北の要衝であった。17世紀半ばに成立した浅野文庫所蔵の「正保城絵図」から城としての縄張配置

を見てみよう。標高56mの龍頭山を中心とした独立丘陵を主要部として占地する。龍頭山にに天守をいただく天守丸を最奥に置き、

その前面に本丸を配し、さらに二の丸、三の丸をはじめとする諸曲輪がそれらを取り囲んでいる。城山の南を貫流する逆川を外堀

として取り込みその内側にも曲輪(松尾曲輪)を配し、主要曲輪の防御を強固なものとしていたが、明治時代の河川付け替えにより

松尾曲輪は消滅した。城郭主要部の東西並び北側にも内堀が巡らされ、その周囲に侍町を配しそれらを外堀は囲繞している。掛川城の

最大の防衛線である本丸虎口は、石垣こそ多用されていないが、内堀(松尾池)、三日月堀、十露盤堀の三つの堀を駆使した馬出空間

を擁す技巧的な虎口となっている。発掘調査では三日月堀の縁辺部から山内期に比定される石垣が出土しており、さらに石垣の直下

からは架け造りにともなう小穴列が確認された。このことから石垣をともなった虎口としては、織豊期である山内期には完成していた

ことは確かであるが、その初現、換言すれば石垣をともなわない虎口としては永禄末(1570)から天正18年(1590)にかけての

徳川配下石川期の普請と考えられる。さて、冒頭の「宗長日記」に見られる大規模な堀の記述について、表現には多少の誇張がある

にせよ深く長大な堀を目にしたことは間違いなく、おそらく当時としては比較的規模の大きな堀であったと考えられる。朝比奈期

の虎口形態を含め堀の具体的な形状、規模について言及できないが、16世紀後半以降になって、当該部において長大な横堀とともに

技巧的な虎口が採用されていることを勘案すると、現在、目にすることができる堀は朝比奈氏が掘削した堀を、後代、徳川配下

石川期に馬出空間を擁す技巧的な虎口として大改修されたものと考えられる。当時の対武田との緊張状態を雄弁に物語る遺構と評価

できる。本丸は戦国期から近世を通じ主要な曲輪で、特に千戦国期は物見台を含めた最終的な詰め部となる龍頭山を背後にした曲輪

であった。発掘調査により本丸普請において、興味深い普請過程が明らかとなった。本丸の地形は、本丸普請以前、南に傾斜した

谷地形で、そこには集石墓から成る中世墓群が造営されていたことが判明した。古瀬戸後期(14世紀後半)の蔵骨器に混じって山茶碗

も出土しており、13世紀には造墓が開始されたと考えられ、16世紀初頭の築城にともなう造成により埋没したものである。本丸普請

に際し、谷地とそこに展開する中世墓群を埋め立てて曲輪としての空間を確保しており、朝比奈期の普請規模の大きさが窺われる。

中世墓は挙大の石を方形状に積み上げた集石墓を主体とし、五輪塔・宝篋印塔の石塔類も見られるが、大型の切石基壇の墓は集石墓

群にあっては異彩を放つ。朝比奈氏以前に当該地に割拠していた武士層の墓、奥津城と考えられ、これまで史料等では窺い知ることの

できなかった築城前の様相が判明した成果として特筆される。本丸から天守丸へ至る登城路は、「正保城絵図」とも一致する複数の

修復され廃城になるまで機能していた遺構であるが、その初現は山内期に求められる。天守丸も中世・近世を通じて主要部として機能

していた曲輪である。天守が造られる前の遺構としては、食違い虎口を曲輪を取り囲むように配置された大型土抗列とそれにともなう

柱抗列が検出されており、朝比奈・石川期の防御遺構と考えられ、往時の堅牢な普請のいったんが垣間見られた。山内期にはここに

天守が造られ、現在、平成7年に復興された天守が建つ。遺構としては天守台の石垣が残るのみで、しかも近世以降の積み直しによる

改変も著しく、山内期に比定可能な石垣は南面と西面の一ぶのみであった。石材は市内東部から産出する凝灰岩で、積み方により

山内期とそれ以降に分けることができる。山内期では自然石・粗割石を用いており、築石面の隙間に間詰め石が多用され、織豊期

の石積みの特徴を表わしている。復興された天守に代表される近世城郭として語られることの多い掛川城であるが、馬出空間を

擁す本丸虎口、折れを多用した登城路をはじめとし軍事としての攻守に重きを置いた、中世城郭としての側面をそこかしこに確認

することができる。

<歴史>

16世紀半ばまで、甲駿相の三国同盟により均衡がが保たれていた今川領であったが、永禄3年(1560)桶狭間の戦いによる

今川義元の討死によりその均衡が破られることになる。三河の松平元康(徳川家康)は、尾張の織田信長と同盟を結び後顧の憂いが

無くなったとみるや東三河への侵攻を開始した。その侵攻に誘発されるように遠江では、曳馬城の飯尾氏、井伊谷城のい井伊氏ら

による今川氏からの離反が相次ぎ、いわゆる遠州忿劇と呼ばれる混乱状況に陥った。永禄11年(1568)徳川家康と武田信玄は遠江の

混乱状態に乗じるように、今川領の駿河を武田氏が、遠江を徳川氏がそれぞれ分割領有する密約が交されたされたとされ、駿河には

武田信玄、遠江した徳川家康によって侵攻が開始される。信玄の侵攻により駿河を追われた今川氏真は、掛川城に逃げ込んだ。

一方、曳馬城に入った家康は、今川方の髙天神城や久野城らの東遠江諸侯への懐柔を進めつつ、ついに氏真の籠る掛川城に迫った。

家康は掛川城を取り囲むようにいくつもの陣城を築き波状攻撃を仕掛けるが、掛川城は容易に陥落せず、家康は力攻めが困難と判断

し和睦に梶を切ることになる。家康の和睦への決断は、掛川城が堅城であったことと今川・朝比奈方の堅固な守備に阻まれたことに

加え、西遠江・北遠江では徳川への抵抗勢力に対する執拗な調略が続けられており、遠江は未だ不安定な状態にあったことによる。

すなわち家康は、掛川城でのこれ以上の長期戦は何としても避けたいがために和睦による開城へと決断させたと考えられる。半年余り

の攻囲の末、氏真は北条氏を頼り落ち延びるが、名門今川氏はこの戦いをもって滅亡した。徳川領有後の掛川城には、重臣石川家成

が入城、対武田としての最前線に位置する城となった。天正18年(1590)豊臣秀吉による天下統一後、家康が関東に移封されると、

掛川城には山内一豊が入城し最新の築城技術をもって大改修を行い近世城郭としての礎を築いた。明治以降の廃城令により二の丸

御殿や太鼓櫓の一部の建物を残しほとんどが撤去された。また、掛川城は市街地にあるため、主要部以外の曲輪ならびに惣構を形成

する外郭遺構の多くは市街地化による改変が著しく戦国期はおろか近世期の様相を窺うことも難しい。

<関連部将>朝比奈氏、石川氏、山内氏、松平氏、太田氏</関連部将>

<出典>東海の名城を歩く 静岡編(中井均ほか)</出典>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.