PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

まだ登録されていません

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: カテゴリ未分類

農作業している地元の人から南側に屋敷跡などもあると教えられたので、次に訪れた時は南側の道路から屋敷跡を見て

葛山集会場の駐車場へつき、その上にある仙年寺を通って急な山道を登り、葛山城の曲輪あとや堀切、土塁などの城の遺構

を見ることができた。城内にヤマユリが咲いていた。

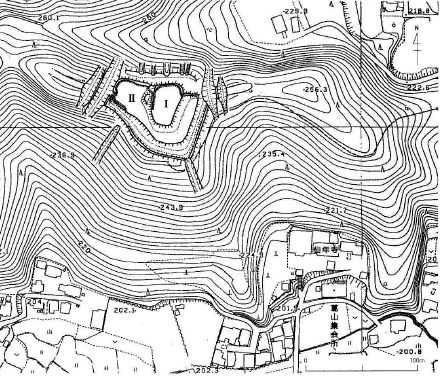

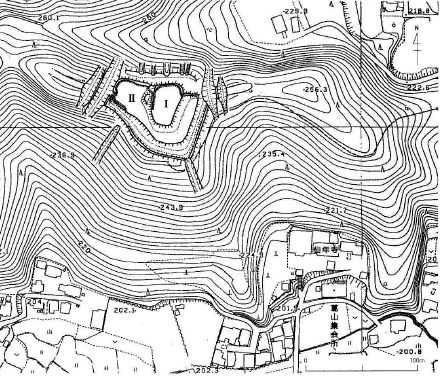

葛山は、室町・戦国期を通じて、東駿一帯で勢力を誇った今川氏国人衆の葛山氏の本拠だ。城は、愛鷹山から東に派生する

愛宕山の末端、大久保川沿いの城下集落を一望する標高274m(比高70m)の山頂部に位置する。南麓には葛山氏一族の墓所を擁する

仙年寺が位置する。仙年寺は、城主居館が営まれていた可能性が高い。城の南東約400mの場所に、土塁囲みの経100m程の鎌倉時代

<遺構>

(曲輪II)が取り巻き、東西尾根続きを遮断するために二重堀切を設けた、極めてコンパクトにまとまった戦闘的な姿である。

最高所に位置する主郭は、南北約45mx東西やく25mの規模で台形を呈している。北側から東にかけて土塁(高さ約1.5m・敷幅

約4m)が巡る。東側には一段低く小規模な腰曲輪が設けられ、その脇に土塁を割った副郭への虎口を配す。副郭は、主郭の

東・南・西側下段を取り巻く形で配され、主郭との高低差は約5~6mとなる。東側南側にかけては、幅約8~10mの帯曲輪状であるが、

西側は約25m四方の広さを持ち、北と西南側に土塁を巡らしている。この西側先端部の土塁を開口し、食違虎口が設けられ、二重堀切

に沿って南へと通路が続き、横堀へと至ることになる。本城の防御の要となるのが、副郭に沿って配された横堀で、総延長は100m程

となる。現況は、埋没が激しく土塁を巡らせた帯曲輪に見えるが、城外側に土塁を備えた幅5m程の規模が推定される。副郭からの

通路もここに至っていることから、堀底道が通路として利用されていた可能性は高い。さらに防御を固めるために、横堀に沿った

土塁を断ち割る形で、南東隅と慢性側から南麓に向かって二条の竪掘が配される。東側竪掘は、仙年寺の脇まで、約100mに渡って

続いている。竪掘は、主郭にも五条が連続し、北側防御を強固にしている。東西の尾根続きを遮断するのが、二重堀切で、東側は

幅約20mを測り、東尾根筋から続くルートを扼している。この堀切は、後世の通路により埋没が激しく、深さははっきりしない。

西側二重堀切は旧状を保ち、現状で東側が約15m・深さ約6m、西側が幅約10m・深さ約4mである。東西堀切から続く尾根上に明瞭な

人工的改変は認められず、基本的な城域は、二重堀切で区画された内部として問題はあるまい。現在見られる遺構は、大規模な横堀

と二重堀切の採用から、元亀から天正段階と考えられる。武田・北条の和睦が成った後の武田氏による改修の可能性が高く、緊張関係

の中で天正10年まで逐次改修が施されたとするのが妥当であろう。なお、仙年寺は、この時期の山麓居館が営まれた場所と推定

される。山頂から続く竪掘が西側を、背後から東にかけて尾根筋が巡る地形は、山麓居館を営むにふさわしい地形でもある。

<歴史>

「大森葛山系図」によれば、葛山氏は藤原道隆の子伊周とし、忠親・惟康と続き、惟康の孫親家が大森氏を名乗り、惟康の

子惟廉が葛山に住んで在地名の葛山氏を名乗ったと言われる。惟廉の孫とみられる葛山惟重は、治承4年(1180)の源頼朝挙兵に

弟惟平とともに従い、建久4年(1193)富士の巻狩りで頼朝の宿舎を設営したことから御宿殿とも呼ばれた。裾野市内の御宿の地名

は、頼朝の宿舎になったことによるとされる。今川氏との関係は、はっきりしない。応永23年(1416)の上杉禅秀の乱に際しては、

今川範国の指揮下に組み入れられている。永享10年(1438)の永享の乱時には、先鋒を務め活躍した。「文安年中御番帳」には、

将軍義政の御番衆のうち四番の在国衆の中に今川氏と並んで葛山氏の名を認めることができる。また、今川氏領国中にあって葛山氏

のみ自ら印判状を発給している。発給文書から、その支配地は駿東郡から富士山麓にまで広がり、葛山城を中心に一帯の土豪を

氏配下におさえていたことが解る。こうした事実から、在地領主として今川氏とまでいかないが、ある程度の独立した地位を認め

られていたと考えられる。延徳3年(1591)、伊勢宗瑞(北条早雲)の堀越御所急襲の折には、今川氏の援軍として参戦し、宗瑞

の次男氏時を養子としている。葛山氏の領国が、今川・後北条両者との関係を維持し、生き残りを図ったのであろう。天文6年

(1573)義が家督を継ぐと武田衆との同盟関係を結んでゆく。そのため今川と北条両氏が対立し「河東一乱」と呼ばれる争いに発展

した。葛山氏は縁戚関係にある北条方へ与し、今川氏と争うことになる。天文14年、乱の終息とともにふたたび今川氏との関係は

復活する。永禄11年(1568)葛山氏元は、朝比奈・三浦・瀬名の各氏とともに今川氏から離反し武田氏に内通、本領を安堵されて

いる。これに対し、氏真救援に動いた北条氏は、駿河各地を転戦し、葛山城を奪取し、清水新七郎に与えた。葛山氏は武田方に

合流したと思われ、翌年穴山梅雪とともに北条方の大宮城を包囲攻撃しているが、氏元名の文書は、その年を最後にみられなく

なる。元亀2年(1571)、武田・北条の和睦が成ると、葛山城も返還される。だが、城に入ったのは葛山氏の名跡を継承した信玄の

六男信貞で、御宿監物が後見人となっている。以後、天正10年(1582)の武田氏滅亡まで信貞の支配下となるわけだが、信貞自身が

ここで在地支配したかははっきりしない。信貞は、武田氏滅亡に際し、甲斐善光寺で自刃している。現在見られる城は、元亀2年

以降に武田氏の手によって改修された姿で、各所に武田氏の特徴が残されている。

<関連部将>葛山氏</関連部将>

<出典>東海の名城を歩く 静岡編(中井均ほか)</出典>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.