2月10日(金)、朝M病院での定期経過観察の診察( こちら )、夕刻にガイド会のエリア会議があるので、その間の時間を利用して、京都を歩きました。

M病院の診察後、最寄りの京阪電車で京都に向かいました。「京の冬の旅」で公開中の寺社のうち東山にあるいくつかを巡る予定です。

神宮道駅で降りて、東に歩き、最初の目的地「聖護院」へ。現在、「京の冬の旅」で公開中です。ここは、以前京都歩きをしたとき特別公開をしていると思い訪問しましたが、まだ公開してなくて、拝観しそびれたところです( こちら )。

我がガイド会が受付も案内も担当しているので、研修扱いで無料で入れます。ちょうど、同じエリア会の先輩女性が受付をしておられたので、挨拶をして入場させていただきました。ガイド会に入る前に、やはり特別公開で拝観していますので、2回目の拝観になりますが、前回は、純粋な観光客として、今回は、将来のガイドに備えての下見が目的ですので、大きく位置づけが違います。

山門前の「冬の旅」特別拝観案内

山門

長屋門

表玄関

◆沿革

山伏で知られる、本山修験宗総本山。平安時代の寛治4年(1090)に白河上皇が紀州(現在の和歌山県)の熊野三山を参詣する際、修験者(山伏)として有名であった三井寺の増誉大僧正が、先達(案内役)を努めた功績により寺を賜り、聖体護持の意味から聖護院と名付けたとう。修験道とは、日本古来の山岳信仰と、仏教の密教、道教などが結び付いて平安末期に成立した宗教で、役行者(634~701)を開祖とする。増誉大僧正はさらに「熊野三山検校職」を任命され、修験者を統括し、全国に2万余の末寺をかかえる一大修験集団となった。しかし、明治政府によって「修験道廃止令」が出され、多くの山伏は還俗し、寺は衰退した。

後白河天皇の皇子・静恵(じょうえ)法親王が宮門跡として入寺(4代目)して以来、明治維新まで37代のうち25代は皇室により、12代は摂家より入寺した。代々皇室や摂家より門主を迎えた由緒ある門跡寺院。周りは「聖護院の森」と呼ばれる森が広がっていたので、「森御殿」とも呼ばれた。この森の紅葉は錦の織物の様に美しいため、錦の林・「錦林」と呼ばれ、森が無くなった現在も地名として残っている。

応仁の乱をはじめ、度重なる火災に遭い、各地を転々とした後、延宝4年(1676)に再興されたのが現在の主な建物で書院(重要文化財)は京都御所の御殿を移したものである。聖護院相続で入寺されていた祐宮兼仁親王が安永8年、光格天皇として皇位を継承。天明8年(1788)の大火で御所が炎上した際、光格天皇が一時、仮皇居として使用した。幕末の安政元年(1854)の御所の炎上に際しては、孝明天皇が一時仮皇居として使用した。これらの歴史から、「聖護院旧仮皇居」として国の史跡に指定されている。

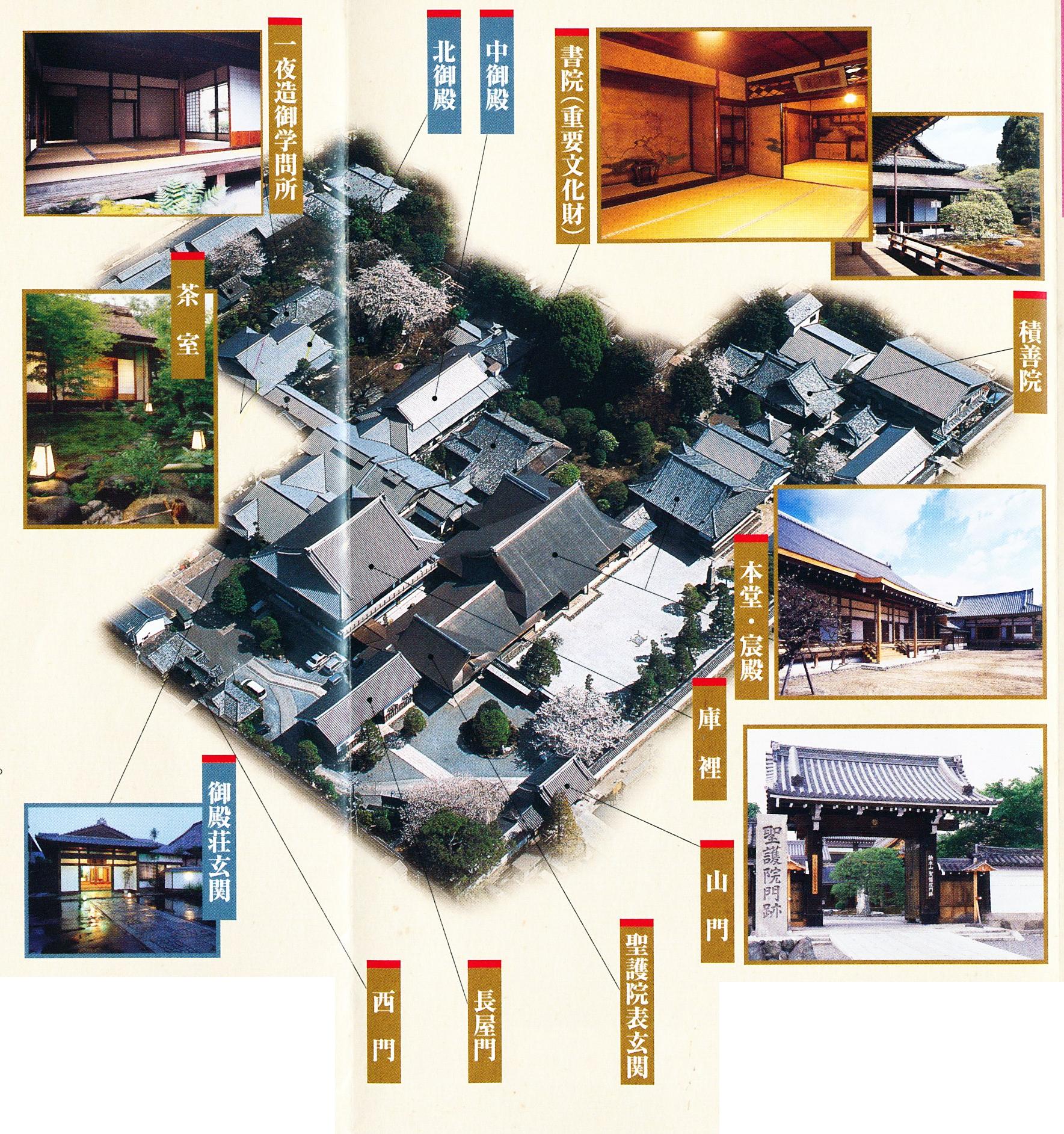

境内図

(お寺のパンフから)

◆宸殿

宸殿の上段の間は、天明の大火で御所が炎上した際に、光格天皇が仮御所として政務を行った場所。「花鳥図」「老松図」「波濤図」「鶴の図」など170面に及ぶ金地彩色の障壁画は、狩野(洞雲)益信・永納をはじめとする狩野派の絵師によって描かれた。仏間には修験道の開祖・役行者像、蔵王権現や不動妙王像などが祀られている。

宸殿と前庭

上段の間

https://www.okeihan.net/navi/event/detail.php?eventno=1350

障壁画

http://kyotoshunju.com/?temple=shogoin

内陣

http://koimaiko.com/onair/?id=140401

手摺の菊の御紋

◆本堂

智証大師円珍作と伝わる本尊・不動明王立像(重文)、智証大師像(重文)が安置されている。

本堂と十三重石塔

十三重石塔

不動明王立像

http://kyotoshunju.com/?temple=shogoin

智証大師像

お寺のパンフから

◆書院【重文】

御所から移築された江戸時代初期の書院。書院造に数寄屋造を取り入れた瀟洒な建物で、凝った造りの欄間や釘隠し、蝋燭の明かりで影が揺れる風雅なすかし彫りなどみどころが多い。床の間や天袋・地袋の絵は、江戸時代後期の絵師・松村呉春と弟の景文が描いたもの。

書院内部

http://kyotoshunju.com/?temple=shogoin

書 院と書院前庭

松の枝ぶりが見事

中庭

◆聖護院の寺宝

明治時代、伝統的な「神仏習合」の考えが否定され修験道が廃止されたため、聖護院の末寺も多くが廃寺になった。しかし、破却された多くの仏像や仏具が伝えられている。

こららは拝観の最初の部分にあります。

弁財天像

https://kyokanko.or.jp/huyu2016/huyutabi16_01.html#03

今回の「京の冬の旅」の特別公開のなかでも、部屋・絵画・仏像・寺宝など、見どころの多いお寺です。お庭は開け放しですので、寒さは厳しいです。受付は小屋の中ですので、私の行っている養徳院よりは、ましだと思われます。寒さを別にすれば(基本的にどこも寒いのですが)、ガイドをしてみたいなぁと思わせる場所です。

門を出る頃には激しい雪。如意ヶ岳の大文字にも雪。

歩いて、次の目的地である知恩院に向かいます。

(続きます)

よろしかったらぽちっとお願いします。

![]()

にほんブログ村

-

【ガイド諸活動】§某シニア講座「光雲寺」… 2017/12/21

-

【ガイド諸活動】§地区組月例会。特記事項… 2017/12/12

-

【ガイド諸活動】§浄住寺・勧智院見学 2017/11/27

PR

キーワードサーチ

カテゴリ

カテゴリ未分類

(6)常駐ガイド

(132)同行ガイド

(13)修学旅行ガイド

(51)修学旅行昼食処

(66)研修会

(9)京都ガイド諸活動

(53)私的ガイド

(4)京都研究

(45)京都市内全寺社巡り

(197)京都歩き

(194)美術・博物館

(50)講演会

(21)国内旅行

(6)旧東海道

(65)京都検定1級受検勉強

(239)京都検定1級過去問

(180)京都検定1級問題分析

(9)京都のニュース

(1888)京都のイベント・お祭り案内

(140)京都本

(27)津軽三味線

(31)日本でのゴルフ

(41)懇親会

(61)就職・退職など手続き

(55)吾唯足知~断捨離と必要最低限の買い物

(19)散歩・草花記

(630)健康管理

(24)この本読みました

(35)映画

(33)観劇・観戦

(9)私の十大ニュース

(99)気になったニュース・CM

(317)お天気・気候の話

(12)今日のこと

(170)仕事のこと

(0)癌闘病記

(485)癌治療振り返り

(87)癌治療情報

(593)ドイツの想い出

(209)スイス横断サイクリング

(31)ゴルフとアメリカ生活

(132)アメリカ出張

(36)ワルディ流日米国情比較

(16)母の備忘録

(0)商品レビュー

(3)ブログ記録

(10)食事処、飲み処

(13)京都案内

(218)若冲と応挙

(55)カレンダー