2013年06月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

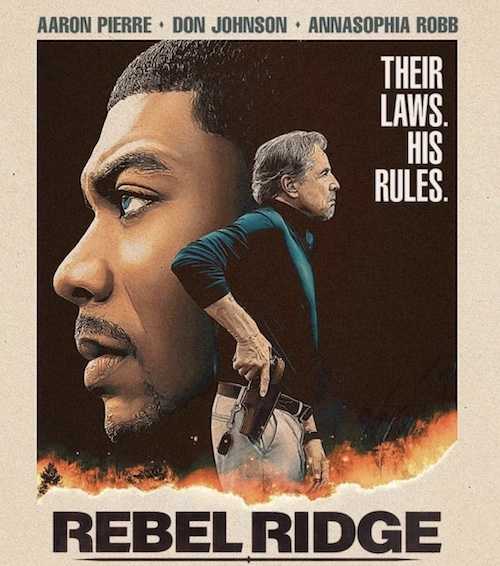

悲喜こもごも~日米大学野球候補選手の明暗

日米大学野球代表選手が決まった。惜しくも落選した選手4名、選ばれた選手4名に一言。※写真は6月22日、代表候補選手セレクション(2日目)のもの。 まずは落選してしまった選手から。この悔しさを糧に、ぜひ秋に向けて頑張ってください!■山川穂高(富士大4年、中部商高)山川は当然、当確と思っていましたが。いや当確どころか中軸、いや4番だって打つものと思っていました。 ■吉田裕太(立正大4年、日大三高)2部リーグから唯一候補に選出されたものの落選。もし当選していれば、日大三高時代の関谷亮太(明治大4年)、山崎福也(明治大3年)との4年ぶりのバッテリーを見られたのに…。■谷田正吾(慶應義塾大2年、慶應高)能力的には問題なし。ただ、今の調子が最悪なだけなのです。■茂木栄五郎(早稲田大2年、桐蔭学園高)野球センスは傑出。今回は惜しかったけど、代表選手に選ばれるチャンスはまだ2回も残っています。 次に、見事に代表に選出された選手を。■中村将吾(早稲田大3年、天理高)高校時代のチームメイト、法政・西浦直亨(4年)と三遊間(もしくは二遊間)を組むこともあるかな? ■大城戸匠理(法政大4年、藤井学園寒川高)春季リーグ戦は絶好調だったものの、このセレクションはまったくの不調に見えました。いつも思いますが、彼は相当イチローを意識しているようです。■水本弦(亜細亜大1年、大阪桐蔭高)唯一、1年生ながら代表選手に選ばれた水本。高校時代のチームメイト・藤浪晋太郎も阪神で頑張っています。 ■河合完治(法政大4年、中京大中京高)主将として春季リーグ戦を乗り切った自信からか、何とも言えぬ風格が漂っています。 今日も1クリックお願いします

2013.06.24

コメント(0)

-

昭和20年代のプロ野球

■昨日、日米大学野球・日本代表選手のセレクション観戦のため平塚球場に行った。ボクの住む大宮からは電車で約100分もかかる。移動中、スマホで『野球太郎』を読んでいると「昭和20年代 プロ野球選手のサインを鑑賞する会」なる催しがあると書かれていた。そして詳しくはFACEBOOKにて、と書かれていたため、誘われるようにFACEBOOKに登録し、今月26日に都内で開催されることを知った。いままで頑なまでにFACEBOOKを拒んできたのは何だったのかと我ながら思うが、食わず嫌いとはまさにこのこと。登録すると、これまで読んだ野球関連本の著者の方々のお名前がPCの画面に溢れかえっているではないか。「おぉ~! すげぇ!!」。ま、そんなわけで、遅まきながらTWITTERに続き、FACEBOOKデビューを果たした次第。このブログの読者の方、もしよろしければ絡んでください。→ お問い合わせは仮アドレス: trytrytry928@yahoo.co.jp まで。※TWITTERで思い出しましたが、一言お詫びを。私はシステム音痴なもので、TWITTERはPCとスマホ別々のアカウントで始めてしまい、『あま野球日記@大学野球』がネット上に2つ混在する状態になっております。さらにPCのアカウントが不具合になり、せっかくフォローしていただいても私がフォローすることができません。決して他意はありませんので、ご容赦ください。今後におきましては、ぜひスマホのアカウントのほうにお願いをしたいのです。と言っても、それをどう説明すればいいのやら? トホホ。■さて「昭和20年代のプロ野球」について。昭和20年代は、大きく分けて2つの流れがあったと認識している。ひとつは戦後のプロ野球復興の時期であり(1)、2つめは現代のプロ野球の原型が出来上がった時期であるということ(2)。(1)主に昭和20年代前半である。とりわけ昭和20年11月23日に神宮球場で行われた「東西対抗戦」が象徴的。以前も書いたけれど、終戦からたった3か月でプロ野球をスタートさせたのだから凄い。初めは戦前同様リーグ戦でのスタートしたかったらしいけれど、なにせ選手が揃わない(選手の大半が戦地に赴き、バラバラになっていたのだから揃うわけがない)ため、窮余の策として生まれたのが東西対抗戦だった。多くの人が生きていくだけで精一杯だったこの時期、それにもかかわらず、着の身着のままで詰めかけたファンたちが球場を埋めたという。鈴木竜二、小西徳郎や川村俊作ら運営者、そして戦地から復員した選手たちの「野球を復活させたい」という共通した熱い思いが「東西対抗戦」を実現させた。(ご参考)東西対抗戦のメンバー表はこちら。(2)そして2つ目は、主に昭和20年代後半である。特にこの時期は昭和25年、セ・パ両リーグが分裂し、現在に通じる2リーグ体制が確立したことが大きい。それはまるで長嶋茂雄というスターの登場を待っていたかのような土台作りの時期だった。そして昭和33年、長嶋の巨人入団とともに一気にプロ野球黄金期へ向けてひた走ることになる。■また、昭和20年代の野球界は、ボクの住む大宮とも接点があった。ひとつは東西対抗戦の試合前、復員した選手たちはそれぞれ練習に臨んだが、その練習は大宮のグラウンドで行われていたこと。ここで明治大時代はまったく無名の大下弘が注目されるようになった。※ある書籍には「大宮駅近くにあるグラウンド」と書かれていたが、たぶん大宮球場ではない。現住所でいえばどこにそのグラウンドがあったのか、以前調べかけたが挫折したままだ。2つめ。長嶋が佐倉一高時代、大宮球場で行われた南関東大会で、バックスクリーンに豪快な一発を放り込んだこと(昭和28年)。さっそくこの本塁打が翌日の朝日新聞に掲載され、立教大関係者の目に留まったことが長嶋がスター街道を驀進するきっかけになった。もし大宮球場で長嶋が本塁打を放っていなかったら、プロ野球の歴史は大きく変わっていたはずだ。今日も1クリックお願いします

2013.06.23

コメント(0)

-

日米大学野球・代表選手セレクション(2日目)観戦記

■昨日(6月22日)、日米大学野球・代表候補選手セレクション(2日目)を見てきた(於:平塚球場)。投手22、捕手7、内野手12、外野手7、計48選手が参加していた。最終的に何人ずつ選出されるかわからないが、セレクションの結果は今日発表される。■投手、明治大の2人はどうなるか?多和田真三郎(富士大2年)を見ることができて嬉しかった。140km台半ばの直球をコンスタントに放っていた。多和田は当確だろう。ボクが注目したのは風張 蓮(東京農業大北海道オホーツク3年)。気合で投げるタイプのようで、ここ一番の場面で期待できそう。球速表示は140km前半ながらもっと速く見えた。同郷という贔屓目があるが、ボクはこの風張を推したい。明治大の関谷亮太(4年)、山崎福也(3年)はどちらも2回を投げて自責点3。結果だけを見れば最悪だが、はたしてこの2人は当選できるのか? ■捕手は激戦区だ。傑出した選手が見当たらなかった。写真は紅白戦前のシートノックのひとコマ。候補選手は7名。この中から3名ぐらいが選ばれるだろうが、傑出した選手が見当たらなかった。木下拓哉(法政大4年)は春季リーグ戦同様、打撃が停滞気味だった。(写真)シートノックのひとコマ。正捕手の座をめぐり7選手が競う■内野手、特に正遊撃手争いが面白い。一塁手は山川穂高(富士大4年)で決まり。山川だけは安泰だ。ただその他のポジションが混沌としている。もっとも面白いのは正遊撃手争い。事実上、西浦直亨(法政大4年)と三木亮(上武大4年)の戦いと、ボクは思っている。西浦がこの日2本目の安打を放つと、それまで2三振だった三木が負けじと左翼線に適時二塁打を放った。そしてその直後に西浦が3本目の安打を放つなど、まるで意地の張り合いである。この2人が競いながら本番に臨むことができれば、日本代表にとって最良の結果が得られるはずだ。また佐藤卓也(東北福祉大3年)や糸原健斗(明治大3年)のような、小技の利く選手もぜひ選出してほしい。(写真)法政大・西浦直亨は春季リーグ戦同様に好調を維持。スイングスピードが速くて、バットが映っていない・・・?(写真)西浦に負けじと、上武大・三木亮が適時打を放つ。■外野手、岡大海も外野に加わり、ますます混沌。候補選手選出時は一塁手だった岡大海(明治大4年)が、山川に押し出されるようにして外野に加わり、ますます競争が熾烈になった。だがこの岡が外野当確の筆頭と思う。大城戸匠理(法政大4年)は本来のバッティングではなく、当落ボーダーライン上にいる。また、膠着した試合で先制の適時打を放った山口拓也(立命館大4年)の勝負強さに期待したい。(写真)立命館大・ 山口拓也は先制の適時打を放つ。今日も1クリックお願いします

2013.06.23

コメント(5)

-

江藤省三(慶應義塾大監督)の「コーチ資格条件」11カ条

昨日書いた「大越基(早鞆高監督)の言葉は重い」の続き。■プロ野球の選手・コーチを経て、アマチュアの世界に転じた慶應義塾大・江藤省三監督の著書『KEIO革命』(ベースボールマガジン新書)を読み直してみた。それは、プロからアマの指導者に転じる際の秘訣はなんだろう? その答えをそれを知りたかったからである。その疑問にフィットする言葉は残念ながら見つからなかったけれど、気になった言葉を拾ってみた。■2010年8月、私は王貞治さんとお会いした。王さんは私の肩を叩きながら、「江藤、学生はいいだろう!」と言った。その意味は、プロの集団を束ねて率いという仕事はとてもしんどい。その点、学生は素直で教えやすいだろう、これだった。私は「方向性さえ示せば何でもやりますよ」と答えたのだが、王さんは「そうだろう、そうだろう」と何度も頷いた。巨人の原辰徳監督も一番やってみたいことは、高校野球の指導者だと言っているそうだ。アマ野球の指導と言うのは、何かこう、自分の野球体験の、コアになる部分を刺激してくれるようなのだ。これは郷愁と情熱がないまぜになったような、何とも表現のしようがない感情である。■江藤さんは三十数年にわたり少年野球教室を開き、特に中学生に硬球を握ってもらう教室に力を入れてきた。その集大成が慶應の監督ということになるのだが、これまでの経験から得た「コーチ資格」11カ条を紹介していた。1.野球規則に熟知していること2.技術の基本を教える能力をもっていること3.試合全般に関する知識を豊富に持っていること4.選手個々の能力(長所、短所)を把握していること5.各種のプレーに対してコーチとしての役割を熟知していること6.即座に下せる判断能力を持っていること7.監督を中心に問題を討議し相談して意思統一を図る能力を持っていること8.命令の指揮権は監督に委ねること9.選手の状況変化など報告を確実にすること10.対外的に絶対に愚痴をこぼさないこと11.情熱をもっていること■整理すると、技術・知識のスキル、上下(監督・選手)とのコミュニケーションスキル、そして情熱が必要ということか。特にアマは、プロと比較して選手個々の能力差が大きい。そのため個々の能力を適切に見極め、長所を伸ばし短所を改善する一方で、目指すチーム作りに向けて、毎日形の変わるピース(選手)を飽きることなく丹念に組み合わせ続ける、まるでジグゾーパズルのようなもの。それがアマチュア野球指導者の「肝」なんだろうとボクは理解した。今日も1クリックお願いします

2013.06.22

コメント(0)

-

大越基(早鞆高監督)の言葉は重い

プロ野球経験者が高校、大学の指導者になる条件を定めた「学生野球資格の回復に関する規則」が大幅に改正された。■朝日新聞(6月19日付)は、この改正に絡めて「プロ野球経験者が高校球児を指導するために必要なことは何か」を、早鞆高監督の大越基さんに聞いていた。‐‐‐技術指導に対する期待は高い大越「プロで経験した勝負に対する厳しさを高校生にストレートに伝えたら、高校生はパンクする。技術指導で高校生に必要なのは、プロが10として3ぐらい」‐‐‐それ以前に教えなければいけないことがある?大越「あいさつ、気配り、目配り。素行が悪い生徒を改善できないと、だめな指導者だと落ち込んでしまう。生徒を叱った日は『明日グラウンドにくるだろうか』と不安で寝られなくなる」‐‐‐元プロの選手が監督になると、周囲の期待は大きい大越「すぐに勝てると思われる。ぼくも『5年以内に甲子園』と言われた。できればコーチを2年やってから監督になる、といった制度ができるといい。2年もあれば部の流れや保護者とのつきあいなど、いろんなことがわかる」‐‐‐それでも甲子園に出て苦労も報われたのでは?大越「正直言えば、あまり嬉しくなかった。不祥事があったら、大差で負けたら、どうしよう。そんなことばかり考えていた」■高校野球の指導には「覚悟」と「(プロとは次元が違う)我慢」が必要とも言っていた。以前、早鞆高が甲子園初出場を決めた頃、大越さんの監督就任時から甲子園での戦いまでを追いかけたTVドキュメンタリーを見たことがある。その時に映った戦闘意欲溢れる表情からは想像できない。「明日グラウンドに来るか不安になり眠れなくなる」「甲子園出場はあまり嬉しくなかった。不祥事があったら、大差で負けたら、どうしよう」と言った発言には、大越さんの弱気な面を垣間見れて、逆にボクは興味をもった。プロから高校指導者を目指す場合、大越さんの言葉すべてが真実なんだろう。一言一言が重い。単に野球の技術を教える前に、まずは生身の人間として選手と向き合うことが必要なんだ。そう考えると、今までの規則(2年間の教員生活)のほうが的を射たもののような気がしてきたぞ。今日も1クリックお願いします

2013.06.20

コメント(0)

-

松山竜平の心意気が大好きだ!

■昨日のこと。たまたま見ていたスポーツニュースに広島・松山竜平が、「二刀流」話題で話題の日本ハム・大谷翔平投手から本塁打を放つシーンが映った。ボクが久々に見る松山の姿だった。以下、スポニチより引用。松山がゴールデンルーキーに浴びせたプロの洗礼。大谷にとって初めての本塁打を松山が放った。1、2球目とも150キロの直球で攻められた松山は「真っすぐに速さを感じなかった。これなら変化球を拾えるなと思った」と微動だにせず、3球目のカットボールをきっちりすくい上げた。プロの意地を見せたかった。プロ6年目の今季、ようやく1軍に定着した松山。それだけに、新人の大谷に負けるわけにはいかなかった。投手と野手の二刀流に挑戦する背番号11に対し、「(プロは)そんなに甘いものじゃないというのを教えたかった」と言い切った。■松山らしい言葉だと思った。今からちょうど6年前のことを思い出した。2007年6月14日、全日本大学野球選手権2回戦、九州国際大-早稲田大戦が行われていた。松山がいた九州国際大は2点ビハインドで9回裏を迎えていた。しかし二死ながら走者一・三塁で同点のチャンスを作り、左打席には4番・松山竜平(当時4年)が立った。相手投手は救援で登場したばかりの斎藤佑樹(当時1年・現・日本ハム)。そして松山は、カウント0-2と追い込まれた後の3球目を叩き、レフトフェンスに直撃する大飛球を放った。三塁走者はもちろん生還、代走で出場していた一塁走者・舛巴義明(ますとも よしあき、当時3年)も一塁から一気に本塁を狙った。・・・だが、間一髪アウト。その瞬間、九州国際大の敗戦が決まった。走者が憤死するシーンを二塁ベース付近で見ていた松山は、直後に自分がかぶっていたヘルメットをわしづかみにして思い切り人工芝に叩きつけた。表情は悔しさに満ち、その悔しさを象徴するかのように、投げつけたヘルメットは地面に当たって球のように大きく跳ねた。試合終了後のの挨拶を終えると、松山は人目をはばからず号泣していたっけ。■松山は、全日本大学野球選手権出場を決めた時から 「大学野球と言えば東京六大学。一番注目されるチームをたたいて全国を制したい」と語っていた。そしてその思惑どおり2回戦で戦ったのは早稲田大。まして相手投手が斎藤佑樹だったから燃えないはずがない。松山にとって最高の相手から放った最高の当たりだっただけに、その悔しさはいかばかりか。ボクは長いこと大学野球を見ているが、松山のように身体全体を使って感情を露わにする選手を見たことがない。それだけに松山竜平という選手は忘れることのできない選手の一人になった。■昨日の一発で「プロの世界はそんなに甘いものじゃないことを大谷に教えたかった」という発言を聞き、大学時代の松山竜平は今も健在なり! 当時の心意気を忘れずにいるのだと感じ、とても嬉しい心持ちになった。今日も1クリックお願いします

2013.06.19

コメント(0)

-

「リメンバー9・11」尾崎行雄さん、逝く

■6月13日、元東映フライヤーズの大投手・尾崎行雄さんが肺がんのため亡くなった。享年68歳。ボクが尾崎さんにお会いしたのは昨年11月のことだった。友人に連れられて尾崎さんが経営するレストランに行くと、尾崎さんは厨房にいた。ボクは尾崎さんの誕生日がボクと同じ9月11日と知っていたので、「尾崎さんの誕生日は9月11日ですよね。ボクも同じ日ですよ」とカウンター越しに声をかけた。すると驚いた様子で厨房から出てきた。「えっ、何で知ってるの? あんたも同じ? リメンバー9・11???」。■そこから会話が始まった。尾崎さんは立ったまま、テーブル席にいるボクとの話に付き合ってくれた。浪商時代の法政二高・柴田勲との3度にわたる対戦では、「つい先週も柴田と会ったんだよ」と嬉しそうに話してくれた。そして竹中平蔵さんと会った時の話をしてくれた。「竹中さんと会ったらね、『尾崎さんのような有名な方に会えて光栄です』と言われたんだよ。偉い人にそんなことを言われると思っていなかったからね。『いや、私のほうが光栄です』と答えたんだけどね。そしたら竹中さんは和歌山の桐蔭高校出身ていうんだ。俺が浪商の頃、甲子園の決勝で桐蔭高校と戦って1対0で勝ったんだよ。竹中さんは小学生ぐらいで、テレビでずっとその試合を見ていたというんだ。だから俺のことをよく覚えているって。ハッハッハッ」。それから、こんな話もあった。同じ名前の政治家・尾崎行雄の記念館に行った時のこと。「同じ名前だからさ、興味があって記念館に行ったことがあるんだよ。受付に記名帳があってね。尾崎行雄と書いたんだよ。すると受付の人が怒ってね。真面目に書いてくださいって。ウソじゃない、オレは尾崎行雄だと。ワッハッハッ!」■う~ん、もっと話を聞きたかったなぁ・・・。ご冥福をお祈りいたします。と書いてみたものの、なんでもっとボクは尾崎さんの店に通わなかったんだろ? 後悔だけが残る。(写真)サイン「耐えて勝つ」今日も1クリックお願いします

2013.06.15

コメント(0)

-

嗚呼、中嶋啓喜がブレーキに~明治大が上武大に敗退、決勝進出逃す

■今日(6月15日)、全日本大学野球選手権準決勝、上武大対明治大戦をテレビ観戦した。上武大 001 000 200 =3明治大 110 000 000 =2(上)○横田、(明)山崎‐●上原‐関谷■明治の選手たちは、試合中ずっとモヤモヤした気分ではなかったか。何度もチャンスはあったがそれを活かせず、結局「流れ」を上武大に渡してしまった。原因は6番・中嶋啓喜(4年、桐蔭学園高)にある。まず初回、1点を先制しなおも二死二・三塁の好機に空振り三振。そして一点差に追い上げられた3回、一死一・二塁で空振り三振。さらに5回は一死一・二塁の場面で見逃し三振しを喫した。最後の球はど真ん中のまっすぐ。なぜ見逃したのか?中嶋は「絶」がつくほどの不調に見えた。■一方の上武大。3番・三木亮(4年、遊学館高)は前評判どおりの活躍を見せた。3回は左前に適時打を放ち1点を返すと、6回は逆転となる貴重な適時打を放った。内角に入った直球をあえて右前に打ち返す巧い打撃だった。(写真)中嶋啓喜。ストライク!よける球じゃないぞぉ ~対法政大1回戦~今日も1クリックお願いします

2013.06.15

コメント(16)

-

「試合の流れを変えたポイント」創設プラン

■日頃からボクは思っている。野球とは、選手の技量ももちろんだが、「試合の流れ」も重要なファクターであると。だからブログを書く時は、いつも意識して「流れ」という言葉を使っている。ただ、その「流れ」とはいったい何なのか? 表面的な説明はできるけれど、正直なところ、「流れ」について掘り下げて考えたことはなかった。今日、書店で出会った書籍は『もっと野球が好きになれる「流れ」の正体』(手束仁著、日刊スポーツ出版社)。パラパラッと頁をめくって、次の言葉が目に飛び込んできたので、直観で買おうと決めた。「流れには3つの流れがある。1)ショートスパンの流れ・・・1つの試合における流れ2)ミドルスパンの流れ・・1つの大会で起きている現象や傾向3)ロングスパンの流れ・・・大会の歴史を通じて起きていることや不思議なサイクル」ボクは日頃、ショートスパンの「流れ」を見てブログを書くことが多い。だけどミドルやロングスパンの視点を持っていなかったことに気づいた。ひとつの試合自体よりも、もっと大きな「流れ」があるのは当然である。また選手の育成なども含め、それらのスパンを見ながらブログを書ければきっと面白い! そう思った。■まだこの書籍は読んでいない。明日からじっくり読もうと思っているが、帰宅途上の電車の中で「試合の流れ、流れ、流れ・・・」という言葉が頭の中でグルグルとまわった。そしてふと思いついた。それは「試合の流れを変えた(もしくは創った)」ポイント創設プランである。一昔前、プロ野球には「勝利打点」という評価軸があった。いつの間にか消滅したようだけれど、「流れ-」はその名の通り、試合の展開を左右する重要なファクターゆえ、勝利打点なんかよりきっと実質的な意味のある評価軸になるはずだ。ただ実現にあたり、難点はある。数値化できないことと、評価基準が一定でないこと。でもそれは、有識者たちが何人か集まって選出すれば済む。上記1)のショートスパンであれば、そんなに個人ごとで差異は生まれないと思うから。ぜひNPBで始めてほしいけど、もし無理なら、東京六大学リーグで始めたらどうだろう。■試しに先日行われた「血の法明戦」を題材にして、「試合の流れを変えた(もしくは創った)」ポイントを独断で決めてみたい。1)ショートスパンの流れ、1試合ごとの評価第1戦は法政大の西浦直亨(4年、天理高)。5回裏、1点差に迫る2点適時三塁打を放ち、その後チームは反撃に転じた。第2戦は明治大の糸原健斗(3年、開星高)。6回裏、1点差に迫る適時三塁打を放ち、その後、(いったんは)逆転に成功した。結局、同点引き分けだったが。第3戦は明治大の上原健太(2年、広陵高)。第1戦の好投に続き、法政打線を見事に抑えた。第4戦は第2戦と同様に糸原。6回裏、同点になる適時打を放った。■いかがでしょう? 他の人と比べてそんなに差異はないと思うけれど。もし違うとすれば、せいぜい明治大・山崎福也(3年、日大三高)がどう絡むかぐらいじゃないか。2)ミドルスパン、3)ロングスパンは結構難しいので、いまはパス。書籍を読んで思いついたら、また書きましょう。(写真)明治大・上原健太。後ろにいる二塁手が糸原健斗~対法政大1回戦~今日も1クリックお願いします

2013.06.05

コメント(0)

-

慶應、早稲田に連敗し5位で終戦~谷田成吾、横尾俊建に元気なく・・・

■今日(6月2日)、早稲田大vs慶應義塾大2回戦をテレビ観戦した。慶應大 000 000 000 =0早稲田 203 121 00X =9(慶)●山田‐加嶋‐菊池‐小原‐明、(早)○吉永‐内田テレビ解説の鬼島一司さんと應武篤良さんが言っていたけれど、やはり初回の攻防がすべてだった。■まず1回表、慶應の攻撃。先頭の佐藤旭(3年、慶應高)が初球を叩くと、打球はライナーでレフト線へ飛び二塁打になった。昨日の慶應とは違うぞ! と、その気合が佐藤の打撃から十分に感じられた。いきなり無死二塁のチャンス。そして次打者の送りバント失敗で一死後、3番・谷田成吾が打席に立った。早稲田の先発・吉永健太朗(3年、日大三高)が投げた谷田への4球目は暴投になり、佐藤が三進する。一死三塁。そして谷田はフルカウント後、ショートに凡フライを打ち上げてしまい二死三塁に。続く4番・藤本知輝(3年、慶應高)が四球で出塁し二死一・三塁にチャンスが拡大するも、5番・横尾俊建(2年、日大三高)が三振に倒れ、慶應はせっかくの先制のチャンスを潰してしまった。■そして1回裏、早稲田の攻撃。一死後、2番・白澤俊輔(4年、神村学園高)が右前安打で出塁する。一死一塁。3番・中村奨吾(3年、天理高)の2球目に白澤が二盗を試みる。タイミングは微妙だったが、捕手からの送球をショートが捕り損ね、さらにカバーに入った二塁手も後ろに逸らし、白澤は一気に三塁へ。一死三塁に。一死三塁のチャンスは、先ほどの慶應と同じである。でも早稲田はここから違った。中村が右中間に二塁打を放ち、まず1点。さらに二死後、5番・茂木栄五郎(2年、桐蔭学園高)がレフトの頭上を越える二塁打を放ち、2点目を挙げた。■勢いの差といえば、それまでである。ただ、チャンスに打てる主軸(クリーンアップ)がいたか否かがはっきりと明暗を分けた。慶應でいえば、3番・谷田と5番・横尾の極度の不振がチームのチャンスを潰してしまった。今日の試合もしかり、いや、今季を通じてずっとそうだった。解説の鬼島さんがこの2人のコメントをするとき、珍しく感情的になっていた。「横尾はもっと体調管理をしっかりとやってほしい」と言っていた。すっかり太くなった横尾の身体を見るに見かねたのだろうか。また谷田に対しては「タイミングは合っている。でもすべてボールの下を叩いているからフライになる。もっと一打席一打席を大切にしてほしい」。■谷田成吾。少年時代は、リトルリーグ北関東連盟に所属する川口リトルに所属していたという。赤の帽子(ヘルメット)、赤のアンダーシャツに赤のストッキング。この赤色は、北関東における強豪の証である。谷田がリトルで活躍する少し前まで、ボクは川口リトルの試合を何度も見ていた。ちょうど鈴木裕司(後に慶應高‐慶應義塾大)、鈴木健介(後に早稲田実‐早稲田大)の兄弟が活躍していた頃である。先日、すっかり古くなったスコアブックを眺めていたら、2006年のリトルリーグ世界大会・決勝戦のスコアが見つかった。この年、川口リトルは全日本選手権、アジア大会に優勝し、米国・ウイリアムスポートで毎年1回開催される世界大会に進出した。そして決勝まで勝ち進み、米国チームと決勝戦を戦っていた。その模様はCSで放送され、ボクはテレビを見ながらつけていたスコアブックが偶々見つかったのである。結局川口リトルは準優勝に終わったけれど、1番打者の欄には「矢田」と記されていた。3打数1安打で、先制のホームを踏んだと書かれている。たぶん「矢田」ではなく「谷田」、谷田成吾の間違いだったと思う。そして世界準Vになって凱旋帰国した川口リトルは、川口駅前で準V報告会を行った。ボクはその時、川口駅前に行ってその様子を見ていたけれど、谷田はあのユニフォームを着た少年たちの中にいたんだろうなぁ、きっと。(写真)谷田成吾。自信を持って見送った・・・ようには見えないな!? ~対早稲田1回戦今日も1クリックお願いします

2013.06.02

コメント(8)

-

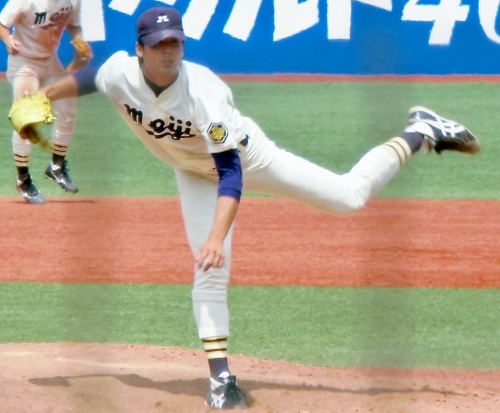

大谷翔平が初勝利した同じ日、花巻東の同級生・小原大樹が早慶戦で好救援

■今日(6月1日)、早稲田大‐慶應義塾大1回戦を観戦した。(写真)スタメン早稲田 301 110 200 =8慶應大 000 010 030 =4 (早)○有原‐内田、(慶)●白村‐小原‐山形‐菊池■早稲田は、この試合で4番に座った小野田俊介(3年、早稲田実)の3点本塁打と適時打で4得点。5回も中村将吾(3年、天理高)の本塁打が飛出し、さらに四球で一死走者一塁になったところで、慶應のエース・白村明弘(4年、慶応高)が降板した。白村に代わり、慶應の2番手として登板したのが、小原大樹(1年、花巻東高)である。場内アナウンスが小原の名前を伝えると、慶應側内野席が一瞬ざわめいた。、そして慶應ファンでさえ、「オバラ? いったい誰?」「花巻東? 大谷の同級生が慶應にいたんだ!」などの会話が飛び交った。なにせリーグ戦初登板である。スタンドを埋めた観客の大半が、花巻東出身、日本ハムの「二刀流」大谷翔平の同級生ということだけを頭の中にインプットして、小原の投球を見守った。マウンドに小原が立った。投球練習を開始した。肩を大きく上下し、何度も何度も深呼吸を繰り返す。顔面蒼白に見える。相当に緊張している様子である。無理もない。初登板が伝統の、しかも独特の空気が球場を包む早慶戦である。先ほどまでブルペンで投球練習をしていたとはいえ、マウンドに立つ自分の姿を現実のものとして想像できていたのだろうか。それさえ疑わしい。■投球練習が終わった。早稲田一死一塁の場面で試合再開である。まず相対したのは、野球センスに優れた5番・茂木栄五郎(2年、桐蔭学園高)。茂木は小原の極度の緊張度合を見て、三塁線にセーフティバントを仕掛けた。慌てて小原がマウンドを降り、一塁へ送球するも一瞬遅くセーフ。一死一・二塁。何ということだ。いきなり大ピンチである。内野を守る先輩たちが代わる代わる小原に声をかける。「大丈夫だ。打たせろ。守ってやる」とでも言っているのだろうか。声をかけた先輩ひとりひとりの言葉に頷き、時には帽子を取ってお辞儀をして返事をする小原。打席に6番・大野大樹(4年、早稲田実)が入った。「大樹」、あ、自分と同じ名前だ! などと思う余裕は小原にはなかったと思う。絶体絶命のピンチである。そして捕手・小笠原知弘(2年、智弁和歌山高)のサインに頷き低めを狙って投げると、大野の打球は二塁ゴロに。ボールは4-6-3と転送され併殺、一瞬にしてピンチを脱することに成功した。笑顔でダグアウトに戻る小原。守備についていた先輩たちも駆け寄り小原の好投を祝った。小原の帽子がむしり取られ、次々に肩や背中を叩かれた。派手な祝福である。近くに見えた小原はまるで少年のような童顔である。高校生、いや中学生と言ってもおかしくない。皆の祝福で一層弾けた笑顔はますます童顔に見えた。続く6回は少し落ち着きを取り戻したようで、1本の安打を打たれたものの早稲田を0点に抑え、この試合の登板を終えた。<小原の成績>1回2/3、23球、打者6、被安打2、奪三振0、与四死球0、自責点0。■小原大樹。花巻東高時代は大谷という大エースがいたため控えにまわった。ただ2011年夏の甲子園は、初戦の対帝京高戦に先発登板した。3回1/3を投げ、その後、大谷がリリーフした。結果はスコア7-8の惜敗。今日、日本ハムに入団した同期の大谷翔平はプロ初勝利を飾った。今後はますます「二刀流」に磨きをかけていくのだろうか。一方、今日の試合で好救援した小原には、今後神宮での活躍を期待したい。明日の早慶戦はNHK-Eテレで放送される。試合の展開次第では、再び小原の登板があるかもしれない。興味のある方は、ぜひ応援してあげてください。小原の初々しさにきっと感動を覚えるでしょう。(写真)リーグ戦初登板の1年生投手・小原大樹。 今日も1クリックお願いします

2013.06.01

コメント(4)

-

「血の法明戦」を演出した名脇役たち~(2)法政大・蔵桝孝宏

■法政大‐慶應義塾大2回戦(4月27日)、法政にアクシデントが起きた。不動のトップバッター・大城戸匠理がファールフライを捕球しようとして足を故障してしまったのだ。まだシーズンは開幕したばかり。大城戸の欠場は法政にとって大きな痛手に思えた。代わって5回からレフトに入ったのが蔵桝孝宏(2年、広陵高)だったが、この時、法政にとってはどんよりとした重い空気が漂っていた。大城戸の2安打の活躍で3点をリードしていたものの、3回裏、慶應に同点に追いつかれた。慶應の投手はエース・白村明弘(4年、慶応高)。さらに大城戸が欠場したものだから、「流れ」は完全に慶應にあった。■そんな中、7回表、この回の先頭打者として蔵桝が打席に立った。蔵桝にとって今季初打席である。ボクはどんな選手か知らなかったが、1ストライク後、白村の2球目をフルスイングすると、目の覚めるようなライナーがセンターへ飛び中前安打になった。ボクにとっては衝撃的な一打だった。この一打で法政は息を吹き返した。犠打で二進後、3番・河合完治(4年、中京大中京高)のライト線二塁打で蔵桝が生還して1点をリード(4点目)。その後、8回は二死二塁の場面でセンター越えの適時三塁打を放ち5点目。さらに法政は9回にも1点を加え、対慶応初戦を白星で飾った。たらればを言っても仕方ないが、もし途中出場した蔵桝の活躍がなかったら、この試合の結末はどうなったかわからない。ましてその後に9連勝などできるはずはなかったとも思える。地味な存在ながら、蔵桝は法政のピンチを救った救世主であり、初打席の一打だけで十分客からお金を取れるプレーだった(内野指定1300円)。■蔵桝孝宏、広陵高時代の2年時、2010年センバツ、夏の2回にわたり甲子園に出場した。広陵だけあって、チームメイトたちも充実していた。主将は福田周平(当時3年、現・明治大)、エースは有原航平(当時3年、現・早稲田大)、蔵桝と同学年には4番の丸子達也(現・早稲田大)らがいた。センバツでは、蔵桝や丸子の活躍で初戦の立命館大宇治高に勝利。そして2回戦、準々決勝を勝ち進んだが、準決勝は日大三高にスコア9-14で敗れ去った。この時日大三高の投手には山崎福也(当時3年、現・明治大)、吉永健太朗(当時2年、現・早稲田大)がいたし、打者陣には畔上翔(当時2年、現・法政大)、高山俊(当時2年、現・明治大2年)、横尾俊建(当時2年、慶應義塾大)らがいた。■蔵桝は法明戦には出場していない。だから正確に言うと「血の法明戦を演出した」選手ではない。しかし今季前半の蔵桝の活躍がなければ、そもそも法政が明治と覇権を競うことはなかったろうと思い、この記事を書いた。(写真)法政大・蔵桝孝宏~対立教大1回戦~今日も1クリックお願いします

2013.06.01

コメント(2)

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

- ★フィットネスクラブ通ってる人♪

- 11月マンスリイーファイナル エン…

- (2025-11-28 23:13:53)

-

-

-

- 福岡ソフトバンクホークスを応援しよ…

- NPBアワーズでホークス勢8人受賞、パ…

- (2025-11-26 23:31:03)

-