全94件 (94件中 1-50件目)

-

突然ですが、お引越し!

ブログのことです。楽天のブログ事業のやる気の無さに辟易して、FC2に引っ越すことにしました。新しいブログはこちら ↓ MY OWN LAGOONhttp://corallagoon.blog.fc2.com/blog-entry-94.htmlC+は外しました。もう中国に居ないしね。(^^;しかし、自動で引越しを全部やってくれたFC2は偉大です。さすがブログ最大手。三○谷君も見習うように!こちらも暫くは残しておきます。じゃ、さばら楽天!(ぐわし!)

2013年01月14日

コメント(0)

-

謎の失踪事件

ここ2,3日、トミニエンシスタンが見当たりません。(T_T)記憶では一昨日の夜の餌やりの時にはいたのですが。昨夜、気がついてから捜索を行ってますが未だ行方不明です。大きな水槽なら良くある話ですが、ウチの水槽は45cm×30cmのNanoTankで底砂無し、ライブロックもスカスカに組んでます。魚以外のメンツもトゲアシガニ×2、体長1cmのヤドカリ×1、マガキ×2、コケトリガイ×3、+サンゴガニ×4 ですよ。どう考えても遺体処理を1日、2日で行える能力は無いです。というか、コイツラほぼ草食系男子だし。(♂かどうかは知りませんが。(^^; )もちろん『オラこんな狭い世界はいやだ、広い世界に飛び出すんだ!』といって対地震用海水こぼれ防止のアクリル板(水面より12cmの高さ)を越えて家出をしたことも考え、水槽周り半径1mに山狩りの捜索隊を2,3回出動させましたが、干物1枚も見つかりませんでした。まさかマメオーバーフローの内径25mmの曲がりくねったガラス管は脱出ルートにはならんだろうとは思いつつフィルターバッグとサンプにも海上保安庁潜水士部隊(通称”海猿”)を出動させましたが、やはり彼の痕跡を見つけられませんでした。・・・・・・・・・・・・・・・謎です。

2013年01月13日

コメント(2)

-

Apexを使ったTUNZE Stream Pumpの制御 【プログラム編1】

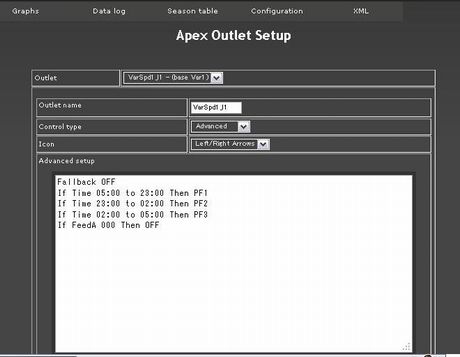

ついに年をまたいでしまった『APEXを使ったTUNZE Stream Pumpの制御』シリーズですが、最後の”プログラム編”を書き上げたいと思います。(^^;Apexを使ったTUNZE Stream Pumpの制御 【準備編】Apexを使ったTUNZE Stream Pumpの制御 【接続編】Apexを使ったTUNZE Stream Pumpの制御 【接続編 2】この【プログラム編1】と【プログラム編2】ではPCからの設定ということで進めます。コントローラーからの設定は【プログラム編3】で説明したいと思いますが、多少、説明がいったりきたりするかもです。TUNZE Stream Pumpの制御プログラムはAPEXの制御では初中級レベルではないかと思います。よって、いっきにここを理解すればAPEXをそこそこ使えるレベルに行き着くと思います。その為、説明が長くなりますが多少寄り道をしながらAPEXのプログラムの『基本的な考え方』みたいな部分に触れながら進めようと思います。もちろん私の理解ですので間違っているかもしれませんが・・・(^^;(その場合は修正コメ入れてくださいね > 某APEXマスター殿)さて、いきなりプログラムの説明から入ります。画面はPCでのSetup画面です。初期画面(Status)からメニューで”Configuration”→”Outlet Setup”を選んでください。その後、”Outlet”のプルダウンから”VarSpd1_I1”を選びます。ちょっとここで横道ですが、”Outlet”の概念について説明しておきます。私の場合、最初にこの”Outlet”の概念自体があまりピンと来なかったものですから。私みたいな『デジタル音痴』の方はあまりいないかと思いますが。念のため。(^^; ”Outlet”というと御殿場や木更津 EB8の”Outlet”(コンセント差込口)だけを考えてしまいますが、”Variable Speed Port”も”Outlet”になります。更にこれら物理的な接続だけでは無く、e-mailやアラームやブザーなども”Outlet”です。これらは”仮想(Virtual)Outlet”とマニュアルに書かれています。で、私みたいな素人はこの”Virtual Outlet”という概念がピンときませんでしたが、『プログラムによって動作させたい機能』『プログラムの結果系の出力口』というふうに考えたらなんとなく理解できました。(って、よけい分かりにくいですか? 汗)TEMPやPH、ORPなどのプローブ接続口は”Outlet”とは言いません。これらは『プログラムを動作させるために情報を与える機能』であり『プログラムへの情報入力側』だからです。つまり物理的であろうが仮想であろうが、プログラムを中心にして入力系なのか出力系なのかと考え、”Outlet”とは文字通り『プログラムのOut側』と理解すれば分かりやすいと思います。分かりきった話を長々と書いてしまいましたが(汗)話を戻します。次のプルダウンは”Controltype”ですが、ここでは”Advanced”を選びます。”Controltype”とはあらかじめ準備されたプログラムのテンプレートです。”Light”や”Heater”などのように各接続機器専用のテンプレーが容易されていますが、”Advanced”だけは『自分で自由にプログラム組むためのテンプレート』です。よって、プログラムを書き込むためのテキストボックスが用意されています。上の画像ではすでに私が組んだプログラムが書き込まれた状態ですが、デフォでは『Set OFF』という一文だけが書き込まれた状態です。※ 実はコントローラーからプログラムをつくる場合、”Advanced”を選んでもプログラムの雛形がいくつか準備されています。この話は【プログラム編2】で詳しく書きます。※”Controltype”のプルダウンでは”Advanced”以外に”Pump”というテンプレートを選択してもStream Pumpの制御は可能です。ただし、その場合は普通のパワーヘッド制御と同じON-OFFタイマー制御となります。(つまり可変スピード(ボリューム)の機能はありません。)また、横道に逸れてる。(^^;さて、ここから本題です。プログラムを見てみましょう。これは私が作成した(といっても雛形を使って)プログラムですが、これを使って説明します。(良いかどうかはわかりませんw)説明しやすくする為に各行に片括弧番号(=行No.)をつけています。1)Fallback OFF 2)If Time 05:00 to 23:00 Then PF13)If Time 23:00 to 02:00 Then PF24)If Time 02:00 to 05:00 Then PF35)If FeedA 000 Then OFF 一行目の『Fallback』というのは『各OutletがAPEXのコントロールを失った場合にどういう動作をさせるか?』というコマンドです。わかりにくいっすね。(^^;つまりAPEXがなんらかのトラブルで『電源は来ているが制御は切断された』状態になった場合に各Outletが”常時ON状態”にしてやるか”常時OFF状態”にしてやるかということです。『Fallback OFF』というのは『もしAPEXの制御を外れた場合には止まった状態で待っときなさい。』ということです。この考え方にはそれぞれの思想があると思いますし、設備のセット状態によっても異なります。これだけで記事が一つ書けますので詳しい話はまた別の機会に。(笑)とりあえず、Stream Pumpの制御の場合は『OFF』にしておけばそんなに問題は無いと思います。次に2行目から5行目はすべて『If~(to)~Then』という構文?です。『もし条件がAならばBの動作をしなさい。= If A Then B 』というプログラムですね。2~3行目は『条件=A』として時間帯を指定しています。間に『to』を入れて『a時b分~c時d分』=『a:b to c:d 』という表記になります。ま、ここまでは簡単に理解できると思います。問題は『動作=B』にあたる『PF1』、『PF2』、『PF3』です。『PF』というのは『Profile』の略です。で『Profile』は何かというと『プログラム』です。は?そう、プログラムの中で他のプログラムを呼び出しているのです。以前の記事でちょっと触れたことがあるのですが、この部分が『制御の二重化』ということです。なんのこっちゃ! ですね。(^^;『Profile』の説明は長くなるので、一旦ここで切って、以後は【プログラム編2】で説明します。ひっぱってるんじゃないよ! 説明がヘタなだけだからね!(ツンデレ?)

2013年01月12日

コメント(4)

-

hana's プレミアムコンパクト水槽 2013年Ver

新年あけましておめでとうございます。って、もうほぼ1週間すぎてますが・・・。結局、休み中にやりたかったことの半分も出来ていません。アクアだけでなく色々とあったのですが。orzなんとか懸案のライブロック交換とレアウト変更だけはすませました。これがプレミアムコンパクト水槽2013年バージョンだ!・・・・なんか、あまり代わり映えしませんが。(--;てか、45cm×30cmで凝ったレイアウトは無理っす。無理。でも、海藻だらけのLRをほとんど出してすっきりしました。いきなりORPが50以上も上がったのもビックリ。古いLRってそれだけ有機物を蓄えてるってことですかね?LRの下に水流を作っていたパワーヘッドもやめて、上部への水流に方向を変更。LRの下にデトリタスが溜まらないのは良かったのですが、巻き上げたデトリタスがLRの上に積もって、これがかえって海藻の繁殖を招いていたみたいです。LRの下に溜まるデトリタスは水換え時にホースつっこんで除去することにしました。レイアウト壊さずにうまくやるには難しそうですが。珊瑚の配置も満足です。左側にみっちり配置。右側? わざと空けてます。これであと3,4個はミドリイシ入れられますね。あとは”先立つモノ”だけですわ。(笑)

2013年01月06日

コメント(2)

-

2012年最後の水景

APEXのTUNZEネタとか新しい珊瑚とかバイオペレットネタとか色々と途中でほったらかしたまま2012年も過ぎようとしています。(^^;ま、ウチのブログらしいですけどね。来年もゆる~く、ブログもアクアも楽しんでいきたいと思いますので全国推定7,8人のMY OWN LAGOON ファンの皆様よろしくおねがいいたします。m(__)m(そんなにいないかも)で、今年最後の水景です。では、来年も皆様の水槽が平和で魚も健康で珊瑚も溶けずにバンバン色があがりますように。(-人-)

2012年12月31日

コメント(4)

-

う~む。 ・・・。

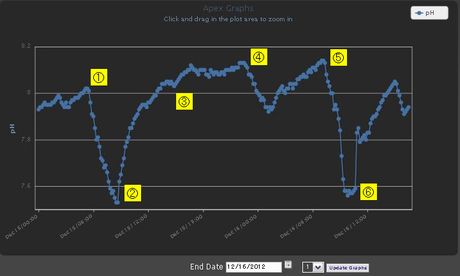

水槽のPH問題ですが、原因特定により解決するかと思いきや簡単にはいかないようです。(ーー;ここ2日間のPH変動データです。(1) 12/15 AM5:30頃 ガスファンヒータONによって一気にPHが下がっています。 この時はスキマーの吸入口の対策前(2) 12/15 AM8:30頃 原因の推測がついて、昨日の記事に書いたようにファンヒータを止めて、 スキマーの吸入口にシリコンチューブで外気導入をした頃。 ここから一気にPHが回復してます。(3) 12/15 PM4:00頃 スキマーの吸入口への外気導入ホースを10mmのホースに変更。 ほぼ良い具合にPH8.1前後で安定。 ファンヒータは使わず。(4) 12/15 PM10:30頃 ファンヒータON。 深夜23:00頃にOFF その間PH下がり続ける。が、低下の勾配が今までよりゆるいのでスキマー 吸入口の対策が効果有りと判断。(5) 12/16 AM7:00頃 ファンヒータON 9:40頃にOFFにするまで一気に低下。 なんと3時間弱の間に0.6近い低下幅。 低下勾配は対策前とあまり変わらずに急勾配。orz(6) 12/16 AM10:30頃 水換えとファンヒータOFFによりPH回復。と、スキマーの吸気を外気導入に変更したにもかかわらずガスファンヒータの可動、非可動によってPHが連動して大きく変動してしまいます。水面からとOFの落水部分からのCo2溶け込みが思いのほか大きいのにビックリしています。う~む。次の手が無い。どうしよう。『ファンヒータ使用禁止! 床暖房のみ使用可!』と、家長権限による特別厳戒令を発動するか。いや、『てめーの薄給で、そんな電気代払えるかぁぁぁあ!』と、嫁(真の家長)のギャラクティカマグナムによって一蹴されるのは目にみえてるし・・・。(^^;ん~~~む。どうしようか。ところで、ハイマツは別の1本の枝の下部がハゲてきました。が、細菌感染的なハゲ方では無く、多分、接着剤(コーラルグルー)との接触によるハゲのような感じなので、とりあえず放置してます。でも、このままPH環境の改善が出来ないとマズイよなぁ~。(ーー;;;

2012年12月16日

コメント(4)

-

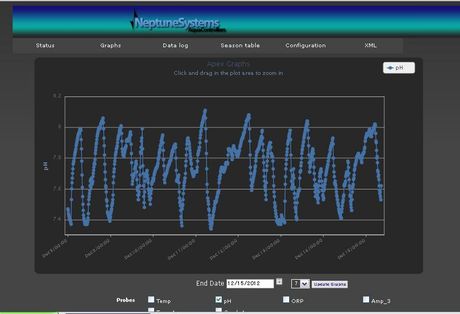

原因特定

昨日UPしたハイマツの状態ですが、現時点では進行は止まっているみたいです。ただ、根元があやしい状態になっている枝が2本ほど有り予断は許せない状況ではありますが。原因については2つほど心当たりがあります。一つ目は照明を若干変化させたこと。現在の照明はKR93SP-12"に加えてスパクル(CB)とエリジオンのPWとレディオ9のディープブルーUV3をあてています。エリジオンはハイマツ狙い、レディオ9UVを青杉狙いであてていたのですが、ハイマツ白化の前日にこの2つの照明を入れ替えました。これはウチの青杉は意外と蛍光タンパクが少ない個体みたいで、もう少し濃い青にするにはUVよりも中域波長をあてたほうが良いのかなと。対してハイマツは結構蛍光タンパクを持っており(AquaLoversさんで購入時点で蛍光タンパク量はチェック済み)上記のスポットLEDの位置を入れ替えた方がお互いの珊瑚の色揚げに良いと考えてのことです。ただ、結果としてこの照明入れ替えは白化の原因とは考えにくいです。白化した部分が光のあたりにくい枝の更に根元からであること。照明変更して1日目ということ。 から考えてトリガーになったことまでは否定できませんが根本原因では無いでしょう。もう一つの心あたりは水槽のPH変動です。2,3日前からAPEXのディスプレイに表示されるPH値がちょっと低いなと気になっていました。仕事が忙しくてゆっくり原因をつきとめる時間が無かった為放置していたのですが、今朝APEXのLogデータをグラフで確認してみました。・・・・orz思ったより酷かった。ここ1週間のPH変動データですがPH7.4くらいまで下がっている時が何度もあります。低すぎますね。最高値がPH8.1くらいなので変動幅も0.6~0.7くらい有り、これも大きいですね。比較の為に約1ヶ月前の11月15日あたりのデータを呼び出してみました。最低値PH7.7位の時が一度ありますが、多分これは水換え直後ではないかと思います。これを異常値として除外すると大体最低値はPH7.9くらいです。最大値がPH8.3弱なので変動幅も0.4強くらいでしょうか。じゃあ、この1ヶ月間に何があったかというと・・・・・。すぐに犯人は分かりました。水槽キャビネットのすぐ近くに設置されている”ガスファンヒーター”!!ウチのリビングの暖房は電気式の床暖房とガスファンヒーターの併用です。寒さが厳しくない時期は床暖房のみ、寒くなってくると電気代節約の為にガスファンヒーターを併用します。ちょうど12月入ってからぐっと寒さが厳しくなりガスファンヒーターを設置したのでした。この排気のCo2をスキマーが吸い込んでセッセ、セッセと飼育水中に溶け込ませてくれたものかと。今朝8時くらいのディスプレイのPH値も7.5くらいを示していました。試しにスキマーのエア吸入口に6mmのシリコンチューブを突っ込み、窓を少し開けてそこにチューブの反対側を置いて、暫く観察していると。ディスプレイのPH値はわずか10分ほどでPH7.65まで上がりました。どうやらビンゴですね。とりあえず出かける用事があったのでそのまま外出して1時頃に帰宅するとPH値はPH8.05まで上がっていました。今からホムセンに行ってスキマーのエア吸入口に合う10mmサイズのホースを買ってこようと思います。これで水槽のPHが高位安定してハイマツの白化も納まってくれれば良いのですが。 ・千葉県××××署へ連行される容疑者の”ファン・ヒータ (年齢不詳)” -AP通信-

2012年12月15日

コメント(0)

-

Oh! My God !!!

職場の忘年会から帰って来て水槽をのぞいたら、入れたばかりのピンクハイマツの枝1本の共肉がペリペリと剥がれてました。orz何度見てもこの光景は心へのダメージがでかいです。とりあえず共肉の剥がれた枝を折り、その近辺をコーラルグルーで固めて応急処置をしました。が、別の枝の根元もなんかやな雰囲気。白っぽくなってます。明日の朝、進行していたらあきらめるしかないカモ。大体、コレ買うときのジャイアン氏との会話が『ハイマツって相性悪いんすよねぇ~。 前の水槽でもハイマツだけはナゼか結果が悪くてトラウマなんすけど、コレは調子良さそうだから大丈夫っしょ!』あぁ、やっぱ自分でフラグ立ててたよ。orzなんとか止まってくれんかねぇ。

2012年12月14日

コメント(4)

-

チョットにぎやかに

少し水質も安定してきたので、新規投入のミドリイシ2ヶ。成田のおっきいオーナー店長のSHOPからです。水槽全景薄いピンクのハイマツ。緑と紫のグラデーションのウスエダ(ブリード)まあ、いい感じににぎやかになりました。

2012年12月02日

コメント(4)

-

Apexを使ったTUNZE Stream Pumpの制御 【接続編 2】

ぐはぁぁぁぁ、【接続編 】をアップしたら後半部分が消えてました。ほぼ半分消えてる。orz (容量オーバー?)しょうがないのでもう一度ここから【接続編2】として書き直します。(涙)主電源コネクタは通常の電源タップに接続してください。EB8につなぐ必要は有りません。消える前の記事には『なぜEB8につなぐ必要が無いのか』をドヤ顔でクドクドと書いていたのですが、今一度あの長文を書くには心が折れてしまいました。(^^;まあ、とにかく通常の電源タップにつないでください。w簡単に言うと『制御は全部Variable Speed Portが受け持っているので、電力を供給するだけで良い主電源コネクタをわざわざ制御機能があるEB8のタップにつなぐのはもったいないぜ』ということです。あ、なんだ一文で書けんじゃん。orzそれから、今回も【まとめ】を書いていたのですが、もう接続編では良いですよね? 作業は簡単だから。というか私の心が折れすぎているから。(^^;では、立ち直ったら ”プログラム編”につづきます。はぁ~(深いタメイキ)

2012年12月01日

コメント(2)

-

Apexを使ったTUNZE Stream Pumpの制御 【接続編】

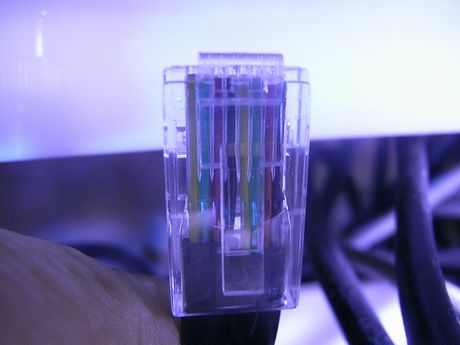

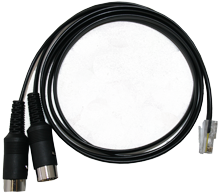

え~、また通常運転に戻ります。(^^;『Apexを使ったTUNZE Stream Pumpの制御 【準備編】』の続きです。【2.接続編】接続作業自体は簡単なので写真で一気に行きます。前回準備した『2 Channel Apex to Stream Cable』のLANコネクタ形状のコネクタ部を・・・、APEXベースユニット(Lite、Jrの場合は増設したVDMモジュール)のVariable Speed Portに接続します。Variable Speed Portは『V1/V2』『V3/V4』という表示が有り各ポートで各2つの制御系統を持っていることが分かります。上の写真のLANコネクタのコードを見ても黄、緑、赤、黒の4本のコードが2セットあるのが分かります。1つのポートで2つのストリームポンプを同調制御することが出来ます。2つのポートの同調は出来ません。例えばV1とV3の同調制御は出来ないということです。『2 Channel Apex to Stream Cable』の反対側は2つの6ピンコネクターになっています。それぞれをTUNZEストリームポンプのコントロールケーブル(という名前なのかは定かでは無いです。写真で確認してください。)のコネクタ部分に接続します。

2012年12月01日

コメント(1)

-

Debut!

今日は息子が出場する市の中学校卓球新人戦(1年生大会)に行って来ました。息子は小学生の時にはずっとテニスをやっていたのですが入学した中学校にはテニス部は無く、なぜか卓球部に入部。まあ、卓球は英語で”Table Tennis”なので。(笑)私も中学、高校と競技は違いますが運動部に所属してました。強豪校でも無く(どっちかと言えば弱小w)、準レギュラー(どっちかと言えば補欠w)だったのですが、学校生活の大部分のエネルギーを部活に費やしてました。それだけ勉強はしてなかったということですが。(汗)でも、なんであんなに熱かったんだろ? あの頃は・・・。きつい練習での葛藤と乗り越えた時の自信試合前の緊張と試合後の開放勝った時の歓喜と負けた時の後悔チームメイトとの和と嫉妬先輩、後輩との絆と軋轢コーチへの信頼と反抗涙と汗と鼻水と様々な感情、いろんな青臭いモノを垂れ流しながらも全力で走ってたことを少しだけ思い出しました。息子の今日の結果は1回戦快勝、2回戦惜敗。ま、私の息子なので。(^^;息子には声をかけずに会場を後にしましたが、遠くから見た彼の顔は悔しさで少し半べそのように見えました。ま、これからもっともっといろんなものを経験するよ。いい事もつらい事も。きっとそれらは君の血肉になるから。君の親父がそうだったようにね。あ、でも勉強もしなさい。そこは親父のマネしないように。(爆)ちなみにいっしょに行った嫁の感想は、『やっぱ卓球って地味で応援のし甲斐が無いワ。オタク系のビジュアルの子が多くてカッコイイ子いないし。』とのことでした。 (--; オイオイ

2012年12月01日

コメント(1)

-

Apexを使ったTUNZE Stream Pumpの制御 【準備編】

なんか、アクアブログっぽいタイトルです。w初めてマジにApexの記事をUPしてみますよ。”真剣”と書いて”マジ”と読む。♪俺たちキズだらけでぇもぉ~♪すんません。本当にマジメにやります。m(__)m【1.準備編】TUNZEストリームポンプをApexにつなぐには別売りでケーブルが必要です。コレです。 ↓『2 Channel Apex to Stream Cable』という名前です。Neptune SystemsのHPの直販価格で$19.95です。写真で分かると思いますが、このケーブル1本で2ヶのTUNZEストリームポンプを制御できます。(同調制御も出来ます。)Variable Speed Portは2ヶ所ありますので、合計2系統、4ヶのTUNZEストリームポンプを制御できることになります。これでApexベースユニットのVariable Speed Portとポンプをつなぎます。ApexではVariable Speed Portは標準装備ですが、下位機種のApex LiteではVariable Speed Portが無いので別売りのモジュールが必要になります。コレです。↓『Variable Speed/Dimming Module』という名前です。"Dimming"というのは直訳すると『暗くなること』と、エキサイト翻訳先生が教えてくれました。つまり、ライトの明るさを可変的に制御することもこのPortでできます。北米ではボリュームコントロールのできるバラストも売られているみたいでそういったバラストとつないで使用できるみたいですが、日本ではほとんど該当製品がありませんので無視してください。Variable Speed/Dimming ModuleはNeptune SystemsのHPの直販価格で$99.95です。結構お高いです。Apexが$499.95、Liteが$369.95 とその差$130です。Variable Speed Portの有無の他にApexではPH Portが1ヶ所とPH/ORP Portが1ヶ所ついています。(LiteはPH Portのみ)更にApexの初期セットにはPHプローブ(スタンダードグレード)がついていますが、Liteでは別売りです。よって、TUNZEストリームポンプを使う予定で更にORPを測定したい方、もしくはTUNZEストリームポンプを使う予定で更にPHをCaリアクタ用と水槽(またはサンプ)の2ヶ所を測定したい方は迷わずApexを選択したほうが良いと思います。【準備編 まとめ】 〔APEXをお持ちの方〕・2 Channel Apex to Stream Cable を購入してください。 〔APEX Lite(またはAPEX Jr)をお持ちの方〕・2 Channel Apex to Stream Cable を購入してください。・Variable Speed/Dimming Module(VDM)を購入してください。・2 Channel Apex to Stream Cable 1本でTUNZEストリームポンプ2ヶを同調 制御できます。 ・最大4ヶのTUNZEストリームポンプを制御できます。(制御系統は2つ。ケーブルは2本買ってね♪ VDMは1ヶでOK) ・『TUNZEストリームポンプを使う予定で更にORPを測定したい』又は 『TUNZEストリームポンプを使う予定で更にPHをCaリアクタ用と水槽 (またはサンプ)の2ヶ所測定したい』 という人は最上位機種のAPEX買っておけば幸せになれます。 ”接続編”につづきます。

2012年11月30日

コメント(139)

-

EDO の 運河

ずりずりと 一週間の 疲れを 引き摺りながら ながぁーい 家路の 途中で ふと 足を止めて 見る。 クリスマスイルミ と 屋形船 が同時に見れるって、素敵やん。w ”水と光”に癒されるのはAqualistの佐賀?

2012年11月30日

コメント(77)

-

APEX 無線LAN接続成功 ♪

ついにPCにNEPTUNE APEXの画面が!! 胸熱♪Special Thanks For とっちさん。つないだ方法はまた今度。というかなんかガチャガチャやってるうちにつながった。wという感じなので記事にするのは無理かも。とっち氏(師?)とバッファローのサポートのおかげです。というか、PCの画面キャプチャ、もっとましに出来んかったんかい。俺。orz

2012年11月25日

コメント(5)

-

Neptune Apex 補完計画発動

ソ○マップ、ヤバい。昨日の夕方注文して、今日の朝9時に到着。いや、飛脚さんの足が速いのか?単なるフツーのコントローラーとしてそのポテンシャルの20%くらいしか発揮してなかったウチのNeptune Apex Aqua Controller ですが、ついに強力な参謀を得てその隠された実力をいかんなく発揮する時が来たようです。いや、やっぱ私のデジタル知識の無さといいかげんな性格でどうなるのか分からないんですけどね。(^^; こちら、日本に数人?しかいないという奇特wなApexユーザーのとっちさんです。なんと、ウチの過疎ブログを見て”日本でもNeptune Apexが使ってる人がいる”ということでApexを個人輸入されたそう。だがそのデジタル系知識は豊富ですでにウチのApexの何倍もセッティングが進んでいます。で、日本のApexユーザーにはメチャ参考になりますのでNeptune Apexの導入を考えている方はブログを訪れてみてください。ということで、とっちさんの人柱(^^;としての心意気に答えるべく、重い腰を上げてApexの無線接続に挑戦してみることにしました。さて、デジタル音痴の私がうまく設定できるでしょうか?とりあえずやってみます。

2012年11月25日

コメント(2)

-

近況 2012年11月

また、3ヶ月以上も空いてしまいましたが、一応近況報告など。(誰に? 笑)あれから結局かなりの珊瑚を落してしまいました。苺も・・・orzやっぱり総水量60LのNano TankでのSPS飼育は難しいです。なかなか安定しません。現在はこんな寂しい水景。なんとかSPS6個(5種)とフィジーマメスナだけは残っています。それでもここ1ヶ月ほどは新しい珊瑚を追加せず水質安定化に向けて試行錯誤したおかげで状態は上向いてきてはいますが。1個ずつ見ていくと。この青スギは状態80%くらい。状態が良いとポリプがフサフサになる種類ですが七分先くらいです。色も薄いまま。まあ、パステルっちゃパステルなんですが。好みとしてはもっと濃く青くなってほしいところ。このトゲは90%くらいかな。色はほぼ購入時を維持して、少しですが成長もしてます。このメタGのホソエダっぽい個体は一番最近入れたやつです。入れて1ヶ月ほどのブリード物です。ピカピカのメタGはキープしていますが、状態は50%。ポリプの出が悪いのと、土台の部分が少し白化しかけています。どうもこの水槽では下から白化してくる個体が多いです。Kバランスは毎日入れているのですが・・・。フィジーのショウガなのですが・・・。フィジーにしては丈夫でポリプバンバンなのですが、色が揚りません。(T_T)赤系の色揚げに良いというレディオ21のPWをあてたりしたのですが、逆に強光障害っぽく先端が白く剥げてきています。(色が飛んでいるだけで、共肉のハゲまではありませんが)どうやら浅場物ではないのかも。今はちょっと光の当たりにくい所に置いて様子を見ています。状態は80%。色は20%(笑)これは1,000円でもらい受けてきたハナヤサイの欠片なのですが、やっぱり色があがりません。もともと薄ピンクだったのがKR93SPにしてから地にメタグリーンになってきました。ポリプは茶色のままなので、なんか汚ちゃない。3週間ほど前からBバランスを入れ始めてからすこーしだけ薄っすらとピンクが出てきましたけど、そこから中々進展しません。これも状態は80%。色は30%ってとこかな。なんか、通常の水槽では色揚げが容易なショウガ、ヤサイの色があがりません。(T_T)LEDだけでなく、スパクルも追加してるんですけどね。玉がアクアブルーだからか?実はStylo-Pocci Glowを持ってるんで水質の安定と相談しながら使用タイミングを計っているところです。トゲがそこそこ色が良いんでちょっと悩み所です。トゲのピンクが薄くなったら嫌だなと。コイツは絶好調。フィジー産マメなので増殖スピードはそんなに早くはありませんが、順調に繁殖中です。サボテングサも生えてきていい感じ。全体としては60%といったところでしょうか?あ、魚は順調です。3週間ほど前に新入りが入って総勢3匹となっています。もう魚は打ち止め。新入りはトミニエンシスタン。超、一般種ですね。ってかハギ入れたかったんですが、大きくならないハギって選択肢があまりないでしょ。でも、コイツは体色が濃くって綺麗な個体ですよ。ヒレのオレンジがすごく鮮やか。大きさも5cmくらいで、とても気に入ってます。スミレとの相性を少し心配したのですが、さすがにハギの中では穏健派で有名な種だけあってすんなりと混泳できました。ただ、ブレーニーにはときどき威嚇をしてます。なんで???食性が同じベジタリアンだからでしょうかね?スミレも好調です。少し大きくなりました。4cmちょっとくらいかな?トミニエンシスたんを入れてからつられて水槽前面にも良く出てくるようになりました。あとはコイツ。コンちゃんことコンビクトブレーニー。落ち着いて体色が鮮やかになってきました。尻尾のタイガー柄がとても綺麗。トミニエンシスたんにちょくちょく追っかけられてますが、スイッとかわしてます。といった状況で、未だあまり面白みの無い水槽です。ここ暫くは淡々と水槽の状態を上向かせることに専念してから、少しずつ珊瑚を追加していきたいと思っています。

2012年11月18日

コメント(2)

-

Strawberry ShortCake

遅ればせながら、ついに話題の『オーストラリア産 苺』をGETしました。Shopの通販などでは大きい固体が多かったのと、大人気ですぐに売り切ればかりだったので、あまり手に入れる気はなかったのですが・・・。今日、成田の”大きい店長”の居る某店に行ったところ丁度入荷したばかりのストロベリーショートケーキを実際に見ることができました。大きさも小さ目で手ごろだったこともありますが、その有り得ない色目の奇麗さで、0.5秒で購入を決めてしまいました。いや~、巷の有名SPSキーパーの皆様が大騒ぎしていた理由が分かりました。2,3種類のカラーパターンが有るとのことですが、今回手に入れたのはベースが薄い蛍光イエローグリーンにロゼッタ部とポリプが蛍光ピンクのヤツです。ホント、すごい色ですね、コレ。私の旧型コンデジではまったく再現できません。設定を色々といじって、まあまあ近い色で撮れたのがが以下の2種類の画像です。ベースの蛍光イエローグリーンは上の写真が、蛍光ピンク部分は下の写真が近いですかね。ただ、どちらも蛍光色はうまく再現できていません。さて、この色を維持できるかな?(^^;がんばってみたいと思います。

2012年08月05日

コメント(0)

-

トレーナー

スミレは未だ餌付け水槽です。いや、人口餌とコペポーダを食べてはいるんですが底に落ちた餌をついばむって感じで、流れてきた餌を積極的に食べることはしないんですよね。元気で病気も出ていないんで本水槽に入れても良いとは思うんですが、なにぶん小さすぎるんでもう少し餌食いを良くしてから放流したいなと思ってます。そこで、餌食いのトレーナーとしてコイツを同居させることにしました。ん? よーわからんすね。コンビクトブレーニー 。ギンポの小型美種です。 ギンポは表情があって大好きです。しかし前の水槽でヤエヤマギンポを入れて巨大化しすぎて大変な目にあったので、この手の小型ギンポが良いですね。コイツはSHOPで長期ストックされてたらしいのですが、ほとんど大きくなっていないそうです。小型珊瑚水槽にはもってこい。体色は警戒色でちょっとまだ綺麗に出ていませんが、顔がオレンジで尻尾が黄色。体側に白い縦縞が入りますが、なぜか尻尾は横縞?SHOPではこの尻尾の黄色い縞模様が目立っていました。慣れれば綺麗な模様ととぼけた表情で楽しませてくれそうです。暫くは餌付け水槽でスミレ君に餌のとり方をトレーニングしてもらいましょう。で、餌付け水槽に入れたとたん、スミレが寄ってきて体長比べをして威嚇してます。(^^;こんなに小さくても、やっぱりヤッコです。先生に失礼が無いようしてくださいね。(笑)

2012年07月28日

コメント(0)

-

ズルイ魚

辞書で『ズルイ』って言葉を引くと”自分の利益を得たりするために、要領よく振る舞うさま。 また、そういう性質。”とあります。ただ、最近ではあえて意図的に要領よく振舞う人ではなく、ナチュラルにというか天然でその存在そのものが利益を得るような人に『ズルイ』と言う表現を使うような気がします。『アイツはズルイよな、実家が金持ちだし』とか『あの娘はズルイ。可愛いからね』とか、やっかみ半分、あきらめ半分の気持ちで使われることが多い気がします。で、海水魚の中で『ズルイ』存在というのは”幼魚”でしょう。その中でも”ヤッコの幼魚”が圧倒的に『ズルイ』存在ではないでしょうか?ところで、うちの水槽はまだ珊瑚のみで魚は入れていません。特に魚無しの完全Coral TANKでまわそうとは思っておらず、魚は入れるつもりでいました。しかし、45×30×36で、サンプを入れても水量は60L弱くらいのミニ水槽では飼育できる魚数は限られています。おのずと魚選びも慎重になります。『一点豪華主義で、キャンディとかココス?』(キャンディは敷居が高すぎですが。w)『小型ヤッコのペア飼育?』『あえて、ヤッコではなくハギをメイン?』『小型ハゼのコレクションタンクにする?』とか、まあいろいろと悩みまくっていたわけです。でも、あせっている訳では無く、1年後でも2年後でもじっくりとコンセプトを練り上げてからで、と思っていました。こうやって、悩んでいるときが一番楽しいってこともありますしね。が、そういった思惑を吹き飛ばしてしまう『ズルさ』があるわけです。”ヤッコの幼魚”という存在には。(笑)スミレヤッコの幼魚です。写真にうつっているエアレーションの黒い部分の直径が約3cmです。昨日、成田の某店に取り置きしておいてもらった珊瑚を引き取りに行った時に3cmサイズのスミレが5、6匹入っていました。で、そのうちの”1匹と目が合ってしまった”訳です。『このコ(犬)とペットショップで”目が合って”しまったのよねぇ~』とかのたまう近所のおばちゃんなんかには心の中では『けっ、なにがこのコじゃい。動物の赤ん坊は好奇心が強いのでなんにでも興味を示すだけじゃ、決してあんただけを見てたわけでは無い!』とか(あくまでも心の中でだけ)悪態をつく私なんですが・・・。ヤッコの幼魚のアイコンタクトの”ズルイ”破壊力はそんな中年男の疲弊してゆがんだ心根を一瞬で粉砕してしまいます。『ボクをおうちに連れて帰って!』 という幻聴が聞こえたのはいうまでもありません。(超爆)更に成田某店のでっかい店長(笑)が『今回のスミレは良いっすよ。このサイズでこの状態のスミレが入ったのは久しぶりですよ!♪』とか、あのでっかい手で思いっきり背中を押されてはひとたまりもありませんでした。(笑)というわけで私の”お魚選びの楽しいお悩み期間”は思いがけないほど短い期間で終了しました。しかし昨日はわくわくしながら、餌付水槽を立ち上げていたのはいうまでもありません。さあ、今日から餌付けをがんばります。(^^)/

2012年07月15日

コメント(0)

-

夜空

少し前のことですが水槽を覗いていたらそこには『夜空』がありました。ウミウシです。LRかサンゴに付いてきたらしい。ネットで調べたら 『ヨゾラミドリガイ(Thuridille Vatae)』という名前らしいです。なんともロマンチックな名前。ウミウシは食性が不明で水槽内では長期飼育が難しいのですが、こいつは緑藻食らしいので可能性はあるかも。長生きしてもらいたいものです。寝るとき? は水玉模様の自前の外套に包まって寝るみたいです。カワユス。(^^)あ、LRのバロニアは無視ってことで、よろしく。(^^;

2012年07月10日

コメント(4)

-

KR93SP設置

もう少しスポットLEDでひっぱってKR93SPとの違いを見ようかと思っていたのですが、がまんできずに設置することにしました。LEDの開発は日進月歩。現在のアクア用システムLEDの最新鋭機機種という KR93SP もいつその座を追い落とされるか分かりません。設置してすぐに新モデル発売とかになったら悲しいですから。ということで、水質もそこそこになってきたようなので2ヶ月寝かしていたKR93SPをいよいよ設置することにしました。やっぱスポット多灯は見苦しいっすね。システムLEDは水槽上がスッキリです。って、AquaControllerの配線が見苦しいのですが。(^^;サンルーム飼育で太陽光の素晴らしさを知り尽くしている私に、その太陽光を目指して開発され更に海中深度のスペクトルまで再現することができるというその実力を・・・、さあ、思う存分発揮してもらおうじゃないかっっ!(なんかキャラ変わってきてる?w)

2012年07月07日

コメント(0)

-

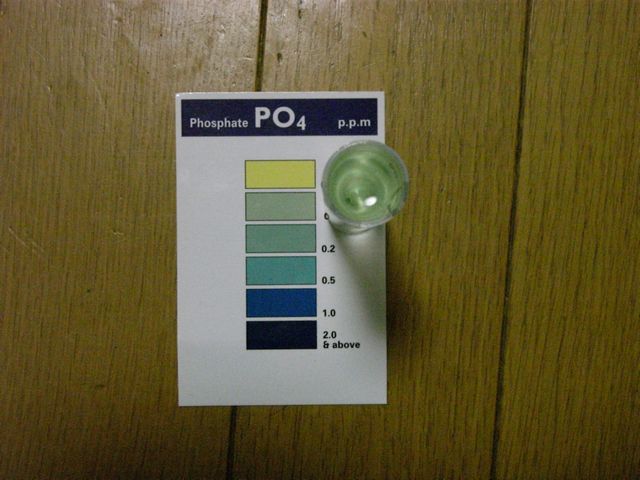

珍しく (ほぼ全項目) 水質検査

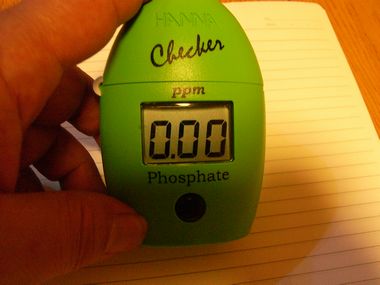

久しぶりにまとめて水質検査をしてみました。最近はリン酸塩とKHを週1、2回計るくらいです。まずは、リン酸塩。『0.00ppm』です。実は昨日も測定したんですけど、0.05ppmでした。ん~? 1日で落ちた???というかこのHANNAの測定器は確か測定誤差が±0.02ppmだったと思うので昨日 0.03+0.02=0.05今日 0.02-0.02=0.00という感じかな?まあ、多少のリン酸塩は有りそうです。やっぱ、”ppb”の方の超低濃度用HANNAが欲しい。次は硝酸塩です。今までこの新水槽では『0』は達成できてません。大体2ppm前後くらいは検出されてます。魚も入っていないのにナゼ?試薬が古いので、今回は標準液の測定も行いました。試薬はシーケムの低濃度用です。上が10ppm(10mmg/L)の標準液。比色表は下の目盛を使用します。(上の目盛は亜硝酸塩用)ほぼ10ppmですね。試薬は正常みたいです。下の色が飼育水です。1ppmくらいですかね。やっぱり微量ですが検出されました。てか、上下で写真の大きさ違って見づらいやん。(汗)問題無いっちゃ、問題無い数値ですがULNSとしてはどうなんでしょ?リン酸蓄積細菌(PAO)がリン酸を取り込むには硝酸塩が必要だという話を聞いたことがあります。ULNS水槽用にBRIGHTWELLから硝酸塩の添加剤が発売されたとか・・・。(ホント?)だとしたらこのくらいはあった方が良いのか?もう少し勉強してみます。次はKH。ELOSの試薬で8.5でした。ちょい高目ですが、これは意図的です。導入時に痛んだ珊瑚が多い為、KH高目にしてその回復を狙ってのこと。でも、これ以上高いと危ないので、暫くはKHの調整は慎重にすることにします。次はカルシウム。試薬はELOSです。450ppmとこれも若干高目。まあ、KHも高目なので良しとします。次はマグネシウム。 ですが、・・・・・試薬B液がきれてます。(--;ま、ZEOじゃ無いのでMgにはそんなに神経質にならなくても良いでしょ。ということにしときます。 早く試薬買おっ。しかし、こんな風に試薬の一部だけが無くなると残った試薬がもったいないですね。新しく買うとシリンダや試験管もどんどんたまるし。試薬の液を個別販売とかしてくれるメーカーは無いんでしょうか?最後は測定が面倒くさくてめったにやらないヨウ素の測定です。試薬は RED SEA です。上が標準液。 測定する飼育水と温度を合わせて、同時に試薬を入れて標準液が0.06ppmになったタイミングで飼育水の色を読み取ります。あ~ めんどい。上の写真の標準液、ほぼ0.06ppmですよね?で、その時の飼育水の色は?下の写真ですが、やや0.06ppmより薄く見えます。0.09ppmまではいっていない。0.07ppmとかそれくらいでしょうか?ヨウ素は0.08ppmを超えるとやばいらしいです。毎日1滴を添加している”BRIGHTWELLのIODION”の添加を暫く控えることにしましょう。あと、KZのカリウム(ポタジウム)試薬を持っているんですが、これもめんどくさっ、というか測定液の白濁具合で判定するので、わかりづらっです。ということで今日はパス。ん~、やっぱZEOやめて正解か?ここまでの測定で疲れ果ててしまいました。こんな測定を週1回とかやれる根気は無いですね。(^^;って、大丈夫かワシ? 一応、超低栄養塩水槽をめざしているハズなのに! orz

2012年07月05日

コメント(0)

-

水槽全景 (2012年7月1日)

それではやっと7月1日現時点での水槽全景です。立上げから3ヶ月ちょいというところです。本日、珊瑚2個体を投入してもうすでにフルフル状態。あとせいぜい1,2個くらいしか入れられないですね。レアイウトは大不満です。ガラス(アクリル)面にはなるべくLRをつけないでスペースを空けたレイアウトが好きなのですが、小型水槽ではなかなか難しいです。高さ方向ももう少し変化をつけないと。今は販売水槽のような感じの典型的なひな壇レイアウトになっています。まだ珊瑚の状態が良くないので暫くはこのままのレイアウトで我慢してそのうち珊瑚の状態が回復してきたらLRを追加したいと思っています。色揚げは・・・・。まだまだです。今回フィジー産をメインで入れているのですが(9種類中5種類)水槽に入れて速攻で色落ちしてます。特にこれ。SHOPではほぼホワイトにうっすらパープルのボディーに蛍光グリーンのポリプがバンバン出ていた、いかにもフィジー産らしい超激美珊瑚だったのですが。orzしかし入れてから2週間くらいは根元からじわじわ白化してきていたのがここ1,2週間は止まっています。引っ込んでいたポリプも色落ちせずに蛍光グリーンのまま、再び出てきていますので状態は上がってきているようです。ここから褐虫藻が抜けるにはもう少し水質を上げていくことが必要なんでしょうけど。ん~、やっぱりフィジーは難しいっすね。最後にも一度全景を。ちょっと色味をいじってみました。赤がまだ強い感じですが、こっちの方が見た目に近いです。『コンパクトプレミアム 激美パステルSPS水槽』への道はまだまだ遠いようです。(^^;

2012年07月01日

コメント(2)

-

新水槽立上げ 其の四 ~その他機材~

ほんとにUPの遅いブログです。(笑)新水槽は珊瑚もそこそこ順調に立ち上がり、色揚げはまだまだですが珊瑚もそこそこの数が入り、ブログネタはいっぱいあるのですが・・・。ということで残りの機材紹介は一気にやってしまいます。水槽は前にも書きましたが45×30×36のアクリル水槽です。マメオーバーフローを使ってオーバーフロー化してます。デザインは良いのですが、水位調整とか出水口の調整とかメンテとかが面倒ですね。水流はメインではTUNZEのストリーム6055を使ってます。前水槽からの移設品です。小型水槽にはエコテックマリンのMP10がコンパクトで良いんでしょうけど、NeptuneコントローラーはデフォでTUNZEのストリームポンプのコントローラー機能が付いてるんですね。デカくて邪魔なんですが、追加投資削減と耐久性で重視で無理やり設置しています。その他の水流系としてはLRをかさ上げしているパンチ板の下にピコエボマグ950を少し改造して2台、対向で設置しています。これはLRの下にデトリタスが溜まらないように。効果は上々でデトリタスは前面の掃除しやすい部分に溜ります。今回底砂無しで立ち上げたのはデトリタスの蓄積を徹底的に排除したかったから。そういった意味では新水槽のシステムのキモとも言えます。ただ、ポンプが故障した時にはLRや珊瑚を取出さないとポンプも取出せないみたいです。(^^;ま、その時はその時に考えましょう。(笑)照明は前水槽からの持ち越しのLEDスポットの多灯。レディオ21のパールホワイトとコーラルブルーが各1台レディオ9のディープUV3が1台エリジオン閃光2のライプホワイトとスーパーブルーが各1台これらの移設品にバイタルウェーブ3Wのシアンとバイオレットを各1台追加設置してます。すげー統一感の無いチョイス。(^^;スペクトルは幅広いとは思いますが、バランスは ???? ですね。実は4月の時点で今流行りのKR93SP フルスペ第二ロットを入手してます。が、まだ設置せずにもう少し上記LEDスポットでやってみようかと。理由はKR93SP フルスペの効果を実感したいから。決して設置作業がめんどくさいからとか、ネタ作りの為ではありません。・・・多分。Caリアクタは設置せずにドージングポンプ使用のボーリングメソッドでやってます。これも前水槽で設置していたドージングポンプの有効利用の為。小型水槽ならボーリングメソッドの欠点の添加剤ランニングコストも少なくてすむので。今のところKH値とCaの値は安定しています。Mgは試薬切らしてて不明です。(オイ)クーラーは水槽台の隣のキャビネットの中にヤフオクで落とした中古のZR-miniを設置。クーラーの隣には足し水用のRO水ストレージタンクを設置。これも前水槽からの持ち越し機材です。とりあえず現在はタンクへの補給も足し水も完全手作業。将来的には足し水は電磁弁をつけて自動化の予定です。このキャビネットはもともと有った家具なのですが、あまり文句を言わずにキャビネットの背面を切り取ることを許可してくれた嫁は男前だと思います。ただ、作業は嫁が出かけている時にやったので40cm四方もの大穴が開いているとは思っていないかもしれませんが。(^^;ふぅ~ 一気に書きました。詳細はまた機会を見てぼちぼちと書きます。って、このブログは『ぼちぼち』って言葉が多いな(笑)あ、肝心の水槽画像が無いっすね。まだ、レイアウトも色揚げもダメダメです。といわけで今回は小さめの画像でご勘弁を。では。

2012年06月23日

コメント(0)

-

新水槽立上げ 其の参 ~サンプ内~

どうもタイトル間違えてますね。新水槽 ”紹介”ですね。立上げ日記になってない。というか立上げ記録とってないし。いまさらなのでこのまま進めることにします。(^^;今回のシステムはベルリン+バイオペレットで立ち上げることにしました。ZEOの再挑戦も考えたのですが、ZEOリアクターの小さいのが無い。シャカシャカも結構手間だったし。ということでZEOに次いで興味のあったバイオペレット式にしました。では、サンプ内の機材の紹介です。サンプ内はほぼ、スキマー!(笑)スキマーはReefOctpusのSSS1000を無理やりブチ込んでます。最初はTUNZEのNano DOC というベンチュリー式の小型スキマーを入れていましたが、SPSには能力不足のようだったので思い切ってこいつに入れ替えました。対応水量300L(ナチュラル)、新水槽の総水量60L弱。超オーバースペックです!が、最近お世話になっている成田のSHOPの『AQUA LOVERS』さんでSSS6000を見てウォーターブラスターポンプの性能の高さに惚れて購入を決めました。SSS=スーパー、スペース、セーブ なんですがうちのサンプサイズだと『どこがスペースセーブやねん!』というくらい存在感アリアリです。汚水カップを取り出すだけでも知恵の輪のような手順が必要です。本体を取出してメンテする事を考えると頭が痛くなります。サンプは出来合いのReefOctpusのイージーサンプを使用してます。サイズは一番小さい400×300×400です。水槽の底面寸法が450×300。キャビネットの平面寸法=水槽の底面寸法ツライチできれいですね。・・・・・・・・・・・・・・・・?!当然キャビネットの寸法は”外寸”です。 ということは”内寸”は奥行き300を切るわけで、サンプを収めるためにこんなんなってます。キャビネットの背面を切除して奥行き100の箱型フレームを別に作って背面に取付けて無理やりキャビ内の奥行きを300以上確保!最初から自作でキャビネット作った方が楽だったかも。orzが、このキャビのエクステ部分は塗装をしなかった為に湿気によってカビてきてます。(T_T)キャビネットはそのうち交換したいですね。今回はリビング設置なのでキャビネットの美しさも大事です。エクセルプレミアムの45×45用なんかがベストですが、アレ高いですね。そのうち資金が溜まったら。ReefOcypusのイージーサンプを選んだのはフィルターバッグがついてたから。フィルターバックの取付けユニット単体でも売ってますが、その倍出せばサンプごと買えるんですわ。 どんな価格設定か訳わかりません。(笑)サンプ内が狭いのであまり沈殿槽の役目は期待できません。物理ろ過を追加したほうが良いと思いウールボックスを見当しましたが、やはり場所が厳しいのでフィルターバッグにしました。これで物理ろ過を期待してます。 問題はフィルターバッグの交換をマメに行うかどうかですね。一応いまのところ1週間の交換ピッチは守ってますけど。あ、背景のカビの生えてる板部がエクステンション部分です。(^^;バイオペレットリアクターもやっぱりReefOctpusです。べつに某研究所の回し者では無いのですが、小型水槽用で性能の良さげなものを選んだらこうなりました。某研究所は良く考えて日本市場向けの製品を開発しているという事なんでしょうね。最後はアクアコントローラーのセンサー部を。PH、ORP、塩分濃度の3つのセンサーを設置しています。が、塩分濃度センサーはまだ校正してません。(^^;マニュアルの英語がよーわからんとです。w今後、自動給水システムにこの塩分濃度センサーを組込む予定です。あ、自動給水システムもまだ組んでませんが。ちなみにこのセンサーホルダーがなかなかレアな一品です。アメリカで買ってきた Two Little Fishies のマグネットホルダーで外側の2個のマグネットがTwo Little Fishies のマークの魚になってます。結構おしゃれで気に入ってます。が、キャビとサンプに隙間が無いのでまったく見えず。(笑)そのうちセンサーのクリーニング時にでも写真撮ります。やはり小型水槽は機材の設置が大変です。メンテ時にいろいろと除けたり取り出したりズラしたりしなければならず、いつまでマメにやるのかすでに不安です。(苦笑)

2012年06月02日

コメント(0)

-

新水槽立上げ 其の弐 ~アクアリウムコントローラー~

もう、タイトルでばらしていますが、秘密装備の『怪しい黒い箱』はアクアリウムコントローラーです。日本ではレッドシーが取り扱っているアクアトロニカが有名ですね。というか、正規輸入品はそれ一択ですね。これはNeptune Systems というアメリカのメーカーの『Aqua Controller Apex』というコントローラーです。アメリカではDigital AquaticsのReefKeeper Eliteという機種と人気を二分している機種です。(アクアトロニカは確かイタリア?なのでアメリカでは価格が少し高くて3番手のようです。)機能はほぼアクアトロニカと同じですがイーサネットコネクターがデフォで設定されていることとセンサーなどの増設に際して追加のインターフェースの必要が無いのが利点です。欠点はデザインがダサいこと。(^^;良く言えば”無骨”ですが。実はこれはサンルーム水槽に設置しようと1年半くらい前、アメリカ出張時に購入していたのですが、英語のマニュアルと設置の面倒臭さにめげてずっと部屋に転がしてました。新水槽立上げに際してやっと設置に踏み切りました。2月はずっと辞書片手にマニュアル読んでましたよ。w日本ではこのNeptune Systemsのコントローラーの情報はほとんど無いと思います。まだ、機能の3割くらいしか使いこなせてませんが、(^^;このブログで少しずつ機能の紹介をしていきたいと思っています。

2012年05月24日

コメント(0)

-

新水槽立上げ 其の壱 ~コンセプト~

引っぱっている訳では無いのですが・・・。サンルーム水槽は撤去を決めましたが、珊瑚飼育趣味は止めがたく、結局リビングに新水槽を立上げることにしました。1月から準備を始め、3月終わり頃に海水とライブロックを入れ、まわし始め、GWにサンゴを入れています。ということで、すでに立ち上がっているのですが、暫くはこの立上げを振り返りブログのネタにしようと思います。ま、このブログの進捗具合では書き終わる頃にまた水槽崩壊なんてことにもなりかねないのですが。がんばって書きます。(^^;まずは、今度の水槽のコンセプトから。『装備充実、小型SPSタンク』 です。珊瑚水槽はできるだけ水量があった方が良いのは常識なのですが、大型タンク(といっても350L程度でしたが)のメンテには疲れていました。メンテが手軽にできる小型水槽にしたかったのです。それに大型SPSタンクのランニングコストにも疲れていました。家計が(笑)ほぼ外気温と同じ周囲温度になるサンルームでは特に冬場の電気消費量はハンパでは無く、我が家の電気代の半分以上は水槽維持費でした。電力不足が叫ばれる昨今ではこれもマズイですね。ということで、リビングで小型水槽をまわしていこうという、ごく普通の発想に至ったわけです。が、そこはやはり”ミドリイシ好き”。小型水槽といえどSPSタンクにしたい。こりゃかなり矛盾してますね。(^^; というわけで小型水槽でSPSを(少しでも楽に)飼育するには装備をできるだけ余裕を持った仕様にすることに決めました。このへんはあまり”普通の発想”では無いかも。(またチャレンジャー?)実はサンルーム水槽用に購入していたものの設置していなかった”秘密装備”も有ったもので、それも使用したかったというのも理由です。水槽は45cm×30cm×36cmのアクリルを選びました。イレクターの自作ラックに設置している怪しい『黒い箱』が今回の”秘密装備”です。(^^)

2012年05月23日

コメント(1)

-

サンルーム水槽撤去

やっと自宅のネット環境が回復したので、1年ぶりの投稿です。ボチボチすぎるやろ。(^^;で、1年ぶりの話題が『水槽撤去』って。イコール、ブログ閉鎖?一応、前回投稿(1年前)のRTNからは立ち直って昨年夏は結構好調な感じで、ZEO水槽っぽく珊瑚もそこそこ色あがりしていたのですが。2011年6月初旬 RTNからは完全に立ち直ったころ。2011年6月末 魚を入れて少し華やかに。2011年8月中旬 (お盆)頃 ぼちぼち色あがり、またZEOらしく色飛び珊瑚も(笑) この後、結果としてはZEOを操れずに秋くらいから崩壊への道をたどりはじめました。仕事の忙しさとアクアテンションダウンでメンテもさぼりがち。結局、バクテリアバランスを大きく崩してしまいました。まずブラウンジェリーのような寒天状の茶色いバクテリアコロニーが底砂一面を覆うようになりました。ただ、不思議なのはこの時にはサンゴは逆に調子が良かったくらいです。これが夏の終わり(9月下旬)頃。ZeoZym +bakやBioMateの投与でも改善せず。11月くらいになって水温が低下しはじめたころにこのバクテリアコロニーが一斉に消滅。死んだバクテリア?が大量の黒っぽいデトリタスになって底砂、LRに沈殿。このデトリタスは通常のデトリタスと異なり非常に『重い』デトリタスで(多分、これも他のバクテリアコロニーだったと思われます。)なかなか舞い上がってくれない為、一度に吸い出すのも難しく水換え毎に底砂といっしょに少しずつ吸い出し、底砂を交換していったのですがいたちごっこで、そのうち水槽内の微生物がどんどん死んでいき、単純化、富栄養価した水槽にビブリオが蔓延してSTNを次々に発症。段々と対処も面倒になり年末にはすっかり野放しの廃墟水槽に成り果ててしまっていました。(T_T)とりあえず、今年に入っても生き残ったアカネハナゴイ達の為だけに水は回していましたが、GWに入ってこの魚達もショップに引き取ってもらい、完全に水槽をたたんでしまいました。で、本日の水槽はこんな感じです。クエン酸を入れた水道水を1週間回して機材とともにクリーニング。やっぱり水の入っていない水槽は虚しいものですね。で、ブログですが まだ一応続ける予定です。

2012年05月12日

コメント(0)

-

RTN

また、あの恐怖のRTNが発生してしまいました。入れて2週間ほどのホソエダ系?から発症し、ツツハナ系に飛び火、この1週間で合計5群体がやられてしまいました。現在、かなりヤバイ状態が3群体。考えられる原因は・水質悪化(有機物増加) フレームエンゼルを投入しようとして隔離箱で餌付けを行っていた。 このフレームがなかなか人口餌を食べなかった為、冷凍コペポーダと 冷凍ブラインを与えていた。ここまで魚のいない無給餌水槽だったところから 急激な有機物の増加に水槽の有機物処理能力が追いつかなかった?。 (結局、フレームも落としてしまっています。(T_T))・クーラーが故障。 修理までに約3週間かかったが、その間気温はあまり高くならなかったものの それでも最高水温27℃くらいにまで上がり、夜間23℃くらいだったので 水温差が4,5℃の日が何日かあった。の2点が怪しいです。処理されなかった有機物を餌にビブリオ菌が増殖、不安定な水温によって免疫力の低下したSPSから発症。といったコンボでしょうか?また、立ち上げ当初から定期投入していたプロバイオテックマリンフォーミュラが切れて、RTN発生の2週間前くらいから投入をやめていたのも、善玉-悪玉バクテリアのバランスが狂い、ビブリオの増殖を容易にした可能性もあります。今日、80L(約1/4)の換水後にマリンフォーミュラを20cc投入。バイオダイジェスト4本とバイオティム2本を投入。状態の危ない3群体の珊瑚をリーフディップで薬浴しました。しかし、経験上、このあたりの対処療法は即効性はあまり無いことが分かっています。昨日、ネットでググッてとあるブログで効果のありそうなRTN対処法を見つけました。とある『抗菌剤』を使ってビブリオ菌などを殺菌する方法だそうです。硝化細菌などもいっしょに殺菌されてしまうみたいですが、現在、魚のいない無給餌水槽なのでアンモニアなどの急激な増加は無いでしょうから、なんとかなると思います。結果が出ましたらまたアップしたいと思います。それまでに上記の具合の悪い3ヶが持ちこたえてくれれば良いのですが・・・。

2011年04月24日

コメント(1)

-

Vertex RX- 4 Calcium Reactor

今回ZEOvitで立上げ直すのに際してCaリアクタを新調しました。今までは自作のドライリアクターを使っていました。(過去の記事はこちら)最終的にメインステージはφ100×高さ500の塩ビ管に変更。メインと2ndの間のPhを測定してコントローラーでCo2制御することでかなりパワーの有るCaリアクターになりました。が、場所を取るのとセカンドステージからのCo2漏れが酷いのと(なんせパスタケースなので)と見た目(^^;の問題で新規立上げを機に作り直そうかなと思っていました。そんな時1月の北米出張中に向こうのアクアサイトで目にしたのが日本では未発売のこのCaリアクタでした。今、最も元気なアクアメーカーのひとつドイツのVertex社製です。赤と黒の色使いがカッコ良い! かつ大型バブルカウンター、2ndステージ装備。(この2ndステージについて取説ではメディアから出るリン酸を吸着する吸着剤を入れることを推奨してます。このことからもULNS対応Caリアクタといえる? もちろんMgメディアやCaメディアを入れてもOK!と書いてます。)型番はガンダムチック?(笑)なRX-4という型番。シリーズでは一番容量の小さいモデルです。(といっても最大適応水量は180usガロン=約700Lあります)RXシリーズにはその他に上位機種としてRX-6とRX-6DUOがあります。スペックなど詳細はこちら支持プレート(黒いアクリル板)に差し込んでいるだけなので2ndステージとバブルカウンターは簡単に取外せます。で、一番の特徴はこの『CO2 dissolution chamber』このチャンバーにCo2が添加され海水に溶け込ませた後にメインチャンバーに送られます。チャンバー内にはCo2と海水との接触機会を増やす目的で切断したダクトチューブのようなものが詰められています。Co2のリサイクルシステムも装備しているのでメインチャンバー上部に溶け残ったCo2も再度dissolution chamberに吸い込まれます。で、循環ポンプを介してメインチャンバーに下から吹き上げ式で循環させる構造です。トップリッド(ふた)もねじ込み式なので取り外し簡単。(ネジの加工精度も完璧)メディアの交換も簡単そうです。黒い部分筒状の部分ががPhコントローラーのPhセンサー差込口。センサー不使用時のフタもちゃんと付いています。黒くてへこんでいる口が未溶解Co2の回収口、グレーの穴の方が取水口(2ndステージへのつなぎ口)当たり前ですが高さに差をつけてCo2の回収をしやすくしています。メインチャンバー内のアクリルパーツはスポンジが上部に張り付かないようにスペースを空ける為のパーツだと思います。循環ポンプはVertexのシールが張られています。Vertex製?どこかのOEMかな?循環はかなり強力です。私はARMアラゴナイトの小粒をいれましたが、循環が強すぎてメディアが流動床のように流動してしまっています。(^^;大粒のメディアを入れることを推奨します。パイプ接続はユニオンを多用。豪華です。海水の排水量を精密に制御する為にニードル式スピードコントローラーが付属してます。これは2ndステージの後の通水経路の最後に取り付けます。その他付属品としてチェックバルブ、耐圧チューブ、チューブ固定用キスゴムまでついていて、いたせりつくせりです。更にチューブフィッティングは全てJohn Guestのジョイントを使用してます。これまた、豪華!今考えられるCaリアクタの機能を全て盛り込み、高品質な素材、部品を使い、精度良く組立て、使いやすさを追求し尚且つ見た目の良いデザイン。多分現時点では最高峰のCaリアクタのひとつだと思います。いや、マジで。しかし、このCaリアクタの本当にすごいところは・・・・ 価格!私は出張先の北米で通販で購入して自分で持ち帰ってきたので、特にお得でしたが日本から海外アクア通販ショップに注文して$200くらいの送料と4%前後の輸入税を払って個人輸入してもじゅーぶんにお得だと思います。興味が有る方は海外の通販ショップを探してみてください。といっても私が知っている日本まで送ってくれるアクアショップ(MarineDepot)には現在欠品中で、私が購入したショップをはじめこのリアクタを置いている北米の通販ショップは全て国内通販オンリーでした。MarineDepotに入荷があったら即買い!ですね。

2011年03月22日

コメント(2)

-

(ZEOvit+深場SPS)×太陽光=?

昨日の日記、読み返してみると肩に力が入りすぎててこっぱずかしいので、すぐに次の日記を書いてカバーしてみたりする。(^^;ZEOvitシステムの水槽に深場SPSを入れると色が薄くなりすぎる(病気では無い白化)と言われているみたいです。今、ウチの水槽にも深場モノが2個体入っています。デサルウィ系だと思います。自信はありません。(^^;2/26の導入時の画像です。ベース部はややグリーンで成長点はパープルですがポリプはベージュ。ですが、自然光下ではほぼ茶色。(笑)これが約一ヶ月後の3/20には・・・。をを! 本当に薄くなるのね!同じく自然光下での撮影ですがベースがクリームイエローになり先端のパープルも目立つようになってきました。ポリプはほぼ白かな。もう一つは(たぶん)ロリペス系です。2/19の導入時です。コイツは初めからかなり色が薄いピンクパープルでしたが、影の部分は茶色でした。1週間後の2/23撮影。影の部分の褐色が薄くなった感じがします。3/20の画像。やはり確実に薄くなってますね。影の褐色はほぼ無くなり白ベースにうっすらと全体がパープルって感じです。ピンクの色目はあまり感じられなくなったような。どうやらZEOvitに深場SPSというのは巷で言われている通りかなり急激にブリーチが進むようです。ちなみにウチではまだSpur2やStyloPocciGlowは使用していません。で、ここからが興味のあるところなのですが、このまま太陽光下での飼育を続けるとどのように変わってくるのか?特にこれからの季節、太陽光が強くなるにつれて紫外線からの保護色素が発現してくるのでは?と期待しているのですが・・・? どうでしょうかね?実はすでにその兆候が少し現れてきています。写真ではほとんどわからないのですが、デサルウィ系はベースのクリームイエローに蛍光グリーンがのりつつあります。ロリペス系はパープルが濃くなってきているような気が・・・。ただ、デサルウィ系はポリプバンバンなのでSpongePowerやVitalizerの添加で健康維持できそうなのですが、ロリペス系はあまりポリプが出ていないのでちょっと心配です。病気への抵抗力が低下しているかも。バクテリアバランスを崩して雑菌量を増やさないように注意が必要ですね。照明は地震以前はスパクルのマリンブルー1灯(しかし5年モノの玉なので光量は激少(笑))、アクアブルー2灯を各4時間点灯させていましたが、地震以後は節電の為に常夜灯の青色LED(ニューアズーロ デュエ ブルー)を除いては完全に太陽光のみにしています。サンゴの状態を見ながらですが、今シーズンはあまりメタハラを使わずにあくまで太陽光メインで行きます。補填するにしてもLEDを追加する方向でやってみたいと思っています。(少なくとも、青色補正は入れないと水槽が綺麗に見えないしね。(^^;)さて、この深場SPSがどのように変化するか楽しみです。

2011年03月20日

コメント(0)

-

『不屈』を信じて

少し遅くなりましたが、東日本大震災の被害者の方々のご冥福をお祈りするとともに今も戦っている被災地の皆様、福島原発の近隣住民の方々にエールを送りつつ、一日も早い正常化を願っています。今回は千葉にもかなりの被害が出ていますが、幸いにも家族は皆無事で自宅も水槽含めて大きな被害は受けずにすみました。水槽はかなりの水がこぼれ、2,3時間の停電があったとのことですが、パワーヘッドコントローラーが海水をかぶって故障した以外の被害はありませんでした。嫁が海水を足し、崩れたLRとサンゴを戻してくれました。タイル張りのサンルームは水漏れにはノーケアでもOKですので今回は特に助かりました。また、その後の東電による電力調整も自宅地域はどうやら被災地扱いになっているようで(実際に同地域の海岸地区の一部には被害があったようです。)輪番停電区域に入ってはいるものの実際の停電は実施されていません。東電の正式な発表では無いので今後はどうなるかはわかりませんけど。自分自身は地震発生時には会社に居り、その後は従業員の避難、安否確認、帰りの足の確保などで大変でした。近隣の工場で大きな爆発・火事が発生し(あまり書くと特定できてしまうのであれですが・・・)その爆音、熱風を浴びながら皆の安全確保をしていました。大方の従業員を帰宅させた後は数名のスタッフと会社に泊まりこみ、火事の発生をケアしていましたが、何度も続く余震と近隣の火事の状況確認で一睡もできず非常に怖い思いをしました。その後、今日までの10日間はあっという間にも感じますし、とても長くも感じます。業務上、数百人の人間の安全を確保しつつどうやって正常化していくかを考えなければいけない立場であり、毎時刻々と変化する状況と飛び交う情報を分析しつつ、集団として次の行動を決定するという作業を必死でこなしていました。今まで経験したことの無いプレッシャーにさらされていたのだと思います。長丁場を覚悟し、睡眠時間だけはとるようにしていたのですが、ある程度の時間を寝ているにもかかわらず、起床時には澱のような疲れが身体から抜けきれていないのを感じていました。まだ、余震の危険性、放射能の恐怖、電力供給、燃料不足と目の前には問題が山積みでありこの混乱状態は暫くは続くと思いますが、この週末で少しは一息つけたような感じです。実はこの3連休も会社に来て仕事はしていますが、ほぼ自分だけの事しか考えなくて良いので精神的にはとても楽です。明日も仕事ですが、今日は早く帰って少しでも水槽を眺めてリフレッシュしたいと思います。仕事で北米や中国で暮らし、また10カ国以上の国に訪れてきた経験から『日本』について言えることあります。日本という国、日本人は世界の中では非常に特殊です。良い面も悪い面も日本の文化、日本人の特性は世界のスタンダートとは大きく異なっていると常々思っていました。その特殊性の中でも最も良い部分は困難に出会った時の精神力です。これは本当に世界のどの国の人たちより優れていると思います。実際に仕事上の色々な場面でそれを目にしてきました。私は日本人の『不屈』を信じています。打ちのめされた後の『反発』を。一つの目標に向かうときの『団結』を。直接的にボランティアを行ったり、義援金を送ったりすることは確かに復興に向けてもっとも良いことだと思います。しかし、それが十分に出来る立場に無くても、まずは自分の通常の業務や活動をまっとうすること。考えながら、その時その時のベストを尽くす事。これが現在の最大の『支援』ではないかと考えています。来週からもがんばります。

2011年03月20日

コメント(0)

-

少しづつ

2月26日3月5日3月6日かなりハイペースで珊瑚が入りましたが、この辺りで小休止を。小遣い続きません。設備ももう少し整備しないと。魚ももう少し先かな。

2011年03月06日

コメント(3)

-

復活・・・いろいろと。

え~っと。1年8ヶ月ぶりです。(^^;アクア辞めたわけではなかったのですが、仕事が忙しくアクアテンションも下がって、ブログも水槽も放置状態が続いてました。ところが、昨年秋、長期出張中にとうとう水槽大崩壊を起こしてしまいました。典型的な「管理の悪い」ベルリンシステムの崩壊でした。orz反省して昨年末入にイチから出直し。再立ち上げの最中です。ま、ここまでの経緯はまた別の機会に詳しく。今度はZEOvitで立ち上げてます。まだ、魚無し。サンゴは三個です。いや、シャレじゃ無く。実は再立ち上げにも一度失敗してます。orz相変わらずいいかげんなことして、ZOEvitの怖さを身をもって体験してしまいました。(T_T)なんとかやっと落ち着いてきてブログを書く気になってきたとこです。水槽もブログも、じっくりとやって行きたいと思いますので、また、よろしくです。と、いっても誰も見てないと思いますが・・・。ま、ぼちぼちと。

2011年02月24日

コメント(0)

-

フレンチエンゼル

ひょんなことから、ついに大型ヤッコに手を出してしまいました。隔離箱にめいっぱい。(笑)はたしてこの水槽に入れていいんでしょうか?水質は? サンゴ喰う?相変わらず計画性の無い魚導入。orzでも、フレンチかわゆす。『DCCTはどーなっとん』という突っ込みは無しで。(^^;

2009年06月29日

コメント(2)

-

停滞

本日1ヶ月ぶりの休日でした。GWからずっと休み無し。orzDCCTプロジェクトは完全停滞中。それどころかメインタンクの水換えも出来ず、ブログも見ることすらできずにアクア関係完全放置状態でした。(^^;;;という訳で本日は3週間ぶりの水換えとコケ取りとリアクターのメンテで手一杯。コラリアなんか約80%がハネモやらなんやらに覆われて流量が半分くらいになってましたし。夜になってDCCT用のアクリル工作をしようと準備を始めアクリル接着剤を引っ張り出したら・・・・・中身全部蒸発してました。orzで、本日はThe End 。何を作ろうとしていたかというと・・・・・・・・スキマー。 (パーツ仮組みしただけっすよ。)エアリフト式です。今回の水槽ではあまりスキマーは重要視していませんのでエアレーションとして働いてくれたら十分と考えています。といってもこの程度の工作すらいつ時間がとれるのやら。(涙)あ、ネタもう一個。メインタンクからこんなものが収穫されました。前から居るのは分かっていたんですが、LRのすきまなんかに入りこんでいたのでなかなか確保できなかった『ウニ』です。今日は簡単に採れるとこに出てきてました。かわいそうだけどさすがにここまでデカくなると放置できずに取り出しちゃいました。

2009年06月07日

コメント(2)

-

DCCTプロジェクト 其の三

【DCCT 設備計画概要】現在計画している主要機器は以下の通りタンク:ビバリアなんちゃら。300×300×200(前面100) 上部開口部150 の変形水槽 水量:16L弱ろ過機:外部フィルター エーハイムエコ2233 ろ過槽容積 2.4L 流量 8L/分 (50Hz)照明:ビバリアのセット付属の13W蛍光灯(白色)をメインにして Opti LEDの投射角10°のブルーLEDとレコルト アイ3WのブルーLEDを補助光に。クーラー:パティエンジニアリングのP-3041 ペルチェ式クーラー 消費電力50W 吸熱能力 35kcal/h(外気温マイナス5~8℃以下)と、今回はベーシックに外部フィルター使用予定です。エーハイムエコ2233だとろ過容量は十分ですが水槽容量に対して流量が大きいのでこんな流量調整バルブを使って流量を落とす予定です。機材構成的にはペルチェ式クーラーを使うことがちょっと珍しいかもしれませんね。市販されているペルチェ式クーラーにはテトラのクールボックスCX-30、CX-60やクールタワーCR-3というのが有ります。これらのほうがパティP-3041よりもかなり安いのですが(CX-30で約1/4、CX-60やタワーで約1/2)どうもネットでの評判が良くありません。水温設定が25℃の固定式、ファンの騒音もかなり大きい、ガタイもデカイとのことなのでちょっと無理してパティを購入しました。ペルチェ素子を2ヶ使用して両側にアルミフィンと8インチのファンが付いています。好みが分かれるかもしれませんが、自分としてはこのメカっぽい外観にも惹かれました。 設置面積は文庫本よりひとまわり広いくらい。かなりコンパクトです。温度設定は付属のドライバーで行います。残念ながら温度表示機能は無し。価格的にはジェックスの一番小さいクラスとほぼ同じくらいなので安定した冷却能力を考えたらコンプレッサー式を選んだ方が無難なのでしょうが、コンプレッサー式だと流量が少なすぎることでの凍結が心配だったのとP-3041のコンパクトさで選びました。外気温は北側の換気扇のある部屋に設置予定なのでなんとかなるかなと思ってます。総水量も少ないし。その他の機器としてはエアリフト式のスキマーや自動足し水機などを自作して付けようと思ってます。変形水槽で水槽上部が狭いのでこれらの設置はごちゃごちゃしないようにちょっと工夫します。それらの工夫はまた設置にあわせて紹介予定。って、考えている通りにうまくいくかどうかは分かりませんけどね。(^^;というか、仕事が忙しくてなかなか自作する時間がとれません。orz盆休みくらいまでに立ち上がれば良いくらいのボチボチペースで進めますので生暖かく見守ってください。(^^;;;

2009年05月20日

コメント(3)

-

リンク追加 『エコシステムと珊瑚礁』

エコミニ立上げ記をアップし始めました sebaeさんのブログです。エコミニ以外にも900×600×450のSPS水槽と900×450×450のLPS(?かな)水槽をどちらもエコシステムで回されているそうです。エコ3連発です。すげ~しかも、キャンディーやホワイトバードの泳ぐ豪華なメインタンクは近々バージョンアップの予定とか。(この水槽のどこをバージョンアップする必要があるのでしょうか? (^^; )まさに今ノリノリのエコアクアリスト。エコミニに続いてメインタンクの記事がアップされるのを期待してましょう!

2009年05月18日

コメント(0)

-

DCCTプロジェクト 其のニ

DaisyCoralCollectionTankということで、『アワサンゴ水槽』です。すんません。ヒネリが無くて。(^^;;;『アワサンゴの長期飼育』をコンセプトとしたサブタンクを立ち上げましょう。ということですな。魚は小型ハゼ、それでグラスシュリンプ系も入れちゃいたいと思ってます。関西の某有名アクアリストさんのパクリとちゃいますよ。実は2年前にメインタンクのリフとして同じようなコンセプトのサブタンクを立ち上げたのですが、中国赴任中でまともに管理できない状態で1ヶ月もたたずにあえなく撤退。 (当事の様子)その後、コレクションしたアワサンゴはメインに移されたのですが結局すべて溶かしてしまいました。アワサンゴについて雑誌やショップのHPなどでは『飼育が容易』と記述されたりしていますが、私はそうは思っていません。少なくともヤッコ類を入れているSPS水槽では長期飼育は難しいと思っています。他のアクアリストさんのHPなどを見ても長期飼育に成功されている方の記事はあまり見ません。この珊瑚の長期飼育が難しい要因としては『外部からの物理的刺激』に弱いところだと思っています。具体的には『強い水流』や『魚がつつく』、『LRなどから転げ落ちる』、『頻繁な移動』、また『強すぎる光』などです。水質的にもオオバナやチョウジガイ類のLPSよりもミネラル分に敏感ではないかと思ってます。あるHPによれば特にフッ素の欠乏に弱いとの記述もあります。栄養塩に関してはミドリイシ類ほどの要求は無いと思いますが、やはり他のLPSよりは敏感であると思います。それから病気としてはブラウンジェリーにかかりやすいですし、ヒラムシの寄生や一部のウミウシの食害を受けやすいという弱点もあります。(私はこれらの経験はありませんが・・・)ま、実際にそれらを検証するまでの飼育経験はありませんのであくまでも推測とネットなどからの情報をもとにした私見です。今回のこのDCCTにて実地検証をしてみようと思います。とは言っても仕事が忙しく嫁の目も盗んでのことですので(笑)ほんとにぼちぼちの立上げとなります。次回は現在考えているシステムなどをUPしたいと思います。2年前の『アワサンゴリフ』綺麗なのは一瞬だけでした。 りべんじ!!

2009年05月17日

コメント(6)

-

DCCTプロジェクト 其の一

前回思わせぶりなトコで終わらせていましたが、引っ張っていたわけでは無く単純に仕事が忙しくブログ更新が出来ませんでした。で、その後あの小さい水槽はどうなっているかと言いますと・・・・・。・・・・・・・ え~っ 『亀』と『鳥』が入ってます。???って、すんません。これ一応、嫁の目を欺く作戦でして。『なんかまた水槽引っ張り出してきて何すんの!』って言う嫁の疑惑に対して『あ、いやほらフィギュア飾ろうかなって思って。 (^^;;; 』と、カモフラージュしつつ、その裏ではこんなパーツをぼちぼち集めてます。ま、今回の目玉はコレでしょうか?そんで、ナゾの『DCCTプロジェクト』とは?・・・次回に続く! (ネタが薄いんでまだ引っ張りますよ~。 笑 )

2009年05月17日

コメント(4)

-

悪巧み?

嫁からキツク言い渡されていることがあります。『もう水槽増やしちゃダメだからね。!!』メイン分岐のリフもNGだそうです。でも、ウチってメインのSPS水槽とちょいインテリアで置いてるφ20×H20の水草水槽しか無いんですよ。アクアリスト(笑)としては質素なもんですよねぇ~・・・・・。で、こないだサンルームを整理したらこんなものが色々と出てきました。 ( ̄ー+ ̄)キラーン

2009年05月11日

コメント(5)

-

水草水槽

今年1月に立ち上げていた水草水槽です。なんとなーく書きそびれていました。φ20×H20の円形水槽(Do Aquaのシリンダ2020)にソイルを敷いて、ADAの『侘び草』という水草の苗が寄せられたものを真ん中にポンと置いただけのレイアウトもクソも無い水槽です。(^^;正月休みヒマだったので海水よりもコストがかからんだろうと思ってリビングのインテリアとしてお手軽に立ち上げたのですが、結局Co2添加やなんかで同じくらいの海水水槽が立ち上げられるくらいのコストがかかったかも。(汗)ま、メタハラなんかは以前サブ水槽用に買っておいたネオビームを使ったり、その他タイマーとかも余ってたものを使ってるので、それでもコストセーブできてますけど。水量5Lの水草水槽なのにかなり豪華な機材となってしまったおかげで水草が育つ育つ。月1回はトリミングしないと水面から草が出てきてボーボーになってしまいます。もちろんトリミング技術、知識なんてありませんのでテキトーに2/3残しくらいで切るのですが2,3週間もすると写真のようになってしまいます。始めは水草だけにしようと思っていたのですが、水景が寂しくて結局魚も入れてしまい・・・。ネオンテトラ×4匹、ダイアモンドネオンテトラ×4匹、レッドホタルテトラ×5匹、オトシンクルス×1匹、アップルスネール×5匹という超過密水槽になってしまいました。(良い子はマネしてはイケマセン (^^;;; )インテリアとしてはそこそこ綺麗だし、手間も1回/月のトリミングと1回/日の餌やりと思いついた時にコップ1、2杯の水換えする以外はほとんどかからないので(RO/DI水を使っているのとオトシン君のおかげでコケ取りは皆無です。)ま、いいっちゃいいんですが、やっぱなんかつまんない。いや、淡水、水草も奥が深いとは思います。こんなしょぼい水槽で淡水、水草の全てが分かったふうな事は言えないという事は十分承知の上なのですが、やっぱり海水、特に珊瑚水槽が一番しっくりときます。自分の場合アクア趣味はいきなり海水から入ったのですが、淡水からやってたらすぐに止めていたんじゃないでしょうかね。『やっぱり珊瑚が好き!』って再認識できただけでもこの水槽を立ち上げた意味がある様な気がします。今のSPS水槽はまだまだ5年、10年、・・・・・と(経済的に許されるなら)ずーっと続けていきたいです。

2009年05月08日

コメント(6)

-

ツツハナガサ・・・何代目?

次回サンルームの詳細を・・・と書きましたが、なんかあんまりココで紹介するほどのネタでもなさそうなので、もうちっとなんていうか「SPS太陽光飼育の利点、欠点」みたいな感じでまとめたほうが良いかな~とか思い、とりあえずサンルームネタは一時保留。ま、いいかげんブログなんでその辺は・・・ねっ。(^^;んじゃ、ネタあんのかというとあんまり無い。(--;とりあえず、超お気に入りのツツハナなんぞの画像でごまかします。ん~む。どうしても写真にうまく取れないですね。このピンク色は。先端付近には蛍光ピンクものってきてるんですが。コイツは今ままでの中でも最高の個体なんで、なんとかず~っと育てていきたいですね。ってかコレだけの為に水槽回してるって言っても過言では無い!(言い切ったよ、おい)病気させないよう気をつけます。はい。

2009年05月06日

コメント(7)

-

サンルーム大掃除

GWにカンクン旅行に行く予定が急遽中止になったのでヒマになってしまいました。(大嘘です。)もともと寝正月ならぬ寝GWの予定だったのですが嫁の機嫌もとらねばならないという訳でサンルームの大掃除をやりました。『サンルーム』って言うと聞こえが良くって『ちょっと遅い休日の朝食をサンルームで』とか『午後のやわらかい日差しの中サンルームでお茶を』とかのイメージですが、実際の生活の場に密着してしまうと『洗濯モノ干し場』とか『物置』とか『駐輪場』とかに化してしまうのが常です。って、はい。全部ウチです。(T_T)スーパーサイヤ人が描かれた息子のパンツを背景にブルーフェイスとかキンギョハナダイとかが泳いでいるのがウチの水槽な訳ですね。(^^;まず、屋根を洗って。 って、水洗いだけでは全然汚れが落ちません。施工から4年半、一度も洗ってないからねぇ~。(--;ま、少し光が和らいでいたほうがサンゴに良いかもということで適当に切り上げ。物置、駐輪場と化していたサンルーム内の雑多なものを一度外に全部出して。せっせと床掃除。床は大判のタイルを使ってますが、これが正解。掃除の時には水で簡単に流すだけ。水槽の水漏れも気にしなくて良いし、メンテもほぼ必要無し。フローリングやウッドデッキではこうはいきません。で、床が乾いてから出したモノを整理しながら最小限のモノだけをサンルームに戻しました。ん~?なんかまだ生活感プンプンですね。(^^;ま、綺麗にはなったから良しと。嫁も気持ちよく洗濯が干せるでしょう。(笑)せっかく掃除して綺麗になったのでサンルームの写真をあちこち撮ってみました。その紹介は次回に。

2009年04月29日

コメント(5)

-

リンク追加 『SNOW & SEA』(トビウゴさん)

久しぶりのリンク追加です。関西のスノーボーダーアクアリスト、トビウゴさんのブログです。900×450×450の綺麗なSPSタンクをメインにサブでオオバナ水槽をキープされています。(オレンジのオオバナが素敵です。)機材もバッチリですが、自作も素晴らしい。アクリル工作の仕上りはプロはだし。不器用な私にはうらやましい限りです。ご家族の話題も多くほのぼのとしたブログですね。チビウゴちゃん(娘さん)が可愛いぞ。元ヘタレスノーボーダーの私には『SNOW』の方の話題も気になります。ああパウダー滑りたい。(トオイ目)

2009年04月28日

コメント(1)

-

お気に入り 2品

最近、一番色が揚がってお気に入りのサンゴは・・・。デュソロウィらしいのですが良くわかりません。ま、とにかく深場ものです。投入時はこんないまいち茶色っぽかったのですが。↓水深45cmで太陽光を浴びて深場モノの色が揚がるって・・・不思議ですね。ウチの水槽では鼻から深場ものはダメだろうと思っていたのですが、ブリードなんで試しにと思って入れてみました。ポリプのグリーンが蛍光色になってきて、ピグメーションにパープルがのってとても綺麗になりました。深場モノにハマリそうです。入れるとこがありませんが・・・。orz魚ではコレ。 ↓単なるブリードカクレのバンド乱れ? バンド消失なんてそう珍しくないですね。でもコイツの反対側は・・・。まん丸バンド(笑) カワイイでしょ!ウチでは『日の丸ニモ』って言われてます。って、赤白反対やないかい!(^^;ホムセンのブリードカクレの水槽の中で1匹だけ見つけて、アルバイトのお兄ちゃんにガンバッて捕まえてもらいましたよ。『これ海水魚ですけど大丈夫ですか?』とか言われて。『はあ、まあ、多分大丈夫と思います。』とか言って。(笑)先住のカクレペアとの混泳もなんとかクリアして、ウチの水槽ではアイドルになってます。

2009年04月10日

コメント(2)

-

ドライリアクター メンテ

ドライ(Ca)リアクターのメディアが減ってしまっていたので掃除と補充を行いました。あうっ。 コケもついて汚なっ! メディアは側面にへばりついているだけで中央部は溶けてしまって空洞です。底部に泥状の溶け残りメディアと共に数センチ残っているだけ。(汗)中身を全部捨て、カリフォルニアクラッシュドコーラルとコラレンの中目を8:2位でMIXして補充。ところで、上の写真の左側に有るのはPHコントローラーのプローブです。ウチのドライリアクターはPHコントローラーで制御しています。こんな感じ ↓ (清掃前の写真で汚くてすんません。m(__)m )ちょっと分かりにくいですかね。左のパスタケースがドライリアクター本体。右の同じパスタケースがセカンドステージです。この間の経路にPHコントローラーのプローブをかましています。PH6.0以上でCo2の電磁バルブが開く設定にしてあります。能力が低いのでチョット強めの設定です。これでセカンドステージのメディアも結構溶けます。セカンドステージには下から通水して上から排水しています。若干詰まりに有効かなと思って。以前から使用していたKNOPのリアクターも併用しています。こちらはPHコントローラー無し。Co2は1本のミドボンから分岐してます。以前、この分岐がうまくいかなかったのですが写真右上のデュアルのスピコンを使ってからは一方のCo2の流量が他方に影響せずにうまく分岐できています。しかし、Caリアクターにこれだけのスペースを使っている水槽もめずらしいでしょうね。(笑)しかも、これだけやっても能力不足で目標KH6~8をキープするのにバッファー剤のお世話になっています。orzセカンドステージ付きドライリアクターをPHコントローラーで制御するシステムは非常に楽ですので、アイデアは悪くないと思っています。GWにはなんとか時間を作って、このシステムの容量アップバージョンを製作したいですね。

2009年04月07日

コメント(3)

-

春の光

今日は水換え100L、PH洗浄、Caリアクタ清掃とメディア補充と久しぶりにゆっくりと水槽メンテが出来た一日でした。水槽面も丹念に磨き、春の光を浴びて綺麗になった水槽を一服しながらぼーっと眺める。サンルーム水槽の至福の季節です。今年も花見に行けなかったけど、珊瑚の山の中の桜で満足。

2009年04月05日

コメント(2)

-

リン酸除去実験・・・失敗?

最近一部の先進的アクアリストの先輩方が新たなる水槽維持システムの確立に向けて動いています。そのシステムとは・・・・・・。え~っと、まあ、あれだな。 詳しく書くとなんなんで簡単に言うと『水槽の中にバクテリアの餌になるモンをぶち込んでリン酸とかの栄養塩をそのバクテリアに取り込ませてそのバクテリア数をコントロールする事で主にリン酸とかの栄養塩を減らしてSPSとかに良い環境にしましょう。』って事です。って、実は仕組みとかよーわかって無いんで質問はしないで下さいね。(^^;で、まあお遊び程度でわたしも実験してみたわけです。まず、飼育水のリン酸濃度を測定。0.1ppm弱ってとこでしょうか?いつもは0.1ppm強くらいの色なので自作フォスフェイトリアクターを設置してから若干下がり気味のようです。んで、バケツに飼育水を約1Lほど取ってぶち込んだモノは・・・『本みりん』!え~っと、リン酸を除去する酢酸菌の種と水素供与体ということなんですが・・・・。そっから先は聞かんでください。(^^;エアレーションして約5ccを投入。実はこの量は多すぎです。超過剰添加みたいです。投入後に気がつきましたがまあ興味半分の実験なのでこのまま続けることにしました。(^^;で、約24時間後にバケツの飼育水のリン酸塩を測定しました。狩人さんの実験では24時間で飼育水が白濁してたそうですが、私の場合は透明のまま。バケツをサンルームに置いたままだったので水温が低く酢酸菌が繁殖してないのかもしれません。ま、とりあえず測定しました。結果は・・・・・・・・・・・・・・・。ぎゃ~~~!!! 真っ青!!!1ppmを超えているようです。なんでリン酸が10倍にも増えてるんでしょう???一応バケツは念入りに洗ったのですが・・・・?みりんにリン酸が含まれていて、バクテリアが繁殖しないのでそのままみりんのリン酸が検出された?みりんの投入が多すぎたし。とりあえず、このまま経過を見守りたいと思いますが、どなたかこの現象説明してくださ~い。(^^;;;

2009年03月07日

コメント(4)

全94件 (94件中 1-50件目)

-

-

- 水系ペットのお話

- さくら学校とさくら幼稚園

- (2025-11-14 09:00:06)

-

-

-

- ダックス・大好きな人!

- N-BOXやぞ!

- (2025-11-15 07:00:07)

-

-

-

- うさ飼いさん集まろ~

- コナモ (U^ω^U)7歳3か月 YOUTUBE動…

- (2024-11-14 15:13:45)

-