テーマ: 美術館・展覧会・ギャラリー(8875)

カテゴリ: アート

浮世絵の歴史(美術出版社)がある。

浮世絵の歴史

この本の第9章「現代の浮世絵をめざして―創作版画と

新版画の運動」をそっくりそのまま、展覧会と仕立てた

内容であった。

大正から昭和初期に、版元、絵師、彫師、摺師の分業で、

江戸の浮世絵のような版画を再興したものが、大正新

版画である。やがて、版画が美術品として認められ、

個人版画家が登場し、浮世絵は完全に終わっていく。

であり、時代のあだ花だったのかもしれない。

川瀬巴水の版画は、かつて何回か展覧会が開かれており、

伊藤深水はそのビッグネームで関連した版画作品を見た

ことがあったが、他の画家のものは、前述の本のカット

でしか見たことがなく、今回、目の当たりにして見る

ことができ、個人的には大満足であった。

展覧会の内容はいつもお世話になっている、 弐代目・

青い日記帳 にてさっそく報告されている。

的確な紹介記事は大変参考になる。

私は、ヘレン・ハイド、フリッツ・カペラり、チャールズ・

バーレット、エリザべス・キースなどの外国人作家の

いつの時代にも日本ファンの外国人は多く、なおかつ

それが高じて日本に住んで日本の伝統芸術で活動する

アーティストも多い。そんな人たちの作品から、日本を

再発見することができる。今回もヘレン・ハイドの

「田園」に描かれた母子の姿に感激した。

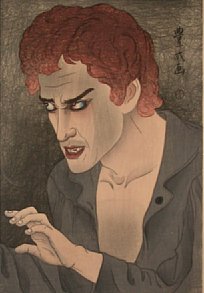

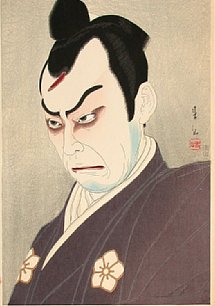

役者絵の素晴らしさである。耕花のの「梨園の華 十三世

守田勘弥のジャン・バルジャン」や春仙の「春仙似顔集

初代中村吉右衛門の馬盥の光秀」などこの時代特有の

鬼気迫る迫力である。

ただ、やはり江戸の浮世絵とは何かが違うのである。

ずっとそれを考えながら眺めていた。しかし、江戸の

浮世絵だって師宣のころと広重の頃の作品は、まったく

異なる。だったら、時代の差など関係ないのか・・・

このあたりをすっきり解明するのが今の課題である。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[アート] カテゴリの最新記事

-

記録をひらく 記憶をつむぐ 東京国立… 2025年09月11日

-

藤田嗣治 絵画と写真 東京ステーショ… 2025年08月24日

-

追想/未来 千葉市美術館と現代美術 … 2025年08月24日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.