全1450件 (1450件中 1-50件目)

-

10月の読書

10月の読書メーター読んだ本の数:13読んだページ数:3111ナイス数:202みだら英泉 (河出文庫 み 29-2)の感想英泉の3人の妹たちの生きざまはすごかった。江戸の昔に首つりごっこもあったのですね。英泉の人柄が、その退廃的な絵のように描かれていてとてもしっくりときた。読了日:10月01日 著者:皆川 博子父と暮せば (新潮文庫)の感想こんなに薄い書物で、こんなに心が震えるなんて。芝居も観たい。読了日:10月03日 著者:井上 ひさし夜の道標 (単行本)の感想当たり屋に使われた小学生が救われたのはよかった。でも関係者のその後はどうなったのかが気になるし、殺人の動機がいまひとつしっくりこないのが残念。読了日:10月05日 著者:芦沢 央早朝始発の殺風景の感想こちらも高校生が日常の謎を解き明かすという類の短編集。変に理屈っぽくなくてさらっと読めて楽しい。しかし全治8か月の重傷ってのは半端じゃ無い!読了日:10月08日 著者:青崎 有吾井浦新の美術探検 東京国立博物館の巻の感想確かに10年前の東博はこのように静けさ溢れるところだったなぁ。今はインバウンドで激混みです。トーハク愛を感じて嬉しいです。読了日:10月11日 著者:井浦 新未来の国宝・MY国宝の感想万博、太陽の塔。切手少年。つげ義春のねじ式。まさに同年代の山下先生の本に、親近感がわきます。赤瀬川原平さんのエピソード、辻先生とのやり取りなどのこぼれ話も面白く読めました。若冲も国宝になり、この本の予言もどんどん当たっていくことでしょう。明治時代初の国宝は何か楽しみです。読了日:10月15日 著者:山下 裕二とんぼの本 こんなに面白い東京国立博物館の感想2005年と20年前の本ではあり、若干、現在の状況と異なる点はあるが、紹介されている名品の数々は20年の時の流れなど、ほんの一瞬にしか過ぎないと感じる。まだまだ未見のものも多いので、出会えるのが楽しみ。写真は美しい。読了日:10月17日 著者:あの日、君は何をした (小学館文庫 ま 23-1)の感想読書中、ずっと疑問に思ったことは、なるほどそういうことだったのかとすっかりと解消。愛情は狂気に変わる。登場人物が今後どのように生きていくのかが気になった。この警察官バディは続編があるようなので楽しみ。読了日:10月20日 著者:まさき としか目には目をの感想少年犯罪、少年法、罪とは、贖罪とは、残された被害者や加害者の家族の問題などなど、いろいろ考えさせられる物語。読んでいて、登場人物の背景をそれぞれ思い出すのにちょっと苦労した。読了日:10月22日 著者:新川 帆立酒亭DARKNESSの感想ホラー短編集というより、不思議なエッセイ集というような味わいだった。「黒の欠片」で色の存在について語られていて、自分が見ている色と他人が見ているその色は同じかどうか分からない、色は相対的なものという。これはいつも自分が疑問に感じていることで共感した。おまけの「ムーン・リヴァー」の謎解きがステキだった。読了日:10月24日 著者:恩田 陸日本美術の底力: 「縄文×弥生」で解き明かす (NHK出版新書 619)の感想日本美術を縄文と弥生の二つの文化から説明してしまう荒唐無稽な面白さ。なるほどと思えることが多くありました。牧野邦夫という画家は知らなかったので、実物を見たい。先生、10月の第二日曜日に紅葉の京都を訪ねることは不可能ですよ!(P139)読了日:10月25日 著者:山下 裕二ポルターガイストの囚人の感想ホラーとしてよりもミステリとして楽しんだ。発生する怪異現象についても分かりやすく説明されており、すっきりとしました。ストーリー展開もミステリの王道。前作も読まねば!読了日:10月28日 著者:上條 一輝昭和歌謡イイネ!の感想昭和歌謡、特に60・70年代のヒット曲の中の蘊蓄が楽しかった。ウルトラセブンの歌で尾崎紀世彦の声が聞けたなんて!ほぼ同世代の横山剣、自分も小6の時の修学旅行先が日光の田母沢会館だったのでびっくりでした。読了日:10月30日 著者:横山 剣読書メーター

2025年11月01日

コメント(0)

-

9月の読書

9月の読書メーター読んだ本の数:14読んだページ数:4647ナイス数:199定年後に見たい映画130本 (1006;1006) (平凡社新書 1006)の感想自分は映画好きだと思っていたが、本書には見たことのない映画が多くて愕然とした。SW・スタートレック・インディージョーンズ、ミッションインポッシブル・・・など紹介されてないからね。その分、これからの楽しみが増えて良し。読了日:09月01日 著者:勢古 浩爾六番目の小夜子 (新潮文庫)の感想再読。恩田陸を初めて読んだのが「夜のピクニック」が本屋大賞を取ったときだから20年前か。そしてそのあとすぐに「六番目の小夜子」を読んだと思ったのだが、記憶がない。高校生たちのこのようなもやもやした雰囲気は好き。ミステリータッチの青春小説というジャンルかなぁ。確かに???の要素が多いところも恩田陸の原点。読了日:09月02日 著者:恩田 陸広重TOKYO 名所江戸百景の感想初めはブルーに惹かれ、次に赤に心打たれ、緑に目を見張り、そして白に癒された。さまざまなぼかしも最高!原コレクション、是非とも現物を見たいものです。良書。読了日:09月02日 著者:小池 満紀子,池田 芙美犯罪小説家 (双葉文庫)の感想一見、関係のなさそうなことが最後につながるどんでん返しのミステリとしては、なかなか面白かったが、自殺サイトの話や登場人物の言動にイラついた。読了日:09月08日 著者:雫井 脩介13月のカレンダーの感想先日、国立東京近代美術館で「記録をひらく 記憶をつむぐ展」に行って、市民が原爆投下後の広島を回想して描いた多くの絵を見て言葉を失った。そしてすぐこの物語を読んで、またまた絶句。ファンタジーがこの悲惨さを中和してくれてホッとした。読了日:09月10日 著者:宇佐美 まことしずかな日々 (講談社文庫 や 58-2)の感想子どもの頃のさまざまな思い出がフラッシュバックした。ほとんど負の思い出ばかり。なんてイヤな子どもだったのかと落ち込んでしまう。それでも小学生の頃の夏休みは大好きだったなぁ。読了日:09月12日 著者:椰月 美智子そして、警官は奔る (講談社文庫 た 101-3)の感想登場人物のキャラも立っていて楽しいが、法や正義のあり方を問う思い主題の割にはあまりドラマチックな展開ではなかったのが残念。もう少しコンパクトにまとめてもらえればまだよかった。読了日:09月16日 著者:日明 恩大江戸春画ウォーズ UTAMARO伝 (新潮文庫 や 90-1)の感想すでに亡くなっている著者だが、あのアニメを手掛けていた人物だったとは!また30年の時を経て、浮世絵ブームのこの時期に出版されるとは何という偶然!18世紀末の江戸時代を舞台にした荒唐無稽の18禁のファンタジー。べらぼうに面白かった。読了日:09月21日 著者:山本 暎一営繕かるかや怪異譚 その肆の感想家に纏わる怪異。自分に何の落ち度もなくても、巻き込まれてしまう怖さ。ただ営繕屋・尾端の登場後、怪異は解消されたのかどうか、はっきりしなくて、もやもや感が残る。読了日:09月23日 著者:小野 不由美カラー版-西洋絵画のお約束-謎を解く50のキーワード (中公新書ラクレ 822)の感想絵は見て感じるだけでなく、その意味を知ることによって、より楽しくなります。絵画の文法の必要性がよく分かりました。虫眼鏡を使いながら収録された絵画を眺めました。読了日:09月25日 著者:中野 京子宮田珠己の楽しい建築鑑賞の感想とにかく世の中にあるものはすべて、趣味の対象になるのですねぇ。ここに登場する趣味人の思い入れには頭が下がるし、学ぶところも多い。街歩きのネタになる話が満載。「テラゾー」ってはじめて知ったのは大収穫だった。読了日:09月26日 著者:宮田 珠己もっと知りたい歌川広重 改訂版 (アート・ビギナーズ・コレクション)の感想広重は実際に東海道を下ったことがあるのか否か。最近、下ったらしいという資料が出て来たそう。広重の遠近法を駆使した風景画が好き。読了日:09月27日 著者:内藤正人影の中の影 (新潮文庫)の感想国際的謀略、そしてド派手なアクション、浪花節的お涙頂戴、しかし面白くて一気読み。読了日:09月28日 著者:月村 了衛藤森照信×山口 晃 探検! 東京国立博物館の感想黒田記念館の設計者岡田信一郎は、日本一の美人芸者と結婚していたとは初めて知りました。ゆるりと東博を楽しむ入門書でした。読了日:09月29日 著者:藤森照信,山口 晃読書メーター

2025年10月01日

コメント(0)

-

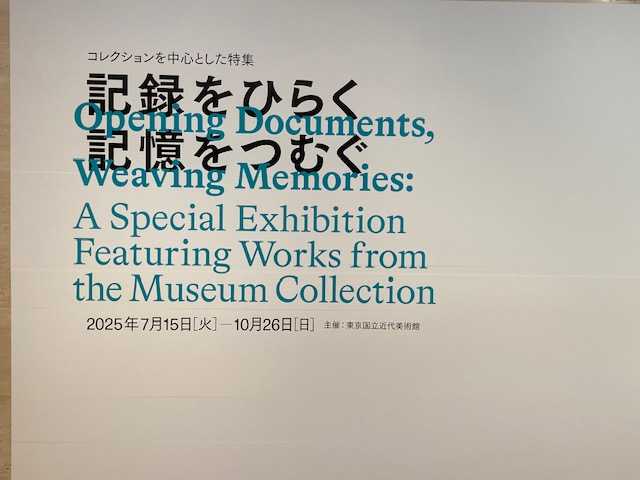

記録をひらく 記憶をつむぐ 東京国立近代美術館

戦後80年、「美術が戦争をどう伝えてきたか?」ということをテーマに企画された展覧会。チラシもポスターも作らずひっそりと公開されている特別展。 普段、東近美の戦争画のコーナーで見慣れている藤田嗣治などのアメリカからの無期限貸与の作品を中心に当時のポスターなどの周辺資料も多数あり、見ごたえがありました。 第2章 アジアへの/からのまなざし一見戦争とは無関係のような作品をあらためて時代の文脈の中で見直す必要があると紹介されていました。福沢一郎の「牛」は、満州の大地が舞台となっていたことははじめて知った。ピンクの大地にたたずむ牛はボロボロ。満州の現実を批判したものだそう。梅原龍三郎の「北京秋天」は、印象派風の明るい空が大好きだったのだが、描かれた時代を考えると単純に美しさだけに浸っていられないのですね。 第3章 戦場のスペクタクル山口蓬春の「香港島最後の総攻撃図」このブルーはとても美しい。市街地に上がる炎も美しい。このように美しく描くことで戦争は美化されてしまうのです。第4章 神話の生成藤田嗣治の「アッツ島玉砕」。この絵の前に賽銭箱を置いて実際に藤田自身が立って、お金を入れてくれた人に対して、お辞儀をしたとのこと。今度は絵画の目的が仇討や追悼になってきている。 第7章 よみがえる過去との対話この章のほとんどは広島平和記念資料館が1974年に一般から収集した原爆の絵。これらの絵が、今回の展覧会でいちばん衝撃的だった。そこに描かれている文字を読みながら、涙が溢れてきました。 あの時代、アートも大きなうねりの中では、個人の自由も飲みこまれ、美も芸術も戦争に協力せねばならなかったという本末転倒の凄まじい状況だったということに思いを馳せ、現在の平和の尊さを深く感じました。(8/27)

2025年09月11日

コメント(0)

-

8月の読書

8月の読書メーター読んだ本の数:11読んだページ数:4124ナイス数:217怪異ー百モノ語ー 僕が君に語りたい百の怖い話 (MPエンタテイメント)の感想図書館からご予約本が届きましたと、メールが来たのですが、なぜこの本を読もうと思ったのかまったく記憶がありません。それでも、ダラダラと読んでしまったらこのラスト。まぁ100話も読み終えたことに満足。読了日:08月03日 著者:椎葉 伊作日本美術史不案内の感想百物語以上の150篇のエッセイ。日本美術にかかわるものから映画、世相、政権批判まで幅広く、小気味よい。今後の読書案内にもなった。閉館前の出光美術館で「鳥獣花木図」をありがたく見てしまったのが悔やまれる。読了日:08月05日 著者:佐藤 康宏まんが日本美術史〈3〉明治現代の美術 (アートコミック)の感想30年前に出された本ですが、とても分かりやすいのにびっくり。勉強になりました。中学生までの漢字しか使ってなく、さらにすべてにふり仮名までつけてあります!しかし、抽象的、概念的な言葉が多く、これを理解できる小中学生がいるのかは疑問。読了日:08月07日 著者:中島 純司普天を我が手に 第一部の感想昭和元年に生まれた4人の男女。昭和が終わった年には64歳。今の自分よりも若い。ああ、自分は戦後の良き時代に生まれ育ってよかった。そんなことをふと思う。昭和元年から真珠湾攻撃まで、テンポよく読んだが、その行間にあったであろうことを思うと胸がふさがれる感じがした。読了日:08月12日 著者:奥田 英朗ロードムービー (講談社文庫 つ 28-11)の感想辻村制覇と積読本解消を目指して。「冷たい校舎の時は止まる」のスピンオフということだが、残念ながら登場人物はさっぱり忘れていて心当たりがなかった。が、特に表題作の小学生の家出の話はホントにロードムービーっぽくって良かった。どんでん返しもあるし。読了日:08月15日 著者:辻村 深月Nの逸脱 (一般書)の感想直木賞候補作ということで読んだ初読みの作家。「場違いな客」と「占い師B」はダークな世界観が日常の裏に潜んでいる感じでよかったが、「スタンドプレイ」は障害者差別の要素が絡んでいて読むのが辛かった。読了日:08月16日 著者:夏木 志朋アナベル・リイ (角川ホラー文庫)の感想例えば季節の移り変わりや登場人物の心境、そして幽霊の出る状況なども、緻密に、そしてしっとりと描かれる文章に引きづりこまれる。やはり昭和の時代の作家だなぁ。猛暑の夏にはぴったりのゴーストストーリー。読了日:08月18日 著者:小池 真理子キャラ絵で学ぶ! 江戸の暮らしと文化図鑑の感想小学生向けの江戸時代入門書。でも大人が読んでも大変参考になる。春画→「エッチな浮世絵、小学生は見ちゃダメ!」の説明には笑える。「男性がお金を払い、女性とおつきあいをする場所、それが遊郭です。」なるほど!読了日:08月20日 著者:広重ぶるう (新潮文庫 か 79-10)の感想北斎や歌麿など、多くの浮世絵師がいるけれども、それぞれが活躍した年代とか、他の絵師とどう関わっていたのか、どう影響を受けているのかとかなどよく理解していなかったので、この本は大変参考になった。版元と絵師の関係などもよく分かった。名所江戸百景は、安政大地震で荒廃した江戸の町民に自信を与えようと出版したとのこと。江戸っ子広重の心意気を感じます。読了日:08月23日 著者:梶 よう子中庭の出来事 (新潮文庫)の感想恩田陸コンプリートを目指すために何とか読了。しかし複雑な構造が理解できず。もやもや感だけが残ってしまった。読了日:08月27日 著者:恩田 陸日本の不思議な建物101の感想ほぼ東京都内と近郊の建築だけなんで、「日本」と広げて謳っていいのだろうか?1932年の奥野ビルから、2015年のキュープラザ原宿まで。普段よく歩く場所の上部がこうなっていたのかなど発見があって楽しかった。でも写真が今ひとつ、美しくないのが残念。読了日:08月27日 著者:加藤 純読書メーター

2025年09月01日

コメント(0)

-

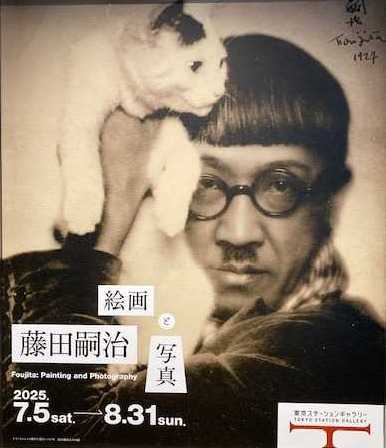

藤田嗣治 絵画と写真 東京ステーションギャラリー

4月にSOMPO美術館で「七つの情熱」という切り口で、たんまりと藤田の絵を見てきたばかりなので、写真が中心というこちらはどうかなぁと思っていたのですが、絵画も多くて、楽しめました。 あのおかっぱ頭の独自のポートレート写真は、自画像とともに藤田の「イメージ戦略」だったとのこと。なるほどなぁと感心しました。そういえば、同時代に活躍した他の画家って、名前はそこそこ知っていますが、どんな顔をしているのか、さっぱり分かりませんからね。佐伯祐三の顔がちょっと思い浮かぶくらいです。 藤田が撮影した東京藝大所蔵の写真スライドが、バシャバシャと投影されていました。このひとは写真家だったのかと思うほど大量の写真が残されているのですね。 とにかくお気に入りは、写真ではなく、ランス美術館蔵の「フルール河岸(ノートル=ダム)」です。パリのこういう街並みにはグッときてしまいます。

2025年08月24日

コメント(0)

-

追想/未来 千葉市美術館と現代美術 千葉市美術館

千葉市美術館の開館30周年を記念した展覧会。これまで収集した現代美術のコレクションのうち、約180点を展示する。 とにかく草間彌生などのビッグネームの作家の作品から、これって誰?これって何?という作品まで盛りだくさん。ごった煮みたいな感じがして、それはそれで面白かったです。 ちょうど今、東京都現代美術館の常設展でもコレクション展をやっていて、同じような切り口で展示されてます。こちらも、開館30周年記念ということで、ちょうど同じ時期に作られた美術館だったのですね。 作家のキャプションを読むといろいろと背景とかが分かるのですが、勉強しようモードで読んでいたら、どっと疲れました。 私の好きな、白髪一雄の足で描いたコテコテの水滸伝シリーズの作品から始まって、いい感じ!と思ったら、白髪の作品は一点しかなくて残念。 草間彌生は一部屋分広く使って、絵画もたくさん展示されており、一応、見応えはありました。あとは中西夏之や河原温の作品も多かったですが、私はあまり好きではありません。いまだに河原の日付の作品は何がいいんだかさっぱり分かりません。 須田悦弘やNerholの作品が1点づつ、杉本博司の海景シリーズや本城直季のジオラマのような写真が数点づつ展示されてました。とにかく展示のコンセプトについて、担当学芸員に聞いてみたい感じがしました。そういえば、宮島達男の作品は無かったしね。これで、1,500円払うのだったら、東近美やMOTの常設展の方がよっぽど安くていいなぁと思いました。(8/22)

2025年08月24日

コメント(0)

-

没後50年 高島野十郎展 千葉県立美術館

高島野十郎の展覧会をはじめて見たのは、ちょうど今から20年前の三鷹市美術ギャラリーでの展覧会でした。あの時は、テレビ東京の「美の巨人たち」ではじめてこの画家を知って、何が何でも見に行こうと決意したのでした。展示室の一角に蝋燭の絵画だけを何枚も集めていて、そこでは、暗闇の中に本当の蠟燭の火が灯っているように感じたことを今でも覚えています。その後、最後は野十郎の展覧会が、近隣であるたびに出かけています。今回は、出品目録を見ると総数171点。過去最大規模の回顧展ということで、確かにあの広い千葉県立美術館の空間をゆったりと使った贅沢な展覧会となっていました。(野十郎に関連した他の画家の作品もありました) 晩年は柏市で過したという野十郎。中央画壇とは一線を画し、死後に有名になった孤高の画家というとやはり、千葉に関係する田中一村を思い浮かべます。どちらの画家も、その精密な描写に度肝を抜かれます。 お月様の絵も、静物画も、自画像も迫力のある絵ばかりで圧倒されましたが、今回のお気に入りは「カンナとコスモス」の風景画です。遠景の海と山を背景に咲き誇る花々の力強さに心打たれました。ゴッホにインスパイアされたであろうこの向日葵にも、引き込まれました。背景のうねうねにしろ、磁場が混乱し、絵の中に取り込まれそうに感じました。そうそう、子どもの頃は秋になるとあちこちで見かけたからすうり、今では、まったく見かけなくなったことに気づきました。(8/8)

2025年08月10日

コメント(0)

-

ルノワール×セザンヌ 三菱一号館美術館

ルノワールとセザンヌとの親交があったということで、オランジュリー美術館 とオルセー美術館 から似たテーマの作品を持ってきて、並べた展覧会。 まぁ、中身は特に目新しいものではないけれども、二人の巨匠の優れた作品を見ることができ、それはそれで嬉しいものです。 風景画はセザンヌの「赤い岩」がいい。前面に大きく赤い岩を配する広重風の場面構成に、リズム感のある枝葉の緑のタッチ、心地よいです。人物画はやはりルノワール。その生き生きとした姿にすんなりと引き込まれます。静物画はセザンヌもルノワールのどちらも好きです。セザンヌの「花と果物」の画面構成と色彩なんか素晴らしいなと眺めていました。ところが、これは、もともと一枚の絵だったものがいくつかに切り分けられたものの一部だということで、何だぁと思いました。対してルノワールの「いちご」は、みずみずしくて、見るからにおいしそうです。花々の絵も、やはりルノワール。セザンヌの描く花々よりもより暖かさを感じました。

2025年08月09日

コメント(0)

-

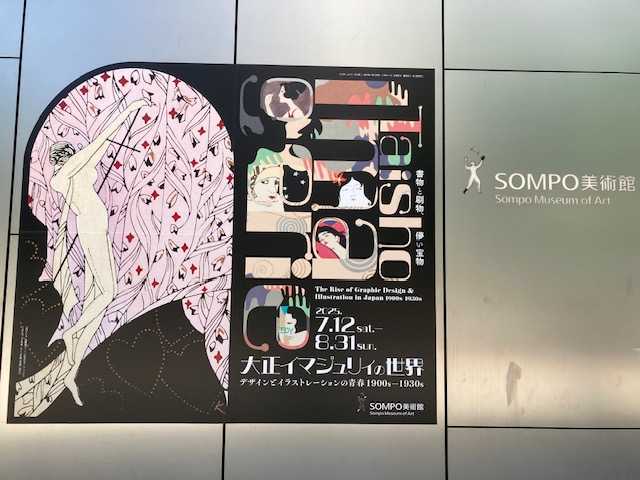

大正イマジュリィの世界 SOMPO美術館

チラシを眺めた際には、本の装丁とかイラストばかりなもので、あまり興味を覚える展覧会ではありませんでした。たまたま新宿まで出かける用があったので、ついでのつもりで見たら、実はこれがとても素敵な展覧会でした。 そもそも「イマジュリィ」という言葉が「絵・ポスター・絵はがき・広告・漫画・写真など大衆的な図像の総称として用いられている言葉」だということを知りませんでした。 明治の終わりから大正時代、昭和のはじめの大正デモクラシーの時代に、ビジュアルの世界を印刷物という媒介を通して、人々の心に訴えかけた画家を取り上げています。 黒田清輝がパリから持ち帰ったミュシャのポスターなどアール・ヌーヴォーがきっかけとなって起こったムーブメント。弟子の藤島武二の描く明星の表紙絵がそれを象徴しています。 その後、杉浦非水や橋口五葉、そして竹久夢二などが爆発的に売れ、時代をけん引していく様子がよく分かります。 とにかく、人々が安価に美しい絵やそれが描かれている本を所有できること、それは多色石版印刷技法の発展による大量印刷ができるようになったことが大きいのですが、小村雪岱は木版にこだわって独特の作品を生み出しました。自由民権運動の弾圧によって行き場を失ったエネルギーが芸術に向かったとパンフレットに書かれていましたが、自由や個性が大切にされ、花開いた大正時代の熱気が、ひしひしと伝わってくる展覧会でした。(8/2)

2025年08月06日

コメント(0)

-

7月の読書

7月の読書メーター読んだ本の数:8読んだページ数:2556ナイス数:185秘仏の扉の感想読み応えがありました。岡倉天心が東京美術学校を追われた理由がやっと詳細にわかりました。フェロノサなど名前しか知らなかった人々の人となりが分かり、急に親近感がわきました。読了日:07月02日 著者:永井 紗耶子終りなき夜に生れつく (文春文庫 お 42-6)の感想「夜の底は柔らかな幻」を読んでいないので、登場人物の背景はよく分からなかったが、著者得意の異能力者モノの作品を楽しめた。読了日:07月06日 著者:恩田 陸まぐさ桶の犬 (文春文庫 わ 10-7)の感想登場人物の人間関係に混乱しながらも、何とか読了。とにかく不運続きの葉村晶。愚痴りながらも目的に食らいつく探偵魂がステキ。「まぐさ桶の犬」という言葉の意味をはじめて知りました。読了日:07月12日 著者:若竹 七海商う狼 (新潮文庫 な 107-2)の感想大河「べらぼう」の蔦屋重三郎を連想しながら読了。史実にある程度忠実だったのかもしれないが、フィクションでもいいからもっと三つ葉葵の権力と敢然と戦う様を読みたかった。読了日:07月19日 著者:永井 紗耶子成瀬は天下を取りにいくの感想やっと図書館からの順番が回ってきました。当地でもパルコ、イトーヨーカドーと相次ぐ大型店舗の閉店が続いているので、大いに共感できました。主人公の根性に脱帽。読了日:07月20日 著者:宮島 未奈博物館の誕生: 町田久成と東京帝室博物館 (岩波新書 新赤版 953)の感想幕末、大英博物館を見学し、日本初の博物館を作るため力を尽くした町田久成。政争の道具となったり、他の博物館と資料の押し付け合いがあったり、いろいろ興味深い内容だった。東博本館脇の町田久成像を見る目が変わった。読了日:07月24日 著者:関 秀夫大奥づとめ: よろずおつとめ申し候 (新潮文庫 な 107-1)の感想東博の大奥展を見て、さっそく読んでみました。大奥の世界の出世争いも激烈なんですね。でもこの本はドロドロではなく爽やかでした。読了日:07月29日 著者:永井 紗耶子少女は卒業しない (集英社文庫)の感想卒業と聞くといつも胸がキュンとなる。この作品はそんなキュンとした薄い膜がずっと心を覆っているような感じで読んだ。でも、その膜は胸の中の熱い激情を破れないように押さえ込んで、心静かに読ませてくれた。読了日:07月30日 著者:朝井 リョウ読書メーター

2025年08月03日

コメント(0)

-

6月の読書

6月の読書メーター読んだ本の数:8読んだページ数:3560ナイス数:172檜垣澤家の炎上 (新潮文庫 な 112-1)の感想この表紙の絵。この本の内容をうまく表しているなぁ。妾腹の子である主人公が本宅に引き取られ、たくましく生き延びていく姿を描く大作。人間関係のドロドロさの中でうまく立ち回る主人公に拍手。続編もあればいいなぁ。読了日:06月07日 著者:永嶋 恵美国宝 (上) 青春篇 (朝日文庫)の感想朝日新聞連載の小説。上巻終了のちょうどこの辺りで新聞を変えてしまったので、再読。二人の運命や如何に。読了日:06月09日 著者:吉田 修一俺たちの箱根駅伝 上の感想駅伝の学生連合にテーマを持ってきた。選手以外でも駅伝にかかわる組織としてメディアを持ってきたのにも納得。組織内の人間関係、権謀術数など描かせたら筆者の独壇場。下巻にスカッとさせられたい。読了日:06月11日 著者:池井戸 潤俺たちの箱根駅伝 下の感想いよいよ箱根駅伝本番。臨場感溢れる描写で駅伝コースのそれぞれの光景が目に浮かびました。それにしても甲斐監督の声かけ、凄過ぎ!読了日:06月12日 著者:池井戸 潤国宝 (下) 花道篇 (朝日文庫)の感想芸って何だろう。極めるってどういうことだろうと考えさせられました。壮絶な物語でした。読了日:06月16日 著者:吉田 修一球体の蛇 (角川文庫)の感想高揚した毎日に疲れて、ちょっと欝々とした気分に浸りたいときにはぴったりの物語。スカッとはしないけれども、なぜか読まされてしまう道尾作品。読了日:06月19日 著者:道尾 秀介護られなかった者たちへ (宝島社文庫)の感想生活保護、震災とシリアスなテーマのもとに進むミステリ。どんでん返しもあり、読み応えもあったが、今の社会の歪みがすっきりと解決しない。読了日:06月26日 著者:中山七里笑うハーレキン (中公文庫 み 48-1)の感想ホームレス家具職人とホームレス仲間の人情劇。大どんでん返しですっきりという作品でもなく、意味不明の登場人物もいたが、読後感はまぁ良し。読了日:06月29日 著者:道尾 秀介読書メーター

2025年07月06日

コメント(0)

-

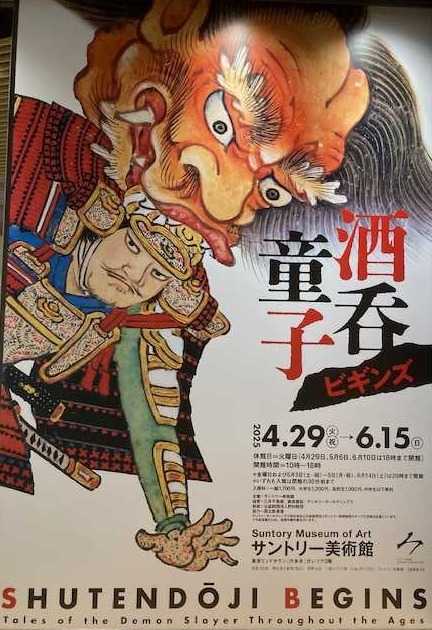

酒呑童子ビギンズ サントリー美術館

解体修理を終えた重要文化財・狩野元信筆「酒伝童子絵巻」見ごたえがありました。 さすが修復を終えただけあって、絵巻の美しさには圧倒されました。そして最も興味深かったのは、源頼光たちが鬼の居城で、正体を見破られないように、鬼と一緒に人肉を食する場面や物語の白眉の鬼退治の場面など。スプラッター映画を見るような血生臭さにあふれている割には、どことなくユーモラスでもありました。 酒呑童子ビギンズとあるように、酒呑童子の来歴を描いた住吉廣行筆「酒呑童子絵巻」も面白い。スサノオノミコトによって退治されたヤマタノオロチの亡魂が、伊吹山に飛んで伊吹明神となり、その息子として生まれたのが酒呑童子だという。せっかく最澄のもとで修業をしまじめに過ごしていたのにお酒で失敗して酒呑童子という鬼になってしまった哀れさを感じます。 今回、東博の伝狩野孝信「酒呑童子絵巻」も出ていますが、今、東博では、1873年のウィーン万国博覧会に出品された「頼光大江山入図大花瓶」が出展されています。高さ1mを超える銅鋳造の大きな花瓶です。これもじっくり見るとステキな工芸品です。

2025年06月13日

コメント(0)

-

5月の読書

5月の読書メーター読んだ本の数:5読んだページ数:2333ナイス数:163存在のすべてをの感想ラストは感動的で面白かったが、細部の疑問がいっぱい。新聞記者の門田は真相にたどり着くが、刑事たちにはどう伝えていくのか?その結果どうなるのか?貴彦は兄を殺して自ら命を絶ったのではないか?読了日:05月27日 著者:塩田 武士地雷グリコの感想ゲームのルールが理解できず、ちょっと残念だった。裏の裏の裏まで読むゲーム。いかさまの応酬。最後の爽快感。青春ものとしても面白かった。ただ生徒会って立候補するものではなかったかな。読了日:05月24日 著者:青崎 有吾寺島町奇譚 全 (ちくま文庫 た 11-1)の感想中学生の頃、小説新潮に載っていて、なんだかとても読みにくいマンガなんだけど独特な味わいがあって印象に残っていた。ここに描かれた玉ノ井界隈が東京大空襲で灰燼に帰すラストは衝撃的。東京スカイツリーの真下の失われた街の記憶。読了日:05月20日 著者:滝田 ゆうカラー版 - 横山大観 - 近代と対峙した日本画の巨人 (中公新書 2478)の感想藤田嗣治は戦争責任を問われて日本を追放されたのに、なぜ大観は戦後も巨匠として君臨し続けたのか?大観の絵は日本人としてのアイデンティティを呼び起こすものだったので、GHQに利用されたのではないかと思っています。大観の絵は大正期の頃の琳派風の装飾的な絵が一番好きです。大観の生涯が分かりやすく語られた良書でした。読了日:05月09日 著者:古田 亮猫の刻参り:三島屋変調百物語拾之続の感想猫、河童、犬、山姥、迷い家、千と千尋の神隠し、もののけ姫・・・人の心の醜さと潔さ、読み応え十分すぎ。三島家の騒動も同時進行で、今後の展開が気にかかる。それにしてもこの本、重かった。読了日:05月05日 著者:宮部 みゆき読書メーター

2025年06月09日

コメント(0)

-

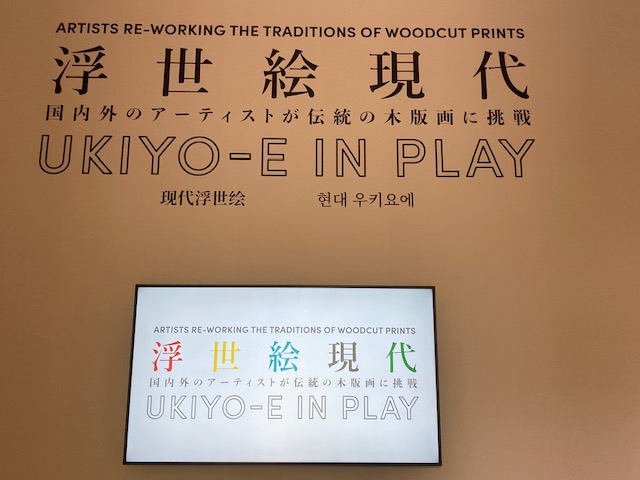

浮世絵現代 東京国立博物館

この展覧会はとてもおもしろかったです。現代のアーティストの作品が木版画になっています。マンガなど輪郭線がしっかりと描かれている作品は、木版にしやすいと思うのですが、細密画のように非常に細かい線で描かれているものや、逆に線がなく色の工夫によって描かれているものをどう版木に彫っていくのだろうか、微妙なグラデーションをどう刷っていくのだるかと興味が尽きませんでした。水木しげるの「妖怪道五十三次 平塚」の道しるべには、「あの世まで8里」、「このあたりばけもの多し」の文字に笑います。広重と国芳が混ざった浮世絵。やはり、花札は好きです。粟津清の花札想Ⅰ 六月はいい感じ。佐藤晃一の「奴さん」の空摺りが楽しめます。現代作家では名和晃平のWhite Deer (Oginohama)が気に入りました。今年の新作です。本館で展示されていた新版画のような刷り上がり。作者には珍しい風景画で、心がスカッとしました。(5/9)

2025年05月12日

コメント(0)

-

蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児 東京国立博物館

HKの大河ドラマ「べらぼう」とタイアップした企画展。蔦重が発行した様々な出版物、そして歌麿や写楽らの浮世絵、平賀源内のエレキテルなど、大河を見ている人にはニンマリとする展示の数々。(今現在はまだ歌麿も写楽もドラマには登場していませんが) それにしても、東博の浮世絵は、肉筆画には美しいものが多数あるのですが、版画はあまり状態のいいものは無いなぁと思っていたのですが、今回出展されている歌麿や写楽の浮世絵はけっこう状態がよく美しいものが多いのです。写楽のコーナーなぞは重要文化財のオンパレード。普段、東博は出し惜しみしているのではないかと疑います。 今回、栄松斎長喜という絵師をはじめて知ったのですが、これがまた素晴らしい美人を描いているのです。「雪中美人と下男」なんて雪の表現も素晴らしいのです。またひとつ勉強になりました。 最後のコーナーは「天明寛政、江戸の街」というテーマで、江戸の町の再現。深川江戸資料館のような感じ。夜になると花火があがります。もちろん耕書堂もありました。 後期の作品も楽しみです。また、会場外の1階エレベーター手前には、江戸時代の吉原と日本橋の光景がVRで見ることのできるコーナーがありました。今回は吉原を見ましたが、花魁道中の様子など楽しめました。360度の光景は圧巻でした。次回は日本橋を見ようと思います。(4/25)

2025年05月08日

コメント(0)

-

オディロン・ルドン パナソニック汐留美術館

「光の夢、影の輝き」というサブタイトルがついていますが、まさにその通りの展示内容の展覧会だったと思います。初期の木炭画と石版画で表現された幻想的な作品。クモだったり、目玉だったり、怪物だったり、当時のアカデミーの作品や印象派の華やかさとは、全く異なる暗い情念にあふれるもの。でも神秘的でもあり、心の中に突き刺さるような絵でもあります。 20世紀になってからのパステル画や油彩画は、逆に光が差し、画面が明るく輝くようになります。でも主題は相変わらず、宗教や神話を題材にした神秘的な作品が多いです。どの絵もはっきりとした輪郭を持たず、とろけるような感じです。 花の絵を集めたコーナーがありました。現実の花だけでなく、空想の花が花瓶に刺さっているのではないかと感じます。眺めていると心がじわっと暖かくなります。 少し前の三菱一号館美術館でのルドン展で最後にグラン・ブーケがていましたが、あの大きな絵はやはり圧倒的だなぁと思いました。(4/29)

2025年05月07日

コメント(0)

-

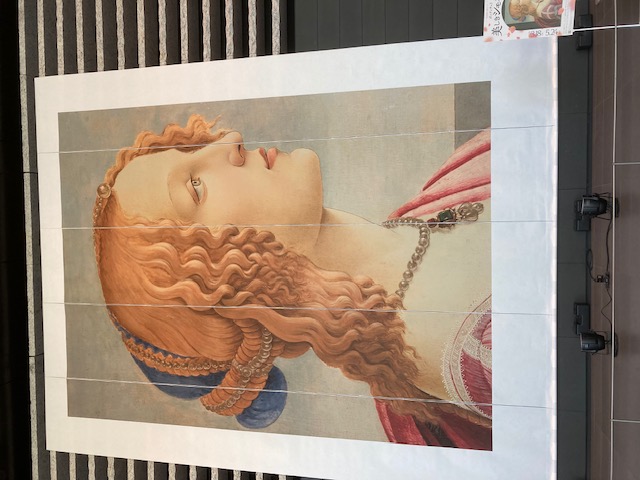

ボッティチェリ 美しきシモネッタ 特別公開展 丸紅ギャラリー

前回の丸紅ギャラリー開館記念展の際に見逃してしまったので、今回は楽しみにしていました。ところが、先日の日曜日に東京国立近代美術館に行った帰りに立ち寄ったのですが、なんと休館日ということで出直しました。日曜日は休館日だったことは知りませんでした。月曜日は開いているんです。 とにかくこのボッティチェリの一枚の絵だけの展覧会。あとは若干の周辺資料のみ。なんとも贅沢な展覧会です。 ヴィーナスの誕生やプリマヴェーラ(春)のモデルでもあったと言われているシモネッタの肖像画です。23歳で夭逝したこの美女はフィレンツェのメディチ家ともかかわりのあった女性です。 この横向きの肖像画、髪の毛はどのように編み込まれているのかをずっと考えながら眺めていましたが、よく分かりませんでした。まだビーナスの誕生も春も実際に見たことはありませんが、その一端をかいつまんだような気分になれて嬉しかったです。 辻邦生の「春の戴冠」をまた読み直したくなりました。と言いながら、「嵯峨野明月記」もまだ再読していないので…(4/21)

2025年04月22日

コメント(0)

-

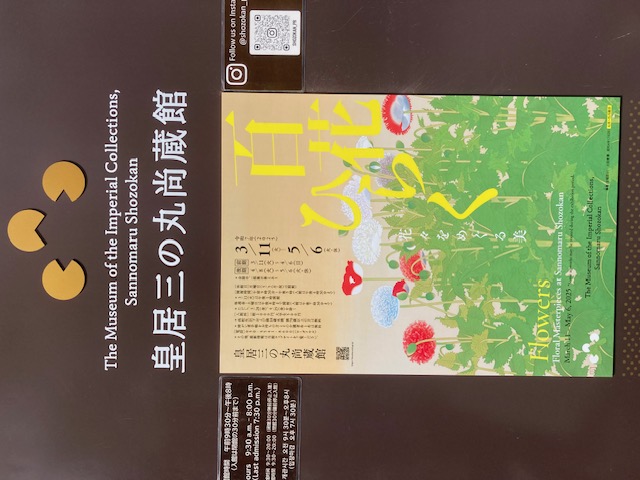

百花ひらく ー花々をめぐる美ー 皇居三の丸尚蔵館

新しい建物になってから、三の丸尚蔵館を訪れたことはなかったのですが、またしばらく増築工事のために閉館すると聞いて、今のうちに行かねばと出かけてきました。 ここで若冲の動植綵絵をはじめて見ました。2006年のことでした。毎月数枚づつ、30幅を何期かに分けて展示されていました。あの時、毎月わくわくしながら20年前の三の丸尚蔵館に通っていたことを思いだしました。 今回出ていたのは「梅花小禽図」と「薔薇小禽図」。もう何回も見て、書籍でもお馴染みなのに、やはり現物の前では圧倒されてしまいます。若冲をはじめて知ったのは千葉市美術館で「月夜白梅図」を見た時だったと覚えています。それ以来、若冲のくねくねした梅の枝の虜になってしまいました。 さて、今回は予備知識もなく出かけたのですが、なんと入ってすぐに、岩佐又兵衛の「小栗判官絵巻」が出ているではないですか。照手姫と最後に晴れて一緒になる場面。豪華絢爛としか言いようない絵巻に出会えて、もう入館料がかかっても文句は言えませんでした。 土田麦僊の「罌粟」もはじめて見ました。よく見るとそれぞれの花の様子が一本一本異なります。そして生い茂る葉っぱの姿がとても美しいのです。小林古径の描いた罌粟の生きた躍動感とは異なる絵としての美しさを感じました。(4/18)

2025年04月22日

コメント(0)

-

藤田嗣治 七つの情熱 SOMPO美術館

来年の生誕140周年に向けて、あちこちで藤田の展覧会が開かれます。これもその一環。自己表現、風景、前衛、東方と西方、女性、子ども、天国と天使という7つのテーマで紹介しています。ただ、前衛への情熱のコーナーの作品は4点しかなかったり、逆に子どもへの情熱のコーナーは40点あまりあったりして、各テーマの作品数にはかなりばらつきがありました。ほとんどが他の美術館の作品ではなく、個人蔵の作品でした。 藤田の作品は「美しき乳白色の肌」の時代がなんといっても魅力的ですが、そこにたどり着く前のキュビズム風の絵や、ローランサンやモディリアーニを思い起こす、細長い顔の女性たちの絵もなかなか魅力的です。世界中から画家たちが集まって貧しい生活を送りながら切磋琢磨したエコール・ド・パリの情熱が感じられます。 この展覧会でも、「前衛への情熱」と「東方と西方への情熱」や「天国と天使への情熱」のコーナーでそんな時代の作品が見られました。 「自己表現への情熱」のコーナーで、「ユキの目の中の自画像」という作品があって、モデルのユキの小さな瞳に藤田の姿が映っていました。1920年ごろの作品とありましたが、この頃は、別の女性と結婚していたのでは?と思ったのですが、やがて別れてユキと結婚したのでした。この別れた女性は友人の日本人画家小柳正と暮らし始めたということで、いろいろ複雑な恋愛模様だったのだと想像できます。 藤田嗣治を囲む日本人美術家たちというコーナーが第二部であり、東郷青児(SOMPOといえば!)や岡鹿之助などの作品などがありました。先ほどの小柳正や高野三山男、高崎剛などは、今回はじめて知った画家でしたが、なかなか味わい深い絵だなぁと楽しめました。(4/16)

2025年04月22日

コメント(0)

-

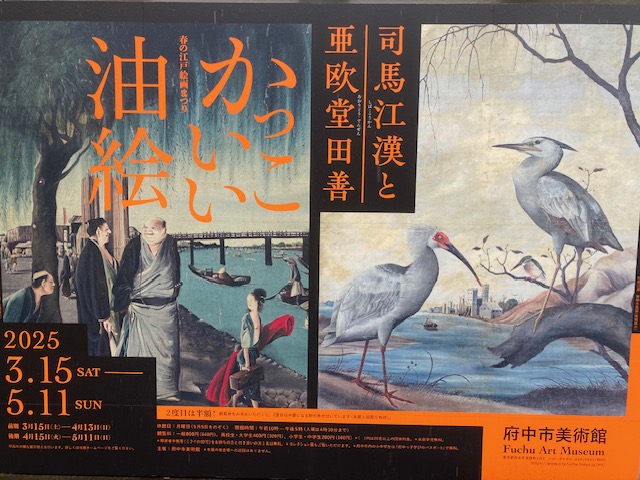

かっこいい油絵 司馬江漢と亜欧堂田善 府中市美術館

府中市美術館の毎年恒例の春の江戸絵画まつり、今回は江戸時代の洋風絵画。このチラシの絵(両国図)は、ちょっと前の千葉市立美術館での亜欧堂田善展と一緒だったような気がしました。 最初は狩野派や鈴木其一、応挙、浦上玉堂、若冲らの(おなじみの)江戸絵画の紹介。そして、小野田直武のあたりからちょっと雰囲気が変わってきて、一気に司馬江漢のコーナーに突入。そして後半は亜欧堂田善のコーナーへと続きます。 絵に背景を描いたり、陰影をつけたりして遠近感を表したり、油彩画や銅版画を作ったり、さまざまな工夫をして絵画を描いた二人は画家であると同時に科学者だったのだろうなと思いました。司馬江漢がコーヒーミルを作って売っていたなんて驚きでした。江戸時代にコーヒーがあったことをはじめて知りました。 ただ二人の絵は、私にはタイトルのように「かっこいい」とは思えませんでした。リアルすぎて逆に正体不明な不気味な感覚にとらわれました。いや、嫌いではないんですけれども。後期は行かないかな。(4/3)

2025年04月20日

コメント(0)

-

天命反転地住宅 三鷹市

一度、出かけてみたかった天命反転地住宅の見学会に参加してきました。ずいぶん前に養老町の天命反転地公園に出かけたときは、あまりの居心地の悪さに「何だこれは?」と思いました。とにかく、凸凹ばっかりで足からの触感は最悪な上、落ち着いて立っていられない場所ばかりでした。つまづいたり、目が回ったりと不快な体験でした。それでも、こんな公園が実在すること自体が不思議に感じられました。それが、住宅になったら果たして普通の生活ができるのだろうかと思い、怖いもの見たさに出かけた次第です。 ところが意に反して、住宅になるとけっこう快適な空間で、びっくりしました。さすがに日常的に住むには平衡感覚が保てないような場所では困ってしまいますからね。足裏に感じる凸凹感は、足つぼマッサージをしているようで心地良かったです。外観のカラフルな色使いは、部屋の中も同様です。ただ、トイレや風呂などはちょっと不便かもしれません。音なども筒抜けで、お客は呼べないでしょうから。 この部屋の中では、常に感覚が鍛えられているので、感覚が研ぎ澄まされ、「死なないための家」ということになっているのでしょうか。 見学会の帰りに三鷹市美術ギャラリーで「三鷹天命反転中!!─荒川修作+マドリン・ギンズの死なないためのエクササイズ」を見てきましたが、退屈に感じた展覧会でした。ただ、岡山県奈義町にある奈義町現代美術館での展示は是非とも見たいと思いました。(3/30)

2025年04月19日

コメント(0)

-

ヒルマ・アフ・クリント展 東京国立近代美術館

カンディンスキーよりもこの作家こそが抽象絵画の先駆者だったそうだ。しかしスピリチュアルな場面で描かれていたため、美術史上では認められていないとのこと。 そして、この展覧会はこのスピリチュアルな雰囲気がムンムンと伝わってくる一種迫力のあるものだった。 とにかく眺めていると本当に癒される気分になってくる。絵から湧き上がってくる波動のせいだろうか。ちょっとオカルト好きな自分にはとても心地よい。 近年、グッゲンハイム美術館やテートモダンでの回顧展では、超人気となっているそうだが、今後美術史は書き換えられるのだろうか。(3/27)

2025年04月19日

コメント(0)

-

西洋絵画、どこから見るか? 国立西洋美術館

「ルネサンスから印象派まで」というサブタイトルどおり、西洋絵画のエッセンスを楽しめる企画。西美とサンディエゴ美術館の作品を並べての展示はとても面白かった。 今回の展覧会、展示解説の量は多かったけれども、とても読み応えがあり、それとは別にとぼけたキャプションもあり、なかなかチャレンジングな展示方法だと思った。かなり疲れましたが。 今回の一押しは、ポスターになっている「マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物」だ。フアン・サンチェス・コターンという作家。ボデゴンの最高傑作ということだが、描かれているのは何でもない野菜ついだが、だまし絵のようでもあり、見れば見るほど奥が深いなと考えさせられる。フランシスコ・デ・スルバランの「神の仔羊」も素晴らしい。こちらも真っ黒の背景に浮き上がる光輪をつけた生贄の羊。残酷さと尊さが入り混じった聖なる絵画。 大好きなエル・グレコの「悔悛する聖ペテロ」も見ることができ、うれしい限り。 スペインの印象派の画家、ホアキン・ソローリャの明るい色彩の少女たちの絵にもグッときた。(3/15)

2025年04月19日

コメント(0)

-

ミロ展 東京都美術館

久しぶりのミロ展。今回は初期から晩年まで、決定版大回顧展ということで、まさにミロのすべてを見ろ!という感じ。そして強い子の「ミロ」といううフレーズも頭から離れない。 初期のシュルレアリスムに移行する以前の絵がとても素敵だ。人物像も風景画もスペイン、カタルーニャ地方の明るい陽光を思い起こさせる色使いで見ていてワクワクする。 1920年代以降のシュルレアリスムの作品はまさにミロの独壇場。その中でも「オランダの室内」は強烈。オランダ風俗画の元絵をこれでもかというほど、デフォルメさせエキサイティングな作品に仕上げている。40年代の「星座」シリーズも好きな作品。とにかくミロのブルーがたまらなく美しい。 晩年になると大画面に挑戦したり、コンセプチュアルっぽくなったりして、ちょっと見ていて心が弾まなくなる作品が増えたようで残念でもあった。(3/15)

2025年04月19日

コメント(0)

-

3月の読書

3月の読書メーター読んだ本の数:11読んだページ数:3599ナイス数:170さかさ星の感想途中で投げ出そうと思ったのだが、意地で読了。(分厚く重いし)とにかく禍々しい呪物がどんどん出てきて、その蘊蓄にちょっと食傷気味になる。あれっ?ストーカーの話はどうなったの?ラスボスとの対決は?最後は主人公もやたらいい奴になってしまって~。とにかく読了したことに満足感あり。読了日:03月04日 著者:貴志 祐介夢十夜 (岩波現代文庫)の感想第七夜が好きです。ムットーニの「漂流者」も大好きです。永遠を感じます。何十年ぶりに漱石を読みたくなりました。読了日:03月04日 著者:潰える 最恐の書き下ろしアンソロジー (角川ホラー文庫)の感想今回、阿泉来堂、原浩という作家をはじめて知って嬉しい。アンソロジーはこんな楽しみがある。一穂ミチはこんなにも恐ろしいホラーも得意としているのかと驚いた。往年のリングに貞子、懐かしい。営繕かるかやのしっとりとした雰囲気も好き。どんでん返しの作品もあって楽しかった。読了日:03月07日 著者:澤村伊智,阿泉 来堂,鈴木 光司,原 浩,一穂 ミチ,小野 不由美火喰鳥を、喰う (角川ホラー文庫)の感想一種のパラレルワールドなんでしょう。現実の世界が別の世界に徐々に浸食されていく怖さ。ハッピーエンドを願ったのに~。映画も早く見たい。読了日:03月09日 著者:原 浩骨を喰む真珠の感想後半、スプラッターな展開。しっとりとしたホラーを期待したのですが、ストーリー展開も冒険活劇調で、人物描写にも深みがなく、なんだかなぁという感じでした。読了日:03月12日 著者:北沢 陶美術館・博物館の事件簿の感想今、DIC川村記念美術館の閉館が話題となっているが、世界中の美術館・博物館の裏側を裁判事例をもとに紹介した本。興味深く読了。新宿のSOMPO美術館のゴッホの「ひまわり」も、つい最近、引き渡し請求の裁判を抱えていたとのこと。驚きました。読了日:03月16日 著者:島田真琴ほじくりストリートビュー (散歩の達人POCKET)の感想わざわざ出かける甲斐があるのかと自問自答しながら、結局この本で紹介された場所を見に行ってしまうのでしょうね、きっと。我が家の近所が紹介されていてびっくり。自分には日常でも、言われてみればちょっと不思議。。。読了日:03月19日 著者:能町みね子をんごくの感想大正末期、大阪の古い商家の因習を絡めたホラー。怖いというよりも、主人公と相棒の妖怪?とのアクション活劇にハラハラドキドキした。「骨を喰む真珠」を先に読んだが、こちらの方が秀逸。読了日:03月21日 著者:北沢 陶月下のサクラ (徳間文庫)の感想主人公の高すぎる能力、あり得ないような犯人像など、おかしなところはたくさんあるのだけれども、そこは著者の筆力で一気読み。「面白さ>リアリティ」というところか。読了日:03月24日 著者:柚月裕子堕ちる 最恐の書き下ろしアンソロジー (角川ホラー文庫)の感想最高の恐怖は内藤了の「函」でした。家がらみの話の中では今まで読んだことのあるホラーの中でもベスト3に入るのでは。宮部みゆき、小池真理子はいつもの雰囲気通りの出来栄え。芦花公園の河童の話も良かった。読了日:03月30日 著者:宮部 みゆき,新名 智,芦花公園,内藤 了,三津田 信三,小池 真理子謎は花に埋もれての感想フラワーショップの女店主と刑事の夫。彼らの周りの起こった事件を解決するミステリ。でも短編集のすべてがそんな作品でもなく、フラワーショップはちょっとした関連があるだけで、全く別のタイプの話もあった。いずれにしろ、人の縁を扱った話。家族だと思って撮った写真は実は家族ではなく、その後に家族になっていたという「家族写真」がいちばん良かったです。読了日:03月31日 著者:宇佐美まこと読書メーター

2025年04月10日

コメント(0)

-

大覚寺 東京国立博物館

この展覧会。自分にとっての見どころは2つでした。 まずは仏像の2種類の五大明王像。最初に登場してくるのは京都、清涼寺の五大堂から伝わった五大明王像で仏師院信の1501年の製作という。(不動明王、軍荼利明王、大威徳明、降三世明王と金剛夜叉像は江戸時代の再興像)巨大な仏像で、見上げると不動明王の顔が異様に大きく、少々アンバランスな感じでした。 これはこれで素晴らしいのですが、やはり見るべきは、次のコーナーに登場する大覚寺本尊の五大明王像の方でしょう。 重要文化財で、1177年仏師明円の作。こちらは小ぶりですが、素晴らしいバランス感覚を保っています。手足が何本もあったりすると何かおかしな造形になってしまいがちですが、横から眺めても、こちらはまったく破綻がありません。本当に自然です。そして指先の表現まで細やかに美しく作られているのには驚嘆しました。平安時代後期の仏像の最高傑作のひとつということですが、納得でした。 次の見どころは、後半の障壁画。ほとんどが襖絵で前期100面、後期100面を一挙に展示しています。通期展示の狩野山楽の牡丹図の襖18面、その後ろのコーナーにあった紅白梅図の襖8面は見ごたえがありました。朝一番で、こちらの展示室から入場して、この贅沢な空間を独り占めすることができました。薄緑(膝丸)と鬼切丸(髭切)という刀も見どころらしいのですが、残念ながら刀は分からず、ちらっと見てスルーしてしまいました。刀剣女子が群がっていました。(1/24・2/28)

2025年03月04日

コメント(0)

-

ファンタジーの力 大田区立龍子記念館

精神科医・高橋龍太郎氏のコレクションを龍子の作品とともに展示した企画展。前回2021年にここで見た、鴻池朋子の作品が龍子の大画面の作品ととてもマッチしていて素晴らしかった記憶がある。そして、昨年の都現美に引き続いてまた高橋コレクションを見ることができるという期待。誰の作品が展示されているのだろうとワクワクしながら西馬込まで出かけた。 さて、今回の展示はファンタジーということで関連する内容の「本」も紹介されており、自由に読むことができる。なかなか興味深い本があり読みたい本もどんどん増えていく。 「さわひらき」という作家の映像がよかった。もちろん映像作品は以前にも見たことがあったのだが、(例えばDIC川村記念美術館でも最近見た覚えがある)今回、名前と作品がはじめて頭の中でシンクロした。特に東京都庭園博物館のあの建物の中をおもちゃの飛行機が飛び交う映像「pilgrim」は心に刺さった。 龍子の作品も現代アートとマッチしている。「日々日蝕」はその直線的な表現が、李禹煥の本当にシンプルな「Corrrespondance」と文字通り対応していた。「夢」は中尊寺のミイラ発掘にインスパイアされて描いた作品とのこと、ミイラはどんな夢をみていたのだろうか。草間彌生の青い「海底」と龍子の「龍巻」の青。ブルーで統一された空間はステキだった。庭園にあるアトリエの中には巨大な加藤泉の不思議な人物と小さなオブジェがあり、まさに異世界に迷い込んでしまったように感じた。(2/27)

2025年03月04日

コメント(0)

-

2月の読書

2月の読書メーター読んだ本の数:8読んだページ数:2499ナイス数:116花と流れ星 (幻冬舎文庫)の感想ホラーかなと思ったら、各編ともまさに謎解きでした。「オディ&デコ」子猫の祟りにおびえる小4の少女。すべて無事に丸く収まって嬉しかった。読了日:02月02日 著者:道尾 秀介最後に、絵を語る。 奇想の美術史家の特別講義の感想私はこの作者の「奇想の系譜」を読んで日本美術のファンになった。この本で辻先生は「奇想」からやまと絵、狩野派、応挙と「正統」について語られている。でも読んで面白かったのは、芦雪についての部分。「かるかや」も見てみたい。山下先生との「源頼朝像」についての師弟対決も楽しかった。読了日:02月04日 著者:辻 惟雄朽ちないサクラ (徳間文庫)の感想まさかの結末、これでいいの?それでも主人公はめげずに頑張る!次作に期待。読了日:02月07日 著者:柚月裕子お梅は次こそ呪いたい (祥伝社文庫 ふ 12-3)の感想前作よりも、ぱわああっぷした呪いの人形、お梅。お受験のシーンは電車の中で読んだが、思わず笑ってしまった。自身の成果に気づかないお梅にも笑える。読了日:02月12日 著者:藤崎 翔異端考古学者向井幸介 1994年の事件簿 (星海社FICTIONS ト 3-01)の感想著者は博物館学芸員だったということで、東博の周辺とかなじみのある場所が出てきて嬉しかった。古代中国に遡る隕石をめぐる争奪戦という伝奇小説。ストーリーは面白かったが、あっさりしすぎの感あり。読了日:02月17日 著者:東郷 隆東京モダン建築さんぽ 増補改訂版の感想2024年4月現在ということだが、「現存せず」の建物も多い。残っている建物も今のうちに見ておかねば。新宿紀伊国屋書店のように近年、無事耐震工事も終了し、命を長らえたビルも紹介されている。本書はとにかく写真が美しく、眺めているだけでうっとり。読了日:02月21日 著者:倉方 俊輔蟻の階段 警視庁殺人分析班 (講談社文庫 あ 125-2 警視庁殺人分析班)の感想警視庁殺人分析班シリーズ第2弾。刑事たちのチームワークの良さに昔の「太陽にほえろ」を思い出す。主人公は女性刑事だけれども、今回は定年後の偏屈刑事も登場し、いい味わい。ヴァニタス絵画の蘊蓄もあって楽しめた。読了日:02月23日 著者:麻見 和史慄く 最恐の書き下ろしアンソロジー (角川ホラー文庫)の感想北沢陶の「お家さん」が秀逸。またひとり新しい作家を知った。紹介にあるようにまさにしっとりとした文章が好みです。恩田陸の「車窓」。次回、新幹線に乗ったとき、左手に富士山が見えるかどうか確認してみたい。読了日:02月24日 著者:有栖川 有栖,北沢 陶,背筋,櫛木 理宇,貴志 祐介,恩田 陸読書メーター

2025年03月04日

コメント(0)

-

琳派から近代洋画へ 荏原 畠山美術館

昨年、秋に再開した畠山美術館にはじめて出かけました。まわりの風景もすっかり変わってしまい、何よりも美術館も新たに新館が建てられ、「記念館」時代よりも抜群に素敵な場所になりました。特に感激したのは、タイトルにもあるように新館の地下に梅原龍三郎、安井曾太郎や中村彝など近代美術の作家たちの作品も展示されており、古美術だけの美術館でなくなったことです。 まず、琳派の作品。重要文化財の光琳の躑躅図、こんなにあっさりした作品なのに、たらし込みで描かれた山や川の様子、紅白の躑躅など見どころは満載です。本阿弥光悦の赤楽茶碗、銘雪峯(重要文化財)の金継ぎの見事なこと。これは解説によると「金粉漆繕い」というものだそうです。 鈴木其一の「向日葵図」が気に入りました。ヒマワリが一本、清々しく、気品を持って描かれています。抱一の「賤が屋の夕顔図」の屋根でくつろいでいる猫もいいです。日常の一コマを情緒たっぷりに描いています。 近代美術のなかでは、川上涼花の「草花図屏風」が素晴らしいの一言でした。東近美の「鉄路」のようにゴッホを思わせる燃えたぎる油絵の作家という印象があったのですが、こんなに優しい日本画を描いていたなんて知りませんでした。でも細やかな草花の表現にこの画家の情熱を感じました。 返す返すも前期に出かけなかったことが残念でなりませんでした。(2/27)

2025年03月03日

コメント(0)

-

没後80年 清水登之 栃木市美術館

清水登之は、府中市美術館の「チャイルド洋食店」や東近美の「チャイナタウン」を見て、お気に入りとなった画家。明治の終わりからアメリカやパリで絵を学び、描き続けた画家です。そのふっくらとした健康そうな人物表現が、ルソーやボンボアのような素朴派の画家たちを思い起こします。 今回は没後80年ということで、そんな清水登之の作品をはじめて見る機会となりました。東近美の「チャイナタウン」は実は1911年にニューヨークで描かれた作品を1928年に再度描き直した作品だということを知りました。全体的に明るい色彩とより洗練された人物表現に変わっていました。 1927年に日本に戻ってからの作品は初めて見ましたが、また作風がガラッと変わっています。農村を描き、力強そうな人々の姿に魅了されました。栃木市立美術館の「大麻収穫」のスコーンと飛びぬけたような感覚の作品がステキです。 その後、抽象画に近くなったり、従軍画家として戦場風景を描いたりしながら、終戦を迎えます。息子の育男が戦死して、その肖像画を何枚も描きます。そんな事情を知って眺めていると、家族を大切にしたこの画家の心情がひしひしと迫って心が熱くなります。訃報を聞いて半年後に清水も極度の精神疲労のために亡くなりました。 この栃木市美術館は、開館して2年ちょっとしか経っていない美しい美術館でした。平日のせいか、お客さんが極度に少ないのがちょっと寂しかったです。(2/20)

2025年03月03日

コメント(0)

-

音を視る 時を聴く 坂本龍一 東京都現代美術館

日曜美術館で取り上げられていて、坂本美雨の亡き父親への思いが切々と感じられて、いてもたってもいられなくなりました。 自分はYMOの「ライディーン」と大島渚の「戦メリ」ぐらいしか、坂本龍一については興味がなく、その後の動向はほとんど知らなかったのですが、今回のインスタレーション、特に高谷史郎との映像作品はとても新鮮でした。最初の「TIME TIME」の映像。「夢十夜」や「邯鄲」の朗読と高谷史郎の映像と坂本の音楽とのコラボ作品。1時間以上見ていて、ここにいちばん時間がかかりました。死を目前にして、坂本はどう時間を捉えたのだろうかとじっと考えながら見ていました。やはり最後の坂本が映像で実際のピアノを奏でる作品にはグッときました。何回も繰り返して見ましたが、何か彼の幽霊が現れているようにも感じました。(2/6)

2025年02月18日

コメント(0)

-

円空仏 三井記念美術館

飛騨の千光寺に出かけたのはもう30年も前のこと。それ以来円空の仏像にずっと親近感を持ち続けています。今回、久し振りに円空仏に再会できて、いろいろ発見がありました。 まず、今まで知らなかったのがとても恥ずかしいのですが、円空仏は、360度立体の彫刻ではなく、樹木の全面だけを利用して彫られているということです。すなわち、背中側はすべて平面になっているのです。三井記念美術館の最初の展示室では、360度ぐるっと回って眺めることができるので、初めてこのことに気づきました。これは自分にとっては、大発見でした。どうして、360度立体の仏像を作らなかったのか、調べてみる価値があると感じました。それにしても円空の仏像は、樹木を削った跡の顔の表情がとても美しく、ステキです。特に有名な両面宿儺像の額や目じりに刻まれた彫跡は極めて美しく、この像の神秘性を高めているように感じます。 清峯寺の千手観音菩薩立像は、腰下にお地蔵さんを従えています。基本的に一木で仏像を作る円空は、このような千手観音像などはほとんど残していないとのこと。それぞれの手の表情も素朴さにあふれ、素敵な形の仏像となっていました。照明の当て方もすばらしく、それぞれの仏像の表情がよく分かり見ごたえのある展覧会でした。(2/4)

2025年02月16日

コメント(0)

-

石崎光瑤展 静岡県立美術館

石崎光瑤は明治後期から昭和初期にかけて活躍した日本画家です。今回はじめて知った画家ですが、チラシの艶やかな色彩の絵に魅せられて展覧会に出かけました。一瞬、田中一村の絵を連想したためでもあります。(たまたま静岡に用事があったせいでもありますが) インドに出かけたのちは、豪華絢爛な色彩で熱帯を現した絵を描いています。これでもかというほどに朱色を多用した「燦雨」は眺めていて、画家の名前のように心が高揚してきます。 「白孔雀」は、木々の緑の中に孔雀が広げている羽根の白色が清々しく感じられました。 伊藤若冲に影響を受けたという点では、「雪」という作品は、まさにあの若冲の生きているようなヌメヌメした雪が再現されていました。 常設展では関連して、若冲の升目描きの「樹花鳥獣図屏風」と「白象群獣図」が展示されていました。こちらも楽しめました。(1/30)

2025年02月05日

コメント(0)

-

宮脇綾子の芸術 東京ステーションギャラリー

初めて知った作家さんでした。アップリケの作品はとても素朴な感じがして、眺めているととても心が温まりました。紙のコラージュの持つような鋭さではなく、布のちょっとアバウトな感じがほんとに素敵でした。(でも実は緻密に計算されているのですけれども) 素材の布も古裂やフェルト、レース、柔道着やコーヒーフィルターなど様々で、それらをうまく利用して作品を仕上げているのには感心しました。 題材は、ほとんどが野菜、魚介類、花々です。この作家が主婦として、常に身近に眺めているものです。これらは、一見スケッチのようにリアルには見えないのですが、でもそれぞれの題材の特徴がよく表れていて、かえって凄味さえ感じさせられました。 お気に入りは、この「さしみを取ったあとのかれい」です。骨だけになったカレイのなんとも愛らしいこと。まったく期待せずにぶらりと覗いた展覧会でしたが、大収穫でした。思わず、Tシャツまで買ってしまいました。(2/1)

2025年02月02日

コメント(0)

-

2025年1月の読書

1月の読書メーター読んだ本の数:10読んだページ数:3094ナイス数:158ゆえに、警官は見護る (双葉文庫 た 35-11)の感想警察物を読みたくて、たまたま手に取った初めて読む著者の本。このシリーズは4作目とのこと。前半、まどろっこしかったが、刑事たちのキャラが楽しく、何とか読了。あの震災時、液状化を目の当たりにしたのでリアリティを感じた。斎場のトリックにはびっくり。読了日:01月05日 著者:日明 恩もっと知りたい横山大観 生涯と作品 (アート・ビギナーズ・コレクション)の感想昨年足立美術館で大観の「紅葉」を見た。その豪華絢爛さに魅了された。戦後、藤田は日本を追われたのに、大観は多くの富士を書き続けた。結果として、藤田は世界のフジタとなったが、大観を知る外国人は少ない。このあたりももう少し調べてみたい。読了日:01月06日 著者:古田 亮,鶴見 香織もっと知りたい岸田劉生 生涯と作品 (アート・ビギナーズ・コレクション)の感想岸田劉生といえばゴッホとデューラーの影響を受けていると頭の中に刷り込まれていたが、実はそれだけではなく、非常に多くの画家たちの影響を受けいているのだと再認識させてくれた。東近美の麗子五歳之像をもう一度じっくり眺めに行こう。読了日:01月06日 著者:蔵屋美香慈雨 (集英社文庫)の感想薄皮がはがれるように、物語が核心に迫っていくストーリーは面白く読み応えがあったが、すべてを投げ打って償おうという主人公には賛同できかねる。冤罪を生んだのは組織の問題であり、個人の責任問題ではないと思う。読了日:01月09日 著者:柚月 裕子旅する練習 (講談社文庫 の 20-4)の感想この結末を考えて、あえて淡々としたストーリー展開になっているのだろう。それにしても・・・読了日:01月09日 著者:乗代 雄介東京裏返し 都心・再開発編 (集英社新書)の感想徳川幕府、明治維新、敗戦後の米軍の占領とそのたびに大きく姿を変えた東京。現在は巨大資本による開発が進んでさらに変化している。そんな中でまさに低地から裏返して今と昔の東京の姿を考えようとするフィールドワーク。新しい発見も多く楽しめた。ますますまち歩きが好きになる。読了日:01月16日 著者:吉見 俊哉石の繭 警視庁殺人分析班 (講談社文庫 あ 125-1 警視庁殺人分析班)の感想はじめての著者作品。捜査一課の女性刑事が主人公の作品ですが、読みやすく、あっと驚くスリリングな展開で楽しいエンタテインメント作品でした。このシリーズを追ってみたいと感じました。読了日:01月24日 著者:麻見 和史オオルリ流星群 (角川文庫)の感想まさに大人の青春物語。いろいろ突っ込みたいところはあるものの、うまくきれいにまとまった。読書後の爽快感。自分の頭の中にもまだ幸せホルモンが残っていることを確認でき嬉しい。読了日:01月26日 著者:伊与原 新あしたの君へ (文春文庫 ゆ 13-1)の感想家庭裁判所調査官(補)のお仕事小説。世の中の裏側、人間関係のごたごたを眺めなくてはならない仕事。頭が下がります。刑事ものよりも身近でリアルに感じた短編集でした。ラストの少年の親権がどちらになったのか知りたかったです。読了日:01月28日 著者:柚月 裕子おきざりにした悲しみはの感想原田宗典、初読み。拓郎の歌懐かしい。夢は夜開くも同様。主人公は本当にいいやつなんだなぁと感心。読了日:01月30日 著者:原田 宗典読書メーター

2025年02月02日

コメント(0)

-

HAPPYな日本美術 山種美術館

「伊藤若冲から横山大観、川端龍子へ」という副題がついた日本美術の楽しい展覧会。巳年にちなんだ蛇の絵。松竹梅、鶴、富士山、七福神などおめでた尽くし。 児玉希望の「鯛」のキャプションを読んで、鯛は「めでたい」という語呂合わせから縁起のいい魚とされていると、恥ずかしながらこの年になって初めて知りました。この鯛の絵、青い背景、黄色いお皿、赤い鯛と色遣いがとても素敵でした。 小松均の「赤富士図」は、真っ赤に染まった富士山にびっくり。朝焼けか?夕焼けか?迫力満点でした。 チラシの中心にある川端龍子の「百子図」。ゾウを中心に子どもたちが丸く取り囲んでいる楽しい絵。でも、ゾウの目が睨んでいるようでちょっと怖かったです。(12/26)

2025年01月15日

コメント(0)

-

須田悦弘展 渋谷区立松濤美術館

ずいぶん前に須田さんの公開制作を東京都美術館で見たことがあります。ちょうど壁に設置しようとするところでした。 今回の会場は松濤美術館。白井晟一設計の美術館を舞台にしたインスタレーションという観点で楽しめるようになっています。静謐感が漂っていて、とても素敵な雰囲気でした。 須田さんの作品はよほど注意しないと見逃してしまいがちですが、今回はすべて展示リストに載っているので、ひとつひとつ確認しながら館内をまわりました。 しかし、雑草などよほど注意していないと蹴飛ばしてしまいそうな場所に置いてあります。監視員の方も気が気ではないでしょうね。それにしても、これが本当に木彫か?と驚くばかりの薄い草花。超絶技巧に脱帽です。上は須田さんの作品。下は近所に生えていた本物の雑草です。(12/26)

2025年01月07日

コメント(0)

-

12月の読書

12月の読書メーター読んだ本の数:10読んだページ数:3232ナイス数:166私の家では何も起こらない (角川文庫)の感想「最強の幽霊屋敷」って感じのホラー短編集。この著者特有のもわっとした表現で怖さが増幅していく。でも大工の話は笑えた。読了日:12月01日 著者:恩田 陸プレゼント (中公文庫 わ 16-1)の感想これでようやく葉村晶シリーズはすべて読んだ(と思う)28歳の葉村、探偵になる前はノンフィクション作家だったのですね。小林警部補シリーズは未読。今度はそちらか。読了日:12月06日 著者:若竹 七海十二人の死にたい子どもたち (文春文庫)の感想登場人物の多さと舞台となる病院のイメージが頭に入らず、メモを取って丁寧に読めばよかったなぁと反省。ただただラストがどうなるのか知りたくて我慢して読んだ。ハッピーエンドでめでたしめでたしといったところか。読了日:12月11日 著者:冲方 丁あなたが誰かを殺したの感想苦手なクローズドサークルものかと思いましたが、わかりやすく整理されており、サクサクと読むことができました。暗い結末で終わったと思ったら、さらにもう一度大きな展開があってびっくり。読了日:12月16日 著者:東野 圭吾日本画家小譚 マンガで読む 巨匠たちの日常の感想日本画の歴史を学ぶ参考に購入。京都の画家の紹介に多くスペースを費やしている。それぞれの画家のエピソードが簡単に紹介されていて楽しい。読了日:12月18日 著者:河野沙也子入居条件:隣に住んでる友人と必ず仲良くしてくださいの感想まさにホーンテッドマンション。そこ住むようになった青年と隣室の化け物との交流の物語。化け物の語るホラー小話。青年やマンション住人などの背景。どちらも怖かった。読了日:12月19日 著者:寝舟 はやせ八月の銀の雪 (新潮文庫 い 123-13)の感想科学系の題材を基にした短編集。どの作品も屈折した思いを持つ主人公がふとした出会いがきっかけに、自分を新たに見つめ直す話。読んでいて自分の中のどろどろした思いも癒されていくように感じた。読了日:12月21日 著者:伊与原 新ネット怪談の民俗学 (ハヤカワ新書)の感想この手の話には疎いので、ネットで検索しながら読んだ。3回見たら死ぬ絵とか面白かったなぁ。読了日:12月22日 著者:廣田 龍平お探し物は図書室まで (ポプラ文庫 あ 14-1)の感想映像化するなら司書の小町さんは誰かなぁ?と考えながら読んでいました。しずちゃんなんかぴったりだ。ひょっとしてもう映像化されてましたか?読了日:12月26日 著者:青山 美智子月まで三キロ (新潮文庫)の感想八月の銀の雪に続いて2冊目。新たな発見や出会いによって現状は変わる(かもしれない)というテーマは大好き。メンタル不調に陥った子供をテーマにした「アンモナイトの探し方」がよかった。「エイリアンの食堂」の少女と科学者の出会いには笑ってしまった。読了日:12月29日 著者:伊与原 新読書メーター

2025年01月05日

コメント(0)

-

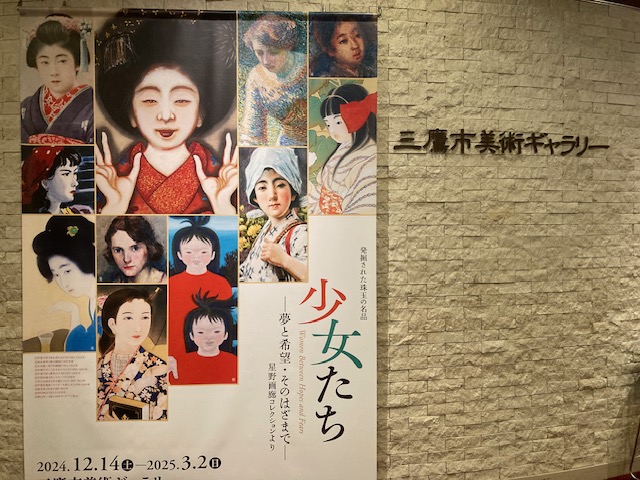

少女たち 三鷹市美術ギャラリー

京都の星野画廊コレクションから明治から現代までの女性を描いた作品の展覧会です。 一案の目的は、チラシでいちばん目を引いた岡本神草の「拳の舞妓」を見ることでした。岡本神草や甲斐荘楠音らの大正期の退廃的な女性像には怪しい魅力があり、グッとしてしまいます。とにかくこの舞妓の絵の常人のものとは思えない怪しい手振りには鬼気迫るものがあります。左右完全対象の表情も不気味でした。もう一人のお気に入りの甲斐荘楠音の「畜生塚の女」は色紙サイズで、東京ステーションギャラリーでの展覧会で見た大きな作品に比べると平凡に感じました。「サイダーを飲む女」は楠音の絵とは思えないくらい洗練された美しい絵でした。 明治の笠木次郎吉の水彩画の少女たちは皆、気品にあふれていて素晴らしかったし、初めて名前を知る画家の作品も見応えのある素敵なものばかりでした。 現代作家では幸田暁冶の日本画「双子」に惹かれました。赤い服を着た少女が二人まっすぐにこちらを見据えています。彼女らは何を訴えようとしているのかとずっと考えていました。洋画家の中村善種の「街路樹の中の女」も良かったです。まさに昭和という感じの絵です。ルビーの指輪の曲を思い起こしました。 後期の展示替えも楽しみです。(12/17)

2024年12月22日

コメント(0)

-

童堂賛歌 ザ・キャビン・カンパニー 千葉市美術館

アミューズメント・パークにやってきたような実に楽しい展覧会でした。ザ・キャビン・カンパニーは大分県の廃校になった小学校をアトリエにして活躍する夫婦のユニットとのこと。画家であり、造形作家であり、映像作家でもあります。でも本業は絵本作家なのでしょう。 各部屋の展示を眺めているととにかく自分が子ども時代に戻ったような懐かしい気持ちで心がいっぱいになりました。そして心の奥底にあった子ども時代に感じた切なさ、不安、悲しさ、喜びなどが一瞬、蘇ってきました。特に気に入ったのは、絵本「ゆうやけがとけていく」の原画です。夏休み、楽しいことも悲しいことも、悔しいこともたくさんありました。それでも誰にでも平等に美しい夕焼けは美しく光を降り注いでくれます。ノスタルジーあふれる絵でした。この絵本は今年の日本絵本大賞を受賞したそうです。(12/15)

2024年12月18日

コメント(0)

-

浅井忠、あちこちに行く 千葉県立美術館

千葉県立美術館の浅井忠、あちこちに行く-むすばれる人、つながる時代—展に行ってきました。開館50周年記念ということで絵画以外の関連資料も多数ありとても力のこもった展覧会となっていました。 今まで、千葉県立美術館は浅井忠やバルビゾン派の絵をコレクションするちょっと暗い美術館だなぁという印象がありました。建物も広い空間が連なり、寒々しい感じがすることも影響しています。ところが、近年、この印象がずいぶんと変わってきました。大規模な企画展こそ開かれませんが、いろいろと面白い取り組みがはじまり、ワクワクする美術館になってきたように思います。 さて浅井忠という画家には、近代美術史上の重要人物だという認識はありますが、茶色っぽい農村風景を描く地味な画家だというイメージが頭にこびりついています。近代美術史の本で、黒田清輝らの白馬会の画家たちは「紫派/新派=明るい」に比べて、浅井忠らの明治美術会は「脂派/旧派=暗い」という知識がインプットされているからです。 だから今回の展覧会もそんな暗い風景画ばかり並んでいるのかと思っていましたが、実際に出かけてみるとそんな印象は見事にひっくり返されました。そしてすっかり浅井忠の人となりに惹かれました。 この展覧会は浅井忠の画業が編年順に紹介されていました。油絵・水彩画・デッサンだけでなく、工芸、水墨画、絵葉書や書簡、日記、など膨大な資料が展示されていました。 浅井忠は日本各地を旅行したり、日清戦争に従軍したり、フランスに留学したり、この展覧会のタイトルにあるようにあちこちに出かけて、多くの人と交流しました。そして何よりも素敵だったのは多くの人々に好かれていたということです。きっと人情味のある人だったのでしょう。フランス留学時にはフォンテブローの森にあるグレー村に出かけているのですが、その時の日記でグレーを愚劣と当て字で表現しているのには笑えました。また日清戦争従軍時のデッサンでは、多くの遺体まで描かれていたのはショッキングでした。パリから帰国後、京都に移住したのちは装飾デザインや日本画にも取り組み、その生涯では梅原龍三郎、安井曾太郎、石井柏亭などビッグネームの画家たちを育てました。 戯画や大津絵も描いています。絶筆はまさに大津絵でした。死去に際しての原敬、西園寺公望らの弔辞も展示されていました。学芸員の方の話によると、千葉の稲毛にアトリエを構えようと考えていたとのこと。51歳と若くして亡くならなければ、その後どんな芸術の展開が見られたのでしょうか。(12/16)美術館正面にある浅井忠像 満月がきれいでした

2024年12月17日

コメント(0)

-

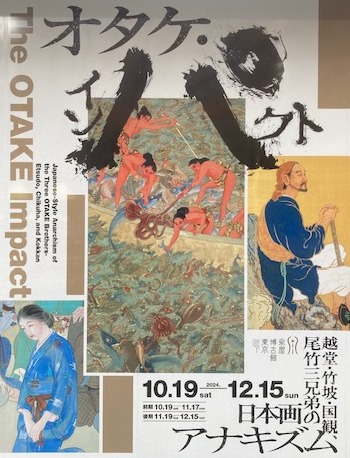

オタケ・インパクト 泉屋博古館東京

この画家もよく知らなかったのですが、チラシの裏にあった、戦前の日本画とは思えないシュールレアリスムのような絵に惹かれて出かけました。 実際、チラシに掲載されている絵は前期で終了、後期は別のシュールな絵になっていました。あれれ、どこかで見たことがあるなと思ったら、東京国立近代美術館で見たものばかり。そしてやっと尾竹竹坡という画家を思い出しました。東近美ではじめてこの絵を見た際に、戦前にこんな前衛的な日本画があったのかと衝撃を受けたことを思い出しました。解説を読むと未来派の影響を受けて描いた作品とのこと。なるほど躍動感がある作品ばかりで面白かったです。 この展覧会は竹坡だけでなく、兄の越堂と弟の国観の3兄弟の作品を揃えたもので、それぞれの描く歴史画や花鳥画など、見ごたえのある作品が多くありました。 会場の解説のキャプションを読んでいると、尾竹竹坡は岡倉天心とケンカして属していた団体を退会したり、衆議院議員選挙に立候補して落選したりとかなり破天荒な性格だったそうです。 この展覧会がきっかけとなって尾竹三兄弟の作品が再評価されるようになるのかもしれません。(12/13)

2024年12月14日

コメント(0)

-

ルイーズ・ブルジョア展 森美術館

六本木ヒルズの巨大なクモはもう20年も眺めているのですが、この展覧会が始まるまでルイーズ・ブルジョアの彫刻だとはまったく知りませんでした。それ以上に、ルイーズ・ブルジョアというアーティストのことも今回、はじめて知りました。 日曜美術館で予備知識を仕込んで出かけました。ジェンダーの問題など訴えている作品が多く、全体的にブルジョアを理解するのは難しかったです。はた目には裕福な家庭に生まれ、家族にも恵まれ幸せな生涯を送ったように思えるのですが、実は当人の思いは真逆であり、さまざまな苦しみ結果が、芸術の創作の源となったということなんでしょう。 見ていて痛々しくなったり、おどろおどろしいオブジェが多く、また出産とか授乳とか男性にはなかなか理解しがたいテーマの作品が数多くあり、あまり響かなかったのですが、中にはハッとするような作品もありました。何だか分からないごにょごにょした粘着感を覚えるようなオブジェは異界の生物を見るようで気持ち悪くもある半面、興味深くじっと眺めてしまいました。森ビルの窓から眺める東京の街を背景にした金色に輝くオブジェは美しかったです。ただキャプションを読むとかなり痛烈なことが書かれていましたが。 クモが母性の象徴であったことを知り、ヒルズの彫刻のママンというタイトルと、お腹に抱えたタマゴの意味が、やっと分かりました。広報のキャプションにもなっている「地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ」という、おどろおどろしくもあり、そしてカッコいいセリフが、きれいにハンカチに刺繍されていたのは興味深かったです。ラストにあった「雲と洞窟」を見て、やっとホッとしました。ブルジョアの心も救済されたのかなと思いました。(12/13)

2024年12月14日

コメント(0)

-

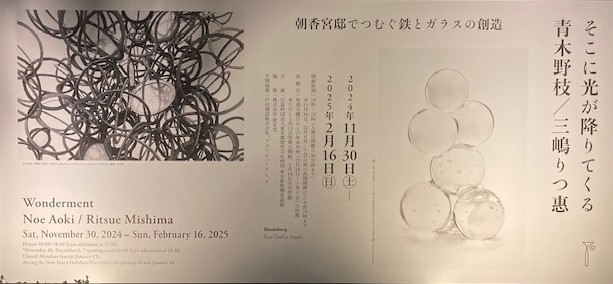

そこに光が降りてくる 東京都現代美術館

青木野枝=鉄、三嶋りつ惠=ガラスという二人の現代作家のコラボ。庭園美術館という空間にぴったりと嵌って素敵な空間を生み出していました。まず圧倒されたのは入ってすぐの大広間の三嶋の「光の海」。さまざまな形のガラスのオブジェが広間いっぱいに展示されており、まさにタイトル通りの空間。縄文式土器を思わせるような迫力ある作品もありました。その横の大客室と大食堂には青木の「ふりそそぐもの」。鉄の輪が組み合わされたオブジェも迫力がありました。特に大食堂の作品は、丸くカーブした部屋の中央に設置された巨大なオブジェでした。この部屋の雰囲気にぴったりで、なおかつ、とてつもないエネルギーを放っているように感じました。この二人の作家は今回初めて知ったのですが、この展覧会を見て、記憶に刻んでおこうと思いました。(12/8)庭園の紅葉も見ごろでした。

2024年12月13日

コメント(0)

-

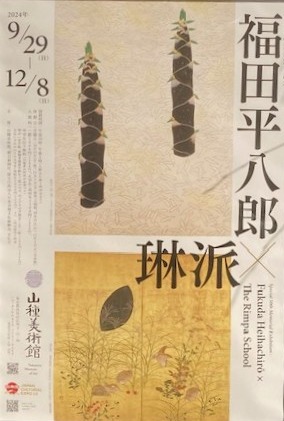

福田平八郎×琳派 山種美術館

この画家のまとまった展覧会を見るのは初めてでした。画風の変遷をたどる展示で、若いころの「牡丹」には度肝を抜かれました。目に映えるビビッドな色彩ではなく、薄靄の中から怪しく輝いているような牡丹の花。写実を徹底的に追求したこの絵の鬼気迫るような美しさに絡めとられそうな気がしました。 その後は琳派の影響を受けた、たらし込み、デザイン性のある落ち着いた画風に変わっていきます。安心し手見ることのできる優しい絵です。撮影可能だった「彩葉」は紅葉した柿の葉とススキが描かれています。それぞれの葉の色合いが全く異なり、色使いの面白さに見とれてしまいました。絶筆の「彩秋遊鷽」の平面的な画面構成はゴーギャンの絵を思い起こしました。赤・黄・緑の色面は、例えば大原美術館の「かぐわしき大地」の色使いに似ているように感じました。 後半は山種美術館所蔵の宗達、抱一、其一など琳派の作品と近現代の作家の作品。こちらも眼福でした。(12/8)

2024年12月12日

コメント(0)

-

内藤礼 生まれておいで 生きておいで 東博・エルメス

この秋、東京国立博物館と銀座メゾンエルメスフォーラムのふたつの会場で内藤礼の「生まれておいで 生きておいで」の展覧会を見ました。 内藤礼の作品でいつも思い浮かべるのは、小さな木の人形が建物の隅にひとりポツンと立っている姿です。何か「私は今この全世界を見つめているんよ」と主張しているように思えます。今回のこの二つの展覧会でも見られました。 今回の展覧会のテーマは生と死だということです。東博の第一会場は狭い空間でまだ生まれる前の世界。そして大階段奥の特別第5室の第二会場は実際の生の世界。ラウンジの第三会場は生と死の狭間の空間だと感じました。 エルメスフォーラムの方は狭い廊下が生まれる前の空間。そしてあかるい陽射しが差し込む場所が生の空間かなと思いました。 東博の展示は縄文時代の子供の足型の土器や動物の骨などが展示されていて、エルメスフォーラムの方はその代わりに現在の雑誌の1ページが丸められておかれているのがさもありなんと思いました。ただ内藤礼のこの世界観は、私には難解で苦手です。(10月~11月)

2024年12月04日

コメント(0)

-

11月の読書

11月の読書メーター読んだ本の数:9読んだページ数:2904ナイス数:143雪の鉄樹 (光文社文庫 と 22-2)の感想何故この本を読みたい本に登録しておいたのかすっかり忘れていた。とにかく前半部分でかかるストレスは半端ない。主人公に感じる理不尽さの謎がだんだん解けるあたりからどんどん物語が展開していって、クライマックス。いやぁ疲れました。読了日:11月03日 著者:遠田潤子怪談えほん こっちをみてる。 (怪談えほん 9)の感想伊藤潤二の絵は怖いね。世田谷文学館での展覧会の衝撃を思い出します。私も子どもの頃こういう時期がありました。読了日:11月04日 著者:となり そうしち語りだす奈良 118の物語の感想初読みの著者。今後、追いかけていきたい。読了日:11月09日 著者:西山 厚アクアマリンの神殿 (角川文庫)の感想海堂尊を読むのは昔チームバチスタが流行っていた頃以来なので十数年ぶり。前半のノリのいい学園ドラマは楽しかった。後半の主人公が重大選択の設定条件が今ひとつ理解できずに残念。起伏に富むエピソードがさわやかでもあり、胸に刺さったりする。読了日:11月10日 著者:海堂 尊四つの白昼夢の感想「屋根裏の散歩者」はホラーかと思ったら、ホームドラマ的な終わり方。「妻をめとらば才たけて」はいい意味で裏切られた素敵な話だった。「多肉」は怖い。狂っていく主人公のラストは如何に。「遺影」、こんなこともあるのかなという不思議な話。久しぶりの篠田節子、良い読書体験。読了日:11月12日 著者:篠田 節子梅雨物語の感想「皐月闇」は俳句の解釈を基にしたミステリー。居心地の悪い展開にどうなるのかと思いながら読み進める。ジトっとした味わいでなるほど梅雨物語かと理解した。「ぼくとう奇譚」は純粋なホラー。因果応報。こういう話は好み。「くさびら」には騙された。悲しくも美しい結末。読了日:11月14日 著者:貴志 祐介凶宅 (角川ホラー文庫)の感想これでもか、これでもかと異常な事態が連続するが、結局、何だったのか?ラストは確かに怖い。読了日:11月21日 著者:三津田 信三ゆび (ノン・ポシェット し 10-1)の感想人差し指だけが宙を飛んでボタンを押しまくるというとんでもない状況をうまくホラー仕立てにした。いったいどうまとめるのかと気になっていたら、ゲームの世界と現実が混在化していたという筋書き。なるほど、インターネットがまだ普及していなかった頃の話だ。読了日:11月26日 著者:柴田 よしき暗い越流 (光文社文庫 わ 10-13)の感想葉村晶シリーズはやはりお約束通りの展開で安定的な面白さ。その他の短編は特に「狂酔」がよかった。主人公の自暴自棄な行動の背後にある真実。驚愕のラスト1行!読了日:11月30日 著者:若竹七海読書メーター

2024年12月04日

コメント(0)

-

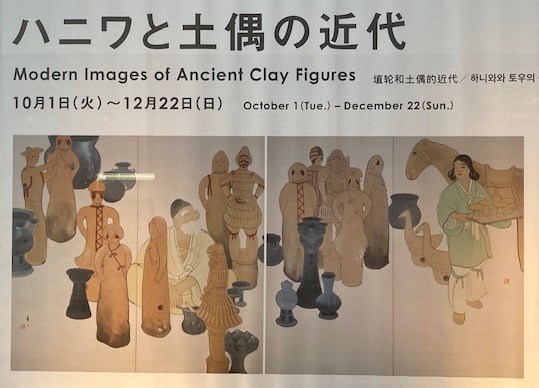

ハニワと土偶の近代 東京国立近代美術館

最近はハニワブームなのでしょうか。東博のはにわ展に続いて東近美にも出かけました。 こちらは、ハニワや土偶そのものの展示ではなく、それらが近代以降、どう評価されていたのか、アート作品を通して探っていこうという企画。これはとても興味深い展覧会でした。 明治天皇陵を作るにあたって、ハニワが再び人々の脚光を浴び、それがのちの戦争の戦意高揚の象徴となる過程がよく分かります。神話とセットで捉えられ、国威発揚の道具となっていくのです。 河鍋暁斎の「野見宿禰図」。野見宿禰は相撲を初めて取った人物で、相撲の神様だとばかり思っていたのですが。ハニワを初めて作った人でもあったことを知り、驚きました。 第2次大戦後は、ハニワに対する価値観も変わり、土偶やハニワの美しさが注目を浴びるようになります。岡本太郎やイサムノグチのオブジェなどが脚光を浴びます。 そして土偶やハニワは子ども番組のキャラクターとなったり、漫画に登場したり、より人々に身近な存在として捉えられるようになりました。 自分はハニワというとまず幼少のころに見た大魔神の映画を思い浮かべます。この展示をはもう懐かしさでいっぱいでした。ハニワや土偶は様々な価値観の変遷があり、我々日本人のDNAに刷り込まれているのだなぁと実感した展覧会でした。(11/28)

2024年12月04日

コメント(0)

-

はにわ 東京国立博物館

考古の遺物というと、今まではどちらかというと埴輪より土偶のほうに興味がありました。例えば遮光器土偶のようにミステリアスな造形のものにときめいていました。 埴輪はどちらかというと素朴な土人形かなというくらいの感覚でいたのですが、このはにわ展を見て、古代人の思いを深く感じることができました。 目玉の「挂甲の武人」が勢ぞろいしたコーナーはなかなか迫力がある展示でした。彩色復元をした像は意外とシンプルな色調だったので意外に感じました。 動物を表現した多くのはにわ。空洞の目に愛らしさを感じますが、実はこれらの動物にはもっと深いドラマがあったのだということがわかりました。振り返った鹿の目の先には狩人がいたというようなものです。 日本全国の豪族が力を誇っていた時代。関東地方で魅力的なはにわが多数発掘されています。そういえば地元の郷土資料館にもはにわの展示があったことを思い出しました。地元の古代にも思いを馳せてみようと考えました。(11/8)

2024年12月02日

コメント(0)

-

ミュシャ 二つの世界 府中市美術館

何年か前にミュシャのスラブ叙事詩の油絵の大作を国立新美術館で見たとき、あの華やかなポスターとの違いに驚いた記憶があります。パリやアメリカでの名声を捨て、故郷チェコに帰り、スラブ民族の歴史を描いたという姿に感銘しました。 今回はミュシャの版画と油彩画の接点を探っていこうというテーマの展覧会でした。といっても、油彩画に比べどうしてもポスターの展示数が多く、はじめてスラブ叙事詩を見た時ほどの衝撃は覚えませんでした。 それでもミュシャのポスターの女性はいつも美しく微笑んでいます。大女優サラ・ベルナールがミュシャを見出したのは50歳ごろの話。ミュシャが描く姿にはその容貌にいささかの衰えも感じさせれられません。そして威厳まで感じさせられました。(11/13)

2024年12月01日

コメント(0)

全1450件 (1450件中 1-50件目)

-

-

- がんばれ!地方競馬♪

- 笠松グランプリは11月27日です☆

- (2025-11-24 09:37:11)

-

-

-

- 戦闘機の写真を撮るのが好き!

- 三沢基地航空祭2025.09.21

- (2025-11-24 06:30:05)

-

-

-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)

- 人生の潤い

- (2025-11-24 13:09:43)

-