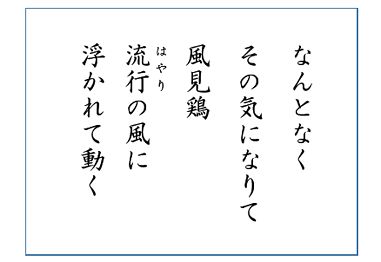

テーマ: 短歌(1718)

カテゴリ: 一日一首

折々のことば (朝日新聞 2015年8月26日)

『それらしいものほど、無責任なものはない』(松浦弥太郎)

それらしく作られたものがそれらしく流通し、それをみなが「良い」と思う。そこでは視線がモノから逸れ、世間の空気へと向かう。企業のひも付きにならず、市場の商品を消費者の立場から検証してきた雑誌「暮しの手帖」の精神を継ぐ前編集長は、イメージが先行する商品に対し「ほんとうに良い」ことの意味を問う。批評とは見分けること。「暮しの手帖日記」から。(鷲田清一)

1945年8月15日。戦争終結を伝える昭和天皇の「玉音放送」を聞き、青年は川崎市の自宅から皇居前へと歩き出した。たどり着いた皇居前は人が多すぎて、銀座へ。空襲で廃虚となった街を眺めながら青年は考えた。「戦争を起こそうというものが出てきたときに、反対する側に守るに足るものがなくちゃいかんのじゃないか」

それから青年は連日のように「守るに足るもの」を探して街を歩き回り、露店に並ぶフライパンを見て「暮らしだ」とひらめいた。「暮らしを犠牲にしてまで守る、戦うものはなんにもなかった」。青年の名は 花森安治 。終戦を33歳で迎えた。3年後、雑誌「暮しの手帖」の編集長となり、30年間、名物編集長として名をはせた。

花森は、早くに父を亡くし家族の大黒柱だった 大橋鎮子 が出版事業の起業を決意した話を聞き、「君を手伝おう」と賛同。2人は出版社「衣裳研究所」を立ち上げ、古着物の再利用などで新たな装いを提案する雑誌「 スタイルブック 」を46年6月に発行。

ヒットしたが、類似の雑誌が次々出たため、48年9月、テーマを衣食住に広げた「美しい暮しの手帖」を発行した(53年11月から「暮しの手帖」に改名)。

1960年のベビーカーの商品テストでは、社長の大橋鎮子(左から4人目)も

「実際に100キロ押して歩いた」という。(暮しの手帖社提供)

編集長・花森が打ち出した方針は「 広告を載せない 」ということだった。54年、生活必需品を徹底的に使うことで機能を批評する企画「商品テスト」も始めた。靴下、マッチや鉛筆、しょうゆや天ぷら油……。この企画はたちまち消費者やメーカーの注目を集め、一気に部数を押し上げた。 ---朝日新聞より---

最新号初代編集長・花森の「100号ごとに初心に立ち返る」という意味を込めて、発行号数は100号ごとに「第n世紀」と区分されている。

1968年(昭和43年)2月の第93号からは隔月刊に変更

4世紀77号(8・9月号 7/25発売)、78号(10・11月号 9/25発売)¥ 926

一貫して商業主義に左右されない生活者本位の視点が貫かれ、特に家庭電化製品や日用品を中心とした商品テストは、その条件の厳格さで製品のメーカーに大きな影響力を持っている。

主張は革新・平和主義寄りで、上記の反商業主義に加え、決して強烈ではないものの反戦・反差別の論調も多く見られる。

2007年(平成19年)2月1日発売、第4世紀26号・通巻376号より、文筆家・書籍商として知られる 松浦弥太郎 を編集長に迎え、商品テストの記事を人手とコストが掛かるなどを理由に、同号を最後にして中止した。

それにしてもすごい雑誌だ。1948年に創刊して以来、外部からの広告を一切載せず、70年近く経って編集長も社主も代わった今でもその主義・主張を変えない。

2016年度(平成28年度) 前期放送 予定の NHK連続テレビ小説『 とと姉ちゃん 』 は、花森と大橋による本誌の創業の軌跡をモデルとしたフィクション作品として制作中。ヒロイン・小橋常子役は女優・高畑充希(みつき)(23)。

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題してスタートすることにしました。。◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

☆ 短歌集 「ミソヒトモジ症候群」 円居短歌会第四歌集2012年12月発行

● 「手軽で簡単絞り染め」

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[一日一首] カテゴリの最新記事

-

◆ 満10年となりました。 2016.05.07 コメント(2)

-

◆ 長年の便秘が治った様な爽快な気分。 2016.05.06

-

◆ 思い付きの出たとこ勝負 2016.05.05

Re: ◆ 本物を見分ける。批評とは見分けること。(08/31)

紫音です さん

私の好きな雑誌の一つです~

昔結婚し始めの頃弟が、いい本だから、日常の生活に役立ててといって、一年間の契約をプレデントしてくれて愉しく読んだ思い出の本です~余分な物に惑わされず、良いと思うものを見極めて生活して下さいと弟が言ってました。今は時々図書館で借りてます。 (2015.08.31 16:17:45)

昔結婚し始めの頃弟が、いい本だから、日常の生活に役立ててといって、一年間の契約をプレデントしてくれて愉しく読んだ思い出の本です~余分な物に惑わされず、良いと思うものを見極めて生活して下さいと弟が言ってました。今は時々図書館で借りてます。 (2015.08.31 16:17:45)

Re[1]: ◆ 本物を見分ける。批評とは見分けること。(08/31)

sunkyu

さん

紫音ですさん、こんばんは。

良い弟さんですね。

紫音姉さんが大好きだったのでしょうね。今から40年ほど前の事ですよね。高度成長の真っただ中で国中が浮かれている時に、弟さんは本物を見極める事の大切さを知っていたんですね。

花森安治さんは、スカートを穿いたりして独自の価値観を持って本物を提示し続けていましたね。

この時代になっても「暮らしの手帖」は変わらずにいることは、とても素晴らしい事ですね。

(2015.08.31 19:41:22)

良い弟さんですね。

紫音姉さんが大好きだったのでしょうね。今から40年ほど前の事ですよね。高度成長の真っただ中で国中が浮かれている時に、弟さんは本物を見極める事の大切さを知っていたんですね。

花森安治さんは、スカートを穿いたりして独自の価値観を持って本物を提示し続けていましたね。

この時代になっても「暮らしの手帖」は変わらずにいることは、とても素晴らしい事ですね。

(2015.08.31 19:41:22)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

サイド自由欄

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

コメント新着

© Rakuten Group, Inc.