2008年01月の記事

全39件 (39件中 1-39件目)

1

-

100%人に好かれる聞く力

人間関係をつくる秘訣それは「聞く力」会話をしている時、「聞く構え」ができていない人には私たちは本能的に「心のドア」を閉めてしまう。一般論は言わずビジュアル化するクセをつける

2008.01.31

コメント(0)

-

面白いぞ人間学

面白いぞ人間学人生の糧になる101冊の本本書は「人間学」を学ぶためのブックガイド人間の真の力は、真の読書で培われるここに紹介されている本は・・・深いですね。さっそく、読んでみます。

2008.01.30

コメント(0)

-

掃除に学んだ人生の法則

掃除に学んだ人生の法則小善を為し、小悪を為さずたとえば、交差点で信号待ちをしている時にタバコの箱をあけ、セロファンを破いて捨てるあるいは、吸殻を捨てる。 ひとつひとつの行為はほんの些細なことであっても、それの積み重なれば非常に大きな問題になる。言葉だけでなく、まず行動から大きなことをしなければ、社会の役に立てないと思って抽象的なことばかり続けるよりも、小さくても具体的な行いをする方が役にたつものです。

2008.01.29

コメント(0)

-

能率手帳の流儀

能率手帳の流儀「書く」こと。そして「振り返る」こと。これが能率手帳の流儀。たったそれだけの単純なふるまいには、どちらにも「考える」というとても大切な行為がともなっている。そうすると、少しずつ未来の人生が変わっていく。「読む・書く・考える」が成長の基本書くから人は進歩する。朝一番に振り返える。

2008.01.28

コメント(0)

-

王陽明と儒教

王陽明と儒教王陽明とは中国・明代半ば(1472年生まれ)に活躍した哲人陽明学は儒教である。儒教は孔子(前551~前479)にはじまる学問子(し)は敬称で先生という意味。端的にいえば「どう生きるか」の学問である。また儒教とは修身・斉家・治国・平天下の学問ともいう。これは「大学」という書物のなかの言葉で、天下が平和で安泰であるためには、わが身を修めることを以てはじめとする。わが身が修まれば、家族がよく和合し、家族が和合すれば、国が治まり、国が治まれば天下は安泰である。 すべてわが身、この一身の修養から出ており、わが身が修まらずして家族の幸せもなく国の安定せず、天下も安泰ではないという。「どう生きるか」は結局のところ「どう身を修めるか」に帰す。

2008.01.27

コメント(0)

-

王陽明と儒教

王陽明と儒教王陽明とは中国・明代半ば(1472年生まれ)に活躍した哲人陽明学は儒教である。儒教は孔子(前551~前479)にはじまる学問子(し)は敬称で先生という意味。端的にいえば「どう生きるか」の学問である。また儒教とは修身・斉家・治国・平天下の学問ともいう。これは「大学」という書物のなかの言葉で、天下が平和で安泰であるためには、わが身を修めることを以てはじめとする。わが身が修まれば、家族がよく和合し、家族が和合すれば、国が治まり、国が治まれば天下は安泰である。 すべてわが身、この一身の修養から出ており、わが身が修まらずして家族の幸せもなく国の安定せず、天下も安泰ではないという。「どう生きるか」は結局のところ「どう身を修めるか」に帰す。

2008.01.27

コメント(0)

-

何のために働くのか

何のために働くのか福沢諭吉は「心訓7則」のなかで「世の中で一番楽しく立派なことは、一生涯を貫く仕事を持つことである」「世の中で一番さびしいことは仕事のないことである」といっている。人間は仕事の中で成長するまた、幸福感がなければ働き続けることはできない。働くことは人間を磨くこと、魂を磨くことだ。仕事という字をみると、「仕」「事」も「つかえる」と読みます。では誰に仕えるのかといえば、天につかえるのです。どうすれば天職に巡り合えるのか素直に受け入れ、一心不乱に取り組む好き嫌いで判断している限り、決して自分の望んでいる仕事にはめぐり合えない天職を見つけるには「続けること」絶えざる挑戦が社会を動かす

2008.01.26

コメント(0)

-

道(どう)

文武に学び未来を拓く 季刊[ 道 ] 154号2007/10「道」は日本文化の理念と武の心をもってあらゆる分野で活躍する方々の生き方を追い求めています宇城空手 「気」の世界「気」が身体にみなりると60兆個の細胞が活性化され眠っていたDNAが呼び起こされる。「自分さえよければ」という小さな考えは消え「現状のままではいけない」という強い使命感となり、それまでの自分にはありえないような行動の活力源が生み出される。 そして、それがそのひとの「哲学」になり現状打破への行動につながっていく。 幕末の日本を守らんと命を賭けて活躍した若き志士たちも、剣術の修行で培った「気」のエネルギーに支えられたに違いないだろう。武道とは本来、そうした志の行動の根源となるもののはずである。

2008.01.25

コメント(0)

-

究極のセールスレター

究極のセールスレターシンプルだけど、一生役に立つ!まさに、バイブル初版から15年昨年ようやく、日本でも発売になりました。この本をいち早く読んで、ここに書かれていることで成功したひとの一人が、あの神田昌典氏なんだなって昨日、今日とダン・S・ケネディ著のこの本を読んで感じました。書く手順 ステップ1 お客様を「しっかり」理解する ステップ2 提供するものを「しっかり」理解する ステップ3 不利な点を告白し、欠点は包み隠さず伝える ・ ・ ・ ステップ17 感情を込めて書き直し、冷静に編集する ・ ステップ19 事前テストを行なう ステップ20 手紙を最終の形にする ・ ステップ22 もう一度編集する ステップ23 試作を自分宛に発送する ステップ24 冷静になる ステップ25 他人の意見を聞く ステップ26 最終見直しをする ステップ27 印刷をする ステップ28 発送するこれだけの、最終チェックを繰り返し練りに練ったセールスレターは反応が違うのはわかりますねもらった手紙が「うっとおしい」から「ありがたい」へ信書には普通いれない、ヘッドラインがとても重要ここでお客のこころをわしづかみできるかどうか

2008.01.24

コメント(0)

-

通販生活 2008春号

読者が選んだ暮らしの道具ベスト100発表号これは、スゴイ事実返品OKの通販生活で本当にいいという太鼓判を押された商品のオンパレードついほしくなってしまいます。http://www.cataloghouse.co.jp/cat_order/tsuhan/index.html

2008.01.23

コメント(0)

-

究極のマーケティングプラン

究極のマーケティングプラン神田昌典監訳シンプルだけど、一生役に立つ!お客をトリコにするためのバイブルまず、監訳者まえがきを読んでこの本に興味をそそがれた。「本書のゲラを編集者から渡されたものの、文字を校正するどころではなかった。というのは、自分のビジネスに即、役立てられる箇所がいくつも見つかって、校正そっちのけで、赤ボールペンで傍線を引き始めてしまったのである」あの、神田昌典を釘付けにするないようとは…なるほど…適切なメッセージを組み立てる「売り物」を掛け値なしに伝える電話帳をのぞいてわかること最高のUSPを見つける間違いなく理解してもらう腹をすかせた群衆をみつける売り物良さを証明するできるだけいいところをみせるタダで宣伝してもらう話題になる電話をかけてきた相手の情報を聞き出して売り込む感謝の気持ちと敬意でお客をもてなす既存客のためにあたらしい商品やサービスを開発するずばぬける「大ファン」をつくる

2008.01.23

コメント(0)

-

お米のひみつ

なぜ、お米を炊くときに水でとぐのか?それは、精米したときに表面に付いたヌカを落とすためです。無洗米は、霧状の水でお米の表面を柔らかくしてタピオカを入れるするとタピオカにヌカがついてそれをお米と分けて出来上がり。タピオカがいいという発見までが時間がかかったそうです。精米機のメーカー株式会社サタケは世界トップブランド国内では90%以上

2008.01.22

コメント(0)

-

病気にならない生き方 3若返り編

病気にならない生き方(3(若返り編))老化とは、エンザイムパワーが衰えることである老化を防ぐには、体が酸化しないような食生活を送り、エンザイムパワーが質、量ともに消耗しない生き方をしていくことに尽きる。「正しい食事」「よい水」「正しい排泄」「正しい呼吸」「適度な運動」「上手な休息・睡眠」「笑いと幸福感」この7分野の健康法を実践するまずは、食事酸化したものはなるべく食べないそれと「動物食」とくに肉は食べない。その代わりに、植物性タンパク質をとるあらためて食生活を見つめなおすためにはお薦めの一冊です。

2008.01.21

コメント(0)

-

小さな人生論2

「致知の言葉」この毎号、特集テーマを凝縮した一文が載せられる。それは常に生きる歴史を正しく語り訓え、人たるの道を説いて倦む事がない。短く、だが美しく豊穣なる言葉自分を高める人生に残すもの何のために生きるのか命の伝承する人生の法則先哲の英知をくむ魂をゆさぶることばの数々しびれます。

2008.01.20

コメント(0)

-

カレーのひみつ

この本、小学校などへ無料配布される広告を目的とした本上手いこと考えていますねカレーの秘密アメリカ東部の長寿で有名なバーモンド州で200年以上も伝えられている健康法それが、リンゴ酢とハチミツをつかった「バーモンド健康法」日本でも昭和30年代大ブームとなり、健康志向が高まりました。そして、できたのがハウス「バーモンドカレー」昭和38年9月のこと。

2008.01.19

コメント(0)

-

組織を伸ばす人、潰す人

権威でなく信頼で人を動かす「志」を覚醒させ共有させるひと社員の「あてにできる」ところを見つけよう「完璧主義」ではなく「全力主義」「シナリオ分析」を習慣にする

2008.01.19

コメント(0)

-

バブル再来

バブル再来2000年から2009年までの10年間は「狂乱の20年代」に似たものとなるだろうつまり1920年代前半の株価暴落後はより大規模なバブルと景気拡大期が1929年まで続いた。アメリカ史上最大の相場が続いた8年間。天才予測家が今後15年間の経済・株価の動きを予測しその対応策を大胆に説いている。

2008.01.18

コメント(0)

-

日常生活に哲学は必要だ

日常生活に哲学は必要だ真剣一生懸命何気なく聞いてしまえばありきたりな言葉だが、真剣であること一生懸命であることは最高の哲学である。日常の中でこれに勝る哲学はない。親の生き方を見せるしつけの要諦は親の真剣さ日常のほとんどは反復、おなじことの繰り返しだが、ほんの少しの違いはある。そのわずかな違いに真剣に向かい合っていけばそのわずかな違いが次のわずかな違いに作用して日常の単調な繰り返しを活性化していく。真剣であることの大切さはそこにある。昨日読んだ鍵山秀三郎さんも掃除のことで同じことを言っていた。この小さな違いが積み重なって大きな違いになる。

2008.01.17

コメント(0)

-

日々これ掃除

日々これ掃除新装改訂版鍵山秀三郎「そこまでやるんですか!」と言われた時初めて、感動となり人を動かすことができる。この人物やっぱり只者ではないですね苦労が顔に出なかったら勝ち10年間は、ひとりで掃除をしていたというのも驚きました。その間は理解されなかったということそこから、つかんだことの大きさまさに、日々これ掃除なんですね。

2008.01.16

コメント(0)

-

20代からのマイホーム

ほしい場所にほしい家をほしい価格でクリエイトホームズの法則まさに、こんな戦略があるなんて…まずは、どうしてもマイホームが欲しいという方向のいや、自分は無理だと思っている人たちをターゲットにした家づくり

2008.01.15

コメント(0)

-

佐藤一斎「言志四録」を読む

佐藤一斎「言志四録」を読む佐藤一斎とは徳川幕府唯一の大学である昌平坂学問所を統括した儒学者で今で言えば東京大学総長に匹敵する人物。平成13年小泉純一郎首相が教育改革基本法案を論議しているときに「言志四録」の一説「三学戒」少くして学べば、則ち荘して為すこと有り。壮にして学べば、則ち老いて衰えず。老にして学べば、則ち死して朽ちず。を採り上げ生涯学び続けることの大切さを説いたことで脚光をあびた。「志こそが人間のレベルを決める」

2008.01.14

コメント(0)

-

中村天風 生きる心得

中村天風を理解するため明治44年ヨーガのグル(導師)カリアッパ師について修行をした、インド・ネパール、ヒマラヤ第三の高峰カンチェンジュンガの山のふもとゴルケ村まで出向き体験した。天風先生が瞑想の果てにつかんだもの「人間は受信体だ!」ということではなかったか。テレビの受信機と同じように微弱な電波をキャッチしそれを増幅してメッセージを取り出す。心が澄み渡り、感受性が高まってくると大宇宙の根源の波動に感応するようになる。そうなると、自分のなかに眠っていた潜在能力が開花し自分でも想像しなかった力が発揮できるようになる。明るく朗らかな肯定的な生き方がはじまる。

2008.01.14

コメント(0)

-

まずこのセリフを口に出せ!!ビジネスハンドブック

「気合いを入れろ、腹から声を出せ!」「ぶつくさいう前に量をこなせ」「メモをとります」「じゃ、四十五秒でプレゼントします」「キーワードを書き出します」「勉強になりました。今日は払わせてください」

2008.01.13

コメント(0)

-

知の愉しみ知の力

知の愉しみ知の力知の遊ぶ達人2人が語る人間は目標があれば百歳を超えても仕事ができる若い人たちに送る言葉 志あるを要す 恒あるを要す 識あるを要す

2008.01.13

コメント(0)

-

江戸しぐさ

身につけよう!江戸しぐさ江戸しぐさは「共により良く生きる」ために、上に立つ者こそが心得ておかなければならない「融和のしぐさ」「平和のしぐさ」であり人類の貴重な無形文化財である江戸商人は1日の1/3以上は「世のため人のため」に費やした「働く」とは人のために動くこと周りの人を楽にする、つまり端を楽にするから「はたらく」のです。 朝回りで気になっていた、人、モノ、コトのボランティアのようなことをする夕方は、明日に備えたことこれを明日備(あすび)といい「あそび」となって、やっと自分の時間がもてたのです。

2008.01.12

コメント(0)

-

12歳からの人づくり

12歳からの人づくり「論語」で伸ばす学力と徳力「人格を磨けば学力は伸びる」の教育理念に基づき独自の道徳教育を実践「夢はひとりで抱く時、夢で終わるが、仲間と共に抱く時、現実となる」国を再生できるのは、優れたリーダーを育成する教育しかない日本や世界の礎を築く真のスーパーエリートをつくる 1.困難に負けない我慢強い「意志」を持つこと 2.思いやり、親切心、感動できる豊な心や感性をもつことその土台の上に 3.豊な知識を持つこと私達は誰しもが、ダイヤモンドの原石をもっているしかし、磨かなければ原石は石ころにすぎないまた、原石は友達と共に磨くことでさらに磨きがましす。そんな原石は、磨き続けなければたちまちその輝きを失い長い時間磨かなければ、元の原石に戻ってしまう。このような考え方をベースにだから君たちは、その原石を磨かなければならないそのために、切磋琢磨していくのだ。

2008.01.11

コメント(0)

-

人口減少社会のメガトレンド

8つの大潮流これからのビジネスヒントモノ(商品)→コト(サービス・感動)ナンバーワン→オンリーワン若者→大人(シニア)

2008.01.10

コメント(0)

-

地名のひみつ

地名のひみつ地名のひみつ(パート2)地名の名づけ多い順 1.その土地がどんなところにあるのか(位置) 2.その土地の形の特徴 1.中村 2.原 3.新田 4.山田 5.中野 6.上野 7.大野 8.中山 9.大谷 10.本郷

2008.01.09

コメント(0)

-

小学新国語辞典

小学新国語辞典国語辞典って奥が深いですね…7歳から「辞書」を引いて頭をきたえるの著者 深谷圭助氏が推奨する国語辞典の1つ約33,000語掲載され見やすいのでビックリ辞典って、調べるものだと思っていたけど読み物としても面白いってことに気づきました。私の愛用辞書にこれからします

2008.01.08

コメント(0)

-

売れる!ネーミング発想塾

売れる!ネーミング発想塾たった一言で「思い」を伝えるチカラ。それがネーミングだ商品に魂を入れる作業。それがネーミングだ。商品に、自分なりの「思い」を込めてみる「ネーミングの法則」を参考に「ネーミングマップ」を埋めるたくさん出たバリエーションから、キラリと光る「名前」を選ぶ

2008.01.07

コメント(0)

-

佐藤一斎「南洲手抄言志録101ヶ条」を読む

佐藤一斎(1772~1859)江戸末期の儒学者今でも通じる言葉の数々理想を失えば老いる

2008.01.06

コメント(0)

-

辞典・資料がよくわかる事典

辞典・資料がよくわかる事典立命館小学校教頭 深谷圭助著「辞書引き学習法」を提唱し注目される。国語辞典をよんでみよう! 言葉の意味がよくわかる 知らなかった言葉の知識が盛りだくさん パラパラめくるだけで新発見にで合えます。事典と辞典の違い 事典―ことがらの内容を説明する書物 辞典―言葉の意味そのものを説明する書物

2008.01.06

コメント(0)

-

小さな会社の負けない発想

小さな会社の負けない発想競争のない独占的なマーケットを創造するための一番の近道は消費者の困りごとや悩み事を解決することだクレームは最大のビジネスヒントクレームに耳を傾け、新規市場を発見する人の役に立つ企業が成長する

2008.01.05

コメント(0)

-

宇宙の響き 中村天風の世界

宇宙の響き「私は何をするために、この世に生れてきたのか!」この答えが見えたとき中村三郎(天風)は変わった天風のことを調べていったら実際に体験しなければ、その言葉の本当の意味を理解できないと著者は2年の月日を重ねこの本を書き上げた。「観念要素の更改法」潜在意識から不安や恐れ、怠惰などの否定要素を払拭して明るく、積極的なものにいれかえなければならない「人間の健康も運命も成功も・不成功もすべて心で思い描いたとおりになる」

2008.01.05

コメント(0)

-

坂村真民一日一言

坂村真民一日一言人生の詩、一念の言葉1月4日 生きるのだいのちいっぱい生きるのだ念じ念じて生きるのだ一度しかない人生を何か世のため人のため自分にできることをしてこの身を捧げ生きるのだ1月5日 大事なこと真の人間になろうとするためには着ることより脱ぐことの方が大事だ知ることより忘れることの方が大事だ取得することより捨離することの方が大事だ

2008.01.04

コメント(0)

-

ありがとうおじさんの人生問答

ありがとうおじさんの人生問答人のマイナスの姿は自分のマイナスの鏡映し「神様は私に確認させ、消して下さろうとしているんだ」って人のマイナスの姿を見たら、必ずプラスに受け直すんです。徳を積むとは感謝して生きること

2008.01.04

コメント(0)

-

気づきの成功学

「気づきが成功のすべての原点である」「人生は運命である」と考えるか「人生は選択である」と考えるかなず、何よりも大切なのは「人生は選択だ」と決意すること「自分の幸福を妨げているのは自分自身だ」「人生二度なし」責任者の生き方と気楽な被害者の生き方人を動かすパワー 自分自信をありのままに表現すること 明るさ誠実さ素直さとか自信にあふれた行動に そのすばらしい人間性が人を突き動かす

2008.01.03

コメント(0)

-

思考は現実化する ナポレオン・ヒル

思考は現実化する携帯版1937年発行以来の超ロング・ベストセラー「思考は現実化する」あなたの頭脳は、大成功者になった人々となんら変わりはない。その使い方が、いくつかの点において間違っているだけである。独自の潜在能力を生かすためのさまざまな方法を教えてくれる一冊です。

2008.01.02

コメント(0)

-

老荘思想に学ぶ人間学

老荘思想に学ぶ人間学これからは下り坂下り坂を味わう醍醐味生きると生きがいの違い迷ったらもとに戻る境野氏は、難しいことを簡単に説明する天才ですね実にわかりやすい。奥が深い一冊です。

2008.01.01

コメント(0)

全39件 (39件中 1-39件目)

1

-

-

- 人生、生き方についてあれこれ

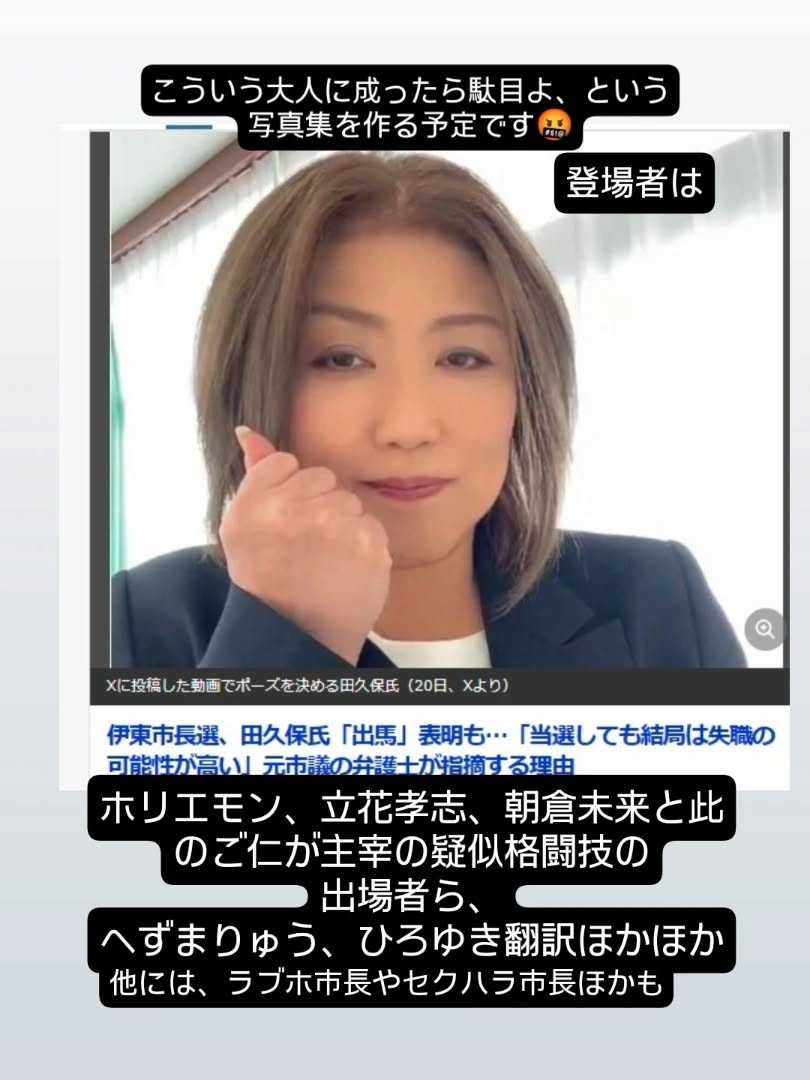

- Nov.23 田久保前市長・立花孝志氏・…

- (2025-11-23 19:32:35)

-

-

-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…

- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…

- (2025-08-27 07:10:04)

-

-

-

- イラスト付で日記を書こう!

- 一日一枚絵(11月9日分)

- (2025-11-23 00:00:28)

-