全1901件 (1901件中 1-50件目)

-

不屈の闘志を持つ新横綱が相撲史に残るドラマを演じきった!!!

稀勢の里、執念の逆転V【大相撲】春場所 稀勢の里、優勝表彰式 観客君が代三唱 大相撲春場所千秋楽。横綱稀勢の里が左肩付近のけがを抱えながら、1差を逆転して初場所に続く2度目の優勝を果たした。写真は痛みをこらえながら内閣総理大臣杯を受け取る稀勢の里 負傷の稀勢の里、逆転優勝 決定戦で照ノ富士破る大相撲春場所は26日、大阪場所・千秋楽を迎え、西横綱稀勢の里が13勝2敗で逆転優勝。2場所連続で賜杯を抱いた。本割で、1敗で単独トップの西大関照ノ富士を下し、直後の優勝決定戦で再び照ノ富士を退けた。稀勢の里 優勝決定戦の一番! 新横綱の優勝は15日制が定着した1949年夏場所以降に昇進した32人中で4人目。稀勢の里は優勝決定戦も制し逆転賜杯!'95年貴乃花以来の新横綱V。13日目の日馬富士戦で左肩付近を負傷した新横綱・稀勢の里は、 この日も強行出場。1差で追う大関・照ノ富士との本割を制すと、優勝決定戦でも退け、逆転で2場所連続となる優勝を決めた。 照ノ富士との本割を突き落としで破り、 優勝決定戦に持ち込んだ稀勢の里。左手が万全ではない中、中に入られ追い込まれたが、土俵際で起死回生の小手投げ。場内には割れんばかりの拍手が響きわたった。稀勢の里 逆転Vに男泣き 声援、支えに感謝「見えない力が働いた」 表彰式で国歌が響きわたる中、稀勢の里は涙を止めることができなかった。 13日目に左肩付近を痛め、14日目の取組は完敗。 2場所連続の優勝は厳しいと思われたが、それでも千秋楽では執念で本割、優勝決定戦で連勝し、逆転優勝を引き寄せた。インタビューでは、 試練を乗り越えての優勝を振り返り「応援と支えてくれた人のおかげです。きょうは泣かないと決めていたのですが…すみません」。そう言ってまた涙をこぼした。左手が十分に使えない中「気持ちだけぶつけようと思った」と気合の取組。館内の声援も味方に奇跡を呼んだ。「自分の力以上のものが最後に出た。見えない力が働いた」と振り返った横綱。生真面目な性格そのままに、早くも来場所も見据え「夏場所で元気な姿を見せられるように、治療に専念してまたしっかりやりたい」と、最後は晴れやかな表情で誓った。では、五月場所も楽しみに待ちましょう。

2017年03月27日

コメント(0)

-

新横綱稀勢の里トーナメント初優勝「勢いそのまま」

横綱初V「焦らずやっていきたい」 大相撲トーナメント背負う期待に見事応えた。1月の初場所で初優勝し、19年ぶりの日本出身新横綱となった稀勢の里。勢いそのままにトーナメント大会を初制覇し「自信になる」。充実感が漂っていた。 取組前。国技館で横綱土俵入りを初披露した。聖地であり、やはり「緊張しました」とはにかんだ。「独特のすり鉢状の国技館で声が中央に集中する。違うね」。満員に埋まり、沸き立つ館内の声援を力に変えた。 トーナメントは2回戦から登場し、宝富士、勢、臥牙丸を得意とする左四つで圧倒。相撲を取るのは初場所千秋楽以来だったが「非常にいい状態で疲れもほとんどない」という。落ち着いた横綱相撲を続け「番数を取って体がキレてきた」と徐々に乗ってきた。決勝は貴ノ岩に中に入られたが、逆転の突き落としで勝ち切った。 表彰式で優勝杯を手渡してくれたのは、子供の頃から憧れの貴乃花親方(元横綱)。土俵上で平成の大横綱に「よかったな」と声をかけられ、「光栄なこと。いろいろアドバイスもしていただいている。本当にありがたい」と感謝した。 行事をこなすうちに少しずつ春場所(3月12日初日、大阪)が近づいてくる。新横綱は「またしっかり稽古して、一つ一つ焦らずやっていきたい」と抱負を述べた。

2017年02月06日

コメント(0)

-

稀勢の里、初代若乃花化粧まわし!土俵の鬼継ぐ

稀勢の里の明治神宮奉納土俵入り

2017年01月28日

コメント(0)

-

第72代横綱稀勢の里 奉納土俵入り!!

新横綱稀勢の里・明治神宮奉納土俵入り 第72代横綱稀勢の里 奉納土俵入り!!

2017年01月27日

コメント(0)

-

第72代横綱・稀勢の里誕生!!!

日本相撲協会は25日午前、東京・両国国技館での臨時理事会後、使者の春日野理事と高田川審判委員を伝達式の会場となる東京都内のホテルに派遣。第72代横綱・稀勢の里誕生:伝達式と口上の晴れ舞台 横綱昇進を伝えられた稀勢の里は、緊張した面持ちで「謹んでお受け致します。 横綱の名に恥じぬよう精進致します。 本日はありがとうございました」と述べた。 2011年11月の大関昇進の時と同じようにシンプルな言葉で喜びをかみしめた。 春場所(3月12日初日・エディオンアリーナ大阪)は17年ぶりの4横綱となる。

2017年01月25日

コメント(0)

-

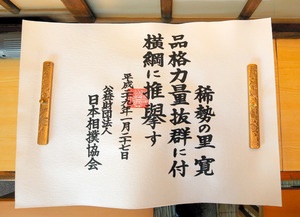

稀勢の里の横綱昇進!、横審は全会一致で横綱に推薦

大関稀勢の里を第72代横綱に推薦することを決めた横綱審議委員会の守屋秀繁委員長が23日、会議の内容について説明した。 今後も横綱として活躍できると見た上で、全会一致での賛成だったと振り返った。 この日は出席者全員が稀勢の里の横綱昇進に賛成。 議決権のない欠席者も、賛成の意見を得た。 守屋委員長は「全会一致で、稀勢の里を横綱に推薦することになります。 今回、横綱への推挙だけでなく、この後も横綱として活躍すると思い、十分にふさわしいと思います」と語った。 横審の推薦を受け、日本相撲協会は明日25日に番付編成会議と臨時理事会を行い、ここで正式に横綱稀勢の里の誕生が決まる。

2017年01月24日

コメント(0)

-

稀勢の里、横綱昇進へ 臨時理事会招集要請

大相撲初場所で幕内初優勝した東大関・稀勢の里の横綱昇進が千秋楽の22日、確実になった。14日目に初優勝を決め、千秋楽結びの一番で白鵬に逆転勝ちして14勝1敗で終えた。 【平成29年初場所 千秋楽】 白鵬 vs 稀勢の里 稀勢の里 ついに手にした賜杯 喜びを語る 稀勢の里 優勝パレード 国技館通り 日本相撲協会審判部は昇進に関する臨時理事会の招集を八角理事長に要請。これを受けて八角理事長が23日に行われる横綱審議委員会に昇進を諮問。横審の答申を経て、25日の理事会で第72代横綱・稀勢の里が誕生する。 news source/mainichi news

2017年01月23日

コメント(0)

-

稀勢「綱」固まる 千秋楽待たず

東大関・稀勢の里が悲願の初優勝を達成した。 西前頭13枚目・逸ノ城(23)=湊=を寄り切って13勝目。 1差の2敗で追う東横綱・白鵬(31)=宮城野=が結びの一番で敗れ優勝が決まった。 2011年九州場所後の大関昇進から31場所目の初Vは歴代1位のスロー記録。 二所ノ関審判部長(元大関・若嶋津)は横綱昇進を諮る臨時理事会招集の要請を示唆。 1998年夏場所後の3代目若乃花以来、19年ぶりの日本出身横綱誕生が現実味を帯びてきた。 稀勢の里の横綱昇進は23日の横綱審議委員会(横審)で決まる。 審判部が臨時理事会の招集を八角理事長に要請することで、相撲協会内で横綱に昇進させる方針は固まった。 初優勝にもかかわらず、千秋楽を待たずに横綱誕生の動きが出るのは異例といえる。 平成以降は2場所連続優勝という横審の内規が厳格化。 鶴竜以外は連覇で昇進しているだけに、稀勢の里への期待と評価がうかがえる。 横審で出席委員の3分の2以上の賛成が得られれば「横綱・稀勢の里」が誕生する。 ただ、過去には94年秋場所後の大関・貴ノ花(当時)など合計4例が、規定を満たさずに見送られたことがある。最終的な決定権は、あくまで横審にある。 平成29年初場所14日目 稀勢の里 優勝の瞬間 news source/スポーツ報知

2017年01月22日

コメント(0)

-

これが相撲王道だ!・大関 稀勢の里 3人の外人横綱を撃破

九州場所 十日目 稀勢の里 VS 白鵬( 2016年11月22日) 九州場所 十一日目 稀勢の里 VS 鶴竜( 2016年11月23日) 九州場所十二日目 稀勢の里 VS 日馬富士(2016年11月24日)

2016年11月25日

コメント(0)

-

関東甲信の広い範囲で54年ぶりの降雪!

きょう(24日)は伊豆諸島付近に前線を伴った低気圧があって、関東甲信地方には真冬並みの寒気が流れ込んでいる影響もあり、広い範囲で冷たい雨が雪となっています。 関東地方の山沿いや甲信地方では大雪のおそれがあるようだ。※関東甲信地方には大雪注意報が発表されている所が多くなっています。 予想される降雪量はあす(25日)6時までの24時間にいずれも多い所で、甲信地方、関東地方北部山沿い15センチ、箱根から多摩地方や秩父地方にかけて10センチ、関東地方平野部5センチ、東京23区 2センチの見込みのようだ。 大雪による交通障害や路面の凍結、電線や樹木への着雪などに注意しなくちゃいけないね。 横浜でも「初雪」が観測されました。 11月に「初雪」が観測されたのは、1962年(昭和37年)以来、54年ぶりのことです。 そのほか、東京23区、熊谷、前橋、水戸、宇都宮、甲府も「初雪」との事です。

2016年11月24日

コメント(0)

-

良質な睡眠を得るために 生活リズム保つのが第一

睡眠時無呼吸症候群(SAS) 4月になり、新しい土地や学校、職場などで生活をスタートした人も多いのでは? 環境の変化は睡眠の質にも影響するという。 よく眠り、スッキリと朝目覚めることは心身を健康に保ち、生活の質を向上させるために不可欠。 「新生活が始まる4月は不眠症に悩む人が増えやすい季節」。 仕事や生活の変化などがストレスとなり、1~2週間たってから、「夜、ぐっすり眠れない」「昼間何となく眠く、集中力が続かない」などの悩みが生じるという。 不眠症には大きく分けて、(1)寝付きが悪くなる入眠障害(2)途中で目が覚める中途覚醒(3)通常の起床時刻よりもかなり早く目覚める早朝覚醒(4)睡眠時間は十分だが、安眠できていないと感じる熟眠障害 の4種類があるようだ。 昼間の眠気が仕事や勉強、家事などの活動に影響を及ぼすほか、糖尿病などの代謝系疾患や鬱病などにつながる可能性もあるため、注意が必要と専門医。 「毎朝、決まった時間に太陽などの明るい光を浴びて起床し、きちんと朝食を食べる。 夜 は就寝の2~3時間前までに夕食を済ませ、午前0時前には就寝する。 週末や休日も含め、規則的な生活を続けることが重要。 必要な睡眠時間には個人差があるが、6~6時間半程度が目安という。 パソコンやスマートフォン(高機能携帯電話)、携帯電話などの画面から発せられる光は「眠りを妨げる効果がある」ため、これらの機器の操作は就寝の30分前には終了したほうがいいようだ。 このほか、 (1)入浴は就寝の30分~1時間前までに済ませる (2)夕食後はたばこやカフェイン入りのコーヒー、お茶などを控える (3)昼寝をする場合は午後5時までに-なども気をつけたいポイントのようだ。 「これらの点を守って、なお不眠が続く場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)などの病気が原因の可能性もあるため専門医を受診してほしい」と話す。

2016年04月05日

コメント(0)

-

日本相撲協は横綱白鵬に引退勧告!

日本相撲協会は今日『4月1日』の理事会で満場一致で 横綱白鵬に引退勧告! 白鵬がこれで引退勧告!!! ↓ 白鵬、涙の謝罪 変化でV、観客からやじ… 立ち合いの変化に場内からは大ブーイングと罵声(ばせい)が飛び交った。取組後の優勝インタビューでは複雑な感情が絡み合い、涙を流して絶句、異例の謝罪も口にした。 水を打ったような静寂が、罵声とため息で破られる。36度目の優勝を決める結びの一番、気も伝わらなければ、熱もない、わずか1秒1。懸賞を受け取る白鵬の表情は、かたくなる。「勝ったらなんでもええんか!」。土俵下で行われた優勝インタビュー。拍手よりも、痛烈なやじが白鵬の背中に浴びせられた。4日目には、土俵を割って力を抜いた隠岐の海に駄目を押して、土俵の下へ吹っ飛ばした。8日目は嘉風に強烈なかち上げから、激しい張り手を繰り出す手荒い攻撃で鼻から大量に出血させた。このとき、今場所2度目の駄目を押し、土俵下の審判長に骨折の重傷を負わせている。今場所の白鵬はふてくされたり、いらだつ場面が目立った。駄目押しが相次いだ時点で、数日間の謹慎処分にするべきだった。協会が英断を下せないのであれば、師匠が途中休場を申し出てもよかっただろう。白鵬は殊勝な部分があることから、かつての朝青龍より悪質さが目立ってしまう。白鵬・今場所の“お騒がせ”アラカルト ★駄目押し 4日目(16日)の平幕隠岐の海戦で、相手を押し出しで下した後、 のど輪で土俵下まで吹き飛ばした。 過去にも問題視された行為を再び繰り返したが、 支度部屋では「熱くなったか?」という質問に対し 「全然」と答えるなど反省の様子は見せなかった ★血祭り 8日目(20日)の関脇嘉風戦で、相手の顔面に強烈な張り手、 かち上げを見舞い流血させた。 さらに勝負が決まった後、嘉風の右足を持ち上げ土俵下に投げ飛ばした。 この駄目押しで、 土俵下で審判長を務めた井筒親方(元関脇逆鉾)が嘉風にのしかかられ左足を骨折。 翌日、白鵬は協会審判部から厳重注意を受けた

2016年04月01日

コメント(0)

-

花粉症シーズンが終わってからも怖い「合併症」の深刻度

今年は花粉の飛散量が多いようだ。[MAD] 花粉症患者魂の叫び「ザ・ロック」版 これから気温が上昇すると、一気に急増するとみられている。 花粉症だけでなく、その合併症にも注意が必要だ。 目がかゆくて涙がボロボロ、くしゃみが止まらず鼻水もズルズル……。 ただでさえ厄介な花粉症だが、その花粉症がさらなる病気を引き起こすケースも多い。 花粉の季節が終わってからも深刻な症状に悩みたくなければ、注意しておく必要がある。 まず「副鼻腔炎=蓄膿症」に気をつけたい。 鼻の周辺にある骨の空洞部分に鼻水やうみがたまり、炎症を起こす病気だ。 耳鼻咽喉科の専門医は言う。 「花粉症によるアレルギー性鼻炎が続くと、粘膜が腫れて空洞から鼻へのルートが潰れてしまいます。 そうなると、鼻水の流れが悪くなったり、空洞部分にうみがたまって炎症を起こし、副鼻腔炎になります。 粘り気のある鼻水が止まらなかったり、鼻づまりが改善しないだけでなく、炎症が広がると頬、おでこ、目の周りが痛くなることもあります。 嗅覚に障害が出て、ひいては味覚にも悪影響が出ます」と話す。

2016年03月05日

コメント(0)

-

春眠 暁を覚えず

寝不足の人も寝過ぎの人も、肥満になったり、内臓脂肪が蓄積したりする。 そんな傾向が、米ウェークフォレスト大などの研究で示された。生活習慣病につながる内臓脂肪の蓄積は、食生活の影響が大きいと思われているが、睡眠の影響も無視できないようだ。 「春眠 暁を覚えず」の季節。 お寝坊もほどほどに……。 18~81歳のアフリカ系アメリカ人とヒスパニックの男女計1107人に睡眠時間を尋ね、脂肪の蓄積をCT(コンピューター断層撮影)で調べた。 その結果、夜の睡眠時間が5時間より短い人は、肥満がちで内臓脂肪の蓄積も明らかに多かったようだ。 8時間以上の人も、程度は低いものの同様の傾向があったとか。 これらは40歳未満の人に見られた特徴だったよう。 同大の研究グループは、「寝不足だと食欲を高めつつ代謝を減らすホルモンが増え、寝過ぎると体を動かす時間が少なくなっている可能性があるという。 一般的には毎晩6~8時間の睡眠を取るべきだ」と言っている。 ただ今回の研究は、肥満や生活習慣病が比較的多いアフリカ系アメリカ人とヒスパニックが対象。、 日本人に同じことがいえるかどうかは、まだはっきりしていないようだ。

2016年03月01日

コメント(0)

-

親の願いも世相によって…

健康であればそれでいい……親が子に願うことは、いつの時代も変わらないはずだが。 来週はひな祭り。 ある飲料メーカーの調査によると、今年もお祝いすると回答した、小中学生の娘を持つ父母は72%だった。 おおむね家庭円満のようだ。 それでは、「娘さんの将来について気になることは?」。 一番気になることの最多回答はやはり「健康」(54%)なのだが、次点は「受験」(27%)。 ちなみに、2番目に気になることの最多回答は「就職」(30%)、3番目は「結婚」(30%)。 お受験とか就職氷河期とか婚活といった世相を、モロに反映している。 健康であれば、それでいいと言い切れる余裕のある親が減ってきているのかもしれない。 それもまた世相か。

2016年02月27日

コメント(0)

-

まもなくスタート!スギ花粉前線

花粉症に悩む人にとって、憂鬱な季節がやってきた。 そもそも花粉症などのアレルギー疾患はなぜ増えるのか。 日本アレルギー学会で興味深い疫学調査を発表した。 健診を受けた0〜3歳の乳幼児約6500人を調べたところ、 ▽アトピー性皮膚炎約13% ▽ぜんそく2% ▽アレルギー性鼻炎0・4% ▽アレルギー性結膜炎0・3%などの疾患が見つかった。 こうした疾患をもつ子供の家族や生活環境を調べると、 (1)アレルギー疾患をもつ家族がいる (2)ペットを飼っていない (3)ヨーグルトなど乳酸菌製品の摂取が少ない (4)男児−−の四つの要因が浮かび上がった アレルギー疾患をもつ子供が増えている要因の一つに「衛生仮説」がある。 まわりの環境が清潔になり過ぎて、免疫を調整する力が衰えているとする説だ。 家で動物などを飼っていれば、小さいときからペットの細菌など異物に触れる機会が増える。 アレルギーになった後はペットの飼育は避けた方がよいが、今回の調査ではペットのいない家庭の子供の方がアレルギー疾患が多かった。 この調査だけで確かな因果関係を導き出すのは難しいが、「清潔過ぎる環境はアレルギーの疾患に関係している可能性があるのでは」と話す。 最近は砂遊びやどろんこ遊びをする子供が減っている。子供をあまりにもきれいな環境だけで遊ばせるのはよくないようだ。 英国の研究では、2歳までに抗生物質を取った乳幼児の方が、取ったことのない乳幼児に比べ、アレルギー疾患の頻度が高いという報告がある。 抗生物質を取り過ぎると有益な腸内細菌が減り、腸内細菌のバランスが崩れる。 「幼いうちに正常な免疫機能を作っておくことが大切だ」と指摘、「抗生物質の取り過ぎがよくないのはもちろんだが、家庭内で抗菌グッズを安易に使う風潮にも疑問を感じる」と語る。 花粉症はいまや国民病。 国民の4人に1人はスギ花粉症と言われる。 花粉症患者が増えた背景には、スギの植林拡大による花粉の飛散量の増加、大気汚染などが指摘されている。 治療の基本は症状を抑える抗ヒスタミン薬や噴霧用ステロイド薬だが、症状の軽減や予防に、腸内細菌の一種「ビフィズス菌」の有効性を示すデータがある。

2016年02月15日

コメント(0)

-

鎌倉七福神めぐり・その7・御霊神社

御霊神社 福禄寿様(知恵の神様)御霊神社(ごりょうじんじゃ) 御霊神社は各地にあるが、祖先の霊を守る社と、怨霊鎮護の為に祀る神社とある。 この社は、鎌倉始祖の鎌倉権五郎景政を祀った神社である。 御霊神社はその昔、鎌倉近辺には大庭、梶原、長尾、村岡、鎌倉という平氏五家があり、これら五家の祖を祀る神社として五霊神社が建てられた。 これが御霊神社となり祭神としていつしか、武勇で名高い領主の鎌倉権五郎景政公一柱だけを祀るようになった。 鎌倉権五郎景政公は、剛勇で知られた武将で、後三年の役(1083~)には16歳で出陣し、源義家に従って活躍した。 この権五郎景政公の命日が9月18日で、この命日には、昔から面掛行列という珍しい行事があります。

2016年01月31日

コメント(0)

-

鎌倉七福神めぐり・その6・長谷寺

長谷寺 大黒様(出世、開運の神様)長谷寺 この寺は、鎌倉時代以前からある古寺です。 天平8年(736)の創建と言われ、坂東33ヵ所観音霊場の四番札所であり、本尊の十一面観音は高さ9.18mあり木造では日本一と言われています。 この像は大和の長谷寺の観音様と同じ楠の一木造りで、立ち姿が美しい。 康永元年(1342)に足利尊氏が金箔を施し,明徳3年(1392)には足利義満が光背を造って納めたといわれる。 宝物館には文永元年(1264)の銘のある梵鐘や、元徳の銘のある懸仏などがあります。 本尊は十一面観世音菩薩。

2016年01月27日

コメント(1)

-

相撲、琴奨菊が初優勝 10年ぶりに日本力士V

大相撲初場所千秋楽は24日、東京・両国国技館で行われ、東大関の琴奨菊(佐渡ケ嶽部屋)が初優勝を飾った。 日本出身力士の優勝は2006年初場所の大関・栃東(現在の玉ノ井親方)以来、10年ぶり。 この10年間はモンゴル出身の朝青龍、白鵬、日馬富士、鶴竜やブルガリア出身の琴欧洲ら外国勢が優勝を占めてきた。 日本国籍を取得したモンゴルの旭天鵬が12年夏場所で優勝しているが、日本出身の力士がようやく壁を打ち破った。 大関在位26場所目となる今場所は前に出る相撲で白星を重ね、10日目から鶴竜、白鵬、日馬富士の3横綱を破った。 大関 琴奨菊vs横綱 鶴竜 大関 琴奨菊vs横綱 白鵬 大関 琴奨菊vs横綱 日馬富士

2016年01月25日

コメント(0)

-

鎌倉七福神めぐり・その4・妙隆寺

妙隆寺仏殿 寿老人(長寿の神様) 妙隆寺(みょうりゅうじ) 妙隆寺は日蓮宗総寺院。 一帯は鎌倉幕府の有力御家人だった千葉常胤の子孫・胤貞の別邸跡と伝えられ、一般には「千葉屋敷」とも呼ばれている。 妙隆寺は胤貞が祖先追福のため、至徳二年(1385)、七堂伽藍を建立して妙隆寺を創建し、中山法華経寺の日英上人を開山に迎えたと伝えられる。 妙隆寺は中山門流の中心となった。本尊は日蓮上人

2016年01月20日

コメント(0)

-

鎌倉七福神めぐり・その3・宝戒寺

宝戒寺 毘沙門天様(病魔退散、財宝富貴の神様) 宝戒寺は、天台宗の寺院です。 開基は後醍醐天皇。 開山は天台座主五代国師円観恵鎮慈威和上で、建武2年(1335年)に創建されました。ここは、北条義時が小町邸を造って以来、北条執権の屋敷であった所です。 元弘三年(1333)、新田義貞の鎌倉攻めにより鎌倉幕府は滅亡し、北条一族が滅びた。 北条九代の霊を慰めまた国宝的人材を養成修行する道場として、後醍醐天皇が足利尊氏に命じて、この屋敷跡に建立させた寺です。 本尊は子育経読地蔵大菩薩(国重文)。 境内には本尊を安置する本堂の他、聖徳太子像を祀り、職人の信仰厚い太子堂、後年建てられた北条氏を供養する宝篋印塔、鐘楼がある。 境内には四季を通じて花が咲いています。 特に冬のシダレウメが見事に咲きます、秋は境内一面に白萩が咲き・萩寺として親しまれています。 また108種の椿が10月下旬から5月迄咲き続けます。

2016年01月17日

コメント(2)

-

鎌倉七福神めぐり・その2・鶴岡八幡宮

鎌倉七福神めぐり・その2・鶴岡八幡宮 鶴岡八幡宮・弁天様 弁天様(芸の神、財運を招く神様) 鶴岡八幡宮 鶴岡八幡宮は、京都の石清水八幡宮を厚く信仰していた源頼義が前九年の役で奥州の安部氏を平定した後、康平6年(1063)8月、京の石清水八幡宮を鎌倉由比ガ浜郷に勧請し社殿を創建した。 その後、治承4年(1180),源頼朝が鎌倉入りするや由比ガ浜の八幡宮(元八幡)を,この地小林郷に移した。 建久2年(1191)には武士の守護神の宗社に相応しく上下両宮の現在の姿に整えた。 源頼朝が,この高台に社殿を作った時は、既に平家は滅亡し、奥州・藤原氏も討伐し,全国60余州を平定した時であった。 翌年には、征夷大将軍になり、まさに頼朝の絶頂期であった。 鎌倉はこの頃は既に、京都と並んで政治文化の中心となっており頼朝は関東の総鎮守となって崇敬されていた。 以来、鶴岡八幡宮は常に鎌倉のシンボルであり、幕府の儀式や行事はすべてここを中心に行われた。 また武門のシンボルとしても豊臣、徳川家から手厚い信仰を受けていた。 例年4月第三日曜と9月16日に行われる流鏑馬は、鎌倉武士の気概を伝えてくれる。 狩装束の射手が一直線に馬を走らせながら鏑矢で3つの板の的を射る流鏑馬神事は、豪快さと繊細さを求められる騎乗の妙技である。平安後期から鎌倉時代に、笠懸、犬追物とともに「騎射三物」の一つとして武芸鍛錬のため隆盛した。 今では全国各地で行われている行事だが、鶴岡八幡宮のそれは、武士の旧都で行われるだけにとりわけ迫力がある。

2016年01月10日

コメント(0)

-

鎌倉七福神めぐり・その1・浄智寺

鐘楼門 布袋様(家庭円満の神様) 浄智寺 臨済宗円覚寺派・淨智寺が創建された十三世紀の終わり頃の鎌倉は、北条氏の勢力が極めて盛大で禅宗が栄えた時期であった。 淨智寺は、鎌倉五山の第四位である。 鎌倉幕府五代執権・北条時頼の三男・宗政が29歳の若さで弘安四年(1281)に没し、八代執権・北条時宗が弟の菩提を弔う為に、その夫人と子・師時を開基として建てた寺である。 延文元年(1356)の火災で,当初の伽藍は焼失したが,室町時代には方丈,書院,法堂など主要な建物や塔頭があった。 しかし関東大震災で殆ど,倒壊し,現在は三門・楼門や新しい仏殿・方丈・客殿等が伽藍を形造っている。

2016年01月05日

コメント(0)

-

明けましておめでとう

謹賀新年 今年もよろしくお願い致します。 2016年 元旦

2016年01月01日

コメント(2)

-

ゆく年(未)・くる年(申)

ゆく年(未)・くる年(申) 今年一年お世話になりました。2016年の申年も宜しくお願いします。飲酒「適量」でもリスク 心房細動の可能性高める 飲酒は量にかかわらず、脳梗塞などの原因となる不整脈の一種、心房細動の発症リスクを高めるとの解析結果を筑波大の研究員らが米学会誌電子版に、発表している。適量の飲酒(純エタノールで男性は1日24グラム以下、女性は12グラム以下)は心筋梗塞などのリスクを下げるとされているが、心房細動のリスクを下げるとはいえないと、研究員らは分析している。 純エタノール量は、アルコール度数5%のビール中瓶(500ml)の場合、20グラムになる。 研究員らは、過去に海外で報告された飲酒習慣と心房細動の関係を調べた14の研究を解析。 男女にかかわらず、摂取量が最も多いグループの人が心房細動を発症するリスクは、最も少ないグループの1.5倍との結果が出た。 摂取量の区分は研究によって異なり、最多グループは1日に18~72グラム。 摂取量が増えるほど心房細動のリスクが高まるとの研究結果が多かった。 研究員らは「高齢化に伴い、心房細動は増えつつある。特に過去に心房細動を発症したことがある人を中心に、脳卒中の予防のためにも、飲みすぎないことが重要と思われる」と話している。 年末、年始は飲む機会が多くなります、飲酒「適量」は、この時期の寒さとかさなり脳梗塞などの原因となるリスクが高くなるようだ。 飲むなら乗るな!飲んだら乗るな!家族の為に!!!。アルコールが抜けるにはどれくらいかかるの?

2015年12月31日

コメント(0)

-

鎌倉・神々の散歩径・その10

北鎌倉駅の下りホームに沿って、宮下小路(通称)と言われる細い路地を通って、円覚寺の塔頭を巡るに都合よい小路がある。 道の右上には「八雲神社」があり、それで「宮下小路」と言うようだが、その先に「洞門山トンネル」なる小さなトンネルに出会う。 洞門山トンネル入口 洞門山トンネル出口 入口には、アーチ型の門があり、「好々洞」の文字が刻まれている、この奥に好々亭という料亭があった名残だそうな。 トンネルを出て右へ坂を上ると裾には、春は薇(ゼンマイ)がほどけ、菫(スミレ)が咲き、夏は蛍袋、秋は野紺菊、ススキの花穂が揺れる。 坂を上ると「八雲神社」へと辿る。境内に立つと北鎌倉の景色が一望でき、左に瓜ヶ谷の山が連なり、「東慶寺」のふっくらした屋根が見え、右に「光照寺」が観え、遠くは丹沢賛塊、富士山の雄姿も臨る。 この地域は室町時代に馬や紅花の市が開かれて繁栄したとされ、八雲神社は都市化する町の鎮守として創建されたという。 神社の裏を右に歩を進めると、いつしか円覚寺の寺域に入り、路傍には石仏、塔頭の「雲頂庵」が近づくと、道は整然とした石畳になる。 「雲頂庵」 「白雲庵」 雲頂庵は一般の立ち入りを許さないが、前庭の牡丹を楽しむことができる、更に、石垣と白壁に囲まれた石段を上ると、白雲庵の生垣の緑が目に飛び込む、 白雲庵も鎌倉時代に始まる古寺で、本尊の釈迦像や開山像など、貴重な文化財を伝えている。 歩を辿ってゆくと、「伝宗庵」・「富陽庵」の前を通り、「桂昌庵」に至る、その間わずかだが木の間隠れに丹沢、富士を遠望し、冬から春にかけて一時期は落椿を踏みながらの道は「円覚寺」の境内へと続く。

2015年12月25日

コメント(0)

-

鎌倉・神々の散歩径・その9

鎌倉の道を辿ると、入り組んだ谷が作り出す翳の面を思わずにはいられないことが、しばしばある。かって権勢を誇った栄華の跡は石碑と化し、その権勢の護持を祈るため、また、一方では葬り去った政敵や戦乱で没した名も無き人々の霊を慰撫するために創設された寺社は、あるいは廃され、あるいは時の流れに大きな変貌を余儀なくされている。 しかし、なおこの地には「中世」という言葉そのものが我々に喚起するある種の感慨が、その形をとどめて存在しており、谷や切通しの石仏・石塔、山中や山腹の「やぐら」・墓塔・供養塔などはその証である。 鎌倉は、源頼朝が鎌倉幕府を開き、続く室町幕府が鎌倉府を置いて関東支配の拠点となった地である。 この地は、日本の中世が封じ込められたような不思議な街である。山々は幾筋もの谷を作り出し、谷は豊かな自然を育みつつ四季折々の彩りを見せ、多くの古寺社や鎌倉特有の「やぐら」・石仏・石塔などを懐にいだき、尾根道からは輝き霞む海が遠望される。 手前よ舞殿・本殿 「鶴岡八幡宮」・舞殿 「鶴岡八幡宮」・本殿 太鼓橋(左) 太鼓橋(右) 「鶴岡八幡宮」は頼朝の鎌倉入り以来、鎌倉の中心として存在し続け、由比ガ浜へと続く若宮大路にはニノ鳥居・三ノ鳥居の間に「段葛」と呼ばれる参道が今に残る。 鶴岡八幡宮は幕府の儀式や行事も当宮を中心におこなわれたといい、戦国武将や徳川幕府にも厚く信仰され、積極的な寄進や修造がなされている。 若宮大路に設えた一段高い参道<段葛>は三ノ鳥居を入った左右の<源平池>と称される蓮池も源平池にかかる橋も、頼朝が夫人(北条正子)の安産を祈って社前から由比ガ浜まで、まっすぐな道に直し、葛石(縁取石)を両側において参道としたものである。 源平池は向かって右側を白蓮(びゃくれん)を植え三つ(産)の島を配して「源氏の池」、左を紅蓮(ぐれん)を植え四つ(死)の島を配して「平家の池」としたと伝えられる。 「平家の池」 弁天社 「源氏の池」 当宮の石段左側に<公卿の隠れ銀杏>といわれる大銀杏(平成21年3月10日の強風で倒れた)があった。 <公卿の隠れ銀杏>の再生根元 境内の「若宮」庭園 鎌倉幕府三代将軍源実朝は大銀杏に潜んでいた兄頼家の子の公暁(くぎょう)に殺されたという。 鶴岡八幡宮をあとに、「来迎寺」から源頼朝墓・「覚園寺」、さらに「永福寺跡」を経て「瑞泉寺」へと歩む道は、歴史のもつ重さを一入実感させられる。 源頼朝墓」墓標 「源頼朝墓」 三方に山をめぐらした勝景地、紅葉ヶ谷に「瑞泉寺」はある。本寺はまた、古来より花の名所としても知られている。 <二階堂道うん>が開基、「瑞泉院」として創建されたが、足利基氏が再興して「瑞泉寺」と称されるようになったという。足利基氏は尊氏の子で初代鎌倉公方として関東を支配した。

2015年12月21日

コメント(0)

-

鎌倉・神々の散歩径・その8

鎌倉の北に連なる山並みは<鎌倉アルプス>と呼ばれ、その尾根路を<天園ハイキングコース>になっている。 尾根路沿いには鎌倉特有の「石仏・石塔」が点在し、山頂付近では、木々の間から鎌倉の町並みと海が見え、山道を下りれば古寺へと至る。 「石仏」 「石塔」 建長寺の半増坊の天狗像群の背後の急坂を上ると<勝上けん>と呼ばれている展望台がある、一般的に天園ハイキングコースの起点とされている。 <勝上けん>から数分で「十王岩」に着く、石に彫り出された像の風化が甚だしく像容は定かでないが、左から如意輪観音・血盆地蔵・閻魔王だというが、海から吹き上げる、風が山塊に当たって作る音が、冥界で死者の罪を裁く「十王」の声として恐れられたという。 「十王岩」 「十王岩」の傍らに展望台がある、眼下に由比ガ浜へと続く若宮大路と街並、そのさきに広がる海がマリンブルーに映える。 展望台からの眺望 「十王岩」をあとに、覚園寺方向への分岐点を過ぎ、尾根伝いに20分ほどで、この山並の最高峰<大平山>に着く、急坂を登ると岩肌をむき出しにした山頂に至る。 山頂を下って暫くすると、<天園> すなわち、「六国峠」に至る。 <天園>から瑞泉寺・明王院への尾根道をたどって15分ほど歩くと「貝吹地蔵」がある。 初め弁天 石造五層塔 貝塚地蔵菩薩 鎌倉幕府の執権であった北条田高時は新田義貞(正式名は源義貞)に攻められて「東勝寺」で一族とともに自刃(じじん)し、鎌倉幕府はここに崩壊したという。 その高時の首を守って逃げ惑う家来を、貝を吹いて埋葬の地へと導いたいう伝承をもつ地蔵菩薩だという。

2015年12月17日

コメント(0)

-

鎌倉・神々の散歩径・その7

浄智寺門前を建長寺方向へ数分歩くと、右手に趣を誘う茅葺屋根の「長寿寺」三門が石段上に見える。 長寿寺は初代鎌倉公方(鎌倉府の長官で関東を支配)足利基氏が父尊氏の菩提のため創建したと伝えられる臨済宗の寺とされ、一般公開はされてないが、寺域は谷の自然に溶け込み、仏殿の茅葺屋根が印象的である。5人以上の予約が必要だが本寺の精進料理は名高い。 三門 仏殿 方丈 長寿寺の寺域を右にして、谷の風が吹き抜ける切通しが、鎌倉七口(七切通し)の一つ、亀ヶ谷坂の切通しである。切通しの中ほど右に崖をえぐって「石像の六地蔵」が安置されている。花の絶えることが無いようだが、どのような因縁でいつごろ造立されたかはさだかでない。 亀ヶ谷坂の切通し 亀ヶ谷坂の切通しを抜け明るい道を暫く進むと、右手に日蓮宗の「薬王寺」があり、境内はそう広くはないが、本堂・開山堂・鐘楼・などが建ち、徳川二代将軍秀忠の子、「忠長の石像養塔」がある。 薬王寺 忠長の石像養塔 薬王寺から更に奥へと進むと路傍に「岩船地蔵堂」が建つ、源頼朝の娘、大姫の守り本尊と伝える「地蔵菩薩像」が安置されているが、扉はとじたままである。 岩船地蔵堂 岩船地蔵堂を右に進むと、緑深い幽邃(ゆうすい)の地に「海蔵寺」がある。「三門」入ると、静寂で花の耐えることのない境内には、「本堂」・「仏殿」・「鐘楼」・「庫裡」(くり)などが建つ。 三門 仏殿 鐘楼境内の庭園は谷(やと)の織り成す自然を借景にし、山間より湧き出す水をたたえた心字池の水面は四囲を映しておだやかである。 仏殿は浄智寺より移築したものという。本寺には<十六ノ井>と称される不思議な井戸があり、やぐらの底面に十六の丸穴が穿たれ、それぞれに湛えられた水は涸れることがないという。 奥壁には石造の観音像・弘法大師像が安置されている。 十六ノ井 薬師堂 古い墓所(納骨穴)とされるが弘法大師に由来し、金剛界曼荼羅(こんごうかいまんだら)の十六台菩薩を表現しているとの説にも心が惹かれる。

2015年12月15日

コメント(2)

-

鎌倉・神々の散歩径・その6

北鎌倉駅に降り立って、円覚寺と道路を隔てた斜め向かいに東慶寺(とうけいじ)がある。 かって尼寺だったようだが、雰囲気が今に伝わるような参道からの景観である。 鎌倉時代の第九代執権(将軍補佐)の北条貞時を開基、覚山尼(かくさんに)を開山として、創設されたという。 本堂 鐘桜 覚山尼は円覚寺開基(寺院創設)の北条時宗夫人で貞時の母のようです。 五世住持は後醍醐天皇の皇女で用堂尼(ようどうに)で、以後、本寺は松ヶ岡御所とも称され、豊臣秀頼の娘で天秀尼(てんしゅうに)が住持するなど、代々寺格をほこる尼寺であったが、衰微し、明治時代後期に男僧寺となり再興し、開山の覚山尼が夫や家庭の不和で苦しむ女性を救済したことから<駆込寺>・<縁切寺>として今に到っている。 聖域ともいえる境内から観る鬱蒼たる樹間からの木漏れ日には、とくに心がうたれる。 東慶寺をあとに鎌倉街道を鎌倉よりに歩き、踏切手前を右へと歩をすすめると、浄智寺(じょうちじ)へと向かう。 参道から臨む谷深くのびた寺域は、鎌倉の寺院のなかでも、もっとも魅力ある風景の一つではなかろうか。 参道から臨む谷深くのびた寺域 浄智寺は北条宗政の菩提樹として創建されたと伝えられており、宗政は建長寺開基の時頼の子で、円覚寺開基の時宗の弟だという。 桜門様の門 仏殿 方丈 三門前の小さな石橋の傍らに鎌倉十井(じっせい)の一つ、<甘露の井>がある。 三門 <甘露の井> 仏教での「甘露」は苦悩を癒し、不死を得る霊液とされ、仏の教えや悟りの境地にたとえられている。 葛原岡案内板 葛原岡神社 天柱峰 境内脇の葛原岡(くずはらおか)ハイキングコースへと通じる山道を登ると、天柱峰(てんちゅうほう)という峰があり、中国元より来日し浄智寺に住した竺仙梵僭(じくせんぼんせん)なる僧がその眺望を愛し命名したという。

2015年12月13日

コメント(2)

-

鎌倉・神々の散歩径・その5

鎌倉駅東口を出て駅前の若宮大路交差点を渡ると、安産祈願の寺として知られている大巧寺(だいぎょうじ)がある。朱塗りの門を潜ると本堂まで石畳が続き、これを挟んで四季の花が絶えないプロムナードに魅せられる。 朱塗りの門 石畳 大巧寺(おんめさま) 大巧寺は「おんめさん」と呼ばれ、本尊は産女霊神(うぶめれいじん)として、各地から安産祈願のため訪れる人が多い。 大巧寺を出て小町大路を右へ、夷堂橋(えびすどうばし)渡りY字路を左へ進むと、妙本寺がある、日蓮宗の本山で、境内も広く、多くの伽藍を包む森も深い。 妙本寺惣門 妙本寺三門 妙本寺仏殿 ことに欅(けやき)や杉の茂る参道は魅力的で、つい誘われてしまう。 欅や杉の茂る妙本寺参道 妙本寺惣門の前を左へ、通称、琴弾小路と呼ばれる静かな屋敷道へ歩を進めて行くと、珊瑚樹の刈り込んだ生垣を左に散策して行くと琴弾橋に至る。 琴弾橋 蛭子神社鳥居 蛭子神社「えびす神」 昭和30年頃に架けられたコンクリート製の橋だが、朱に塗った欄干が冬景色に映え、見下ろすと、下を流れる滑川に水鳥が遊び、川面に散り始めた銀杏の葉が光っている。 はしのたもとの民家の佇まいにも心惹かれる、左には茶室風の邸、桧皮葺きの棟門、潜り戸の袖は細竹を巧みに木賊(とくさ)張り、道路に面した塀は黒板塀に門冠りの松、前裁には葉に棘のある柊で、よく魔除けとして見られる、どこまでも粋な屋敷道である。 琴弾橋をあとに小町大路と出て、左へ入ると蛭子神社へと歩を進める、「えびす神」と呼ばれ、漁業、商業、の神として崇められている。

2015年12月09日

コメント(0)

-

鎌倉・神々の散歩径・その4

北鎌倉駅の円覚寺側の線路に沿って明月院に向かう。 美術館 犬走りの小径 道に沿って点在する住宅や美術館などを見ながら歩くのも楽しいが、犬走りの小径を覗いてあるくのも面白い、季節季節、さまざまな植物が顔を見せてくれる。 明月院通り 明月院(紫陽花寺) 線路より左に曲がって明月院通りに入ると、左手に明月川が流れている、川に沿って十数本の桜が並び、明月院へと導く。 明月谷石塔群 明月院を出て右へ、明月谷の奥へ進むと石切場跡があり、そこに幾つかの石塔(庚申塔・血神塔など)が経っている、明月谷石塔群だ。昔、埋葬の場でもあったらしく、いまも寂しい野末の風景が残っている。

2015年12月07日

コメント(0)

-

鎌倉・神々の散歩径・その3

JR北鎌倉駅 ちゃぶきさま 中山神社 北鎌倉駅前の信号を渡り、正面の山ノ内交番の右側を行くと、細い道がくねくねと遠くまで続いている。地元ではこの細道を「おちゃぶき小路」と呼んでいる。その細道の途中に五段積の石塔だが昔から、《おちゃぶきさま》と呼ぶ咳止めの神様で、いまも手を合わせて通るそうな。風邪を引いたら手を合わせ、治ったらお礼にお茶を差し上げたことから「お茶ぶき」の名があるという。この先、弓なりの細道を行くと、『中山神社』がある。室町時代、この付近に工房を持っていた刀鍛冶の藤源冶(とうげんじ)一族ゆかりの神社と伝えられている。 クルス紋と花の寺・光照寺 おしゃぶきさま 山門に隠れキリシタンのクルス紋(轡紋・車紋)を上げる寺として知られる。門を入ってすぐ左側に鎮座する『おしゃぶきさま』もよく話題になる。おしゃぶきも咳の神であろう。光照寺は花の寺、春は連翹(れんぎょう)が境内を埋め、秋は彼岸花、冬には蔓梅擬(つるうめもどき)、ロウ梅が香る。 円覚寺遠望画像 「六国見山」 「六国見山」指標光照寺の山門を過ぎて湾曲した坂道を上り、岩山を割ったような狭く急な階段を上ると光照寺の墓地に出る。ここからの眺めは雄大で、円覚寺を懐に抱く「六国見山」が一望できる。 円覚寺の塔頭の雲頂庵 白雲庵 八雲神社眼下には北鎌倉の町、円覚寺の塔頭の雲頂庵、白雲庵、八雲神社の社殿も見られる。雲頂庵は、一般の立ち入りを許さないが、門外から本堂に手をあわせ、前庭の牡丹を楽しむことが出来る。白雲庵も鎌倉時代に始まる古寺で、本尊の釈迦像や開山像など、貴重な文化財を伝えている。八雲神社は都市化する町の鎮守として創設された。境内に立つと北鎌倉の景色が一望である。神社の裏を右に行くと、いつしか円覚寺の寺域に入る。

2015年12月05日

コメント(0)

-

鎌倉・神々の散歩径・その2

鎌倉幕府第八代執権(将軍補佐)の北条時宗を開基(寺院創設)、寺号(じごう)の<円覚>は、寺地決定後、この地より円覚経の納められた石櫃(せきひつ)が掘り出されたことによるという。 <円覚>とは、円満で明らかな仏の悟りを意味するようだ。 惣門 三門 仏殿 方丈 寺域の外郭に設けられた門を禅宗では惣門(総門とも書く)というが、円覚寺惣門を入ると鬱蒼とした樹間に、三門(山門とも書く)・仏門・方丈が縦一列して配置されている。 何度も大火にあって創建時の姿は知りえないが、それも往昔の伽藍配置の面影を今に伝えている。円覚寺には選仏場(せんぶつじょう)と居士林(こじりん)があり、選仏場は座禅修行によって悟りに到らしめる道場であろうか、居士林は在家信者のための座禅道場で土日座禅会・学生座禅会がおこなわれている。 創建以来、多くの高名な来朝僧やわが国の禅僧が住持した。それら高僧の墓所に建てられた小塔、あるいはそれを守る小庵 が造られ<塔頭>(たっちゅう)と呼ばれ、のちに転意して、小寺院すなわち子院を意味する様になった。 往時には40余の塔頭があったというが現在は18の塔頭を数えるに至った。 仏日庵(ぶつにちあん) 黄梅院(おうばいいん) 広い寺域には点在する塔頭で拝観できるのは、開基北条時宗の廟所で、鎌倉観音霊場の三十三番札所の仏日庵(ぶつにちあん)と黄梅院(おうばいいん)などで、多くはない。

2015年12月03日

コメント(0)

-

ミドリムシ燃料でジェット機飛ばそう

単細胞生物「ミドリムシ」を活用するベンチャー企業「ユーグレナ」は1日、横浜市鶴見区にミドリムシを原料にしたバイオ燃料の製造実証プラントを建設すると発表した。 東京五輪が開催される2020年までに、航空機やディーゼル車向けの燃料として実用化を目指す。 ミドリムシを活用した航空機向けバイオ燃料が実現すれば、世界初という。 ミドリムシは藻類と動物の性質を併せ持ち、体内で油脂を作る特性がある。 ミドリムシの大量培養のノウハウを持つ同社はこの油脂を活用し、10年から航空機向け、14年からディーゼル車向け燃料の研究・開発を進めてきた。 今回のプラントは30億円を投じて来年着工し、18年前半に稼働を予定。ミドリムシに加え、他の生物由来の油脂も使って年間125キロリットルの燃料製造を目指す。 提携関係にある全日本空輸が航空機燃料の一部として活用することも予定している。 全日空、いすゞ自動車など協力企業4社や横浜市の関係者とともに記者会見したユーグレナの出雲充社長は「ミドリムシで飛行機を飛ばし、バスを公道で走らせる。 この二つを実現させるべく、最大限の努力を続けたい」と語った。 news source/mainiti

2015年12月02日

コメント(1)

-

鎌倉・神々の散歩径・その1

鎌倉幕府第五代執権(将軍補佐)の北条時頼を開基(寺院創設)、山号(さんごう)は<巨福山>(こぶくさん)。 その禅風は、これまれの日本の他宗との兼修的な禅とは異なり、純粋で厳格な宋朝禅であったという。 惣門 三門 法堂 仏殿 方丈前庭 寺域は、明るく広い。創建時の伽藍のありさまは、惣門・三門・仏殿・法堂・方丈を中軸線上に縦列して配置し、三門両脇から廻らされた回廊は仏殿で結ばれ、回廊の左右には庫院(くいん)・僧堂等を配するなど、中国宋の禅宗伽藍の配置だったという。何度も火災にあい、現在の伽藍は江戸時代の再建だという。 惣門・三門・仏殿・法堂が一直線上に並ぶ伽藍配置は、近世禅宗寺院の様式を示し、 かって鎌倉五山の第一位であった偉容をしのばせている。 国宝の梵鐘 三門右の鐘楼には鐘銘が陽刻された国宝の梵鐘かかっている。 妙高院 竜峰院 谷沿いに建つ塔頭(小庵)の多くは門を閉ざすが、妙高院・竜峰院は鎌倉三十三所観音霊場の第二十七番・二十九番札所である。 半僧坊 天狗の像 半僧坊権現 方丈裏の参道を経て石段を登ると、建長寺鎮守の半僧坊がある、明治23年静岡県の方広寺から勧請(神仏の分霊)した半僧坊権現は、家内安全・家業繁栄・海上安全の神で、境内に僧俗半々の姿として天狗の像が祭れている。

2015年12月01日

コメント(0)

-

トマトでアルコール濃度低下

トマトでアルコール濃度低下 お酒と一緒にどうぞ カゴメとアサヒグループホールディングスは、お酒を飲む時に一緒にトマトを食べると、血液中のアルコール濃度が低下することを、共同研究で確認したと発表した。酔いの回りが緩やかになり、酔いがさめるのも早くなる効果が期待できるという。 研究では、20~40代の男性12人を被験者とし、アルコール(焼酎約100ミリリットル)とトマトジュース(160ミリリットル缶3本)を一緒に飲んだ場合と、トマトジュースの代わりに同量の水を一緒に飲んだ場合の、それぞれの血液中のアルコール濃度を測定した。 その結果、トマトジュースと一緒に飲んだ場合は、同量の水を一緒に飲んだ場合と比べて、アルコール濃度が平均で3割低かった。体内からアルコールが完全に分解される時間も、約50分早かった。 アルコールが完全に分解される時間http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/fukushi/nukeruniha.pdf

2015年05月31日

コメント(0)

-

コーヒーで「体にいい」4つの成分

コーヒーは健康にいい──。 このところ、コーヒーにはさまざまな病気を予防する効果があると盛んに報じられている。「かつてコーヒーは〈薬〉として使われていました。 1日3~4杯のコーヒーは、3大疾病といわれるがん、心臓病、脳卒中のリスクを下げることがわかっています。 また、2型糖尿病、認知症、パーキンソン病の予防にも効果的だという報告もあります。 コーヒーがさまざまな病気を予防し、体にいいのは間違いありません」コーヒーに含まれている成分のうち、病気を予防する作用があるのは、(1)カフェイン(2)クロロゲン酸(ポリフェノールの一種)(3)ニコチン酸類(ビタミンB)(4)NMP(N―メチルピリジニウムイオン)の4つで、世界各国でさまざまな研究が行われている。 国立がん研究センターの調査では、コーヒーをほとんど飲まない人に比べ、毎日飲む人は肝臓がんの発生率が約半分になり、毎日5杯以上飲む人は約4分の1に抑えられることがわかっている。 他にも、口腔咽頭がん、前立腺がん、大腸がんなどのリスクを軽減させるという報告がある。 「ウィーン大学のソモザ博士は、がんを予防するコーヒー成分として、カフェインと併せて生豆に多く含まれるクロロゲン酸と焙煎豆に多いNMPが関与すると強調しています 3つの成分が相乗効果を表すというのです。 最近では〈医者がなぜコーヒーを勧めないのか疑問だ〉と書かれた論文すら出てきました」コーヒーは脳卒中などの心血管系疾患の予防にも効果的だ。 体がストレスを受けた時の血中脂肪酸の濃度を下げる働きがあるニコチン酸をはじめ、ピラジン酸やフラン酸などのニコチン酸類が血管の柔軟性と血液の凝固作用を改善し、動脈硬化を予防。血栓をつくりにくくする作用もある。「コーヒーが2型糖尿病のリスクを下げるという研究も世界中で発表されています。 カフェインが膵臓(すいぞう)細胞を保護するだけでなく、クロロゲン酸が糖分の吸収を抑えて食後血糖値を低く保ち、脂肪の燃焼を促進させるのです。 コーヒーを8週間飲み続けると、インスリンの働きを高めて血糖値を安定させる働きがあるアディポネクチンの血中濃度が高くなるという報告もあります」 さらに、1日に3~5杯のコーヒーを飲んでいる人は、飲まない人に比べて将来アルツハイマー型認知症になるリスクが最大62%低下するという。 認知能力の低下を防ぐ成分が何なのかはまだはっきり分かっていないが、カフェインが短期的記憶力を向上させたり、計算速度を速めたり、作業時間を持続させることが分かっている。 やはり、コーヒーは認知機能を活性化させるのだ。 コーヒーに多くの病気を予防する効果があるのは間違いない。 しかし、飲み過ぎは逆効果なので気をつけたい。 コーヒーには体によくないとされる成分も含まれていて、6杯以上飲み続けると心血管系疾患の発症リスクが逆に高まったという調査もあります。 私は1日1~3杯で十分と考えています。 ただし、妊娠中の女性など、カフェインの過剰摂取を避けなければいけない人は注意が必要です。 深煎り豆と浅煎り豆を1:1でブレンドし、ペーパードリップ式で入れる。 お湯の温度は90度以下にして、蒸らし時間をしっかりとるためゆっくり抽出する。 コーヒーの有効成分のうち、クロロゲン酸は熱に弱いので、浅煎りにとどめておかなくてはいけません。 反対にニコチン酸とNMPは、トリゴネリンという成分に熱が加わって変化してできるものなので、深く煎る必要があります。 インスタントや缶コーヒーに慣れている人もレギュラーコーヒーを飲むようにしたい。 糖尿病が心配な人は、砂糖は避けてブラックにするのが基本だ。 news source/tokyo web

2015年05月19日

コメント(2)

-

死亡リスク低下!:心臓病には緑茶、コーヒーを

日本人の成人約9万人の平均19年間の追跡調査で、緑茶やコーヒーを毎日よく飲む人は、ほとんど飲まない人に比べて心臓や脳血管の病気で死亡する危険性が1〜4割程度低かったとの研究結果を、国立がん研究センターと東京大のチームが発表した。 含有する成分の血圧調整などの効果が影響している可能性があるという。 対象は10都府県に住む40〜69歳の男女計約9万人。 1990年以降の調査期間中に1万2874人が死亡し、死因と生活習慣との関連を調べた。 その結果、緑茶を「1日5杯以上飲む」と答えた男性が期間中に亡くなる危険性は、1日1杯未満の男性より13%下がった。 死因別では ▽心疾患で13% ▽脳血管疾患で24% ▽呼吸器疾患で45%−−低くなった。 女性も心疾患で37%、脳血管疾患と呼吸器疾患で各13%下がり、全体の死亡リスクは17%低かった。 コーヒーを「1日3〜4杯飲む」と答えた人の死亡の危険性も、ほとんど飲まない人より24%低くなった。 死因別では ▽心疾患で36% ▽脳血管疾患で43% ▽呼吸器疾患で40%−−低かった。 東京大がん疫学チームによると、緑茶に含まれるカテキンやコーヒーに含まれるクロロゲン酸には血圧調整の効果、 カフェインには血管保護や気管支拡張などの効果があるという。 news source/mainichi digital

2015年05月09日

コメント(0)

-

4つの疲労に注意 春山登山のけが防止

春山シーズンです。 坊主落し岩【春山残雪登山】 山登り中に急に体が重くなり、下りではひざがガクガク……。 こんな経験ありませんか? 楽しい登山も転倒や病気をすれば台無し。 山での転倒や病気は多い。 警察庁のデータによると、全国の山岳遭難者2085人の遭難原因の第3位が転倒(12・4%)だ。 4位に病気(7%)、5位に疲労(6・2%)と続く。 ベテランでもけがや病気を起こしやすいのはなぜか。 大きな原因は登山中の疲労だ。 足が思うように動かなくなり、頭もぼーっとしやすい。 登山中の疲労は4パターンあり、それぞれ対策が必要だという。 一つ目は、上りでの疲労。 普段、階段を上る速さは1時間に700~800メートル。 一方、登山の標準ペースは1時間300メートル。 階段を上るように山を登るとバテやすい。歩き方は(1)小またでゆっくり(呼吸に合わせて1分間で55~60歩)(2)上手に体重移動できるよう2本のレールの上を進むように足を開いて歩く(3)ひざを曲げたまま、足裏全体で着地(4)後ろ足は蹴らない、というのがポイントだ。 二つ目は、下りでの疲労。 呼吸は楽だが、筋肉が強い衝撃を受けるので疲れやすい。30センチの階段を下りると、片足に体重の2倍の衝撃がかかった。 登山のためのトレーニングは、平地のウオーキングでは軽すぎてあまり効果がない。 坂道や階段を加えたり、荷物を背負ってみたり、筋力トレーニングを組み合わせたりするとよい。 筋トレならひざを90度に曲げるスクワット10回3セットが最低条件。 できれば15回を5セットにしたい。 三つ目は、脱水症状による疲労だ。 水が足りないと、体温が上がって心拍数が増え、血液の粘り気が出て血栓ができやすくなる。 血栓は心筋梗塞(こうそく)や脳梗塞などの原因にもなりかねない。 脱水量の計算式は、脱水量(ミリリットル)=体重(キロ)×歩いた時間×5。 例えば体重60キロの人が5時間歩くと脱水量は1500ミリリットルになる。 短時間の登山なら脱水量と同じ量を、長時間の登山なら脱水量の7~8割を補うのが目安だという。 最後は、判断力が鈍りやすくなるエネルギー不足の疲労だ。 エネルギーの計算式は、消費量(キロカロリー)=体重(キロ)×歩いた時間×5。 体重60キロの人が5時間歩くと、1500キロカロリー使う。 ただ、体脂肪もエネルギーになるので、食べるのは7割ほどにして、朝食や昼食に分けるとよいという。 「気をつけよう」だけではけがや病気はなかなか減らない、事故の原因を知り、対策を立てることが大切だ。

2015年04月30日

コメント(0)

-

「最も信頼できる国」は だんトツ日本!、中韓は…

外務省が東南アジア諸国連合(ASEAN)の7か国で行った世論調査によると、「最も信頼できる国」に日本を挙げた人は33%で、トップだった。 米国は16%で2位、中国は5%、韓国は2%だった。「ASEAN諸国にとって現在重要なパートナーはどの国か」との質問でも、1位が日本(65%)で、以下、中国(48%)、米国(47%)が続いた。2008年の前回調査では1位が中国だった。【対日世論最新報告】 ASEAN7ヵ国:最も信頼できる国は断トツ日本!安倍政権が掲げる積極的平和主義については、「アジア地域の平和維持に役立つ」と肯定的な評価をした人が9割に上った。外務省は「安倍首相が就任後にASEAN全10か国を訪問し、日本のASEAN重視の姿勢が浸透した表れではないか」と分析している。調査は3月、外務省の委託を受けた香港の調査会社がインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム、ミャンマーの18歳以上の国民を対象に実施。 news source/yomiuri digital

2015年04月23日

コメント(0)

-

政府の「唯一の解決策」知事&首相の思惑は

米国のペリー提督が那覇に最初に入港したのは1853年5月だった。日本の開国を求め、黒船で浦賀沖に向かう前のことである。その後も訪問を重ねるうちに、琉球の人々は米国人に友好的になっていった。ペリーの報告書『日本遠征記』が喜ばしげに記している。翌年7月、琉球王国は合衆国と修好条約を結ぶ。これは琉球が「独立国」と認められていたことを意味する。一方で薩摩藩の支配を受けつつ、他方で当時の清にも朝貢を続ける。「日中両属」の状況下での琉球外交は複雑だったろう。1879年に明治政府から「琉球処分」を受け、沖縄県となる。それは「国を失う」衝撃だったと、日本総研理事長の寺島実郎氏が指摘している。諸藩が県になるのとは違う。元は独立国だったのだから、と。いま沖縄県民の間で再び「独立」が語られる。米軍普天間飛行場の辺野古移設問題への怒りである。「沖縄が日本に甘えているのか。それとも日本が沖縄に甘えているのか」。翁長知事のかねての訴えが、怒りの深さを映す。知事と首相との初会談がきのう実現した。やっとである。 首相は辺野古移設が「唯一の解決策」と繰り返し、知事は「絶対に辺野古新基地は造らせない」と応じた。歩み寄りの気配はうかがえない。首相の言う「日本を取り戻す」の中に沖縄は入っているのだろうか?、そうでもあるまい、1879年に明治政府から「琉球処分」以来、歴代首相は1952年4月のサンフランシスコ講和条約発効当時から、沖縄は日本の中には入れてないのだ。知事が先日、官房長官にぶつけた問いである。独自の歴史に誇りを持つ沖縄を一層の礼をもって遇しない限り、平行線は交わるまい、上から目線で知事を東京まで呼びつけないで、首相は自ら沖縄まで行って「唯一の解決策」をお願いすべきだよ!。

2015年04月18日

コメント(0)

-

2050年の日本、先進国から脱落!

経団連のシンクタンク、21世紀政策研究所が発表した2050年までの日本と世界50カ国・地域の長期経済予測によると、日本は人口減少の進行で2030年以降マイナス成長を続け先進国から脱落する恐れがあることが分かった。 同研究所は山積する諸課題に積極的に取り組み、効果的な成長戦略を講じるべきだと警鐘を鳴らしている。 予測は2050年までの日本の人口や貯蓄・投資の動向、生産性の変化を試算。 世界人口は現在の70億人から90億人に増えるが、日本は世界最速で少子高齢化が進み、総人口が1億人を割り込み、65歳以上が約4割を占め、労働力人口は約4400万人に減るとした。 貯蓄や投資も鈍化し、生産性が他の先進国並みを維持する「基本シナリオ」では30年代からマイナス成長に転じ、2050年には現在世界3位のGDP(国内総生産)が4位に落ち、中国と米国の約6分の1の規模になり、1人あたりのGDPも世界18位と韓国(14位)に抜かれる。 成長率が最も下振れする「悲観シナリオ」では、マイナス成長は2010年代に始まり、GDP規模は世界9位と中国、米国の約8分の1に縮小。 経済大国から脱落し「極東の一小国」に逆戻りする可能性があるとしている。 予測は産官学の有識者約50人にヒアリングし、国内外で現地調査を実施してとりまとめたようだ。 news source/sankei digital

2015年04月15日

コメント(0)

-

質な睡眠を得るは生活リズムが第一

4月になり、新しい土地や学校、職場などで生活をスタートした人も多いのでは? 環境の変化は睡眠の質にも影響するという。 よく眠り、スッキリと朝目覚めることは心身を健康に保ち、生活の質を向上させるために不可欠。 「新生活が始まる4月は不眠症に悩む人が増えやすい季節」。 仕事や生活の変化などがストレスとなり、1~2週間たってから、「夜、ぐっすり眠れない」「昼間何となく眠く、集中力が続かない」などの悩みが生じるという。 不眠症には大きく分けて、(1)寝付きが悪くなる入眠障害(2)途中で目が覚める中途覚醒(3)通常の起床時刻よりもかなり早く目覚める早朝覚醒(4)睡眠時間は十分だが、安眠できていないと感じる熟眠障害 の4種類があるようだ。 昼間の眠気が仕事や勉強、家事などの活動に影響を及ぼすほか、糖尿病などの代謝系疾患や鬱病などにつながる可能性もあるため、注意が必要と専門医。 「毎朝、決まった時間に太陽などの明るい光を浴びて起床し、きちんと朝食を食べる。 夜 は就寝の2~3時間前までに夕食を済ませ、午前0時前には就寝する。 週末や休日も含め、規則的な生活を続けることが重要。 必要な睡眠時間には個人差があるが、6~6時間半程度が目安という。 パソコンやスマートフォン(高機能携帯電話)、携帯電話などの画面から発せられる光は「眠りを妨げる効果がある」ため、これらの機器の操作は就寝の30分前には終了したほうがいいようだ。 このほか、 (1)入浴は就寝の30分~1時間前までに済ませる (2)夕食後はたばこやカフェイン入りのコーヒー、お茶などを控える (3)昼寝をする場合は午後5時までに-なども気をつけたいポイントのようだ。 「これらの点を守って、なお不眠が続く場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)などの病気が原因の可能性もあるため専門医を受診してほしい」と話す。 睡眠時無呼吸症候群(SAS)

2015年04月03日

コメント(0)

-

横綱白鵬引退記者会見!

裸の大将・横綱白鵬引退記者会見!『4月1日』 裸の大将・横綱白鵬引退記者会見 白鵬がこれで引退会見!!! ↓「禁じ手」の審判批判をやってしまった!子供でもわかるはまずい… 「なぜ、取り直しだったのか。ビデオを見直しても最初の一番で勝っていた。子どもの目でもわかるような相撲だった。(審判部は)もっと緊張感を持ってやってほしい」

2015年04月01日

コメント(2)

-

世界の肥満人口、20年で倍増

世界銀行は、食料価格が現在の水準で高止まりした場合、高カロリーで安い食品を買う人が増え、世界の肥満人口が2030年までの約20年間で倍増する恐れがあるとの報告書を発表した。 報告書によると、世界の食料価格は米国や東欧の干ばつや新興国での需要拡大を受け、昨年8月に過去最高値を更新した。 その後、需給が緩んだことで価格は緩やかに下落し、今年2月までにピーク時より9%下がったが、依然高い水準が続いている。 報告書は、08年の5億800万人から30年までに11億200万人に達するとの見通しを示した。 news source/tokyo web

2015年03月27日

コメント(0)

-

韓国人の嫌韓思考

韓国人の嫌韓化が加速 米国やカナダへの移民が後を絶たない。 【韓国人の嫌韓化】加速する米国やカナダへの民族移動 ともすれば「反日」が掲げられる韓国だが、実は「韓国嫌い」の国民も多い。 本人が知っておくべき嘘つき韓国の正体』(小学館ポスト・サピオムック)の寄稿者でもある評論家が指摘する。 日本人にとって韓国人は愛国心が強いように見えるかもしれないが、実際のところ多くの韓国人は自国の社会構造や慣習を嫌い、韓国人同士の人間関係を疎ましく思っている。 そのため韓国社会が嫌いになって移民する者が後を絶たない。 米国の永住権を取得した韓国人は2003年の約1万2000人から急増し、2005年以降は2万人以上を記録している。 最新の2012年の統計では2万846人。 これは日本からの永住権取得者(年間約6000人)を大きく上回り、人口当たりで見れば中国(約8万人)よりも多い。 カナダなどの統計を見ても同様に韓国からの移住者の多さは圧倒的だ。 少し古いデータになるが、2006年にインターネット上で行なわれたアンケート調査では「生まれ変わっても韓国人として生まれたいですか?」の質問に対し、67.8%もの韓国人が「生まれたくない」と答えた(「DCインサイド」での調査、回答者約8400人)。 日本での世論調査では、「日本に生まれてよかった」と答えた人が94%(2007年、朝日新聞)といった結果が出るのと対照的で、韓国人の「嫌韓」ぶりが浮かび上がる。 韓国は目覚ましい経済発展を遂げ、先進国の仲間入りを果たしたはずだ。 にもかかわらず、特に1990年代以降は富裕層や高度な専門知識を有する研究者など、高い水準の教育を受けた人ほど国外への脱出を志向している。 彼らの話を聞くと、移民する理由について「韓国で子供を育てたくないから」と答えるケースが多い。 韓国の大学進学率は69.0%と日本(51.8%)よりも高く(2011年)、受験戦争は熾烈を極めることで知られる。 しかしその競争を勝ち抜き韓国の一流大学を出たところで国際的な評価は低い。 金大中・元大統領の平和賞以外1人もノーベル賞受賞者がいないことからわかるように、特に基礎研究の水準が低い。 海外の状況を知る韓国人はその現実をよくわかっている。 子供を海外で育てたいと考える韓国人は英語志向も強い。 政府は「ハングルは世界一の文字」と喧伝し、国民もそれを支持しているように見えるかもしれないが、ハングル圏の市場規模が小さいことは誰が見ても明らかであり危機感を持つ韓国人は少なくない。 アメリカ・カナダなど英語圏への移住が多い所以である。 母子だけが英語圏に移り住み父親は韓国に残って仕送りするというスタイルも増えてきた。 そうした父親は「キロギ・アッパ(雁の父)」と呼ばれ、欧米的な発想を身につけた子供とコミュニケーションが取りづらくなったり、経済的な負担が過大になったりして孤独死や自殺に追い込まれるケースが社会問題となっている。 それでもなお海外への脱出が止まらない背景には韓国人の伝統的な「中央志向」もある。 ソウルはもともと「都」を意味する言葉で、李氏朝鮮時代(1393~1910年)には特別な人間しか住むことが許されなかった。 科挙の試験に通ればソウルに住み、一族郎党を呼び寄せることができたため多くの国民がそれを目指した。 戦後、誰でもソウルに住めるようになると人口集中が始まった。 現在、総人口約5000万人のうち半数近い約2300万人がソウル都市圏に住む。 韓国第二の都市・釜山は1990年代から人口が減り続け、400万人以上あった人口が今は約340万人(2010年)しかいない。 郷里への愛着よりも中央への執着が勝る。 そんな韓国人にとって目指すべき新たな“ソウル(都)”が米国など真の先進国なのである。 グローバル社会において祖国への愛情は稀薄になっていく。 news source/zakzak

2015年03月19日

コメント(0)

-

花粉エキス垂らし 体質改善 舌下免疫療法

スギ花粉エキスを少量ずつ口に含み、アレルギー反応が出ない体質への改善を目指す-。 そんな花粉症の新しい治療薬が厚生労働省に承認され、六月以降に特定の医療機関で保険適用による処方が始まる。 ただ、最低2年間は毎日、服用を続ける必要があるほか、服用法を誤れば症状を悪化させる恐れも。 患者自身が治療内容を理解し、開始時期などを慎重に判断することが大事とか。 スギ花粉症でくしゃみや鼻詰まり、湿疹などに悩まされて人は少なくない。 内服薬や点鼻薬はほとんど効かず、反対に副作用の眠気に襲われて困ってきた。 これまでの花粉症治療薬の多くは、症状をもたらすヒスタミンなどの作用を一時的に抑えるといった対症療法だ。 一方、免疫療法は患者の体を少しずつ花粉に慣らし、アレルギー反応が起こりにくい体質にするため、完治の可能性もある。 臨床研究では、患者の7~8割が症状が全く出なくなるか、大幅に改善したという。 ただし、注意も必要だ。 長年、舌下免疫療法を研究してきた日本医科大耳鼻咽喉科の専門医は「この治療は病院ではなく、患者さん自身が自宅で行うのが特徴。 そばアレルギーの人が、そば粉を持ち帰るのと同じで、『間違えてたくさん飲んでしまった』では済まない」と話す。 治療は12歳以上を対象に、スギ花粉が飛散していない時期に開始。 毎日、舌の下に花粉エキスを垂らし、2分間そのまま保持した後、飲み込む。 その後、5分間はうがい、飲食をせず、最低2時間は激しい運動や入浴、アルコール摂取を避ける。 血流が良くなると、重いアレルギー反応が出る恐れがあるという。 当初は唇の腫れ、耳のかゆみなどの副作用が出ることがあるとか。 国内の臨床試験ではアナフィラキシーショックなどの重いアレルギー症状は報告されていないが、注意は必要だ。 治療に要する期間は最低2年。 途中で一週間でも飲み忘れがあれば、治療が振り出しに戻る可能性がある。 「中途半端にやれば、かえって症状が悪化する」と大久保さん。 長期の海外出張などが多い人は、開始時期の見極めが大事だ。 このほか、原因物質に関係なく、さまざまな刺激で症状が出る鼻過敏症や、通年性のアレルギー性鼻炎の人には、スギ花粉症の舌下免疫療法は向かないようだ。 チェックリストなどが判断の参考になる。 鼻アレルギー診療ガイドラインの作成委員で、総合南東北病院アレルギー・頭頚部義所長は「これまでの花粉症治療には、満足していない患者さんが多かった。 舌下免疫療法は症状の大幅な改善と、持続的な効果が期待できる」と評価する。 その上で、「リスクが少ない治療法だが、アレルギー反応には個人差がある。 治療を始めて体がおかしいと感じたら、早めに医療機関を受診してほしい」と話している。 舌下免疫療法を受けられる医療機関は、治療薬を製造する鳥居薬品がインターネットなどで検索できるシステムを準備している。 news source/tokyo.we 鳥居薬品http://www.torii.co.jp/

2015年03月09日

コメント(0)

-

花粉症シーズンが終わっても怖い「合併症」の深刻度

今年は花粉が '14年度の1.5倍の飛散量とか。これから気温が上昇すると、一気に急増するとみられている。 花粉症だけでなく、その合併症にも注意が必要だ。 目がかゆくて涙がボロボロ、くしゃみが止まらず鼻水もズルズル……。 ただでさえ厄介な花粉症だが、その花粉症がさらなる病気を引き起こすケースも多い。 花粉の季節が終わってからも深刻な症状に悩みたくなければ、注意しておく必要がある。 まず「副鼻腔炎=蓄膿症」に気をつけたい。 鼻の周辺にある骨の空洞部分に鼻水やうみがたまり、炎症を起こす病気だ。 耳鼻咽喉科の専門医は言う。 「花粉症によるアレルギー性鼻炎が続くと、粘膜が腫れて空洞から鼻へのルートが潰れてしまいます。 そうなると、鼻水の流れが悪くなったり、空洞部分にうみがたまって炎症を起こし、副鼻腔炎になります。 粘り気のある鼻水が止まらなかったり、鼻づまりが改善しないだけでなく、炎症が広がると頬、おでこ、目の周りが痛くなることもあります。 嗅覚に障害が出て、ひいては味覚にも悪影響が出ます」と話す。 news source/tokyo.web

2015年03月01日

コメント(0)

-

江戸に学ぶ「エコ」とマナー

天下太平が2世紀半以上も続いた江戸期。 市民は戦乱に怯えることもなく、各地では流通が進み、経済活動が活発となる一方、江戸では生活習慣や文化を次々と発達させた。 現代でも見習いたいエコ社会や、思いやり文化が浮世絵を通して浮かび上がってくる。 江戸時代は衣食住に「エコ」が溢れていたようだ。 町民が着ていたのは主に麻で、原料の大麻は育ちが早く、値段も安いという利点があった。 町民は大麻の茎の繊維を「砧(きぬた)うち」といわれる手法で水に浸しながら棒でたたき、柔軟性とつやをもたせた。機織りした着物は古くなると仕立て直し、別の着物に蘇らせた。さらに古くなると江戸期に流行った回収業者(古着屋)が集め雑巾やおむつに替え、その後は燃料として使った。 コメは食料としてはもちろん、わらの部分はむしろや俵、壁材などに利用し、使えなくなったら燃料として再利用していた。 もちろん、灰や町民の排泄物は田んぼで肥料に返し、循環化していた。 食事中の方には少し申し訳ないが、町民たちの大便も大切な資源だった。 農民は町民たちの大便をお金や野菜と交換し、畑や水田に肥料としてまいていた。 江戸っ子はグルメだったので、大便も品質がよかったそうだ。 電気も石油もないなか、最小限の資源で流れに逆らうこともなく、自然とともに生きていた。 今を生きるヒントは、この循環型社会にあるのではないか」と話している。 100万都市だった江戸は、高い人口密度をカバーするマナーも発達していった。【会釈のまなざし】 見ず知らずの人でも、 すれ違う際は目を合わせ、 さりげなくあいさつした。 その場が和み、独りよがりでは生きていけないことが自然と身についたのではないか。【七三歩きのしぐさ】 町民が道路を通るときは、道の左側の三分を通った。 残りの七分は公道で、火事の火消しや病人の搬送などの緊急用に空けておいたという【傘かしげ】 雨の日に狭い路地をすれ違うとき、 お互いに反対側に傘を傾けた。【喫煙しぐさ】 江戸時代の喫煙率は、 一説には98%もあったという。 大半の町民が吸う計算だが、 (1)歩きながら吸わない (2)灰皿がない場所では吸わない (3)相手が吸わない場合は吸わない-という 暗黙のルールがあった。【こぶし腰うかせ】 今でも、満員電車で荷物を座席に置いたまま知らんぷりの 乗客は珍しくない。 江戸期は渡し船などの公共交通機関に乗る際は、少しでも多くの人が座れるように、こぶしで腰を浮かせ、譲ったという。 何も言わなくても、自然にできるのが粋な江戸っ子だったようです。 現代にも十分通用するマナーである。 news source/sankei digital「江戸に学ぶ」

2015年02月14日

コメント(0)

全1901件 (1901件中 1-50件目)

-

-

- 風水について

- クリスマス・ディスプレイで波動を変…

- (2025-11-24 20:57:21)

-

-

-

- 手芸・ハンドメイド好きなヒト、大集…

- 今年最後のハンドメイド制作記①~卓…

- (2025-11-28 17:00:07)

-

-

-

- 「気になるあの商品」&「お買得商品…

- ワンダフルデー限定 ‼️訳あり!もっ…

- (2025-11-29 07:11:16)

-