フリーページ

また、何かあると固まってしまい、人と活発に交われない人は、活発な情緒とリラックスした情緒が不足しています。そういう人には、活発な情緒とリラックスした情緒が表出出来るように働きかける必要があります。理屈で理解させるだけでは、不十分なのです。逆に固くなりやすい人にもっと柔軟になった方がよいと説明しても、固くなりがちな人は「柔軟にならなければいけない」と思ってしまい、かえって固くなってしまうことがあります。

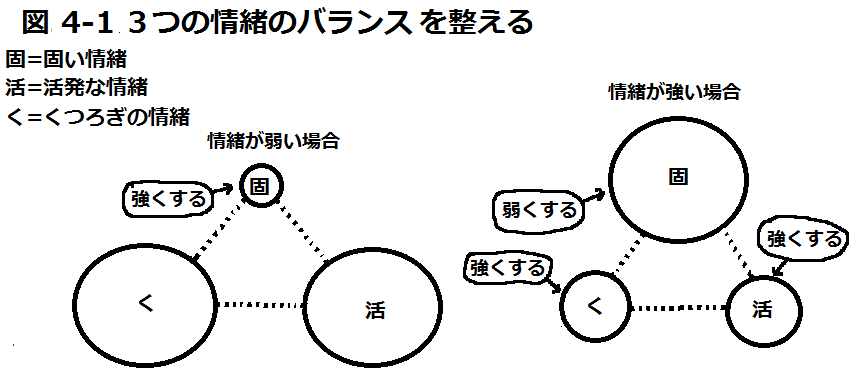

特定の情緒が強く現われ過ぎても、困ることがあります。ある情緒が強い場合、現れない方が良い状況でも、その情緒が現われてしまいます。例えば、怒りの感情が現れやすい人の場合、怒る場面ではないのに、ささいなことで怒りが現われてしまいます。また、その情緒が現われる場合でも、必要以上に強く現われてしまいます。そうだと、うまく人とつきあってはいけません。人が誤って足を踏んだ時、「気をつけろ」と怒りを表してもいいわけですが、激しい怒りがこみ上げて来て、相手を攻撃するまでになってはやり過ぎになってしまいます。その場に合った適度な情緒表現が望ましいわけです。

つまり、ある性格の人の性格を何とかしたいと思う場合は、その人の不足している情緒は何か、過剰に表れている情緒は何かを見定める必要があります。その上で、どのようにその情緒を引き出したらよいかという方法を決めて働きかけることが大切です。ある情緒が過剰に表出される場合は、3つの情緒は互いに拮抗し合っていますから、過剰な情緒を緩める情緒を引き出せば良いことになります。このように情緒表現を適切にしながら、子どもの考え方を変えて情緒調節がうまく行くようにすることが望ましいでしょう。

-

常識的判断も情緒が支えている 2025年11月26日

-

情緒起源の認知(2) 2025年11月19日

-

情緒起源の認知 2025年11月12日

PR

キーワードサーチ

コメント新着