全1147件 (1147件中 1-50件目)

-

常識的判断も情緒が支えている

情緒の調節は、認知によって行われていると言われます。例えば、授業中に面白いことを思い出して笑いたくなっても、「今は授業中だから、静かにしていなければならない」と考えることで、気持ちを落ち着かせます。「授業中は静かにするものである」という認知で情緒をコントロールしたと考えます。また、友達のオモチャが欲しくて、ムラムラと取りたくなっても、「友達のモノを取ってはいけない」と考えることで、人からモノを奪う行為を防ぐことが出来ます。他方、うまく行動出来ない場合には、よく分っていないと見なされます。窃盗や万引きも、規則を守らなければいけないという考えが確立していないために起こると考えられます。つまり、認知的判断がしっかりと出来ていれば、うまく行動をコントロールすることが出来るというわけです。 そのために、逸脱した行為が現われる時には、それをしてはいけないとしっかり教えることが大切と考えられます。非行少年は、厳しく説教されることになります。自閉的な子どもが、挨拶が出来ないということであれば、挨拶の大切さと挨拶し仕方を教える教育、社会的技能訓練が行われます。しかしながら、そのような対策は、うまく行かないことが多いものです。社会的行動は、情緒的支えがないままに、「~した方が良い」という考えを持たせるだけではうまく行くものではないからです。最近のYouTubeより子どもの性格65 人の気持ちに対する興味https://youtu.be/5JWC0GSG7Zg子育てに困っている人向け。子どもはどのように人の気持ちに興味を抱くのかについて説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格66 いじめの発達https://youtu.be/BapkP5jDxTw子育てに困っている人向け。幼児期からのいじめの現れ方を考え、対策を考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格67 いじめが起きやすい環境https://youtu.be/n6k_MbvrTwg子育てに困っている人向け。どのような環境でいじめが起きやすいかを考え、環境の整備について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格68 いじめる子の性格https://youtu.be/_VynjZRVHsI子育てに困っている人向け。いじめが起こす子どもの心理について考え、対処を説明する。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格69 乱暴な言動https://youtu.be/EJ2ZfMsXEuM

2025年11月26日

コメント(0)

-

情緒起源の認知(2)

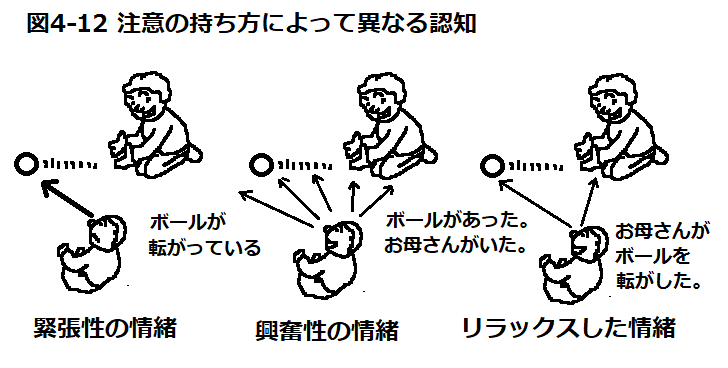

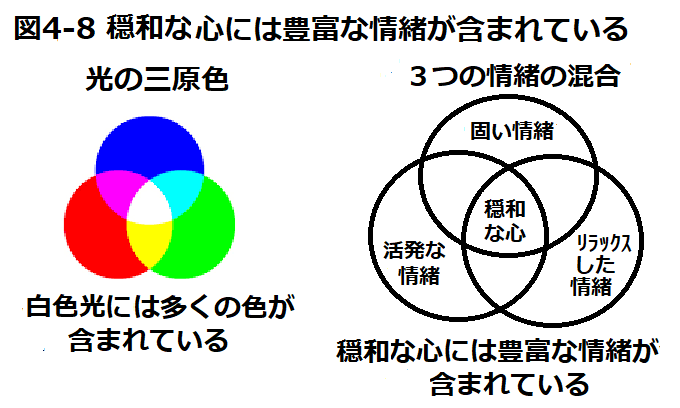

情緒起源の認知(2) 3つの情緒の現われ方によって、私達の物の感じ方だけでなく、物の見方や考え方が影響されます。緊張性の情緒が現われることで、集中力が高まりますが、その分意識出来る範囲が狭くなります。狭い領域のことを深く追求する場合に役立ちますが、広い範囲の異なる情報を組み込んで考えるのには適していません。また、緊張性の情緒は、心の固さを生み出すので、固い信念を貫く場合には役立ちますが、物事に柔軟に立ち向かうには向いておらず、頑固な行動が目立つようになります。 興奮性の情緒は、心の切り替えを促します。1つのことに拘らず、様々な方向に注意を転換させるので、様々な情報を取り入れるのに向いています。ただ、その情緒を経験すると、一つのことを長く意識し続けることは困難となります。そのため、物事の把握を瞬間的な直観に頼ることになり、系統だった思考が困難となります。また、学んだことを時間をかけて記憶することが苦手となり、忘れっぽくなります。ただ、忘れやすいことで、恨みや後悔を後々まで引きずらないことになり、精神の安定に役立ちます。 リラックスした情緒は、安心感をもたらし、人との愛着関係、共感関係、信頼関係を築くのに役立ちます。それは、認知面では心の柔軟性や意識の広さに貢献します。様々な異なる情報を総合的に考える力を伸ばします。また、緊張性の情緒や興奮性の情緒を和らげる働きがあります。極端な情緒表現を緩和し、穏やかな性格を作ります。そのために強く自己主張したり、信念を貫き通したりすることは、それほど出来なくなります。 このように3つの情緒は、それぞれに特色のある情緒ですから、どの情緒が優位に現われるかによって、情緒的行動や認知的行動の傾向(性格)が決められることになります。つまり、性格によって行動の仕方が変わります。この性格は、意志や考え方を変えるだけで容易に変わりません。日常的な情緒表出の仕方を変えることが重要になります。そのことを説明しているのが本書です。 3つの情緒に左右される意識の持ち方によって、注意の持ち方も変わってきます。そして注意の持ち方によって認知の仕方が違ってきます。例によって考えてみましょう。例えば、母親がボールを転がすところを赤ちゃんが見ていたとします。緊張性の情緒状態にいる赤ちゃんは、ボールに集中し、「ボールが転がり続けている」と思うでしょう。興奮性の情緒状態にいる赤ちゃんは、「ボールがあった。お母さんがいた」と瞬間的で分断された見方をするでしょう。リラックスした情緒状態にいる赤ちゃんは広い視野で見ますから、「お母さんがボールを転がした」という見方をするでしょう。母親とボールを同時に意識出来るというわけです。最近のYouTube子どもの性格64 視点取得能力https://youtu.be/XUl-lrfvUi0子育てに困っている人向け。子どもの人の見方について説明し、子どもとのうまいコミュニケーションの取り方について考えます。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格65 人の気持ちに対する興味https://youtu.be/5JWC0GSG7Zg子育てに困っている人向け。子どもはどのように人の気持ちに興味を抱くのかについて説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格66 いじめの発達https://youtu.be/BapkP5jDxTw子育てに困っている人向け。幼児期からのいじめの現れ方を考え、対策を考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格67 いじめが起きやすい環境https://youtu.be/n6k_MbvrTwg子育てに困っている人向け。どのような環境でいじめが起きやすいかを考え、環境の整備について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格68 いじめる子の性格https://youtu.be/_VynjZRVHsI子育てに困っている人向け。いじめが起こす子どもの心理について考え、対処を説明する。

2025年11月19日

コメント(0)

-

情緒起源の認知

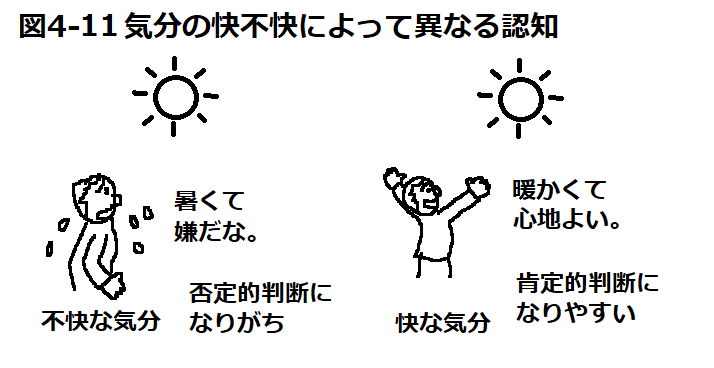

3つの情緒がバランスよく現われたり、リラックスした情緒が多く表れて安心感が増したりする場合には、安定した心の状態となり、心のトラブルは起きにくいものです。しかし、情緒の現われ方が偏っていたり、安心感が少なかったりすると、精神的な不安定さが起きてきます。その時に起こりやすい問題について、考えてみましょう。 まず、情緒に依拠して現われる認知の問題があります。快不快の情緒に関して言うと、不快感が続きイライラした時には、普段であれば腹を立てることのない出来事や考え方に対して、腹を立ててしまうことがあります。例えば、友達が冗談で「お前、貧乏だよな」と言ったことに対して怒ることがあります。その時の気分に影響されて、友達がひどいことを言ったと認識してしまうわけです。気持ちよい状態であれば、その言葉も冗談として受け止めることが出来、腹を立てることがありません。また、普段であれば友情関係を疑う人でも、陽気な気分の時には、友達を遊びに誘って断られても怒らず、一人だけで遊びに行ってもいいかと思えるでしょう。情緒の状態によって、認知の仕方に違いが現われます。 特定の情緒が強く現われれば、その時現われる考えが情緒の影響を強く受けて、現実の出来事から遊離した形になってしまうことがあります。例えば、人に対する不信感がとても強い場合、友達が親切心から「お菓子をあげる」と言っても、「お菓子に毒が入っているのではないか」と思ってしまう場合があります。冷静に考えれば、いつも親切にしてくれる友達だから、毒入りのお菓子などくれるわけはないと判断するでしょう。しかし、不信感が強いと現実離れした考えを抱いてしまうわけです。不安が強いために、明日にでも地震が起こるのではないかと考えたりします。地震が来ると思うから不安になるのではなく、不安だから、科学的根拠のないことを考えてしまい、強い信念となってしまうのです。そういう場合は、地震が来ないという科学的根拠を示して説得しても効果はありません。不安感をまず無くすことが大切となります。このような情緒に影響された考えや物の見方を「情緒起源の認知」と呼びます。それが現実離れした考えであれば、妄想ということになります。そのような妄想に持続的にとらわれていると、妄想の世界で生きることになり、社会生活が困難となってしまいます。歪んだ認知が情緒のアンバランスを起源として現れた場合は、情緒に焦点を当てて、問題を解決することが大切となります。最近のYouTubeより子どもの性格62 感謝の気持ちhttps://youtu.be/nUmkb9ifLcI子育てに困っている人向け。感謝の気持ちの源と育て方を説明する。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格63 信頼の困難さhttps://youtu.be/0v0kFEsmvec子育てに困っている人向け。信頼関係の難しさと築き方について説明する。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格64 視点取得能力https://youtu.be/XUl-lrfvUi0子育てに困っている人向け。子どもの人の見方について説明し、子どもとのうまいコミュニケーションの取り方について考えます。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格65 人の気持ちに対する興味https://youtu.be/5JWC0GSG7Zg子育てに困っている人向け。子どもはどのように人の気持ちに興味を抱くのかについて説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格66 いじめの発達https://youtu.be/BapkP5jDxTw子育てに困っている人向け。幼児期からのいじめの現れ方を考え、対策を考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格67 いじめが起きやすい環境https://youtu.be/n6k_MbvrTwg子育てに困っている人向け。どのような環境でいじめが起きやすいかを考え、環境の整備について説明。

2025年11月12日

コメント(0)

-

役割(緊張の仕方)によって変わる性格(3)

数多く経験する情緒経験が性格を築いていきますから、職業や趣味などの活動を通じて、それらの活動に合った性格が築かれることになります。役割によって緊張感や躍動感が違いますから、どんな役割を担うのか、どんな活動をするのかに応じて形成される性格が違ってきます。私たちは、社会で複数の役割を持ち、複数の活動をしていますから、一人の人が異なる性格を発揮することが起こり得ることになります。普通は、基本的な性格を維持しながら、異なる役割や活動に応じて、異なる性格を示すことになるでしょう。 ただ異なる性格を持っているにしても、一人の自分という意識は持ち続けるのが普通です。自分は今はおとなしいけれど、大胆に振舞うことが出来ると考えることも出来ます。舞台や映画の俳優であれば、別人格を演じることで、自分の性格の幅が広がったと感じる人もいます。本来はわがままな性格なのに、親の遺産を目的として、思いやりのある性格を演じることもあります。しかし、多くの場合、一人の自分がそのように振舞っている、多くの役割を演じているという意識は持ち続けています。最近のYouTubeを見てください。子どもの性格60 共感とは何かhttps://youtu.be/2UA18kKxBgw子育てに困っている人向け。人間関係に重要な共感について考察する。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格61 様々な落ち着きのなさhttps://youtu.be/L1FW52gLHJk子育てに困っている人向け。落ち着きのなさの様々な性質を知って、うまく対処できるようにする。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格62 感謝の気持ちhttps://youtu.be/nUmkb9ifLcI子育てに困っている人向け。感謝の気持ちの源と育て方を説明する。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格63 信頼の困難さhttps://youtu.be/0v0kFEsmvec子育てに困っている人向け。信頼関係の難しさと築き方について説明する。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格64 視点取得能力https://youtu.be/XUl-lrfvUi0子育てに困っている人向け。子どもの人の見方について説明し、子どもとのうまいコミュニケーションの取り方について考えます。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格65 人の気持ちに対する興味https://youtu.be/5JWC0GSG7Zg子育てに困っている人向け。子どもはどのように人の気持ちに興味を抱くのかについて説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格66 いじめの発達https://youtu.be/BapkP5jDxTw子育てに困っている人向け。幼児期からのいじめの現れ方を考え、対策を考える。

2025年11月05日

コメント(0)

-

役割(緊張の仕方)によって変わる性格(2)

役割(緊張の仕方)によって変わる性格(2) もともと性格に適合した職業を選び、その職業人として活動する時も地の性格のままで活動出来る人もいます。警官になる前から、法は厳密に守るべきだと考え、人の不正を許せなかった人は、警察官になっても、厳しい性格のまま活動することになります。家庭で父親役をするときにも、厳しい父親となることでしょう。しかし、人によっては、職業に合わせた性格を努力して表現します。臆病だった人も警察官として勇気ある行動を心がけることになります。すると、職業に向いていない性格だった人でも、しだいに努力しなくても、職業に合った性格を持った人として活動出来るようになることでしょう。例えば、もともとおとなしかった人が警官を始めた場合、初めは人に対して怒鳴ったり厳しい態度をとったりすることが出来ないでしょう。しかし、警官という仕事を続けるうちに、だんだん人に対して怒鳴ったり厳しい態度をとったりできるようになっていきます。そのように警察官をやっている時には、厳しい性格になり、厳しく人に対することになっていくと、家庭でのおとなしい性格とは違う別人格を持つことになっていきます。もちろん、長年やっている仕事のせいで家庭でも厳しい人になる場合もあるかもしれません。 このように仕事をするうちに仕事に合った性格が形成されてくると、元の性格からは想像もできない行動をすることが出てきます。例えば警官のように緊張する役割を担っていると、次第に非情で冷徹になっていく傾向があるということです。本来は優しい性格なのに、非情なことをする場合もあります。緊張性の情緒が、物事を割り切って考える性格を促進するからです。本来おとなしくて不法なことは出来ない人だったのに、がさつな人が多い建設現場(がさつな人が多い建設現場もあるでしょう)で、威勢よく振舞っていると、活発な性格となり、少しの不正を気にしなくなるということもあるでしょう。活発な情緒は、気分転換も早く、良くないことをしても細かいことなら構わないと感じる気持ちを促進するからです。最近のYouTubeより。子どもの性格61 様々な落ち着きのなさhttps://youtu.be/L1FW52gLHJk子育てに困っている人向け。落ち着きのなさの様々な性質を知って、うまく対処できるようにする。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格62 感謝の気持ちhttps://youtu.be/nUmkb9ifLcI子育てに困っている人向け。感謝の気持ちの源と育て方を説明する。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格63 信頼の困難さhttps://youtu.be/0v0kFEsmvec子育てに困っている人向け。信頼関係の難しさと築き方について説明する。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格64 視点取得能力https://youtu.be/XUl-lrfvUi0子育てに困っている人向け。子どもの人の見方について説明し、子どもとのうまいコミュニケーションの取り方について考えます。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格65 人の気持ちに対する興味https://youtu.be/5JWC0GSG7Zg子育てに困っている人向け。子どもはどのように人の気持ちに興味を抱くのかについて説明。

2025年10月29日

コメント(0)

-

お勧めのYouTube動画

お勧めの動画ですが、見た人があまりにも少ないので、宣伝します。子どもの性格59 否定もコミュニケーションhttps://youtu.be/Di9GUI5V2w8子育てに困っている人向け。子どもから否定されても、コミュニケーションをすることが大切。最近のYouTube、子どもの性格60 共感とは何かhttps://youtu.be/2UA18kKxBgw子育てに困っている人向け。人間関係に重要な共感について考察する。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格61 様々な落ち着きのなさhttps://youtu.be/L1FW52gLHJk子育てに困っている人向け。落ち着きのなさの様々な性質を知って、うまく対処できるようにする。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格62 感謝の気持ちhttps://youtu.be/nUmkb9ifLcI子育てに困っている人向け。感謝の気持ちの源と育て方を説明する。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格63 信頼の困難さhttps://youtu.be/0v0kFEsmvec子育てに困っている人向け。信頼関係の難しさと築き方について説明する。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格64 視点取得能力https://youtu.be/XUl-lrfvUi0子育てに困っている人向け。子どもの人の見方について説明し、子どもとのうまいコミュニケーションの取り方について考えます。◆◆◆◆◆◆◆◆

2025年10月22日

コメント(0)

-

落ち着いた時も認知・思考に影響する情緒(3)

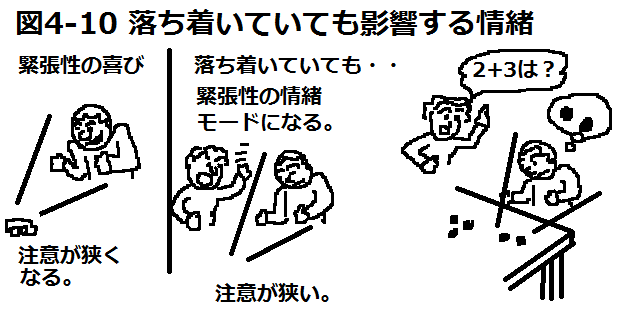

例えば、日頃固い感じの喜び方をする子どもは、その感情が現われていない落ち着いた時にも、固い感じの認知・思考をしてしまいます。「リンゴが初めに3個あり、後で2個加えると、何個になるか?」という算数の問題を解く場合にも、緊張性の情緒を表現しやすい子どもは、狭く固く考えてしまうので、初めからあった3個のことばかり考えて、後で何個になったかという質問に答えられないことがあります。この時に教師が厳しい調子で「3たす2でしょ、いくらになるの?」と問い詰めても、緊張性の情緒が本格的に現われてしまい、3個のことばかり思い描いて、ますます答えられない心境になってしまいます。 日頃、興奮しやすく落ち着きのない子どもの場合、落ち着いて何かしようとしても、頭の働きは落ち着かないものになります。「リンゴが初めに3個あり、後で2個加えると、何個になるか?」という算数の問題を解く場合にも、日頃から活発な情緒を表現している子どもは、「リンゴはおいしい。スイカも食べたい」などといろいろな想念を浮かべてしまい、課題に集中し切れません。そのために問題が解けないことになってしまう場合があります。こういう子どもに「落ち着いて問題を解きなさい」と言っても、結局頭が活発になり過ぎてしまい、考えがまとまらなくます。このような子どもに対しても、興奮した情緒を和らげるリラックスした笑いを日頃から引き出して、計算の時にもリラックス出来るようにすることが大切なのです。 様々な情緒経験を重ねることで、平静な心が形成されると述べました。しかし、情緒の現われ方に偏りがある子どもであっても、特定の情緒が現われていない時には、落ち着いているように見えます。その様子は、外見からは、情緒豊かな平静な心と区別がつかないものです。しかし、いざ何かあったり、何かしようとしたりする時には、日頃の優勢な情緒によって制約された認知・思考になってしまうのです。そういう子どもの場合には、単に落ち着きなさいとしつけるだけでは、日頃の情緒に制約された認知・思考の仕方を改善することは困難です。やはり、情緒が現われる時に、その情緒の表現の仕方を変えていくことが重要となります。固い感じで喜ぶ子どもや活発に喜ぶ子どもは、リラックスして喜べるようにすることが大切になります。YouTubeを見てください。子どもの性格59 否定もコミュニケーションhttps://youtu.be/Di9GUI5V2w8子育てに困っている人向け。子どもから否定されても、コミュニケーションをすることが大切。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格60 共感とは何かhttps://youtu.be/2UA18kKxBgw子育てに困っている人向け。人間関係に重要な共感について考察する。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格61 様々な落ち着きのなさhttps://youtu.be/L1FW52gLHJk子育てに困っている人向け。落ち着きのなさの様々な性質を知って、うまく対処できるようにする。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格62 感謝の気持ちhttps://youtu.be/nUmkb9ifLcI子育てに困っている人向け。感謝の気持ちの源と育て方を説明する。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格63 信頼の困難さhttps://youtu.be/0v0kFEsmvec子育てに困っている人向け。信頼関係の難しさと築き方について説明する。

2025年10月15日

コメント(0)

-

落ち着いた時も認知・思考に影響する情緒(2)

何かあると心が騒いでしまう子どももいます。落ち着いている時にも、何かあると心が興奮してしまうのです。教室で授業を静かに受けている時に、廊下から足音が聞こえてくると、落ち着きがなくなってしまいます。「落ち着きなさい」という言葉かけさえ、心を活性化する刺激となってしまう場合もあります。このような子どもに「授業中は、落ち着いていないといけない」と教えても、そして子ども自身分ったと思っても、何かあるとすぐに心が興奮してしまうので、その考え方は役に立たないことになります。むしろ、何かあるとすぐに心が活性化してしまうという反応の仕方を何とかしないといけないのです。つまり、心を穏やかにすることで、初めに興奮しないようにすることです。 不安になりやすい子どもも、不安な状況を認知して不安になる前に、何かあると警戒心が発動してしまい、安心できる状況にでさえ不安を感じてしまうことになります。落ち着いていても、警戒心を引き起こしやすい心になっているところに問題があります。 このように落ち着いていても、何かあると特定の情緒的反応をしてしまう場合は、その情緒の働きを緩和する別の情緒を引き起こして、特定の反応傾向を和らげることが大切になります。なんであれ、何かがあると日頃の情緒経験に関連する反応が現われてしまうことを忘れないでください。さらに、なんであれ、何かをしようとする時にも、日頃の情緒経験が認知・思考の仕方に影響しています。YouTube「子どもの性格をなんとかする」のシリーズ子どもの性格56 疲れても目が冴える子どもhttps://youtu.be/dQetIooIlhM子育てに困っている人向け。疲れてもますます活動的になる場合について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格57 柔らかくなると固くなるhttps://youtu.be/G6LLLGHEIQA子育てに困っている人向け。子どもの心身をほぐすとかえって固くなることがある。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格58 親が欠点を示す必要性https://youtu.be/pIOHk3i-y40子育てに困っている人向け。親も時には大したことがないことを子どもに示す意義について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格59 否定もコミュニケーションhttps://youtu.be/Di9GUI5V2w8子育てに困っている人向け。子どもから否定されても、コミュニケーションをすることが大切。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格60 共感とは何かhttps://youtu.be/2UA18kKxBgw子育てに困っている人向け。人間関係に重要な共感について考察する。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格61 様々な落ち着きのなさhttps://youtu.be/L1FW52gLHJk子育てに困っている人向け。落ち着きのなさの様々な性質を知って、うまく対処できるようにする。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格62 感謝の気持ちhttps://youtu.be/nUmkb9ifLcI子育てに困っている人向け。感謝の気持ちの源と育て方を説明する。

2025年10月08日

コメント(0)

-

落ち着いた時も認知・思考に影響する情緒

私達は、緊張して怒った時には、相手の失礼な行動のことしか考えられず、相手に攻撃をしかけてしまいます。緊張性の情緒は、注意を狭い範囲に集中させてしますので、前後の見境のない行為を引き起こすのです。そして、落ち着いた後になって、とんでもないことをしてしまったと反省し、二度と人には暴力を振るわないと誓います。このように情緒の現われ方によって、私達の状況の認知の仕方や思考の仕方が変化します。緊張がたかまっている時は、憎いことしか頭にありませんので乱暴な行為に発展してしまい、落ち着いた時には、広く物事が見えてくるので、社会の評価も考えるようになり、反省するわけです。 しかし、反省したとしても、次に怒った場合には憎しみしか目に入らず、反省したことは頭にも浮かばず、また暴力行為を行ってしまいます。ですから、反省することも大切ですが、激しい感情が生じないようにすることの方がもっと重要と言えます。激しい感情が現われないようにするには、リラックスした喜びによって、緊張性の情緒を和らげることが勧められます。 さて、ここでは、感情的になっている時の認知・思考だけでなく、落ち着いている時の認知・思考についても考えてみたいと思います。実は、落ち着いている時にも、日頃の情緒の現われ方が、認知・思考に影響を与えているのです。 自分の思いと違うことがあると腹を立てる頑固な子どもがいたとします。この子どもは、親の言うことが自分の考えと違うと認知して、腹を立てるわけですが、実際にはその判断の前に頑固さの要素が子どもの心に出現してしまうのです。つまり、落ち着いた時であっても、何かが起こると、それが何であるかにかかわらず、心が固まるのです。心が固まるために、出来事の特定の部分しか見られなくなり、この出来事は、何か違うと思ってしまうのです。すると、自動的に不快感が湧き起り、心をさらに固くさせてしまうのです。日頃、緊張性の情緒の現われやすい子どもは、落ち着いている時にも、何かあると固まるという反応傾向を身に付けてしまっています。ですから、頑固になってはいけないと教えるだけでなく、頑固になってしまう芽を摘んでおくことが重要となります。「頑固になってはいけない」という思いが起こる前に、心が固くなり、その結果頑固になってしまうからです。最近のYouTubeを見てください。子どもの性格55 重度の子どもへの働きかけhttps://youtu.be/w2mJwiAy1lM子育てに困っている人向け。重度の子の反応を高める時の留意点について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格56 疲れても目が冴える子どもhttps://youtu.be/dQetIooIlhM子育てに困っている人向け。疲れてもますます活動的になる場合について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格57 柔らかくなると固くなるhttps://youtu.be/G6LLLGHEIQA子育てに困っている人向け。子どもの心身をほぐすとかえって固くなることがある。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格58 親が欠点を示す必要性https://youtu.be/pIOHk3i-y40子育てに困っている人向け。親も時には大したことがないことを子どもに示す意義について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格59 否定もコミュニケーションhttps://youtu.be/Di9GUI5V2w8子育てに困っている人向け。子どもから否定されても、コミュニケーションをすることが大切。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格60 共感とは何かhttps://youtu.be/2UA18kKxBgw子育てに困っている人向け。人間関係に重要な共感について考察する。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格61 様々な落ち着きのなさhttps://youtu.be/L1FW52gLHJk子育てに困っている人向け。落ち着きのなさの様々な性質を知って、うまく対処できるようにする。

2025年10月01日

コメント(0)

-

状況の変化によっても安定が失われない性格(3)

性格の違いにより、得意とする活動が異なるわけです。よほど優れた才能を持ち、業界に利益をもたらす人手あれば、周りの人はその人の偏った性格を受け入れてくれるでしょう。しかし、普通の才能の人であれば、変わった行動は受け入れてもらえないでしょうから、苦手な仕事であってもある程度はこなせることが望ましいでしょう。様々な環境になじめるようになるには、平静な心の層を厚くすることが大切です。困難と感じる場面であっても平静さを保っていられるようになるからです。 それは個性を潰すということではありません。穏和な心を核として持ちながら、個性的な面もあると良いということです。そうすれば、事務的な仕事が得意で好きだという個性は持ちながらも、苦手な人との交渉もある程度出来るということになります。冒険が好きで活発に動き回る人も、時には静かに思索することが出来るようになります。安定した情緒の核が基礎となり、状況に応じた情緒の現れ方をするということです。安定性を保証する基礎上に、状況によって変化する性格が現れるのです。表面的には、活発に活動しながら、内面的には冷静に考えるわけです。表面的な性格と深層的な性格があると言っても良いでしょう。YouTube「子どもの性格をなんとかする」◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格56 疲れても目が冴える子どもhttps://youtu.be/dQetIooIlhM子育てに困っている人向け。疲れてもますます活動的になる場合について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格57 柔らかくなると固くなるhttps://youtu.be/G6LLLGHEIQA子育てに困っている人向け。子どもの心身をほぐすとかえって固くなることがある。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格58 親が欠点を示す必要性https://youtu.be/pIOHk3i-y40子育てに困っている人向け。親も時には大したことがないことを子どもに示す意義について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格59 否定もコミュニケーションhttps://youtu.be/Di9GUI5V2w8子育てに困っている人向け。子どもから否定されても、コミュニケーションをすることが大切。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格60 共感とは何かhttps://youtu.be/2UA18kKxBgw子育てに困っている人向け。人間関係に重要な共感について考察する。

2025年09月23日

コメント(0)

-

状況の変化によっても安定が失われない性格(2)

状況の変化によっても安定が失われない性格(2)もっとも、否定的な情緒でなく肯定的な情緒が強く表れることが望ましいと言えます。たくさん笑っては、ホッと落ち着く経験が望ましいのです。このような情緒の大きな変動幅を経験することで、情緒の大きな変動にも対応出来るような幅広い安定性が得られるからです。困難な状況が続き、否定的な気持ちの表現を我慢し続けることは良くないでしょう。ですから、小さい子どもに、「騒がないで、静かにしていなさい」「良い子になりなさい」とばかり要求することは、その時子どもが落ち着くことで一見良いように見えますが、大きくなってから情緒が乏しく不安定な心になってしまう危険性があります。強いショックに耐えられないひ弱な心にしかなれなくなるのです。 極端に強い情緒を表現して困る子どもの場合は、その情緒を抑えるのではなく、他の情緒で緩和することが大切です。すると、情緒の豊かさを保証しながら、情緒の現われ方を穏やかにすることが出来ます。例えば、リラックスした喜びによって得られる安心感を増すことで、緊張性の情緒や興奮性の情緒の表現を和らげることが出来ます。幼い時は、核となる平静さの層は厚くはないのですが、各々の情緒が和らぐことで、穏やかな情緒の現れ方となり、穏和な性格になっていきます。 普通であれば、大人になるにつれて、長い間に様々な情緒経験を重ね、それらが緩和し合って、大人の性格は穏やかになっていきます。しかし、大人であっても、情緒表現の偏りがあって、様々な情緒が混ざり合うことが少なければ、子どもと同様に平静さの層は薄いものになり、情緒の現れ方が先鋭化することになります。冷静さを失いやすくなってしまうのです。仕事の場では、穏やかな性格を表わせるのに、家庭に帰ると暴君になってしまう人がいます。少しのことで腹を立てる人もいます。いつまでも人に対して恨みを持ち続ける人もいます。また、スポーツ選手をコーチする時には鬼のように厳しい人が、世間的な人との付き合いでは臆病になってしまう人もいます。 また、偏った情緒経験を重ねた結果、偏った性格になってしまうと、偏った性格に適合した環境では問題なく活躍できる人も、別な環境では不適切な行動になってしまうことがあります。例えば、緊張性の情緒が強く、コツコツと真面目に仕事をする場面では、うまく仕事が出来る人も、大勢の人と付き合わなければならない状況では、どぎまぎしてしまい、頭が混乱し、適切に会話が出来なくなってしまうことがあります。逆に電化製品の販売店で大勢の客が来ても、うまく客の要求に応じられる人が、静かな場所で事務的な仕事をしなければならなくなると、イライラしてしまい仕事が手につかなくなることもあります。人の性格が偏っていても、適合した環境に入ることが出来るのであれば良いのです。しかし、適合した環境に入ることが出来なければ、性格を変えるということを考える必要があるかもしれません。YouTubeで見てください。子どもの性格54 引きこもりの基礎https://youtu.be/VeiezDVGGro子育てに困っている人向け。引きこもりの起こる原因や対策について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格55 重度の子どもへの働きかけhttps://youtu.be/w2mJwiAy1lM子育てに困っている人向け。重度の子の反応を高める時の留意点について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格56 疲れても目が冴える子どもhttps://youtu.be/dQetIooIlhM子育てに困っている人向け。疲れてもますます活動的になる場合について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格57 柔らかくなると固くなるhttps://youtu.be/G6LLLGHEIQA子育てに困っている人向け。子どもの心身をほぐすとかえって固くなることがある。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格58 親が欠点を示す必要性https://youtu.be/pIOHk3i-y40子育てに困っている人向け。親も時には大したことがないことを子どもに示す意義について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格59 否定もコミュニケーションhttps://youtu.be/Di9GUI5V2w8子育てに困っている人向け。子どもから否定されても、コミュニケーションをすることが大切。

2025年09月17日

コメント(0)

-

拒否もコミュニケーション

YouTubeの動画子育てに困っている人向け。子どもから否定されても、コミュニケーションをすることが大切。https://youtu.be/Di9GUI5V2w8拒否もコミュニケーション

2025年09月15日

コメント(0)

-

状況の変化によっても安定が失われない性格

安定した心の層が厚くなると、安定感が揺るぎないものになり、表層的には緊張していても心の奥ではゆとりをもって緊張出来るようになります。サッカーなどで活発にボールをさばいていても、心の奥底は冷静でいられるようになります。冷静に判断しながら、頑張ったり急いだり出来るようになるのです。大人は、年齢を重ねるにつれて、様々な経験を重ねることになりますから、冷静な層が厚くなり、いろいろな状況に合わせて活動しながらも心の中では穏やかさを保ち続けることができます。さらに、目の前の活動にしても、様々な感情が結びついて、中立的な見方が出来るようになります。 ところが、子どもの場合は、年齢も若く、経験も限られているので、穏和な層はまだ貧弱な状態です。ですから、心の安定を保ち続けることが困難となり、緊張する場面では心底から緊張してしまいます。ゆとりを持って緊張を引き起こす事態に立ち向かうということが出来にくいのです。ですから、危険を顧みずに危険なことをやってしまうことがあります。また、活発な時には冷静な判断が出来なくなるほどはしゃいでしまいます。友だちと活発に話しをしていて、つい調子に乗って騒いでしまったりします。そのために、活動の種類に影響されて、大げさなくらいに性格が変化します。 このように大げさな振る舞いや強い情緒が場面ごとに現れるために、幼児では場面場面によって極端に異なる性格が現れることがあります。例えば、ギャーギャー騒いでいたかと思うと、知らない人が来るととたんに静かになってしまいます。状況や活動によって情緒が激しく変化します。極端な情緒の現れ方をするために、その時には冷静な判断が出来なくなってしまいます。ただ、このような情緒表現の大きな変動は成長期には悪いことではありません。様々な強い情緒を表現することで、異なる情緒が緩和し合い、安定した平静な心が形成されるわけですから、幼い時には、様々な種類のある程度の強い情緒を経験することは大切なことです。時には大いに笑い、はしゃぎ、時には大泣きする、腹を立てると言った振幅の大きい情緒表現を経験しておくことが、成長してからの平静な心の形成にとって良い結果をもたらします。YouTube「子どもの性格を何とかする」シリーズ子どもの性格51 刺激量と気分https://youtu.be/__K-L-djc04子育てに困っている人向け。刺激の量によって人の気分がどのように変化するのか説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格52 リバウンドの起こるわけhttps://youtu.be/F3yBnMRGRE0子育てに困っている人向け。リバウンドは、内発的な反応であり、子どもの能力を高めるのに活用できる。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格53 反発とリバウンドhttps://youtu.be/KxeqD-3CCR8子育てに困っている人向け。反発は、状況に対する反応だが、リバウンドは反応に対する反応であり、自発的な能力の発揮と言える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格54 引きこもりの基礎https://youtu.be/VeiezDVGGro子育てに困っている人向け。引きこもりの起こる原因や対策について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格55 重度の子どもへの働きかけhttps://youtu.be/w2mJwiAy1lM子育てに困っている人向け。重度の子の反応を高める時の留意点について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格56 疲れても目が冴える子どもhttps://youtu.be/dQetIooIlhM子育てに困っている人向け。疲れてもますます活動的になる場合について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格57 柔らかくなると固くなるhttps://youtu.be/G6LLLGHEIQA子育てに困っている人向け。子どもの心身をほぐすとかえって固くなることがある。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格58 親が欠点を示す必要性https://youtu.be/pIOHk3i-y40子育てに困っている人向け。親も時には大したことがないことを子どもに示す意義について。

2025年09月10日

コメント(0)

-

核となる安定した穏和な心(3)

もう少し分かり易くするために、貧乏な人とお金持ちのたとえ話を考えてみましょう。貧乏な人は、もともと貯蓄がありませんから、少しの収入で大喜びします。しかし、少しのお金を無くしても強く嘆き悲しむことになります。お金がなくなることで、生活が苦しくなってしまうからです。貧乏な人は、少しのお金の増減で一喜一憂し、心が安定しないことになります。一方、金持ちはお金が豊富にありますから、少し収入が増えたからといってそれほどうれしくはありませんし、少し損したからといってそれほど嘆くことはありません。お金持ちは、少しのお金の増減があったとしても、心は安定しているということです。お金に関しての話ですが、財産が豊富な方が、心の動揺が少ないということです。 私たちは、心を平静にするために、欲を捨て無心になることが大切だと言いますが、本当に無心になってしまったら、それは貧しい平静さにしかならないのです。少しの邪魔によって心がかき乱されてしまうような平静さです。また、心を落ち着かせるためにリラックスする人がいますが、単なるリラックスは脱力であり、力のない頼りない心の状態を作ることになってしまいます。つまり、リラックスすることで、心細い状態、不安になりやすい状態になってしまうことがあるということです。 安定した平静な心を作るためには、リラックスして「ああよかった」と満足の快感を抱くことが大切です。快感を持つことで、リラックスに勢いがつくのです。重量感のあるリラックスということになり、状況の変化が起こっても、安定した形でリラックスを保ち続けることが出来ます。リラックスを伴う快感は、安心感や幸福感となります。単にリラックスするだけでなく、安心感や幸福感が増すことで心の安定が高まることになります。さらに、心を安定的に穏和に保つためには、むしろバランスよく豊富な情緒経験を蓄積した方が良いのです。同じように、少しのことで動じない心を作るとして、できるだけ喜怒哀楽を感じないようにする試みがなされることがありますが、これは、乏しい平静さであり、見せかけの平静さとなってしまいます。YouTube「子どもの性格をなんとかする」シリーズ子どもの性格50 二方向の働きかけhttps://youtu.be/Qs_WC3gomQ0子育てに困っている人向け。子どもに働きかける時には、異なる情緒の組み合わせを考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格51 刺激量と気分https://youtu.be/__K-L-djc04子育てに困っている人向け。刺激の量によって人の気分がどのように変化するのか説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格52 リバウンドの起こるわけhttps://youtu.be/F3yBnMRGRE0子育てに困っている人向け。リバウンドは、内発的な反応であり、子どもの能力を高めるのに活用できる。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格53 反発とリバウンドhttps://youtu.be/KxeqD-3CCR8子育てに困っている人向け。反発は、状況に対する反応だが、リバウンドは反応に対する反応であり、自発的な能力の発揮と言える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格54 引きこもりの基礎https://youtu.be/VeiezDVGGro子育てに困っている人向け。引きこもりの起こる原因や対策について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格55 重度の子どもへの働きかけhttps://youtu.be/w2mJwiAy1lM子育てに困っている人向け。重度の子の反応を高める時の留意点について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格56 疲れても目が冴える子どもhttps://youtu.be/dQetIooIlhM子育てに困っている人向け。疲れてもますます活動的になる場合について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格57 柔らかくなると固くなるhttps://youtu.be/G6LLLGHEIQA子育てに困っている人向け。子どもの心身をほぐすとかえって固くなることがある。

2025年09月03日

コメント(0)

-

核となる安定した穏和な心(2)

特に、3つの情緒がバランスよく現れている人は、リンゴを見て、緊張していたり、興奮していたり、リラックスしていたりと、バランスのとれた情緒経験を持つことになります。すると、リンゴと様々な情緒経験が結びつき、様々に異なる情緒の情感が相殺され、全体として中性化していきます。結果的に、リンゴを見ても特に何かを感じることはなくなります。しかし、一見何も感じていないように思っても、実は豊富に情緒を感じているのです。情緒の感じ方が豊かであるために、情緒は無色透明化してくるのです。特定の情緒が突出して現れないので、穏和な気持ちで、リンゴを見ることが出来るのです。 つまり、豊富な情緒経験をすると、様々なモノや状況に結びつく情緒的状態が中性化し、穏和な心でいられるようになります。これは、豊富な情緒経験による穏やかさです。私たちが、日頃穏和な気持ちでいられるのは、豊富な情緒経験を基礎としているからなのです。豊富な情緒経験による穏やかさですから、層の厚い穏やかさとなります。そのような層の厚い穏やかさは、少し嫌な経験をしたくらいでは崩れることはありません。少しの嫌な思いを凌駕する豊富な経験があるからです。ですから、心を安定化するためには、様々な情緒的体験を積み重ねることが大切なのです。 一方、情緒が弱くてあまり情緒経験をしていない状態で現れる平静さは、乏しい平静さであり、少しの嫌な経験や喜びの経験で動揺しやすい平静さとなります。何もなければ見た目には平静でいられるけれど、たいしたことのない出来事で、平静さを失ってしまう場合は、安心感の層が薄い平静さ、貧しい平静さなのです。多少の困難に出会っても、平静な心を維持するためには、日頃から豊富な情緒を経験して平穏さの層を厚くしておくことが肝要なのです。YouTubeでの動画配信子どもの性格51 刺激量と気分https://youtu.be/__K-L-djc04子育てに困っている人向け。刺激の量によって人の気分がどのように変化するのか説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格52 リバウンドの起こるわけhttps://youtu.be/F3yBnMRGRE0子育てに困っている人向け。リバウンドは、内発的な反応であり、子どもの能力を高めるのに活用できる。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格53 反発とリバウンドhttps://youtu.be/KxeqD-3CCR8子育てに困っている人向け。反発は、状況に対する反応だが、リバウンドは反応に対する反応であり、自発的な能力の発揮と言える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格54 引きこもりの基礎https://youtu.be/VeiezDVGGro子育てに困っている人向け。引きこもりの起こる原因や対策について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格55 重度の子どもへの働きかけhttps://youtu.be/w2mJwiAy1lM子育てに困っている人向け。重度の子の反応を高める時の留意点について。

2025年08月27日

コメント(0)

-

核となる安定した穏和な心

核となる安定した穏和な心 前に、情緒的経験をすることで、経験やモノ、イメージに情緒が結び付き、それらに触れることで、特定の情緒が喚起されるようになると説明しました。そうなると、世の中には様々なモノが存在しますので、それらのモノに接することで、いちいち異なる情緒が喚起されることになり、心は落ち着きがなくなってしまうのではないかという疑問が沸くと思います。しかし、実際には、様々なモノや状況に接しても、おおよそ私たちは平静さを保っていられます。むしろ、様々な情緒経験を重ねることで、穏和な心の状態が増えてきます。なぜ、そうなるのか、そもそも穏和な心とは何かについて考えてみましょう。 実は、一つのモノに対して一つの情緒しか結びついているわけではないのです。例えば、リンゴを食べる場面を想定してみましょう。リンゴを食べておいしいと感じ幸せな気持ちになったとします。すると、リンゴに幸福感が結び付くことになります。しかし、リンゴを食べても、すっぱいと感じる時がありますし、まずいと感じる時もあるわけです。また、友達にリンゴをぶつけられて怒ったとしたら、怒りの感情がリンゴと結びついてしまいます。すると、いろいろな感情がリンゴと結びつくことになり、いろいろな感情が融合してそれぞれの感情の特徴が中和し合い、あたかも何も感じないような穏和な気持ちでリンゴと接することが出来るようになります。 今の説明は、リンゴによって引き起こされた情緒が様々であるという話でしたが、リンゴと接するときの情緒状態も様々です。例えば、イライラしている時にリンゴを見ることがあるでしょう。するとイライラ感がリンゴと結びつくことになります。友達に騙されて怒っている時にリンゴを見ると、怒りの感情がリンゴと結びつくかもしれません。時には、幸福感がある時にリンゴに接する時があるでしょう。焦っている時にリンゴを食べることがあるかもしれません。このように様々な気持ちの時にリンゴと接すれば、リンゴに様々な情緒が結びつくことになります。しかし、リンゴと結びついた様々に異なる情緒の情感が相殺され、全体としてリンゴにまつわる情緒は中性化していきます。YouTube 子どもの性格シリーズ子どもの性格49 易しい働きかけが大切https://youtu.be/iHC7pzNYfrU子育てに困っている人向け。人は、困難な時にどうしたら良いか、考えがち。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格50 二方向の働きかけhttps://youtu.be/Qs_WC3gomQ0子育てに困っている人向け。子どもに働きかける時には、異なる情緒の組み合わせを考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格51 刺激量と気分https://youtu.be/__K-L-djc04子育てに困っている人向け。刺激の量によって人の気分がどのように変化するのか説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格52 リバウンドの起こるわけhttps://youtu.be/F3yBnMRGRE0子育てに困っている人向け。リバウンドは、内発的な反応であり、子どもの能力を高めるのに活用できる。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格53 反発とリバウンドhttps://youtu.be/KxeqD-3CCR8子育てに困っている人向け。反発は、状況に対する反応だが、リバウンドは反応に対する反応であり、自発的な能力の発揮と言える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格54 引きこもりの基礎https://youtu.be/VeiezDVGGro子育てに困っている人向け。引きこもりの起こる原因や対策について。

2025年08月20日

コメント(0)

-

偏った情緒能力と不安定な情緒能力(2)

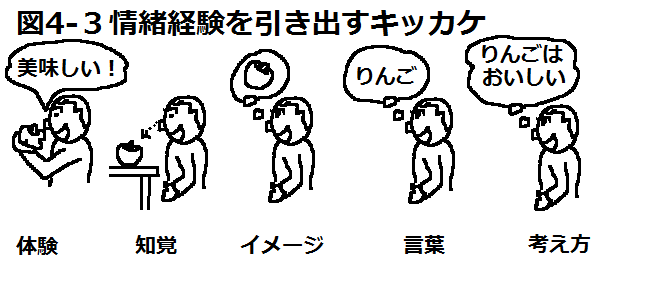

弱い情緒の場合は、ある情緒が弱いことで、他の情緒が強く現れてしまうという問題と情緒が弱いために容易にその情緒が限界に達してしまいカタストロフィーが起きて、気分が変化してしまうという問題があります。少し頑張ってもすぐに元気をなくしてしまうとか、明るく元気だったのが、すぐにふさいだ気分になってしまうという気分変動が容易に起こるということです。情緒が弱いと、特定の情緒の働きを一定期間維持出来ないことになり、気分が安定しないことになります。 情緒能力の偏りがある場合は、強すぎる情緒を和らげるために、弱い情緒を強化する必要があります。また、弱い情緒に問題がある場合にも、やはりその情緒を強化するようにします。つまりは、どんな場合にも、弱い情緒を強くするということです。 例えば、緊張性の情緒が強い場合は、興奮性の情緒やリラックスする情緒を強化します。緊張性の情緒が強いと、一つのことに集中し、頑固さやこだわりが強まりますが、興奮性の情緒を強くすることで、注意の転換が容易になり、こだわりも減ります。リラックスの情緒が増えることで、意識の幅が広がり、考え方も柔らかくなります。 興奮性の情緒が強い場合は、緊張性の情緒やリラックスする情緒を強化します。興奮性の情緒が強いと、落ち着きがなくなり、衝動的な行動が増え、まわりの秩序が乱れてしまいます。その対策として、緊張性の情緒を強くすることで、物事に持続して集中出来るようになります。また、リラックスする情緒を増やすことで、ゆったりと落ち着けるようにします。 リラックスした情緒の場合は、弱い時には不安が強くなるので、その情緒を強くすることが大切になります。リラックスして良かったという思いを増すことで安心感を増し、不安を減らします。そして安心感を増すことで、他の情緒の性質が和らぎます。つまり、安心感を増すことで、心の変化が穏やかになります。そうすると、全体的な心の安定性が高まることになります。心の安定のためには、弱い情緒を強くすると良いのですが、さらにリラックスする情緒を増やして安心感を増すことも重要です。安心感を増すことで、緊張性の情緒も興奮性の情緒も、それらの表現のされ方が柔らかくなります。ソフトに集中し、ソフトに活発になれます。過激な部分が和らげられるのです。もう少し詳しく心の安定について考えてみましょう。最近のYouTubeより。子どもの性格41 依存は自立の始まりhttps://youtu.be/MVulTCxF9p4子育てに困っている人向け。依存を受け入れることが子どもの自立につながる点について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格42 注意と情緒https://youtu.be/bAcxIoFX5f4子育てに困っている人向け。3つの情緒による注意の現れ方の違いと思考の違いを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格43 問題解決能力https://youtu.be/bO99JW3iytY子育てに困っている人向け。情緒を育てることで、子どもの問題解決能力を高める方法について考えます。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格44 苦難を乗り越えるhttps://youtu.be/R3xGw8hgWNo子育てに困っている人向け。苦難に出合っても、乗り越えられる心理について考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格45 満足しない子どもhttps://youtu.be/IBxKItZ3ueQ子育てに困っている人向け。大人に求め続け、与えられてもいつまでも満足しない子ども。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格46 心を整えるhttps://youtu.be/pKSohA_sLfQ子育てに困っている人向け。何かをする場合、まず心の状態を整える必要がある。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格47 あてにならない記憶https://youtu.be/3EMOtFEuLec子育てに困っている人向け。記憶は、過去の経験の正確な記録ではないことを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格48 思い込みの激しい子どもhttps://youtu.be/MtcJ3fKgoUQ子育てに困っている人向け。思い込みの激しい子の心をいかに開かせると良いか考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格49 易しい働きかけが大切https://youtu.be/iHC7pzNYfrU子育てに困っている人向け。人は、困難な時にどうしたら良いか、考えがち。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格50 二方向の働きかけhttps://youtu.be/Qs_WC3gomQ0子育てに困っている人向け。子どもに働きかける時には、異なる情緒の組み合わせを考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格51 刺激量と気分https://youtu.be/__K-L-djc04子育てに困っている人向け。刺激の量によって人の気分がどのように変化するのか説明。

2025年08月06日

コメント(0)

-

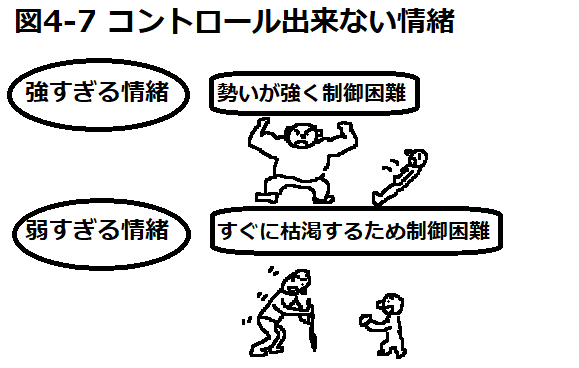

性格の問題:偏った情緒能力と不安定な情緒能力

私達は、日常生活で様々な経験をすることで、緊張した喜びや興奮した喜び、リラックスした喜びなど様々な情緒を表現します。特定の情緒が現われやすい経験ばかりしていると、その情緒表現能力が高まり、その情緒を主とする性格が形成されます。例えば、テレビゲームばかりしていると、緊張性の情緒が多く経験されます。友達と活発に遊んでばかりいると、興奮性の情緒が主となります。その結果、望ましくない性格形成がなされてしまうことがあります。特に、緊張性の情緒や興奮性の情緒が強く現れると、こだわりの強い性格や衝動的な性格になってしまいます。 さらに、弱い不快感や不安感であっても長期に渡って経験し続けると、不快や不安を感じやすい性格になります。強い不快感や不安感の経験であれば、短期の経験であっても不快や不安を感じやすい性格を生み出してしまいます。いずれにしても、偏った情緒経験が偏った情緒能力を促進し、偏った性格を形成することになります。性格の問題の一つとしては、特定の情緒への偏りによって、偏った性格が現れるという点があるということです。 性格が問題と考えられる場合、偏った性格の他に不安定な性格があります。不安定な性格とは、少しのことで強い情緒が現れたり、気分状態が安定せず変化しやすかったりします。同じ情緒の状態を長く維持できないわけです。不安定な性格の原因としては、弱い情緒能力の場合と強すぎる情緒の場合があります。強すぎる情緒の場合は、少しのことで強い情緒表出が起こり、その人の行動全体のバランスを崩すことになってしまいます。穏やかな日差しのもとでのんびりしていた人が、カエルが跳び撥ねるのを見て驚きのあまり腰を抜かしてしまい、その後も不安な気持ちが続いてしまうような場合です。落ち着いたのんびりした気分が、強い驚きによってかき乱されてしまいます。ペーパーバック アマゾンから。 子どもの性格と育児― 何とかしたい子どもの性格を何とかする ―https://www.amazon.co.jp/dp/B0DNBB1379/自閉症児の社会性を育てる: ―リラックスした喜びで伸びる人間関係と学習力―1430円https://www.amazon.co.jp/dp/B07CZ8GG1L/落ち着きのない子がゆったり出来る方法: ADHDの子も落ち着ける880円http://www.amazon.co.jp/dp/B01EWTAZLS頑固な子も素直になれる― 固い心をやわらかい心にする方法 ―880円http://www.amazon.co.jp/dp/B07GLP4VX6ひきこもりは笑いで解決人との楽しいコミュニケーションが大切http://www.amazon.co.jp/dp/B07PWY1QF1YouTube子どもの性格45 満足しない子どもhttps://youtu.be/IBxKItZ3ueQ子育てに困っている人向け。大人に求め続け、与えられてもいつまでも満足しない子ども。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格46 心を整えるhttps://youtu.be/pKSohA_sLfQ子育てに困っている人向け。何かをする場合、まず心の状態を整える必要がある。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格47 あてにならない記憶https://youtu.be/3EMOtFEuLec子育てに困っている人向け。記憶は、過去の経験の正確な記録ではないことを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格48 思い込みの激しい子どもhttps://youtu.be/MtcJ3fKgoUQ子育てに困っている人向け。思い込みの激しい子の心をいかに開かせると良いか考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格49 易しい働きかけが大切https://youtu.be/iHC7pzNYfrU子育てに困っている人向け。人は、困難な時にどうしたら良いか、考えがち。

2025年07月30日

コメント(0)

-

意志の力でコントロール出来ない情緒(2)

また、情緒が弱いと突然にその情緒が消えてしまうことが起こります。先に述べたカタストロフィーが起こるからです。また訳もなく陽気になったり不快になったりするというように意志に関係なく気分の転換が次々と起こる場合もあります。情緒をうまくコントロール出来るためには、弱い情緒表現をカタストロフィーが起こらないように、少しずつ増していく工夫が必要となります。ある程度、情緒が強くなると、多少無理も利くようになり、意志によるコントロールも出来やすくなります。また、情緒がバランスよく現われれば、異なる情緒で他の情緒を和らげることが出来、意志の力でコントロールしやすくなります。 以上の様に、情緒の現われ方で決まる性格の問題は、情緒によって解決することが合理的です。人間関係がうまく行かない、偏った考え方をする、変な考えに拘っている、他者に迷惑なことを平気でする、やる気が出ない、集中出来ない、など幅広い問題に情緒が関わっています。現在では、認知を操作することで問題を解決するというやり方が主流となっています。もし、認知的なやり方でうまく行かない場合は、情緒からのアプローチを試してみてください。私は、情緒の問題は、情緒で解決することをお勧めします。最近のYouTube子どもの性格43 問題解決能力https://youtu.be/bO99JW3iytY子育てに困っている人向け。情緒を育てることで、子どもの問題解決能力を高める方法について考えます。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格44 苦難を乗り越えるhttps://youtu.be/R3xGw8hgWNo子育てに困っている人向け。苦難に出合っても、乗り越えられる心理について考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格45 満足しない子どもhttps://youtu.be/IBxKItZ3ueQ子育てに困っている人向け。大人に求め続け、与えられてもいつまでも満足しない子ども。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格46 心を整えるhttps://youtu.be/pKSohA_sLfQ子育てに困っている人向け。何かをする場合、まず心の状態を整える必要がある。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格47 あてにならない記憶https://youtu.be/3EMOtFEuLec子育てに困っている人向け。記憶は、過去の経験の正確な記録ではないことを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格48 思い込みの激しい子どもhttps://youtu.be/MtcJ3fKgoUQ子育てに困っている人向け。思い込みの激しい子の心をいかに開かせると良いか考える。

2025年07月23日

コメント(0)

-

YouTube「ダジャレ問題に挑戦! 会話に笑い・ユーモアを」紹介

YouTubeで「ダジャレ問題に挑戦! 会話に笑い・ユーモアを」をやっています。会話を盛り上げる話題を提供。人との会話で、心をウキウキさせられれば、人と親密さを築くこと、明日への活力、問題解決などに役立ちます。主に、ダジャレ問題を中心に、人を「ハッとさせてはホッとさせる話し方について定期的に説明します。家庭や職場での会話を盛り上げるのに活用してください。ダジャレ問題に挑戦1https://youtu.be/KeuQIytgLOo会話に笑いがあると、人間関係が良くなる。人間関係が良くなると、問題解決が出来るようになる。◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦2https://youtu.be/Rmb8lnzzAGo◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦3https://youtu.be/MOKA95f-tLA◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦4https://youtu.be/FRpawGahkHM◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦5https://youtu.be/zLdmG9Zcum0◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦6https://youtu.be/Ws7luEs2jjA◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦7https://youtu.be/MwaM15k6PXQ◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦8https://youtu.be/mwFj4FIyyxM◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦9https://youtu.be/LPCkkluFjlc◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦10https://youtu.be/14RRW0o3gh0

2025年07月16日

コメント(0)

-

意志の力でコントロール出来ない情緒

考え方や意志の持ち方で、情緒の現れ方をある程度コントロール出来ますが、考え方や意志ではコントロールが困難な場合があります。その一例が、ある情緒的経験が状況と結びついて現われる条件反射です。反射というように意志や考え方によって容易に変えることが出来ません。例えば、小さい時に犬に噛まれて痛い思いをした人は、犬を見ると不快感を抱いてしまいます。そのような不快感を意志の力で抑圧することは困難なことなのです。その状況に別な情緒経験を結びつけるとか、安心感を増して、不快な情緒を緩和させることが必要となります。情緒も問題は、情緒で解決する方が良い場合があるのです。 また、特定の情緒が強すぎる場合も、意志の力でコントロールすることが困難なのです。単に強い情緒を抑えるだけでは、反発が現れてしまいます。例えば、落ち着きのない子どもを無理に座らせると、不満がたまってしまい、不快感が募って、かえって落ち着きがなくなる危険性があるのです。また、活発さを抑えることで、活発さが失われてしまい無気力になってしまう危険性もあります。今まで説明してきた不安も、こんなところで不安になるのはおかしいと理解し、不安な状態を改善しようと思っても、不安が消えないことがあります。怒りやこだわりといった情緒的行動も、起こさないようにしようとか止めようと考えても、思うように止めることは出来ないものです。 強い情緒の発生はコントロール困難ですから、情緒の論理で解決することが大切です。つまり、偏った情緒経験ではなく、様々な情緒経験をしてバランスをとる方法や、リラックスした喜びを増やして緊張や興奮の現われを和らげるといった方法です。 特定の情緒が弱すぎる場合も同様に意志の力でコントロールすることは困難です。例えば、ある活動を楽しもうと思っても、楽しむための情緒能力が不足していると楽しめません。不安を避けて安心したいと思っても、安心感を覚えるためのリラックスした喜びが弱ければ、心を安定させるための安心感を得ることが出来ないことになります。頑張る力が弱ければ、頑張ろうと思っても途中でやる気がなくなってしまったりします。集中しようと思っても、緊張性の情緒が弱いとなかなか集中が続かないことになります。最近のYouTube子どもの性格38 愛着の本質https://www.youtube.com/watch?v=6p149wRk9Yw子育てに困っている人向け。愛着の育て方、愛着の意味を説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格39 過去の嫌な思い出を引きずるhttps://youtu.be/HYisn1e1tnc子育てに困っている人向け。過去の嫌な思い出に悩まされ続ける子への接し方。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格40 人間関係の質https://youtu.be/ieDL0LVTKgA子育てに困っている人向け。表面的には問題がなくても、気をつけるべき人間関係の質。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格41 依存は自立の始まりhttps://youtu.be/MVulTCxF9p4子育てに困っている人向け。依存を受け入れることが子どもの自立につながる点について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格42 注意と情緒https://youtu.be/bAcxIoFX5f4子育てに困っている人向け。3つの情緒による注意の現れ方の違いと思考の違いを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格43 問題解決能力https://youtu.be/bO99JW3iytY子育てに困っている人向け。情緒を育てることで、子どもの問題解決能力を高める方法について考えます。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格44 苦難を乗り越えるhttps://youtu.be/R3xGw8hgWNo子育てに困っている人向け。苦難に出合っても、乗り越えられる心理について考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格45 満足しない子どもhttps://youtu.be/IBxKItZ3ueQ子育てに困っている人向け。大人に求め続け、与えられてもいつまでも満足しない子ども。ダジャレ問題に挑戦3https://youtu.be/MOKA95f-tLA◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦4https://youtu.be/FRpawGahkHM◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦5https://youtu.be/zLdmG9Zcum0◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦6https://youtu.be/Ws7luEs2jjA◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦7https://youtu.be/MwaM15k6PXQ◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦8https://youtu.be/mwFj4FIyyxM

2025年07月09日

コメント(0)

-

情緒経験の影響

情緒経験の影響 情緒能力の減少は、長期にわたるストレスの継続だけで起こるわけでなく、一時的な強烈な情緒体験によっても起こり得ます。それまで穏やかな性格であった子どもが、仲良かった友だちに酷いことを言われて、強いショックを受け、不機嫌になりやすい子どもに変化してしまうことがあります。これは、強い不快感がいじめの体験と結びつき、情緒的記憶として残り、その出来事を意識しなくても、記憶の貯蔵庫の中で不快感が働き続けるからです。そのために、その子どもは常に不快感を抱き続けることになり、それまでの温和な性格を維持出来なくなってしまうのです。つまり、安心感を支えてきたリラックスした喜びの力が減り、不安を引き出す緊張性の情緒の力が伸びてしまったことになります。 強い不快感を記憶として貯蔵すると、不快感を基調とした性格になってしまいます。良い経験をしても否定的に物事を捉えたりします。例えば、友達に助けてもらったとしても、何か裏の意図があって助けてくれたのではないかと疑ってしまいます。平穏な日であっても、地震が起こるのではないかとか、火事にならないか、交通事故が発生しないかと考え、不安になってしまいます。不快感を引き起こす能力が増えたために、何でもないことであっても不安を引き起こす結果をもたらすのです。ですから、否定的思考をしないようにするだけでなく、否定的思考を生み出しやすい不安感表出能力を安心感によって緩和していくことが大切となります。 大きな精神的ショックでさいなまれているときに大切なことは、安心感を生み出す力を増やすことです。そのためには緊張したり興奮したりしても、リラックスして喜べるようにすることが大切です。安心した状態を維持し続けるのではなく、リラックスした喜びを繰り返し経験することで、安心出来る力を強くするのです。リラックスした喜びを表現することで、安心する力を増やすことが出来ます。安心出来るとは、困っても不安になっても安心出来るということであり、安心したままの状態では養われず、困難や不安を経験しつつ養われる能力です。YouTubeの紹介子どもの性格38 愛着の本質https://www.youtube.com/watch?v=6p149wRk9Yw子育てに困っている人向け。愛着の育て方、愛着の意味を説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格39 過去の嫌な思い出を引きずるhttps://youtu.be/HYisn1e1tnc子育てに困っている人向け。過去の嫌な思い出に悩まされ続ける子への接し方。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格40 人間関係の質https://youtu.be/ieDL0LVTKgA子育てに困っている人向け。表面的には問題がなくても、気をつけるべき人間関係の質。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格41 依存は自立の始まりhttps://youtu.be/MVulTCxF9p4子育てに困っている人向け。依存を受け入れることが子どもの自立につながる点について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格42 注意と情緒https://youtu.be/bAcxIoFX5f4子育てに困っている人向け。3つの情緒による注意の現れ方の違いと思考の違いを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格43 問題解決能力https://youtu.be/bO99JW3iytY子育てに困っている人向け。情緒を育てることで、子どもの問題解決能力を高める方法について考えます。ダジャレ問題に挑戦1https://youtu.be/KeuQIytgLOo会話に笑いがあると、人間関係が良くなる。人間関係が良くなると、問題解決が出来るようになる。◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦2https://youtu.be/Rmb8lnzzAGo◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦3https://youtu.be/MOKA95f-tLA◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦4https://youtu.be/FRpawGahkHM◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦5https://youtu.be/zLdmG9Zcum0◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦6https://youtu.be/Ws7luEs2jjA

2025年07月02日

コメント(0)

-

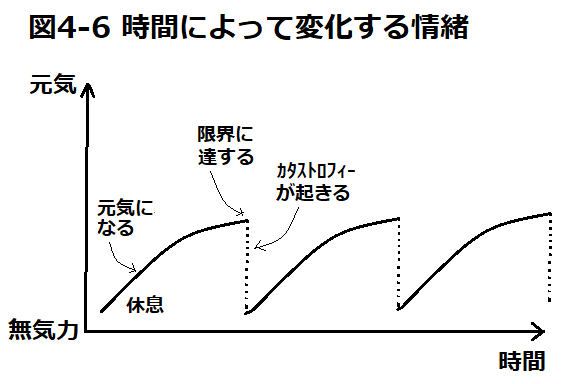

時間によって変化する性格(2)

極端な情緒経験を緩和する安心感の蓄積が弱い場合には、強い情緒が現れてしまい情緒の枯渇が起こりやすくなります。そのために外的なキッキケもなく、気分の循環的変化が現れやすくなります。急に幸福感に満たされウキウキ気分で活動していた人が、突然ふさぎ込んでしまったりします。そのような予期せぬ気分変動が起こるために、周囲の人は振り回されてしまいます。思春期以降の子どもの場合ですが、本人自身も気分変動に翻弄され、落ち込む時には自殺も考えることになります。 このような場合には、自分の考えやものの見方によって気分変化が起こるわけではないので、自分の意志で気分をコントロールすることが困難となります。情緒からのアプローチが必要となります。3つの情緒で弱い情緒能力を強くする必要がありますし、特にリラックスした喜びを増やして、緊張性の情緒の働きを緩和することが大切です。つまり、安心感を増すことが必要となります。安心感があることでストレスを柔らかく受け止めることが出来ます。安心感の増加は、心の安定に欠かせないものと言えます。YouTubeの紹介ダジャレ問題に挑戦1https://youtu.be/KeuQIytgLOo会話に笑いがあると、人間関係が良くなる。人間関係が良くなると、問題解決が出来るようになる。◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦2https://youtu.be/Rmb8lnzzAGo◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦3https://youtu.be/MOKA95f-tLA子どもの性格35 作業記憶と性格https://youtu.be/X8Lla5sztTM子育てに困っている人向け。あらゆる知的活動に必要な作業記憶について考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格36 イメージは学習の基礎https://youtu.be/MpOab7SMK60子育てに困っている人向け。イメージが豊かに鮮明に描けることで思考力が伸びる。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格37 喜ばない子(2)https://youtu.be/at60gKYcuQY子育てに困っている人向け。心理的な偏りによって喜べない子について考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格38 愛着の本質https://www.youtube.com/watch?v=6p149wRk9Yw子育てに困っている人向け。愛着の育て方、愛着の意味を説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格39 過去の嫌な思い出を引きずるhttps://youtu.be/HYisn1e1tnc子育てに困っている人向け。過去の嫌な思い出に悩まされ続ける子への接し方。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格40 人間関係の質https://youtu.be/ieDL0LVTKgA子育てに困っている人向け。表面的には問題がなくても、気をつけるべき人間関係の質。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格41 依存は自立の始まりhttps://youtu.be/MVulTCxF9p4子育てに困っている人向け。依存を受け入れることが子どもの自立につながる点について。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格42 注意と情緒https://youtu.be/bAcxIoFX5f4子育てに困っている人向け。3つの情緒による注意の現れ方の違いと思考の違いを説明。

2025年06月25日

コメント(0)

-

時間によって変化する性格

特定の情緒が過度に使われ続けると、カタストロフィーが起こってその情緒が弱ってしまいます。すると、それまで目立たなかった情緒が前面に現われるようになります。しかし初めの情緒が回復してくると、その情緒が再び前面に出るようになります。ストレス状況が続いて無理をしていると、このように情緒の交替が周期的に起こるようになります。情緒の枯渇と回復という内的要因によって起こる気分の時間的変化が現われるのです。その典型的な例が、二極性の躁うつ病と境界性パーソナリティー障害が考えられます。 実際にストレスが多い外的要因による場合もありますし、実際のストレスが少ないのにストレスの感じやすさという内的要因による場合もありますが、情緒的に無理があると、一時的に情緒が枯渇して、別な情緒が目立つようになります。いずれにしろ、何らかの目だつキッカケもなく気分状態が変化してしまいます。特に「こうでなければならない」と固く考えを促す緊張性の情緒が強い場合に、少しでも自分の思いとは違う現実に対してストレスを感じやすくなってしまうので、気分の循環的変化が起こりやすくなります。YouTubeのお知らせダジャレ問題に挑戦1https://youtu.be/KeuQIytgLOo会話に笑いがあると、人間関係が良くなる。人間関係が良くなると、問題解決が出来るようになる。◆◆◆◆◆◆◆◆ダジャレ問題に挑戦2https://youtu.be/Rmb8lnzzAGo「子どもの性格を何とかする」子どもの性格35 作業記憶と性格https://youtu.be/X8Lla5sztTM子育てに困っている人向け。あらゆる知的活動に必要な作業記憶について考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格36 イメージは学習の基礎https://youtu.be/MpOab7SMK60子育てに困っている人向け。イメージが豊かに鮮明に描けることで思考力が伸びる。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格37 喜ばない子(2)https://youtu.be/at60gKYcuQY子育てに困っている人向け。心理的な偏りによって喜べない子について考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格38 愛着の本質https://www.youtube.com/watch?v=6p149wRk9Yw子育てに困っている人向け。愛着の育て方、愛着の意味を説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格39 過去の嫌な思い出を引きずるhttps://youtu.be/HYisn1e1tnc子育てに困っている人向け。過去の嫌な思い出に悩まされ続ける子への接し方。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格40 人間関係の質https://youtu.be/ieDL0LVTKgA子育てに困っている人向け。表面的には問題がなくても、気をつけるべき人間関係の質。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格41 依存は自立の始まりhttps://youtu.be/MVulTCxF9p4子育てに困っている人向け。依存を受け入れることが子どもの自立につながる点について。

2025年06月18日

コメント(0)

-

弱い情緒経験でも起きるカタストロフィー

いったんカタストロフィーが起きると、少しのことでもカタストロフィーが起きるようになってしまいます。例えば、カタストロフィーでやる気をなくしてしまった子どもは、せっかく勉強を再び頑張ろうという気持ちになっても、友だちに嫌なことを言われただけで、すぐにやる気をなくしてしまいます。そしてやる気を出してもやる気をなくすを繰り返すことになります。たいしたことないことで、子どもはやる気をなくしてしまいますから、親としては、腹が立ってしまいます。しかし、子どもの心がかなり弱っているということを考慮して、子どもを休ませ、安心させることが大切です。 このような子どもは、無理をしないように少しずつやる気を励ましながら、カタストロフィーが容易に起こらないようにしていく必要があります。どの程度の勉強であれば、頑張り続けられるかを見つつ、心が折れない程度に頑張らせて、その頑張りを誉めていくことが大切です。勉強をある程度頑張ってやれば、やる気をなくす前に休みをとり、「よく頑張ったね」と評価するわけです。このように心の負担にならないように頑張らせていると、次第に頑張る力が伸びていきます。緊張性の頑張りが続くようになるのです。すると、次第にカタストロフィーが起こりにくくなっていきます。 ただ、カタストロフィーが起こってしまえば、やはり少しずつでも回復するのは、困難なことです。我慢してでも勉強をしていた子どもが急にやる気をなくしますから、親としてはそれまで以上に子どもに厳しく当たることになり、親子の争いが激しくなりがちです。親は、子どもの変化に即応して、しつけの仕方を転換出来ないものです。ですから、出来ればカタストロフィーが起きないように心の負担にならない程度に頑張らせることが大切です。または、子どもが深刻にやる気をなくしたら、思い切り気持ちを切り替えて、やさしく接してあげることが大切です。 また、大切なことは、子どものリラックスした喜び方を増やすようにして、安心感を増すことです。安心感が増していけば、子どもは少々の困難も乗り越えやすくなっていきます。このことは後で説明します。YouTubeの宣伝ダジャレ問題に挑戦1https://youtu.be/KeuQIytgLOo会話に笑いがあると、人間関係が良くなる。人間関係が良くなると、問題解決が出来るようになる。子どもの性格36 イメージは学習の基礎https://youtu.be/MpOab7SMK60子育てに困っている人向け。イメージが豊かに鮮明に描けることで思考力が伸びる。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格37 喜ばない子(2)https://youtu.be/at60gKYcuQY子育てに困っている人向け。心理的な偏りによって喜べない子について考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格38 愛着の本質https://www.youtube.com/watch?v=6p149wRk9Yw子育てに困っている人向け。愛着の育て方、愛着の意味を説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格39 過去の嫌な思い出を引きずるhttps://youtu.be/HYisn1e1tnc子育てに困っている人向け。過去の嫌な思い出に悩まされ続ける子への接し方。

2025年06月11日

コメント(0)

-

ダジャレ問題に挑戦! 会話に笑い・ユーモアを

新しくYouTube配信を始めることにしました。ダジャレ問題に挑戦1https://youtu.be/KeuQIytgLOo会話に笑いがあると、人間関係が良くなる。人間関係が良くなると、問題解決が出来るようになる。これを活用し、日頃の会話を楽しいものにしてください。

2025年06月08日

コメント(0)

-

YouTube「子どもの性格を何とかする」の宣伝

植草学園大学にいたころに書いた論文の紹介。安藤則夫著昔話から見た日本的自我のとらえ方―日本昔話が持つ教育的効果に関する一考察―植草学園大学研究紀要。第1巻77~86頁。2009.要約日本昔話の特徴を分析することで、日本的自我の見方を明らかにし、その教育的効果を考察した。日本昔話には、約束を守ることの大切さや謙譲の美徳、寡欲や我慢を是とする道徳を説く話が多い。そのようなことから日本では、自我形成を、努力してより高いレベルの自我を獲得していく発展的過程ととらえるよりも、世間並である一人前の状態へと収束する抑制的過程ととらえることができると考えられる。日本的心理特徴から生まれた日本語の構造-日本的心性が日本語に与える影響について植草学園大学研究紀要。第2巻49~58頁。2010.要約「敏感さ」という日本人の心理的特徴が日本語の構造に影響している点を考察した。日常使用する日本語には、敏感さによって不安になりやすい心を安定させる構造があると仮定された。例えば、母音が最後に来る音節構造は、呼気を伸ばすことで心の安定をもたらす。また音節、単語、文節、文、会話応答の各レベルに締めくくり構造が見られ、心の安定さをもたらしていると考えられた。神道的信仰心の心理的分析-神の捉え方を心理学的に説明できるか植草学園大学研究紀要。第3巻17~26頁。2011.要約日本人の心理的特性である「敏感さ」から、日本人の精神的基盤の一つと考えられる神道の特徴を分析した。敏感さゆえに、多神教的性質やアニミズム的感じ方が説明できる。精神的努力が不要な点から、無宗教的態度や世俗的な感じ方が説明できる。さらに、先祖や霊との感情的結びつきから、怨霊思想や祖霊崇拝、新しい神の創設が説明された。YouTubeチャンネル「情緒の育ちを考える」の「子どもの性格を何とかする」シリーズ見てください。子どもの性格1-1https://youtu.be/fxo2U6UN1O0子育てに困っている人向け。子どもの性格を変えることで、子育ての苦労を軽減する考え方の簡単な説明。本の紹介。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格2 3つの情緒https://youtu.be/nVc_gGzAt_s子育てに困っている人向け。3つの情緒について説明しています。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格3 性格と発達障害https://youtu.be/Y8yUZ0H-tis子育てに困っている人向け。性格と発達障害の関係について説明します。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格4 情緒発達と性格の形成(1) 新生児期https://youtu.be/_K5J7mOSh-Y子育てに困っている人向け。意識を明確にするために、緊張・興奮・弛緩のサイクルが大切。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格5 喜びの発達と興味 (2)乳児期前半https://youtu.be/wZmszl8IstM子育てに困っている人向け。固い喜び、活発な喜び、リラックスした喜びについて。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格6 リラックスした喜びと愛着(3)乳児期後期https://youtu.be/2Y9Uurc4SXI子育てに困っている人向け。リラックスした喜びが、愛着関係にいかに重要かを説明します。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格7 情緒不足https://youtu.be/LgkSgNqbS18子育てに困っている人向け。情緒不足で、意欲が乏しく、生きるのが楽しくない子どもの説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格8 固い情緒https://youtu.be/qbHb9eY94Lo子育てに困っている人向け。固い情緒が優勢な子どもの性格とその問題点を解明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格9 活発な情緒https://youtu.be/wTNDnpTmu9c子育てに困っている人向け。活発な情緒が優勢な子どもの性格とその問題点を解明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格10 リラックス情緒不足https://youtu.be/e9jW9rEfbVk子育てに困っている人向け。リラックスした喜びが出ているけれど、不足している子どもの不安の現れについて。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格11 リラックス情緒過剰https://youtu.be/qqtLMs2TG9w子育てに困っている人向け。リラックスした喜びが十分に出ていて、心が安定した子どもの問題点。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格12 自閉的な子どもhttps://youtu.be/7OR0QAVRVnI子育てに困っている人向け。自閉性を持った子どもは、リラックスした喜びが弱いことを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格13 落ち着きのない子どもhttps://youtu.be/gKLpIh36XhI子育てに困っている人向け。落ち着きのなさの問題点を様々な面から考察。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格14 勉強が苦手な子どもhttps://youtu.be/j1xPRPdzco4子育てに困っている人向け。勉強が出来ないことについて、性格面から考え方、対策を説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格15 不安な子どもhttps://youtu.be/7RtdzApfkAY子育てに困っている人向け。不安になりやすい子どもに対する働きかけを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格16 しつけの階層(1)https://youtu.be/oKZS0iQeoNA子育てに困っている人向け。子どもに合わせたしつけの仕方について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格17 しつけの階層(2)https://youtu.be/cBprCaXytIU子育てに困っている人向け。理屈でうまく行かない場合の子どもに合わせたしつけの仕方について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格18 集中力の発達https://youtu.be/N_uO4Nvhk4w子育てに困っている人向け。集中力についての概略的説明。集中力を伸ばす働きかけ。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格19 性格とストレスhttps://youtu.be/m2S3oOwLvR0子育てに困っている人向け。ストレスを感じ貯めやすい子どもを考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格20 情緒のカタストロフィー現象https://youtu.be/hBIDdz84rt8子育てに困っている人向け。心の破局を経験すると、回復が困難になる。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格21 3つの情緒と心の安定https://youtu.be/ridhFX_cpsA子育てに困っている人向け。リラックスした情緒が増えることで様々な場面で余裕を持って、頑張れるようにする。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格22 済ませるための勉強https://youtu.be/MqaMwm5F4zA子育てに困っている人向け。落ち着きのない子どもの「勉強が身に付かないのはなぜ?」について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格23 スキンシップの意味https://youtu.be/gGU_pcsDCkM子育てに困っている人向け。安心感をもたらす皮膚刺激の重要性について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格24 親の限界、虐待 https://youtu.be/-5CW1vo-y6U子育てに困っている人向け。親の主要な役割から見た親の限界。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格25 眠ってくれない赤ちゃんhttps://youtu.be/A5HKntHOCEc子育てに困っている人向け。神経質な赤ちゃんには、リズムとリラックスが大切。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格26 リラツクスさせる働きかけ(1)https://youtu.be/3rcaUrfW2s子育てに困っている人向け。身体を揺らす働きかけで、子どもを柔軟にする。。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格27 リラツクスさせる働きかけ(2)https://youtu.be/WwQ-I32QTQY子育てに困っている人向け。リバウンド反応を利用する働きかけ。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格28 叱責をする時の注意点https://youtu.be/8qk3-jD3Hoc子育てに困っている人向け。叱責の目的、意味、終わり方を解説。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格29 外的注意と内的注意https://youtu.be/pGToc3fhyH0子育てに困っている人向け。外の世界に注意を向けていると、内的注意がおろそかになる。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格30 ぼんやりすることの重要性https://youtu.be/9fqiyo6exgU子育てに困っている人向け。ぼんやりすることで、アィディア豊かな人間になれる可能性がある。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格31 思い出すことで頭が良くなるhttps://youtu.be/HOcFg1aorNk子育てに困っている人向け。楽しい経験を増やし、思い出話をすると記憶力が伸びる可能性。勉強しなくても、勉強が出来る子どもとは。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格32 思い出す・思い浮かぶ・考えるhttps://youtu.be/zIsSNeRdCwg子育てに困っている人向け。喜ぶ能力が楽しい経験を作り、記憶を強化する。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格33 喜びを考えるhttps://youtu.be/J1h8IBETFi8子育てに困っている人向け。3つの喜び方から、情緒のバランスを考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格34 喜ばない子どもhttps://youtu.be/190ZwFwXKYk子育てに困っている人向け。喜ばないことの意味と喜びを増す働きかけの説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格35 作業記憶と性格https://youtu.be/X8Lla5sztTM子育てに困っている人向け。あらゆる知的活動に必要な作業記憶について考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格36 イメージは学習の基礎https://youtu.be/MpOab7SMK60子育てに困っている人向け。イメージが豊かに鮮明に描けることで思考力が伸びる。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格37 喜ばない子(2)https://youtu.be/at60gKYcuQY子育てに困っている人向け。心理的な偏りによって喜べない子について考える。

2025年06月04日

コメント(0)

-

カタストロフィー現象(3)

しかし、子どもは嫌な勉強を無理してやっていますから、次第にストレスが溜まっていくことになります。そのストレスがどれくらい溜まっているかは、勉強するかしないかばかりに注意を向ける親には、分かりません。外面ばかり見て内面を見ることがないために、子どもが勉強しなければ、相変わらず、子どもを強く叱って子どもに勉強を強いることになります。そして、子どもの我慢が限界に達するとカタストロフィーが起こることになります。子どもは、「もう嫌だ」と本格的に勉強を拒否し、親に対して反抗的になります。いやいやながらも親に従おうという気持ちは、全面的になくなってしまいます。あまりにも突然の変化ですから、親も子どもの気持ちが分からなくなってしまいます。また、それまでの習慣から、よけい強く叱ることになりがちです。 そのようなカタストロフィーが起こると、今までのやり方は通じなくなります。強く言っても、反抗してきて勉強をしないか、黙り込んでしまいます。心が折れてしまっているので、それまでのやり方では効果が出ないのです。しかも、いったんやる気をなくすと、元のしぶしぶでもやる気を起こすまで回復させることは困難となります。ご褒美を与えても褒めても乗ってこないのです。 カタストロフィーが起こる前は、少しずつの変化しか示しませんから、なかなかカタストロフィーが起こることを事前に察知することは困難なのです。しかし、こんな最悪な状態になる前に、親は、子どもの無理な状態にできれば早めに気づき、無理に勉強させるのをやめ、楽しく遊ぶことで楽しい気持ちを増やし、楽しい気持ちを高めながら勉強に向えるようにすることが大切です。最近のYouTube「情緒の育ちを考える」子どもの性格30 ぼんやりすることの重要性https://youtu.be/9fqiyo6exgU子育てに困っている人向け。ぼんやりすることで、アィディア豊かな人間になれる可能性がある。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格31 思い出すことで頭が良くなるhttps://youtu.be/HOcFg1aorNk子育てに困っている人向け。楽しい経験を増やし、思い出話をすると記憶力が伸びる可能性。勉強しなくても、勉強が出来る子どもとは。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格32 思い出す・思い浮かぶ・考えるhttps://youtu.be/zIsSNeRdCwg子育てに困っている人向け。喜ぶ能力が楽しい経験を作り、記憶を強化する。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格33 喜びを考えるhttps://youtu.be/J1h8IBETFi8子育てに困っている人向け。3つの喜び方から、情緒のバランスを考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格34 喜ばない子どもhttps://youtu.be/190ZwFwXKYk子育てに困っている人向け。喜ばないことの意味と喜びを増す働きかけの説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格35 作業記憶と性格https://youtu.be/X8Lla5sztTM子育てに困っている人向け。あらゆる知的活動に必要な作業記憶について考える。

2025年05月28日

コメント(0)

-

カタストロフィー現象(2)

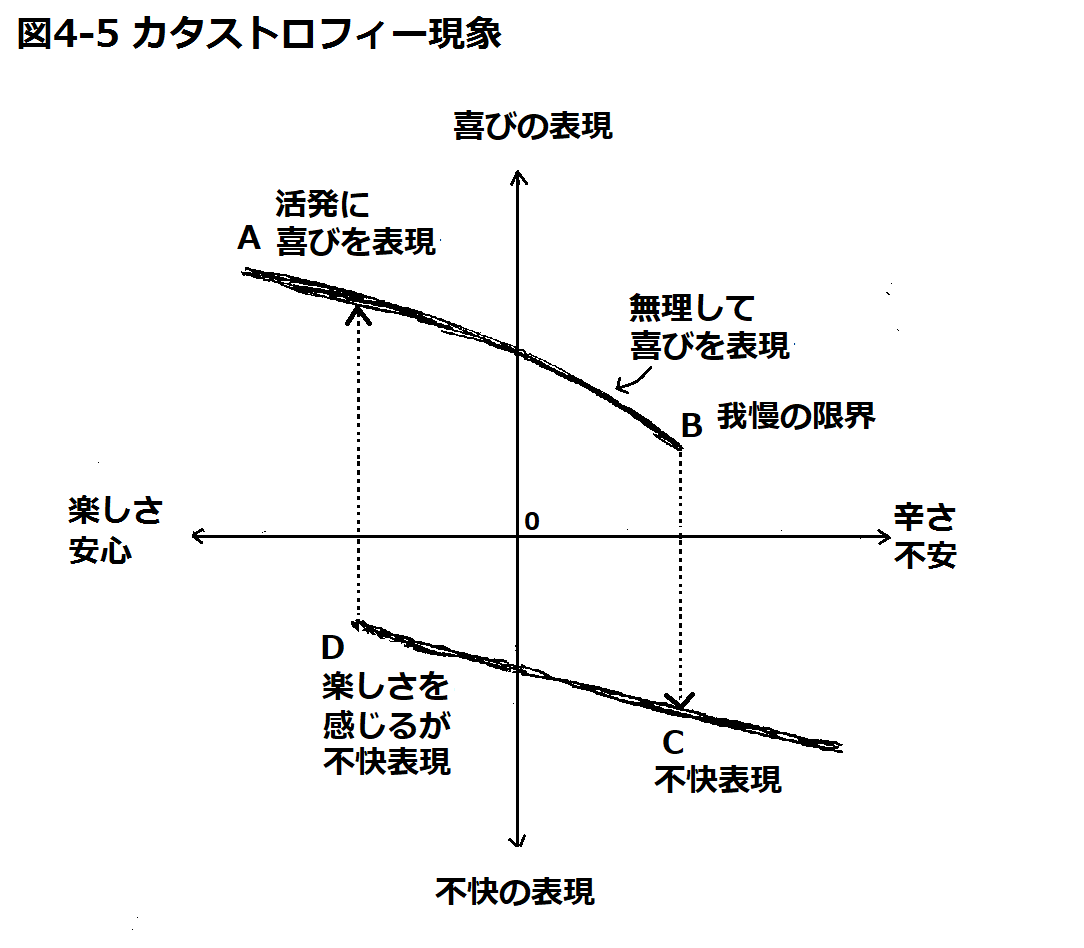

不安を感じる場合、このカタストロフィーが起こると、心の安定が崩壊してしまうのですが、そこから心の安定に復帰することが非常に困難になります。不安があってもなんとか我慢して精神の安定を保っている間でしたら、休息をとったり、安心感を持てるようにしたりすることで、健全な安定状態に戻ることが容易に出来ます。しかし、いったんカタストロフィーが起こると、休息を十分にとったとしても、また本人が安心できるように周りがかなり配慮したとしても、なかなか心の安定を回復することが出来なくなってしまうのです。いったん心の枠組みが崩れると、元に戻すことが非常に困難となるのです。 ですから、出来るだけ精神の安定の崩壊が起きないようにすることが望ましいことになります。しかし、人はできるだけ安定した状態を続けたいと思いますから、多少苦しくても不安でも頑張ろうとしてしまいます。また、周りの人も表面的に頑張っているように見えれば、もっと頑張れと言ってしまいがちとなります。このように、よい状態を保ち続けようとして、しかし内面では、精神的負担が限界に達してしまい、かえって最悪な事態を引き起こしてしまうことになってしまうのです。カタストロフィーは、不意に起こってしまうので、日ごろから頑張れるからと言って無理をしない方が良いでしょう。 このようなことは、子育ての場でもよく起こります。例えば、勉強が好きでない子どもに、無理に勉強をするように仕向ける場合です。勉強が嫌でも、親が強く言えば、子どもはしぶしぶしながらも勉強をするものです。強く言うと勉強をしますから、子どもがさぼっている時には、親は、強く勉強するように言います。親の言葉の強さと子どもの勉強量とは、見た目には正比例の関係となります。無理して勉強していますから、効率は悪くなります。ですから、親は子どもに強く言うと効果がある、勉強しない子どもには強く言った方が良いと思うものです。子どもは性格から見ると、従順な子どもということになります。最近のYouTube「情緒の育ちを考える」子どもの性格26 リラツクスさせる働きかけ(1)https://youtu.be/3rcaUrfW2s子育てに困っている人向け。身体を揺らす働きかけで、子どもを柔軟にする。。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格27 リラツクスさせる働きかけ(2)https://youtu.be/WwQ-I32QTQY子育てに困っている人向け。リバウンド反応を利用する働きかけ。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格28 叱責をする時の注意点https://youtu.be/8qk3-jD3Hoc子育てに困っている人向け。叱責の目的、意味、終わり方を解説。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格29 外的注意と内的注意https://youtu.be/pGToc3fhyH0子育てに困っている人向け。外の世界に注意を向けていると、内的注意がおろそかになる。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格30 ぼんやりすることの重要性https://youtu.be/9fqiyo6exgU子育てに困っている人向け。ぼんやりすることで、アィディア豊かな人間になれる可能性がある。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格31 思い出すことで頭が良くなるhttps://youtu.be/HOcFg1aorNk子育てに困っている人向け。楽しい経験を増やし、思い出話をすると記憶力が伸びる可能性。勉強しなくても、勉強が出来る子どもとは。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格32 思い出す・思い浮かぶ・考えるhttps://youtu.be/zIsSNeRdCwg子育てに困っている人向け。喜ぶ能力が楽しい経験を作り、記憶を強化する。

2025年05月21日

コメント(0)

-

カタストロフィー現象

先に述べましたように、いつも不安感を持ち続けていると、情緒能力を使い過ぎることになり、情緒能力の疲労と疲労による情緒の減退が起きてきます。すると、不安に対する無力感が起こり、悲しい気分になったり、突発的に強い不安感が起きてきたりするようになります。うつ状態やパニック障害となっていくのです。 このような情緒能力の減退は、徐々に現れる場合もありますが、突然の悪化として現れる場合もあります。不安を感じつつも、勉強や仕事に頑張りを示していた人が、急にやる気をなくすことがあります。人に対して明るい表情や態度を示していた人が、急に泣き出したり、悲観的になったりします。不安があっても頑張るという無理な生活が続くことで、我慢の限界に達して、精神的な安定が急に崩れてしまうのです。このような無理を重ねた結果起こる急激な変化を破局(カタストロフィー)と言います。 Aは、楽しく安心出来る環境で、喜び表現が多く現れることを示しています。しかし、環境が辛く困難なものに変化していくと、無理して喜ぶようになっていきます。さらに辛さや困難さが増してくると、もう喜んではいられなくなります。Bが我慢の限界を示しています。そして突然のカタストロフィー(破局)が現れ、喜び表現がなくなり不快表現しか表現出来なくなります。辛さや困難さが多いわけですから、不快に感じて当然ということになりますが、曲がりなりにも喜びを表現して頑張っていた状態から、何もかも嫌になってしまうという状態へ急変してしまいます。Cで表された点です。そうなると、環境を改善して楽しく安心できる状態にしても、心は不快感で満たされたままになります。何か楽しいことがあって、楽しいと考えても、不快感で満たされた状態は、Dで表されています。しかし、楽しいことや安心出来る環境にあることで、喜び表現が出来るようになります。ようやくAまで戻ることが出来るわけです。続く。YouTubeチャンネル「情緒の育ちを考える」子どもの性格25 眠ってくれない赤ちゃんhttps://youtu.be/A5HKntHOCEc子育てに困っている人向け。神経質な赤ちゃんには、リズムとリラックスが大切。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格26 リラツクスさせる働きかけ(1)https://youtu.be/3rcaUrfW2s子育てに困っている人向け。身体を揺らす働きかけで、子どもを柔軟にする。。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格27 リラツクスさせる働きかけ(2)https://youtu.be/WwQ-I32QTQY子育てに困っている人向け。リバウンド反応を利用する働きかけ。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格28 叱責をする時の注意点https://youtu.be/8qk3-jD3Hoc子育てに困っている人向け。叱責の目的、意味、終わり方を解説。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格29 外的注意と内的注意https://youtu.be/pGToc3fhyH0子育てに困っている人向け。外の世界に注意を向けていると、内的注意がおろそかになる。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格30 ぼんやりすることの重要性https://youtu.be/9fqiyo6exgU子育てに困っている人向け。ぼんやりすることで、アィディア豊かな人間になれる可能性がある。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格31 思い出すことで頭が良くなるhttps://youtu.be/HOcFg1aorNk子育てに困っている人向け。楽しい経験を増やし、思い出話をすると記憶力が伸びる可能性。勉強しなくても、勉強が出来る子どもとは。

2025年05月14日

コメント(0)

-

不安の広がり(3)

サボテンを思い浮かべると不安になると、次には、サボテンをようになります。しかし、思い浮かべることは嫌だと思うことで、よけいサボテンに注意が向いてしまいますから、ますますサボテンのイメージが気になり、それを思い浮かべるようになり、不安を感じることが増えてしまいます。そううなると、不安を感じる機会が増え、精神的な不安定さが増します。 普段いつも不安を感じるようになると、不安がサボテン以外の状況にも結びつくようになり、何を経験しても何を考えても、常になんだか不安という状態になってしまいます。不安感を常に心に抱えることになります。基本的には、安心感が十分にない点が問題で、安心感不足によって不安を感じる機会が増え、びくびくした性格ということになってしまいます。YouTubeチャンネル「情緒を育てる」の最新の動画を見てください。子どもの性格26 リラツクスさせる働きかけ(1)https://youtu.be/3rcaUrfW2s子育てに困っている人向け。身体を揺らす働きかけで、子どもを柔軟にする。。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格27 リラツクスさせる働きかけ(2)https://youtu.be/WwQ-I32QTQY子育てに困っている人向け。リバウンド反応を利用する働きかけ。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格28 叱責をする時の注意点https://youtu.be/8qk3-jD3Hoc子育てに困っている人向け。叱責の目的、意味、終わり方を解説。

2025年05月07日

コメント(0)

-

不安の広がり(2)

不安の広がり(2) しかし、不快な情緒経験が多いために、不安になりやすい人や痛みを感じやすい人は、サボテンの針が刺さった時の不快感が情緒的記憶として残ることになります。すると、後で、サボテンを見た時に情緒的記憶がよみがえり、不快感を覚えることになります。サボテンの針の知覚によって条件反射が起きたと言えます。ただ、サボテンを見なければ、不安感は起こらず、精神的には安定した状態を続けることになります。 さらに、サボテンの針に刺さった時の痛さを強く感じると、サボテンの針を頭の中に思い浮かべるだけで、不快感を覚えるようになります。サボテンを見なくても、不快感が起きてしまうのです。サボテンのイメージと不快感が結びついた段階です。この段階で、緊張性の情緒が優勢な人は、サボテンに注意を集中させやすくなり、サボテンのことをつい考えてしまうことが多くなってしまいます。サボテンを思い浮かべることが多くなり、サボテンを思い浮かべるだけで不安になるわけですから、常に精神的に不安定になったと言えるでしょう。YouTubeの動画、チャンネル名「情緒の育ちを考える」子どもの性格1-1https://youtu.be/fxo2U6UN1O0子育てに困っている人向け。子どもの性格を変えることで、子育ての苦労を軽減する考え方の簡単な説明。本の紹介。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格2 3つの情緒https://youtu.be/nVc_gGzAt_s子育てに困っている人向け。3つの情緒について説明しています。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格3 性格と発達障害https://youtu.be/Y8yUZ0H-tis子育てに困っている人向け。性格と発達障害の関係について説明します。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格4 情緒発達と性格の形成(1) 新生児期https://youtu.be/_K5J7mOSh-Y子育てに困っている人向け。意識を明確にするために、緊張・興奮・弛緩のサイクルが大切。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格5 喜びの発達と興味 (2)乳児期前半https://youtu.be/wZmszl8IstM子育てに困っている人向け。固い喜び、活発な喜び、リラックスした喜びについて。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格6 リラックスした喜びと愛着(3)乳児期後期https://youtu.be/2Y9Uurc4SXI子育てに困っている人向け。リラックスした喜びが、愛着関係にいかに重要かを説明します。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格7 情緒不足https://youtu.be/LgkSgNqbS18子育てに困っている人向け。情緒不足で、意欲が乏しく、生きるのが楽しくない子どもの説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格8 固い情緒https://youtu.be/qbHb9eY94Lo子育てに困っている人向け。固い情緒が優勢な子どもの性格とその問題点を解明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格9 活発な情緒https://youtu.be/wTNDnpTmu9c子育てに困っている人向け。活発な情緒が優勢な子どもの性格とその問題点を解明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格10 リラックス情緒不足https://youtu.be/e9jW9rEfbVk子育てに困っている人向け。リラックスした喜びが出ているけれど、不足している子どもの不安の現れについて。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格11 リラックス情緒過剰https://youtu.be/qqtLMs2TG9w子育てに困っている人向け。リラックスした喜びが十分に出ていて、心が安定した子どもの問題点。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格12 自閉的な子どもhttps://youtu.be/7OR0QAVRVnI子育てに困っている人向け。自閉性を持った子どもは、リラックスした喜びが弱いことを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格13 落ち着きのない子どもhttps://youtu.be/gKLpIh36XhI子育てに困っている人向け。落ち着きのなさの問題点を様々な面から考察。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格14 勉強が苦手な子どもhttps://youtu.be/j1xPRPdzco4子育てに困っている人向け。勉強が出来ないことについて、性格面から考え方、対策を説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格15 不安な子どもhttps://youtu.be/7RtdzApfkAY子育てに困っている人向け。不安になりやすい子どもに対する働きかけを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格16 しつけの階層(1)https://youtu.be/oKZS0iQeoNA子育てに困っている人向け。子どもに合わせたしつけの仕方について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格17 しつけの階層(2)https://youtu.be/cBprCaXytIU子育てに困っている人向け。理屈でうまく行かない場合の子どもに合わせたしつけの仕方について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格18 集中力の発達https://youtu.be/N_uO4Nvhk4w子育てに困っている人向け。集中力についての概略的説明。集中力を伸ばす働きかけ。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格19 性格とストレスhttps://youtu.be/m2S3oOwLvR0子育てに困っている人向け。ストレスを感じ貯めやすい子どもを考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格20 情緒のカタストロフィー現象https://youtu.be/hBIDdz84rt8子育てに困っている人向け。心の破局を経験すると、回復が困難になる。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格21 3つの情緒と心の安定https://youtu.be/ridhFX_cpsA子育てに困っている人向け。リラックスした情緒が増えることで様々な場面で余裕を持って、頑張れるようにする。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格22 済ませるための勉強https://youtu.be/MqaMwm5F4zA子育てに困っている人向け。落ち着きのない子どもの「勉強が身に付かないのはなぜ?」について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格23 スキンシップの意味https://youtu.be/gGU_pcsDCkM子育てに困っている人向け。安心感をもたらす皮膚刺激の重要性について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格24 親の限界、虐待 https://youtu.be/-5CW1vo-y6U子育てに困っている人向け。親の主要な役割から見た親の限界。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格25 眠ってくれない赤ちゃんhttps://youtu.be/A5HKntHOCEc子育てに困っている人向け。神経質な赤ちゃんには、リズムとリラックスが大切。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格26 リラツクスさせる働きかけ(1)https://youtu.be/3rcaUrfW2s子育てに困っている人向け。身体を揺らす働きかけで、子どもを柔軟にする。。

2025年04月30日

コメント(0)

-

不安の広がり

強い情緒を経験することで、心全体がその情緒に覆われてしまうことについて、不安を例にして考えてみましょう。強烈な情緒経験であれば、1回経験するだけでも、その情緒が心の働き全体に影響し、主となる情緒の性質を変えてしまいます。例えば、強い恐怖を経験した人は、何に対しても恐怖を想起することになります。このように生活全般にわたって現れやすい情緒によって形成される気分を主な情緒性と呼びます。その主な情緒性が性格を決定します。いつも恐怖心になりやすい人は、こわがりの性格となります。恐怖を抱きやすい性格です。 主な情緒性は、強烈な情緒経験によって生み出されることもありますが、普通の場合は、常日頃多く経験する情緒が、それになります。もし、ある人が、喜びを表しやすい人であれば、いろいろな場面やモノに喜びの感情が結びつくことになります。そうなると、いろいろなことに喜びが結びついていますから、特にどんな状況と限定せず、いつも喜びの感情を持てるようになります。いつもうれしそうな人、陽気な人となります。しかも、喜びの記憶が頭の中に多く蓄積されることで、恒常的な喜びの状態を生み出すことになり、明るい性格を形成することになります。 不安をいつも感じる人は、不安になりやすい性格になるわけですが、いかに不安が広がって行くかについて考えてみましょう。安心感が強い人は、何か嫌なことがあっても、すぐに安心感によって不快感が緩和され、安定した心の状態を維持することが出来ます。サボテンの針に刺さった経験を例にとって考えてみると、サボテンの針が刺さり、その時には痛さを感じても、心の安定は崩されず、その後は針の痛さを気にしなくなります。サボテンを見ても、特に嫌だとは感じません。情緒体験は、実体験時だけということになります。最近のYouTube。子どもの性格15 不安な子どもhttps://youtu.be/7RtdzApfkAY子育てに困っている人向け。不安になりやすい子どもに対する働きかけを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格16 しつけの階層(1)https://youtu.be/oKZS0iQeoNA子育てに困っている人向け。子どもに合わせたしつけの仕方について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格17 しつけの階層(2)https://youtu.be/cBprCaXytIU子育てに困っている人向け。理屈でうまく行かない場合の子どもに合わせたしつけの仕方について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格18 集中力の発達https://youtu.be/N_uO4Nvhk4w子育てに困っている人向け。集中力についての概略的説明。集中力を伸ばす働きかけ。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格19 性格とストレスhttps://youtu.be/m2S3oOwLvR0子育てに困っている人向け。ストレスを感じ貯めやすい子どもを考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格20 情緒のカタストロフィー現象https://youtu.be/hBIDdz84rt8子育てに困っている人向け。心の破局を経験すると、回復が困難になる。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格21 3つの情緒と心の安定https://youtu.be/ridhFX_cpsA子育てに困っている人向け。リラックスした情緒が増えることで様々な場面で余裕を持って、頑張れるようにする。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格22 済ませるための勉強https://youtu.be/MqaMwm5F4zA子育てに困っている人向け。落ち着きのない子どもの「勉強が身に付かないのはなぜ?」について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格23 スキンシップの意味https://youtu.be/gGU_pcsDCkM子育てに困っている人向け。安心感をもたらす皮膚刺激の重要性について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格24 親の限界、虐待 https://youtu.be/-5CW1vo-y6U子育てに困っている人向け。親の主要な役割から見た親の限界。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格25 眠ってくれない赤ちゃんhttps://youtu.be/A5HKntHOCEc子育てに困っている人向け。神経質な赤ちゃんには、リズムとリラックスが大切。以前のYouTube動画は、チャンネル名「情緒の育ちを考える」を検索して見てください。

2025年04月23日

コメント(0)

-

情緒経験の強さと情緒の感じ方(2)

強烈な情緒経験をすると、その影響力は大変強いものです。親に虐待を受けたとか、友達にひどくいじめられたとか、甚大な自然災害などを経験した場合、心の傷となって残ります。心の傷とは、強烈な情緒経験をしたために、凍り付くような不快な情緒が記憶として残り、たえずその情緒記憶が想起されるようになった状態を言います。強く想起される情緒によって、心が常に混乱状態になってしまい、まとまりのある目的的な行動が取れなくなってしまうのです。 さらに、強い情緒経験によって、強い情緒が喚起されると心全体がその情緒で覆われてしまい、多くの記憶にその情緒が結びついてしまいます。ですから、強烈な情緒経験によって強い恐怖心を持った場合には、何を見ても、何を思い出しても、恐怖心が起こり、常に恐怖を感じることになります。明るい性格だった子どもも、強い恐怖を経験することで、暗い性格へと一変してしまうこともあります。 うつの人は、悲観的な気持ちになりやすいために、昔の楽しい思い出も悲観的な情緒が結びついてしまい、楽しいはずの思い出を想起しても、楽しくなれないことになってしまいます。「楽しいことを思い出してください」とうつの人に言っても、「楽しいことはなかった」と答えることがあります。昔の経験を楽しいという感情を伴って思い出すことが出来ないのです。YouTubeの動画「情緒の育ちを考える」で検索していただくと、今までの動画を見ることが出来ます。最近の動画子どもの性格17 しつけの階層(2)https://youtu.be/cBprCaXytIU子育てに困っている人向け。理屈でうまく行かない場合の子どもに合わせたしつけの仕方について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格18 集中力の発達https://youtu.be/N_uO4Nvhk4w子育てに困っている人向け。集中力についての概略的説明。集中力を伸ばす働きかけ。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格19 性格とストレスhttps://youtu.be/m2S3oOwLvR0子育てに困っている人向け。ストレスを感じ貯めやすい子どもを考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格20 情緒のカタストロフィー現象https://youtu.be/hBIDdz84rt8子育てに困っている人向け。心の破局を経験すると、回復が困難になる。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格21 3つの情緒と心の安定https://youtu.be/ridhFX_cpsA子育てに困っている人向け。リラックスした情緒が増えることで様々な場面で余裕を持って、頑張れるようにする。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格22 済ませるための勉強https://youtu.be/MqaMwm5F4zA子育てに困っている人向け。落ち着きのない子どもの「勉強が身に付かないのはなぜ?」について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格23 スキンシップの意味https://youtu.be/gGU_pcsDCkM子育てに困っている人向け。安心感をもたらす皮膚刺激の重要性について説明。

2025年04月16日

コメント(0)

-

情緒経験の強さと情緒の感じ方

情緒の現われ方には、情緒経験の強さが関係しています。2つ以上の情緒経験を引き起こすキッカケがある場合、強い情緒経験と結びついているキッカケの方が優位に感じられるということです。例えば、リンゴを思い浮かべていい気分になったとしても、とても嫌いなヘビが目の前に出てくると、嫌な気分になってしまいます。リンゴによって想起されるいい気分の強さよりも、ヘビによって想起される不快感の方が強いために、経験される情緒は不快感となってしまうのです。 ですから、棒が頭に当たって不機嫌になっているときに、「私は、成功する」と考えても、不機嫌さの方が勝ってしまいます。「私は、成功する」という考え方によって起こる快感が弱いからと言えます。そして、不機嫌な時に「私は、成功する」という考えをして、「私は、成功する」という考えと不機嫌さが結びついてしまうと、「私は、成功する」と考えると不機嫌になってしまうということも起こります。特定のキッカケによって起こる情緒経験が変化してしまうということがあるわけです。勉強嫌いの子が、「勉強するといいことがある」と言われ、嫌々勉強していたら、「勉強するといいことがある」と言われることで嫌な気持ちになってしまいます。「勉強するといいことがある」という言葉は、内容は良い意味を持っているのですが、不快感と結びつくと、その言葉を聞くだけで不快になってしまうのです。これが、なかなか理屈だけで物事がうまく行かない原因の1つです。理屈に含まれる良い印象が、悪い印象に置き変わってしまうわけですから、その理屈を聞いて逆にやる気をなくすことになるのです。この場合、良い情緒を増やして、その理屈と結びつけることが大切となります。YouTubeの案内YouTubeで動画を配信しています。「情緒の育ちを考える」というサイトを開いていただければ、いろいろ見ることが出来ます。最近の動画は、子どもの性格15 不安な子どもhttps://youtu.be/7RtdzApfkAY子育てに困っている人向け。不安になりやすい子どもに対する働きかけを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格16 しつけの階層(1)https://youtu.be/oKZS0iQeoNA子育てに困っている人向け。子どもに合わせたしつけの仕方について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格17 しつけの階層(2)https://youtu.be/cBprCaXytIU子育てに困っている人向け。理屈でうまく行かない場合の子どもに合わせたしつけの仕方について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格18 集中力の発達https://youtu.be/N_uO4Nvhk4w子育てに困っている人向け。集中力についての概略的説明。集中力を伸ばす働きかけ。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格19 性格とストレスhttps://youtu.be/m2S3oOwLvR0子育てに困っている人向け。ストレスを感じ貯めやすい子どもを考える。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格20 情緒のカタストロフィー現象https://youtu.be/hBIDdz84rt8子育てに困っている人向け。心の破局を経験すると、回復が困難になる。

2025年04月09日

コメント(0)

-

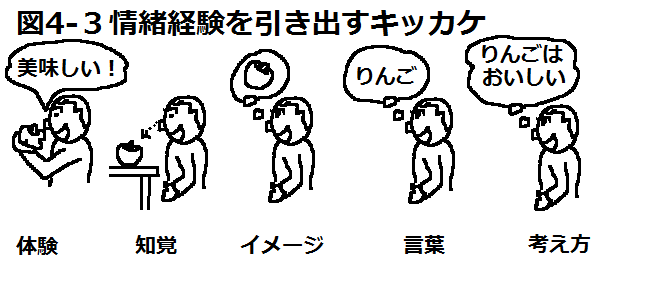

情緒経験を引き出すキッカケ(2)

情緒を引き起こすイメージは、直接的な情緒的経験から生まれるだけではありません。架空の話を聞いたり、映画で見たりして情緒経験が起こる場合もあります。例えば、アクション映画を観て、勇ましい主人公になった気分になると、もともとは臆病な人でも、自分を勇ましいと感じるようになることもあります。主人公の果敢な行動に感化されて、自分も大胆な行動がとれるような気がして大胆な性格になることもあります。代理的な経験や特定の情緒を引き出しやすい物語や絵によっても、情緒がイメージと結びつくこともあるのです。その結果、映画やテレビに登場する典型的な怖そうな顔の人を見ると、実際に恐怖経験をしていなくても、怖さを感じることになります。 イメージと情緒が強く結びつくと、イメージに結び付く言葉によっても、情緒経験が現れてきます。例えば、「橋」という言葉を聞いたり思い出したりすることによって、いい気分になるわけです。言葉によって情緒経験が生じることになります。言葉のつながりで形成される「考え方」によっても、情緒経験が起きるようになってきます。「私は、成功する」と考えることで、いい気分になるわけです。言葉によって、空想の文脈を作り、情緒を想起させることが出来ることになります。 情緒的経験は、時が過ぎると情緒的記憶として残ります。その情緒的記憶が、知覚、イメージ、言葉と結びついており、それらをキッカケとして情緒的記憶が想起され、人は情緒的経験をすることになります。このことから、緊張性の情緒が現れやすい人は、それに関わる情緒経験をしなくても、知覚、イメージ、言葉、考えなどによって、常時緊張性の情緒を経験し続ける場合があるということです。最新のYouTube子どもの性格14 勉強が苦手な子どもhttps://youtu.be/j1xPRPdzco4子育てに困っている人向け。勉強が出来ないことについて、性格面から考え方、対策を説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格15 不安な子どもhttps://youtu.be/7RtdzApfkAY子育てに困っている人向け。不安になりやすい子どもに対する働きかけを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格16 しつけの階層(1)https://youtu.be/oKZS0iQeoNA子育てに困っている人向け。子どもに合わせたしつけの仕方について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格17 しつけの階層(2)https://youtu.be/cBprCaXytIU子育てに困っている人向け。理屈でうまく行かない場合の子どもに合わせたしつけの仕方について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格18 集中力の発達https://youtu.be/N_uO4Nvhk4w子育てに困っている人向け。集中力についての概略的説明。集中力を伸ばす働きかけ。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格19 性格とストレスhttps://youtu.be/m2S3oOwLvR0子育てに困っている人向け。ストレスを感じ貯めやすい子どもを考える。

2025年04月02日

コメント(0)

-

情緒経験を引き出すキッカケ

情緒は生まれつき備わった能力であり、その情緒を引き起こすような経験をすることで、表現されます。例えば、人に親切にしてもらうという経験をすれば、リラックスした喜びが現れやすいものです。食糧がないといった状況では空腹になり、緊張を伴った不快感が起きやすいものです。また、興味深いモノが現われれば、好奇心から緊張した感じで注意を集中させることになります。また、人に叩かれるという経験をした場合は、緊張した怒りか興奮した怒りが現れやすいものです。特定の情緒の現れやすさによる個人的な違いがありますが、このように情緒は、実際の生活の中で文脈に即して現れるのです。特定の文脈に対して現れやすい情緒がある程度決まっていますから、子どもによってどのような経験をしたら良いかが予測出来ます。 情緒は、実際に経験した時に表現されるだけではありません。経験に即して現れた情緒は、情緒が現われた状況に結びつきます。ですから、その状況に遭遇した時に、その状況と結びついた情緒が現われることになります。情緒経験に関係するものを知覚することで情緒が喚起されるのです。例えば、橋のたもとでお金を拾ってよい気分になった場合、橋にいい気分が結びつきます。そうなると、次に橋を見たり渡ったりするだけでいい気分になります。橋と結びついたいい気分が、橋を見ることで想起されるわけです。それは、情緒体験に結び付く状況の知覚によって経験する情緒と言うことが出来ます。何か良いことが起こるといった文脈に関係なく情緒が経験されるわけです。 さらに、橋を見るといった経験をしなくても、橋のイメージを頭の中で思い浮かべるだけで、いい気分になるようになります。この場合、橋のイメージがいい気分と結びつき、橋のイメージを思い浮かべるだけでいい気分が想起されることになります。ここでのイメージは、状況に関係なく頭の中で現れるものです。つまり、実際の場面とは関係なく、イメージを思い浮かべれば、情緒経験が出来ることになります。最近のYouTube子どもの性格12 自閉的な子どもhttps://youtu.be/7OR0QAVRVnI子育てに困っている人向け。自閉性を持った子どもは、リラックスした喜びが弱いことを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格13 落ち着きのない子どもhttps://youtu.be/gKLpIh36XhI子育てに困っている人向け。落ち着きのなさの問題点を様々な面から考察。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格14 勉強が苦手な子どもhttps://youtu.be/j1xPRPdzco4子育てに困っている人向け。勉強が出来ないことについて、性格面から考え方、対策を説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格15 不安な子どもhttps://youtu.be/7RtdzApfkAY子育てに困っている人向け。不安になりやすい子どもに対する働きかけを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格16 しつけの階層(1)https://youtu.be/oKZS0iQeoNA子育てに困っている人向け。子どもに合わせたしつけの仕方について説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格17 しつけの階層(2)https://youtu.be/cBprCaXytIU子育てに困っている人向け。理屈でうまく行かない場合の子どもに合わせたしつけの仕方について説明。

2025年03月26日

コメント(0)

-

情緒表現能力が減少する場合(2)

さらに、緊張性の情緒は、精神的活動の持続や固定化を促しますから、その情緒が優勢の人は、様々な場面で緊張性の情緒を表現することになり、長期にわたる情緒能力の使い過ぎが起きやすいものです。その結果、鬱状態になったり、不安になったりします。 緊張性の情緒が強い人は、性格で言うと真面目にこつこつ一つのことに打ち込む人です。そのような人が何か不安を感じた場合、不安なことに精神を集中し、しかも長期にわたって不安感を持ち続けてしまいます。不安感を持つことでますます心が固くなり、不快と感じることに固執してしまい、不安感が持続することになります。そのように不安な状態が長期にわたって続くと、情緒能力が弱り、突発的に強い不安が現れたり、やる気がなくなり無気力になったりする危険性があります。 なぜ、不快な感情しか現れないのでしょうか。3つの情緒には、それぞれ否定的情緒と肯定的情緒があります。例えば、緊張性の情緒には、固い感じで怒ったり泣いたりする否定的な緊張性の情緒と、固い感じで喜ぶ肯定的な情緒があります。興奮性の情緒にも、活発に動いて怒りを表わす否定的な情緒と、活発に動いて喜びを表わす肯定的情緒があります。リラックスした情緒にも否定的情緒と肯定的情緒があります。さて、否定的情緒は肯定的情緒よりも、根源的な情緒と言えます。情緒能力が弱くなる場合は、まず、肯定的情緒の方が先に枯渇することになります。その場合には、何かあっても、肯定的な情緒は表現されず、否定的な情緒ばかりが表現されることになります。そうなると、混乱した人に配慮して働きかけても、不機嫌になったり不快になったりしてしまいます。何に対しても、悲観的になってしまったり、怒りを表わしたりする人がいますが、そういう人は、肯定的な情緒が枯渇してしまったと考えられます。肯定的情緒を強く表現しなくても、否定的情緒を表現していると、情緒能力が全体的に疲労し、肯定的情緒能力が枯渇してしまうことがあります。否定的情緒は言うまでもないのですが、情緒が全体として疲労しても、肯定的情緒が消えてしまうことがあることを気をつけましょう。そういう時は、気持ちを落ち着かせ、情緒的疲労からの回復をすることが大切です。 特定の情緒を瞬間的に強く経験することで現れる心の変化について説明する前に、情緒経験の現れ方について説明しておきましょう。最近のYouTubeを見てください。子どもの性格10 リラックス情緒不足https://youtu.be/e9jW9rEfbVk子育てに困っている人向け。リラックスした喜びが出ているけれど、不足している子どもの不安の現れについて。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格11 リラックス情緒過剰https://youtu.be/qqtLMs2TG9w子育てに困っている人向け。リラックスした喜びが十分に出ていて、心が安定した子どもの問題点。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格12 自閉的な子どもhttps://youtu.be/7OR0QAVRVnI子育てに困っている人向け。自閉性を持った子どもは、リラックスした喜びが弱いことを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格13 落ち着きのない子どもhttps://youtu.be/gKLpIh36XhI子育てに困っている人向け。落ち着きのなさの問題点を様々な面から考察。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格14 勉強が苦手な子どもhttps://youtu.be/j1xPRPdzco4子育てに困っている人向け。勉強が出来ないことについて、性格面から考え方、対策を説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格15 不安な子どもhttps://youtu.be/7RtdzApfkAY子育てに困っている人向け。不安になりやすい子どもに対する働きかけを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格16 しつけの階層(1)https://youtu.be/oKZS0iQeoNA子育てに困っている人向け。子どもに合わせたしつけの仕方について説明。

2025年03月19日

コメント(0)

-

情緒表現能力が減少する場合

情緒表現を増やしていけば、情緒表現能力が伸び続けるというものではありません。筋肉と同じで使い過ぎると疲労し、能力が発揮出来なくなり、衰えてしまうこともあるので、気をつけなければなりません。そのことを理解しやすくする日常的現象があります。仲間と面白い話をしていて、笑い過ぎる場合です。笑い過ぎると笑い疲れが現われ、面白さも感じられなくなり、白けた感じになることがあります。能力の使い過ぎによる疲弊が起きたのです。 情緒能力を使い過ぎて疲弊する場合には、2通りの使い過ぎがあります。一つは、長期的に情緒能力を使い続ける場合です。もう一つは、瞬間的であっても強い情緒経験をする場合です。長期的に情緒能力を使い続ける場合とは、例えば、常に不安な状態が続く場合です。不安な状態が続くと緊張性の情緒が枯渇してしまい、緊張性の情緒能力が衰退し、物事に集中出来なくなってしまいます。さらに、何かをしっかりやり続けようとする意欲もなくなる危険があります。最近のYouTube子どもの性格11 リラックス情緒過剰https://youtu.be/qqtLMs2TG9w子育てに困っている人向け。リラックスした喜びが十分に出ていて、心が安定した子どもの問題点。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格12 自閉的な子どもhttps://youtu.be/7OR0QAVRVnI子育てに困っている人向け。自閉性を持った子どもは、リラックスした喜びが弱いことを説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格13 落ち着きのない子どもhttps://youtu.be/gKLpIh36XhI子育てに困っている人向け。落ち着きのなさの問題点を様々な面から考察。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格14 勉強が苦手な子どもhttps://youtu.be/j1xPRPdzco4子育てに困っている人向け。勉強が出来ないことについて、性格面から考え方、対策を説明。

2025年03月12日

コメント(0)

-

情緒表現能力が減少する場合

情緒表現を増やしていけば、情緒表現能力が伸び続けるというものではありません。筋肉と同じで使い過ぎると疲労し、能力が発揮出来なくなり、衰えてしまうこともあるので、気をつけなければなりません。そのことを理解しやすくする日常的現象があります。仲間と面白い話をしていて、笑い過ぎる場合です。笑い過ぎると笑い疲れが現われ、面白さも感じられなくなり、白けた感じになることがあります。能力の使い過ぎによる疲弊が起きたのです。 情緒能力を使い過ぎて疲弊する場合には、2通りの使い過ぎがあります。一つは、長期的に情緒能力を使い続ける場合です。もう一つは、瞬間的であっても強い情緒経験をする場合です。長期的に情緒能力を使い続ける場合とは、例えば、常に不安な状態が続く場合です。不安な状態が続くと緊張性の情緒が枯渇してしまい、緊張性の情緒能力が衰退し、物事に集中出来なくなってしまいます。さらに、何かをしっかりやり続けようとする意欲もなくなる危険があります。 特に、情緒能力が弱い場合には、少し情緒を表現するだけで情緒能力の疲労が現れやすくなります。例えば、喜びが少ない子どもを喜ばせようとしても、少し喜んだと思うとすぐに喜ばなくなってしまいます。喜ぶ力が弱いために少し喜ぶだけで、喜ぶ力が失われてしまうのです。そういう場合は、少し喜ばせては休み、喜ぶ力を回復させてから再び喜ばせることが必要となります。つまり、少し喜ばせては休むを繰り返すことで、喜ぶ力を少しずつ増やしていくと良いのです。情緒表現能力が弱いからと言って、どしどし情緒表現を促してはいけません。弱いからこそ適度に徐々に増やしていくことが大切です。もちろん、喜ぶ力が増えてきたら、疲れない程度にですが、次々と喜ばせていっても良くなってきます。最近のYouTubeにアップロードした動画子どもの性格8 固い情緒https://youtu.be/qbHb9eY94Lo子育てに困っている人向け。固い情緒が優勢な子どもの性格とその問題点を解明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格9 活発な情緒https://youtu.be/wTNDnpTmu9c子育てに困っている人向け。活発な情緒が優勢な子どもの性格とその問題点を解明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格10 リラックス情緒不足https://youtu.be/e9jW9rEfbVk子育てに困っている人向け。リラックスした喜びが出ているけれど、不足している子どもの不安の現れについて。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格11 リラックス情緒過剰https://youtu.be/qqtLMs2TG9w子育てに困っている人向け。リラックスした喜びが十分に出ていて、心が安定した子どもの問題点。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格12 自閉的な子どもhttps://youtu.be/7OR0QAVRVnI子育てに困っている人向け。自閉性を持った子どもは、リラックスした喜びが弱いことを説明。

2025年03月05日

コメント(0)

-

生後の経験で形成される情緒表現能力(2)

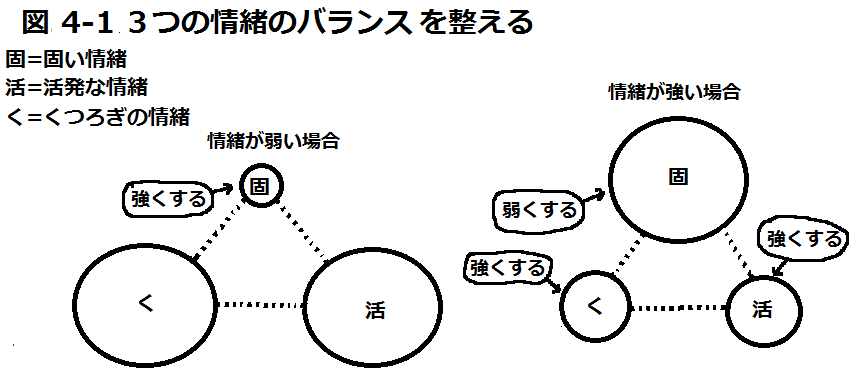

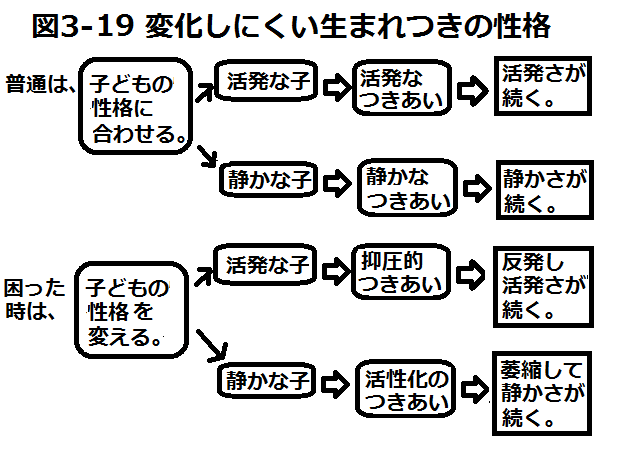

ただし、生来の情緒の現われ方をそのままにしておくか、通常の対応をしていると、特定の情緒表現が多い子どもは、その情緒を多く表現します。その結果、その表現能力が伸びることで、生まれつきの情緒的傾向が強化されることになります。しかし、特定の情緒が強く現われるからといって、その表現を抑制すると、ますますその情緒が増えてしまうことがあります。例えば、緊張性の情緒が強くて、頑固になってしまった子どもの場合、通常の働きかけは、頑固さを抑えるというものです。しかし、頑固さをなんとか抑えようとしても、子どもは親の抑制に固く反抗し、よけい固くなってしまう危険性があります。また、興奮性の情緒が強く、落ち着きなく動き回る子どもの動きを抑えようとすると、子どもの不満が募り、ますます落ち着きなく動き回ってしまうことになりかねません。 特定の情緒が強い場合は、他の情緒能力を高めることで、その情緒を緩和することが大切です。緊張性の情緒の場合、その固さを和らげるためには、興奮性の情緒によって動きを引き出すと固さが緩和されます。また、リラックスする情緒によって、固さを柔らかくすることが出来ます。先述のように、強い情緒を抑制するというやり方は、得策とは言えません。特定の情緒が弱い場合は、その発現頻度を増すことで、その表現能力を伸ばすことが大切です。ただし、ゆっくりと情緒能力を伸ばしていくことが大切です。それは、次の理由によります。YouTubeで最近、見られるようにしました。子どもの性格1-1https://youtu.be/fxo2U6UN1O0子育てに困っている人向け。子どもの性格を変えることで、子育ての苦労を軽減する考え方の簡単な説明。本の紹介。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格2 3つの情緒https://youtu.be/nVc_gGzAt_s子育てに困っている人向け。3つの情緒について説明しています。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格3 性格と発達障害https://youtu.be/Y8yUZ0H-tis子育てに困っている人向け。性格と発達障害の関係について説明します。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格4 情緒発達と性格の形成(1) 新生児期https://youtu.be/_K5J7mOSh-Y子育てに困っている人向け。意識を明確にするために、緊張・興奮・弛緩のサイクルが大切。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格5 喜びの発達と興味 (2)乳児期前半https://youtu.be/wZmszl8IstM子育てに困っている人向け。固い喜び、活発な喜び、リラックスした喜びについて。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格6 リラックスした喜びと愛着(3)乳児期後期https://youtu.be/2Y9Uurc4SXI子育てに困っている人向け。リラックスした喜びが、愛着関係にいかに重要かを説明します。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格7 情緒不足https://youtu.be/LgkSgNqbS18子育てに困っている人向け。情緒不足で、意欲が乏しく、生きるのが楽しくない子どもの説明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格8 固い情緒https://youtu.be/qbHb9eY94Lo子育てに困っている人向け。固い情緒が優勢な子どもの性格とその問題点を解明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格9 活発な情緒https://youtu.be/wTNDnpTmu9c子育てに困っている人向け。活発な情緒が優勢な子どもの性格とその問題点を解明。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格10 リラックス情緒不足https://youtu.be/e9jW9rEfbVk子育てに困っている人向け。リラックスした喜びが出ているけれど、不足している子どもの不安の現れについて。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格11 リラックス情緒過剰https://youtu.be/qqtLMs2TG9w子育てに困っている人向け。リラックスした喜びが十分に出ていて、心が安定した子どもの問題点。

2025年02月26日

コメント(0)

-

生後の経験で形成される情緒表現能力

情緒の表現能力を形成するもう1つの要因は、生まれてからの経験によって築きあげられた能力です。情緒表現は、筋肉と同じで使うことで強化されます。日々の環境によって、特定の情緒が多く表現されたり、少なく表現されたりすることで、情緒表現能力は変化していきます。つまり、ある情緒表現が良く現われるように配慮すれば、その情緒の表現能力は高まるのです。例えば、よく笑わせていると笑う能力が伸びて、わざわざ笑わせるように配慮しなくても、よく笑うようになるのです。緊張性の情緒を引き出すように支援すれば、子どもは緊張性の情緒表現をよくするようになり、物事に集中する性格になって行きます。 逆に、喜びを表出しやすい人であっても、人にいじめられるとか、失敗を重ねるなど、不機嫌さを経験することが多くなれば、不機嫌になる能力が高まり、不機嫌になりやすくなります。また、不機嫌さの記憶が蓄積され、その記憶がよく想起されるようになり、ついには恒常的な不機嫌さとなってしまう場合があります。不機嫌な性格になってしまうということです。ですから、特定の情緒経験が多くなるようにすることで、それが、恒常的情緒性となり、特定の性格を作ることが出来るわけです。情緒経験の仕方によっては、主となる情緒か変化し、性格の変化も起こりうるということです。

2025年02月19日

コメント(0)

-

YouTubeの作品。子どもの性格2025.2.14

最近、YouTubeにあげました。見ていただければ幸いです。子どもの性格1-1https://youtu.be/fxo2U6UN1O0子育てに困っている人向け。子どもの性格を変えることで、子育ての苦労を軽減する考え方の簡単な説明。本の紹介。子どもの性格2 3つの情緒https://youtu.be/nVc_gGzAt_s子育てに困っている人向け。3つの情緒について説明しています。子どもの性格3 性格と発達障害https://youtu.be/Y8yUZ0H-tis子育てに困っている人向け。性格と発達障害の関係について説明します。子どもの性格4 情緒発達と性格の形成(1) 新生児期https://youtu.be/_K5J7mOSh-Y子育てに困っている人向け。意識を明確にするために、緊張・興奮・弛緩のサイクルが大切。子どもの性格5 喜びの発達と興味 (2)乳児期前半https://youtu.be/wZmszl8IstM子育てに困っている人向け。固い喜び、活発な喜び、リラックスした喜びについて。子どもの性格6 リラックスした喜びと愛着(3)乳児期後期https://youtu.be/2Y9Uurc4SXI子育てに困っている人向け。リラックスした喜びが、愛着関係にいかに重要かを説明します。子どもの性格7 情緒不足https://youtu.be/LgkSgNqbS18子育てに困っている人向け。情緒不足で、意欲が乏しく、生きるのが楽しくない子どもの説明。◆◆◆◆◆◆◆◆以前のYouTube自閉症は笑いで解決https://youtu.be/9f2pYk5P2-c子どものほめ方https://youtu.be/2VNhbvxi2p4いじめは笑いで解決https://youtu.be/N1dwdEVdyh4ひきこもりは笑いで解決https://youtu.be/LTcmlZwBhko自閉症の子への働きかけhttps://youtu.be/cAfj2l7L13A落ち着きのない子への働きかけhttps://youtu.be/w3advKs-1EI情緒と性格https://youtu.be/ulr-1uLNW0k

2025年02月14日

コメント(0)

-

情緒の生得的な表現能力

情緒の現われやすさを変えることで、性格を変えるという話をしました。ある情緒が現われやすくなるということは、情緒の表現能力が伸びたということです。つまり、情緒の表現能力を変えることで、性格を変えることが出来るのです。 情緒の表現能力は、主に2つの要因によって決まります。1つは、生まれつき持っている能力です。ある赤ちゃんは、緊張性の情緒を強く表します。固い感じで強く泣き続けたり、喜ぶ時にも身体や声を固くして表現したりします。その赤ちゃんは、生まれつき緊張性の情緒の表現能力が高かったと言えます。ある赤ちゃんは、手足をバタつかせて泣いたり笑ったりします。強くは泣いても、それほど長続きはしません。身体を動かすことで不快感を発散させてしまうのでしょう。動きも活発で落ち着きのない感じです。その赤ちゃんは、生得的な興奮性の情緒表現能力が高かったと言えます。生後6ヵ月以降になりますが、リラックスした笑いを多く示す赤ちゃんがいました。その赤ちゃんは、人によくなつき、気持ちの切り替えがうまい子でした。その赤ちゃんは、もともとリラックスした情緒の表現能力が高かったと言えます。 生まれつき持っている情緒の現われやすさが違うために、大人であっても情緒の現われやすさは人によって違います。緊張性の情緒が現れやすい人は、いろいろな場面で緊張性の情緒が現われます。美味しい食べ物を食べた時、多くの人はリラックスした喜びを現わしますが、その人は緊張した喜びを示すことになります。赤ちゃんの時から興奮性の情緒が現れやすい人は、乳児期、幼児期を通じて活発な動きや積極的な社交性を示しますが、大人になってからも、活発な仕事ぶりを発揮しやすいものです。 しかしながら、生得的な能力でありながら、人生の途中から現れる情緒的能力もあります。特に思春期のころにそれまで見られなかった性格が現れてくることがあります。思春期は第二次性徴の時期であり、ホルモンの分泌に変化が起こり、情緒の現れ方に変化をもたらすことがあるのです。割とのんびりした子どもであったのが、思春期になって物事を真剣に考えるようになることがあります。緊張性の情緒が強く現れるようになったわけです。また、それまで真面目で素直な子どもであったのに、思春期になって自分の感情を表現しやすくなり、親には反抗的になる場合もあります。興奮性の情緒が顕著になったと言えます。このような思春期の変化は、経験に基づく変化という面もないとは言えませんが、どちらかと言うと内面から起こる変化と言えます。そして、ある程度年齢を経てから現れる性格の変化も、生まれつき定まっていた情緒能力の変化に基づくものと言って良いかと思います。

2025年02月12日

コメント(0)

-

情緒が性格を作る

また、何かあると固まってしまい、人と活発に交われない人は、活発な情緒とリラックスした情緒が不足しています。そういう人には、活発な情緒とリラックスした情緒が表出出来るように働きかける必要があります。理屈で理解させるだけでは、不十分なのです。逆に固くなりやすい人にもっと柔軟になった方がよいと説明しても、固くなりがちな人は「柔軟にならなければいけない」と思ってしまい、かえって固くなってしまうことがあります。 特定の情緒が強く現われ過ぎても、困ることがあります。ある情緒が強い場合、現れない方が良い状況でも、その情緒が現われてしまいます。例えば、怒りの感情が現れやすい人の場合、怒る場面ではないのに、ささいなことで怒りが現われてしまいます。また、その情緒が現われる場合でも、必要以上に強く現われてしまいます。そうだと、うまく人とつきあってはいけません。人が誤って足を踏んだ時、「気をつけろ」と怒りを表してもいいわけですが、激しい怒りがこみ上げて来て、相手を攻撃するまでになってはやり過ぎになってしまいます。その場に合った適度な情緒表現が望ましいわけです。 つまり、ある性格の人の性格を何とかしたいと思う場合は、その人の不足している情緒は何か、過剰に表れている情緒は何かを見定める必要があります。その上で、どのようにその情緒を引き出したらよいかという方法を決めて働きかけることが大切です。ある情緒が過剰に表出される場合は、3つの情緒は互いに拮抗し合っていますから、過剰な情緒を緩める情緒を引き出せば良いことになります。このように情緒表現を適切にしながら、子どもの考え方を変えて情緒調節がうまく行くようにすることが望ましいでしょう。YouTubeの宣伝子どもの性格1-1https://youtu.be/fxo2U6UN1O0子育てに困っている人向け。子どもの性格を変えることで、子育ての苦労を軽減する考え方の簡単な説明。本の紹介。子どもの性格2 3つの情緒https://youtu.be/nVc_gGzAt_s子育てに困っている人向け。3つの情緒について説明しています。子どもの性格3 性格と発達障害https://youtu.be/Y8yUZ0H-tis子育てに困っている人向け。性格と発達障害の関係について説明します。子どもの性格4 情緒発達と性格の形成(1) 新生児期https://youtu.be/_K5J7mOSh-Y子育てに困っている人向け。意識を明確にするために、緊張・興奮・弛緩のサイクルが大切。子どもの性格5 喜びの発達と興味 (2)乳児期前半https://youtu.be/wZmszl8IstM子育てに困っている人向け。固い喜び、活発な喜び、リラックスした喜びについて。

2025年02月05日

コメント(0)

-

子どもの性格、1~5

このたび、YouTubeに、「子どもの性格シリーズ1~5」をあげました。 興味のある方は、見ていただければと思います。表題とアドレスは次の通りです。子どもの性格1-1https://youtu.be/fxo2U6UN1O0https://youtu.be/fxo2U6UN1O0子育てに困っている人向け。子どもの性格を変えることで、子育ての苦労を軽減する考え方の簡単な説明。本の紹介。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格2 3つの情緒https://youtu.be/nVc_gGzAt_s子育てに困っている人向け。3つの情緒について説明しています。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格3 性格と発達障害https://youtu.be/Y8yUZ0H-tis子育てに困っている人向け。性格と発達障害の関係について説明します。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格4 情緒発達と性格の形成(1) 新生児期https://youtu.be/_K5J7mOSh-Y子育てに困っている人向け。意識を明確にするために、緊張・興奮・弛緩のサイクルが大切。◆◆◆◆◆◆◆◆子どもの性格5 喜びの発達と興味 (2)乳児期前半https://youtu.be/wZmszl8IstM子育てに困っている人向け。固い喜び、活発な喜び、リラックスした喜びについて。

2025年02月03日

コメント(0)

-

本の説明。子どもの性格と育児

今回は、最近発行した本の紹介です。現在(2025.1.29)、このブログで書いているものとほぼ同じ内容です。本の題名は、「子どもの性格と育児― 何とかしたい子どもの性格を何とかする ―」アマゾンでご購入出来ます。要約 本書は、説得や賞賛、叱責など「言い聞かせ」による働きかけが有効でない子どもに対して、身体への働きかけを通じて感情表現を変化させる働きかけ方を説明しています。子どもの困った問題は、子どもの性格を変えることで改善されます。性格は、3つの情緒のバランスを整えることで変えることが出来、性格を変えることで子どもの行動や学習の仕方も変えることが出来ます。 3つの情緒とは、1つは、緊張性の情緒で、集中を促します。これが過度に表現されると、狭い意識や頑固さといった問題が生まれてきます。もう1つは、興奮性の情緒で、活動の実行性を促します。これが過度に表現されると、落ち着きのなさやまとまりのなさといった問題が生まれてきます。最後の1つは、弛緩性の情緒で心の安定を促します。これが適度に現れることで、安心感が深まり、人との愛着関係や共感・協力関係が促されます。弛緩性の情緒が少ない場合、不安が強く現れるようになりますが、豊富に表現される場合は、安心感・信頼感が多いため、人に騙される危険性があります。この3つの情緒がバランス良く、時宜にかなった形で現れることが望ましいです。 この3つの情緒の組み合わせによって子どもの性格が定まります。様々な行動・学習上の問題は、性格の偏りから生まれてきます。育児の上で困った時には、子どもの性格を変えると良いのです。本書では、子どもの性格の見方や性格の変化の仕方を説明しています。情緒を基礎とした性格分類情緒不足の性格不活発(元気がない、感動がない)無気力(やる気がなし、自信なし)孤立しがち(一人でも平気、面白みがない)ぼんやりしがち(学習困難)固い情緒が優勢な性格固さ(頑固、こだわり)狭さ(自己中心性、部分へのこだわり)持続性(しつこさ、ねちねちさ)冷たさ(共感性欠如、規則厳守)活発な情緒が優勢な性格活発(落ち着きのなさ、浮かれやすい)気が散る(根気がない、計画性なし)大胆さ(危険を冒す、破天荒)反省しない(過ちを繰り返す、深刻に考えない)くつろぎの情緒が不足した性格安心感不足(不安になりやすい、神経質)親密感不足(よそよそしい、いじわる)満足感不足(依存的、求め続ける)信頼感不足(人への疑念、拒否的態度)くつろぎの情緒が優勢な性格過度な安心感(楽観的、無防備、不用心)過度な共感性(自己喪失、過度な同調)過度な信頼感(騙されやすい)過度な平穏志向(事なかれ主義)育児をする上で困るであろう子どもの性格とその性格にどのように働きかけたら良いかを説明しています。子育ての一助になればと考えています。

2025年01月29日

コメント(0)

-

基本的情緒は、性格形成の原材料

今まで、子どもの行動に性格が深く関わっていること、情緒経験が性格形成に関係していること、子育てをする場合情緒表出を変えることで性格を変えられることについて書いてきました。性格は、人の全体的な行動傾向を示す概念ですが、実は、性格はそれほど単純ではなく、時間や状況によって変化したり、一人が状況の違いに応じて2つ以上の性格を表していたりします。また、性格と情緒の関係も単純ではありません。喜びを増やせば、単純に陽気な性格になるというものでもないのです。例えば、赤ちゃんはリラッックスした喜びを感じるようになると安心感を持つようになり、母親に対して愛着を感じるようになります。しかし、それとほぼ同時に見知らぬ人に対する不安(人見知り)が現れてきます。安心感がある程度現われて来たら、不安感も出現するということです。安心感が現れれば単純に安心感が増えていくわけではないのです。ここでは、性格や性格と情緒の関係について、深く考えてみたいと思います。 まず始めに言いたいことは、情緒は性格形成の原材料だと言うことです。情緒資源がないと、性格が成り立たないのです。例えば、怒りやすい性格になるためには、怒りという感情が必要です。一方、まじめにものを考える性格には、緊張性の情緒が欠かせません。社交的で活動的な性格には、興奮性の情緒が必要です。愛情深く思いやりのある性格には、リラックスした情緒が大切です。このような情緒資源があることによって、様々な状況で特定の情緒が現われて、性格として判断されるようになります。このような性格になりなさいと言われて、すぐに性格を変えられるものではないのです。 つまり、原材料である情緒が乏しければ、目標とする性格にはなかなかなれないことになります。例えば、怒りっぽく、人に対して厳しい性格の人は、穏やかで思いやりのある性格になってもらいたいのですが、その性格の材料であるリラックスした喜びが乏しければ、思いやりの気持ちにはなれないのです。その人本人が「人には優しくしなければいけない」と思っても、他人のやることを見ると腹立たしく感じてしまうのです。ですから、怒りっぽい人が優しくなるためには、リラックスした喜びを引き出す働きかけをする必要があります。本の宣伝ペーパーバック アマゾンから。 子どもの性格と育児― 何とかしたい子どもの性格を何とかする ―ペーパーバックhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0DNBB1379/

2025年01月22日

コメント(0)

-

情緒の先天的傾向と後天的傾向(2)

もちろん、特定の情緒の表れ方は、経験によっても変化します。ですから、子どもを誉めたり励ましたりする優しい大人と交わるうちに、頑固だった子どもが、柔軟な対応が出来るように変化することがあるわけです。おっとりした子どもであっても、親が人と身体を使って遊ぶ場に子どもを参加させるうちに子どもが活発になることもあるわけです。どうしたら性格が変化するかという道筋がしっかり分かっていれば、親が望む方向へと子どもの情緒の表れ方を変えることも出来るのです。私達は、働きかけによって、先天的な情緒表現の傾向を、後天的な情緒表現の仕方へと変化させることが出来るのです。 ここでは、子どもの性格(情緒表現の傾向)の変え方の道筋を説明しています。ただ、誉めたり叱ったり、様々な活動の場に参加させたり、子どもが納得する言葉かけをしたりといった普通行われているような働きかけについては、あまり説明していません。それらのやり方は、他書によって学ぶことが出来るからです。この本では、常識的なやり方ではうまく行かない子どもに対する働きかけについて説明しています。 今まで、3つの情緒が性格形成にどのように関与しているのかについて、説明してきました。ただし、性格は、一人の人に固定的に備わっているわけではなく、場所や時間の違いによって変化することがあります。ですから、性格とは何かについて理解する必要があります。複雑な性格の現れ方が、情緒とどのように関係しているのかについても、考えなければなりません。次章では、個人における性格の現れ方やそのことに関係する情緒の性質について、説明したいと思います。子どもの性格と育児― 何とかしたい子どもの性格を何とかする ―ペーパーバックhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0DNBB1379/キンドルhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0DMLGP9SN/自閉症児の社会性を育てる: ―リラックスした喜びで伸びる人間関係と学習力―1430円https://www.amazon.co.jp/dp/B07CZ8GG1L/落ち着きのない子がゆったり出来る方法: ADHDの子も落ち着ける880円http://www.amazon.co.jp/dp/B01EWTAZLS頑固な子も素直になれる― 固い心をやわらかい心にする方法 ―880円http://www.amazon.co.jp/dp/B07GLP4VX6ひきこもりは笑いで解決人との楽しいコミュニケーションが大切http://www.amazon.co.jp/dp/B07PWY1QF1

2025年01月15日

コメント(0)

-

情緒の先天的傾向と後天的傾向

情緒の表れ方には、人それぞれ生まれつきの傾向があります。いわゆる気質と言われるものです。これを、情緒の先天的傾向と呼びましょう。不機嫌になりやすいとか落ち着きがないといった生まれつき持っている性格は、周りとの関わりで維持される傾向にあります。例えば、不機嫌な子に対しては、子どもに影響されて周りの人も腹を立てやすくなります。そのために、家族の間でストレスがたまるために、子どもの不機嫌になりやすい性格は、子どもが成長しても継続しやすくなります。逆に子どもがおっとりした性格であれば、周りの人ものんびりすることになり、子どものおっとりとした性格はそのまま続くことになります。 子どもの性格によっては、子どもの性格を変えようというしつけがなされる場合があります。その時でさえ、先天的な情緒表現の傾向が続くようになりがちです。例えば、おっとりした子どもに対して、親はもっとテキパキと動いてほしいと思い、子どもを急がせるように声かけしがちとなります。この場合、子どもは、自信を失い、しかもテキパキしなければならない場面では頑張らなければいけないと思い、緊張が高まってぎこちない動きしかできなくなったりします。また、テキパキ動くことに対して、不快感を持ち回避したいと思うようになりますから、よけいもたもたした動作になってしまいます。 一方、落ち着きのない子に対しては、親は落ち着くようにとしつけることになります。子どもが動き回ると親はうるさく注意するでしょう。すると、子どもの方はストレスがたまり、ますます落ち着きがなくなるということになってしまいます。子どもの性格を変えるための働きかけが、逆に子どもの性格を固定する方向に働いてしまうわけです。子どもの性格に合わせても、子どもの性格に逆らっても、子どもの先天的な性格は続いてしまいますので、多くの人は生まれつきの性格は変わらないと考えてしまいます。ペーパーバック アマゾンから。子どもの性格と育児― 何とかしたい子どもの性格を何とかする ―ペーパーバックhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0DNBB1379/キンドルhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0DMLGP9SN/自閉症児の社会性を育てる: ―リラックスした喜びで伸びる人間関係と学習力―1430円https://www.amazon.co.jp/dp/B07CZ8GG1L/落ち着きのない子がゆったり出来る方法: ADHDの子も落ち着ける880円http://www.amazon.co.jp/dp/B01EWTAZLS頑固な子も素直になれる― 固い心をやわらかい心にする方法 ―880円http://www.amazon.co.jp/dp/B07GLP4VX6ひきこもりは笑いで解決人との楽しいコミュニケーションが大切http://www.amazon.co.jp/dp/B07PWY1QF1ほどき心理相談所心理相談、発達相談を受けています。hodokio@sirius.ocn.ne.jpメール相談は、無料です。

2025年01月08日

コメント(0)

全1147件 (1147件中 1-50件目)

-

-

- 子供服セール&福袋情報★

- 【2026年新春福袋】Jeans-b【ジーン…

- (2025-11-26 12:04:06)

-

-

-

- 旦那さんについて

- 歯を磨かずに寝てしまう夫に対して……

- (2025-09-14 05:54:35)

-

-

-

- 0歳児のママ集まれ~

- 20%Pバック😀【1種類を選べる】メリ…

- (2025-11-25 19:30:04)

-