全1541件 (1541件中 1-50件目)

-

島津家別邸の石灯籠

先日仙巖園に菊まつりを見に行った時、島津家別邸の石灯篭を写してきた。上の灯篭は鶴が羽を伸ばした姿に見えることから「鶴灯篭」と呼ばれている。島津斉彬は蘭学者である松木弘安(寺島宗則)らに石炭ガスの製法やガス灯に関する研究を命じたが1857年に仙巖園の浴室近くにガス室を設け鶴灯篭までガス管を引いてガスの点火実験を成功させた。ガス灯自体は1872年に横浜の馬車道に設置されたものが日本初と言われるが、鹿児島ではそれより早く、日本で初めてガス灯実験が成功していたことになる。 上の写真は「獅子乗大堰灯篭」明治17年(1884)に29代島津忠義がお庭方の小田喜三次に造らせた灯篭。この獅子乗大石灯篭は、畳8帖ほどの大きな笠石の上に逆さの獅子が乗っている。大きく口を開いた獅子は、飛獅子という。この石灯篭は火袋にだけに加工した石を使い笠石と台石は自然石を組んだ山灯篭と呼ばれるものである。獅子の火袋石は、花倉御仮屋跡(けくらおかりやあと)にあったものを使い、笠石は磯海岸の防波堤に使われていたもので畳8帖分もある大きな石である。 上の写真は「山灯篭」と呼ばれるものである。山灯篭は化け灯篭ともいわれ、自然石を集めて石灯篭の形にしたもので、笠石、火袋、台石からなっている。この山灯篭は大きな笠石に黄色い石を使った丸い火袋、ダイナミックな台石で出来ている。 上の写真から下は、別邸内を散策しながら、目につくままに写しまくってきた。久しぶりに大好きな石造物を探し回る楽しさも味わった。またどこか行こう!ごく普通の灯篭は今回写していないが、今回写した面白い灯篭もまだまだ広い別邸内の庭園には埋もれているだろうと思う。次の機会にもまた探してみよう。 今回の上三つの灯篭の解説は「鹿児島県観光サイト かごしまの旅」や「九州旅倶楽部」などを参考にした。

2025.11.16

コメント(2)

-

鹿児島市犬迫の都市農業センターのコスモス

ちょっと古い話になるが、10月27日(月)娘の運転する車で都市農業センターを訪ねた。娘の「今、コスモスが満開だそうよ!」という言葉に魅かれて、久しぶりにコスモスを見に行きたくなったのだ。ここは市民農園のある場所で、その入り口に当たり、季節ごとに花が植えられて、時期によって「コスモス」や「ひまわり」などを見ることができる。久しぶり訪れた都市農業センター。そしてコスモスは満開できれいだった。 コスモス広場の向こう側にある市民農園を我が家が借りたのは、2005年の4月からだった。ここは3年毎の更新で3年毎に借りるブロックも変わり、我が家は3期9年借りていた。ブログ上で振り返ってみると、ブログを始めたのは、2008年4月9日なので、農作業の真似事はそれより3年前から始めたことになる。借り始めたのがちょうど20年前で私の仕事の一区切りである65歳からである。蛇足ながら付け加えると、実際は同じグループ内の仕事で70歳まで仕事をすることができた。しかも65歳からの5年間は、週3日の勤務で畑に通うのも無理なくこなすことが出来て幸いだった。 当時のブログを少し読み返してみたが、頻繁に農園の事を書いていて、当時の生活に欠かせないものだったことがわかる。20年前というと現在26歳になった娘のところの長男が6歳、二男が3歳だったので孫たちもそれから9年間この都市農業センターと農園で育てたと言っていいくらいよく通ったものだった。芋堀を楽しんだ姿などをブログにも残してある。私がいかにも畑仕事に熱心だったように書いたが、実際の仕事は植える野菜の選別から植え込み、肥料やり、収穫なども妻が一人で仕切、私は農園までの運転手に過ぎなかったことを白状する。いやいや、全くそういうことは、苦手な私です。

2025.11.11

コメント(8)

-

仙巖園の菊まつりに行った

11月4日(火)鹿児島中央駅から日豊本線に乗って新しく出来た「仙巖園駅」に向かった。JRを利用するのは、今年1月博多の香椎まで、朗読劇「ハダシのカッちゃん」を見に行って以来10ヶ月ぶりである。今回も目的は「菊まつり」よりも新設なった「仙巖園駅」に降り立ってみたいという願望の方が大きく写真も写して友人たちとのLINEにもすぐに転送した。鹿児島中央駅を9時42分に出発し途中、鹿児島駅に停車し降車駅の「仙巖園駅」に9時50分に到着、僅か8分での乗車時間だった。帰りは何故か7分で同じ路線を走って帰着した。料金は240円なり。菊まつりに行く人ばかりで、ここで5,60人の人が降車していた。私の感じでは半数以上が外国人だった。 人波に乗りながら仙巖園に入った。仙巖園は、島津家の別邸であった。私たちの子供の頃は、「磯御殿」と呼んでいた。私は、前回もそうしたように鹿児島市が発行する「敬老パス」を提示し割引料できたが、以前入場した時より料金は上がっていて、大人1600円のところを半額の800円で入場することが出来た。このチケットは「尚古集成館」も入場出来て、仙巖園にも当日なら再入場も出来るとのことだった。仙巖園見学の後、尚古集成館にも入場した。 肝心の菊まつりは、きれいだった。しかし場所と花によってはまだこれからというモノもあったが、花に疎い私でも十分に楽しませてもらった。菊をこのように育て上げるのは手間暇がかかって大変だと切ったことがあるので、きれいな花の前では頭の下がる想いがした。 菊が満開になれば、朱色の門との対比でさぞかし美しいだろうなと思いながパチリと写した。 ご存じ「天璋院篤姫」 こちらは「島津斉彬」 菊一色の中に「柿」の木が一本。柿が綺麗に色づいていたので、パチリ。 島津家の家紋のついた駕籠。これも菊の花はこれから見ごろを迎えるのだろう。 この仙巖園の庭園は桜島を借景としていると伝わるが、その桜島をバックに菊まつりに三重の塔が作られていた。

2025.11.05

コメント(4)

-

鹿児島市の長田神社、復興再建なる

10月26日は「長田神社」の例祭日だった。この長田神社は、数年前に「上町維新まちづくりプロジェクト」の史跡めぐりで2回ほど訪ねたことがあった。当時、だいぶ老朽化しているなと思っていたが、この町に住み町内会役員を務める友人のMくんから数年前に長田神社の建て替えをするので、グランドファンディングをやっているので協力してくれないかとのメールが届いた。そこで私も貧者の一灯をと思い少額の寄付をした。それが縁で長田神社の様子が刻々と知らされるようになり、私もいつしか他人事とは思えないほどの愛着が湧いてきた。数年がかりで取り壊し、本殿建設などを経てやっと今年完成をみたのだった。 そして、例年通りの10月26日に「例大祭」が開催されることになり、この日に合わせて完成祝も挙行されるとの連絡があった。 長田神社の由緒について、鹿児島県神社庁によると概略次のように書いてある。例祭日 10月26日御祭神 事代主命(コトシロヌシノミコト) 建御名方神(タケミナカタノカミ)由緒 承久3年勧請され創建以来福ヶ迫諏訪神社と称し、初めは出水野田郷山門院木牟礼城内に創建さ れた。(島津氏5代)貞久公の時、下諏訪神社を現在の福ヶ迫に遷座した。(上諏訪神社を南方 神社と伝う) 以来、上山城の守護神として信仰厚く、旧藩時代は福ヶ迫諏訪神社と称していた が、主祭神が事代主命であるとして明治2年に長田神社と改称され現在に至る。 私は午前8時55分頃には神社に着いたが、社殿ではお祀りが始まっていた。 再建された本殿 御神体は神殿再建中には、松原神社の仮殿の遷座されていたそうだ。 再建に当たっては出来るだけ以前の古材も使用したが、使わなかったものも社殿の後ろに残されていた。 この日は遠く神戸や西宮や奈良からたくさんの団体がお祝いに駆けつけてきておられた。2時間近くにわたり様々な演武が披露された。 獅子舞 ひょっとこ踊り 演武が終わり「紅白の餅まき」「硬貨」「軽羹饅頭」などが撒かれて最後まで盛り上がった。私もそこそこに拾って役目で忙しかったMくんにも紅白の餅を一袋だが渡すことができた。まだ役目のあるMくんとは神社でサヨナラをして、歩いて15分くらいにある鹿児島駅方面に向かい、今は亡き友人の息子さんが営む「お好み焼き」屋で食事をして帰った。この日もい一日だった。

2025.11.01

コメント(8)

-

秋空の下、鹿児島湾(錦江湾)越しに桜島を眺める

気になっていたデジカメを買い替えた。以前落としてしまって、画面に陰が少しつくようになっていた。もう今頃スマホで済ませればとも思ったが、永年デジカメで写してブログにもアップしてきたので思い切って買い替えた。 この日は、10月25日(土)である。現在、鹿児島市の黎明館では 、「島津家と伊達家」~時代の変革に立ち向かった南と北㋨大大名~ という展示会が開かれており、その行事の一環として、記念講演会・展示解説講座が4回にわたって開催された。その中の興味ある二つの講演聴講を申し込んだ。10月4日、第一回目、「島津家の女性たちと江戸城大奥」を聴講した。そして第四回目「島津斉彬と伊達宗城」がこの日、10月25日である。講演は午後からの開催だったが、デパートの友の会の更新手続きをする用事もあったので、10時過ぎのバスで街に出かけた。その手続きも昨年までのような待ち時間もなくすぐに終了し、時間がポッカリ空いてしまった。さあ どうしよう?そうだ! 久しぶりに海と桜島を眺めよう。これまでも何回か同じ風景をブログにアップしたが、新しいデジカメもそこで試し撮りも出来るからと、自分を納得させ300mくらい先にある海岸に向かった。ついでに近くのコンビニで昼の食料も買い込んだ。 船の左側にある三角形の建物は鹿児島市水族館 右側の大きな塔があるのは、NHK鹿児島放送局。 この日のランチ。パン2個とサラダに野菜のスムージー。おいしかった。 講演の時間に間に合うように黎明館に向かう。久しぶりに「西郷どん」もパチリ。右に見える緑の屋根は鹿児島市美術館。黎明館は、更に右側にある。 147ぶりに再建なった鹿児島城の御楼門は令和2年3月に完成し、4月11日から一般開放された。ここを入った鹿児島城跡に黎明館はある。 城内にある「篤姫」像 再建なった御楼門にある鬼瓦の模型。 同じく御楼門にある青銅製の鯱これらは黎明館内にある。歴史講演会はここの2階で開催された。

2025.10.29

コメント(4)

-

パソコン、二つの不調

このところ、パソコンの相次ぐ不調に悩まされた。一つは、ブログを書こうとして、SDカードから写真を取り出して画面に大きく映し出されるまでは良いのだが、「応答していません」という文字が表れて結局ブログの映像管理の場所まで移すことが出来ないという現象である。焦りまくった私が次の写真はどうかと思い次の写真を取り出すとそれも同じように画面上で固まってしまい、何処を押しても引いても画面上から消えることさえなくなり、その写真が最終的にはデスクトップ画面上に残り、左側にあるいろいろなアプリに被さって、アプリさえ動かすことが出来ないものも出てくる始末。写真を取り出す方法は楽天ブログを書いておられる方々もそれぞれで違うと思うが、私の方法はあくまでも自己流であるので、こういう現象が起こるのかもしれない。それは兎も角、最終的に私が頼る場所にSOSを発信し、リモートで私のパソコンを操作してもらって見てもらったところ、「応答していません」が1枚出た段階でゆっくり消去すればいいとの回答を得て、慌てて2枚も3枚も「応答していません」を無視して取り出そとしたのが悪かったとの話を得た。その後、いろいろ試行錯誤を繰り返しているが、その時々によって同じ写真を取り出そうとしても、うまくいったりそうでなかったりを繰り返している。最終的に未だにスッキリしないが、パソコンを騙しだまし、少しづつ取り出していかなくてはいけないかと思っている。 もう一つの問題は、2,3日かけて自力で解決できたのだが、パソコンとプリンターの接続の問題であった。パソコンは今年の12月で5年が経過するが、プリンターはそれよりも以前のモノだ。現在のパソコンにつないだのは当然のことながら、5年前のことで今は亡き妻が年賀状を出すのに「取り扱い説明書など見ながらやっと繋ぐことが出来た」と、当時言った言葉が耳に残っている。私は機械音痴でそういうことは全て妻任せだった。世で俗に言う「釘一本打てない」不器用な男である。その私が、いつどういう動かし方をしたのか、この一年くらい前からパソコンの画面からプリンターに資料を印刷しようとしてもウンともスンともいわない日々が続いていた。しかし年末にはまた年賀状のこともあるし・・・と思いながらも一日延ばしにしていたのだが、今回どうしてもという必要に迫られて、説明書やメーカーのホームページを見ながら挑戦し、薄氷を踏む思いをしながら3日がかりでつなぐことができた。目出度し! 愛でたし!パソコンはほぼ私専用であるので、全ては自分の責任に帰するのだが、

2025.10.08

コメント(8)

-

島原城の北村西望作品と島原武家屋敷

島原城を散策して外に出ると一群の彫刻に遭遇した。あの北村西望(きたむらせいぼう)の作品群である。全部は紹介しきれないが、ここに一部を紹介する。 説明文はこの写真では字が小さくて読めないので勘弁ください。 北村西望は長崎に行かれた方なら一回は見たことがあると思われるあの「長崎平和記念像」の作者である。私が長崎に3年間勤務した支店のすぐ後ろの小高い山の上ににあり昼休みに訪ねたり、また休日には子供たちを連れてよく行ったものだった。退職後も2,3年に一回は長崎を訪ねているが、その都度必ず平和記念像のある平和公園にも行っている。 北村西望は、明治17年12年(1884)に旧有馬村(現在の南島原市)に誕生し昭和62年(1987)にその生涯を閉じた昭和を代表する彫刻家の一人である。昭和33年に文化勲章を受け、昭和47年には島原市名誉市民となった。 同じ島原城の一角に「西望記念館」もあるが今回は見学しなかった。 その夜は島原市のホテルにKくんと泊まり、夜は居酒屋に出かけた。私も飲めないビールで乾杯!刺身など美味しくいただいた。大将も気持ちよくせっしてくれて、楽しい夜になった。 〆は島原名物の「具雑煮」を美味しくいただいた。翌朝、武家屋敷に向かった。島原には何回も訪れた私も20年ぶりくらいの2回目の訪問だった。 鹿児島にも武家屋敷群は知覧麓、入来麓、出水麓灘など武家屋敷はたくさんあるが、ここ島原の武家屋敷群も負けず劣らず立派のものだ。 見学の出来る武家屋敷もたくさんあって、楽しむことができた。

2025.09.23

コメント(6)

-

島原鉄道に乗って島原市の島原城へ

西九州新幹線が開通してから諫早駅は何回か通過したが、今回初めて諫早駅から乗車することになり長男の運転する車で駅に到着。長男は明日からの仕事もあるためここまでのドライブで終了。ここからはKくんとの二人ちょい旅になる。 しかし今回は新幹線に乗車するのではなく、私鉄の「島原鉄道」に乗車するのだ。 「海沿いを走る列車」これが島原鉄道である。諫早駅から島原港駅まで43,2kmの24駅。赤い線が島原鉄道。今回私たち二人は諫早駅から終点の島原港駅の一つ手前の駅・島原駅まで乗車する。 乗車してしばらくするとのんびりした田園風景が広がっている。遠くに見えるのは雲仙普賢岳などの山々か。 「西郷駅」を通過。西郷隆盛とは関係ないのだろうが、鹿児島の人間としては見落とせない文字の駅。 列車は多比良駅に到着。ここはサッカー強豪校の「長崎県立国見高等学校」の最寄り駅とのことで、サッカーボールのモニュメントがホームに置かれている。 日本で一番海に近い駅と言われている「大三東駅」(おおみさきえき)。ホームのすぐ近くに海が広がる。ここには「幸せの黄色いハンカチ」が飾られており願い事などを書いて幸せを祈願できる。この日もたくさんの黄色いハンカチが海風に揺れていた。 島原駅で下車。島原市は、縁あって私たちの男声合唱団「楠声会」が「雲仙普賢岳復興祈念チャリティーコンサート」を3回開催するなど思い出の地でもあるが、いつも貸切バスでフェリーを使って熊本から島原港に着いていたので、駅には縁がなく、今回初めて駅に降り立った。写真で見る通りお城の一画の風情があり、いかにも城下町という感じである。 道路にもこのような案内板があり、分かりやすい。 駅前から正面に見える島原城に向かう。夏に食べると特に美味しい名物「かんざらし」の店もあった。 島原城は1618年から松倉豊後守重政が7年の歳月をかけて築いたという。島原は城下町や温泉郷として古くから親しまれ雄大な自然景観に基づく文化や大地の息吹と歴史を感じる町である。 城は白壁と隅を守る櫓が美しい。建設当時はまだ新しかった「層塔型」という五重塔のような形の城から島原の町を一望できる。明治維新に伴い城は解体されたが、昭和39年に復元され、現在はメインとなる天守閣にキリシタン弾圧や島原の乱のいぶつなどが展示されている。 以下4枚の写真は天守閣の最上階からの眺めである。 雲仙普賢岳がすぐ目の前にある。 まだ続きます。

2025.09.09

コメント(16)

-

焼物の里 大川内山と柿右衛門窯を訪ねる

呼子に泊まり、呼子朝市を見物した後、Kくんと私は長男の運転する車で伊万里の「秘窯の里 大川内山」に向かった。私は3回目の訪問だが、Kくんと長男は初めての訪問とのこと。入口には焼き物の里らしく陶板の案内板がある。 いきなり焼き物の里らしい佇まいが訪問者を迎えてくれる。 片岡鶴太郎の工芸館があり、Kくんが作品を買って東京の友人に送っていた。 塀も焼き物の里の風情が感じられる。 清正公堂この辺りが江戸時代は大川内山の中心だったとのことで、藩役宅跡があったとのことである。 裏側を散策していると「登り窯」に出合った。私の身近では鹿児島の薩摩焼の里で見たことがある。 少し高いところからの眺め。橋の欄干にも焼物が使われている。 大川内山を後に柿右衛門窯に向かう途中に「うどん屋」に入る。福岡や北九州にも負けない美味しさの「ごぼ天うどん」に巡り合えた。 次に訪れたのは有田の「柿右衛門窯元」。有田には過去に数回訪れたが、柿右衛門窯を訪れるのは2回目である。初めて訪れたのはもう数えきれないほど昔だが、ちょうど春で門前の枝垂れ桜が満開だったのを覚えている。 建物も庭も素晴らしい。 展示コーナーは撮影禁止だったが、ここは売店? でもあり撮影OKだった。この後は諫早駅から「島原鉄道」で島原市に向かい「島原城」などを訪ねます。

2025.09.04

コメント(8)

-

佐賀県唐津市の呼子に泊まり朝市を訪ねる

名護屋城を後に向かたのは同じく佐賀県唐津市呼子町呼子。ここは漁業が盛んで新鮮な海産物と「呼子の朝市」で知られ観光客も多い。夏には呼子大綱引きが行われ町全体が賑わうという。松浦半島の北部に位置しており、気候は玄界灘からの北風の影響により夏は比較的に涼しいという。沿岸はリアス式海岸になっている。呼子港のすぐ前に位置する加部島とは呼子大橋が平成元年(1989)に」開通して結ばれた。沿岸部は玄海国定公園に指定されている。 泊まったホテル 部屋からの眺めに癒された。 よるの宿の食事には呼子名物の「イカの生きづくり」を中心に海の幸のオンパレードだった。 朝食の後、「呼子朝市」へ 私は約30年くらい前に初めて呼子を訪れて以来、数回ここには来たがいつ訪れても新鮮なイカをはじめ海の幸に満足して帰る。 江戸時代、捕鯨によって栄えた呼子町「鯨一頭で七浦潤う」一頭の鯨が七つの漁村を豊かにすると言われ多くの人が集い「鯨組」が形成されたという。中尾家は江戸時代から170年に渡り捕鯨業を営んだ一家で中尾甚六はその初代当主であり、その家も残っている。 ちょい旅はまだ続きます。次は同じ佐賀県伊万里の「秘窯の里 大川内山」に向かいます。

2025.09.01

コメント(8)

-

佐賀県唐津市の名護屋城を訪ねる

土曜日の朝、佐賀県新鳥栖駅に降りたKくんと私は、鳥栖市に単身赴任中の息子の車で長崎県の平戸方面を見学した後、名護屋城に向けて車を走らせた。 名護屋城には10年くらい前に家族旅行で私たち夫婦、娘家族4人、北九州の小倉に住む妻の妹夫婦とも落ち合って8人で呼子に泊まり、ここも訪ねてことがあった。桜が満開で今回の晩秋とはまた違う春を満喫したことを覚えている。当ブログにその時の事も書いた。 夕暮れ迫る「名古屋城址」の碑に夕日が当たって風情満点でいい写真が撮れた。(自画自賛) ここ名護屋城は豊臣秀吉が朝鮮出兵(文禄・慶長の役)に際し出兵拠点として築いた城である。1592(文禄年間)の開城から秀吉の死で全国から召集されていた諸大名が撤退すまで7年間大陸侵攻の拠点となった。城の面積は17万ヘクタール(東京ドームの約3,64個分)におよび当時では大阪城に次ぐ規模を誇った。 建物こそ残されていないものの、日没前の城址は昔をしのぶに十分な佇まいを残してくれていた。 周囲には130以上に上る諸大名の陣屋が構築され全国から20万人を超える人々が集まったとされる。現在名護屋城址と23カ所の陣屋が国の特別史跡に指定されている。 続いて城の入口にある「名護屋城博物館」を訪ねた。城址とは趣を異にし、近代的な建物である。 珍しい石像の「トルハルバン」(下に説明版あり)奈良の飛鳥に行ったときにたくさんの石造物を見たが同じようのモノではなかった。 館内の展示物の一部 秀吉の「黄金の茶室」を模したもの。30分くらい見学してこの夜の呼子の宿に向かった。

2025.08.30

コメント(10)

-

生月島から再び平戸島に戻り平戸ザビエル記念教会へ

平戸島~生月島と回った私たち3人は、再び橋を渡り平戸島に戻った。訪ねたのは「平戸ザビエル記念教会」。 長崎県の教会はどこに行っても素晴らしい建物である。潜伏キリシタンとしての苦しみから解放された時、信仰を喜んでこういう立派な教会が建てられたのだろうか。 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登録が難産の末になされたのは2018年7月のことだった。私たち高校の同期会では偶然にもそのすぐ後に長崎を訪ねた。構成資産は12カ所あるが、離島など訪ねることが困難な場所が多く、その時、私たちが見たのは「外海(そとめ)の出津(しつ)集落」と長崎市内の「大浦天主堂」だけだった。その他12カ所の中で私が過去に訪れたのは「天草の崎津集落」のみである。今回訪れた平戸には12ヶ所のうち「春日集落と安満岳」と「中江の島」の2ヶ所があるが、訪れることは叶わなかった。この後は、呼子町に向かいました。

2025.08.26

コメント(10)

-

ちょい旅で長崎県平戸市へ

今回ここに記すちょい旅は、昨年の11月30日から12月2日の2泊3日の旅である。今回の相棒も前回と同じKくん、そして初日の11月30日(土)から12月1日(日)の二日間は、これも前回と同じ佐賀県の鳥栖市に単身赴任中の私の長男の車での3人旅であった。他の交通手段はこの時もJR九州の「ハロー九州」の3日間乗り放題を使った。 鳥栖駅で迎えてくれた長男の車で平戸に向かったが、私がどうしても行きたかった長崎県田平町、国道204号線沿いの道の駅「昆虫の里 たびら」に寄ることにした。ここにはまだこのブログを書いていないその昔、平戸市を訪ねた時にここにも寄って休憩したことがあったからだ。 そしてこれも二回目となる平戸大橋へ。 平戸市に着いて展望所から平戸大橋を望む。 平戸城へ到着。手帳の記録を調べればわかるのだが、20年くらい前に訪ねた平戸城を久しぶりに訪ねる。 北虎口門 本丸 見奏櫓 絶景かな! 平戸城の見学を終わり、平戸市から更に先にある生月島(いきつきしま)を目指してスカイブルーの鮮やかな「生月大橋」を渡る。 まだ平戸島の見学も終わっていないのに生月島を目指したのは、以前来た時に食べておいしかったラーメンを食べるため?! である。昔と変わらずおいしかった。 ラーメン屋のある漁港 次に目指したのは白い建物の左側に小さく見える大仏像である。 「生月大魚籃観音」(いきつきだいぎょらんかんのん)平戸島が望める高台に立ったいる。ブロンズ像としては日本屈指の大きさで高さ18m、基壇(きだん)3m。昭和55年(1980)海難者と魚介類の霊、世界平和を祈念し、漁船の航海安全を祈って建立されたものという。 基壇内部にも「生月大魚籃観音」を初め木彫りの観音像など70体が祀られている。 ちょい旅はまだ続きます。お楽しみに!

2025.07.20

コメント(8)

-

令和7年大相撲名古屋場所2日目 二子山部屋の快挙

(イラストはいつも気聴いているYouTubeから拝借した) 大相撲の二子山部屋は、今風の言葉でいえば私の「推し」である。偶然YouTubeで二子山部屋の様子を見かけてその面白さにはまり込んでしまったのは、2年くらい前のことだったと思う。 それ以来、ほぼ毎週更新されるYouTube「二子山部屋 sumo food」を見続けて今日に至る。所属力士18人の顔と名前も全て覚えてしまい、本場所での成績が気になるようになって、6年の7月場所(名古屋場所)からは遂に手書きの星取表までつけるほどにはまり込んでいる。(もちろん二子山部屋のみ) そして今年のこの名古屋場所が7枚目の星取表になる。そしてなんとナント、昨日二日目出場の9人の力士全員が勝利するという快挙を成し遂げたのだ。ご存じの通り、大相撲の階級は幕内(横綱、大関、関脇、小結、前頭{平幕})、十両、幕下、三段目、序二段、序の口、番付外であるが、幕内力士と十両力士は本場所で15日間、幕下以下序の口までは7日間相撲をとる。現在、二子山部屋は幕内に一人、十両に二人(内一人は足の手術のため今場所からしばらく休場)、幕下に三人、三段目に五人、序二段に三人、序の口に三人、番付外に一人の合計十八人の力士がいる。そいうことで全力士が毎日相撲をとるわけではなく、名古屋場所初日は上記の幕内一人、十両一人、幕下以下7人が土俵に上がったが残念ながら部屋としては4勝5敗に終わった。そして昨日2日目も幕下以下の顔ぶれは変わったが、何と9人が全て白星を挙げたのだ。私が昨年名古屋場所以来つけ始めた星取表でも初めてのことである。二子山部屋ファンとして驚き歓喜する出来事だ。現在の二子山部屋はもと雅山の親方とおかみさんのもとで上記18人の布陣であるが、上から下までバランスのとれた立ち位置の力士たちで「稽古」「ちゃんこ番」に励んでいる。幕内の「狼雅」、十両二場所目の「三田」、同じく十両の「生田目」(なばため)、ただ生田目は上記の通り足の手術で今場所からしばらく休場の止む無しに至っている。あの速攻相撲で再度関取に戻ってくると信じている。次に関取を狙う位置の幕下上位には、西11枚目に「延原」東30枚目に「若雅」などがいて、その下にも有力な力士が控えている。特に「相馬三兄弟」や去年・今年入門の力士たちの成長を楽しみに見守りたい。 大相撲は子供のころから大好きでまだテレビのない時代であり、初代・若乃花と栃錦の水入り大相撲などラジオにかじりついて聞いたほどだった。若乃花などを追いかけるように大相撲に登場してきた郷土力士の鶴ヶ嶺の応援にも力が入ったラジオから聞こえる「関脇鶴ヶ嶺 鹿児島県加治木町出身 井筒部屋」という声を聴くのも楽しみだった。その後も千代の富士や貴乃花の時代も相撲はテレビで見続けたが、ちょうど長崎在中に貴乃花が優勝し、それをファンだった妻が喜んで北九州の友達に電話をしていたことなどを思い出している。その後も大相撲は見続けてきたが、今になって二子山部屋のYouTubeがキッカケで私の相撲観戦に再び熱い火が灯った今日この頃である。

2025.07.15

コメント(8)

-

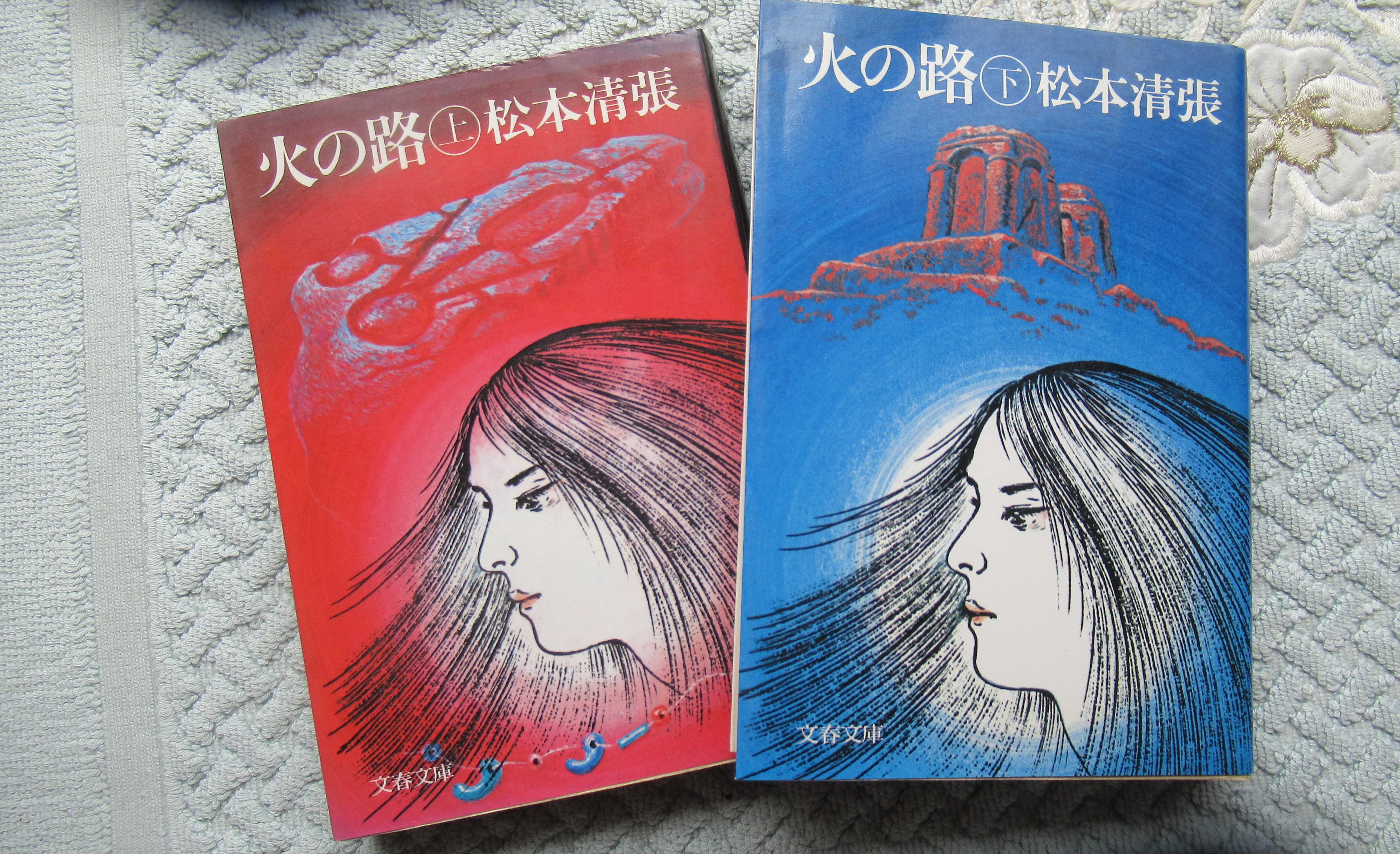

久しぶりに松本清張を読む

久しぶりに松本清張を読んだ。「火の路」上下巻である。そして堪能した。ストーリーと清張の歴史を見る目に。改めて松本清張の凄さを思う。 3月に白内障の手術をして3ヶ月経った。世の中が見違えるようになったという人もいるみたいだが、私は特に悪かった右ののカスミはいくらか残った。しかし、眼科での視力検査では月日と共によくなっている。手術前は右目はほとんど役に立たず、右目は閉じて左目だけでネットの文字や新聞・本は読んでいた。そのため、この2,3年は本もほとんど読まず(読めず)、積読だけが少しづつ増えていた。 手術後3ヶ月くらい経った6月末、久しぶりに本を読んでみようかと思って手にしたのが、松本清張の「火の路」である。 私の本屋は専ら古書店であり、そこで面白い本を見つけるのを楽しみに古本屋めぐりをしていた。BOOK OFFのみならず、特に歴史書は町の古本屋の方が掘り出し物を見つけることが多かったので、市内には少ない店をまわっていた。この「火の路」は確か名山堀に他の掘り出し物を見つけて買いに行ったとき、本棚にあったのに気づいて買った本だった。 その後、2022年7月9日に私のブログに「『地図で読む松本清張』を読んでみた。」というタイトルで書いたところ、ブロ友で奈良在住の「リュウちゃん」さんから次にようなコメントが寄せられた。「大学時代に読んだ『火の路』には、奈良の明日香村の『なぞの石造物』が登場してきます。リュウちゃんが明日香村によく行くのは、清張の『火の路』の影響が大きいのです」 そこで明日香村に一回だけしか行っていない私は「石舞台」や「飛鳥寺」「高松塚古墳」などは行ったが、他の石造物は知識としてはあったものの、高校同期生との旅であり、スケジュール的にも他を巡る時間はなかったので心残りがあったその他の石造物がリュウちゃんの言われる「なぞの石造物」であろうと思った。その頃から白内障も進み上下巻もの読破は無理だろうと思い、今回手術後に一番に手に取った。実に読もうと思ってから3年が過ぎていた。 「火の路」は初めは朝日新聞の連載小説「火の回路」として昭和48年(1973)6月から49年(1974)10月まで掲載されたものだという。私が33歳から34歳の頃であり、実に52年前に書かれた小説だ。そして「火の路」と改題され単行本上下二巻として昭和50年(1975)11月から12月に出版されたという。 この小説に出てくるリュウちゃんの言われる「なぞの石造物」とは一体何なのか。ズバリ「酒船石」を中心とし、「亀石」「益田岩船」「猿石」「二面石」「須弥山石」「道祖神像」などである。 松本清張は自分の代わりに主人公のT大助手の高須通子を介してこれらの石造物を取り上げて、それまで学会での定説がない、その謎の解明にあたろうとしたのだと思われる。清張は、これら問題の石造物について従来の諸説を検討し、それらを日本書紀の斉明天皇の条に見える両槻宮(なみつきのみや)に結びつけて、異宗教に関係するものと考えたのではないか。そしてペルシャのゾロアスター教が中国に入って祆教(けんきょう)となり、これが日本に入って来て斉明天皇の信仰になったのではと推測する。異宗教の両槻宮の付帯施設としてのこれら石造物は、仏教や神道の圧力で両槻宮が建造中止になった後に廃棄されたのであろうと推理している。それらの手がかりを見つけようと清張はイランに飛び、ペルシャ時代の遺跡や遺物を見て回ったのだ。それを主人公の高須通子の目を介して書いている。主人公の高須通子がイラン旅行前と後に書いた二つの学術論文は素晴らしいものだと思う。その他に、ドラマが進行する中で、途中に学術的な説明が小説とは思えないほどの頻度と長さで出てくる。浅学な私には頭がついていけない部分が多く、それでもストーリーは面白いため読み飛ばした部分も多く、現在2日目を読んでいるが、どこまで理解できるのかわからない。もう一回読破して、少し理解が進んだら、再び明日香村を訪れて「なぞの石造物」を追いかけてみたいという気持ちがふつふつと湧いてきている。

2025.07.13

コメント(6)

-

フィリピンで戦死した父の軍歴証明書

( 今年も季節を忘れずに咲いたノーゼンカヅラ) 昭和20年6月1日は、先日のブログに書いたように父がフィリピンで戦死した命日だった。あれから80年、ともすれば自分の加齢もあって、父との記憶も遠いものとなっていた私である。正直なところ新聞等で戦後80年ということを知ることで、「ああ そうか! あれから80年もの月日が経ったのか」と改めて自覚し、そしてお寺さんに納めた納骨堂に当日お参りをしたのだった。2022年に亡くなった妻の納骨に当たり、子供たちが「お母さんは、あの先祖代々の納骨堂は地下にあって暗い上に湿ってもいるだろうし、もう納骨したくないよね」と言ったことがキッカケで翌2023年10月にお寺さんの納骨堂を購入し法要の後、妻の納骨を済ませた。その後、残る先祖の墓を墓じまいをして、購入した妻が眠る納骨堂に先祖の遺骨を納めるという私にとっては大きな仕事が残った。というのが、その先祖代々の墓の納骨堂には私の父の弟(私にとって叔父)夫婦も先祖と一緒に眠っていたので、その息子家族(私の従兄弟)とも話し合う必要があった。しかし、話し相手の叔父の長男も先年亡くなっており、その弟と長男の息子とも話合わなければならなかった。そして従兄弟など関係者と話しあったところ、叔父夫婦の遺骨は従兄弟の方で引き取るということになり、昨年の秋、無事墓じまいを終えて、お寺さんに先祖のお骨を再火葬して妻が先に眠る同じ納骨堂に納めた。そのことは、11月のブログに書いたとおりであるが、今年が父の没後80年になるとを知り、改めていいタイミングの墓じまいだったと思うことである。 前置きが長くなったが、父の戦歴証明書のことである。軍歴資料として「死亡者原簿」の写しと「戦没者調査票」の写し、「履歴書」の写しが添付されいた。それを見ると、昭和20年6月1日 フィリピンのルソン島リザール州マニラ東方インファンタ河で「投下爆弾破片創」で戦死となっている。当時の所属は「南方軍第4通信隊本部」「威 15920」とある。 軍歴証明書によって、父の最後のことが少しわかってきたが、もう少し詳しいことを知りたくて、ネット上でいろいろ検索を試みた。その結果、「南方軍」の位置づけなど少しだけわかることもあったが、まだまだたどり着けないことが多い。父の戦死した場所についても地図を検索したが「LUZON」島の下に「RIZAL」と書いてあるのがリザール州だろうということくらいで、「インファンタ河」まではたどり着けなかった。いこの歳になって今更だが、遺骨収集団に何回も応募機会があったのを当時の仕事の多忙さに追われて応募することができなかったことが悔やまれる。遺骨収集団への応募は別にして、これから調査できることもあると思うので、調べることに希望は失っていない。

2025.07.06

コメント(14)

-

戦後80年の今年は父の戦死から80年でもある。

このところ新聞をはじめマスコミによって今年は「戦後80年」「昭和100年」という言葉を目にする。私も自覚はなかったが、言われてみればその通りで正直なところ最近あまり思うこともなくなっていた父のことなどを感慨を以って思い出している。 私の父は明治6年(1903)10月生まれで生誕122年に当たる。しかし、第二次世界大戦に召集され昭和20年(1945)6月1日、満42歳の若さでフィリピンのルソン島で戦死している。考えてみると、男性の厄年は数えの42歳といわれているので、満42歳はいわゆる後厄の年齢だったのだ。そういうことはあまり信じない私だが、これにはいくらか気持ちが引っかかっている。 父の戦死については、当ブログでも過去に何回か触れているが、何と言っても昭和20年当時の私はまだ5歳の子供で覚えていることは少ない。そして、現在85歳。父親の倍以上生きてきたことになる。母は明治41年(1908)1月生まれで生誕117年になるが、1999年12月、あと3日生きていれば21世紀の空気を吸うことができたのにと思われた29日に亡くなった。満91歳というまずまずの長寿を全うした。そいう意味では母は父の命をいただいで長生きしたのかもしれない。 私の父との出征までの記憶をたどると、何処だったのか「チキンライス」を一緒に食べたこと、父親がいつも味噌汁に「せんじ」(かつお節製造時の煮汁を長時間せんじ煮詰めたエキスの商品)を入れて食べていたこと、戦地に出征する時に幼かったためか、近くの駅にも見送りに連れていってもらえず、知り合いと一緒に家の近くの踏切から見送ったことなど断片的なことばかりである。 そういいう中でも、私もこの年齢になると父がどういう形で戦死したのか出来れば知りたいと思い鹿児島県庁に問い合わせをした。令和4年(2022)1月のことである。1月7日に問い合わせた返事が僅か1週間後の1月14日の日付の文書で返ってきている。 鹿児島県くらし保健福祉部社会福祉課長㊞ 軍歴資料の交付について(通知) (前文省略) 記 1,軍歴資料 (1)死亡原簿(対象者の部分)の写し (2)戦没者調査票(関係部分の写し (3)履歴書の写し 2,参考資料 南方軍第四通信隊本部略歴 内容の詳細はここでは省くが、いずれにしろ父の軍歴の詳細や死因など知ることができた。我が家族にとっては、今更ながら父の死の一端を知る貴重な資料となった。 父戦死後の80年は、我が家のとって苦難の連続であったが、幸い周りの皆さんの助けや、兄弟それぞれの成長にも助けられて、92歳の長姉を頭に、次女、三女、長男の私、二男、四女の6人兄弟姉妹が皆健在である。書くことはまだまだたくさんあるがのでまた少しづつでも筆を進めたい。

2025.07.02

コメント(13)

-

大分市の元町石仏、岩屋寺石仏、大臣塚古墳を訪ねる

戸次川古戦場跡周辺を歩き回った私とKくんは、再びバスに乗り大分市街地方面に向かう。薬師前バス停で下車して数分で着いた。大分県は摩崖仏や石仏が日本でも一番多く存在することで有名であるが、私も国東半島の熊野摩崖仏や臼杵の石仏などはもうだいぶ前に訪ねて当ブログにも書いている。今回は未訪問の大分元町石仏(国指定史跡)や岩屋寺石仏などを訪ねることしたのだった。 薬師如来坐像が鎮座しておられるが、案内板にも書いてあるようにこれは摩崖仏である。 元町石仏から左側に歩いて行く「史跡大分岩屋寺石仏」の石碑の前に到着した。 暗かったり柱があったりして全体像はわかりにくいが、これが17体の摩崖仏の中心である。元町石仏と同じ凝灰岩の崖に刻まれているが、特に岩質が粗く、永年の風雨のため浸食が甚だしく既に輪郭を留めていない像もあった。十七体の摩崖仏で構成され中央にある大きな如来坐像を挟んで向かって右側に十一面観音菩薩立像など六像が並び、左側には不動明王立像など十像が掘り出されている。 他のもたくさんの石仏などがある。 再び元町石仏の方向に引き返す形で歩いて行くと、元町石仏より北に300m、県立芸術文化短期大学の東側崖地に大臣塚と呼ばれる前方後円墳(全町50m、後円部は直系約35m、高さ約13m)に到着した。この古墳は一見したところ経年変化もあり小高い小さな山としか見えないが、山際に下の案内板があるのでそこから少し歩いて登って行った。 この石碑が案内板にある国内最古の文化財保存記録である。 下の墳丘の形だけでは古墳ということはわかりにくい。

2025.05.18

コメント(10)

-

大分市の「戸次川(へつぎがわ)古戦場跡」を訪ねる

昨年の秋、Kくんとの二人「ちょい旅①」佐賀・大分の旅の6回目をやっと書くことにこぎつけた。 大分駅から大分バスに乗って約35分で戸次バス停に到着国道10号線にあるバス停に降りたち右側に少し歩くと草原が広がり真ん中に目的の大野川(当時の戸次川)にたどり着く。夢にまで見た(少し大袈裟? だが)戸次川古戦場跡である。左側の少し先には長曾我部信親の墓や十河一族の碑もあるのだったが、時間の都合もあり今回は訪ねることができなかった。 戸次川古戦場跡は天正14年(1586)豊臣秀吉と九州制覇目前と言われた島津氏の戦いが行われた戦場跡である。九州をほぼ制圧した島津氏が残る豊後の大友氏を制圧しようとすると大友氏から救援を頼まれた豊臣秀吉から派遣された豊臣方先発隊の仙石秀久、長宗我部元親ら四国連合軍と激突したのがこのこの戸次川である。 戦いがあった当時は戸次川と呼ばれていたが現在は「大野川」と呼ばれている。 この戸次川の戦いに至るまでに島津氏は「木崎原の戦い」(きさきばるのたたかい)、「耳川の戦い」「沖田畷の戦い」(おきたなわてのたたかい)、「岩屋城の戦い」など九州制覇に向けて名だたる戦いをやってきた。個別の戦いについてはこれまで本ブログで折に触れて書いてきたが、いつか機会があればそれらの一つ一つの戦いについて書こうと思う。 ここに至るまで「木崎原の戦い」では日向の伊東儀佑と「耳川の戦い」では豊後の大友宗麟と「沖田畷の戦い」では肥前の竜造寺隆信と戦いそれぞれ島津氏が勝利する。「岩屋城の戦い」では大友氏側である筑前を実効支配するために大友氏側の大宰府や博多といった商業都市を制しなければならなかったので、大友氏側の拠点を完全に排除しなければならなかったので、それを実現するために立花城、宝満城、「岩屋城」を制覇する必要があった。その岩屋城に立ちはだかったのが高橋紹運である。しかしながら時に利あらず紹運も自害し城も玉砕した。しかし、その後、豊臣秀吉の本隊が到着し島津氏は撤退を余儀なくされる。余談めくがこの岩屋城の戦いについては、直木賞作家の川越宗一氏の著書・「天地に燦たり」の冒頭部分にも描写されている。 1586年(天正14年)の岩屋城の戦いで最終的に九州完全制覇の企図を砕かれたのだが、この戦いはそれ以上の重要ないみがあった。島津氏が豊臣秀吉との敵対関係に決定的な出来事となった。そして12月12日島津家久(四兄弟・ 義久 義弘 歳久 家久)率いる島津勢と長宗我部元親・信長父子、仙石秀久、大友義統、十河存保が率いる豊臣勢の間で戦われ島津勢が勝利した。この戦いで島津氏軍を率いた島津家久公(後の永吉島津家初代当主となる)の墓地もある鹿児島県日置市の主に永吉南郷会が中心となって大分市との交流が続いている。現在は毎年11月上旬に「大野川合戦まつり」が行われ日置市からも参加して武者行列・火縄銃の演武などが行われているそうだ。

2025.05.13

コメント(4)

-

今年のゴールデン・ウイークは・・・

我が家の雑草園に今年も忘れずに咲いてくれたテッセン。今年は一斉にこのような花が6輪咲いた。 世捨て人に近く毎日がゴールデンウイーク? の私にもなにか変化を感じるウイークがあるのかな!と思いながら明日(5月6日)までの日々を過ごしている。世間でゴールデンウイーク前半と呼ばれる4月末の26日(土曜日)に昔の職場のOB会が博多で開催されるというので、私も出席しようと思い早々にJRのお得なチケットも買ってホテルも予約しておいた。ところが、1週間くらい前から風邪気味で、それに伴って体力・気力がなくなり、3日くらい前になってキャンセルした。 あまり年齢のことにはこだわりたくないのだが、やはり私の年齢になると明日の体調はわからない。日頃は、グラウンドゴルフ仲間と週2回集まってゲームと世間話に花を咲かせ、それがない日は天気さえ良ければ一日6000歩くらいを目標にウオーキングもしている。6000歩くらい歩いても特別きつくなるようなこともなかったのだが、最近は日替わりで50mくらい歩くと「今日は体調がおかしいな」という日と「おお 今日はいいぞ!」という日がはっきりしてきた。 この一年間を振り返ってみると、昨年の4月28日にコロナで6年間できなかった男声合唱団の演奏会が開催された。そこまでは良かったのだが、その4日後の5月1日、見事にコロナに感染し、悪化はしなかったが、それなりに大変だった。そして真夏には元々太ってもいない身体が益々細ってきて、「何か悪い病気にでも・・・」と思い血液検査などもしてみたが特別悪いところも見つからず一先ずホッとする場面もあった。 秋になり、友人のKくんと「ちょい旅①」を決行し、間を置かず「ちょい旅②」にも決行した。そのブログも未だに書ききれずにいるダメな現状である。更には今年1月には私のブログでご縁ができた作家・演出家・俳優である室積光さんの朗読劇「ハダシのカッちゃん」を福岡まで見に行ったり、そこそこ元気を取り戻してきた。このこともブログにも未だに書きれずにいる。 さて、ゴールデンウイーク後半と言われる5月2日からも特別なことはないが、3日に同居する二男が朝2時起きで釣りに出かけて屋久島近くの昭和硫黄島近辺で大きなカンパチを釣り上げてきた。4日にお参りに来た長男一家や娘一家にもおすそ分けしてみな大喜びで帰って行った。5日の今日は、午前中にウオーキングに出かけた。前半少しきつかったが、一回も休むことなく約50分、6500歩ほど歩いていた。明日も予定はない。

2025.05.05

コメント(12)

-

白内障手術のため生涯初めての入院を体験

春の訪れと共に咲いた我が雑草園の深紅のバラ3月19日(水)から23日(日)までの4泊5日で白内障の手術を受けてきた。この数年間、街を歩いていても人の顔がぼやけてしまい、もし知人と出会ってもすぐにはわからないのではないかと懸念するほどの状態にまでなっていた。また新聞やネットの文字は右目を閉じて左目だけで見ないと焦点が合わず大好きな読書も出来ない状態が続いていた。介護人がいない身としては入院して手術した方がいいなと思い行きつけの眼科に入院手術の出来る別の眼科を紹介してもらいやっと手術にこぎつけた。紹介された病院の初診の日には入院の保証人も一緒に行かなければならず朝8時の受付に娘の運転する車で行った。受付2番目で診察を受けたが、いろいろな検査もあり結局午前中いっぱいかかった。最後に今後の日程やその他いりいろな聞き取りや打ち合わせがありその日は終わった。驚いたのは両目を一日で時間も置かず手術するというこれまで手術を受けた経験者からは聞いたことのない方法である。これまで聞いていたのは片方の手術から1週間ほど後にもう片方の目を手術したというものだったので、私も主治医から「同じ日に両目とも手術します」と言われた時は一瞬戸惑いを隠せず「両目とも眼帯で見えなくなって入院生活とはいえ生活は大丈夫でしょうか」と思わず口にしたくらいである。すると先生からは「クリアーな眼帯がありますから大丈夫ですよ」との答えが返ってきた。医学の知識もない私はそれ以上のことも言えず当日を待つことになった。 そして当日、最後の検眼などの後、主治医の診察があり最初に右目を手術しその後に左目を手術するという順番になりますとの説明があり、決まりなのか右目の上に青くて丸いステッカーを張られた。その後に当日執刀する先生の診察があった。すると執刀医曰く「あなたの場合、左目が普通より一段厳しく、右目は二段厳しいので、右目から手術すると時間がかかりすぎて左目を手術する体力が残っていないかもしれないので、順番を変更して先に左目からやりましょう」との話があり、手術室に入った。もう正に文字通り「まな板の鯉」の心境である。 通された手術室は物凄く明るくて別世界だった。手術台は普通のベッドかと思っていたが、理髪店の椅子より大きな椅子状のものに座ることになる。そして理髪店で髭剃りをするときみたいに後ろに倒された。先ず左目を大きく開き動かないようにして麻酔の注射がうたれた。部分麻酔なので先生が話をしながら手術は進んでいったが、途中で「追加の麻酔をうちます」と言われてうたれたが、最初も追加分もどこにうたれたかはわからなかった。その間、左目の真上には3個の光が見えた。多分眼球を照らすものだったのだろう。どれくらいだったか時間はわからないが左目の手術が終わったとの話があり、5分くらい経っていよいよ右目の手術に入った。右目の麻酔は先生から事前に言われていたのだが、右瞼の下に注射をうたれた。手術が始まってしばらくすると、左目の時と違い真上にあった光も全然見えなくなってしまった。それどころか真っ暗な世界に入ったみたいに黒一色である。思わず私は「先生何も見えなくなってしまいましたが・・・」と言った。すると先生から「麻酔が効いてきたのです」とのこと。納得。それからどれくらい暗闇との戦いをしたのだろう。「無事終わりました」との声がかかり、思わず我に返ったのだった。看護師さんたちから眼帯をしてもらって車椅子に乗って病室に運ばれた。ネットなどでは片目の手術には10分くらいかかると書いてあるが、私の場合両目で1時間近くを要したのではないかと思う。病室に運ばれながら周りを見ると右目は眼帯で覆われて何も見えないが、左目は霞んではいるものの周りは良く見ることができた。部屋に戻り落ち着いたところで鏡で見ると右目は大きな絆創膏に覆われていたが、左目は右目と連なったクリアな眼鏡型のようなものがあるだけでうっすらと世間を見ることができた。そのため術後も食事やトイレも看護師さんを呼ぶこともなく用心はしながらも自分でできたのは幸いだった。 その後の事などは、またいずれ書くことになると思うが、初めての入院経験は、これまで知ることのなかった病院のことやそれに携わるたくさんの人々のご苦労などいろいろなことを知ることになった。これから先も病院にはできるだけお世話になりたくないものだが、いつお世話になるやもしれない老々の身の自分にとってはいい勉強にもなった。

2025.04.22

コメント(13)

-

日田から久大本線で大分市へ

年が明け、しかも2月になってKくんと行った「ちょい旅①」の5回目を書こうとしている自分にあきれるが、ちょい旅①の二日目、9月29日、真夏のような暑さにホトホト参ったお爺さん二人は、予定の時間より早く久大本線に乗って次の目的地である大分市に向かった。大分駅前は秋祭りみたいな催しで賑わっていた。その人ごみの間を抜けて「大友宗麟公の銅像」の前でパチリ。 大友宗麟は鎌倉時代から続く「大友氏」の最盛期を築いた戦国大名として、またキリシタン大名として有名である。海外貿易によって得た経済力を背景に巧みな外交や家臣団の奮戦により近隣諸国を席捲し、一時は北九州6ヶ国を支配下に置いた。しかし、キリスト教への帰依や薩摩の「島津氏」の台頭などがきっかけとなり勢力は急激に縮小、晩年は滅亡の危機にさらされるほど衰退した。 大分銀行 赤レンガ館大正2年(1913)旧二十三銀行として建てられた。東京駅などを手掛けた辰野慎吾氏による設計で国の登録有形文化財にも指定されている。ただ現在ここは喫茶店などなっており、大分銀行本店営業部は新しい建物である。 この夜泊まった ホテルフォルツア大分歩いてすぐの所に繁華街もあり便利な場所だった。 大分駅北口から歩いて15分くらいの場所にある府内城跡を訪ねた。「城は町の東北の海の方にあり。頗る大なり。天守あり。城の入口三カ所あり。町も頗る広し。万の売り物あり。」 貝原益軒 「豊国紀行」から 府内城は大友氏が豊後から去った後、豊後を治めていた早川氏に続き府内に入った福原直高により築城が行われ、その後、竹中重利により、現在の府内城の形ができた。府内城下町も同じ時期に形成され、今のおおよその形この頃に造られた。 ここで有名なのが「廊下橋」である。 大手門入口ホテル近くのアーケド街 おじさん二人、居酒屋で乾杯! めでたしめでたし!!

2025.02.07

コメント(16)

-

二年ぶりに鹿児島にも大雪の予感?!

一週間くらい前からネット情報では雪の予報が出ていた。寒がりの私は、それを見てもう身構えていた。そして今朝、いつものように6時に起きて玄関前の新聞受けに新聞を取りに行くと、道路は濡れていてやけに冷たい。そして手をかざしてみると空から降ってきたのは湿度の高いゆるゆるの雪だった。ああ、やはり天気予報は当たったのか。こういう予報は当たらなくてもいいのにと思いながら家に入った。それからしばらくしてに雑草園を見る雪が降り始めて薄っすら積もり始めている。その様子をスマホで写真に写し、高校同期生のラインや遠い知り合いなどに送った。さまざま反応があり、さいばらくそれを楽しんだ。 以前いつ降ったかは記憶になく、当ブログを見ると2023年1月25日にあった。その時は1月24日の午後3時ごろから積もり始めたと書いていて写真も数枚出している。その時の写真と今回の写真を比べると今回は雑草園の荒れ方が酷い。それもそのはず、2022年の12月に妻が亡くなったばかりで真冬とはいえ、まだ雑草園にも草花がチラホラとあったのだ。雑草園主のいない現在の雑草園をどうするべきか大きな課題が残された。春に向けてどうすべきか思い悩む最近である。

2025.02.04

コメント(10)

-

朗読劇 ハダシのカッちゃん 公演のお知らせ

突然ですが縁ある方の公演の話です。その人の名は「室積 光」さん。そうです。この朗読劇の原作・脚色・演出・出演の全てを取り仕切るその人です。 その「室積 光」さんとクマタツは不思議な縁で結ばれています。ただ未だ一回もお会いしたことはないのにです。 当ブログに2019年8月17日 終戦記念日に寄せて(その三)「花瀬望比公園」というエッセイを書いている。それを2023年12月5日にお読みになった「室積 光」さんからコメント欄にびっくりするコメントをいただいた。そのコメント欄で何回かやり取りをし、その後、メールでのやり取りになっていった。全てはその最初のコメント欄を読んでいただけば、わかるので興味のある方は検索してご覧ください。 その「花瀬望比公園」というのは先の世界大戦においてフィリピンで亡くなった兵士47万6千有余の霊が鎮められている公園である。場所は鹿児島県指宿市開聞町花瀬。鹿児島県出身戦死者1万2千余りの遺族と2千余りの生存者が中心となり昭和41年に「比島戦没者遺骨収集ならびに慰霊碑建立期成会」を結成した。同年11月には鹿児島大学水産学部練習船「敬天丸」でルソン島やレイテ島などから4047柱の遺骨を収集した。昭和43年に当時の開聞町の好意により、この花瀬に慰霊碑を建立し、霊が鎮められた。 私の父も世界大戦においてフィリピンのルソン島で戦死している。生前銀行員だった父を偲んで銀行の先輩が後年父との思い出を銀行の文集に書いていただき、時を経てそれを読んだ私がその文集から一部を引用して書いたエッセイが「花瀬望比公園」である。 その花瀬望比公園に思いがけない映画のスクリーンで出会った。その映画こそが今回「ハダシのカッちゃん」の原作・脚色・演出を手掛けられる「室積 光」さんその人が原作・脚本・出演の「北辰斜めにさすところ」(原作は「記念試合」)だったのだ。この映画は旧制七高造士館(鹿児島大学の前身)と熊本の五高の対抗野球試合をテーマとして造られた映画で2007年に公開された。三国連太郎、緒方直人など芸達者な俳優たちが出演していて、室積光さんも鹿児島大学の野球部監督として出演された。その映画の中で七高寮歌「北辰斜め」と「楠の葉末」の二曲を私たちの合唱団・鹿児島大学フロイデコールOBでつくる楠声会が歌ったのだった。私が「花瀬望比公園」のエッセイを当ブログに書いたのが2019年だったので、それから4年後に室積光さんの目にとまったのだ。室積さんのコメントは、私にとっては正に晴天の霹靂、幸運など言い尽くせる言葉がないほどのものだった。朗読劇を見に福岡まで駆けつけたいが、妻の叔母が危篤状態にあるため、今のところ何とも言えない。近くの皆さんは是非行ってください。

2025.01.13

コメント(10)

-

巳年の今年は、どんな年になるのでしょう?!

(二男がつくったお雑煮。餅も自家製)新年おめでとうございます。自分の干支だった辰年が多難な中にも終わってしまい、何とか生き延びることができました。 さて巳年の今年はどういう年なのだろうと少し調べてみました。曰く 2025年の今年は、乙巳(きのとみ)。60周期の干支の中で42番目に位置し「努力を重ね、物事を安定させていく」という意味合いを持つ年とされており、多くに人にとって成長と結実の時期となる可能性が高いというこで希望が持てる年になりそうだ。ただそのためには、辛抱強さももとめられるいうことであり、努力も必要な年でもある。 また今朝の南日本新聞の」南風録」によると、脱皮を繰り返し成長して成長する生態や体をくねらせて前進する動きは神秘的だ。神様の使い、金運を招くーなど崇められたの動物とは異なる存在である。また巳年の歴史を振り返ると時代の転換期となってきた。 (前略)古くは645年の乙巳(いっし)の変。蘇我入鹿が暗殺され、天皇中心の国政改革「大化の改新」へつながった。1941年には真珠湾攻撃で太平洋戦争が開戦。89年にはベルリンの壁が崩壊し、東西冷戦が終結した。2001年の米同時多発テロ事件は、米国が「テロとの戦い」に突き進むきっかけとなた。今年はどうだろう。ウクライナやパレスチナ・ガザ地区の戦争が続く中でトランプ氏が米大統領に就任する。米国第一の姿勢で世界情勢にどんな一石を投じるのか。国内でも参院選が控え、先行きは見通せない。戦後80年、昭和100年bの節目の年。復活や再生の象徴とされるヘビにあやかりたい。(後略) (元旦の朝の雑草園 久しぶりの日本晴れで気持ちのお正月だ) そういう年が自分にとってはどういう年になるのか? 見通しは全然立たない。ただ一日一日を大事に生きるのみ。そのためには昨年同様に試行錯誤を繰り返しながら「何が悪いか」「何が良いか」精神的にもに身体的にも健全に生きることを考えよう。

2025.01.01

コメント(18)

-

男声合唱 今年の歌い納め

昨日12月22日(日)は私たちの男声合唱団の歌い納めだった。この日の練習会場は、鹿児島市の鴨池公民館ということで、我が家からはバスと電車を乗り継いで行かなければならない不便な場所だ。しかしここはまだ良い方で、同じ市内でも武・田上公民館が練習会場の日は、練習時間にうまく到着するようなバスもなくて、最近は子供たちが車を出せない日は練習に行けない日も多くなっている。もう一つの練習会場は日置市の伊集院にあるが、ここの場合は乗せて行ってくれる仲間がいるので、あまりサボることもない。その他の練習会場のこともあり、ジプシーの旅である。 そういう条件に加えて、今年は、義兄の死、従兄弟の死、コロナ感染、夏の原因不明の激やせ、突発性難聴、家庭の事情としての「墓じまい」、友人との「ちょい旅」など練習日の日曜日も多忙なことが多く、れんしゅうには2/3も行っていないような状況であった。鹿児島に帰って40数年、昔は年度末に欠席の少なかった団員として名前を呼ばれるくらいだったが、いまやその面影もない。もっとも年齢の「ことを考えれば無理もないかなと自分を慰めたり納得したりである。 練習会場に到着すると、私のパート・トップテノールは10人以上の参加でまあまあだったが。その他の3パートの出席はあまりよくなかった。 最初に指揮者N氏のストレッチ指導と発声練習に始まり、次の指揮者S氏の登場で「今日は練習納めなので、愛唱曲集1と2から選曲してやりましょう」ということだった。曲は「北辰斜め」(鹿児島大学の前身 第七高等学校造士館の寮歌)に始まり、日本の歌・世界の歌を20曲くらい歌った。私は今年サボった付けと年齢からくるのか、歌の音の高いところになると声が枯れ枯れになり、かすれて仕方がなかった。しかし、歌い納めとしては十分に満足できるものだった。 この日は午後6時から市内のデパート山形屋の食堂で今年の忘年会が開催されたが、私は事情があってそれには参加しなかった。来年は1月5日(日)が歌い初めである。この日は私の誕生日で10年くらい前から鹿児島五社(上町五社)詣りをしているが、来年は歌い初めと重なったので、五社詣りは日にちをずらそうと思っている。 ご覧の通りブログは空白の日が多く、「ちょい旅」の①も完全に書ききれていない。その後「ちょい旅」②もKくんと行ったがこれには全く手を付けていない有様だ。KくんのYouTubeでは②もどんどん公開されいるので興味のある方は検索してみてください。

2024.12.23

コメント(19)

-

墓じまいの日がやってきた

我が家の墓地は上の写真にあるこの場所が私の知る限りでは2ヶ所目である。私が物心ついた頃の墓はここから1kmくらい離れた北側にあった。もっとも同じ山には違いない場所だが、以前は比較的一般道路に近い場所だったが、納骨堂の写真のあるここは海抜では100mを超す山の上に位置する。ここに引っ越す前は納骨堂ではなく、個別の墓標があった。そこからここに引っ越したのは私が鹿児島を離れて転勤族として他所で暮らしていた時だった。そこが区画整理になり、そこも山の中腹まで広がる大きな墓地だったがここに引っ越すことになったのだ。蛇足ながらいまそこは一般の住宅の他、マンションがやまの中腹まで林立している。そのため私の母と両親(私の父の弟夫婦)がその墓に一緒に入っていた私の従兄弟と話し合って、全てを取り仕切ってくれたのだった。そして納骨堂にして先祖代々のお骨をまとめてここに納めたのだ。今回ここを墓じまいしたのは、2年前に亡くなった妻を納骨するために新しくお寺さんに納骨堂を買ってそこに妻を先に納骨していたのだが、そこに今回墓じまいをして、先祖も再火葬して納骨しよということにしたのだ。しかし、母と話し合った従兄弟も昨年亡くなってしまったので、その息子と今回話し合いを持ったところ相手も引き取って別にしようと思っていたらしく、話し合いは計画どおりに順調に進み後顧の憂いなく遂行できた。 下の写真は私の祖父の墓石を引っ越し後もそのまま使って表書きを「〇〇家之墓」としたようで、横に生年月日と没年が残されている。以前から知っていたことではあったが、今回改めて見てみると、生年月日と亡くなった日が同じ2月28日である。つまり、誕生日に亡くなっているのだ。それともう一つ興味を持ったのは、生年が明治4年(1871)という廃藩置県の年であることだ。明治維新の年から4年目に生まれたということで、そのような時代に生を受けた祖父がわずか私の二代前だったのかと思うと感慨深い。祖父が満6歳の明治10年(1877)に日本最後の内戦と言われる「西南戦争」が起こっている。2月に始まった西南戦争は9月24日の西郷隆盛の自刃を以って終結するのだが、わずか6歳、現代であれば小学校一年生に当たる祖父の周辺はどのようなものであったろう。祖母は私が小学5年生の時に亡くなったので、曾祖父や祖父から西南戦争の時の様子や庶民の生活などのことを聞いていたかもわからないので、聞いておけば良かったと思うが、後の祭りである。 墓地内には前の墓地から移したお地蔵さんも置かれていたが、これも今回の墓じまいでお願いした石材店において整理されてしまうのだろう。「長い間見守っていただいてありがとうございました。」と祈って墓地を後にした。

2024.11.19

コメント(20)

-

楠声会合唱団が霧島市立高千穂小学校で歌う

11月13日(水)私たち楠声会合唱団は朝10時30分、貸切バスに乗って霧島市に向かった。10日の長島町の総合文化祭に行った日は雨だったが、今回はいい天気に恵まれて高速道路を一路鹿児島空港のある溝辺まで走り、インターで降りて霧島に向けて進んだ。途中牧園町の町並みを抜けて、未だ紅葉に程遠い木々を眺めながら霧島温泉郷に入った。温泉郷の真ん中あたりにある高千穂小学校に到着、先生方の出迎えを受けて控室に入った。 学校全体の佇まいも素晴らしいが、控室は目を見張るような美しさである。特に天井の素晴らしさに目を奪われた。ここで小休止の後、仕出し屋の幕の内弁当を食べた。おじさんたちも嬉しそうに頬張った。 弁当を食べていると、もう一つパックに入ったモノが配られた。今回のコンサートのために尽力してくれた地元出身の団員でかって牧園町教育長を務めたTさんが関係する「牧園町特産品協会」からの心尽くしのプレゼントである。鹿児島で「がね」と呼んでいるが、サツマイモ入りかき揚げのことである。揚げた姿が「かに(鹿児島弁でがね)」に似ていることからこのように呼ばれている。地域や作る人によって材料や味も異なるが、共通点は「さつまいもを粉類を使い油で揚げたもの」ということである。昔から、正月料理に加えられるとともに焼酎の肴やお茶請けまた子供のおやつとして親しまれているが、クマタツおじいさんも大好きな食べ物の一つである。 学校行事の一環「芸術鑑賞授業」としての今回のプログラムは次のようなものだった。1,「高千穂小学校校歌」生徒たちと私たちと斉唱2,「輝く黎明」 楠声会合唱団団歌3,「ゆりかごの歌」4,「紅葉」と「冬景色」5,「箱根八里」 男声合唱の仕組みの説明 団員司会者と指揮者の下で「夕やけ小やけ」をパートごとに歌ったり全体で歌ったりして子供たちに仕組みを理解してもらった。 6,君をのせて7,旅立ちの日に8,群青 終わって実行委員長から「霧島神宮」に参拝して帰るとの話があり、バスは神宮に向かった。 この階段は、昔々 小学校の6年生の修学旅行で霧島神宮に参拝した時、階段にズラッと並んで記念撮影をした場所であり、その後、「大浪の池」に登るために全員杖を持って写っている。 私も車の免許がある頃は、ほぼ毎年、初詣に来ていたが、80歳で免許返上してからはそれも叶わずブログで振り返ってみると2021年12月に娘一家と参拝したとの記録があるので、ちょうど3年ぶりの参拝だった。

2024.11.14

コメント(12)

-

鹿児島県長島町文化祭で楠声会合唱団(なんせいかい)が歌う

11月10日(日)あいにくの雨の中、予定が決まってから団員皆が楽しみにしていた「長島町総合文化祭」の開催される長島町文化ホールに向かった。縁あって、今年の文化祭に特別ベストとして招待を受けたのである。朝8時20分集合、8時30分発で鹿児島中央駅西口から貸切バスに40数名乗り込んで出発し、途中「道の駅・阿久根」でトイレ休憩、予定より早くホールに到着した。現地に直接自家用車で来た団員とも合流し、主催者のご配慮でバザーで販売中のうどんとご飯の接待で昼食を済ませて、練習に入った。午後から2番目の出番であったが、40分の予定が終わって時計を見ると15分オーバーの55分経過していた。進行上でご迷惑をおかけしたのかもしれない。 演奏曲目は次の通りで、今回は誰でも知っている歌がほとんどであった。団歌・輝く黎明 ゆりかごの歌 砂山 諏訪指揮者かあさんの歌 見上げてごらん夜の星を 言葉は 田中指揮者我が人生に悔いなし 群青 諏訪指揮者 楠声会のピアニスト 落口詩織ふるさとのうた(長島町民歌) 「コールうずしお」さんと合同合唱 指揮富永指揮者 私たちの予定では、演奏会の後、時間のよゆうもあるので「針尾公園」に行って天下の絶景を眺める予定だったのだが、雨のため止むを得ず針尾公園行き中止となった。ただ、雨の中だったが、島内の「だんだん市場」に寄り道をして皆思い思いに海産物のお土産など買い求めた。下の写真は行くことの叶わなかった「針尾公園」。この写真は今年3月1日、阪急交通社のバスツアーに高校の同期生8名で長島を訪れた時、写したもので、3月11日のブログに詳細を書いた。 ところで、明後日3月13日(水)は霧島市立高千穂小学校のスクールコンサートに出演予定である。

2024.11.11

コメント(10)

-

佐賀県から大分県日田市へ 豆田町を訪ねる

9月30日、ちょい旅に出たkくんと私は鳥栖で息子の車に乗せてもらって、午前中に佐賀県の祐徳稲荷神社と肥前浜宿、午後は吉野ヶ里遺跡公園を見学した。その後その日のうちに大分県の日田市に入るべく息子に久留米駅まで送ってもらって、久大本線に乗車した。乗って見てびっくり! 久留米発~日田止まりのローカル列車で途中から高校生なども乗り込んできて立錐の余地もないほどの込みようだった。日田駅からはタクシーでその日の宿・「日田天領水の宿」に向かった。上の写真はホテルの入口にあった「小鹿田焼」(おんたやき)。比較的ここに近い「小石原焼」と共に九州では陶器の産地として有名であるが、クマタツにとっては小鹿田焼」の産地は未踏の地である。小石原には数回行ったことがある。 日田の豆田町は「上町通り」(うわまちとおり)と「御幸通り」(みゆきとおり)の二つの通りが有名である。先に訪ねたのは「上町通り」。昔を偲ばせる建物が続く。 今回、Kくんが事前予約までしてくれて訪ねたのが「日本丸館」。国登録有形文化財である。木造四層三階建ての資料館に万能薬「日本丸」。昔の家や家財道具等を展示。三階の天望楼からは市内が見渡せた。 三階からの眺望 他にも見たいもの、見どころはたくさんあり、予定では城跡などピックアップして訪れる予定を暑さによる疲労のため端折った。今となると残念! この老舗の羊羹屋さん始め甘党の私を引き付けるお店やさんも全てスルーした。ただ、暑さしのぎに喫茶店に入りコーヒーをので小休止したり、もう一軒の喫茶店では生まれて初めての「タピオカミルクティー」の抹茶入りを飲んだりした。いつも写す写真も撮り忘れる有様だった。この後は大分市に入ります。

2024.11.06

コメント(12)

-

佐賀県の吉野ヶ里遺跡(公園)を訪ねる

吉野ヶ里遺跡は、佐賀県神埼市神埼郡吉野ヶ里町にまたがる丘陵地帯にあり、他にも北の背振山地沿いには多くの遺跡が存在しているという。私は、ここを40年くらい前に職場の旅行で訪れたことがあったが、この歴史センター入口(東口)に到着した時に、近代的なデザインに先ず驚いた。何という変貌ぶりだろう。 入場する時に手にした「吉野ヶ里歴史公園」というパンフレットには次のよう書いてある。「弥生時代は約700年間も続く長い時代です。吉野ケ里遺跡は、この長い弥生時代の全ての時期の遺構・遺物が発見された学術的価値の高い遺跡です。集落が最盛期を迎える、弥生時代後期後半(紀元前3世紀頃)を復元整備対象時期として、これまでの発掘調査結果をもとに復元整備を行っています」とのことで時代もわかりやすい。 弥生時代前期(紀元前5~前2世紀)吉野ヶ里丘陵一帯に分散的に「ムラ」が誕生する。やがて南側の一画には環壕を持った集落が出現し、出現し「ムラ」から「クニ」の中心集落へと発展する兆しがみえる。 弥生時代中期(紀元前2~紀元1世紀)丘陵の南側を一周する大きな外環壕が掘られる。首長を葬る「墳丘墓」や、たくさんの「甕棺墓列」もみられる。集落の発展とともに、その防御も厳重になってきていることから争いが激しくなってきたことがうかがわれる。 弥生時代後期(期限~3世紀)国内最大級の環壕集落へと発展し、大規模なV字形の外環壕によって囲まれ、さらに特別な空間である2つの内郭(北内郭・南内郭)をもつようになる。これらの内郭には、祭殿や物見櫓などの大型の建物が登場し、吉野ヶ里の最盛期にあたる。ここ吉野ケ里遺跡はまさにこの時代を再現している。 大きな甕棺が並ぶ 物見櫓 下の2枚の写真は物見櫓からの眺望 物見櫓の上にはガイドさんが待機しており、説明をしていただいた。

2024.10.19

コメント(14)

-

佐賀県 肥前浜宿・酒蔵通りを歩く

祐徳稲荷神社を出た私たちの乗った車は、ナビに従って肥前浜宿に向かう。同じ鹿島市内にあって15分くらいで駐車場に到着した。車から降りて浜宿に向かうと、国登録有形文化財というだけあって、昔にタイムスリップしてしまう光景が目の前に現れた。 浜宿通りに入ってすぐの左側に、継場(つぎば)という案内板のある旧家を見つけた。 観光案内所も兼ねたような家で、私たちと同年配くらいの女性のご老人が出て見えて、「家に上がって、家の中もどうぞご覧ください」との嬉しい言葉をかけていただいた。私たちも大喜びで家の中を見学させていただいた。 この部屋の天井は「船底天井」というそうだ。 この部屋の天井は「吊り天井」 「酒蔵通り」とも呼ばれるだけあって現在も操業中の酒蔵が多い。 郵便局跡 以上、ここに書いた肥前浜宿・酒蔵通りは江戸時代から昭和時代にかけて酒や醤油などの醸造業を中心に発展した地域だという。現在は「富久千代酒造」・「光武酒造場」、「峰松酒造場」(肥前屋)という3つの酒蔵(2酒造会社)が製造をを続けている。お酒の無料試飲や購入、酒蔵スイーツ、酒蔵見学などが人気で国内外から観光客が訪れている。また写真で見るように昔からの白壁の建物が美しく、写真撮影のスポットとしても知られている。春には「酒蔵ツーリズム」(肥前浜宿花と酒まつり)というイベントが開催され全国から8万人以上の来場者が訪れる。肥前浜宿の酒蔵通りは、すぐ近くの「肥前浜宿・茅葺の町並み」と共に歴史的に価値のある地域として国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されている。 この項の参考資料ー佐賀県鹿島市公式観光サイトから 上記の説明にあった「肥前浜宿・茅葺の町並み」は今回勉強不足で事前に知ることができていない。そこでネットから下の写真を拝借した。ここには旧乗田家住宅(江戸時代後期の武家屋敷)など茅葺の町並みが見れるそうだ。次回、機会があれば又、酒蔵通りとは違う雰囲気を味わうために訪ねたいものだ。

2024.10.12

コメント(16)

-

友と二人 佐賀・大分の旅へ 先ずは佐賀県祐徳稲荷神社を訪ねる

9月28日(土) Kくんと鹿児島中央駅で待ち合わせて7時42発の新幹線「さくら544」に乗り佐賀県新鳥栖駅に9時8分に着いた。わずか1時間26分で鳥栖まで行ってしまう新幹線は有難い。そこに現在鳥栖に単身赴任中の息子に来てもらっていた。この日「祐徳稲荷神社」と「肥前浜宿」(ひぜんはましゅく)、「吉野ヶ里遺跡」に車で連れていってもらうようにしていたからだ。 祐徳稲荷神社への参詣は2018年以来、6年ぶり2度目である。一回目のことは、当ブログの2018年5月3日に「福岡の結婚式を終わって佐賀県へ 祐徳稲荷の巻」に書いている。下の写真はその時の一枚である。 祐徳稲荷神社は佐賀県鹿島市にあり、伏見稲荷、笠間稲荷と並ぶ日本三大稲荷の一つである。商売繫盛、家運繁栄、交通安全、縁結びなどのご利益ありと信仰されており、年間300万人の参拝者がある。 創建は貞享4(1687)年。鹿島藩主鍋島直朝(なおとも)の夫人・花山院萬子姫が京都から輿入れする際、京都御所内の花山院邸に鎮座する稲荷大神から分霊されたものである。 木々の緑に映える建物の緑鮮やかな朱色が印象的で、神殿、拝殿、楼門など主要な建物は総漆塗りであり、「鎮西日光」とも呼ばれている。 「楼門」前では赤ちゃんの「お宮参り」のめでたいシーンを見ることもできた。 2018年に行ったときにはなかったガラスの光る建物が建てられていた。何かと思ったら有料のエレベーターだった。ここをエレベーターで昇っても奥の院までは、まだ相当の距離がある。こういうのも老大国の一つの光景か? 楼門を真正面から見る 緑に映える朱色の建物は、九州ではここが一番だろうと感じさせる光景である。

2024.10.04

コメント(14)

-

台風で破壊された板囲いの補修なりホッと一息。

8月29日に鳴り物入りで鹿児島地方を通過、迷走しながら日本中を騒がせて駆け抜けた台風の被害が我が家にもあった。我が雑草園と家を囲んだのは、家を建てた当時、板塀ではなく全て「かいづかいぶき」だった。ただ、娘のところの二人の孫たちが幼い頃、婿の勤務地が地方や奄美大島だったりしたので、夏休みを中心に休みを過ごすのは、ジジ・ババの住む我が家だった。そこで我が家では少し大きめのベランダをつくることにした。その時、今板塀にしてある部分のかいづかいぶきを抜いて、現在よりも高い板塀にしたのだった。夏はビニールのプールを作り、寒い冬はゴザを敷いて日向ぼっこをし、たまにはバーベキューパーティーをしたりして楽しんだものだ。しかし、所詮は木造のベランダである。孫たちが大きくなるにつれて使う機会も減ってきた頃、老朽化してきたので、これらを取っ払って、また雑草園に戻してしまった。そして、かいづかいぶきも板塀もなくなったこのコーナーだけがポンと空いてしまったのだ。そこで二男がうまく工作して作ってくれたのが今回台風で半分破壊されてしまったのだった。今回の台風被害から約2週間、我が家の前のゴミステーションに毎日ゴミ捨てにみえる近所の方々の目にはどう映ったかわからないが、朝から洗濯物を干す私の様子が見える状態だったので、見て見ぬふりをする人が大部分だった。ただ親しい人は声をかけてくれたりした。そして、この3連休の中日の昨日、二男が材料購入に行って、半日がかりで見事に補修してくれた。たまたま買い物に行く車の中から見かけたという、いつも親しくしているIさんから「ご苦労さん」ということでビールの差し入れをいただき、息子は大喜びだった。Iさん、ありがとうございました。 話は変わって、先日の南日本新聞に今年も「彼岸花」が咲いたというニュースが掲載された。それを見て、「毎年咲いてくれる我が家の彼岸花は今年はどうだ?!」 ということですぐに雑草園を見た。一輪だが、おお 咲いている。急いで出てみるともう一輪咲いている。周りを見渡すと、あと2輪つぼみがある。今年までは何とか季節を忘れずに咲いてくれたようだ。 そして、雑草園を見渡すと、先日「蕗さん」に教えていただいた花の名前「カリナタ」がまた咲いている。カリナタは、間を置きながらこれで3回目の開花である。彼岸花もカリナタも私を慰めてくれる嬉しい花だ。 風勝

2024.09.16

コメント(12)

-

1ヶ月ぶりにコーラスの練習へ

(台風一過、我が家に咲いた花々の写真4枚) 8月もアッという間に終わってしまった。その8月のブログはお盆明けの16日に一回書いただけで終わってしまった。ほとんど雨が降らず、晴天で高温の続いた8月だったが、月末になって前宣伝で大きな台風が進路を変えて南九州方面に来襲するということで、慌てふためいた8月でもあった。県内でも最大で20万戸を超す家庭での停電が発生し、所によっては2,3日の停電を余儀なくされたようだ。我が家は29日の明ける前の深夜に10数分の停電で済んだ。 それより前、7月中旬に私の左耳が塞がったような感じで突然聞こえなくなってしまった。そういう状態のまま日曜日には定例のコーラスの練習にも出かけた。ところが家では会話にも大した不都合はないと思っていたのが大きな間違いで、コーラスで大きな声を出すと頭の中でガンガン響き渡って歌うどころでなかった。その後も2日くらい様子をみたが、元に戻らないし、不快に感じたので、耳鼻咽喉科を訪ねた。生まれて初めて「聴音検査」なるモノを受けて病名がついた。「突発性難聴」という。ビタミン剤などを主力とする薬を1週間分調剤してもらって真面目に服用し、一週間後に再び病院へ。再度聴音検査があり、グラフを見せられたが、だいぶ良くなっていた。そこで再び同じ薬を今度は2週間分調剤され続けて服用した。すると、いくらか違和感はあるもののほぼ日常生活には影響はなくなった。 9月1日(日)この日は日置市公民館での練習日だったので、いつも車に同乗させてもらう仲間にも連絡して1ヶ月ぶりに練習に参加した。案ずるより生むは安し? 普通通りとは言わないまでも、まあまあ歌うことができた。現在は東京楠声会が東京で10月20日に開催する演奏会に向けて鹿児島からも助っ人で行くので、その曲を中心に練習している。私も年齢からして東京の演奏会に行くのは最後かもと思って、意気込んでいたが前記のようなような事情で今回も参加は取りやめた。しかし、これから秋に向けて、地元鹿児島でも地元の文化祭や小学校でスクールコンサートなど3つの演奏機会があるので大いに楽しんで歌いたいものだ。

2024.09.05

コメント(14)

-

送り火を焚いて今年のお盆もあっという間に終わってしまった

お盆に先祖の霊を迎える「迎え火」と「送り火」には宗派や地方によって様々なようだが、我が家は私が物心ついた頃から一回も欠かしたことのないやり方を守ってきた。 今年のお盆も二男と二人で13日の夜早くに迎え火を焚いて、15日は迎え火より遅い時間に送り火を焚いて先祖を見送った。孫たちが小さかった頃は、毎週土曜日には泊まりに来ていて、特にお盆や正月はしばらくの間、泊まり込んでいたので、私たちがするそういう行事が大好きで大騒ぎしながら賑やかにやっていたものだ。二男と二人でやる昨今のことだが、もう返らない昔が懐かしい。 それより前、13日の午前中には、先祖の眠る墓参りと、妻が眠るお寺さんの納骨堂に二男の運転する車でお詣りをしてきた。昨年手に入れたお寺さんの納骨堂には現在、妻が一人眠っているが、先祖の眠る昔からの墓地は、この秋にも墓じまいをして、お寺さんの納骨堂に移すように手配済みである。 14日は、恒例の家族だけの集まりを我が家の仏壇の前で行い、今年は8人が集まった。娘のところの長男(孫)は東京にいるのだが、お盆の前の8月7日に帰ってきて12日には、もう上京して行った。長男(私の息子)の長男(孫)は沖縄の大学にいるのだが、今年も母方の実家がある与論島に行ったのか帰ってこなかった。 この日は娘と長男の嫁が手分けして料理を作って持ち寄り、我が家に来てから手を加えたりして、大賑わいの昼ごはんとなった。おかげで日持ちのする料理は昨日15日も、今日16日まで私たちが御馳走になっている。妻が亡くなってからの盆・正月はこの形でやってきたのだが、娘が言うには「この形はお父さんが生きている間は続ける」とのことなので有難く甘えることにしようと思う。

2024.08.16

コメント(14)

-

暑い中で樹木の剪定の真似事

(我が家は東南の角地にある。上の写真は東側で手前には玄関がある) 2022年の冬に市のシルバー人材センターにお願いして人を派遣してもらい壁代わりに植えている「カイズカイブキ」や庭(雑草園)にある2本の大きな木など3人がかりできれいにしてもらってから1年半が経った。これまでは2年か3年毎にそれらをやっていたのだが、今年の雨の多さや、その後の猛暑のせいなのかいつもに増して「かいづかいぶき」の下部に生えている文字通りの雑草や雑木が繁茂して我が家の前にある「ゴミステーション」にゴミ捨てにくる人たちの邪魔になりそうな気配になってきた。そこで今年は早めに剪定してもらおうかと電話をして見積もりに来てもらった。その方は、いつも来ていただいた人ではなく、初対面だったが、見回るうちにこ前回の書類を見ながら「前回は3人で一日仕事になっている。今回は最低二人での仕事になるが、いつもの相棒が入院してしまったり、その他の人も身体が空いていない。暑さもあるし秋口に伸ばしたいがどうでしょう」とのこと。私もそれに賛成して、とりあえず秋までまつことになった。 そこで考えたのが、カイズカイブキの下からのぞいているツツジやその他の雑草類を自力でやっつけようということだった。7月24日(月)二男が勤務に出た後の7時30分くらいから1時間少しの時間で東南の角地に位置する我が家の二面の下草を刈り取った。 (下の写真は南側で、ゴミステーションが画面の左側にある) ここからは余談になるが、これらの写真を写していつものようにパソコンに取り込もうとすると、どういうわけか「ファイルシステムのエラーです」と表示され何回試してうまくいかない。それから昨日25日まで4日間ウェブ検索を繰り返し調べて、やっと再び取り込むことができた。パソコンだけではなくメカに弱い元々不器用な私にしては画期的なことである。(ここでも自画自賛!)しかし、再度同じようなことが起こればまた何日もかかるだろう。

2024.07.26

コメント(9)

-

真夏の一日も、いつもの流れで過ぎていく

昨日19日も午前6時起床。このところ午後8時30分には寝るようにしているので目覚めは午前4時だったりするが、まだ早すぎるのでもうひと眠りしようとなる。しかしもう睡眠が足りているのかその時間からは眠ることは出来ない日もあり、そういう時は2階に寝る二男に気兼ねすることもないので、一人起き出してスマホを見たり、パソコンを起動させたりで6時までの時間を潰している。ただ年齢の事も考えて出来るだけ5時までは寝床を離れないように努めてはいるところである。 この日は以前から決まっているいわゆる「きょういく」「きょうよう」はなかった。まあ大体毎日がそうなのだが、水曜日と土曜日はグラウンドゴルフがあり、日曜日はコーラスの練習がある。ただ毎日の「簡単な炊事」や「あとかたずけ」や「洗い物」、決まった曜日の「分類したゴミ出し」一日置きの「洗濯」と金曜日にする「電気掃除機」がけなどそこそこ気の抜けない毎日ではある。こうしてみると毎日主夫としての仕事もあるので、ボケている暇はない。最近はこのようなことが気にならなくなり、身についてきた。一歩前進?! そのようなことからグラウンドゴルフのある妻の月命日の20日土曜日を避けて一日早く妻の墓参りを今月は19日にすることにした。10時5分のバスに乗るべく歩いて1分くらいのバスの始発場所に向かった。鹿児島県は現在九州一のコロナ流行地となったとの報道もあり、年配者の多いバス利用者は皆さんマスク着用である。私自身も散歩や買い物に行くのにもマスクを外したことはないが、街では若い人を中心に素顔をさらした人が多くなっている。 バスに揺られること20分くらいで妻の納骨堂のあるお寺さんのすぐ近くのバス停で降りる。そこから歩くこと3分くらいでお寺さんに到着する。この日は本堂に人影はなく、一人静かにお参りする。その後2階の納骨堂にお参りし線香を焚き静かに手を合わせる。 そこから鹿児島中央駅へは歩いて5分くらいの距離である。買い物もあったので鹿児島中央駅方面に向かう。昔朝市があったころから行っていた場所に今でも賑わう一角がある。そこでいつも買っているものをいくつかいつものように買う。そして駅のアミュプラザへ。ここには自宅の近くにもあるスーパーがあって、毎朝食べる決まった食パンがあるのでそれを買いに寄り、ついでに総菜を2,3品買う。これで今晩はご飯を炊くだけでいいので助かる。自炊の為の食材と出来合いの総菜を買うのと組み合わせながら一応栄養にも気を使っているつもりでもある。外食は昔よりむしろ少なくなった。昨日の帰りも11時22分のバスに乗り昼には帰宅して、いろいろ組み合わせて一人昼食を摂った。この日も帰ってスマホの万歩計では4000歩近く歩いていた。 めでたし! めでたし!こういう動きの真夏の一日だった。

2024.07.20

コメント(16)

-

思ってもいなかった鹿子百合と朝顔の競演。

今年も我が雑草園にいつの間にか鹿子百合が咲いているのを発見。最近ますます雑草園化した我が庭を思い立ったように草取りをするのだが、単なる雑草といわくありげな植物とはこの私でもいくらか解る。そのためいわくありげな植物はそのまま残して雑草らしきものだけを征伐するので、その成果が出てこのような美しい鹿子百合を今年も見ることができた。 それに加えてもう一つ嬉しいことがあった。昨年初めて植えたアサガオだったが、今年は時期を逸して植えていなかった。ところが昨年の落とし種から芽を出したと思われるアサガオの花が見事に咲いてくれた。喜んだ私は昨年花が咲いた場所に他には育った新しい芽はないかとそれこそ目を皿のようにして見て回った。あった! あった!しかし、育ちが悪く今のところこの写真の2輪以降は他で花を見ることは出来ていない。 今年の鹿子百合はいつにも増して数が多い。下の写真のような花がもう一ヶ所あり、そちらも綺麗だ。

2024.07.19

コメント(4)

-

本〇どん さようなら! そしてありがとうございました。

あの吹上浜の夕日の向こう側に消えってしまったのか。6月15日、LINEにKくんから入ってきた文面に驚いた。なんと闘病中だった「本〇どん」が13日に亡くなったとの知らせだった。昨年末から病状が思わしくなく入退院を繰り返されてはいたものの、病床からいつもと変わらぬ几帳面な文章を送ってくれていた本〇どん。最後となったLINEは、6月8日(土)の早朝だった。しかしこのLINEは他の人に送ったつもりだったようで数時間後に本人から「ごめんなさい!! 宛先を間違えています!」という断りの送信が届いた。それと別なLINEにも次のような文章が届いた。同じ日の前の間違いLINEより早い時間の夜中の2時26分となっている。「〇〇どん! ありがとう 最近の舎友のO氏やM氏に近づいています。今後については、もうすぐ自分では、諸々の方々の所に楽しくも波乱万丈を乗り越えて来たとの自負をもって、堂々と参上します。その想いで一杯です」 これが私たち仲間が見た本〇どんの最後のLINEになってしまった。この○○どんは高校が私たちと同期であり、本〇どんとO氏やM氏と一緒に東京で学生時代を同じ寮で過ごした舎友のことである。当時このLINEを読んだときは、それまでの本〇どんの少なくともLINE上で見る限りはそれほど深刻な状態とは思いもせず軽く見ていたが、今読み返してみるとご本人は覚悟を決めていたのかなと思われてならない。 私と「本〇どん」との出会いは、私が2011年の秋頃からそれまで好きだったが時間もなく調べることもなかった鹿児島の歴史を退職もして時間も出来たので史跡めぐりも始めたことがキッカケである。そして4年間特に島津家や西郷隆盛のことを中心に本を読んだり、史跡を訪ねたり、講演会に行ったりして、ブログの記事にも薩摩の歴史のことが多くなっていった。振り返って自分の手帳を見ると2015年11月に本〇どん在住の日置市吹上町永吉にある歴代永吉島津家の墓地である「天昌寺跡」を訪ねている。その時、墓地の一角にビニールの袋に入ったものが置かれているのが目についた。外から見るとマジックで何か書いてある。よくよく見ると「この天昌寺跡墓地を見学の皆さんへ」とあり「電話をくだされば駆けつけて説明を致します」というような趣旨の事が書いてあり電話番号も書いてある。当時の私はパソコンは持っていても、小さな文字でやり取りする携帯電話は苦手で持っていなかった。その後、家に帰って電話をして、メールアドレスなども交換しメールでのやり取りが始まった。そして本〇どんのブログ「中期高齢者である田舎人のタワゴト」も知ることになる。お互いのブログへのコメントも書き込むようになって、交流は深まっていった。そのやり取りの中で、2016年の南日本新聞の元旦の紙面に永吉島津家二代目・豊久の記事が掲載されるということを知る。そしていよいよ2016年の正月はきた。なんと新聞の第5部に二面ぶち抜きで「最強イケメン島津豊久」というタイトルの記事があり永吉島津家の二代目豊久(島津四兄弟の義久、義弘、歳久の末弟家久の子)のことで埋め尽くされている。このように島津家に連なる一分家の豊久がこれほど大々的に取り上げられられたのにはわけがあった。曰く「戦国時代の薩摩の武将・島津豊久が脚光を浴びています。関ケ原の合戦で奮戦し、命と引き替えに叔父の義弘を守りましたが、知名度は高くありませんでした。最近、漫画やゲームで新たな命を吹き込まれ大暴れしています。豊久人気の秘密に迫ります」ということで地元の南日本新聞が大々的に取り上げたようだ。その記事の中で、この島津豊久が眠る「天昌寺跡墓地」を掃除をしたりして守る「永吉南郷会」の会長へのインタビュウー記事があるが、その会長が本〇どんである。(当時)この記事の詳細は当ブログの2016年1月4日に「最強イケメン島津豊久、お正月の紙面を飾る」に書いたので興味のある方はご覧ください。 (天昌寺墓地の一番奥にある島津豊久の墓碑) 2016年1月7日、いよいよ本〇どんと会うことになり、私は天昌寺跡墓地に向かった。駐車場で待っていると本〇どんが人なっつこい笑顔で車から降りて見えた。その2ヶ月くらい前からメールやお互いのブログのコメント欄への書き込みで大体のことはわかっていたので歴史好きの高齢者同士の初対面だったが何らこだわりもなく話をすることができた。天昌寺墓地跡を改めて案内していただいて益々興味は深まった。その後、「大辻石塔群」も是非見たもらいということで本〇どんの車のあとについて行った。なんとそこは広い畑の片隅に珍しい石塔群が並べられていた。島津忠良(日新公)に敗れるまでの300年間、日置南郷を支配していた桑波田氏一族の石塔をここに集めたものでここも永吉南郷会によって守られているとの話で感動した。ここの詳細は2016年1月9日の当ブログに詳しく書いた。 その後、本〇どんのお宅にお邪魔したのだが、大学から東京に行かれて就職し、定年後に鹿児島に帰ってこられてから先祖代々の地に建てられたという愛宕山を望む絶好の地にある広い広いお屋敷に驚いた。初めてだったのに厚かましくも上がり込んでいろいろな話が弾んだ。同じ年齢で高校は違ったが話をして見ると共通の友人・知人の名前が次々に出てきたのもある意味鹿児島の狭さだろうか。そのこともあって一層親しさも湧いた。 長くなったがこれが「本〇どん」との出会いであった。それから数えて8年半、私の高校の同期生を巻き込んでの楽しくも意義のある交流が続いたのだった。東京から帰ってきた同期の仲間とKくんなど一緒に訪問したのが二回目だったかな。ある時は、Kくんの関係する日中友好協会の関係者である中国人の留学生も一緒に本〇どんの屋敷を訪問し、梅やビワの収穫をし、昼にはバーベキュー大会をしたこともあった。特に印象に残っているのは、2021日3月14日の事である。この日も私たち同期生数人は「本〇どん」の案内で「黒川洞穴」「西郷隆盛御座石」「西郷殿屋敷跡」「天昌寺跡墓地」「梅天寺跡墓地」(永吉島津家初代・家久が眠る)「南郷城曲輪跡」「六地蔵塔」「小松帯刀の眠る梅林跡墓地」などを訪ねた後、夕陽の沈む吹上浜に行った。その時写したのが上の写真である。左がMくん右がKくん、波打ち際にいるのはNさんかな?この吹上浜の夕陽は忘れることができないものとなった。本〇どんの奥様がいくらか落ち着かれた頃にお参り方々吹上浜を訪ねようと仲間同士で話をしているところだ。 もう一つ大きな忘れることができない思い出がある。 (甑島のトンボロ)それは、本〇どん、Kくん、Mくんと私の四人で行った甑島2泊3日の旅である。当ブログに2021年11月5日から12月1日にわたって13回の旅行記を私も書いているが、当時も本〇どんは、持病の脊椎管狭窄症に苦しみながらも車の運転は達者で初日は探すことができなかったトンボロ(陸繫砂州)を再び探すために凸凹で坂の上り下りを本〇どんの運転で探し出すことができた。何事にも熱心な本〇どんは、旅の宿でも帰りのフェリーの中でもKくんからスマホのことをいろいろ習得しようと教えを受けておられた。この旅が本〇どんとご一緒した最初で最後の旅になってしまった。 本〇どんの永吉島津家を中心とする歴史の研究は本格的で県内各地の歴史講演会に呼ばれて講師を務めたり、また島津義弘や豊久などが戦った関ケ原の戦いや大分の戸次川の戦いの現地に出かけて当時の敵方の子孫と交流したり現地の慰霊をしたり、その実行力にも驚くほかない。 一方音楽にも造詣が深く、奥様共々音楽の都・ウイーンを何回も訪ねて♬に浸り、当地鹿児島国際大学のオペラの講座に数年間通ったり、若手の音楽家の育成に努めたりもされた。またヘラブナ釣りにも思い入れが深く、出水や地元の山奥の湖に出かけてはヘラブナと対話をされる一面もあった。そして、各地で出会った友人を大切にされて毎年の年賀状は数百枚に及んだという。筆まめで、歴史の講演の資料も全て手づくりで枚数も多くわかりやすく、また全国の友人に「近況報告」としてその時々の事を送っておられた。私にも付き合いが始まってから大型封筒に墨字の宛先・名前を書いて送ってきたものだ。いつも頭の下がる想いで感激しかなかった。 最後になったがT高校卒業の「本〇どん」は、上記のようなつながりから私たちG高校の卒業生でつくる「G高校八期会」の特別会員! あるいは賛助会員! 異色会員! として私たちの3つのlINEに入り、新風を吹き込んでいただいた。感謝。 本〇どんのご冥福をお祈りいたします。 合掌

2024.06.24

コメント(14)

-

父の日 親を想う子供たちに感謝

今日は父の日。妻亡き後の去年の父の日もそうだったが今年も忘れずに子供たちが訪ねてきて「父の日のプレゼント」をもらった。長男家族は、先週訪ねてきて素敵なポロシャツをプレゼントしてくれた。母の日にもそれぞれ訪ねてきて仏壇に線香をあげた後、素敵な飾りのついたお供え物をしてくれた。それが全く同じメーカーのデザイン違いと思われる可愛いもので、仏壇の左右にそれぞれ置いてある。妻が好きそうなものを子供たちはよくわかっているなと、一人で納得した。 そして父の日の前日の昨日、娘から電話があり、「今日の晩御飯はもう決めたの」と聞く。まだ午前中だったので、夜のご飯のことまでは考えていなかったので「まだ決めてないよ」と答えた。すると娘が「もうお父さんは着るものは山ほど持っているから、今年は山形屋デパートで開催中の東北の物産展の海鮮弁当にしようか」という。私は「それがいい! それがいい!」と答える。すると昼前には、娘が同居する二男の分までかかえてやってきた。滅多に口にすることのない東北の豪華な弁当を夜食べたがおいしさもボリュウムも満点。一緒の届けてくれたケーキはお腹いっぱいで今日の10時のおやつにした。二男からはもう一足欲しいと思っていたスニーカーのプレゼントだった。こうして今年の父の日も子供たちの嬉しい心遣いで最高の一日となった。感謝!! そして今日の夕方、ピンポーンと鳴るので玄関を開けると近所のグラウンド仲間のお一人が立っておられる。「田舎から送ってきたからどうぞ食べてください」との差し入れだった。男所帯では季節のものを食べようという気も回らず、まだ今年はスイカも食べていなかったので、晩御飯のあと美味しくいただいた。ほんとにい一日だったなあ。明日からまたがんばろう。

2024.06.16

コメント(13)

-

今年もノウゼンカズラが咲いてブログは、よいコラショ! と1500回を迎えた。

今年も私の大好きな花が知らないうちに咲いていた。そういつも梅雨時になると忘れていても咲くノウゼンカズラである。そしてブログは、やっと1500回の節目にたどり着いた。 振り返るとブログを書き始めたのは、2008年4月9日である。今からちょうど16年前のことだ。その日の表題は 「今日から始まり」 となっている。 「空はどんより。でも気を取り直し今日から始めよう」という書き出しだ。これは、それまでも何回かブログに挑戦しようと思いながらいろいろ気を巡らしながらなかなか始める勇気がなかたので、書きはじめるにあたってこのようなことを書いたのだろう。 書きはじめの頃のブログを読み直して見ると、写真もなし、日記風で当時現役は引退したものの関連の仕事で月に一回、九州の各地をまわっていたため3日~4日の出張があった。その出張の日を除いてほぼ毎日書いている。気真面目な頃もあったものだと自分でも感心する。娘のところの男の二人の孫が小学1年生と4年生であったことや、その娘一家と当時借りていた市民農園に行ったことなどを書いていたので懐かしさが込み上げてくる。その二人の孫も長男は東京で、二男は今年から鹿児島で社会人として働き始めた。たった16年の歳月がこのように人の境遇を変化させるものだと思うと感慨深い。 こうして振り返るとたった16年の間に私のブログのスタイルもいろいろな変化を遂げている。旅のこと、男声合唱のこと、グラウンドゴルフの事など自分のライフワークとなっていることも書いてきた。特にそれまでも好きだった「薩摩の歴史」にはまり島津家や西郷どんのこと、鹿児島の歴史遺産である石造物などを探求し始めたのは2011年9月頃からである。またそこから派生する日本の歴史や古代史、中国の歴史など諸々のことに興味を持ち始めたが、もう残された時間も少なくなった? 現在 気持ちだけででは前に進むことができず焦り気味の毎日である。 私の1500回のブログは毎日、しかも何千回も書き綴っておられる先達の皆さんには及ぶべくもないが、これからも少しづつでも書いてみたいと思う。

2024.06.10

コメント(8)

-

遠来の友を迎えて久々のM邸での語らい

5月20日(月)東京から久々の里帰りという高校同期のAさんを迎えていつものMくん宅で少人数の同期会が開かれた。同じ東京に住む娘さんと一緒に帰鹿し妹さんの家にしばらく滞在しているという。何回か同期の旅行でも参加していて、すっかりお馴染みの顔であるが、鹿児島在住の私たちとは久々の対面である。 今回はMくん宅での集まりの常連であるNさんは、手術を目の前にして欠席、高校は違うが同期の賛助会員である本〇どんは入院中ということもあり、少し寂しい集まりとなったが、新しく10年くらい前に帰ってきて指宿に居を構えたKSくんがこの会に初めて参加し、いつもと同じくらいの人数での集まりとなった。 春の日をさんさんと浴びたMくん宅の庭園はいつもと変わらぬ姿で私たちを迎えてくれた。季節ごとの花々が美しい。 奥まった場所にある「地神」「水神」にも挨拶してから玄関を入った。 話題は次々に展開したが、昨年の東京旅行の話題や1月にここMくん宅で同じように歓迎した東京から帰ってきた同期生同士の夫婦・MD夫妻の話など話題は尽きず12時から午後4時まで4時間も続いた。しかし、この歳になると体調のことで一番盛り上がるのは仕方のないことか。 今回もMくんご夫妻には大変お世話になった。特に「冷そうめん」用の回る機械を2台も用意してもらって、そうめんもわざわざ「島原そうめん」を用意してもらっていて冷たいそうめんに舌鼓を打つことができた。感謝の他ない。今回、可愛いワンちゃんが3匹新規加入で鎮座していた。

2024.05.26

コメント(14)

-

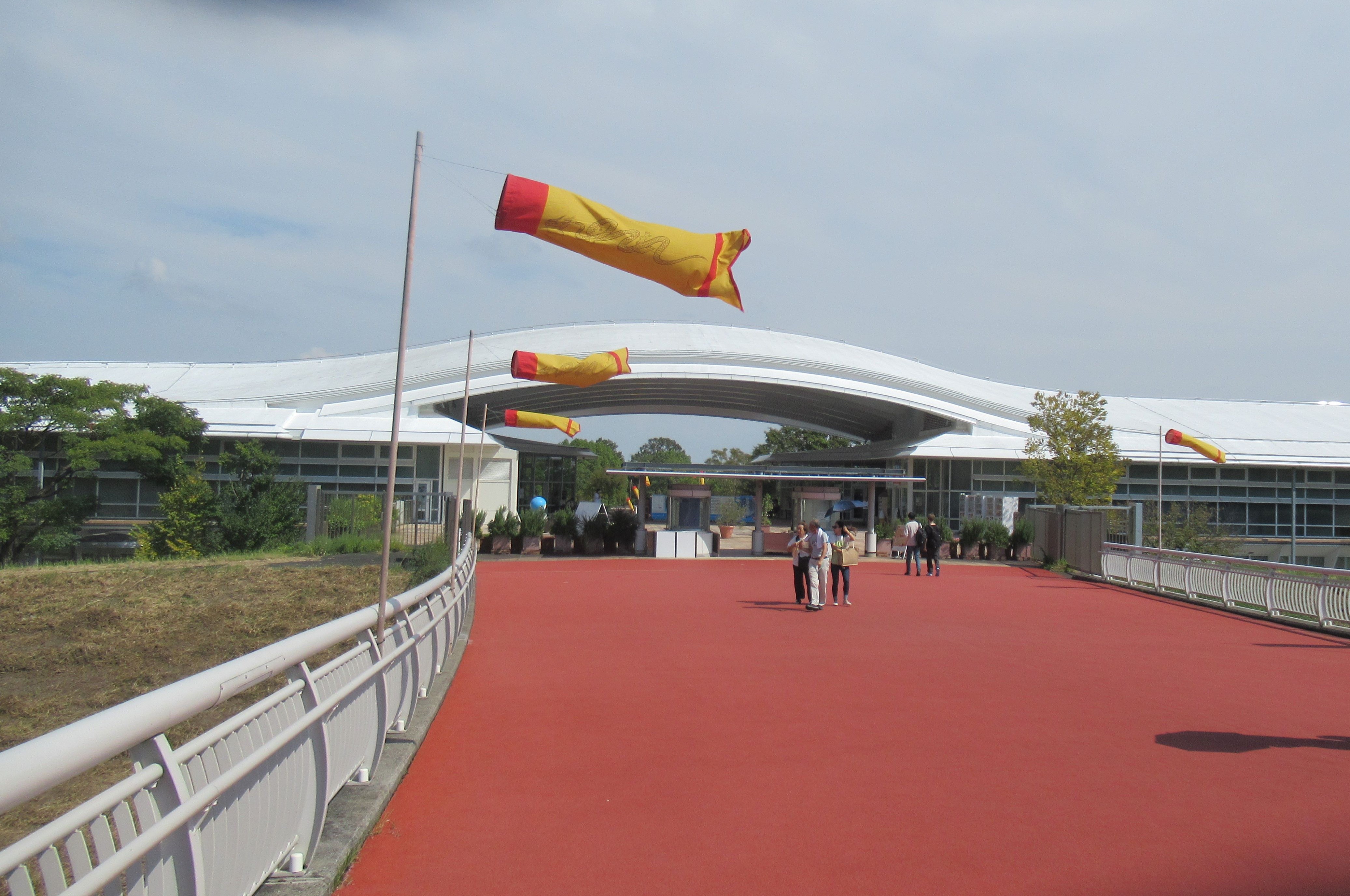

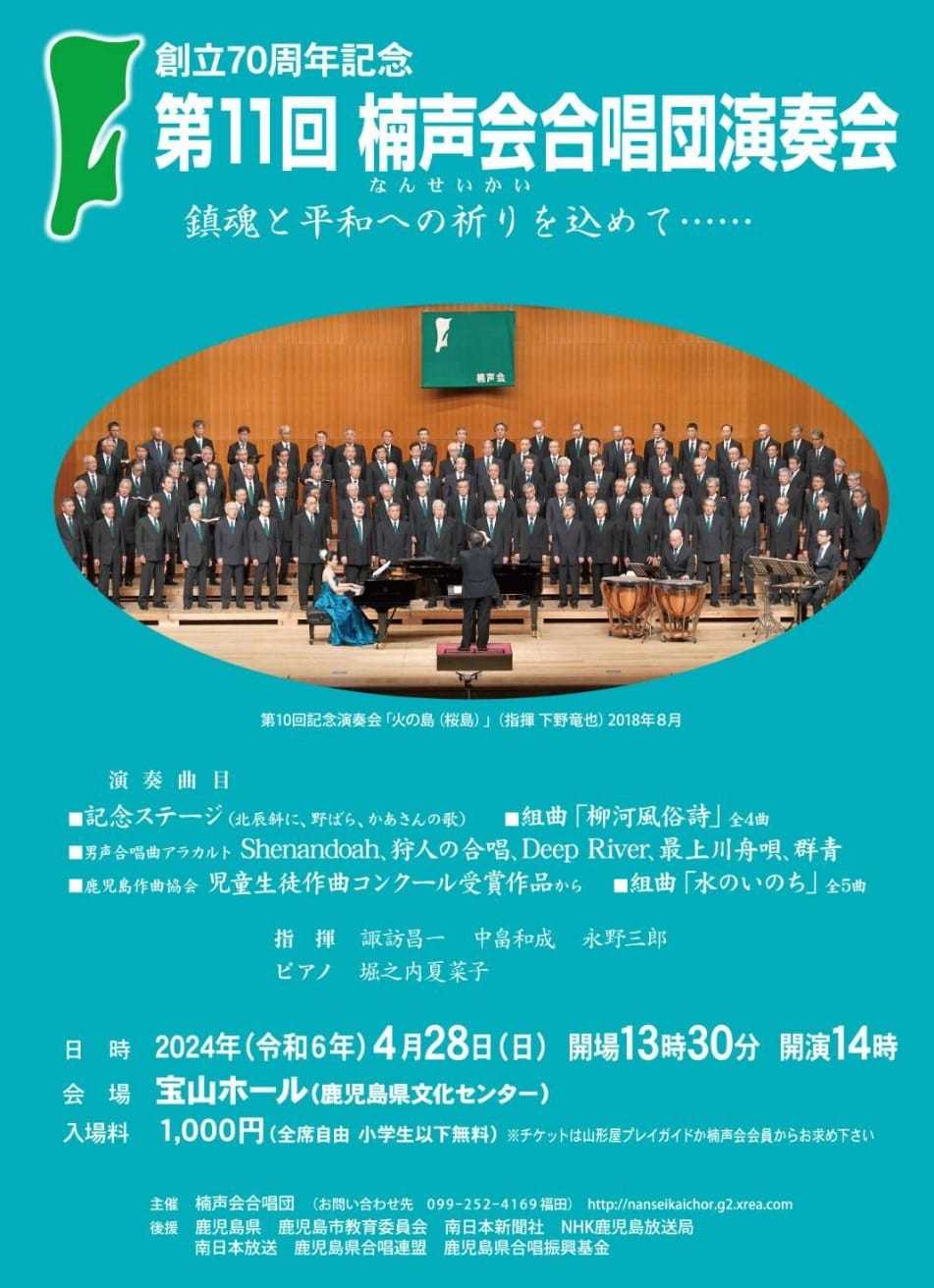

楠声会70周年記念演奏会110人の男たちが鹿児島に集合

4月28日(日)鹿児島市の宝山ホールにおいて、「創立70周年記念 第11回 楠声会合唱団演奏会」が開催された。楠声会(なんせいかい)合唱団は鹿児島大学男声合唱団 フロイデ・コールのOBによって結成された合唱団で現在でも全国に500人近くの会員を擁している。 コロナ禍までは、3年ごとに開催してきた定期演奏会が今回は何と6年ぶりの開催となった。当日全国から集まった110人の団員は93歳を筆頭に80歳越えが30人くらいの正に熟々年のメンバーである。 そういう中で、5ステージ24曲とアンコール一曲の全25曲をほとんど休憩時間もなく歌い上げることができた。私が言うのもなんだがまだまだ捨てたものではない。この老人パワーはどこから来るのか。 私の友人である大石くんが撮影してYouTubeに投稿してくれた一部を紹介します。他にも撮影してくれた人がいて「楠声会合唱団演奏会」とYouTubeに入力すれば見ることができます。

2024.05.18

コメント(18)

-

コロナ禍を乗り越えて6年ぶりの演奏会開催へ 楠声会合唱団

私の所属する男声合唱団・楠声会合唱団(なんせいかいがっしょうだん)が4月28日に6年ぶりに演奏会を開催する。コロナ禍前までは3年に一回のペースで開催してきたが、実に6年ぶりということで、私たち老人の多い合唱団にとっては貴重な6年を失った年月でもあった。 称して「創立70周年記念 第11回 楠声会合唱団演奏会」である。 私たちの楠声会合唱団は鹿児島大学男声合唱団・フロイデ・コールOBで結成されて以来70年という記念すべき年を迎えた。フロイデ・コールの創設者で指揮者となり、楠声会結成後は永年に渡り会長を務められた根本千春(故人)先輩の著書「青春のフロイデ」によると、「フロイデ・コールの第一回卒業生は昭和28年に卒業している。その次の年の昭和29年(1954)に西部合唱コンクールが地元鹿児島で開催されるにあたり、卒業生や上級生を中心に一般同好の方にも加わっていただいて鹿児島グリークラブが結成されコンクールに出場し3位に入賞した。これが楠声会の母体なので、この年を創立とすればフロイデに遅れること5年ということになる」とある。つまりはその1954年から昨年が70年になったので、今回の演奏会を70周年記念と銘打ったわけである。 全国に500人を超す卒業生がいるが、今回はそのうち年間を通して毎週日曜日に練習をする鹿児島の60人くらいを中心に全国各地でCDなど使って練習したり、これまで2回土・日を使って地元鹿児島であった強化練習に参加したりした鹿児島以外の会員も集まり100人を超す九州では珍しい男声合唱を披露する。

2024.04.09

コメント(37)

-

鹿児島県の長島の旅も最終コースへ そして晩御飯

この日のバスツアーは阪急交通社と長島町の共同企画だったが、チャーターされたバスは霧島観光交通のものだった。添乗員さんも運転手さんも親切で心ら旅を楽しむことができた。感謝! 行人岳に行く前に「道の駅 長島ポテトハウス」から東シナ海を眺めて、それぞれ土産物など買った。その後、「エグチペジフル」に寄ってこの日の目玉の一つであった「長島赤土じゃがいも」を3kgいただく。綺麗に化粧箱に入れて準備してあった。持ち帰ったジャガイモは2個だけ家に残して娘に渡したが、娘が大量のポテトサラダをつくって届けてくれた。ご飯のおかずにしたり、朝ごパンに乗せてオープンサンドとして食べて美味しかった。 他にもう一つのお土産をいただくために、長島研醸に寄り長島町限定でしか売られていない「焼酎 島娘」900ml 一本をいただいた。これは同居する二男へのお土産の一つとなった。 そしていよいよ最後の楽しみの早めの晩御飯をいただくために「焼肉一貫」へ。謳い文句は、長島生まれ! 長島育ち! 「黒毛和牛 焼きすきセット」焼きすきとは? スライス肉(タレ付)を網で焼き溶いた卵につけてすき焼き風にして召し上がっていただきます。とあった。焼肉屋ですき焼き風と思って食べたが食べてみて納得の味と美味しさだった。 ここから帰路についたが、鹿児島中央駅に19時30分頃到着して、楽しかった一日は終わった。

2024.03.21

コメント(12)

-

鹿児島県長島の旅 山岳信仰の地・行人岳へ

ここは山岳信仰の地・行人岳(ぎょうにんだけ)。標高は394mあるという。最初に行った針尾公園とはまた違う風景が広がっている。 山岳信仰・修験道の聖地だけあって周囲は灯篭や石造物が多い。その昔、ここに登ってきた山伏たちが一心不乱に修行に励んだ場所として今に残る。 自分としても久しぶりの歴史ある石造物に興奮して、いつの間にか仲間たちとは離れてシャッターを押すのに夢中になっていた。ここに取り上げたものはその一部に過ぎない。 「行人岳の山岳信仰」については、下の案内板を一覧ください。 本尊の「蔵王権現」を綺麗に写すことは、残念ながら叶わなかった。 蔵王権現像の説明文 不動明王像 鐘撞堂 漁業の町だけあって七福神の一人、恵比寿さんの像もある。 行人岳を後にする頃には少し日も傾きかけていた。

2024.03.17

コメント(10)

-

鹿児島県の長島の旅 化石で有名な獅子島に上陸へ

昼食を食べた後、私たちツアー一行は、チャーター船に乗って長島遊覧へ。養殖ブリ生産日本一の養殖筏が散在する海を巡り、船長からいろいろな説明を聞くことができた。 東町漁業協同組合が商標登録した「鰤王」の養殖現場を目の当たりにして、私が想像していた以上のそのスケールに驚いた。その生産量は年間約12000トンだそうだ。稚魚(モジャコ)から出荷まで一貫しているとのこと。 午前中に針尾公園の展望台から下に見えた伊唐大橋を今度は海上から眺める場所に案内された。 養殖場の珍しい場所を見て満足した私たちは、今度は化石で有名な獅子島に案内された。嬉しいことにここで約15分の上陸をすることもできた。 船を降りて目の前の崖の上に「獅子島幼小中一貫校」があった。 その崖の下の道路沿いに「アンモナイト」と「サツマウツノミヤリュウ」の大きな造り物があった。ここで、ほとんどの人々が記念写真を写していて、この写真を写すまでは少し時間がかかった。 獅子島はお隣の熊本県御所浦島と共に日本有数の化石産地だという。島の大部分は約1億年前「白亜紀」の地層とされる御所浦層群で覆われいる。島の北西岸の御所浦周辺には新しい姫浦(ひめのうら)層群が露出し、更に片側から白浜を結ぶ海側には、より新しい数千年前の古第三紀の地層が表れている。いずれの地層にも化石が多く含まれるが、特にアンモナイトや爬虫類の化石も発見される白亜紀の地層は古生物ファンにとっては魅力があるのだという。 船着場の前にはちょっとした食堂兼お土産屋の「獅子島屋」があった。 船着場の前には「片側港」というバス停があっかご

2024.03.14

コメント(16)

-

鹿児島県の「長島大陸魅力発見ツアー」に行く

3月1日(金)いつもの高校の同期仲間6人で長島のバスツアーに行った。今回のツアーはいつものバスツアーとは少し異なるお得なものだった。 先ず、旅行代金14000円の内、7000円を長島町からの助成金適用で各自の負担は7000円と格安だ。日帰りだが、昼食と夕食の2食付き、更に長島赤土栽培のジャガイモ約3kgと島内限定でしか売られていない焼酎「島娘」900m1本のお土産付きである。これは行かない手はないぞと仲間内で衆議一決しての参加であった。 鹿児島市を出発した朝早くは曇り空だったが、まだ未完成ではあるが、一部開通の西九州自動車道を北上、国道3号線に降りて阿久根市街地を通過し右折、しばらく走って九州でも有数の黒潮の流れがある上に架かる黒之瀬戸大橋を渡り長島町に入る。その頃にはお天道様も機嫌よくなり大歓迎してくれた。 先ず案内されたのが長島は八景の一つ「針尾公園」。下の2枚の写真はその展望台からの眺めである。ここは東町北部、八代海に臨む崖上にあり、大永年間、今から400数十年前、もと天草一帯を支配していた豪族・宮地氏が実権を握り砦があった場所だという。展望台から北を望めば雲仙天草国立公園が視界いっぱいに広がり、眼下に広がる「薩摩松島」の景観は時を忘れる素晴らしさだ。養殖生け簀もよく見える。 下に見える橋は平成8年に完成した伊唐大橋。この橋を眺めるのにも最適な場所である。 昼食を摂るために、少し早めの11時過ぎに「長島大陸市場食堂」に案内された。食べるのに夢中で写真を写し損なったが、脂がのって絶品の「鰤王定食」。大量の刺身とあらの煮つけを中心にした美味しい食事だった。 養殖ブリの生産量日本一!! を誇る長島東町漁業協同組合の魚市場。

2024.03.11

コメント(12)

-

叔父の葬儀に北九州に行く

サボってばかりのクマタツが久しぶりの更新をします。去る1月13日(土)北九州の小倉に住む妻の妹から一本の電話が入った。叔父が亡くなったという知らせだった。それより2,3日前にも電話があり叔父が家で転んで入院したが、2,3日で退院して帰ってきたから一安心、だがもう一週間何も食べられない状況だという知らせだった。それから亡くなるまでの間があまりにも短かったので、驚くほかはなかったが、一昨年11月に今は亡き妻と一緒に叔父の顔を見に行った時は、まだまだ元気だったのでまだしばらくは大丈夫だろうと思っていた。しかし男性としては長寿の満96歳と聞けば、まあまあ大往生という事だろうと自分を納得させた。 翌日の14日(日)が通夜で15日が葬儀だという。すぐに子供たちに連絡し、衆議一決、14日の朝、二男の運転する車でフルメンバーの親子4人で行くことに決定。日曜日の朝、北九州に向けて出発した。九州自動車道を運転する息子の車に乗りながら、私が40代から70代まで家族を乗せてこの道を何十回いや百回を超えるくらい走ったなあ、と思いながら感無量であった。 葬儀など一切は家族葬であったが、団結の固いS家一族だけあって50人近くは集まった。叔父も惜しまれながらも安心して旅立ってくれたことだろうと思うことだった。 通夜が済んで会食の後、我が家の長男と二男は翌日、月曜日の仕事に備えて深夜の九州自動車道路を運転を交代しながら走るということで帰って行った。後で聞いたところ午前1時前には鹿児島に帰着したという。 私と娘は、翌日の葬儀にも出るため2日間、妻の妹宅にお世話になることにした。葬儀も悲しみの中にも粛々と終わり、火葬場に行って荼毘に付した後、再び葬儀社に帰り、初七日も営まれた。 上から3枚の写真は、いつ行っても綺麗に手入れされて、美しい花を見ることが出来る妹宅の庭である。夫婦でよく手入れがされていて、寒い冬場でもこの美しさである。男所帯になった我がも少しは見習わなくては思う事だった。 明けて16日(火)私と娘は新幹線で鹿児島に帰るべく小倉駅に向かった。少し時間があったので、いつものように62年前に銀行に就職し、初任地の小倉支店があった京町通りに自然に足は向かった。北九州市で一番の繁華街である魚町と交差するここ「京町商店街」も時代の移り変わりで昔の店は数えるほどしか残っていない。銀行の支店跡も一時はパチンコ店になっていたが、今はビジネスホテルになっている。もっとも銀行は私が在勤当時に馬借町に新築移転していてそこの現在は銀行の前の通りの上にはモノレールが走り景色は一変している。 京町商店街のアーケードを抜けて左に行くと勝山公園があり、北九州市役所が小倉城を凌駕するような形で建っている。(グレーの建物) 右の建物はNHK。その間に小倉城が小さく見えている。 新幹線に乗車する前に「小倉駅7番、8番ホームの名物うどん」を娘と食べた。これは、一回食べたら病みつきになるおいしさ!(私の感想)今回もお土産にも妹からいただいて帰ってきた。まだ、二袋残してある、楽しみはとって置く。

2024.02.19

コメント(18)

全1541件 (1541件中 1-50件目)

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 全ショップ2倍もきた!🤩楽天BF6日目…

- (2025-11-28 16:47:43)

-

-

-

- ひとり言・・?

- 楽天ポイントアップ等で2~3割安く購…

- (2025-11-22 22:12:52)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-