2024年02月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

エクセルを印刷した時に入りきらない文字をあらかじめチェック!

教育委員会への年度末の報告の締め切りをど忘れしていて、気づいたらすぐそこでした。なので、「ウッキー!」となっています。あなたも、そんなこと、ありませんか?まあ、あわてると、余計にミスを生むので、落ち着いていきましょう。報告によっては管理職チェックがいるのですが、チェックを受けるために印刷をしてみて初めて気づくことがあります。エクセルファイルを印刷したら、文字が枠の中に入りきっていない!ウッキー!↓たとえば、こういうことです。(例)※極秘情報は載せられないので、昔作ったファイルを載せています。#上の状態だと、余裕で入りきっている。↓↓↓これを、印刷すると・・・・#なんと!文字が入りきっていない!!今見比べてみて初めて気づきましたが、どうやら、印刷した時にセルの幅が微妙に狭まるようです。それにより、右端に入る文字が1つ減るので、数行にわたっている長い文字列は、少しずつ文字が次の行へ次の行へと送られていきます。結果的に、想定していたよりも多い行に印刷されてしまい、入りきらなくなるようです。エクセルでは、昔からこの現象がよく起こります。そのたびに、ウッキー!となっていました。画面では、入りきっているんですよね。印刷すると、入りきらない。この解決方法、実は、1年ほど前に知りました。「印刷したらこうなりますよ」というのを画面上に表示させて、その状態で作業をすればいいのです。印刷したらどうなるかの状態でエクセルを常に表示させることが、実は、できます。メニューの「表示」から、「ページレイアウト」に切り替えるだけです。アンケート結果など、1つのセルに多くの文字列が入っている場合には、この状態で作業するに限ります。あとで直すのは、めんどくさいですからね。それにしても、これができるなら、標準画面で印刷と同じように表示させてくれればいいのに、と思います・・・。▼大規模校で役立つ!別のエクセルデータから「探してくる」操作の自動化 (2020/04/05の日記)▼大規模校で役立つ!エクセルファイルの複数人同時編集(エクセルファイルの共有) (2020/04/04の日記)▼【Excelプログラミング講座】kindle電子書籍化しました。 (2019/02/03の日記)

2024.02.29

コメント(0)

-

ガンがV字編隊で飛ぶ理由 ~木下晴弘『涙の数だけ大きくなれる!』

今の時期、勤務市の5年生は椋鳩十の「大造じいさんとガン」を読んでいます。『大造じいさんとガン』 (偕成社文庫) [ 椋鳩十 ]この作品は、名作ですよね。昔から小学校の国語教科書に載っています。今日は、「大造じいさんとガン」には直接関係ありませんが、ガンの話を、ある本から引用します。ガンという鳥は、群れをなして飛びますよね。一羽で飛ぶのと、群れをなして「V」の字になって飛ぶのでは、どんな違いがあるか、知っていますか?木下晴弘著『涙の数だけ大きくなれる!』には、次のような話が書かれています。・前を飛ぶガンが羽ばたくと上昇気流が起きて、後ろのガンが少ないエネルギーで飛ぶことができる・そのガンが羽ばたくと、今度はその後ろのガンがもっと楽に飛べるようになる。(p106より)・疲れた先頭のガンは編隊を離れ、ほかのガンが前に1つずつ詰めていく。 離れたガンは楽な後ろに移るんだ。 一方、今まで楽をしていたガンは、まだエネルギーが余っているから、先頭を切って飛ぶことができる。・こういう方法により、ガンは単独で飛ぶのに比較して71%の力で、同じ距離を飛ぶことができる。 しかも、疲れているガンに対して鳴いて励ますこともする。 また、1羽が編隊から脱落すると、2羽のガンが編隊からはずれていってサポートするんだ。(p107より)「大造じいさんとガン」でも、ガンのリーダーである残雪が、我が身を呈してほかのガンを助けるシーンが描かれています。ガンというのは、仲間を大切にする鳥なのですね。このガンの話をすることで、「人間も含めて動物というのは、ほかのサポートがあって初めてより良く生きられる」(p107)ということを、著者の木下先生は、子どもたちに教えられているのだそうです。#もともとは、木下先生が比田井和孝先生からお聞きした話だそうです。『生きる力がわいてくる「自分へのメッセージ」 涙の数だけ 大きくなれる! 』(青春文庫) [ 木下晴弘 ]上の本は文庫本で小さいのですが、こういった「子どもたちに伝えたい、いい話」がたくさん載っています。ご存じなかった方は、一度、読んでみるといいかもしれません。そして、自分が感動した話を、子どもたちにしてみて、「いい話のリレー」をしていけると、ステキですね。▼「説明ではなく、物語に」 ~中野敏治『一瞬で子どもの心をつかむ15人の教師!』 (2023/03/22の日記)

2024.02.28

コメント(0)

-

「教科書が、演劇の台本のように扱われている」

実は今日の20時に予約投稿していた記事があったのですが、無性に、昨日の続きを書きたくなりました。そこで、その記事が公開される直前、19:55に予約を停止して、その記事の公開を止めました。そして、本日分の記事として、この記事を書いています。#基本的に記事は1日に1つまでと決めています。#予約投稿していた記事は、また明日以降に公開します!昨日の記事は、勤務市内のとある小学校でおこなわれた授業研究会についてでした。対面で他校の授業研究会に参加したこと自体が、かなり久しぶりだったと思います。「やっぱりほかの学校の授業を見に来るのっていいな」という、新鮮な感動を覚えました。昨日見学させていただいた5年生の国語の授業。それを見せていただいて、僕は、次のような感想をメモしていました。上の画像は昨日もお見せした、僕のメモの一部です。この中で、赤字で書いてあるところ。「教科書が、演劇の台本のように扱われている」この感想を持ったことが、僕としては、特に、新鮮な驚きでした。僕は、「日本の一般的な授業は、もっと変わるべきではないか」というある種のイメージを持っています。それは、今の一般的な授業よりも、もっと演劇的な要素が強いものです。読み書き計算などの紙と鉛筆による座学による学習よりも、立って、動いて、声に出して、やってみる学びこそ、大切にしたい。それこそが、まさにアクティブ・ラーニングだと思っています。僕が今年度4年生でやっていた国語の授業も、まさにそういう演劇的な要素のある授業でした。(→過去記事参照▼【実践】漢字の読み書きが困難な子どもがみんなと共に学び合えるようにする提案授業(小4「漢字の広場」の授業) ~僕は、こう考えたんだ。~)今回見させていただいた授業は、子どもたち自身が演じることを目的や手段にしたものではなかったのですが、授業を見る限り、テキストをどう解釈して声でどう表現するかを追求している授業でありました。まるで、演出家同士が、どういう演出で芝居をやるかを、けんけんガクガクと顔をつきあわせて議論している場に居合わせたようでした。少し前に、演出家の鴻上尚史さんがイギリスの演劇学校に海外留学に行ったときの本を読みました。#これ、めっちゃおもろいです。『ロンドン・デイズ』[ 鴻上尚史 ]【リンクは電子書籍版】これを読んだときにも思いましたが、日本の「授業」は、もっと授業者が教え授けるような「授業」から離れて、演劇的であるべきです。つまり、教師が教えるのではなく、せめて演出する程度にして、もっと子どもたちの活動にゆだねるべきです。月曜日に見せていただいたクラスでは、5年生の子どもたちが教科書を丸めて持っているシーンが見られました。普通の授業なら、先生から怒られるかもしれません。でも、僕はこれに感銘を受けました。教科書を「道具」として使っているな、と思いました。「教科書を学ぶのではなく、教科書で学ぶ」ということは、昔からよく言われることです。「教科書」は、教材でしかありません。大事なのは、そこから、どう学ぶかです。P.S. 演劇の要素を授業に取り入れた実践としては、次の本がとても詳しいです。今回見せていただいた5年生の授業とも、共通する要素があるのではと思っています。興味がありましたら、ぜひ、読んでみてください。『なってみる学び 演劇的手法で変わる授業と学校』[ 渡辺貴裕 ]▼平田オリザ『わかりあえないことから──コミュニケーション能力とは何か』 (2022/12/04の日記)

2024.02.27

コメント(0)

-

リーディングDXスクール事業の授業研究会(iPhone「フリーボード」でメモ!)

今日は、勤務市内のとある小学校で、授業研究会がありました。僕は勤務市内のすべての小学校に行ったことがあるのですが、その学校にはおよそ12年ぶりに行きました。#なつかしかった#同窓会で大人になってから出身の小学校に行ったような感じ「リーディングDXスクール事業」の一環でした。遠方からもたくさんの方が来られていました。最近の教育界で「DX」と言ったら、「デラックス」のことではありません。これは、「デジタル・トランスフォーメーション」の略です。と言いながら、僕自身も、「トランスフォーメーション」の英語の綴りの中に「X」出てきたかなあ?と思っています。実は、「Trans」を英語圏では「X」と略す慣習があるそうです。#さっき、AIが教えてくれました。#昭和の人間にとって「DX」は「デラックス」以外の何物でもない教育界における「教育DX」とは、なにか?それは、「学校が、デジタル技術を活用して、カリキュラムや学習のあり方を革新するとともに、教職員の業務や組織、プロセス、学校文化を革新し、時代に対応した教育を確立すること」なのです。(「教育DX コアネット教育総合研究所」による)まさに、新しい時代の教育、これからの子どもたちのための教育です。大変期待して、訪問させていただきました。ところが、肝心の見学時に、いつも身につけている4色ボールペンを忘れてきたことが発覚。いつもは紙に4色ボールペンでメモしているのですが・・・。「これは、見学中のメモも、DXしろということかな」と思い、今回は、iPhoneでメモすることにしました。ただ、iPhone標準の「メモ」は、かなり機能が上がっているとは言え、メモしていない時に画面に不意に触れることによって、誤って内容を消してしまうことがあるのです。この前も、なぜか最新のメモをいつの間にか消してしまっていて、嘆いたのでした。今回も、メモしている時はとてもメモしやすくていいのですが、その画面をそのままにしてほかのことをしていたら、意図せずにメモ内容が消えていて、ショックでした。そこで、別のメモアプリを使うことにしました。一度テキストを打ち終わったら、そのテキストが不用意に消えてしまわないメモアプリ。「フリーボード」です。このアプリは、簡単に言うと、無限の広さのホワイトボード。テキストボックスでテキストを任意の場所に配置し、好きなテキストを打ち込めます。打ち込んだ内容は、後で任意の場所に移動出来ます。色も変えられます。なにげに、便利です。いっぱいメモをしたので、かなり広い範囲に打ち込むことになりました。難点は、後でWindowsPCでメモした内容を見ようと思っても、Windowsとの共有ができないこと。それができれば、カンペキなんだけどな。#「・・・」のところから、PDFにして送ることはできます。#普通の「メモ」なら、アプリ自体を共有できます。(↑PDFにして自分のPCにメール送信したファイルの一部です。)iOSの「フリーボード」、最近全然使っていなかったのですが、使ってみるとわりとよかった!実は、ネット上では、かなり大絶賛している意見も見られるスゴイアプリです。(参考リンク)▼iPhoneやiPadの「フリーボード」がすごい!領域無限で拡大縮小も自由自在 (「しむぐらし」2023/03/2記事)授業では、子どもたちが必要に応じて相互に関わり合いながら学び合う姿を見せていただきました。最近僕がめざしている「授業」のあり方に近いものでした。自分がめざしてきたことも、まちがっていなかったのかな、と自信を深めました。今後も学び続けていきたいと思います。ありがとうございました!

2024.02.26

コメント(0)

-

細川貂々『生きづらいでしたか? 私の苦労と付き合う当事者研究入門』

いろいろなことを気にしすぎて、たまに気持ちがしんどくなります。胃が痛くなって、つい先日は結婚記念日で外食を予定していたのに、朝からなかなか食べられずにいました。そんなとき、細川貂々(てんてん)さんの本を読みます。かる~く読める、ゆる~い感じの、リラックスできる絵柄。それでいて、「生きづらさ」に寄り添ってくれる本をたくさん描かれています。気持ちがほっとして、自分の弱さを肯定してくれた気になり、救われる気持ちになります。今日は、そんな本の読書メモを書いていきます。『生きづらいでしたか? 私の苦労と付き合う当事者研究入門』(細川貂々、平凡社、2019、1200円)↑上の本、「当事者研究」という言葉にビビッときて、購入しました。「当事者研究」というのは、「べてるの家」の言葉です。当事者が、自分のことを研究するのです。「べてる」については話すと長くなるので、2006年に僕が訪問した際の記事をお読みください。▼北海道 5日目 「べてるの家」来訪 (2006/08/24の日記)貂々さんのこの本では、「べてるの家」の向谷地生良(むかいやちいくよし)さんも登場されます。本書の中で、向谷地さんは、次のようなことを言っておられます。・「弱い所があるのが人間だからね 私なんか 自己肯定感が低いのは健康的だと思ってるんです」 「人間というのは ネガティブ要素を背負って生きていくわけだから そういうのをごまかして ”人間てスバラシイ” っていうのは逃避だと思う」(p67、向谷地生良さんの言葉)「自己肯定感が低いのは健康的」という、僕が思っていたのとは全く逆のことを真っ正面から言われたことに、まず驚きました。僕は、「自己肯定感が低いのはだめだ・・・」「自己肯定感が低い自分はだめだ・・・」と思い続けてきたのです。そういえば、弱さを強さに逆変換するような、こういった「べてる」の考え方が好きで、よく「べてる」の本を読んできたのでした。最近また、弱いということや強いということについて、いろいろ考えています。結局、弱い自分がありのままの自分なら、それを受け入れろということなのかな。逃避グセは、なかなか、なおりません。しんどい人間関係があると、そこから逃げてしまいたくなる。そんなことばかりです。本書には、べてるの家の向谷地生良さんだけでなく、川村敏明さんも登場されます。川村敏明さんは精神科医です。川村さんは次のように語られています。・「僕は患者さんから いろんな可能性を奪わないってことが大事だと思うんです」 「患者さんも悩んで 友だちとシェアして 共に生きることへの手ごたえを感じないと」 「自分たちの問題を ちゃんと自分の言葉で語れる力を持つことが大事だと」 「一番おもしろいのは 病気が治るよりも 人と人の成長です」 「その人にどういう役割が与えられているか」 「せっかく生きてきたのだから その人にふさわしい役割があるはず」 「病気の人は病気を通して 何か役割を果たしてるんじゃないかって思うんだ」(p79、川村敏明さんの言葉)このブログを通して、いまこうして本書の読書メモというかたちで、自分の思いやしんどさを出しているのも、もしかすると、「シェアしている」ことになるのかもしれません。なかなか、弱い自分を口に出すことが、できないでいます。せめて、こういった書き物のなかででも、ありのままの自分に近いものを出せたなら、それはそれで、いいのかもしれませんね。おもしろいのが、僕がずっと考え続けてきた「共に生きる」ということが、川村さんの言葉の中にも出てきたことです。「共に生きることへの手ごたえ」僕は感じられているのかな。もちろん、いっしょにいろんなことをさせていただいている方々が、何人も、何人もいらっしゃるのですが。#いつもお世話になっております。その関係に「手ごたえ」を感じるべく、まず、自分自身が自分自身の問題に対して、アクティブに関わっていかなければならないな、と思っているところです。今日はなんだかとりとめのない話になりました。聞いていただいて、ありがとう。▼発達障害、パニック障害、うつ病等の当事者からのメッセージ (2008/12/16の日記)▼自己のアイデンティティを言い切るということ(例「明治ですから!」) (2006/09/07の日記)

2024.02.25

コメント(0)

-

【みんなで歌おう】「しあわせ運べるように」

少し前に2017年に僕が気持ちを込めて歌った録音版の「しあわせ運べるように」 をYouTubeで公開しましたが、それを聴いた家族からは不評をいただきました。「もっと普通に歌ったほうがいい」と言われましたので、2024年録音版としてさらに追加で公開しました。今年の4月20日に丹波篠山市で行われる「とっておきの音楽祭」で、この曲を会場の皆さんと一緒に歌いたいと思っています。当日も少しは練習の時間をとるつもりですが、この動画で事前に歌っていただいてから会場に来られるといいのではと思っています。ぜひ、いっしょに歌いましょう♪▼丹波篠山とっておきの音楽祭公式サイト今回は、以前「空は今」のときに使用したMoisesの「音声変換」をまたまた使用しました。私の歌声をそのまま女声の高い音に変換した歌声を、うっすらと重ねています。男声と女声を重ねることで、みんなで一緒に歌っている感じが少しは出せたかな?▼YouTubeで「しあわせ運べるように」(歌:にかとま)を公開♪ (2024/02/07の日記)▼驚異の「Voice Studio」音声変換!「空は今」KATE NIKATOMA 歌唱版を公開!! (2024/01/20の日記)

2024.02.24

コメント(0)

-

しんどいときにきく! 528hzの音楽と、小林正観さんの講話

今日は朝から絶不調でした。ほとんどの時間、寝ていました。夜になって少しだけ回復しました。おふとんで、528hz(ヘルツ)のACOON HIBINO(エイコンヒビノ)さんの音楽をかけて聴いていました。528hzの音楽を聴くと、心身を安らぎモードに導く副交感神経にスイッチが入るため、リラックス効果が期待できると言われています。 しんどいときに、大変癒される音楽です。「心と体を整える~愛の周波数528Hz~」[ ACOON HIBINO ]#リンク先商品サイトで試聴出来ますその後、Audibleで小林正観さんの講演のライブ録音を聴きました。正観さんのお話は、ほとんどが雑談で、とにかく聴衆を笑わせようとされています。雑談ばかりなのに、いつのまにか講演の演題に近づいているのがおもしろいです。▼Audibleの小林正観さんのページ#リンク先で試聴出来ます正観さんのお話を聞くと、笑いと感謝が大事であることに気づかされます。▼小林正観『心に響いた珠玉のことば』1~目の前の人はすべて味方。 (2012/02/11の日記)

2024.02.23

コメント(0)

-

近兼拓史『80時間世界一周』

明日から3連休です。心弾みますね。こういうときは、おもしろい本を読んで、わくわくを加速させるとよさそうです。めっちゃおもろい本を、ご紹介します。『80時間世界一周』【電子書籍】[ 近兼拓史 ](※紙の本はブックオフなどの古本屋さんで入手可能)▼読書メーターのサイトから試し読みができます。著者は、今では兵庫県丹波市で映画館の支配人をされています。こんな本を出されていたとは、少し前まで、知りませんでした。ほんとうに多彩な活動をされている方です。タイトルの通り、LCC(格安航空)を使って、80時間で、世界一周をされています。それも、ただ一周するだけではなくて、ちゃんと観光もされています。安く航空券をとるワザとか、航空券の値段の裏側にあるしくみとか、各地の歯に衣着せぬレポートとか、とにかく勉強になることがたくさん。自分も世界一周旅行に出かけることを夢みながら、ぜひ、読んでほしいと思います。僕はけっこう世界の国に興味があります。なので、特に各国の滞在記は、楽しく読ませてもらいました。本書の企画である世界一周の前にも、著者は世界各国に何度か行かれたことがあるようで、それぞれの国のことをよくご存じです。たとえば、次のような描写を、驚きながら、爆笑しながら、読ませてもらいました。・中国人の笑い話で 「紙のないトイレと壁のないトイレならどっちがいい?」 という話があるが、 実際には両方ないことの方が多い。 ”ニーハオトイレ”と呼ばれるそのトイレは、 ただ地面に穴が並んでいるだけ。(p84より)この本を読んで、「世界は本当に多様だなあ」と思いました。▼丹波市唯一の映画館「エビスシネマ」の音響は日本一!? (2021/10/11の日記)▼55人の世界一周体験を集めた自主製作本『ROUTE55』 (2021/08/17の日記)▼細貝駿『小学校教師を辞めて、世界の学校を回ってみた』 (2021/08/16の日記)

2024.02.22

コメント(0)

-

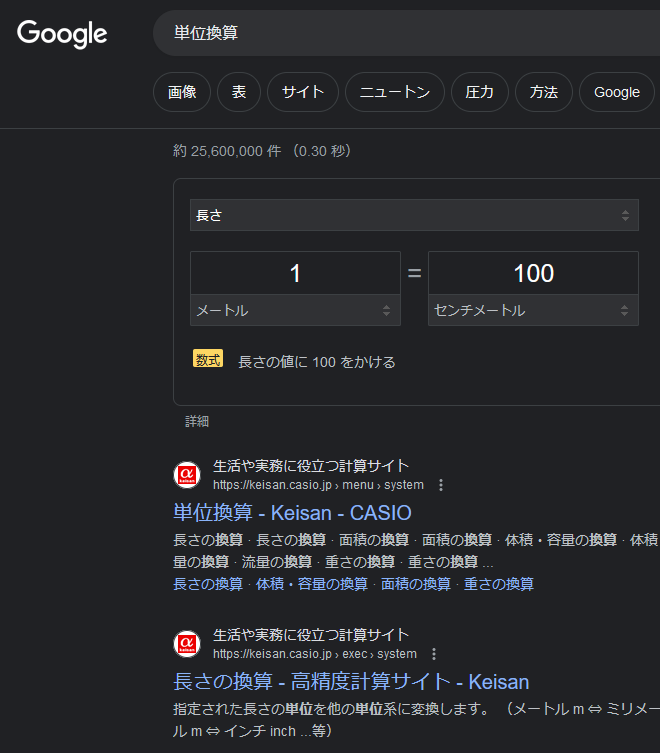

Google検索で「単位換算」と入力すると・・・

皆さんこんにちは、こんばんは、おはこんばんちわ。帰宅途中のクルマの中でしこたま歌ってきたので、気分がハイテンションです。さて、今回は、なにげに役立つかもしれないICT活用の小ネタを書きます。Google検索で「単位換算」と入力するだけです。すると・・・いつものように検索結果が表示されます。(笑)いや、よく見ると・・・上のところに、単位換算表が、追加されていますここの単位は、好きな単位に変更できます。最初に、上の窓で分類名(「長さ」など)を選び、次に、下の窓で、単位(「メートル」や「キロメートル」など)を選びます。これを使えば、いろんな単位の換算結果を、瞬時に知ることができます。#1秒は0.0166667分らしいです。「単位変換」と打っても、出てきます。数字のところも、好きな数字に変更できます。知っておくと、ちょっと便利かもしれません!Googleには、ほかにもいろいろな隠し機能があるそうです。たとえば、検索窓に「電卓」と入れて検索すると、電卓が出ます。あなたも、いろいろ、探してみてください。▼Googleの生成AI「Bard」が説明してくれたこのブログのこと(;^ω^) (2024/01/05の日記)

2024.02.21

コメント(0)

-

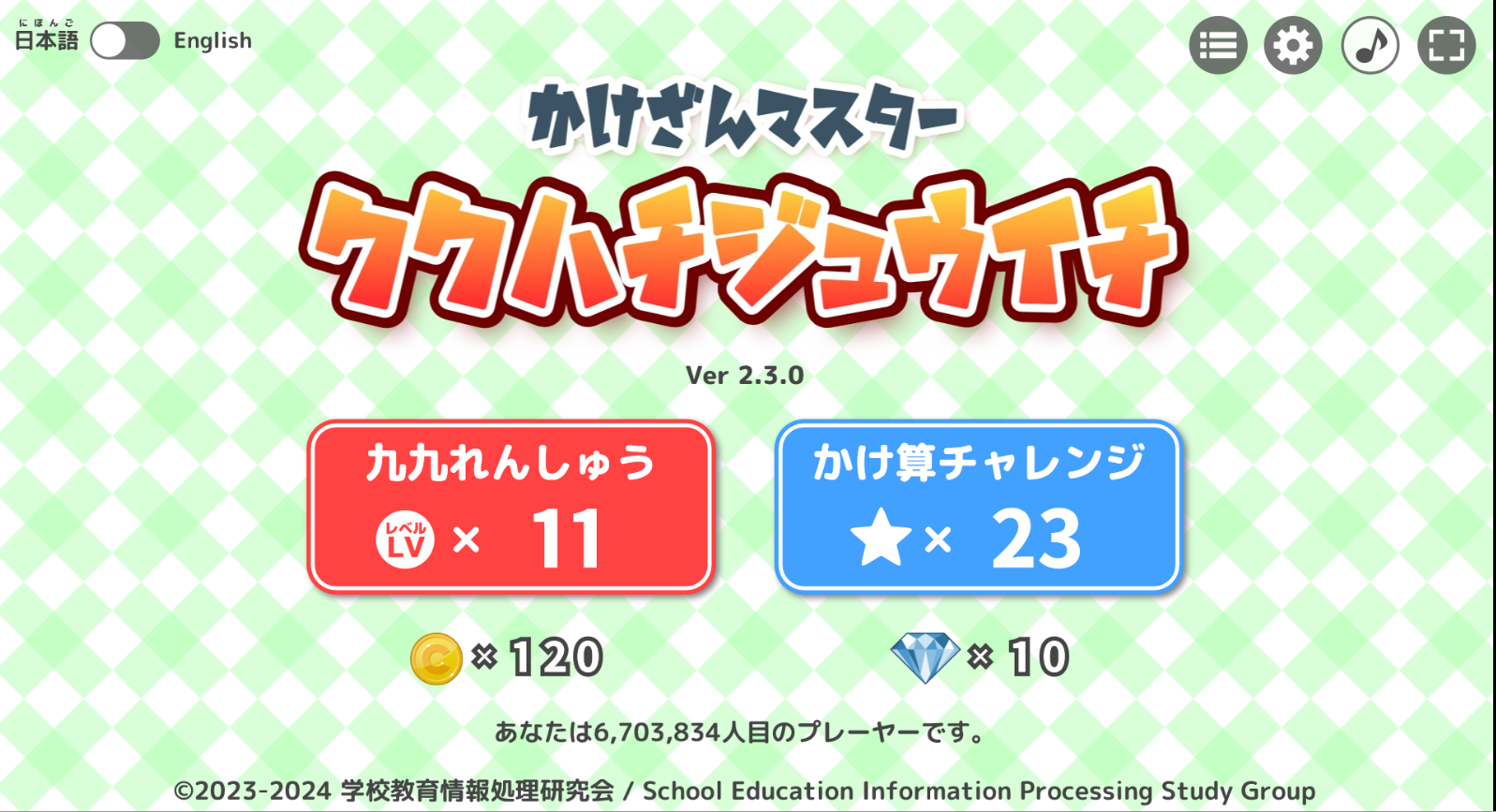

おすすめ九九学習ゲーム!学校教育情報処理研究会「ククハチジュウイチ」

Facebookで、大変耳寄りな情報を教えてもらいました。今までいろんな九九の学習ゲームを見てきましたが、その決定版と思えるような内容です。学校教育情報処理研究会がつくられた「ククハチジュウイチ」です!■かけざんマスター ククハチジュウイチ (公式の内容紹介ページ)▼かけざんマスター ククハチジュウイチ (学習ゲームサイト本体)無料で誰でも利用できます。アクセス先を忘れても、「ククハチジュウイチ」とカタカナで検索すればすぐに見つかります。覚えやすく、固有のタイトルをつけられているので、検索ですぐに見つかるのも、ありがたいポイントです。少しさわってもらえば、分かると思いますが、無料とは思えない、ハイクオリティで親しみやすいゲームシステムになっています。問題のバリエ―ションが幅広く、「アレイ図」や、わり算につながる「穴あき九九」など、単に暗記にならない、かけ算の概念を育てる九九学習も可能になっています。↓アレイ図というのは、こういうやつです。(「ククハチジュウイチ」の画面より)回答は、画面上の数字ボタンを押して答えてもいいですし、キーボードの数字を押して答えてもOKです。これは、ほんとうにすばらしい!教えてもらった当日に、勤務校の職員にもすぐにお知らせしました。さっそく子どもたちがやり始めています。多くの学校におすすめできるWeb上の学習ゲームです。なお、僕の勤務市では教師はアクセスできたのに児童がアクセスできなくなっていたので、教育委員会に連絡して、アクセスできるようにしてもらいました。

2024.02.20

コメント(0)

-

♪「三月色(さんがついろ)」(れるりり)

小学校には委員会活動があります。僕は放送委員会の担当です。放送委員会の子どもたちは、お昼の放送を担当しています。もうすぐ3月。卒業シーズン。3月にかけたい曲を、6年生に尋ねてみました。僕もずいぶんオジサンになりましたので、子どもに尋ねると、僕の知らない曲をたくさん教えてくれます。そのなかに、「おっ!」という曲がありました。「三月色(さんがついろ)」(れるりり feat.心華)今風の、ボカロ曲。#ボーカロイドの「心華」(シンファ)が歌っています。タイトルに、まず興味を引かれました。一瞬「三日月?」と思いましたが、「ちょっと、これは、どう読むのかな・・・」と戸惑いました。読み方が分かると、「なるほど」と思いました。卒業シーズンを表す「三月」に、「色」をつける。こういう発想は、なかなかできません。見事なタイトルです。まずタイトルの時点で、おそれいりました。そして、冒頭から響く、「さくら さくら 咲く さようなら」の歌詞。たしかに卒業シーズンにぴったりです。これは、なかなか、いい曲を教えてもらいました。曲調としては、せつないセンチメンタルな感じの曲ではなく、ポップな楽しい感じの曲。ですが、底流に流れるアンニュイな感じが、思春期の複雑な感情を表しています。今の子の心情にフィットした曲というのは、こういう曲なのかもしれませんね。普遍的な卒業シーズンの名曲も大好きなのですが、今のリアルな卒業を歌った曲も聴いてみると、これもまた、いいものです。▼【動く楽譜】「旅立ちの日に」(3部合唱)を公開♪▼卒業式に使える? 隠れた名曲「ありがとうForever...」▼小学校の卒業式用「旅立ちの日に」(2部合唱)動画2種類を公開♪▼卒業式のためのYouTubeライブ中継実験について、分かったことの追記

2024.02.19

コメント(0)

-

箕面温泉スパーガーデンに行ったよ。 2月中は恋川劇団さんの公演も!

2月はなんと、3連休が2回もあります。わくわくが止まりませんね!僕ら家族は、この前の3連休、大阪に行ってきました。#「夢みる小学校 完結編」を観てきました!#今もまだ上映中!(詳しくは↑のリンク先をチェック!)その帰りに箕面温泉スパーガーデンに寄りました。時間があったので、大衆演劇を観ました。#入場料さえ払っていれば、演劇は無料で鑑賞できます。とてもおもしろかったです。軽妙な語りに引き込まれました。恋川劇団さんが2月中は公演されています。おすすめです!▼箕面温泉スパーガーデン★★大衆演劇のご案内 (公式サイト内 2024.01.31更新のお知らせ)僕は無類の温泉好きなので、よく家族でお出かけした時にも「温泉に行こう!」と、もくろみます。ただ、うちの子たちも中学生になり、温泉についていくのをいやがるようになりました。ところが、ここの施設なら、温泉以外に、エンタメがいっぱい。特に、卓球ができるのがうれしいようで、うちの子たちも喜んでいました。無料でできる卓球場は、15分交代制です。台数はかなりあるので、温泉卓球に興じるのもいいかと。温泉の泉質も、温泉らしいお湯で、いいお湯ですよ♪更衣ロッカー以外に、荷物入れ用のロッカーがあるのも、助かります。#帰りにうちの子が「ロッカーの鍵がない」と大騒ぎしていましたが、そもそもカギをかけていなかったことが判明。これも勉強か。▼大衆演劇を観た!(新開地劇場で、恋川純弥さん・恋川純さんの公演) (2018/12/16の日記)

2024.02.18

コメント(0)

-

全学年でオーケストラの授業をしている小学校♪ ~「ナニコレ珍百景」2/11

土曜日なので、朝食を食べながら、録りためていた録画を見ました。「ナニコレ珍百景」この番組では、ときおり珍しい学校の紹介がされています。前回の2024年2月11日(日)放送回に出てきた、とある小学校。なんと、小1から小6まで、全学年で、週2でオーケストラの授業があるそうです。コメントされていたプロヴァイオリニストの高嶋ちさ子さんは、こうおっしゃっていました。「普通は個人レッスンで楽器を習う。 オーケストラで合奏するのはもっと大きくなってから。 この子たちはいきなりみんなで演奏する喜びを感じられているのが、すばらしい。 私は小さい頃からヴァイオリンをやっていたが、オケで合わせたのは高校生時代からだった。 小学生の頃から合奏の喜びを知っていたら、もっと楽器が好きになっていたと思う。」(正確な聞き取りではなく、僕の記憶による表現になっています。ご了承ください)ひるがえって学校教育全体について考えてみても、「学校」というところの本質は、みんなで学ぶことにあります。みんなで学ぶから、楽しい。いろんな子がいて、いろんなことがある。それが、学校の本来の姿であり、学校の授業の持つ特質であり、すばらしさです。「一人学び」ではなく、みんなで学ぶことのすばらしさが、国語や算数といった教科のみならず、「オーケストラ」という文脈で語られたのが、教師として、非常におもしろいなと思って観ていました。ここで紹介されたのは静岡県の私立の小学校ですが、公立でも似たようなことをしているところはあります。僕の勤務市内でも、4年生以上の希望者で「オーケストラ」を編成している小学校があります。「鼓笛隊」であれば、授業時間を使って練習している小学校もあります。#小学校の鼓笛隊はオケに比べると数が多いですが、鼓笛隊には弦楽器はありません。学校での勉強は、国語や算数に限りません。オーケストラという、それこそ「みんなちがってみんないい」を象徴するような活動を通して、個々の違いがきらめいて反応し合う、子どもたちみんなで作りあげる学びができるのは、とてもすばらしいことだと思っています。僕自身は、過去にこのブログでも、「音楽のような授業をめざしている」と書きました。子どもたち一人ひとりが、オーケストラの楽器のように、かけがえのない個性を持った音を響かせて、いろんな音色がとけあい、重なり合い、響き合う、そんな授業をすべての授業でつくりたいものだ、と思っています。「ナニコレ珍百景」2024年2月11日(日)放送回は、18日(日)19:00まで、TVerで無料で観られます。高嶋ちさ子ビックリ!チェロ演奏…オーケストラの授業がある小学校(TVer、テレビ朝日)#「オーケストラの授業がある小学校」の内容は開始後25分45秒からネット上では、とある「バイオリンの先生」も絶賛されていました。▼久々にテレビを観たら珍百景に小学生オケ! (バイオリンの先生の日記帳 様、2024年02月11日)ちなみに今回の放送回には、ほかにも「スルメをつりさげて登校する小学校」も登場していました。そちらも興味深く観させてもらいました。いろんな学校があって、いいですね♪▼大阪十三で、映画「夢みる小学校 完結編」やってます! (2024/02/11の日記)▼「どんな子どもも、それは1つの個性であり、正解である」 ~映画「夢みる小学校」 (2022/12/18の日記) ▼『音楽の教科書』~写真とシンプルな言葉で分かりやすい (2009/05/18の日記) ▼「ミュージカルのような授業」 ~マンガ家矢口高雄さんの体験より (2014/03/29の日記)▼コロナ禍の音楽授業 ~手拍子・ハミング・スキャット唱など (2021/06/23の日記)

2024.02.17

コメント(0)

-

「ものごとの明るい面しか見ない」 ~斎藤一人『本質』

久しぶりに、斎藤一人さんの本の紹介です。一人さんの本については、ほかにも語りたい本がありますが、とりあえず1冊だけ。『斎藤一人 本質 今だから語りたい、いちばん大事なこと』(斎藤一人、KADOKAWA、2023、1760円)#画像をクリックした先で、試し読みできます。一人さんの言う「本質」、気になります。この本には117の質問に対するシンプルな回答が書いてあって、それぞれがとてもおもしろくて興味深いです。ここでは、ここぞという、本質の中の本質だけを引用します。・(前略)私がなぜ、 これほどの成功や豊かさを 手に入れられたのかっていうと、 これに尽きるんです。 ものごとの明るい面しか 見ないってこと。(p183より)そういえば、本書のどの回答も、明るく楽しい考え方ですずやかに回答されている回答ばかりでした。どんな悩みをぶつけても、「あなたはそのままでいいんだよ」と言ってくれる一人さんの回答からは、自信と、安心感をもらいました。僕はとにかくすぐに不安になりますし、落ち込みます。身体の不調な部分はすぐに気になりますし、自分のことも、他人のことも、気になります。「気にしい」です。だからこそ、一人さんの、この考え方の「本質」を、自分の中にぜひ取り入れたいと思います。明るいことしか考えなかったら、きっと、明るく楽しく過ごせますものね。あなたも、ぜひ、明るい毎日を、お過ごしください。Make happy!!▼芦川裕子『斎藤一人 天使の翼』~壁を越える方法はいくつもある。 (2010/03/19の日記)▼芦川裕子『斎藤一人 天使の翼』~しんどい気持ちが、ラクになりました。(^。^) (2010/03/17の日記)

2024.02.16

コメント(0)

-

弓削田健介さんの合唱曲「世界中のまだ見ぬ友へ」(「いのちのまつり」もいい!)

昨日は参観日の代休でした。時間があったので、大好きな合唱曲の動画を作って公開しました。勤務校の音楽会で4年生が歌った曲です。めちゃめちゃ大好きな曲です!弓削田健介さんの作詞・作曲です。この曲の楽譜には、繰り返し記号がいっさいありません。「1番」とか「2番」とかは、ないのです。同じようなことを演奏するようでいて、同じ演奏は2度としない楽譜になっています。作曲者の弓削田健介さんのこだわりが感じられます。特にピアノの書法の多彩な変化には驚かされました。勤務校の4年生が、音楽会にむけて練習をしているのを聴いて以来、いっぺんに大好きになりました。子どもたちの歌声で聴くと、これがまた、いいんだ。弓削田さん、こんな曲が作れるなんて、すごいなあ!例によって例のごとく、動画は、カワイ「スコアメーカー」を使って作成しました。曲の全体像の確認等にお役立てください。楽譜は、以下の本をもとに作成しています。CD付きで、お得です。同僚の先生が貸してくれたのですが、あまりに感動しすぎて、自分用にほしくなり、借りただけでなく、自分で買い直しました。『しあわせになあれ~いのちと夢のコンサート~ 弓削田健介作品集』[ 弓削田健介 ]もともとの楽譜は歌のパートが1段に書いてあるので、2段に分けるのが、少々大変でした。上の本の付属CDに収録されている子どもたちの声による合唱、なんと、YouTubeで、部分的になら聴けるようになっています。子どもたちのためにつくられた曲は子どもたちの声で聴いてこそ!ぜひお聴きください。ね? すごく、いいでしょ!?さて、弓削田健介さんの曲でもう1曲、ふれずにいられない曲があります。「いのちのまつり」です。この曲がまた、ほんとうに、すばらしい。この曲を知って以来、僕の頭の中には、ときどきこの曲がこだましています。祈りに満ちた曲です。この曲も、上掲の楽譜集におさめられています。同名の絵本のために作られた曲です。この絵本がまた、すばらしい内容です。『いのちのまつり ヌチヌグスージ』[ 草場一壽 ]絵本の読み聞かせのYouTubeも、はっておきます。▼【動く楽譜】「旅立ちの日に」(3部合唱)を公開♪ (2024/01/05の日記)▼「スコアメーカー」で合唱譜に初挑戦!驚愕のクオリティ!(合唱「ここは友だちせいさくじょ」) (2023/07/20の日記)

2024.02.14

コメント(0)

-

【紹介】「まずはお互いを知る機会を――インクルーシブ教育を目指す、障害当事者たちの声」

Yahooニュースの「インクルーシブ教育」に関する記事が、ぜひお知らせしたい内容でしたので、シェアします。▼まずはお互いを知る機会を――インクルーシブ教育を目指す、障害当事者たちの声(Yahooニュース 2024/2/10配信記事)上のリンク先の記事は5ページにわたる記事ですが、その2ページ目に引用されている、映画『養護学校はあかんねん!』の中の当事者の声が、教育の本質を如実に表していると思いました。・「私は、教育とは、人間が人間として、みんなと共に生きぬく(ことだ)と教える場だと思います」(上掲先記事2ページ目より)教育とは何か。学校とは何をするところか。いろいろな情報があって、あれもこれもになりがちな今の時代だからこそ、一言でシンプルに言ってどういうことを目指しているのか、本質を捉えることが重要だと思います。「共に生きることを学ぶ場」というのは、令和の今の時代にあって、ますますその必要性を増すように思います。あなたは、いかが思われますでしょうか?▼「大切なことは、なにか」 ~『イタリアのフルインクルーシブ教育』などから (2023/08/13の日記) ▼NHK「バリバラ」で「インクルーシブ教育」特集! (2023/10/23の日記) ▼動画「分離教育をやめたイタリアのインクルーシブ教育の挑戦」 (2023/11/05の日記)

2024.02.13

コメント(0)

-

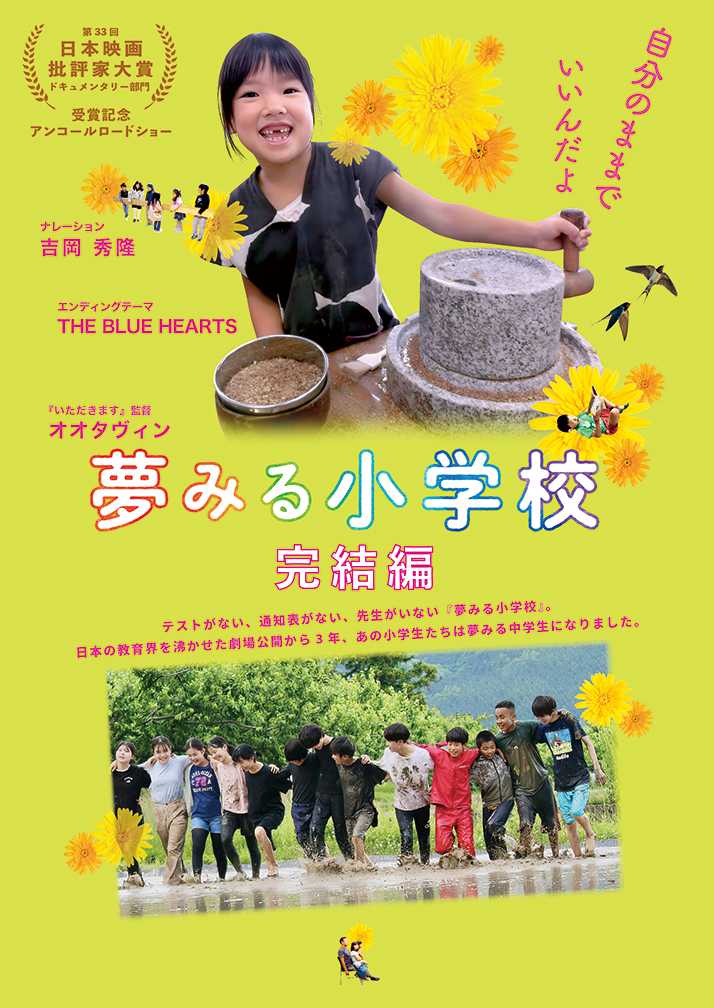

映画「夢みる小学校 完結編」観てきました!

昨日のブログで宣伝をさせていただいた「夢みる小学校 完結編」。3連休を利用して、大阪の十三(じゅうそう)に観に行ってきました。大変よかったです教育の本質に切り込んでいる映画だと思いました。テストや通知表などの「評価」をどうするか、普段の「授業」をどうするか、などについて、非常に考えさせられる映画でした。完結編が出る前のバージョンの「夢みる小学校」の映画を観て、小学生がさっそく行動に出るところが追加されていました。この映画の影響力を端的に物語っているなあと思いました。ぜひ、兵庫県でも上映会をしたいと思います。実は僕はクラウドファンディングで応援をさせていただいたので、自主上映会の権利を持っています。映画の最後のエンドロールにも、「にかとま」という名前がちゃんと載っていました。#載せていただいて、ありがたいです。自主上映会をどんなふうにしていくか、今はまだいろいろと悩み中です。とりあえず、上映会は兵庫県の丹波市か西脇市のどちらかでおこないたいと思っています。次期は今のところ、8月くらいかな、と思っています。ただ、自分1人で呼びかけたところで、少しも人が集まらないのでは、という不安があります。もし、自主上映会の企画を一緒に進めてくださる方がいらっしゃったら、ぜひ、ご連絡ください。または、「丹波か西脇で上映するなら、ぜひ行きたい」というご連絡でも構いません。同志、募集中です。このブログのコメント欄でも構いませんが、個人的にメールをいただければ幸いです。メールアドレスは、nikka★joy.email.ne.jp です。※★は、@に変更してください。よろしくお願いします!

2024.02.12

コメント(0)

-

大阪十三で、映画「夢みる小学校 完結編」やってます!

僕も個人的に応援させていただいている映画、「夢みる小学校」。その「完結編」が、ついに、公開。関東で先に公開されましたが、関西でも昨日(2024/2/10)から、大阪の十三の映画館で公開されています。#十三は、じゅうそうと読みます。#じゅうさんではない。上映劇場は、「第七芸術劇場」。通称「ななげい」です。▼第七芸術劇場「夢みる小学校 完結編」 http://www.nanagei.com/mv/mv_n1859.html関西の方、ぜひぜひ、足をお運び下さい。上映時間帯は、基本的に上のリンク先を見ていただけたらいいのですが、以下のような予定になっております。2/11(日) 16:15~ 12(月)~16(金) 11:45~#これ以降については上のリンク先でご確認ください。「夢みる小学校 完結編」は、「夢みる小学校」に登場した小学生のその後3年間を追って追加撮影した内容を加えたものだそうです。映画「夢みる小学校」は2022年公開の自主制作映画で、各地で大反響を巻き起こしました。この映画については、このブログの過去記事で何度か話題にしています。ご存じなかった方は、ぜひ過去記事のほうも合わせてご覧下さい。▼「夢みる小学校2023」の情報が!! (2023/11/29の日記) ▼「どんな子どもも、それは1つの個性であり、正解である」 ~映画「夢みる小学校」 (2022/12/18の日記)

2024.02.11

コメント(0)

-

「ETV特集 二風谷に生まれて ~アイヌ 家族100年の物語~」

アイヌのことをブログに書き綴っていたら、それを読まれた方から、こんな番組を紹介していただきました!▼「ETV特集 二風谷に生まれて ~アイヌ 家族100年の物語~」(NHK+)北海道平取町の二風谷には、アイヌ民族にルーツを持つ人が多く暮らす。貝澤太一さんもその一人。祖父と父は「二風谷ダム裁判」を提起し、初めてアイヌを先住民族と認める判決を勝ち取った。あれから30年近くがたち、何が変わり、何が変わっていないのか。太一さんは祖父と父が歩んできた過去を振り返ろうとしている。太一さんの視点から3代にわたる家族とアイヌの歴史をひも解き、日本社会とアイヌ民族の現在と未来を見つめる。 (リンク先の番組紹介より)今日の夜24時までなら、NHK+で無料視聴可能です。こんなギリギリになって、すみません。もし間に合えば、ぜひ見てください。#見られなくなる3時間前に投稿しています。( ゚Д゚)僕は今日、見ました。大変貴重な映像でした。教えてもらってよかったです。本で読んだ内容を、実際の映像で見ることができました。アイヌ関連の最後の日記で書いた、次の内容にかなり重なってくる番組でした。▼「国とは何だろうか。」 ~カベルナリア吉田『アイヌのことを考えながら北海道を歩いてみた』その2貝澤太一さんと、父の耕一さん、祖父の正さん。この3世代の実直な語りと、行動から、それぞれの思いがにじみ出ていました。番組の最初のほうで言われていた「我々が受けたことをなかったことにはできない」という言葉を、大変重く受け止めました。番組の最後のほうで、今のアイヌの若者たちは、今の時代であればアイヌだからといって生きづらさは感じないといったことを話していましたが、「何があったか」ということを、忘れてしまってはいけないと思いました。わざわざアイヌの神聖な場所を選んでダムを造り、当初計画していた工業用水は必要なくなったにもかかわらず工事を続行し、反対運動をしていた貝澤さん一家の家を強制的に所収してまで完成させた「ダム」に対し、貝澤正さんは「文明への怒りがこみあげてくる」と言われていました。見ていた僕も、同じことを思いました。貝澤耕一さんは、祖父の正さんから受け継いだダム反対運動などの経緯を、かなり詳しく記録に残されています。『アイヌ民族の復権 先住民族と築く新たな社会』 [ 貝澤耕一 ]ぜひ読んでおきたいと思いました。

2024.02.10

コメント(0)

-

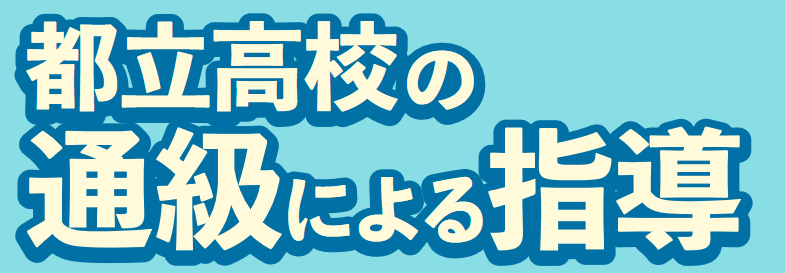

東京都の都立高校はすべての高校で「通級指導」をおこなっている

X(旧Twitter)をながめていたら、この情報に出くわしました。「高校通級」はまだ始まって数年で、僕の知る限り、基本的には都道府県立の公立高校のごく一部でしかおこなわれていないという認識でした。ところが、東京都は何年も前から、すべての高校で「通級指導」をおこなっているようです。#おそらく令和3年度から以前もそういう情報はどこかで聞いたことがあったような気がしたのですが、忘れていたので、このブログに書いておきます。どういうシステムでやっているのか、いろいろと気になるところです。▼通級による指導 (東京都教育委員会)▼「都立高校の通級による指導」 (東京都公式、PDF)上のチラシのなかでは、次のように書かれています。自分が在籍している都立高校で、在籍校の先生と専門的な知識やノウハウのある支援員によるティームティーチング形式などの指導が受けられます。「専門的な知識やノウハウのある支援員」というのは、民間の専門業者のようです。その業者さんだと思われる、以下のサイトも、見つけました。▼【代表ブログ】創る人と創る・都立高における通級による指導(発達障害の教育的支援「たすく代表日記」)イタリアのインクルーシブ教育についてのお話をオンラインでお聞きした時に、イタリアは学校の先生以外の専門家が学校や家庭に入り込んで、いっしょに支援や指導をおこなっていることを知りました。外部専門家との連携がインクルーシブ教育につながるものになっていけばいいなあ、と思います。詳しいことを東京の高校の先生に直接聞いてみたいです。#そういう知り合いはいないので、もしそういう方がこのブログを見てくださっていたら、ぜひ、コメント欄でお知らせください。

2024.02.08

コメント(0)

-

YouTubeで「しあわせ運べるように」(歌:にかとま)を公開♪

YouTubeで「しあわせ運べるように」(歌:にかとま)を公開しました。この曲は、阪神淡路大震災当時に、小学校の音楽の先生をされていた臼井先生が作詞・作曲され、その後、各地の震災の被災地で歌われるようになりました。もともとは子どもたちが歌うために作詞・作曲された合唱曲ですが、この動画では僕がソロで歌っています。#2017年の録音です。歌詞の中の「神戸」を「ふるさと」に変えて歌う「ふるさとバージョン」です。僕は12歳まで神戸で育ちました。神戸の復興の歌が、他の被災地の復興の歌にもなればと願っています。(関連リンク)<「しあわせ運べるように」演奏してみました>公式サイト様http://www.shiawasehakoberuyouni.jp/今年は、僕が毎年出させていただいている「丹波篠山とっておきの音楽祭」で、皆さんと一緒に歌う企画を考えています。4月20日(土)に丹波篠山田園交響ホール周辺でありますので、よかったらお越しください。みんなで歌いましょう!では、いつものように動画作成の裏話を書きます。今回使った歌声は、2017年の録音ですが、雑音を消してボーカルのみを抽出するやり方が分かったので、その音源を使って、『しあわせ運べるように CDブック』のピアノ伴奏音源に合わせています。#具体的な方法は、本記事の下の方にある過去記事へのリンク先をお読みください。上に引用した公式サイトで「演奏してみました」音源を公募されているので、このCDブックに付属しているCDの、とてもすてきな伴奏を使わせていただくことができました。とてもありがたいです。このCDブックは本当に感動的で、この歌が好きな人なら、持っておいて損はないと思います。『しあわせ運べるように CDブック』 [ 臼井真 ]MIXは僕はよく分からないのですが、とりあえずいろいろ試しています。今回は、グラフィックイコライザーとリバーブを、ボーカルとピアノで少し変えてみました。DAW(音楽ソフト)は、Ability4です。演奏音源は、これで完成。動画にするには、もうひと手間かかります。いつものように、Canvaでタイトル画像をつくり、ムービーメーカーで合成して編集しました。「空は今」のときの編集をベースにしています。 ↓▼驚異の「Voice Studio」音声変換!「空は今」KATE NIKATOMA 歌唱版を公開!!(2024年01月20日の日記)こういう作業は、前にやった作業ファイルを下敷きにすると、速くできる場合があるので、作業のバックアップはなるべくこまめに残すようにしています。また、こうやってブログに書いているのも、次に似たようなことをするときに、自分が忘れているので、未来の自分のために、書き残しているという意味もあります。自分のためにやっている趣味ですが、もしも皆さんにとっても、なにか役に立つところがあれば、幸いです。

2024.02.07

コメント(0)

-

「国とは何だろうか。」 ~カベルナリア吉田『アイヌのことを考えながら北海道を歩いてみた』その2

アイヌ関連のブログ記事を続けています。昨日から、以下の本の読書メモを書いていきます。『アイヌのことを考えながら北海道を歩いてみた 失われたカムイ伝説とアイヌの歴史』(カベルナリア吉田、ユサブル、2022、税別1800円)今回は、本書後半の記述を拾いたいと思います。本書ではかなり後のほうになりますが、「日高」の章で、著者は静内のシャクシャインの像を訪れます。シャクシャインは、和人の侵略に対してアイヌの英雄ですが、和人から和睦すると見せかけられた酒宴の席で討ち取られました。だまし討ちです。そのシャクシャインの像の台座に、「共生」の2文字があることに、著者は違和感を覚えます。・「共生」の2文字に違和感を覚える。 「過去にいろいろあったけど、水に流して仲良くやりましょう」とでも言いたげで、その「いろいろ」をほじくり返されたくない感じだ。 過去のいろいろ――差別とか、もともとアイヌが住んでいた場所を「日本の領土だ」と主張することとか。(p196より)実は上でふれられているシャクシャインの像は、建て替えられて新しくなった2代目。著者は1代目の像が放置されているのを見つけて、以前の像との比較もおこなっています。そのなかで、新しくすることで、歴史の負の部分に目をつぶってご都合主義に陥っていることを嘆きます。歴史は、こうやって、作り変えられていきます。新しいものしか見なければ、気づかずにいることも、ありそうです。著者は、単に北海道中をまわるだけでなく、消え去ろうとしている歴史の痕跡も見つけているのです。正しく歴史を知るために、著者のスタンスからは、学ぶべきものがあると思います。その後、著者が二風谷(にぶたに)を訪れて書かれたページにおいては、次のようなエピソードも紹介されています。・――アイヌにとって「聖地」である、この場所でのダム建設をめぐり、強い反対運動があったと聞く。 菅野さん(※二風谷生まれのアイヌ文化研究者で、アイヌ初の国会議員)も建設に強く反対し、国が強制収用に踏み切り、訴訟沙汰にもなった。 裁判は収用を違法と判断したが、しかし工事は進み、ダムは建設された。 一方で裁判を通じ、国が初めてアイヌを先住民族と認めた。(p196より)菅野さんは、僕が少し前に読書メモを書いたマンガ『ハルコロ』の監修者でもあります。裁判で違法と出たのにダム建設が進んだことに、驚きを禁じえません。このあたりの経緯はかなり複雑であるとも書かれているので、僕の知らないいろいろなことがまだまだあったのだと思います。ただ、アイヌの聖地が守られなかったことは、とても悲しいです。さて、本書はアイヌのことにたびたびふれている紀行文ではあるものの、アイヌのことだけを書いているものではありません。#グルメとかグルメとかグルメとかの話も出てきます。アイヌ以外の話題で、「このことも、つながっているなあ」と思ったのが、「囚人」の話です。「囚人」と聞くと、反射的に、悪いことをして捕まった人という印象がありますが、本書によれば北海道の監獄に収容されていた「囚人」は、簡単に言うと、時の権力者に逆らって捕らえられた人が、多数存在したようです。以下は、「第8章 網走」の、「囚人道路」の項からの引用です。・網走といえば監獄だ。 そして北海道の開拓には「囚人労働」が欠かせなかった。・「囚人」といっても、絶対的な悪人ではない。 時代の流れに翻弄され、結果的にその後の権力者に逆らってしまい、タイミング悪く「悪い人」になってしまった人たちが多かった。 彼らは欠員が出ても――死んでも――補充がきく格好の労働要因として、過酷な極寒の大地の開拓作業に放り込まれた。(p216より)これについては検証が必要な気もしていますが、少なくとも本書の著者は、そう捉えています。「網走監獄」のサイトなど、ちょっと調べた範囲で言うと同じような記述は公的なサイトからも見つかることから、これは、あながち間違いではないと思います。少し長くなりますが、本書の「網走監獄」の項からも、関連するところをさらに引用します。・ロシアの南下政策に対抗し、北の防備を固めるため、大勢の囚人が北海道に送り込まれた。 そして極寒の大地を開拓するという「懲罰」を課せられた。・権力闘争の覇者たちは優雅な時間を過ごした。 一方の敗者は極寒の地に送られ「死んでも代わりがいるから構わない」人権無視の扱い。・勝者の論理で社会が作られ、庶民はただ従うだけ、逆らえば「囚人」となる。 だが権力を得た勝者たちは、決して「正義」ではない。・石狩の大地を拓いた囚徒2000人。 開拓の遅れをとった十勝地方も、囚人投入で急速に発展。(p220より)以前、『どうして、もっと怒らないの? 生きづらい「いま」を生き延びる術は障害者運動が教えてくれる』の読書メモを書いたときに、青い芝の会の行動綱領で「愛と正義」が否定されていたことを思い出しました。▼「愛」という言葉も、とらえ方次第? ~荒井裕樹『どうして、もっと怒らないの?』その5「正義」という言葉がふりかざす権力性について、もう一度考えることになりました。せめて思いだけでも、一方的に使役されていた人々に寄り添いたいと思います。引用した「網走監獄」の項は、次のような言葉で締められています。・国とは何だろうか。 そうして守られた国で、僕も今、のうのうと暮らしている。 僕の日々の生活もまた、囚人たちの屍の上に成り立っている。 彼らの死体を踏みながら、生活している。 僕を含めた全ての日本人が。(p220-221より)正面切ってこんなことを言ってくる本書は、非常に考えさせられる本でした。本書を読むことで、僕は、いろいろな宿題をいただいた気がします。これから、とことん、考え続けていきたいと思います。▼この冬読んだ、アイヌに関する本4冊 (2024/01/29の日記)▼過去に学べ ~万博が抱える黒歴史「人間動物園」(東京新聞) (2024/01/28の日記)▼「文字」という文化で失ったものがある(『ハルコロ』その1)▼「文字」という文化で失ったものがある2(『ハルコロ』その2)▼アイヌへの差別 ~『知里幸恵物語』その1▼「外からの目」で見えてくるもの ~『知里幸恵物語』その2▼「わたしひとり、立派な人に見られたって、なんにもならない」 ~『知里幸恵物語』その3

2024.02.06

コメント(0)

-

カベルナリア吉田『アイヌのことを考えながら北海道を歩いてみた』その1

アイヌ関連のブログ記事を続けています。今日からは、以下の本の読書メモを書いていきます。『アイヌのことを考えながら北海道を歩いてみた 失われたカムイ伝説とアイヌの歴史』(カベルナリア吉田、ユサブル、2022、税別1800円)著者が北海道中をまわる旅行記です。著者は北海道生まれの紀行ライター。ブログを本にしたような軽い感じの文章ですが、近代の資本主義社会全般に対しては批判的なところがあります。ちょうど今、「ゴールデンカムイ」の映画が公開中なので、上の本は比較的新しい本ということもあり、書店では関連本のように近くに置いてあることがありますね。ただ、こちらの著者は「ゴールデンカムイ」には批判的です。「ゴールデンカムイ」ファンが間違って買ってしまうと、期待外れかもしれません。(参考)▼映画「ゴールデンカムイ」公式サイト「ゴールデンカムイ」だけではなく、近年の大々的なアイヌの打ち出し方、観光に利用するようなところすべてに対して、著者は批判的です。アイヌに関する博物館がリニューアルされると、「前の素朴な感じの方が良かった」と捉える方です。「こういう考え方もあるのだ」「こう捉える人もいるのだ」というひとつの参考にはなるのではないかと思います。ただ、本書で指摘されている「和人目線で見たアイヌの表現」は、現在では以前に比べて修正されているところも少なからずあるようです。たとえば、本書冒頭で著者は次のように書いています。・少し前、新千歳空港に掲げられた日本ハムファイターズの広告に「北海道は開拓者の大地」というフレーズがあり、アイヌへの配慮が足りないという問題になった。 和人に言わせりゃ「開拓」でも、アイヌの立場からすれば「侵略」や「植民地化」かもしれない。(p16より)新千歳空港は北海道最大の空港で、北海道の空の玄関口です。あまりに巨大すぎて、びっくりする一大施設です。#なんと空港に温泉まであります。上の例で示されているように、今の北海道では、「開拓」という言葉はアイヌへの配慮から、使われなくなっていたり、使う場合でも但し書きのようなものを付けることが多くなったようです。和人とアイヌ、両方の立場から、今の北海道における「アイヌ」の扱われ方を検討するには、著者の持っている目線でもう一度北海道を見て回るのも、大切なことかもしれません。では、空港以外で著者がどんなことを書いているのかも、少し紹介します。たとえば、函館の北方民族資料館を訪れた際には、以下のことが書かれています。・北海道から樺太経由で中国大陸まで通じる交易の道――北のシルクロード。 アイヌは交易を通じ「世界」とつながっていた。北海道に閉じこもり、黙々と狩猟採集を行っていたイメージをもたれがちだが、そんなことはないのだ。 これは、琉球時代の沖縄と似ている。 シルクロードを経由する交易を通じ、沖縄もまた世界とつながっていた。(p45より)上の引用箇所に顕著に見られるように、著者は「アイヌ」を表面的なステレオタイプで見ることに嫌悪感を抱き、博物館等での「アイヌ」の扱われ方を警戒しているところがあります。長く続いたアイヌの文化に対するリスペクトがあるようです。著者自身、この本の前に沖縄をめぐった本を多数出していることもあり、沖縄との共通点を書かれているところは、興味深いところです。同資料館で「北の神々」のコーナーを見た著者が思ったことを書いているところからも、他の本ではあまりふれられていないことが書いてあるので、引用します。・「今日から、この場所は日本になった」と突然告げられ、神社が立ち、鳥居が立ち、社殿に手を合わせて拝めと言われた。 神社が祀る神こそが神で、国を作った日本武尊こそが神であるからと、拝みを強要された。 アイヌは住処を追われ「日本人」になることを強要された。 外見や言葉遣いなど目に見える部分だけでなく、心の内側にまで、ズカズカと入り込まれた。(p46より)それこそ、「ゴールデンカムイ」に出てくるアイヌにとっての神=「カムイ」に関するところです。もちろん現代の日本では、信教の自由が憲法で保障されており、明治・大正時代の上のようなことが、今も公然と行われているわけではありません。ただ、過去の時点でそういうことがあったなら、今さら信教の自由を保障されたところで、もう前のようには戻れないことは、想像に難くありません。「心の内側にまでズカズカと・・・」といった表現を読んで、僕は、日本で過去に行われたキリスト教信者狩りのことを、思い出しました。「踏み絵」を強要するなどの、あれです。遠藤周作の『沈黙』を読んだ時の衝撃は、忘れられません。『沈黙』 (新潮文庫 えー1-15 新潮文庫) [ 遠藤 周作 ]「日本」とはなんなのか、「自由」とはなんなのか、いろいろと、考えさせられます。そういうことを考えておかないと、この日本では、「心の内側にまでズカズカと・・・」ということが、起こりやすいのかもしれません。次回は、本書後半の記述を拾いたいと思います。明日に続きます・・・。▼この冬読んだ、アイヌに関する本4冊 (2024/01/29の日記)▼過去に学べ ~万博が抱える黒歴史「人間動物園」(東京新聞) (2024/01/28の日記)▼「文字」という文化で失ったものがある(『ハルコロ』その1)▼「文字」という文化で失ったものがある2(『ハルコロ』その2)▼アイヌへの差別 ~『知里幸恵物語』その1▼「外からの目」で見えてくるもの ~『知里幸恵物語』その2▼「わたしひとり、立派な人に見られたって、なんにもならない」 ~『知里幸恵物語』その3

2024.02.05

コメント(0)

-

「わたしひとり、立派な人に見られたって、なんにもならない」 ~『知里幸恵物語 アイヌの「物語」を命がけで伝えた人』その3

アイヌ関連のブログ記事を続けています。今回も、以下の本の読書メモの続きです。『知里幸恵物語 アイヌの「物語」を命がけで伝えた人』 (PHP心のノンフィクション:小学校高学年・中学生向け)(金治直美、PHP研究所、2016、税別1400円)↓過去記事はこちら▼アイヌへの差別 ~『知里幸恵物語』その1▼「外からの目」で見えてくるもの ~『知里幸恵物語』その2本書の読書メモの最終回として、僕がどうしても引用したいと思ったところを紹介します。『アイヌ神謡集』の出版直前、ある雑誌から執筆依頼がきたときのことです。雑誌社の方から、「アイヌと知られると世間の人に見下げられるのではないか」と心配されたと聞いた時の、幸恵さんのことばを引用します。・だまっていればアイヌとわからない、ですって? では、わたしにシサム(和人)のふりをしろ、と? そんなことをしたって、わたしはアイヌよ。 口先でシサムといって、なんになるの? アイヌだから世の中から見下げられるなら、それでもいいわ! 自分のウタリ(同胞)が見下げられているというのに、 わたしひとり、立派な人に見られたって、なんにもならないもの。 それよりも、たくさんのウタリとともに見下げられたほうがいい。 それはちっともおそれることではないわ。(『知里幸恵物語』p134-135より)アイヌとしての誇り、プライド、仲間意識・・・いろいろなものが、真摯に伝わってきます。ひるがえって自分自身のことを考えたときに、自分はこれだけの思いを持って生きていっているだろうか?ということを思います。「何のために生きるか」そういったことを、あらためて思いました。3回にわたって書いてきた本書の読書メモはこれで終わります。次回からは、次の本の読書メモを書く予定です。現代日本の北海道における、巡回の記録です。『アイヌのことを考えながら北海道を歩いてみた 失われたカムイ伝説とアイヌの歴史』[ カベルナリア吉田 ]▼この冬読んだ、アイヌに関する本4冊 (2024/01/29の日記)▼過去に学べ ~万博が抱える黒歴史「人間動物園」(東京新聞) (2024/01/28の日記)▼「文字」という文化で失ったものがある(『ハルコロ』その1)▼「文字」という文化で失ったものがある2(『ハルコロ』その2)

2024.02.04

コメント(0)

-

「外からの目」で見えてくるもの ~『知里幸恵物語 アイヌの「物語」を命がけで伝えた人』その2

アイヌ関連のブログ記事を続けています。前回に引き続き、今回も、以下の本の読書メモの続きです。『知里幸恵物語 アイヌの「物語」を命がけで伝えた人』 (PHP心のノンフィクション:小学校高学年・中学生向け)(金治直美、PHP研究所、2016、税別1400円)本書の主人公である知里幸恵(ちりゆきえ)さんは、アイヌの口承文学を後世に伝える『アイヌ神謡集』の著者です。『アイヌ神謡集』については、以下の過去記事でふれています。オーディオブックなどへのリンクも掲載していますので、ぜひお読みください。▼「文字」という文化で失ったものがある(『ハルコロ』その1)『知里幸恵物語』では、『アイヌ神謡集』の序文を幸恵さんが書かれているシーンにおいて、その胸中を次のように描写されています。・そうよ、わたしたちの祖先は、かつて自由に、野山をかけ海に川に舟を走らせ、のびのびと暮らしていたというのに。 なぜ「ほろびゆく民族」にされなければならないの? たくさんの美しいことば、たくさんのおもしろい物語まで失われなくてはならないの? せめて、この本の中で生き続けてほしい――。(『知里幸恵物語』p117より)知里幸恵さんの、痛切な、切なる願いが伝わってくる文章です。幸恵さんは東京に出てこられて、ほんの少しのあいだ、東京見物をされたこともあります。そのとき、幸恵さんは「東京はなんてせわしないところかしら」と思われていたそうです。(本書p126)僕たちは、今の社会が当たり前のものであり、それ以外の社会を知らないところがあります。こんなふうに「外からの目」で見たとき、自分たちの社会のことを、客観的に冷静に見返すことができ、社会のあり方を問い直すことも、できるようになるかもしれません。社会のあり方を問い直すためにも、こういった書籍にふれていただくことを、おすすめします。それをせずして、多様性を尊重する社会、多文化共生の社会はつくれないと思います。▼この冬読んだ、アイヌに関する本4冊 (2024/01/29の日記)▼過去に学べ ~万博が抱える黒歴史「人間動物園」(東京新聞) (2024/01/28の日記)▼「文字」という文化で失ったものがある(『ハルコロ』その1)▼「文字」という文化で失ったものがある2(『ハルコロ』その2)

2024.02.03

コメント(0)

-

アイヌへの差別 ~『知里幸恵物語 アイヌの「物語」を命がけで伝えた人』その1

今週はアイヌの話題を連続してブログで書き続けています。今日からは、以下の本の読書メモを書いていきます。『知里幸恵物語 アイヌの「物語」を命がけで伝えた人』 (PHP心のノンフィクション:小学校高学年・中学生向け)(金治直美、PHP研究所、2016、税別1400円)インクルーシブ教育の反対を意味する言葉として、「分離教育」という言葉があります。「あなたは、こっちの学校ね!」と、大多数が通う通常の学校とは別に学校を用意して、そこに子どもを通わせる教育のことを言います。昨年の国連の勧告では、日本の「特別支援教育」が、場を分ける分離教育であると批判されました。勧告で強く要請されていたように、「分離教育」は差別であり、国際的にこれを禁止する流れになっています。この分離教育が、アイヌの場合にもおこなわれていたことが、本書に書いてあります。本書の主人公である知里幸恵(ちりゆきえ)さんが通われたのが、ほかならぬアイヌの子どもたちだけが通う小学校であり、和人(当時の日本人)から、「土人学校」と呼ばれていました。(p34)教育だけでなく、当時のアイヌが受けていた差別は、あまりにもひどいものがありました。本書によれば、もともとアイヌは平和で平等な社会を築いていた民族でしたが、身分制度のある和人の社会にどんどん組み込まれていき、和人から差別される存在として生きていかざるをえなくなったようです。その詳細が、子どもにも読みやすい文体で、本書には書かれています。ほんとうは本書をまるごと読んでいただいた方がいいのですが、ここでは僕が特に驚いたところを引用します。・アイヌの人びとには、土地の売買という習慣がありません。 また文字がないため、契約書などを読むこともできません。 そこにつけこんで、さまざまな規則や条例をつくり、一方的におしつけて、生活の場や、狩りや食物を得るための土地を、次つぎに取り上げてしまいました。 サケ漁やシカ猟も自由にできなくなり、家をつくるために山で木を切り出すことも、禁止されました。 さらに、日本語を使うことを強制し、名前すら日本名を名乗ることを強いたのです。(本書p40より)あまりにもひどい、としか言いようがありません。土地を奪い、文化を奪い、言語まで奪って、改名を強いたのです。アイヌとしてのアイデンティティを根こそぎ奪う行為です。こういったことは外国での植民地政策としてなら、歴史の時間に習った覚えがあると思います。しかし、日本の中で、こういったことがおこなわれていたとは、少なくとも僕は、歴史の時間に習いませんでした。よその国のことでは、ないのです。日本国内で、同じことが、おこなわれていたのです。こういった負の歴史を繰り返さないようにしなければなりません。あまり知られていないこういった歴史的事実を、ぜひ、多くの方に知ってもらいたいと思います。本書の読書メモは、明日以降も、続けます。▼この冬読んだ、アイヌに関する本4冊 (2024/01/29の日記)▼過去に学べ ~万博が抱える黒歴史「人間動物園」(東京新聞) (2024/01/28の日記)▼「文字」という文化で失ったものがある(『ハルコロ』その1)▼「文字」という文化で失ったものがある2(『ハルコロ』その2)

2024.02.02

コメント(0)

-

「文字」という文化で失ったものがある2(『ハルコロ』その2)

前回の続きです。未読の方は、まず上のリンク先をお読みください。今回も、マンガ『ハルコロ』の第2巻より、今回は、著者によるあとがきから、引用します。『ハルコロ 』2(漫画:石坂啓・原作:本多勝一・監修:萱野茂)・自然との共生――、 いまでこそふつうに唱えられていますが、 その考え方が根づいたアイヌの人たちのくらしには 教わることが多いです。 私が驚かされるのは口承芸術の世界です。・文字があるばかりに、 文字に頼ってしまうところが たぶん私たちにはあります。・絵本なしで、文字なしで、 アイヌのフチ(おばあちゃん)たちは 50も100も子どもたちにお話を聞かせていたというのです。・4晩かかってもまだ終わらないユーカラを、 ひとりで演じることのできる名人。 どんなに胸踊る舞台だったことか、 でもそんな長大な物語が いったいどうやって文字なしで伝承されてきたのか(『ハルコロ』文庫版 第2巻 p281-282より)「自然との共生」は、僕にとっても、大切なテーマです。アイヌ文化が大切にしてきたものは、僕が大切にしてきたものと、かなり通じるところがあります。そして、前回同様、ここでも、文字がないことで、かえってゆたかな口承芸術が成立していたことが、書かれています。実は、「読み書き障害」のお子さんを担当していると、文字を読むのがとても苦手な代わりに、お話をすぐに覚えてしまうお子さんに、何度も出会います。学校では、音読の宿題が出ます。その音読を、教科書を見ずに、ほぼ正確に、読めるのです。いちおう教科書はひらいているのですが、目線を見ると、まったく文字を目で追っていないのです。おぼえているお話を、読んでいるように見せかけて、語っているのです。これは、アイヌの人たちと同じような、才能かもしれません。世の中には、いろんな才能があるのですね。便利なものがあるから、それに頼って、人間自身が持っていた能力が、どんどん鈍っていってしまうということがあります。上の文章ではそれは「文字」でしたが、皆さんはもうお気づきでしょう。そうです。現代社会の「スマホ」などの情報機器も、それにあたると言えるでしょう。便利さを手に入れた代償が、あるかもしれない。そんなことにも気づかせてくれる本でした。漫画として非常に完成された作品です。難しいことは何も考えずに、アイヌのくらしを追体験するようにして読むことができる作品です。ぜひ、お読みください。『ハルコロ』(1) (岩波現代文庫 文芸338)[ 石坂 啓 ]▼この冬読んだ、アイヌに関する本4冊 (2024/01/29の日記)▼過去に学べ ~万博が抱える黒歴史「人間動物園」(東京新聞) (2024/01/28の日記)

2024.02.01

コメント(0)

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

- シングルマザーの子育て

- もうどうしたらいいか分からない

- (2025-11-14 23:09:22)

-

-

-

- 0歳児のママ集まれ~

- ☆寝かしつけ ベビーキャップ☆

- (2025-11-16 21:36:26)

-

-

-

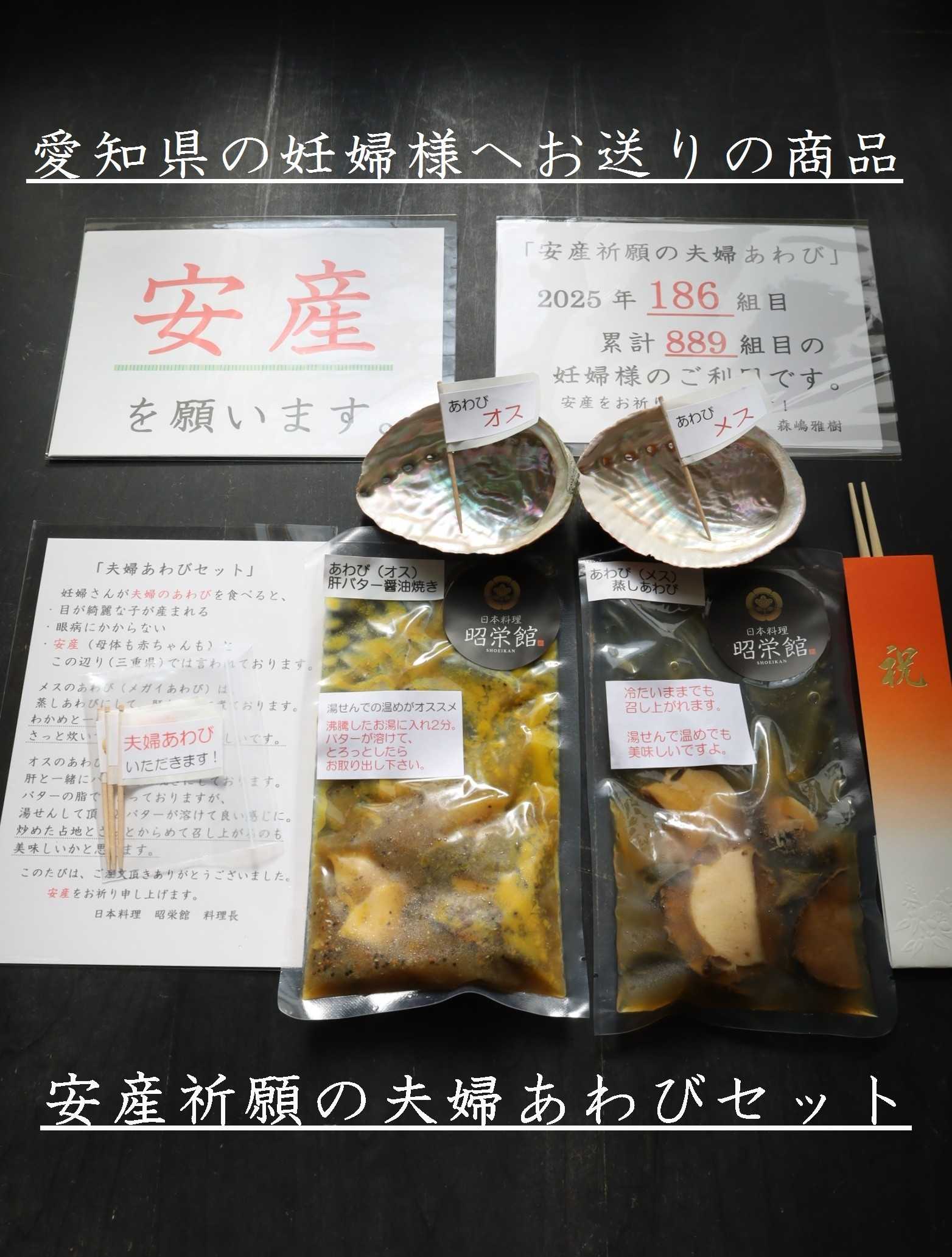

- 妊婦さん集まれ~!!

- 娘の腹帯祝いに夫婦鮑を探していまし…

- (2025-11-22 06:19:53)

-