2021年01月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

Kindleの電子書籍読み上げのクオリティをアップ↑

寝ながら聴ける「音声読み上げ」での読書は、とても便利です。ただ、Kindle電子書籍の読み上げは久しくやっていませんでした。やり方を忘れていたので、ネットで調べて、やっと実現できました。▼【めちゃ便利】Kindleの読み上げを使ってオーディオブック化する方法 (「正直スマホ」内記事、2020/10/21)そうして、iPhoneでKindleをSiriさんに読み上げしてもらっていたのですが、ところが、これが、急に止まる。あと、読み間違いも結構多い。「どうすればいいのかな」と思っていたら、別のやり方が分かりました。下のブログ記事に書いてありました。▼【スマホ耳読】Kindleの読み上げが止まらないようにする方法【Alexa】 (コアテンさんのブログ「コアログ」内記事、2020.11.18更新)詳しくは上の記事を読んでいただければいいのですが、なんと、「アレクサ」を使うのです。と言っても、「アレクサ」本体は持っていないので、無料のアプリだけをダウンロード。これで、Amazon Kindleを、かなり流ちょうに、止まらずに読んでくれるようになるのです。びっくり!Siriが登場したときにもびっくりしましたが、音声アシスタントはどんどん新しいのが出てきていますね。アプリの読み上げには、そのアプリの会社の読み上げ機能を使った方が、いいのかもしれません。まあ、たしかに。(関連する過去記事)▼音声読み上げソフトがすごい!(「VOICEROID」(ボイスロイド))

2021.01.28

コメント(0)

-

「扇を思い浮かべなさい」 ~小林正観『マンガでわかる 100%幸せな1%の人々』

小林正観さんの本はたまに読みたくなります。ゆるくて面白いお話がたくさん書かれています。それをマンガにしたのが、これ。 『マンガでわかる 100%幸せな1%の人々』(小林 正観、KADOKAWA、2017、絶版(古本にて流通))【電子書籍版】本書の中で覚えておきたいと思ったところを、メモしました。=============================『マンガでわかる 100%幸せな1%の人々』 ・「扇を思い浮かべなさい」 少ししか開かない扇だと 受け入れられない人に イライラするけど 180度に広げたら 受け入れることができる――(p101より)・相手を受け入れること、 「たしかにそういう価値観の人もいるよね」と、 「私」の心の許容範囲を広げることで、 「私」自身がラクになれるのです。・まさに、自分がラクに生きるための「奥義」なのです。(p110より)「扇が奥義」っていうのが、しゃれていて、おもしろい! そして、対人関係の受け入れられる範囲を、非常にうまくたとえていると思います。 自分が今受け入れることができないでいる人が、 あっちにも、こっちにもいるとしたら・・・ それは、自分自身の扇が広がっていないのかもしれませんね。 扇をイメージすることで、 相手の問題から自分自身の問題に転換することができる。 名言だと思います!・怒鳴ったり、怒ったり、威張ったりするのは、 自分が偉いと勘違いしているだけです。・「私」がすべてを決めています。 すべてが自分にちょうどいいのです。(p128より)これも、「自分自身の問題」と気づかせてくれる 愛ある教えです。 思い上がった態度で人と接すると、人は離れていってしまいますよね。 今周りにいる人たちを大事にする。 「すべてが自分にちょうどいい」。 そう思いながら、「自分」を高めていけると、 周りの人たちも、自然と変わっていくのではないでしょうか。 たぶん、きっと。・(子育ては、)「ありとあらゆることが楽しい」と、 「行動」で知らせるようにすること(p143より)・子どもに「なんでも肯定すること」を教え込んだほうがいい(p144より)最後は子育てに関することです。 子どもは、大人が言ったとおりにはならず、大人がしたとおりになる。 やはり、大人の「行動」が大事ですね。 そして、子どもには、「なんでも肯定すること」を教える。 なるほど。 別の本で、ストレスの正体は「否定性」ということを読んだ覚えがあります。 なんでも肯定することができれば、すべての経験が財産になり、 明るく楽しく人生を過ごせるのではないでしょうか。 愚痴、悪口、泣き言、文句ばかりの人生と、どちらがいいでしょう。 子どもには、ぜひ明るい未来を提供したいものです。 そのためには、まず周りにいる大人が、肯定的になることですね!=============================いかがでしたか?なかなか面白く、含蓄のある言葉だと思いませんでしたか?小林正観さんはもう亡くなられたのですが、著書をたくさん残されています。マンガを入り口にして著書を手に取ってみるのも、いいと思いますよ!(関連する過去記事)▼ 普段の逆をしよう ~小林正観『宇宙一がんばらない幸せの法則』 (2021/1/6の日記)

2021.01.27

コメント(0)

-

地域に暮らすうえで大切なのは、挨拶(と●●●●)~『コミュニティデザインの時代』

都会に人口が集中している現在の日本ですが、コロナ禍を経験し、テレワークの現実味が出てきたところで、田舎暮らしを志向する人も増えているようです。地域コミュニティづくりについて書かれた次の新書は、なかなか参考になります。『コミュニティデザインの時代 自分たちで「まち」をつくる』 (中公新書、山崎亮、中央公論新社、2012、税別860円)都会と田舎では、ずいぶん違うことも多いです。特に「人づきあい」は、田舎に新しく移住する人にとって、不安要素の一つではないでしょうか。本書に書いてあることは、著者の実地経験によるもの。また、多くの人から直接話を聞いて分かったことも書かれており、信頼性があります。たとえば、次のようなことは、田舎の人も思わず「そうそう」と膝を打つものでした。=========================・集落で暮らすために必要なことは何か。 何人かのIターン者に話を聞いたところ、「挨拶」と「草刈り」だという。 とにかく挨拶は大切らしい。 どんなに遠くにいても挨拶しておかないと「あいつは挨拶ひとつできない」といわれてしまう。(本書p154)=========================ちなみに、この後の記述で「しっかり挨拶できる人には、いろんなものが家に届く。大根、にんじん、柿、みかん。」とあり、思わず笑ってしまいました。本当に、そうなのです。田舎の田舎らしさを、よく表していると思います。田舎には都会にはないものがたくさんあります。その分、煩わしいことも増えます。しかし、人間同士のコミュニケーションの基本は、どこでもいっしょ。学校教育は昔から「挨拶」を重要視しますが、やはり、子どものころから挨拶の重要性を教えておいたほうがよさそうです。都会で暮らしていると地域の中で挨拶をせずに暮らせたりもするのですが、いつ田舎に行くかわかりません。また、都会でもちゃんと顔見知りを増やして、いざという時に助け合ったり、支え合ったりできるほうが、いいのです。普段はよくても、災害時には、日ごろの近所づきあいなどが命を救うことになるかもしれませんしね。あいさつを、しよう!

2021.01.26

コメント(0)

-

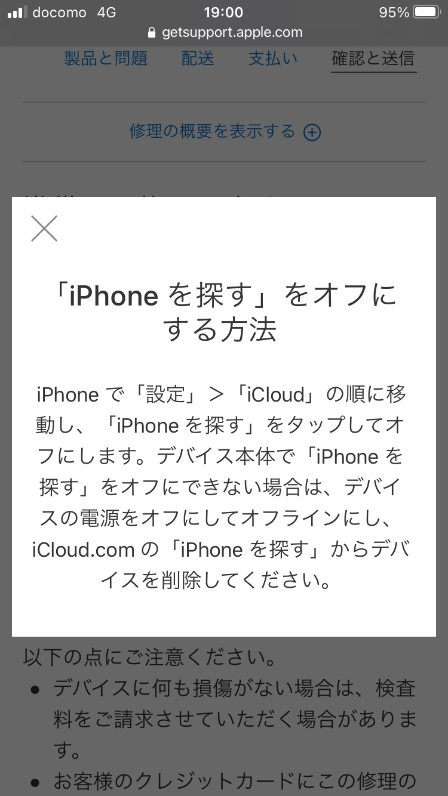

古いiPhoneのバッテリー交換

周りを見渡せば、ほとんどの人がiPhoneを持っています。なかには、新しいのに買い替えても前のiPhoneをまだ持っている人も増えてきました。かく言う僕もその一人です。前のスマホは子どもに与える、という人もあるようですが、僕は自分で2台とも使っています。前のiPhoneは、iPhone7Plus。画面がでかいのです。新しいiPhoneは。iPhoneSE。ネットで購入したのでサイズがよくわかっていなかったのですが、画面が小さいのです。そういうわけで、画面が大きいiPhone7も、用途に応じてちょくちょく使っていました。ところが!前のiPhone(7Plus)の調子が悪い。満充電した直後に、充電がほぼないという表示が出る、アプリが急に落ちる、電源が入らないときがある、などなど・・・。明らかにおかしい!調べてみると、使い続けることによりバッテリーが劣化しており、交換が必要な状態でした。▼iPhoneの電源が落ちる!原因はバッテリーかも (しむぐらし、2018/10/04 )▼iPhoneバッテリー交換の目安は?交換費用や実際の手順を解説 (しむぐらし、2020/05/18 )iPhoneは、充電を繰り返すごとに、バッテリーの寿命を少しずつ消費しているようです。充電したまま使うのも、あまりよくないようですね。運が良ければ普通に使えるのですが、ここはおとなしくバッテリー交換をしてもらうことにしました。Appleの正規の交換は、近くにApple Storeがないので、取りに来てもらうことになります。非正規のスマホ修理店が地元のゆめタウンにあるので、まずはそこで交換ができないかと問い合わせました。しかし、「最近Appleがバージョンアップで非正規対応に対応していて、当店でバッテリー交換をすることはできるのですが、非正規のバッテリーでは不具合を起こす可能性があります」とのこと。正直に言ってもらったので助かりました。仕方ないので正規サービスに申し込みました。iPhone7のバッテリー交換の費用は、税別5400円です。高いといえば高いですが、この値段で使い続けることができるなら、新品を買うよりはずいぶん安い。修理に出す時点で、内部データが消えることは了承せねばなりません。(バックアップから復元は可能)また、カバーなどのアクセサリ類はすべて取っておき、「iPhoneを探す」などの機能の対象からも外す必要があります。やっておくべきことはわりといろいろあり、初めてなもので、少々手間取りました。ネットで申請すると、申し込んだ時間帯に自宅まで取りにきてもらえます。僕は土曜日の午前中を指定していました。10時半ごろ、ヤマト運輸の方が、取りにこられました。(^^;)Appleの人が直接取りに来るのではないんですね。ヤマト運輸の方はスマホを即時パックする梱包用段ボールを持っておられて、スマホを渡すとすぐにパックして持ち去っていきました・・・。バッテリー交換の結果はまだ出ていませんが、1週間後くらいに届けてくれるのかな?費用は代引き払いにしたので、届けてもらった時に払うようになっています。日にちはかかりますが、正規対応なので、おそらくちゃんと直って帰ってくるものと思います。予備機なので、まあそれぐらいは待てます。

2021.01.25

コメント(2)

-

「みんなでチャレンジ」が習慣化の決め手!~習慣化アプリ「みんチャレ」

マンガ「ドラゴン桜2」10巻に、習慣化アプリ「みんチャレ」が紹介されていました。習慣化アプリなんていうのがあるんだ。びっくりです。なんと、ネット上でもその部分のマンガが読めます。下のリンクから、ぜひ読んでみてください。けっこう長く収録されています。無料で読めてオトクです。▼みんチャレ | ドラゴン桜2 × みんチャレ「みんながやるから 自分もやる この関係性ができているから みんなが勉強する だから成績が上がる」という説明に、「なるほど。そのとおり!」と思いました。そして、アプリの説明。「新しい習慣を身につけたい5人がチームを組み チャットで励まし合いながらチャレンジする 3日坊主防止アプリ」おお~~。これを考えた人、スゴイ!科学的根拠も示されています。「人は同じ属性や同じ目的の人とともに行動したほうが 高い効果を得やすい」「仲間とのコミュニケーションが習慣化を促す」「目標設定が同じ者同士の共感と励ましが 信頼関係を生み 成果につながる」すべてに「なるほど」と思いました。これは効果があると思います。さっそくアプリをダウンロードして始めることにしました。▼「みんチャレ」公式サイト僕の場合、目的はひとまず「ブログを書くこと」の習慣化にしました。同じ目的を持つ人たちとチームを組むのですが、すでにあるチームに入らせていただきました。そのチームの目的はブログまたは創作活動となっていたので、目的を意識して、できれば毎日達成していきたいと思います。マンガ「ドラゴン桜2」10巻の巻末には、「みんチャレ」開発者のインタビューも収録されています。その開発者インタビューによると、「行動変容にいいと思われる機能はどんどん取り入れて、実際に効果があると見られたものは残し、効果なしと見なされたものは落とす」ということを繰り返してきたそうです。興味深いのは、「ランキング機能」が効果なしと見なされて削除されたこと。「競い合う環境というのは、習慣化にあたってはあまり効果がないとわかった」んですって。子どもたちに学習習慣をつけさせるときにも同じなんだろうな、と思いました。(太字部分の引用は、『ドラゴン桜2(10巻)』p182より)『ドラゴン桜2』(10) (モーニング KC) [ 三田 紀房 ]『ドラゴン桜2』(10)【電子書籍】[ 三田紀房 ]ネット上でも開発者インタビューが見つかりました。こちらは日本財団のサイト。▼目標達成の秘訣は「ゆるいつながり」?習慣化アプリ「みんチャレ」がいま求められる理由 (日本財団ジャーナル、2020/5/1)コロナ禍をふまえて「宅トレ」が今人気なんだそうです。(関連する過去記事)▼スマホを授業で活用する ~『ドラゴン桜2』と「Cラーニング」 (2020/5/9の日記)

2021.01.24

コメント(0)

-

野球好きな子が学習用語をいつのまにか覚えるかもしれないゲーム「脳内野球」

ある日、僕は、思いつきました。三角形が、「底辺×高さ÷2~~~!!」と叫びながら野球をしたら、面白いかもしれない。・・・はい、ワケがわかりませんね。「このワケのわからなさが面白い!」と思っていただけた方のみ、続きをお読みください。実は僕は以前、エクセルで動く野球ゲームを作っていました。はい、このへんから、かなりぶっとんだ内容になっていきますよー。で、その野球ゲームは、選手が、必殺技を叫ぶんです。ついてこれてますかー?で、今回、それをリニューアルしました。選手の初期メンバーを、「学習用語」にしています。たとえば・・・=○=○=○=○=○=○=○=○=○=○=○= バッター「三角形」。一打逆転のチャンス。ここは気合いが入る。 「うおお~~~! 底辺×高さ÷2~~~!!」 打った! カキーン。 長打コース!=○=○=○=○=○=○=○=○=○=○=○=・・・とまあ、こういった具合です。もともと作った野球ゲーム、実は当時不登校だった中学生が、声の出演をしてくれています。「なにかやりがいのあるものを提供できないか」と考えた結果、ゲームが大好きな子どもたちだったので、ゲームを作るお手伝いをしてもらおうとしたのです。めっちゃ気合いの入った「審判」の声を演じてくれました。今でも感謝しています。ゲーム自体は教育的要素はなくて、純粋な野球ゲームです。サイコロを転がして「ヒット」とか「ホームラン」とか判定するゲームをもとにしています。ただ、今回、数々の学習用語を初期チームのメンバーにしたので、ゲームをやっているうちに、知らず知らずのうちに、学習用語を覚えてしまうかもしれません!興味を持った方は、専用サイトから、ダウンロードしてみてください。完全に僕のオリジナルです。▼エクセル野球シミュレーション「脳内野球」のホームページエクセルがあれば、動作します。無料です!VBAプログラミングが分かる人は、ソースコードを直接さわってもらってもかまいません。選手名や必殺技は、好きなように変えられます!うちの子は「絵がないから、面白くなさそう」と言っていましたが、「絵がない」というのはこのゲームの最重要ポイント。試合進行に関わる絵は、なるべく出さないようにしています。テキストを読んでいくことで頭の中で試合の光景を思い浮かべるのが、このゲームです。だからこそ、三角形だろうが宇宙だろうが、ありとあらゆる選手を登場させることができます。あなたも、想像を絶するキャラクターを設定して、試合をさせてみてください!頭の中で、想像力のスイッチを入れよう!(笑)(関連する過去記事)▼【Excelプログラミング講座】13 まとめ(連載最終回)

2021.01.23

コメント(1)

-

コロナウイルスの情報への接し方~「『想像力のスイッチを入れよう』応用編」

光村図書の小学5年国語教科書に採用されている「想像力のスイッチを入れよう」。ちょうど今頃が学習時期です。もう終わりかけかな。この文章は、想像を働かせることの大切さを呼びかける説明文。断片的な情報から全体を判断してしまう危うさを教えてくれます。その著者下村健一さんが、コロナ禍に合わせて、コロナの情報への接し方を題材にした応用編動画を公開されています。▼想像力のスイッチを入れよう 応用編 (光村図書公式サイト、2021/1/14)↑「応用編① まだ分からないよね?」:約6分↑「応用編② 事実かな? 印象かな?」:7分弱上の動画でふれられている、「善意のつもりで不確かな情報を流してしまっている」というところは、特に今のコロナ禍の状況で気をつけるべきポイントだと思います!↑「応用編③ 他の見方もないかな?」:6分20秒↑「応用編④ 何がかくれているかな?」:約6分本日5年生で国語を教えている先生方に紹介したところ、どの先生も、「子どもたちに見せてみる!」と言われていました。直前に「こんなのがあるんですよ」とお伝えしたら、即ネットで調べて、即子どもたちに見せられた先生もいらっしゃいました。コロナウイルスに関する情報への接し方は、本当に気をつけないといけないと思っています。中途半端な受け取り方をすると、差別や偏見にもつながりかねません。上の動画は、本当にタイムリー。5年生以上なら、他の教科書で学んでいる子どもたちにもオススメです!↓以前書いたこちらの記事も、よろしければ合わせてお読みください。(^^)(関連する過去記事)▼全校生への人権講話「ウイルスによる不安からくる差別に気をつけよう」 (2020/11/28の日記)

2021.01.22

コメント(0)

-

「音を聞く」だけでも、分かる! ~西川純『子どもたちのことが奥の奥までわかる見取り入門』

今日は予定外のことがあって、1年生のクラスに少しだけ入りました。なにしろ予定外だったので、時間はあるのに、やることが何も決まっていませんでした。「何をして時間をもたそうか・・・」と考えました。そういうときは、僕はだいたい、本の読み聞かせをします。いや、「読み語り」と言うべきか。「読み聞かせ」というのは、普通、教師の読むテンポがかなり速いです。子どもたちは、速いテンポで読まれても、情景描写が頭の中にできるのが、追いついていきません。僕の場合は、朗読の要素を入れます。演劇の要素も入れます。だいたい、一文を読んだら、その余韻の時間に、子どもたちの反応を見ます。そういうとき、音を立てる子がいます。よく見ると、サイコロを机上に出していました。(笑)合図を送ると、しまってくれました。西川純先生が書かれた『見取り入門』という本の中に、「(授業中に)遊んでいる子の見つけ方」という本があります。その中には、「耳障りな音を出しているとしたら、まず確実に遊んでいるよ。」(p54)という西川先生のセリフがあります。(この本は、セリフのやりとりで書かれた本なのです。)その例は、体育館で学年総合の授業をしているときをたぶん想定されているのですが、「周りを意識している子どもは、周りに迷惑をかけない声の大きさ、高さで話す。 ところが遊んでいる子は周りを意識しない。だから耳障りな音を出すよ。 だから、体育館で数百人の子どもが活動していても 誰が遊んでいるかは、目をつぶって耳を澄ませば直ぐに分かるよ。」(p55)という西川先生のセリフがあります。僕の場合は教室内での読み聞かせ(?)でしたが、自分が発する音に敏感になっていただけに、子どもたちの発する音もキャッチすることができ、結果的に似たようなことを思いました。そうか、音を聞くって、大事なんだ。「見取り入門」なのに、「聞く」ことも指摘されているとは、さすが西川先生。この本はとっても読みやすい本です。しかもエピソードが具体的で、とんでもなく分かりやすいので、オススメです。いろんな状況ごとの「見取り」が西川流で解説されています。中には真偽を確かめたくなるものも!まあ、読んでみての、お楽しみです。『子どもたちのことが奥の奥までわかる見取り入門 会話形式でわかる『学び合い』テクニック』 (THE教師力ハンドブックシリーズ、西川純、2015、明治図書出版、1760円)僕は今は「通級の先生」をしているので、仕事の大前提は「見取り」です。個に応じた指導の場合、「見取り」なくしては成立しません。ただ、もちろん集団を相手にするときも、「見取り」は大事。しかし、集団相手の「見取り」は、なかなか難しい。特に、40人学級となると、人数が多すぎて、ポイントが定まらなくなりがちです。だからこそ、「この先生はこういう見取りのポイントを持っている」といった知識を入れておいて、自分の場合に置き換えて、見取り方を考えていけるといいかな、と思います。いろいろな「見取り」について解説している、「見取り」がテーマの本って、実はあまりない。見方・考え方のバリエーションが広がるので、いろんな人の「見取り」論をぜひ、知っておきたいところです。

2021.01.21

コメント(0)

-

『フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのか』

夏休みは短かったですが、冬休みはわりと長く休めました。そして先週も、月曜が休みだったので、平日は4日勤務。いよいよ今日から、平日5日勤務が始まりました。始まると怒濤のようにやることがあって、帰りが遅くなるのは日常茶飯事。年も変わったことだし、緊急事態宣言は出ていますし、早く帰れるようにそろそろ真剣に考えた方がいいかもしれません。コロナにより感染症対策が求められていて、はっきり言って、決めなければならないこと、やらなければいけないことが増えています。それなのに早く帰る。それは、いったいどうすれば叶うのか?今日は、そのヒントを、フィンランドに求めてみましょう。『フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのか 』(ポプラ新書)(堀内 都喜子、ポプラ社、2020、税込946円)フィンランドと言えば「常に世界でトップクラスの学力」と言われる国です。その国の教師は、午後4時に仕事が終わる?うーむ。これはいったいどうなっているのか。しかも、学力だけでなく、本にはデカデカと、「2年連続! 幸福度 世界1位」と載っています。幸福度。もしかすると、人間にとって、もっとも重要な指標かもしれません。人間は幸福になるために生きていると言ったのはだれだったか。たとえ幸福になるために生きていなくても、幸福であればそれに越したことはありません。幸福度1位はブータンかと思っていましたが、最近は、フィンランドでした。これは国民性の違いなのか?それとも、システムの違いなのか?いろいろと疑問はわきますが、とりあえず最初の疑問を追求していきましょう。フィンランド人は本当に午後4時に仕事を終えて帰っているのか?本書p46には、はっきりとこう書いてあります。「16時を過ぎると、みんな帰っていく」「16時半を過ぎると もうほとんど人はいなくなる。」「不思議なほど、どこの業界でも徹底されている。」うーむ、衝撃的です。早くに仕事を終えられる理由は、もちろん、いろいろあります。ここでは、日本人が今からでもまねできそうなところを1つだけ、挙げてみましょう。それは、会って話すことを重要視しないということです。日本人は会って話すことを重要視します。営業は足で稼ぐし、会議はいたるところにあります。これが、長時間勤務のもとです。コロナで「会って話す」ことに制限がかかっている今こそ、会って話をすることを少し見直してみてもいいかもしれません。本書には次のような記述があります。「会議は議論をして、最後に何かしら決定や結果を求める場所」(p74)「挨拶だけの面談はいらないし、報告も基本メールか電話にしてほしい」(p75)「一度会ったら、その後はメールや電話でいいです」(p75)会議については「効率よく進めよう」「必要ない会議はなくそう」という議論が、これまでもありました。そこへオンラインが入ってきて、「オンライン会議でも代わりができる」ということが分かってきました。オンラインなら、出会いに行くための移動時間が、ゼロになります。要件が終わったあとの雑談も少なくなります。僕はもともと人と会って話すのが苦手なので、メールでいいならメールで済ます派です。今まではそういう輩は、だめだったのです。人と会うことを面倒くさがるような人は、仕事ができない人だったのです。しかし、「それでいいじゃないの」と舵を切るときが、来ているのかもしれません。ただ、職務上、出会って話したほうがいい場面もたくさんあることも知っています。たとえば、教員の場合、保護者と会って話すことはかなり重要だと思っています。子どもに対して教育を行なう仕事をするのであれば、保護者との連携は重要なのです。それなのに出会う機会がほとんどないので、それがマイナスに働くことが多いのです。めったに会わない保護者とは、会って話すことは重要です。そういうふうに、何でもかんでも、というわけではありませんが、基本的には、教職員間の「会って話す」は、メールやオンラインに置き換えていったほうがいいんじゃないか、という気はしています。学校というところは、職員ひとりひとりにメールアドレスが付与されたのも、ごく最近でした。メールやオンラインという文化からは、非常に遅れているのです。民間企業ではメールで済ますことでもいちいち会って話をしている、というのは、わりとありそうです。民間企業から教員になった僕の実感です。さて、そんなふうにして時間を作ったとして、その時間で何をするのか?これも1つだけ例を示しましょう。フィンランド人が好む「時間の使い方」について、p191に、こんな記述があります。「フィンランド人は 1人の時間を楽しむ。」「静かに1人の時間を持って深呼吸することは、誰にでも必要なんだと思う。」これは、僕も、とても大切にしていることです。他の人と一緒に協力して取り組むことは、もちろん大事です。でも、1人になる時間も、大事。個人としてしっかりと1人の時間を持つことが、全体として協力したり協同したりすることにもいい影響を及ぼすものだ、と僕は思います。さあ、あなたも今から、働き方改革、始めませんか?

2021.01.18

コメント(0)

-

26年目の1.17

阪神淡路大震災から26年目を迎えました。(提供:写真AC)今年は新型コロナウイルス感染症の流行により、震災関連行事の開催があやぶまれました。しかし、「中止にはせず、対策を講じた上で工夫して開催する」としたところが多かったようです。「この日を忘れない。大切にしたい」という多くの思いを感じました。兵庫県民にとっては、小・中学校で震災に関する学習を毎年継続してきたこともあり、若い世代も含めて特別な日となっています。僕も、早朝からテレビで神戸からの中継を見つつ、午前5時46分には黙祷をいたしました。午前中、所属する組合の「追悼のつどい」にオンラインで参加しました。オンラインで中継されたおかげで、初めて参加することができました。同じ部屋にいた息子を膝に乗せながら、一緒に見ました。当時の話をお聞きできるのは、たとえオンラインであろうと、大変貴重です。「避難したのは家庭科室だった」「学校が再開されても校舎が壊れていて教室には入れず、美術室を代わりに使った」などの具体的なお話を聞き、当時の大変さに思いを馳せました。以前僕が勤務していた市の、先輩のK先生のお話もありました。K先生の学校は1.17の今日は登校日ということで、事前にビデオ撮影されたものを視聴しました。(僕の前の前の勤務校もそうですが、1.17が土日にあたるときには登校日にする学校が、被災した地域にはあります。当日に追悼式などを行なうためです。)K先生は、阪神淡路大震災以降に各地で起こった災害に際して、ボランティアに行かれていることを話されました。僕もK先生に誘っていただいて、初めてのボランティアに豊岡まで行ったことを思い出しました。「その場所に、行くということが大切」というお話が、胸に響きました。最後には、小学校の合唱団の歌もありました。澄んだ声と清らかな響き、伝わってくる空気感に、涙がこぼれそうになりました。今、歌が歌えないような状況にありますが、歌の持つ力、心と心をつなぐ力を感じました。最初に歌われた「大切なふるさと」は初めて知ったのですが、とてもいい歌でした。豊岡にK先生とボランティアに行った後、1人でボランティアに行ったのが佐用でしたが、佐用のために作られた歌が、「大切なふるさと」だそうです。いろいろな縁がつながっていることを感じました。最後に歌われた「しあわせ運べるように」は、僕も以前から大好きな歌。本日、神戸市の第2の市の歌として指定されたそうです。(▼「しあわせ運べるように」神戸市歌に指定 震災復興願い歌い継がれ(神戸新聞 1/14))「しあわせ運べるように」は神戸の小学校の先生である臼井先生が作られた歌です。作曲の経緯などは、下の本に詳しく載っています。↓『しあわせ運べるように CDブック』(臼井真)26年目の1.17の日に家族と 今ここにあるしあわせを かみしめました。(関連する過去記事)▼CDブック『しあわせ運べるように』1~「授業ができるだけでしあわせ。」 (2012/03/13の日記)

2021.01.17

コメント(0)

-

Teamsマニュアルと「つくば市先進的ICT教育」サイト(1人1台端末の授業動画も)

GIGAスクール構想(児童生徒1人1台端末)の実施に関しては、「1人1台のタブレットで、何をしたらいいの?」と思われている方が非常に多い気がします。(画像提供:写真AC)自治体が急ピッチで整備を進めてきた一方で、教職員の研修は追いついておらず、職員室ではハテナがいっぱい飛んでいます。保護者も、学校や自治体から示されるメールやお手紙だけでは、分からないことがいっぱい。子どもを教え導く大人の間ですでに「情報格差」がものすごくできています。ICTが好きな人や得意な人は知っているけれど、そうでない大多数の人は知らないことが多すぎて、ついていけていない。こういう状況にあるのでは、と思います。そこで役に立つのが、分かりやすいマニュアルと、先進校の具体的な取組報告です。僕の勤務市の場合は、Microsoft Office365アカウントを児童生徒に1人1つ付与。Teamsを使った学習環境整備を進めています。Teamsの教育利用に関する資料は示されたのですが、実はTeamsの一般利用に関する基礎知識についてはあまり言及されていなかったりして、最初の一歩でつまずいている人も多数・・・。そういうわけで、教育利用以前に、Teamsの基本的な使い方を知っておく必要があります。「分かりやすいマニュアルがないのか?」とずっと思っていましたが、ありました。なぜ今まで見つからなかったのか、不思議です・・・。▼Microsoft Teams 日本語マニュアル、クイックガイド、ビデオ (Microsoft公式)Teamsで「何ができるか」について、やり方も含め、かなり分かりやすく示されていました!もう一つの、「先進校の具体的な取組報告」ですが、つくば市のものが、すごいです。▼つくば市先進的ICT教育情報が充実しすぎていて見るのが追いつかないのですが、「つくば市GIGAスクール構想」のページから、GIGAスクール関係のPDFがダウンロードできます。なかでも、「1人1台端末で実現する『シームレス教育』」と題したプレゼン資料のPDFは、非常に分かりやすい。僕は以前、「学校現場の教職員、そして子どもたちに、その理念や意味が伝わっているか」ということをブログに書きましたが、つくばのこの資料なら、理念や意味を見事に伝えられていると思いました。ちなみに、同サイトでは「プレビュー」という機能で中身をのぞけるのですが、ちっちゃい画面で見ることになるので、ちょっと見にくいです。「ダウンロード」というほうをクリックして大きい画面で見たほうが見やすいと思いました。つくばは、さらに、「一人一台授業実践動画」も豊富に用意されています。1年生から9年生(中3)、特別支援学級それぞれで2~7動画を見ることができます。学年を選んだ後は、「×」ボタンを押すと、戻れます。動画を再生すると、実際の具体的な授業の録画を見ることができます。まさに、至れり尽くせりといった感じです。今回は、分かりやすくて役に立つと思った2つのサイトをご紹介しました。皆様のお役に立てば、幸いです。(関連する過去記事)1週間前に書いたこちらの記事も、よろしければお読みください。GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。 (2021/1/10の日記)

2021.01.16

コメント(0)

-

地震に関する学習教材 揺れを体験する紙工作の家(紙ぶるる)

1.17は阪神淡路大震災があった日です。今年は日曜日なので、今日15日に避難訓練や震災に関する学習、追悼集会を行なった学校も多かったようです。小学生の我が子は、学校でペーパークラフトを使った震災学習をしてきました。家に持ち帰って、家でもやって見せてくれました。「こんなのがあるんだ!」とびっくりしました。耐震補強工事の大切さがよく分かります。名古屋大学福和研究室をネットで検索すると、詳しい情報に行き着きました。この簡易的な家の模型は、「紙ぶるる」と言うそうです。ほかにも、たくさんの教材がありました。すごい!皆さんも、ぜひ「ぶるる」のホームページに行ってみてください。↑「ぶるるくんの自己紹介」にリンクされています。↑とんでもなくたくさんの「ぶるる」があります!↑これが、「紙ぶるる」。(関連する過去記事)▼▼本ブログの「地震・防災」カテゴリの記事一覧 ▼阪神淡路大震災の話を、子どもたちに語り継ごう ▼阪神淡路大震災から 20年 ▼阪神淡路大震災から15年 ▼阪神淡路大震災の映像記録 ネットで視聴 ▼阪神淡路大震災、そのとき、神戸新聞は 『神戸新聞の100日』 ▼CDブック『しあわせ運べるように』1~「授業ができるだけでしあわせ。」 ▼おすすめ児童書 震災ドキュメント『あしたは元気!!』 ▼阪神淡路大震災の映像資料 DVD『ありがとう』『[ビジュアル版]幸せ運ぼう

2021.01.15

コメント(0)

-

「日本語」を客観的に見ると、発見がいっぱい! ~金田一春彦『日本語』

金田一春彦さんの『日本語』という本がある。岩波新書で、上下2冊だ。朗読の勉強をしていたときに、買って読んだ。誠に面白い本である。今日はひとつ、この本の中で特に面白いと思ったところをかいつまんで、紹介したい。この本の影響を受けて、なにやら文体がいつもとちがうやうであるが、なに、たいしたちがいはあるまい。僕の仕事上、教育に関わる部分が多くなることは、ご容赦いただきたい。『日本語(上)新版』 (岩波新書) [ 金田一春彦 ]『日本語(下)新版』 (岩波新書) [ 金田一春彦 ]本書に影響を受けて国語調(?)な文体になってしまいました。調子が狂うので、ヘンな文体はここまでにします・・・。============================= 『日本語』 ・小学校で「底辺×高さ÷2」でなければいけないと教わって以来、そうおぼえ込んで疑わないが、それはむこう(引用者注:西洋のこと)にタテ・ヨコという言い方がないことに影響されているのではなかろうか。立体的でないものに高さというのはおかしい。 (上巻 p245より) 「ほんとだ!」とびっくりしました。 たしかに、「高さ」という言葉は立体に使う言葉です。 長方形の面積は「タテ×ヨコ」というのに、三角形は「高さ」という言葉がいきなり入ってくるのに、今まで何の疑問も持っていませんでした。 言語学者というのは、こんなふうに言葉のひとつひとつにこだわりをもって敏感になっておられるのですね。日本には「タテ」「ヨコ」という言葉があるのに、西洋にはない、というのも、初めて知りました。外国の言葉と比べてみることで日本語の特色がより一層浮き彫りになるというのが、この本の面白いところです。 日本語を知るには、日本語だけを知っていては分からないこともあるのですね。 「言葉」というもの自体のもつ面白さに気づかされます。 ・日本語の順序は、さながら映画の手法だ (下巻 p252より) 僕は中学校で英語を初めて習って、語順というのが英語と日本語で違うことを知りました。ただ、そのときは、「そうなんだ」と思っただけで、それ以上深く考えませんでした。 この本で金田一春彦さんに例を出してもらって解説してもらうと、日本語の語順のもつ意味が初めて分かりました。例は佐佐木信綱の「ゆく秋の大和の国の薬師寺の塔の上なる一ひらの雲」でした。 たしかに、映画で、カメラが遠くから次第にクローズアップして、「一ひらの雲」に迫っていくような様子を、語順から感じ取ることができます。 日本語、すごい! (「立別れ 往なば 待つとし聞かば・・・・・・」 因幡の山の峰に生ふる松」 について) = 二度転調してもとの旋律に戻ったもの (下巻 p264より) 音楽の「転調」に喩えられたのが、非常に鮮やかで、とても分かりやすかったです! これもまた、「なるほど!」と思いました。 金田一先生は国語だけでなく音楽にもお詳しいのですね・・・。 ・ワープロが盛んになると、若い人がどんどん漢字を書くのを忘れるだろうと心配する声がある。(略)しかし、筆者は思う。漢字は、手で書くときは、それほど正確に書かなくていい字なのではないか――。 (下巻 p286より) 天下の金田一先生が「漢字はそれほど正確に書かなくていい」とおっしゃっているのには、びっくりしました。島崎藤村の自筆の字を見ても、漢字が1画足りないことが多いらしいです。なんと! こういうことを言っていただけると、漢字の苦手な子は、肩の荷が下りる思いがするのではないでしょうか。 漢字が1画足りなくて減点されている子の、なんと多いことか・・・。 そういえば文化庁も、漢字は1画足りないとか点が足りないとかしていても、その漢字だと分かればいいんだ、というようなことを言っていましたね。 (参考リンク)▼漢字の採点基準 | 国語の学習指導案・授業案・教材 | EDUPEDIA(エデュペディア) 小学校 学習指導案・授業案・教材 (ハンドルネーム「ともはる先生」の書かれた記事です!) ============================= いやあ、「日本語」って、ほんとに面白いものですね。当たり前に思っていたことの価値というものをこうやって改めて提示してくれる学者さんというは、本当にありがたいです。日本語研究なんて堅苦しいめあてで読まなくても、読み物としても十分面白いので、オススメの本です!学校の先生なら、一応は読んでおいた方がいいかも!?

2021.01.12

コメント(0)

-

『アドラー流“勇気づけ”保健指導』に、通級指導との共通点を見た!

僕は小学校で通級指導を担当しています。通級指導って、基本的には個に応じた指導なのですが、別に個別学習塾みたいにして勉強を教えているわけではありません。子どもそれぞれの困り感に寄り添い、どうしたらいいかを一緒に考え、その子に合った目標を立てて、計画的に「自立活動」と呼ばれるいろいろな活動を行ないます。学校の教職員は集団指導を行なう人が多いので、その中では特殊な役割と言えるでしょう。同じ仕事をしている人は校内はおろか勤務市内でも数えるほどしかいません。初めて担当になったときに何をしていいか分からなくて困る人が多いのでは、と思います。「もしかすると学級担任よりも養護教諭(保健の先生)のほうが役割的には近いかも?」というは、前から思っていました。そして、『アドラー流“勇気づけ”保健指導』という本を手に取りました。読んでみると、養護教諭どころか、民間の会社で働いている人に「保健指導」をする人の本でした。(笑)ところがこれが、想像していたよりも、通級指導に生かせる内容が多かったのです。『ミレイ先生のアドラー流“勇気づけ”保健指導 アドラー心理学で面談技法のスキルが身につく!』(上谷 実礼、 メディカ出版 、2017、税別2600円)本書から勉強になった部分を少しご紹介します。============================= 『アドラー流“勇気づけ”保健指導』 ・「課題の分離を行い、共同の課題にすること」・相談者が自身の健康課題に向き合うことが支援者に貢献することにもなるということが伝わり、相談者の貢献感も高まります。・「どのようになっていたいか」を相談者自身が決める (p114-115より) アドラー心理学では「課題の分離」ということが言われます。 目の前の人が困っているとして、それはその人の課題であって、自分の課題ではない。 自分の課題とは明確に分けよう、背負い込みすぎないようにしよう、といったものです。 しかし、そうすると教育の分野では、目の前の子どものことは自分の課題ではないということになってしまいます。 子どもの悩みに引きずられないためにはそれでいいのかもしれませんが・・・。 そこで、たとえば子どもが目標を立てたとき、「その目標がかなったら、先生もうれしいな」といったような気持ちを伝え、子どもががんばることが、相手も喜ばせることを意識させるのです。 アドラー心理学では、「幸福とは貢献感である」と捉えています。 子どもと大人が互いに相手に貢献し合う関係であることを確認すれば、子どもの課題が共通の課題になり、それに向かってがんばることが、相手に貢献することにもなる。 こういう考え方は、本書を読む前にアドラー心理学の本をいくつも読んでいたからすんなり腑に落ちたのかもしれませんが、本書によってよりはっきりイメージでき、よかったです。 ・支援者であるあなたの感情がイライラ、モヤモヤと動くときは、あなた自身の考え方や物事のとらえ方、あなたの中の思い込みに気づくチャンスなのです。 (p141より)・イライラしてしまう一番のポイントは、 相手をコントロールしようとする気持ちです。(p184より)対人援助職でよくある悩みは、相手が自分の思ったとおりに動いてくれないことからくるイライラでしょうか。仕事でなくても、普段の人間関係でも、そうですね。 これは、解決するのでしょうか。 「相手が自分の思ったとおりに動いてくれない」のは、ある意味当たり前です。 自分自身は、誰かの言うとおりに動くロボットではありませんよね。他の人も同じです。 だからこそ、自分がそれに気づくことが、とても大事。 イライラする人は、自分が悪いとは思っていない。 逆に言うと、イライラしない人は、自分の思い込みかもしれないという自己に対する客観性を持っている人。 僕自身は、自分に余裕がないとすぐにイライラしてしまいます。 そこで「相手が悪い」と思うのではなく、「自分に余裕がないから」と思えるのがまずスタートかな、と思っています。・「ニーズなきところにサプライなし」・「目の前のこの人は、いつか自分なりにちょうどいいタイミングで健康課題に向き合う力をもっている」と信じるところから始めてみてください(p186より)自分がさせようと思っていることを、相手がしようとしないとき。 そんなときはしょっちゅうあります。 相手の課題における目標を決めるのも相手なら、そもそもしようとするかどうかを決めるのも相手。 教育ではしばしば言えることですが、「信じて待つ」ことも必要です。 短期的な即効的効果を求めるなら、いろいろなやり方はあるでしょう。 しかし、長期的に「信じる」ことこそが、もっとも大切な支援者の仕事なのかもしれません。・あなたが変わっていく姿を見せることで、 そのうち周囲が興味をもちはじめる・まずは自分自身が仕事を通して本当に幸せになりましょう。 自分を勇気づけられる人になりましょう。(p196より)・支援者を勇気づけていると、「相談者を勇気づけている自分が発する勇気づけの言葉」によって、支援者であるあなた自身も勇気づけられる(p200より) アドラーの「勇気づけ」という言葉が僕は大好きです。 相手を勇気づけている行為そのものが、自分も勇気づけている。 こういった対人関係における循環が、相手を直接変えようとしなくても、互いがよいほうに変わっていくムードを生み出すのではないでしょうか。 ============================= アドラー心理学の本はいろいろ読みましたが、本書は具体的な事例が「通級指導」における子どもとのやりとりに重なり、僕としてはとてもよかったです。教育とは違う場面での事例も、とても参考になるものですね。

2021.01.11

コメント(0)

-

GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。

GIGAスクール構想(児童生徒1人1台タブレット端末)の具現化が迫ってきました。1月2日の本ブログの年頭の挨拶で、僕は次のように書きました。====================GIGAスクール構想の本格実施は今年になります。まだまだ不安要素が多く残っています。多くの人と連携しながら、少しでもよいものになるよう、できることをどんどんやっていきたいと思っています。====================というわけで、「タブレット端末の持ち帰り」に備えて、子どもたちに提示する資料を作りました。小学校低学年向けのパワーポイントのスライドです。パワポのトップ画像はどうするのか迷ったのですが、文部科学省ICT活用教育アドバイザー事務局のサイトから拝借しました。(出典:https://www.oetc.jp/ict/studxstyle/skillup/5.php 「文部科学省ウェブサイト利用規約」に基づいて利用。)GIGAスクール構想の準備は着々と進んでいるのですが、あくまでも自治体がハード面の整備を進めているにすぎません。学校現場の教職員、そして子どもたちに、その理念や意味が伝わっているかというと・・・これが、心もとない。僕が住んでいる市では、1人1台端末を子どもたちに渡す市内最初の学校では、教育長がわざわざひとりひとりに声をかけながら手渡しをする貸与式が行なわれていました。(地元の新聞に掲載。僕の住所がばれるので具体的には言いません。)そこまでやろうとしている学校なら、1人1台端末を使う意味が子どもたちにも伝わり、タブレットを大切に使おうという意識にもつながるかもしれません。しかし、そういう学校は少数ではないでしょうか。僕が住んでいる市にしても、最初の学校ではそこまでできたとしても、それは市内最初の取組でニュースバリューもあるからで、今後全部の学校の全部の子どもたちに教育長が手渡すわけではないと思います。別に教育長が手渡さなくても、担任がすればいいのですが、担任によっては意味がよく分かっていなくてただ渡すだけになる、ということも起きそうです。また、目的や意味を伝えたとしても、「休校になったときに家でも使えるように」という言い方だけをするなら、それはふさわしいとは思えません。コロナがおさまって休校の可能性がなくても、GIGAスクール構想は進めていくべきものです。コロナの流行はGIGAスクール構想の実施を前倒しにしただけです。「コロナだから」だけが理由になると、あまりにも狭い解釈になってしまい、コロナがおさまったら使われなくなってしまいます。あなたは、それでいいと思いますか?1月4日のブログでは「何のために学ぶのか~学ぶ意味~」という記事を書きました。「大事なのは、どのような意味を与えるか。」意味を共有するには、どうしたらいいでしょう?僕の意見としては、やはりイメージの共有が最有力手段かな、と思います。写真や動画で、それによってもたらされるイメージを共有するのです。「このために、やります」を、言葉の理解がおぼつかない小1の子にも、一発で見て分かるようにするのです。もちろん、小学校低学年でなければ、担任が話して聞かせるだけでも十分かもしれません。ともあれ、「何のためにこれをするのか」と語る部分が、とても重要だと思うのです。僕が作ったのは、小学校1年生に向けたパワポのスライドです。小1の子にどう伝えるのか、悩みました。悩んだ結果、結局、「パソコンはべんりなので、 べんきょうに やくだちます。」「はなれていても れんらくができます。」の2つに絞りました。文科省はひとり一人に合った学びということもねらっているように思いますが、小1の最初の段階ではあえて知らせないことを選びました。上の2つの文言でいいのかは、今でも悩んでいます。ほかの人なら小1の子にどういうふうに「何のために」を伝えるのか、知りたいです。僕の作ったスライドでは、その後、具体的な話を写真を交えながらしていきます。勤務市の場合はwindowsタブレットでMicrosoft Teamsを使っていくことが決まっているので、小1でもできそうな「写真を撮る」の説明の後、「Teams」の話をします。うちの子はすでに「まなびポケット」でしています。ここでは載せませんが、写真をまじえて、「こんな風に使うんだよ」というのが分かるように作っています。文字入力については、教えるかどうか迷っています。今回は文字入力の話は一切しない予定です。今はまだスタンプなどのマークで気持ちを伝え合うことができればいいかと思っています。スライドの最後には注意点を入れました。「パスワードは家のカギといっしょです。」というのは、とても分かりやすいと思ったので、先進的な取組を紹介している本からアイデアをもらいました。『学校アップデート 情報化に対応した整備のための手引き』(堀田 龍也ほか、さくら社、2020、税別1700円)↑この本の「環境整備」に関する章の中で「家に喩えれば、アカウントは住所や表札、パスワードは鍵のようなものです。」と書いてあったのを、使わせていただきました。(同書p89)スライドはうちの子達にも見てもらいました。最後の「パソコンを、ぶつけない。」に関してだけ、「うちの学校のルールは、『おとさない、ぶつけない』だよ。 ○○くんはよく落としてる」という意見をもらいました。大人の僕としては、「落とす」のも、床にぶつけることだから、「ぶつけない」だけで「落とさない」という意味を含んでいると思ったのですが、子どもにとっては別のことみたいです・・・。「でも、わかるでしょ!」と思うので、スライドはこのままにする予定ですが。(^^;)それにしても「よく落としてる」・・・て?小学生のうちから1人1台端末を子どもたちに渡すというのは、そういうことですよね。中身を使う以前に、モノ自体の適切な管理ができるかという時点で、心配です・・・。※作ったパワーポイント全体の中身は非公開。 僕と同じ勤務市の教職員の方については、連絡いただければお見せします。 他市町の方ともコメント等での意見交流は積極的にさせていただければと思います。よろしくお願いします。

2021.01.10

コメント(0)

-

演劇・ミュージカルのDVDをヤフオクで売っています

冬休みに、たまっていた所持品の整理をしました。主に本とDVDです。そのうち、DVDは、数は少ないものの、ず~っと置いていた思い出の品。捨てたりブックオフに売りに行ったりするのはしのびず・・・ヤフオクに出すことにしました。(僕はメルカリではなくてヤフオク派です。)普段なら所持品整理のためにブックオフに売りに行って終わりにするのですが、どれもめっちゃ欲しくてネットでやっと手に入れたおすすめのDVD。現在は入手困難なものもわりとあると思います。愛着があるので、どうしても欲しい人に観てほしい!ヤフオクで売れなければ自分でまだ持っておきます。それにしてもヤフオクの出品は楽になりましたね。スマホで写真をとって、説明を記入し、5分くらいで出品できます。匿名配送ですので、僕の住所は相手に分かりませんし、相手も僕の住所は分かりません。QRコードをコンビニでピッとするだけで発送できます。個人が個人に物を売るのが本当にしやすい時代になりました・・・。↓該当のDVDはこちら▼送料無料☆宝塚ミュージカル「逆転裁判」(DVD)▼送料無料☆宝塚ミュージカル「逆転裁判2」(DVD)▼送料無料☆ 夜会VOL.20「リトル・トーキョー」(DVD) ▼送料無料☆舞台「幕が上がる」(DVD)▼送料無料☆寺山修司 「中国の不思議な役人」(DVD)▼送料無料☆ 「朝日のような夕日をつれて2014」(DVD)ここからは、これらのDVDにまつわる思い出を語りたいと思います!まず、宝塚歌劇団版の「逆転裁判」ですが、これはいいですよ!人気ゲームが原作なのですが、見事に舞台化しています。宝塚歌劇はこのDVDが初視聴になったのですが、宝塚の音楽はクオリティが高い!特に、テーマソング「蘇る真実」が素晴らしいです。耳に残るキャッチーな曲で、隠れた名曲と言えます。うちの子達はこのDVDが大好きで、テーマソングもわりと歌っていました。舞台版「1」よりも「2」のほうが、こなれている感じかな。作品としての完成度は「2」が上の気がします。(参考リンク)▼宝塚歌劇宙組公演「逆転裁判2 蘇る真実、再び…」開幕 (Game Watch 2009年 9月 7日記事)中島みゆきプロデュースの音楽劇「夜会」は以前から興味がありました。観る機会がないまま15年くらい過ぎました。ある日、意を決してハイライトを集めたDVDを先に購入しました。(初期の頃のハイライトシーンを集めたものです。)それを観て、「これは、どうせ観るなら最新のを観た方がいい」と思い、1ヶ月前にネットで購入したのが最新作「リトル・トーキョー」です。中島みゆきの創り出す音楽劇の魅力が堪能できました。中島みゆき・渡辺真知子以外にも出演されている方が皆さん歌がうまいこと!同じ歌でも別の方が歌うと全く違う魅力を持った歌に聞こえました。プロの歌手というのはすごいです。お芝居ですが歌・音楽が中心で、歌の連続でストーリーを追わせる構成。終盤はオーケストラの演奏風景も映されます。中島みゆきの曲が好きなら、迷わずオススメしたいDVDです。舞台「幕が上がる」は、ももいろクローバーZが出演する本格的舞台。同名の映画版とはまた別です。兵庫県の豊岡に最近越してこられた平田オリザさんの作品。僕は「演劇」そのものが大好きなので、原作を読んでとても感動し、舞台版をぜひ観たいと思っていました。ももクロのことはよく知らなかったのですが、アイドルグループだと思って演技力をなめていました。素晴らしい演技を見せてくれます。高校の演劇部そのまま!といった印象を持ちました。宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」が引用されていて、このDVDを観て本場に行きたくなり、岩手まで旅行した、というのも懐かしい思い出です。(こちらの動画は公開稽古の収録風景で、DVDの内容とは別です。 声が少し聞き取りにくいですが、演劇部の練習そのもので、懐かしい!)寺山修司 「中国の不思議な役人」寺山修司さんは、どうやら伝説のスゴイ人らしいということでネットで入手しやすそうなDVDを探したらこれになりました。わりとディープな演劇になるのかな。圧倒されます・・・。ストーリーはやや難解かもしれません。生粋の演劇ファンなら、オススメです!最後は鴻上尚史さんの代表作。「朝日のような夕日をつれて2014」鴻上さんの劇団「第三舞台」は演劇界では伝説。今は「サードステージ」と名前を変えています。大学図書館に鴻上尚史さんの戯曲があり、むさぼるように読んでいました。「朝日のような夕日をつれて」は何度かリメイク上演されており、現在はこの2014年版が最新になると思います。2021年の今観ても全く古びていない時代を先取りした内容で、こちらも圧倒されます。役者の生の演技のエネルギー量を一番感じられるのがコレ!台詞が多くてその内容にもかなり考えさせられるので、役者の演技からエネルギーを吸収したい人、演劇の台本をそのまま読むのが好きな人には本当にオススメです!(参考リンク)▼KOKAMI@network vol.13 朝日のような夕日をつれて2014 (公式サイト)

2021.01.09

コメント(0)

-

「その人を許すことで、免疫力がつきます。」~中谷彰宏『「つらいな」と思ったとき読む本』

昨日の日記で・「負けよう」と思うと、普段は使っていない潜在能力が働き出すという小林正観さんの記述を紹介しました。(小林正観『宇宙一がんばらない幸せの法則』p270)そうはいっても勝ち負けにこだわる僕としては、実際は負けたくないという気持ちが強固にあったりして・・・別の本によると、もう少し大きな視野で捉えるためのヒントが、書いてありました。中谷彰宏さんの『「つらいな」と思ったとき読む本』の中の1節です。【中古】「つらいな」と思ったとき読む本 / 中谷彰宏====================・嫌われても、悪口を言われても、今はそんなつまらないケンカを買っているヒマはない。 そう思えれば、「私が悪いです。私の負けです。あなたのおっしゃるとおりです」といなせるのです。 大きい勝負も小さい勝負も、勝つのではありません。 大きい勝負に勝つために、小さい勝負はどんどん負けておけばいいのです。(文庫版同書p113より)====================僕は子どもの頃から、勝負という勝負はすベて勝とうとするところがありました。相手がいることですから、勝負という勝負にすべて勝てるわけがない。当然、相手も勝とうとしてくるので、実力が伯仲しているとしても、勝率は客観的に見て5分5分です。勝てないときにいちいちストレスをためていたら、落ち着きを失って、余計に負けてしまいます。勝とうとして勝てないので「ウッキー!」と怒って当たり散らしていたら、世話はありません。将棋や囲碁では「大局観」というものがあります。少しでも強い人は、局地戦では負けて、最後に対局で勝つことを目指します。それと同じことを、普段の生活でも、心がけた方がいいのかもしれません。対人関係のけんかで言うと、同書からもう1つ引用したいところがあります。====================・「いっぱいいっぱいだから」と許してあげることです。 許すという感覚です。・その人を許すことで、免疫力がつきます。 許すことで、ワンステップ上がります。 「許さない」「撲滅したい」「思い知らせたい」「死刑にしたい」と考えているうちは同じステップにいます。 自分も、自分より高いステップにいる人にどこかで許してもらっているのです。(文庫版同書p182-183より)====================なんやかんやといろいろとある中で落ち着いた気持ちで生活し続けるには、この「許す」ということがキーワードになってくるのかもしれません。相手も、許す。自分も、許す。許し、許される人間関係。なんだか、安心して過ごせそうですね。ちなみに中谷彰宏さんのこの本における「免疫」の説明が分かりやすい、ということで、ブログでは以前にも取り上げています。▼「免疫」の本質的説明? 胃腸炎になった僕に響いた言葉 ~中谷彰宏『「つらいな」と思ったとき読む本』(2020/10/03の日記)

2021.01.07

コメント(0)

-

普段の逆をしよう ~小林正観『宇宙一がんばらない幸せの法則』

新年を迎え、気持ちを新たに「がんばろう!」と思われている方が多いのではないでしょうか。「がんばろう!」という気持ちに水を差すようですが、今日はその逆をおすすめする本を紹介します。これまでずっとがんばってきたのなら、ここらでいっちょ逆を行ってみるのも、いいかもしれませんよ。「がんばろう」という本が多い中、「がんばらない」を説く本も、世の中にはわりとあります。僕が知る限り、そういった本を書かれる代表的な著者は2人。鎌田實(かまたみのる)さんと、小林正観(こばやしせいかん)さんです。今日は小林正観さんの本から、少し引用してみましょう。『小林正観CDブック 宇宙一がんばらない幸せの法則』(小林正観、マキノ出版、2018、1870円)============================= 『宇宙一がんばらない幸せの法則』 ・言うことを聞かない子どもには、小声がいい (p160より) 冬休みも長くなると、だんだん自分の子どもに声を荒げて怒ることが増えてきました・・・。 正観さんは、保育園の先生から、大声を出しても言うことを聞かない子どもにどうしたらいいかと相談されたことがあるそうです。 正観さんの答えは、「小さな声でしゃべればいいんですよ」。 そのとおりにすると、子どもたちがシーンとして聞いてくれたのだとか。 ・「勝つぞ」という意識はリセットしたほうがいい・「負けよう」と思うと、普段は使っていない潜在能力が働き出す (p270より) この本ではジャンケンを例に説明されていました。 僕たちは普段、勝つことばかりに意識を集中しすぎているそうです。 ============================= たまには、こういった普段とは逆の考え方を意識してしてみると、いいかもしれませんね。がんばらずおちついて勝ちを譲ろう。それを、笑顔で。そういうのが、感謝される生き方、らしいですよ。

2021.01.06

コメント(0)

-

「RPGツクール」で簡単にゲーム作り体験!

ゲームを作るゲーム「RPGツクール」がこの冬休み期間中、公式サイトでセール中です。【RPGツクール 公式販売サイト】 ツクールストア(PC版ツクールシリーズの一覧ページ) PS4・Switch版 ←「RPGツクールMV Trinity」前から気になっていたので、この機会に買っちゃいました。(画像は僕が昨日作ったテストゲームの最初の画面です!)最新版はまだまだ高いので1つ前の「RPGツクールMV」を。8778円が、なんと2195円!ちなみに古い「ツクール」ならなんと308円で買えちゃいます。もちろん、安くなっているとは言え、いきなりお金を払うのは抵抗がありました。でも、大丈夫。「ツクール」シリーズはセール期間に関係なく、30日間の試用期間があります。お試し版でやってみて、「これは今の値段なら買う価値あるな」と判断したので、購入することに決めました。でも、無料の試用期間だけでも、十分楽しめます。30日間の試用期間はかなり太っ腹だと思います。作って、テストプレイして、「こんなことしてみようかな」と考えて、実装して、またテストプレイ・・・この循環がどんなものか、皆さんもぜひ一度体験してみてはどうでしょう?僕はそういう作業を高校時代の部活(電子研究部)でBASICというプログラミング言語でやっていましたが、自分で考えてオリジナルのものを作りたい人にとっては、とても楽しい時間ですよ♪上の公式サイトでは、「RPGツクール」はこう説明されています。=========================RPGツクールとは ~創る、つながる、キミのRPG~「RPGツクール」は、プログラムの知識がなくても簡単にオリジナルRPGを作ることができるソフトです。RPGを作るのに必要なグラフィックや音楽のデータはあらかじめ用意されていますので、アイデアさえあれば、どなたでも気軽にゲーム制作をお楽しみいただくことができます。「RPGツクールシリーズ」は簡単に使用できるインターフェースを用意しており、初心者の方でもゲームのあらゆる面をカスタマイズする事ができます。「RPGツクール」は、オリジナルRPGゲームを作ろうとするキミの強い味方です。=======================「RPG」はロールプレイングゲームの略で、物語の登場人物になりきって仲間と冒険するジャンルのゲームです。「ドラゴンクエスト」などが有名ですね。「RPGツクール」の開発元も、実はもともとドラゴンクエストの開発をしていたチュンソフト。(現在の販売元はカドカワに変わっています。)RPGを作るとなると、テキストでメッセージを表示させて冒険を展開させるので、シナリオを作る技術も問われます。ただ、「そこが楽しい」とも言えます。RPGに限らず、ゲームを作るというのはかなり頭を使いますし、根気がいる作業でもあります。それでも、自分のオリジナリティを反映して1つの「世界」を作れるというのは、かなりうれしいこと。時間をかけて完成したときの充実感はとても大きいものです。僕が購入したPC版「RPGツクールMV」は、なんとタッチパネル対応のゲームが作れます。iPadやiPhoneで動くものも作れるらしいです。それ用に対応させる技術はいるようですが・・・。これは、非常にワクワクします。ぜひ挑戦してみたいと思っています。とは言え、まずはゲームとして完結したものを作るだけでも一苦労。ちょっとさわって体験してみたい人にとっては、できることが多すぎて、「何をすればいいの?」と迷うこと必至です。そんな超初心者向けのガイドとして、次のサイトは非常に参考になりました。RPGツクールの解説本などはここ最近一切出ていないので、こういったサイトはありがたい。▼30分で作れる、RPGツクールMVで脱出ゲーム制作入門! (RGC|RPGゲームツクールコミュ)↑画面写真付きで非常に解説が丁寧で、僕の最初の試作品はほぼこの通り作っていきました。 おかげで、ツクールでできることがある程度見通せました。 娘もそれを見ていて、「こうしたら、いいんじゃない?」とアイデアを出してきて、それを実装後にテストプレイをしてくれました。 RPGにつきものの「戦闘」「仲間」といった要素をあえて排してシンプルにストーリーを追うものが作れるので、最初のとっつきやすさはかなりいいと思います。▼RPGツクールMV 初心者講座 ↑ほかにもいろいろできることを勉強していくにはこちらかな。 ただ、できることは本当に多すぎるので、情報量に圧倒されます。 ちょっとずつ、読みます。(^^;)ほかに、動画での超初心者向け講座としても、次のようなものが見つかりました。こちらも全くの初心者を対象にしているので、まどろっこしいところはありますが、安心感があります。▼RPGツクールMVゲーム製作講座(ゲーム実況者のまっくすさんが、RPGツクールMVの基本から動画で紹介)作ることは、自己表現の一種でもあります。ゲームでなくても、絵を描いたり、小説を書いたりすることもいいと思います。ただ、ゲームは総合芸術的なところがあり、自分で書いた物語をもとに、自分で描いた絵を使って、「世界」を作ることができるので、オリジナルのものをいろいろ組み合わせていきたい人にとっては、うってつけの創作かもしれませんよ。自分が作ったもので人を楽しませることができたら、素敵ですね。

2021.01.05

コメント(0)

-

何のために学ぶのか~学ぶ意味~

「学ぶ」ことに関する多くの本を読んできました。「学ぶ」ことのそもそもの捉え方が大事だな、と気づかされました。「なぜ学ぶのか」というそのものずばりの本質的な問いをタイトルに掲げた本があります。『なぜ学ぶのか 科学者からの手紙』 [ 板倉聖宣 ]仮説実験授業を提唱された板倉聖宣先生は、学ぶことの本質を見ておられました。この本では、非常に具体的な1つの事例を取り上げ、学ぶことの意味を子ども向けに分かりやすく問いかけています。本書の中の「なんのために覚えるのか」(p6)は、僕も子ども時代にずっと疑問に思っていたこと。知識を、自分の役に立つか立たないかのどちらかで判断し、「役に立たないものは覚える必要がない」と思っていました。(今でも、そうですが・・・。)しかし、この本を読むと、学ぶことそれ自体が面白いという、原点のような気持ちを思い出していくことができました。本書の冒頭で取り上げられている非常に具体的な1つの事例というのは、「ジャガイモのいもは、茎」というものです。いかにも、覚えても意味がなさそうな知識です。(^^;)それよりも食べられるか食べられないかの知識のほうが重要かもしれません。板倉先生は=========================・「ジャガイモのいもは、じつは茎の変形したものなんだ」というような知識は、感動的に教えられるのでなければ、いくら教えてもなんにもならないのではないか(『なぜ学ぶのか 科学者からの手紙』p11)=========================と書かれています。本書では、歴史上はじめてそれを知った人たちの感動や、どうして教科書に載るようになったのかといった経緯も含めて、大きな視野から「学ぶ」ということについて学びなおすことができます。そもそも人間にとって「学ぶ」とは、必要があるからとか、役に立つからという理由でおこなわれるものでも、なかったのかもしれません。=========================・人間というのは、<自分で考えるのがたのしい>というようにできている(『なぜ学ぶのか 科学者からの手紙』p53)=========================「学ぶ」ということを、狭くとらえすぎてしまうと、しんどくなってしまいます。そもそも学びは喜びに満ち溢れたものだったのです。「学ぶ」とは学校の勉強だけを指しているものでも、ありません。たとえば学校の勉強とは対極とも思える「ゲーム」にしても、そこから学ぶことができます。日本で初めてプロのゲーマーになった梅原大吾さんはこう書かれています。=========================・どうでもよく思えることにも、必ず気づきがあり、自分なりの答えに行き当たる。 その答えが正解かどうかは、あまり重要ではない。 それよりも自分自身で考え抜き、何かしらの答えや新たな考えを見つけることのほうが大事なのだ。(『勝ち続ける意志力』p96)=========================『勝ち続ける意志力 世界一プロ・ゲーマーの「仕事術」 』(小学館101新書) [ 梅原 大吾 ]梅原さんはゲームばかりしていてそれで世界一になり、プロになった方ですが、「学ぶ」ことから逃げて、楽をしてプロになったわけでは、決してありません。「ゲーム」と捉えるとイメージがわきにくいかもしれませんが、僕は本書を読んで「これはプロの将棋指しの考え方と一緒だ!」と思いました。将棋のプロが考えて考えて考え抜くことを何千何万回と重ねてプロになったのと全く同じでした。一般的な気晴らしとしての「ゲーム」とは対極にある「学び」を、彼は積み重ねてこられたのだと思います。梅原さんの本を読むと、主体的に取り組む姿勢こそが大事なのだと気づかされます。「これが大事だから」とされた知識をただ受け取るだけよりも、自分で大事だと思ったことを積極的に受け取ろうとしたり、自分で考えようとする姿勢こそが、「学ぶ」ことの本質的な意味なのかもしれません。そうすると、トラブルからこそ最も学べる、ということにもなります。斎藤一人さんが「困っているんではない。学んでいるんだ」と言われていたのがずっと頭に残っています。学ぶことの意味が分かっている人は、壁にぶち当たっても、「困る」ことなく、学び続けていける人ではないでしょうか。最後に、『山崎拓巳の道は開ける』という本の中の1節を紹介して、終わります。数多くの成功する考え方を、分かりやすく説いている、おすすめの本です。その中には、次のように書かれています。=========================・「次のレースまでの課題発見の場」と意味を与え代えると……。 「学ぶことへの喜び」として 壁は 姿を変えるのだ。(『山崎拓巳の道は開ける』p170)=========================送料無料【中古】『山崎拓巳の道は開ける』梅原さんの取り組み姿勢とも重なります。大事なのは、どのような意味を与えるか。2021年、あなたは、目の前のことに、どのような意味を与えますか。

2021.01.04

コメント(0)

-

僕が唯一身についた健康法!~『耳をひっぱるだけで超健康になる』

健康本が好きで、よく読んでいます。とにかく手軽ですぐにできる健康メソッドがないものか。そればかり探しています。すると、あったんですよ。ホントにすぐにできて効果が感じられる健康法が。それが「耳ひっぱり法」です。もちろん、ほかにも「手軽ですぐにできる」と本に紹介されているものはたくさんあります。しかし、この「耳ひっぱり法」はこれを知ってから半年以上、気がついたらやっているので、唯一僕が「身についた」と言えるシロモノです。そういうわけで、おすすめです。『耳をひっぱるだけで超健康になる あらゆる不調が一瞬で消える「神門メソッド」』(飯島敬一、フォレスト出版、2014、税別1200円)↑リンク先で「立ち読み」できます。耳ひっぱり法の詳細は本書を読んでもらえばいいのですが、全くカンタンです。ひっぱるポイントは3か所あるのですが、すぐにできるので、僕は毎回3か所を順番に引っ張っています。そうすると、耳がぽかぽかあったかくなって、体にもいい影響を及ぼしているのが感じられます。本を読み返すのはかなり久しぶりですが、読み返してみると、なかなかビックリな情報満載で、笑いながら読み返していました。たとえば、時間がない時の「神門スペシャル」では、最後に「ありがとう」「ありがとう」と2回唱えるというのが書いてありました。(p22)「ありがとう」は言ってなかったですが、言うと体だけでなく心も上向きになっていいかもしれません。(心の中で言うだけでもOKらしいです。)ちなみに本書p29では、あのクリスタルキングの人がこの健康法を絶賛しています。「ライブ前に神門を刺激してもらったら、声もでかく、トークも炸裂した」「神門をもむと、5分もしないうちに曲が完成」とのことです。全く冗談のような話です。クリスタルキングの人は「しんもんくん」という耳ひっぱり法に捧げる曲も作曲されています。(歌っているのは違う人です。)冗談のような話はその後も続き、p45には「『神門メソッド』はこんなにすごい!」と題して、耳を引っ張るだけで期待できる効果がずらりと書きならべられています。・体が柔軟になる・体の可動域が広がる・姿勢がよくなる・肩や首のコリが楽になる・冷え性の改善・頭痛の改善・疲れ目、ドライアイの改善・目がよく見える・視界が広がる・心が落ち着く・緊張がほぐれる・情緒が安定する・ストレス、悲しみ、不安、怒りがおさまる・やる気が出る・テストの点数が上がる・指の動きがよくなる・コミュニケーションを図りやすくなるなどなど・・・。こんなにいっぱいあると、かえって信ぴょう性が落ちる気もしますが・・・。根拠について科学的にはっきりしているわけでもなさそうですが、耳は「頭蓋骨の外に飛び出してしまった脳の一部」(p98)と言われているらしく、とにかく耳を刺激するとイイコトがいっぱいあるのだそうです。ほかにも、「耳ツボは胎児の形に対応している」(p103)など、初めて聞くオモシロ知識がいっぱい。オモシロトンデモ健康法として楽しく読めたあなたは、耳ひっぱり法とご縁がある方かもしれません。本書はすでに発行から年数が経っていることもあり古本でも手に入るので、面白そうと思ったら読んでみるのもいいんじゃないでしょうか。ちなみに僕は、おもしろいことは大好きです。

2021.01.03

コメント(0)

-

あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。(写真提供:PhotoAC)本来であれば元日にご挨拶すべきところ、2日になってしまいました。元日は実家に行ったらおなかが痛くて寝込んでいました・・・。1日たって復調しました。よかったよかった。写真は、よく使わせてもらっている写真ACさんの中の1枚。干支のウシの写真ではなく、フクロウでございます。我が家のテレビの上にもフクロウが飾っています。コロナコロナで年を越すことになってしまい、先行き不透明ですが、福が来るように祈っております。昨年2020年は、特別支援教育の分野で雑誌発表の機会をいただいたり、本の中の掲載の話もいただいたり、貴重な機会を多くいただきました。感謝しています。市内の特別支援教育の研修でもお声がけいただき、12月25日の研修会で少しだけ話をさせていただきました。その少し前にあったマルチメディアデイジー教科書の事例報告会をふまえ、最新の情報も含めてお話ができたのはよかったかな、と思っています。世の中では「鬼滅の刃」「半沢直樹」が大人気でしたが、何と言ってもコロナの話題が一番多かったですね。コロナによる全国一斉休校は本当に寝耳に水で、対応に追われました。しかし、そのおかげでGIGAスクール構想(児童生徒1人1台タブレット端末)の政策が一気に進み、オンライン教育の分野は一気に加速。僕も「ICT研究チーム」を立ち上げ、ZOOMやGoogle Meets、Teamsをそれぞれ初体験しつつ、遠隔参加のメリットを感じることもできました。GIGAスクール構想の本格実施は今年になります。まだまだ不安要素が多く残っています。多くの人と連携しながら、少しでもよいものになるよう、できることをどんどんやっていきたいと思っています。プライベートでもディズニーのプログラミング教材を少しずつ進めており、プログラミングを生かした新しいアイデアを今年中に本ブログでも発表できるかと思っています。今年2021年が21(ツイ)てる年になるよう、楽しんでまいります。ともに楽しんでまいりましょう。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2021.01.02

コメント(0)

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

-

- 子連れのお出かけ

- 谷津干潟 ぶらっと観察会 空飛ぶ宝…

- (2025-11-07 07:53:33)

-

-

-

- 高校生活~生徒の立場から・親の立場…

- 大宮科学技術高校

- (2025-10-20 13:16:42)

-

-

-

- 障害児と生きる日常

- 特別支援学校で段ボールの車制作。

- (2025-11-19 21:40:51)

-